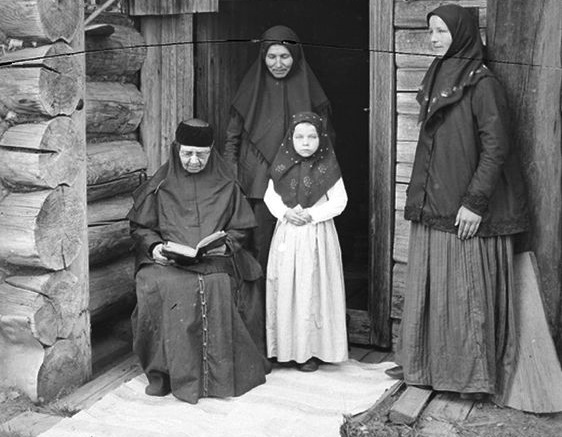

Почему женщина у старообрядцев считается «нечистой» с рождения

Староверы считали женщин по определению нечистыми. Но вместе с тем, староверки были не только хранительницами очага, но и основными носителями накопленного старообрядцами духовного опыта и традиций. Хотя женщины в старообрядческих скитах жили по строгим правилам, именно на них возлагалась важнейшая роль – вырастить достойную смену отцам и мужьям.

В ответе за первородный грех

Старообрядцы были уверены, что в женщине соединены два начала. По своей человеческой природе она смертна, и одновременно – способна дать начало новой жизни. Как пишет Ю. Трещенок в статье «Представление о ритуальной нечистоте женщины в традиционной культуре», неслучайно в фольклорной традиции Смерть всегда имеет женское начало, а женская утроба ассоциируется с Землей. Женщина словно является проводником из одного мира в другой – она рождает новую жизнь, и неизбежно раз в месяц переживает метафорическую смерть, во время которой становится нечистой.

Нечистоту женщина обретает и после родов, а деторождение считалось у старообрядцев главной задачей. Староверки рожали в бане – сакральном, нечистом месте – и после родов от 2 до 6 недель им запрещалось возвращаться в избу. Да и после возвращения роженица проходила обряд очищения – только после него ей разрешалось сесть за стол с остальными членами семьи. К тому же именно женщина была в ответе за грех прародительницы Евы, которая не устояла перед искушением Змия, соблазнила Адама яблоком и обрушила на головы своих потомков неискупимый грех.

На всё проси благословения

Как пишет в статье «Старообрядческая семья: религиозно-культурная доминанта», И. Куприянова, патриархальное устройство семей староверов диктовало жесткое подчинение младших старшим: детей – родителям, жен – мужьям, снох – свекровям. Поморские женщины, например, были обязаны «испросить благословения» у свекрови – именно она в конечном счете отвечала за благополучие семьи. Именно свекровь решала, кто из невесток и какую работу выполняет на этой неделе.

Благословение требовалось получить даже для выполнения простейшей работы, а без него – все труды уничтожались. Стала шить без благословения – свекровь сломает иголку или распорет шитье. Сходила по воду без благословения – выльет принесенную воду. Такие обычаи, призванные приучить к «покорности» и дать урок послушания, существовали, в частности, у уймонских старообрядцев.

Строгие правила

Девочек сызмальства приучали к домашней работе, которая впоследствии помогала избежать контактов с «мирским» и обеспечивала семью всем необходимым. Стыдно было годам к 10 не уметь прясть и ткань, шить, вязать и вышивать, готовить и стирать. Историк-этнограф Е. Титова в статье «Роль и значение женского фактора в воспитании детей в среде старообрядчества Вятского региона в XIX веке» приводит воспоминания одной из староверок. Когда после свадьбы она первый раз снаряжала мужа в баню, свекровь отказалась выдать сыну белье – дескать, позаботиться о белье нужно было новоиспеченной женушке. Таковы правила.

К слову, о правилах. Их неукоснительного соблюдения требовали с малых лет. По воспоминаниям вятских староверов, родители могли выпороть за то, что надела кофту вместо рубахи и сарафана. И речь идет об одежде домашней – казалось бы, какая разница, в чем бегает ребенок по избе и двору. Однако следование правилам приучало хранить вековые традиции и строго придерживаться старых правил. Белокриницкий Освященный собор 1925 года вменял матерям в обязанность «вести неустанную борьбу» с разными проявлениями «зла» – нарушением постов и пьянством, ношением неприличной одежды и посещением мирских развлечений (театров, ярмарок, всеобщих праздников), сквернословием и бритьем бород.

Воспитание чужих детей

Старообрядческие семьи всегда были большими – 12-18 детей было нормой, при этом воспитывали женщины не только кровных сыновей и дочерей, но и чужих отпрысков. Аборты у староверов считались огромным грехом. Впрочем, прибегать к ним у староверок особых поводов не было. Так, даже уезжавшие на заработки в город женщины без опасений рожали там детей, точно зная, что уходить с работы не придется. За ребенком присмотрят в родном ските.

Еще в XVII веке у староверов появился некий аналог современных яслей и детсадов. Сначала их обустраивали в лесных землянках, затем – в отдельно построенных избах. Там женщины заботились о собственных и чужих детях – не только кормили и одевали, но и обучали грамоте. Неслучайно, процент грамотных среди староверов, в том числе и в крестьянской среде, был выше, чем в целом по стране. Были у старообрядцев и детдома, но там чаще воспитывались сироты, потому как в большой патриархальной семье староверов всегда находились те, кто присмотрит за детьми.

О женском равноправии

Профессор Петр Смирнов в книге «История русского раскола старообрядства» писал, что женщина зачастую имела с мужчиной равные права. Она не только обладала непререкаемым авторитетом у детей, но и могла руководить общиной, «совершать духовные требы и таинства».

Исследовательница русских сект В.Ясевич-Бородавская писала, что впервые вопрос о женском равноправии был выдвинут в старообрядческих скитах на реке Лексе. Хотя тамошним женщинам и приходилось отказываться от личной жизни, они становились самостоятельными и энергичными руководительницами в делах мирских и церковных. «Келейницы» или «чернички» имели право причастить и принять исповедь, покрестить младенца и постричь в монашество. Они активно занимались благотворительностью, кормили нищих, открывали лазареты для больных, переписывали богослужебные книги и даже издавали собственные сочинения.

Источник

О так называемой женской нечистоте

О, сколько раз за день священнику, служащему в храме, приходится сталкиваться с этой темой. Прихожанки боятся войти в храм, приложиться ко кресту, в панике звонят: «Что делать, так готовилась, так готовилась на праздник причаститься и вот…»

Из Дневника: Звонит по телефону одна девушка: «Батюшка, я не могла присутствовать все праздничные дни в храме по причине нечистоты. И не брала в руки Евангелие и святые книги. Но вы не думайте, что я пропустила праздник. Все тексты богослужения и Евангелие я прочитывала по Интернету!»

Великое изобретение Интернет! Даже в дни т.н. ритуальной нечистоты можно прикасаться к компьютеру. И он дает возможность молитвенно переживать праздничные дни.

Кажется, как могут отлучать от Бога естественные процессы организма? И сами образованные девушки и женщины это понимают, но ведь есть же церковные каноны, которые запрещают посещение храма в определенные дни…

Как решить этот вопрос?

Для этого нам нужно обратиться еще к дохристианским временам, к Ветхому Завету.

В Ветхом Завете существует масса предписаний относительно чистоты и нечистоты человека. Нечистота – это, прежде всего1, мертвое тело, некоторые болезни, истечения из половых органов мужчин и женщин.

Откуда эти представления появились у иудеев? Проще всего провести параллели с языческими культурами, в которых также существовали похожие предписания о нечистоте, однако библейское осмысление нечистоты гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Безусловно, влияние языческой культуры было, но для человека ветхозаветной иудейской культуры идея внешней нечистоты была переосмыслена, она символизировала некие глубокие богословские истины. Какие? В Ветхом Завете нечистота связывается с темой смерти, которая овладела человечеством после грехопадения Адама и Евы. Нетрудно увидеть, что и смерть, и болезни, и истечения крови и семени как уничтожение зародышей жизни – все это напоминает о человеческой смертности, о некой глубинной поврежденности человеческой природы.

Человек в моменты проявления, обнаружения этой своей смертности, греховности – должен тактично встать в стороне от Бога, Который есть Сама Жизнь!

Так относился к нечистоте подобного рода Ветхий Завет.

Но в Новом Завете Спаситель радикально переосмысляет эту тему. Прошлое – миновало, теперь всякий, кто с Ним, если и умрет – оживет, тем более не имеет смысла вся остальная нечистота. Христос есть – Сама воплощенная Жизнь (Ин.14:6).

Спаситель прикасается к мертвым – вспомним, как Он прикоснулся к одру на котором несли хоронить сына вдовы наинской; как Он позволил прикоснуться к Себе кровоточивой женщине… Мы не найдем в Новом Завете момента, когда бы Христос соблюдал предписания о чистоте или нечистоте. Даже, когда он встречается со смущением женщины, явно нарушившей этикет о ритуальной нечистоте и прикоснувшейся к Нему, Он говорит ей вещи, противоречащие общепринятому мнению: «Смелее, дочь!» (Мф.9:22).

Апостолы учили так же. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, – говорит ап. Павел, – что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто» (Рим.14:14). Он же: «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою» (1 Тим.4:4).

В самом прямом смысле апостол говорит о пищевой нечистоте. Евреи считали ряд продуктов нечистыми, апостол же говорит, что все созданное Богом – свято и чисто. Но ап. Павел не говорит ничего о нечистоте физиологических процессов. Конкретных указаний на то, считать ли женщину в период месячных нечистой, ни у него, ни у других апостолов мы не находим. Если исходить из логики проповеди ап. Павла, то и месячные – как естественные процессы нашего организма – не могут человека отлучать от Бога и благодати.

Мы можем предположить, что в первые века христианства верующие сами делали выбор. Кто-то следовал традиции, поступал, как мамы и бабушки, может быть, «на всякий случай», или, исходя из богословских убеждений или иных каких-то причин, отстаивал ту точку зрения, что в «критические» дни лучше не касаться святынь и не причащаться.

Другие причащались всегда, даже во время месячных. и их от Причастия никто не отлучал.

Во всяком случае, мы об этом никаких сведений не имеем, напротив. знаем, что древние христиане еженедельно, даже под угрозой смерти собирались в домах, служили Литургию и причащались. Если бы были из этого правила исключения, например для женщин в известный период, то об этом бы упомянули древние церковные памятники. Они ничего об этом не говорят.

Но вопрос такой ставился. И в середине III века ответ на него дал св. Климент Римский в сочинении «Апостольские постановления»:

«Если же кто наблюдает и исполняет обряды иудейские относительно извержения семени, течения семени, соитий законных, те пусть скажут нам, перестают ли они в те часы и дни, когда подвергаются чему-либо такому, молиться, или касаться Библии, или причащаться Евхаристии? Если скажут, что перестают, то явно, что они не имеют в себе Духа Святого, Который всегда пребывает с верующими… В самом деле, если ты, женщина, думаешь, что в продолжение семи дней, когда у тебя месячное, не имеешь в себе Духа Святого; то следует, если скончаешься внезапно, то отойдешь не имеющей в себе Духа Святого и дерзновения и надежды на Бога. Но Дух Святой, конечно, присущ тебе… Ибо ни законное совокупление, ни роды, ни течение крови, ни течение семени во сне не могут осквернить естество человека или отлучить от него Духа Святого, от [Духа отлучают] одно нечестие и беззаконная деятельность.

Итак, женщина, если ты, как ты говоришь, во дни очищения месячного не имеешь в себе Духа Святого, то должна быть наполнена духом нечистым. Ибо, когда ты не молишься и не читаешь Библии, то невольно призываешь его к себе…

Поэтому, воздерживайся, женщина, от пустых речей и всегда помни о Сотворившем тебя, и молись ему… ничего не наблюдая – ни естественного очищения, ни законного совокупления, ни родов, ни выкидышей, ни порока телесного. Наблюдения эти пустые и не имеющие смысла изобретения людей глупых.

…Брак почтен и честен, и рождение детей чисто… и естественное очищение не мерзко перед Богом, Который премудро устроил, чтобы оно бывало у женщин… Но и по Евангелию, когда кровоточивая прикоснулась к спасительному краю одежды Господа, чтобы выздороветь, Господь не укорил ее, но сказал: вера твоя спасла тебя».

В VI веке на эту же тему пишет св. Григорий Двоеслов 2. Он отвечает на заданный об этом вопрос архиепископу англов Августину, говоря, что женщина может входить в храм и приступать к таинствам в любое время – и сразу после рождения ребенка, и во время месячных:

«Не следует запрещать женщине во время месячных входить в церковь, ибо нельзя ей ставить в вину то, что дано от природы, и от чего женщина страдает помимо своей воли. Ведь мы знаем, что женщина, страдающая кровотечением, подошла сзади к Господу и прикоснулась к краю одежды Его, и немедленно недуг оставил ее. Почему же, если она с кровотечением могла коснуться одежды Господа и получить исцеление, женщина во время месячных не может войти в церковь Господню.

Нельзя в такое время и запрещать женщине принимать Таинство Святого Причастия. Если она не осмелится принять его из великого почтения, это похвально, но, приняв его, она не совершит греха… И месячные у женщин не грешны, ибо происходят от их естества…

Предоставьте женщин собственному уразумению, и если они во время месячных не осмелятся подходить к Таинству Тела и Крови Господних, следует их похвалить за благочестие. Если же они… захотят принять это Таинство, не следует, как мы сказали, им в этом препятствовать».

То есть на Западе, а оба отца являлись римскими епископами, эта тема получила самое авторитетное и окончательное раскрытие. Сегодня никакому западному христианину не придет в голову задавать вопросы, смущающие нас, наследников восточной христианской культуры. Там женщина может приступать к святыне в любое время, несмотря ни на какие женские недомогания.

На Востоке же единого мнения по данному вопросу не было.

Сирийский древнехристианский документ III века (Дидаскалия) говорит, что христианка не должна наблюдать никакие дни и может причащаться всегда.

Св. Дионисий Александрийский, в это же время, в середине III века, пишет другое:

«Не думаю, чтобы они [то есть женщины в определенные дни], если они верные и благочестивые, находясь в таком состоянии, дерзнули или приступить к Святой Трапезе, или коснуться Тела и Крови Христовых. Ибо и женщина, имевшая двенадцатилетнее кровотечение, ради исцеления прикоснулась не Его, а лишь края одеж. Молиться же, в каком бы кто ни был состоянии и как бы ни был расположен, поминать Господа и просить Его помощи не возбраняется. Но приступать к тому, что есть Святая Святых, да запретится не совсем чистому душою и телом».

Через 100 лет на тему естественных процессов организма пишет св. Афанасий Александрийский. Он говорит, что все творение Божие «добро и чисто». «Скажи мне, возлюбленный и благоговейнейший, что имеет греховного или нечистого какое-либо естественное извержение, как, например, если бы кто захотел поставить в вину исхождение мокроты из ноздрей и слюну изо рта? Можем сказать и о большем, о извержениях чрева, которые необходимы для жизни живого существа. Если же, по Божественному Писанию, верим, что человек есть дело рук Божиих, то как от чистой силы могло произойти творение скверное? И если помним, что мы есть род Божий (Деян.17:28), то не имеем в себе ничего нечистого. Ибо тогда только мы оскверняемся, когда делаем грех, всякого зловония худший».

По св. Афанасию мысли о чистом и нечистом предлагаются нам «ухищрениями диавольскими», чтобы отвлечь нас от духовной жизни.

А еще через 30 лет, преемник св. Афанасия по кафедре св. Тимофей Александрийский на эту же тему высказался иначе. На вопросы, можно ли крестить или допускать к Причащению женщину, у которой «приключилось обычное женщинам», он отвечал: «Должно отложить, доколе очистится».

Вот это последнее мнение с разными вариациями и бытовало на Востоке вплоть до последнего времени. Только одни отцы и канонисты были более ригористичны – женщина в эти дни вообще не должна посещать храм, другие говорили, что молиться, посещать храм можно, нельзя лишь причащаться.

Но все же – почему нельзя? Внятного ответа на этот вопрос мы не получаем. В качестве примера приведу слова великого афонского подвижника и эрудита XVIII века преп. Никодима Святогорца. На вопрос: почему не только в Ветхом Завете, но и по словам христианских святых отцов месячное очищение женщины считается нечистым, преподобный отвечает, что на это есть три причины:

1. Из-за народного восприятия, потому что все люди считают нечистотой то, что извергается из тела через некоторые органы как ненужное или излишнее, как, например, выделения из уха, носа, мокрота при кашле и проч.

2. Все это называется нечистым, ибо Бог через телесное поучает о духовном, то есть нравственном. Если нечисто телесное, бывающее помимо воли человеческой, то насколько же нечисты грехи, которые мы творим по своей воле.

3. Бог называет нечистотой месячное очищение женщин, чтобы воспретить мужчинам совокупление с ними… главным образом и преимущественно из-за заботы о потомстве, детях.

Так отвечает на этот вопрос известный богослов. Все три аргумента совершенно несерьезны. В первом случае вопрос решается при помощи гигиенических средств, во втором – непонятно каким образом месячные имеют отношение к грехам. Так же и с третьим аргументом преп. Никодима. Бог называет нечистотой месячное очищение женщин в Ветхом Завете, в Новом же многое ветхозаветное отменено Христом. Кроме того, какое отношение имеет к Причастию вопрос о совокуплении в критические дни?

Ввиду актуальности этого вопроса его изучил современный богослов Патриарх Сербский Павел. Об этом он написал много раз переизданную статью с характерным названием: «Может ли женщина приходить в храм на молитву, целовать иконы и причащаться, когда она «нечиста» (во время месячных)»?

Святейший Патриарх пишет: «Месячное очищение женщины не делает ее ритуально, молитвенно нечистой. Эта нечистота только физическая, телесная, равно как и выделения из других органов. Кроме того, поскольку современные гигиенические средства могут эффективно воспрепятствовать тому, чтобы случайным истечением крови сделать храм нечистым… мы считаем, что и с этой стороны нет сомнения, что женщина во время месячного очищения, с необходимой осторожностью и предприняв гигиенические меры, может приходить в церковь, целовать иконы, принимать антидор и освященную воду, равно как и участвовать в пении. Причаститься в этом состоянии или некрещеная – креститься, она бы не могла. Но в смертельной болезни может и причаститься, и креститься».

Мы видим, что Патриарх Павел приходит к выводу, что «эта нечистота только физическая, телесная, равно как и выделения из других органов». В таком случае непонятен вывод его работы: ходить в храм можно, а причащаться все-таки нельзя. Если проблема в гигиене, то эта проблема,3 как отмечает сам владыка Павел, решена… Почему же тогда нельзя причащаться? Думаю, что по смирению, владыка просто не дерзнул противоречить традиции.

Подводя итог, могу сказать, что большинство современных православных священников, уважая, хотя часто и не понимая логики таких запрещений, все же не рекомендуют женщине причащаться во время месячных.

Другие священники (к таковым принадлежит и автор этой статьи) говорят, что все это лишь исторические недоразумения4 и что не следует ни на какие естественные процессы организма обращать внимание – оскверняет человека лишь грех.

Но и те, и другие не спрашивают женщин и девушек, пришедших на исповедь, об их циклах. Гораздо большую и непохвальную ревность в этом вопросе проявляют наши «церковные бабушки». Именно они пугают новоначальных христианок некой «скверной» и «нечистотой», которую нужно, ведя церковную жизнь, бдительно отслеживать и в случае упущения исповедовать.

Что же автор может порекомендовать в свете всего вышесказанного боголюбивым читательницам? Да только то, что в этом вопросе они должны смиренно следовать рекомендациям своего духовника.

Источник