НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ

Энциклопедический словарь . 2009 .

Полезное

Смотреть что такое «НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭВОЛЮЦИИ» в других словарях:

Направленность эволюции — * накіраванасць эвалюцыі * evolution direction причинно следственная цепь событий, ведущая кратчайшим закономерным путем к изменению живого от простого к сложному, от малоприспособленного к более приспособленному и отсекающая («запрещающая»)… … Генетика. Энциклопедический словарь

Направленность эволюции — причинно следственная цепь, ведущая кратчайшим путем к изменениям живого от простого к сложному, от менее приспособленных к более приспособленным, запрещающая другие направления развития … Начала современного естествознания

ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИЯ — (EVOLUTIONARY THEORY) Доктрина, охватывающая ряд по разному используемых принципов, в отношении сущности которой нет единого мнения. Существует два типа теории эволюции: (1) теория, постулирующая однолинейный, упорядоченный или прогрессивный… … Социологический словарь

Основные законы эволюции живого вещества в биосфере — Перечисленные законы являются эмпирическими и предложенными в период развития экологии, когда она была большей частью наблюдательной наукой. Содержание 1 Закон необратимости эволюционных процессов … Википедия

Законы эволюции — Перечисленные законы являются эмпирическими и предложенными в период развития экологии, когда она была большей частью наблюдательной наукой. Содержание 1 Закон необратимости эволюционных процессов 2 Закон ускорения темпов эволюции … Википедия

Теория эволюции синтетическая — современное объединение дарвинизма с новейшими данными о популяционном взаимодействии организмов и об атомно молекулярных механизмах наследственности и изменчивости. Находится в стадии формирования, многие частные положения оспариваются, но общая … Концепции современного естествознания. Словарь основных терминов

Ортогенез — (от греч. ὀρθός прямой и генез) концепция в эволюционном учении, утверждающая, что развитие живой природы обусловлено внутренними причинами, направляющими ход эволюции по определённому маршруту, строго определяя его направление. По… … Википедия

Северцов, Алексей Сергеевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Северцов. Алексей Сергеевич Северцов российский биолог, ведущий ученый в области теории естественного отбора, эволюции онтогенеза и функциональной эволюции. Доктор биологических… … Википедия

ОРТОГЕНЕЗ — (от греч. orthos прямой и . генез), ортоэволюция, концепция в эволюц. учении, утверждающая, что развитие живой природы обусловлено внутр. факторами, направляющими ход эволюции по определённому пути. В основе представлений об О. лежат взгляды Т.… … Биологический энциклопедический словарь

Ламарк Жан Батист — (Lamarck) (1744 1829), французский естествоиспытатель, предшественник Ч. Дарвина. Создал учение об эволюции живой природы (ламаркизм). Основоположник зоопсихологии. Ввёл (1802) термин «биология» (одновременно с немецким учёным Г. Р. Тревиранусом … Энциклопедический словарь

Источник

Что значит направленный характер эволюции

Правила эволюции

Правило направленности эволюции

Материалом для эволюции служат случайные ненаправленные мутации и комбинации генов. На базе этих случайных изменений естественный отбор преобразовывает популяции в виды, направляет развитие вида в сторону лучшей приспособленности к конкретным условиям среды.

Правило необратимости эволюции (Л. Долло)

Эволюционный процесс необратим, организм не может вернуться к состоянию, имевшему место в ряду его предков. (Правило необратимости эволюции распространяется на организм как на целостную систему, но не на отдельные признаки).

Правило происхождения от неспециализированных предков (Э. Коп)

Новые крупные систематические группы организмов происходят не от высших представителей предковых групп, а от низших – неспециализированных. (Отсутствие специализации предоставляет возможность для возникновения у потомков принципиально новых приспособлений, имеющих большое эволюционное значение).

Правило прогрессирующе специализации (Ш. Депере)

Если группа вступила на путь специализации, то в последующем своем филогенетическом развитии она будет углублять специализацию и совершенствовать приспособления к определенным условиям жизни.

Правило адаптивной радиации

Историческое развитие любой систематической группы организмов сопровождается ее разделением на несколько дочерних групп, осваивающих среду обитания. (Лежит в основе внутривидовой дивергенции, надвидовой идиоадаптации и конвергенции).

Правило чередования главных направлений эволюции (закон А.Н. Северцова)

После ароморфоза и выхода группы в адаптивную зону начинается ее интенсивная эволюция по пути идиоадаптации, которая приводит к освоению организмами новой среды и разделению исходной материнской группы на множество дочерних.

Правило неравномерности эволюции

Эволюция в разных группах идет неравномерно, т.е. разными темпами. (Наряду с прогрессивными формами, способными эволюционировать относительно быстро, имеется достаточное количество примитивных реликтовых форм, которые эволюционируют более медленными темпами).

Правило ускорения темпов эволюции

Эволюция на Земле характеризуется общей тенденцией к постепенному ускорению.

Правило неограниченности эволюции

Естественный отбор постоянно подхватывает адаптивные новшества и совершенствует относительную приспособленность организмов к меняющейся среде. (Даже если условия останутся постоянными, эволюция будет продолжаться, т.к. сама жизнь изменяет среду обитания).

Источник

Часть 4.4. Имеет ли эволюция направление?

Утверждение о том, что Природа постоянно развивается и совершенствуется, не вызывает возражений. Многие изменения в природе происходят очень медленно и их сложно отследить в течение жизни человека. Другие изменения происходят быстрее, они могут быть заметны человеку и доступны для изучения. Но в целом окружающий мир представляется довольно стабильным, устойчивым и неизменным. По этой причине в ряде эволюционных теорий считается, что виды животных и растений образуются в законченном виде и остаются в неизменными. Концом доминирования в биологии представлений о неизменности видов стала теория эволюции, сформулированная Чарльзом Дарвином. Именно он указал, что движущей силой эволюции являются наследственность, изменчивость и естественный отбор. Роль этой теории для науки сложно переоценить. Она не просто указала на эволюционные процессы в природе, но и сделала попытку обосновать механизм этих процессов.

Безусловно, эти факторы ( наследственность, изменчивость и естественный отбор ) присутствуют в природе. Но являются ли они движущей силой эволюции? Имеют ли они вообще какое-либо отношение к эволюции?

Для меня положения теории Дарвина являются не очень убедительными, а механизмы эволюционного развития выглядят весьма сомнительно. Но это не означает отрицание факта эволюционного развития, а свидетельствует о стремлении прояснить для себя этот сложный вопрос.

Весь процесс эволюции – это противостояние стабильности и изменчивости . С одной стороны, если вид стабилен, то он не будет эволюционировать. С другой стороны, если организм сильно и быстро изменяется, то нельзя говорить о формировании нового вида. Поэтому должен быть некий компромисс между стабильностью и изменчивостью. В чём же заключается изменчивость? Носит ли она случайный характер? Очень сомнительно. В случае случайных, то есть разнообразных и разноплановых изменений, новые организмы в большинстве содержали бы вредные изменения, и лишь небольшая их доля была бы полезной. Для меня это аналогично тому, как вносить изменения в электрическую схему радиоприемника. Любые случайные изменения, скорее всего, приведут к его неработоспособности, нежели улучшат его характеристики.

Скорее всего, изменения в ходе эволюции не носят случайный характер. Их направление определяется направлением эволюционного развития.

В физике никто не оспаривает то, что существует броуновское движение частиц в жидкостях или газах. Механизм этого движения известен и понятен. Но это броуновское движение никогда не сформирует направленное движение частиц. Ведь никому не приходит в голову объяснять причину электрического тока фактом броуновского движения. Чтобы возник электрический ток должно быть направленное электрическое поле, действующее на заряды. Именно его воздействие определяет направление и характер движения заряженных частиц.

Ошибочно объяснять природу электрического тока следующим образом. Все электроны в проводнике движутся в случайных направлениях. Но не все направления являются равноценными для них. Между электронами происходит непрерывная борьба за существование. В ходе этой борьбы в конечном итоге остаются электроны, двигающиеся в определенном направлении, определяемом условиями окружающей среды. Этот направленный поток электронов мы называем электрическим током.

Почему же такое примитивное объяснение, применительно к живым организмам, не вызывает вопросов? Почему же причиной эволюции живых организмов считаются случайные изменения? Если эволюция имеет направление, то очевидно она должна оказывать влияние на процесс изменчивости организмов. Вследствие этого изменения изначально должны носить не случайный, а направленный характер .

Поэтому необоснованно говорить о случайных изменениях, как о факторе эволюционного процесса. Случайные изменения существуют, но не определяют ход эволюции. Это не изменения живых организмов определяют эволюцию. Это эволюция определяет и осуществляет требуемые изменения живых организмов .

Хвост не машет собакой. Это собака машет хвостом.

Источник

Факторы эволюции

Следует выделить четыре основных фактора эволюции: мутационный процесс, изоляция, популяционные волны (и дрейф генов), а также единственный направленный фактор эволюции — естественный отбор.

Мутационный процесс

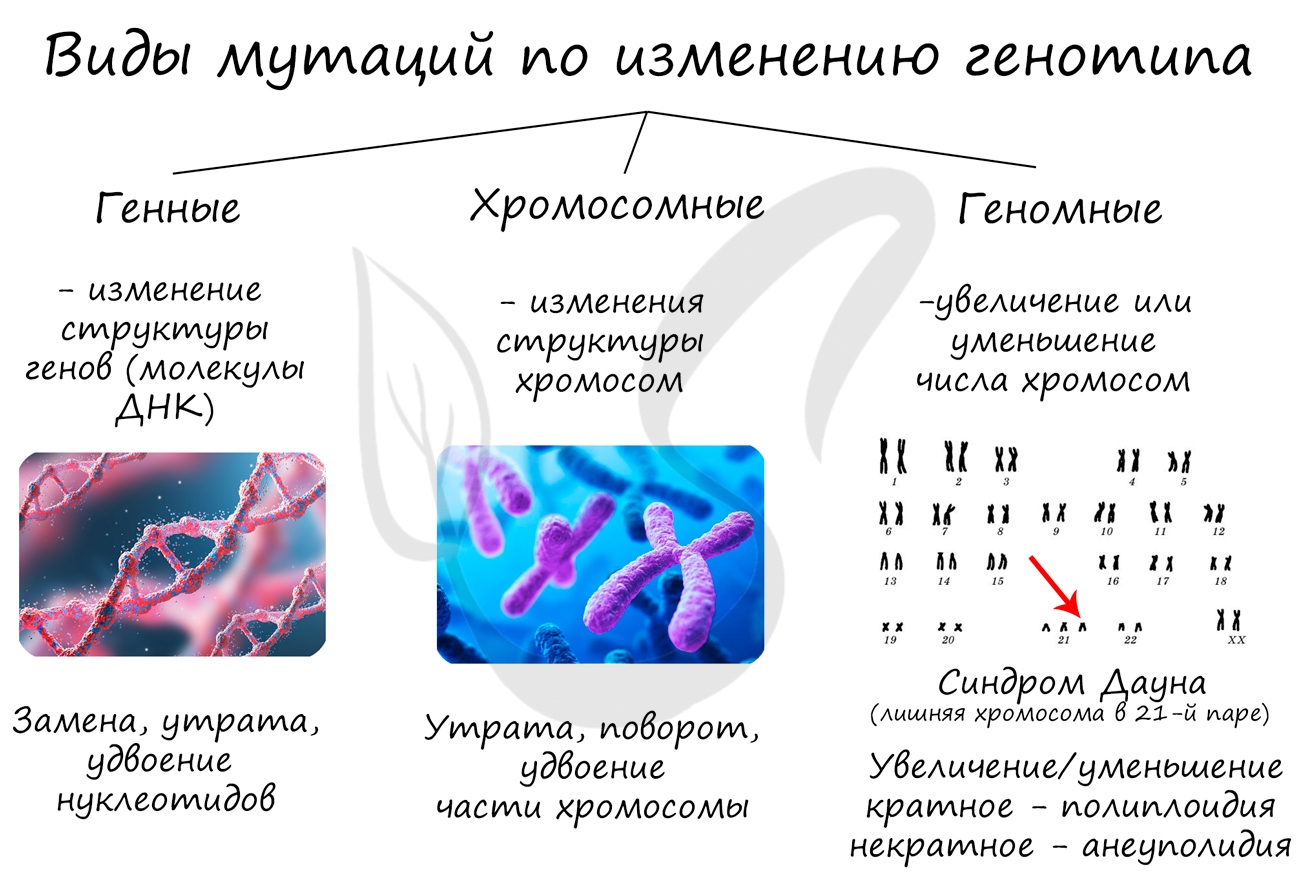

Мутации (лат. mutatio — изменение) — стойкое изменение генома (наследственного материала), которое может быть унаследовано потомками организма. Процесс возникновения мутаций — мутагенез.

Мутации подразделяются на:

- Генные

- Хромосомные

- Геномные

Большинство мутаций возникает спонтанно и вредит организму. Часть мутаций являются рецессивными, поэтому не проявляются и передаются многим поколениям, накапливаясь в генофонде популяции.

Мутации напоминают колоду карт: неизвестно, что выпадет — чаще всего это карты невысокого ранга, козыри — большая удача. Так и мутации, большинство из них вредные, приводят к развитию опухолей. Полезные встречаются гораздо реже. Как игра в карты, все подчиняется случайности.

Популяционные волны

Все виды подвергаются воздействию периодически возникающих популяционных волн — уменьшению или увеличению численности особей. Популяционные волны могут возникать по ряду причин:

- Сезонные изменения, периодические изменения какого-либо значимого фактора среды

- Непериодические изменения, например, в результате природных катастроф, изменение численности популяций хищник-жертва

- Заселение новых территорий, ярким примером которого является бурный рост численности кроликов, завезенных в Австралию

Колебание численности популяций по типу «хищник — жертва» является классическим примером популяционных волн. Представим себе популяцию зайцев (жертв), которая бурно увеличилась в численности. Зайцами питаются лисица, волк (хищники). С увеличением их кормовой базы (зайцев) наблюдается и рост численности хищников, которые поедают зайцев, вследствие чего численность зайцев снижается. С уменьшением кормовой базы, снижается и число хищников. Так в природе устанавливается баланс между хищниками и жертвами.

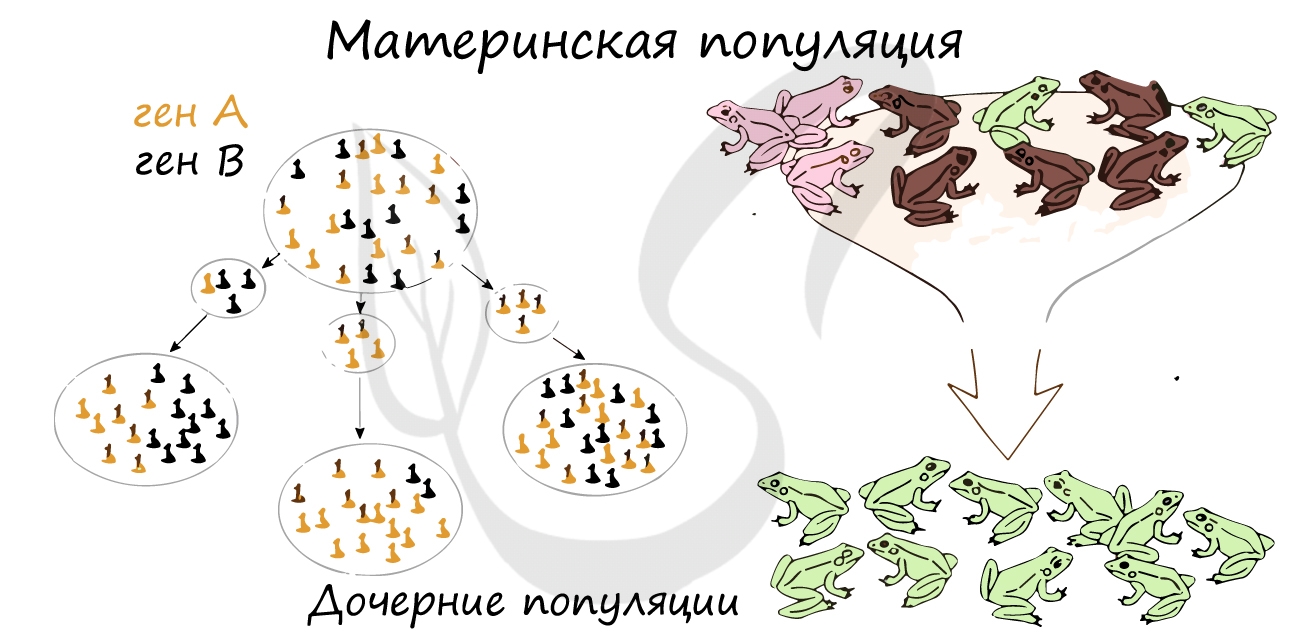

Особенно весомым фактором эволюции популяционные волны выступают в небольших популяциях. Их участие в эволюционном процессе основано на явлении дрейфа генов.

Форма гена — аллель, с которым вы подробнее познакомитесь в ходе изучения генетики, встречается в популяции с определенной частотой. Дрейф генов — изменение частоты встречаемости аллельных вариантов генов.

Дрейф генов обусловлен случайными причинами: у особей образуются гаметы, несущие различные формы аллельных генов. Не все из гамет принимают участие в процессе оплодотворения: здесь вновь руководит случайность. Вследствие этого одни аллельные формы генов могут встречаться в популяции часто, другие — редко.

Если представить, что часть особей, составляющих одну популяцию, погибли по тем или иным причинам, то редкие гены в оставшихся особях могут увеличить свою частоту, то есть в результате размножения оставшихся особей редкие гены начнут встречаться более часто — это и есть дрейф генов.

В закрытых популяциях не только животных, но и людей — в религиозных общинах, происходит возрастание гомозиготности популяции, что приводит к снижению ее жизнеспособности и проявлению редких аллелей.

Такое повышение встречаемости аллелей возникает в результате близкородственных браков: проявляются редкие гены, которые часто приводят к заболеваниям.

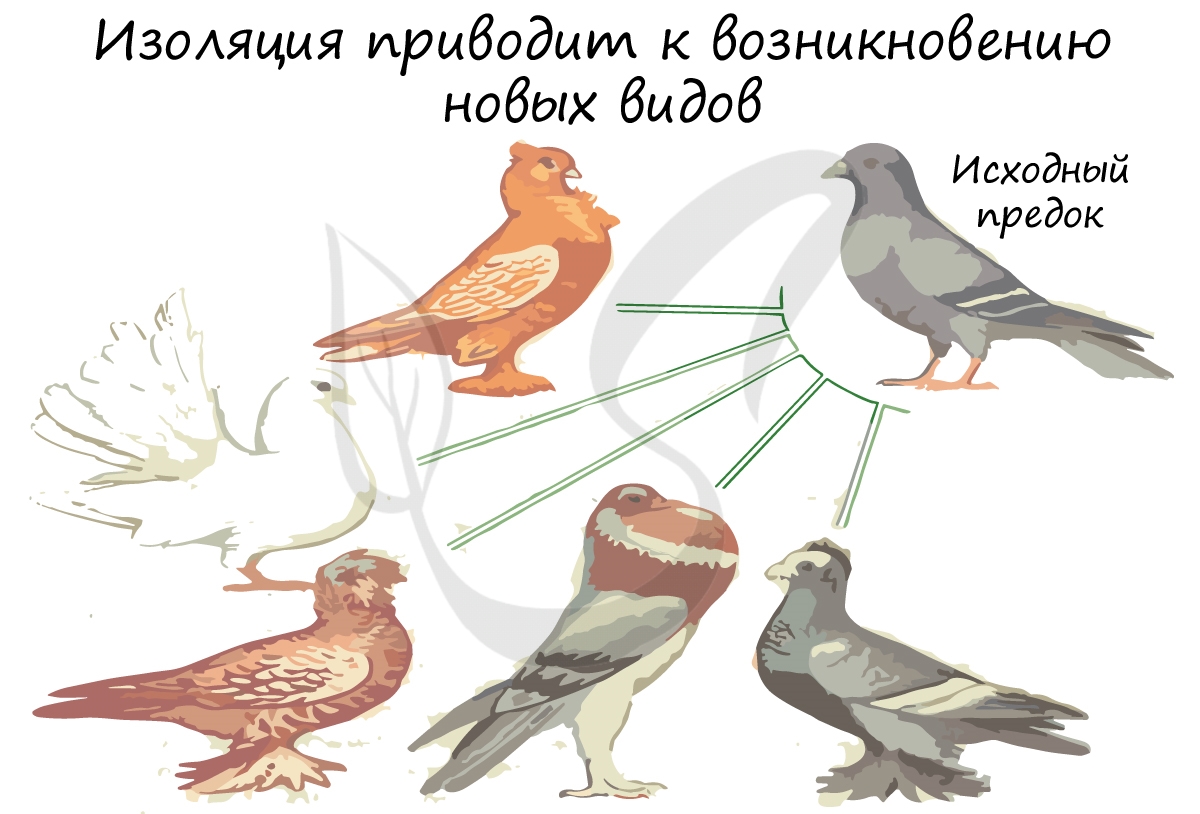

Изоляция

Изоляцией называют невозможность или затруднение свободного скрещивания между особями одного вида. Вследствие этого, генофонды двух популяций становятся независимыми друг от друга. Внутри каждой популяции происходит генотипическая дифференцировка из-за их разобщенности.

Популяции приобретают все больше различий, и в результате действия естественного отбора из этих популяций могут образоваться различные новые виды. Выделяется два вида изоляции:

- Географическая (пространственная)

Географическая (греч. geo — земля) изоляция может возникать вследствие географических барьеров — пустыни, горы, водоемы.

- Экологическая — особи обитают на одной территории, но в различных местах обитания (к примеру, разделены друг от друга непроходимой чащей)

- Временная — изоляция вследствие разновременности половой активности, периода цветения

- Этологическая — изоляция вследствие различного брачного поведения

- Механическая — отличия в строении половых органов, невозможность спаривания

Естественный отбор

Изученные нами факторы эволюции: мутации, популяционные волны и дрейф генов, изоляция — все они носят случайный, ненаправленный характер. Они приводят к появлению различных признаков у отдельных особей, которые могут быть как полезны, нейтральны, так и вредны для особи.

Таким образом, перечисленные факторы создают основу, «базу» для действия единственного направленного фактора эволюции — естественного отбора. В ходе естественного отбора особи с полезными признаками, которые помогают им приспособиться к условиям внешней среды и способствуют выживанию, остаются и размножаются, а особи без этих признаков выживают реже и не продолжают род.

Закон естественного отбора безапелляционно провозглашает: будь приспособлен — или умри. Выживает в природе не самый сильный, а самый приспособленный. Иногда выжить животным помогает и сила, но гораздо больше других примеров. Многие животные сливаются с окружающей средой: приобретают покровительственную окраску (мимикрию), которая делает их незаметными.

Иногда безобидные животные, в результате приспособления к внешней среде, приобретают окраску тела, напоминающую окраску опасных хищных животных. Примером может послужить внешнее сходство мухи из семейства журчалок с осой.

Многие хорошо защищенные, ядовитые виды в ходе естественного отбора получили яркую, так называемую предупреждающую окраску. Эта окраска предупреждает хищников об опасности. Если хищник съест такое ядовитое животное, то рискует получить тяжелую интоксикацию и погибнуть.

Теперь вы понимаете, что признаки животных — различные формы их тела и окраска — являются приспособлениями к условиям внешней среды, это — полезные признаки, которые в ходе естественного отбора позволили животным выжить и размножиться. Таким образом, естественный отбор это отбор особей, с наиболее приспособленным к среде фенотипом.

Необходимо осознавать относительность приспособленности к окружающей среде. Она помогает выживать лишь при определенных условиях, и, если условия меняются, то окраска может оказаться вовсе не полезной, но даже и вредной. К примеру, при таянии снега заяц-беляк становится еще более заметен на голой земле.

Действие естественного отбора обусловлено несколькими факторами:

- Генетическое разнообразие особей, на основе которого возникают различные признаки

- Способность к неограниченному размножению (избыточность потомства)

- Борьба за существование

Если первые два фактора очевидны, то третий нуждается в более детальном рассмотрении. Чарльз Дарвин выделял несколько форм борьбы за существование:

- Внутривидовая борьба

Самая ожесточенная борьба. Происходит между особями, принадлежащими к одному виду. Благодаря внутривидовой борьбе происходит половой отбор: к размножению редко допускаются неприспособленные особи, род продолжают лучшие из лучших.

Возникает между особями, которые принадлежат к разным видам. Более приспособленный к условиям среды вид побеждает и размножается, менее приспособленный — проигрывает и вымирает. Примером могут послужить формы взаимодействий: хозяин-паразит, хищник-жертва, симбиоз.

Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды

В изменяющихся условиях внешней среды выживают наиболее приспособленные особи. Примером такой борьбы являются сезонные миграции птиц, зимняя спячка у животных.

Формы естественного отбора

Различают несколько форм отбора:

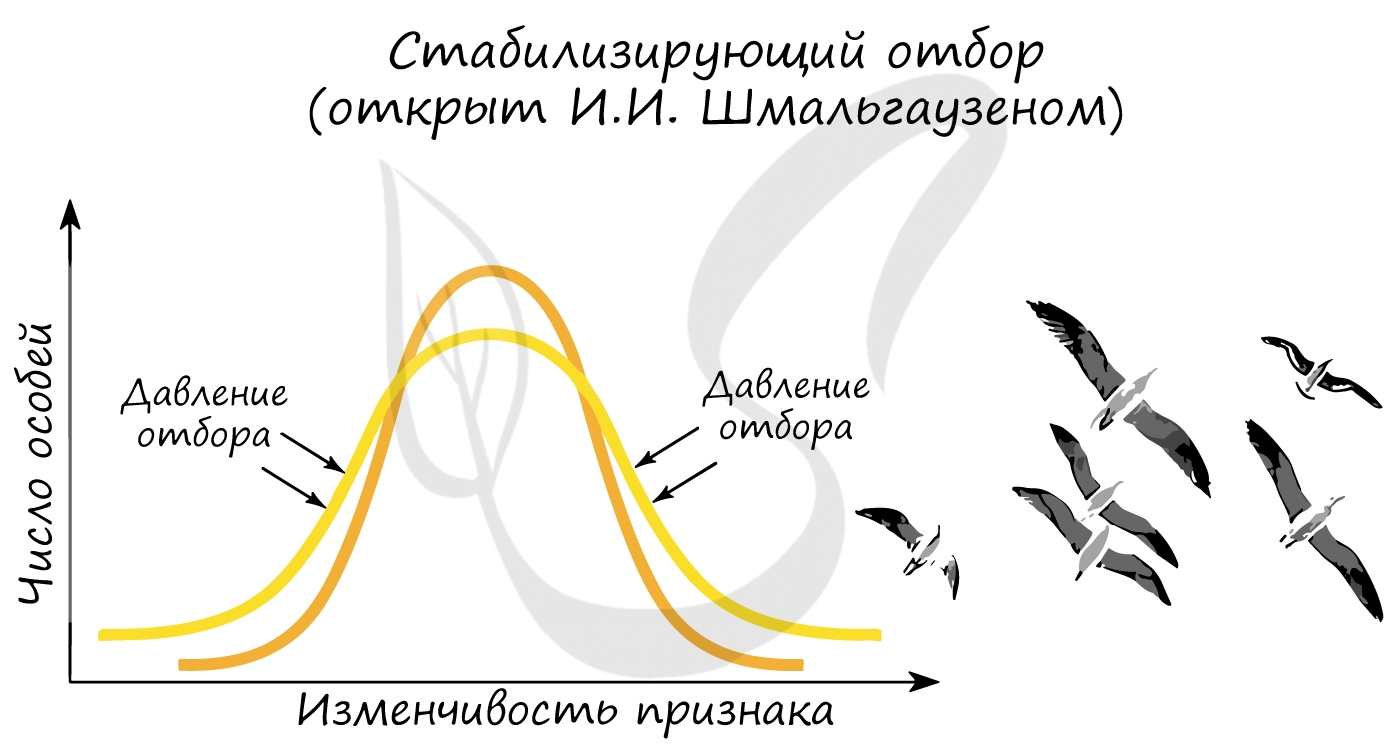

- Стабилизирующий

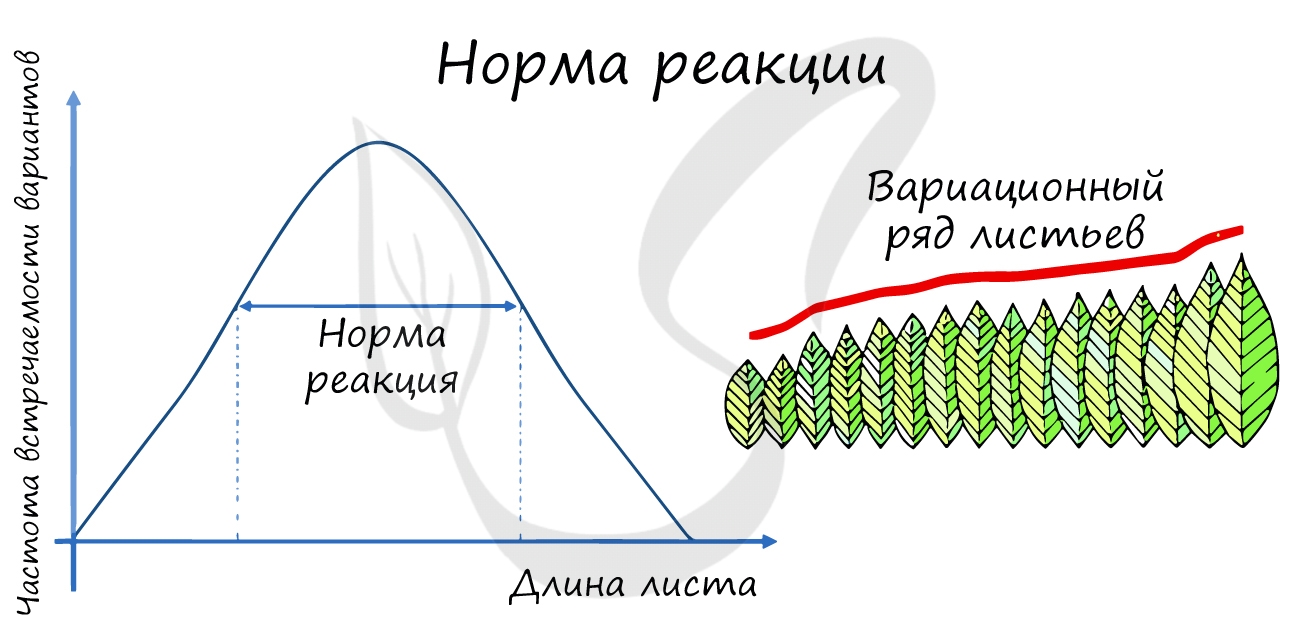

Открыт И.И. Шмальгаузеном. Стабилизирующий отбор приводит к сужению нормы реакции, устраняя отклонения от нее. В результате преимущество получают особи, обладающие средней степенью признака, который характерен для вида или популяции. Этот отбор действует при стабильных (неизменных) условиях среды.

Примером действия стабилизирующего отбора может послужить буря: во время бури чаще всего выживают птицы со средней длиной крыла, тогда как особи с слишком короткими, или слишком длинными крыльями погибают.

Новый термин, который вы увидели — норма реакции — подразумевает способность генотипа, в зависимости от условий среды, формировать различные фенотипы.

Чем шире норма реакции, тем более интенсивное влияние оказывает среда на признак. Признаки подразделяются на:

- C узкой нормой реакции — цвет глаз, число пальцев у человека, окраска цветов растения

- C широкой нормой реакции — рост и вес человека, размеры листьев растения

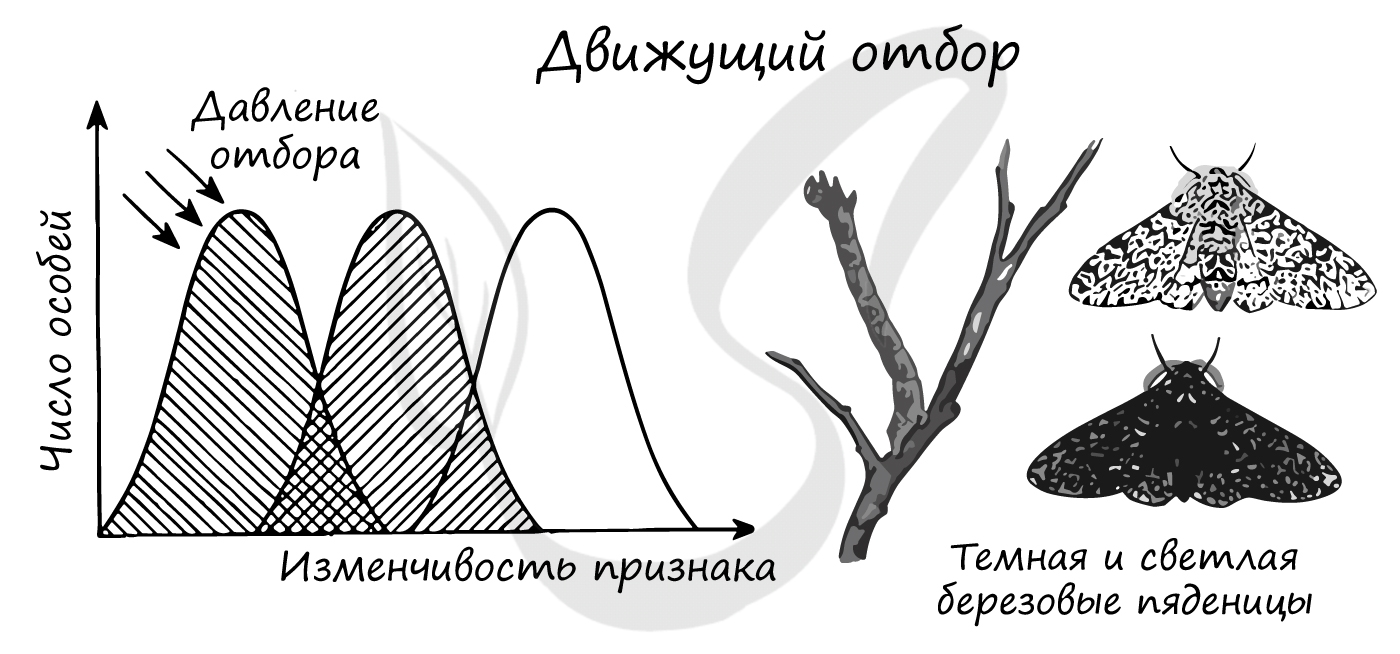

Движущий естественный отбор приводит к смещению нормы реакции, в результате чего изменяется среднее значение признака. Этот вид отбора действует при изменяющихся условиях среды.

Известным примером является индустриальный меланизм — возникновение меланистических форм животных (греч. melanos — чёрный), отличающихся темным окрасом. Это явление началось в Англии со второй половины XIX века вследствие бурного развития промышленности.

Из-за копоти, оседающей на поверхности стволов деревьев, бабочки со светлой окраской — берёзовые пяденицы — стали заметны на стволах деревьев и легко поедались птицами. В результате остались только приспособленные — бабочки с темным окрасом, которые были незаметны на стволах деревьев, вследствие чего они выживали и размножались.

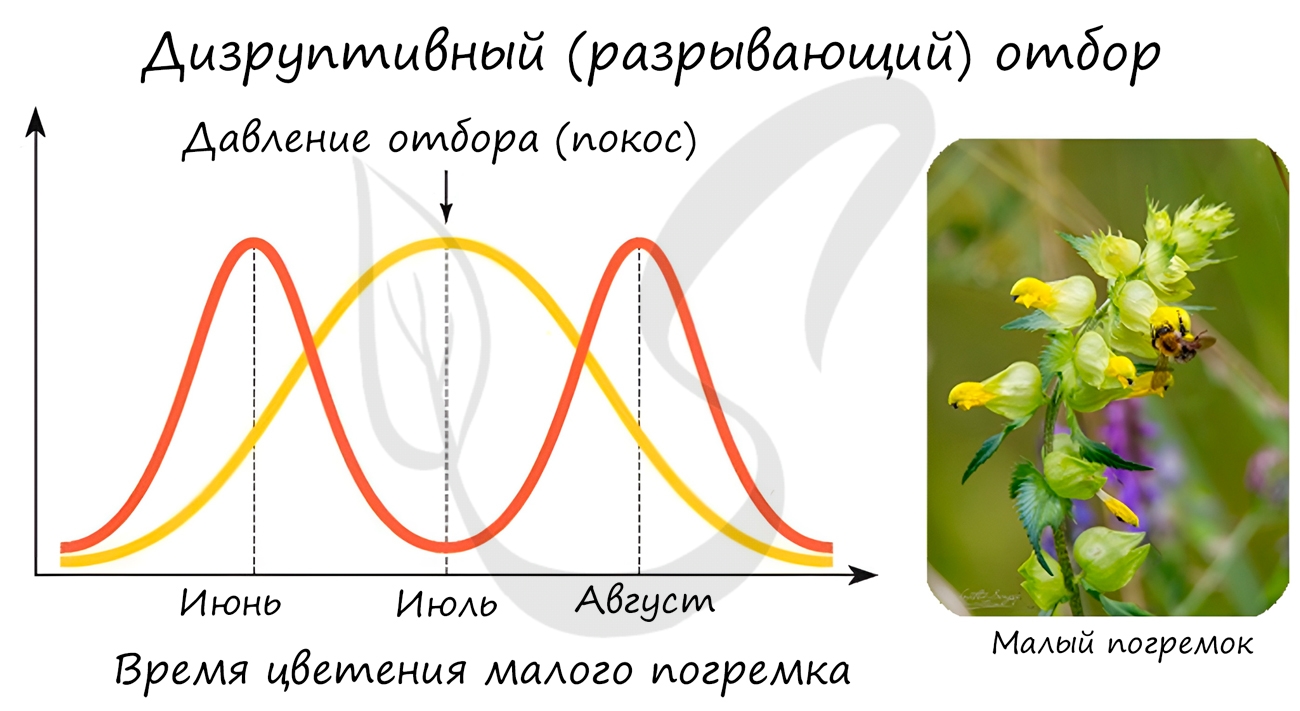

Направлен на сохранение в популяции крайних значений признаков, не благоприятствует среднему промежуточному значению признака. В результате в популяции сохраняется более чем одно значение признака.

Типичным примером является появление в луговых сообществах раноцветущих и поздноцветущих растений. В результате летних покосов, особи со средним значением признака, у которых цветение приходит на середину лета, постепенно исчезают из популяции растений. Выживают и размножаются только те растения, у которых цветение происходит до или после покосов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник