- Субъективное и объективное мышление

- Субъективное и объективное мышление

- Оглавление

- Субъективен — это. Определение данного термина

- Что значит объективный и субъективный

- Отличие субъективного от объективного

- Уровни субъективности

- Взаимосвязь объективного и субъективного

- Заключение

- Объективность и субъективность: в чем разница простыми словами

- Что такое объективность

- Что значит объективность

- Объективность: синонимы

- Что такое субъективность

- Что такое объективное и субъективное мнение

- Противоречие объективного и субъективного

- Единство объективного и субъективного

- Объективность в философии

- Сократов метод

- Объективность добра в этических представлениях Платона

- Как стать объективным

- Можно ли быть совершенно объективным

- Как быть объективным

Субъективное и объективное мышление

Мышление может быть субъективным и объективным. Объективное мышление основано на объективных, научно-

обоснованных, экспериментальных данных. Субъективное мышление основано на чувствах, эмоциях и желаниях.

Например, объективный образ грозы – сверкание молний и раскаты грома, древние греки объяснили – будто по облакам

раскатывает на своей колеснице бог войны Зевс и мечет огненные стрелы. Они полагались на эмоции, т.к. не

имели объективных знаний и построили субъективную модель грозы. Современные образованные люди обладают более

объективными научно-обоснованными понятиями — о молекулярном строении атмосферы, об ионизации молекул, о

разделении зарядов на положительно-заряженные ионы воздуха и отрицательно-заряженные электроны и потому

знают, что молния — это электрический разряд в воздухе, а гром есть следствие преодоления звукового барьера

Хотя процесс мышления по природе субъективный процесс, т.к. происходит в мозгу отдельного субъекта,

однако конечный продукт мышления – понятие может быть более или менее объективным. Это зависит от

предрасположенности человека. Большинство людей предрасположено к субъективному мышлению, т.к. оно менее

трудоёмкое – не надо добывать научно-обоснованных экспериментальных фактов. Но есть люди предрасположенные к

объективному мышлению. Им мы обязаны за все блага цивилизации. Вот пример одного из первых таких людей — это

древнегреческий натурфилософ (физик) Архимед, который в 3-ем веке до н.э. установил закон рычага и закон

выталкивающей силы воды – всем известный «закон Архимеда». Ни одному человеку до Архимеда ни пришло в голову

экспериментально установить математическое соотношение рычага. А соотношение оказалось весьма простым

F1•L1 = F2• L2 , т.е. сила рычага возрастает настолько – насколько укорачивается соответствующее плечо. А

закон выталкивающей силы воды ещё более простой и очевидный – выталкивающая сила воды равна весу вытесненной

Интуиция гения в том и заключается, что он находит для себя вопрос в очевидной для всех ситуации. Мерилом

объективности мышления является эксперимент, т.е. понятие считается объективным или истинным если не

противоречит ни одному известному эксперименту. Но рано или поздно появляется эксперимент который

опровергает старую истину и тогда приходится усложнять и совершенствовать старое понятие или вовсе вводить

новое понятие. А старое понятие остаётся как частный случай в рамках нового понятия. В этом смысл

преемственности науки, развивающейся по закону – от простого к сложному, от малого к большому. Кстати, это

универсальный закон природы и любой человек может достичь любых поставленных целей, если будет

целеустремлённо работать не нарушая этого принципа. Из отдельных понятий мы можем формировать чрезвычайно

сложный образ, который профессор может часами объяснять студентам старших курсов в течение нескольких

лекций, опираясь на уже известные понятия. Например, элементарный электрон е- обладает следующими основными

характеристиками — семейство фермионов, группа лептонов, обладает массой покоя, электрическим зарядом,

бесконечным временем жизни, спином (моментом количества движения), барионным и лептонным числами, чётностью и

изотопическим спином, корпускулярно-волновым дуализмом, четырьмя квантовыми числами – главным, орбитальным,

магнитным и спиновым.

Итак мышление – есть процесс формирования понятийно-образной модели объективного мира в мозгу человека или

субъективного отражения в мозгу человека — объективного окружающего мира. Потому сколько людей столько мнений,

но только одно из них объективное — истинное на данный момент времени.

Резюме. Почему одни страны, государства, предприятия, семьи и отдельные люди преуспевают в этой жизни, а

другие всё с чем-то и кем-то воюют и ничего у них не клеится. А разница лишь в одном – одни мыслят объективно, в

соответствии с законами природы. Другие мыслят субъективно – без учёта законов природы и вечно с ними воюют.

Источник

Субъективное и объективное мышление

Вот уже много лет я занимаюсь как хобби (внеслужебная деятельность) – астрофизикой, физикой элементарных частиц и атомного ядра, философией, научным обоснованием существования Высшего разума. Также политикой – о том, как построить в России самое справедливое и процветающее государство на Земле.Предлагаемая книга «Субъективное и объективное мышление» есть сборник моих мыслей, идей и гипотез для размышляющих.

Оглавление

- субъективное и объективное мышление

- важнейшей из наук для народа является политика

- о ликбезе гражданского образования российского народа

- модель раздувающейся Вселенной

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Субъективное и объективное мышление предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

субъективное и объективное мышление

Мышление может быть субъективным и объективным. Объективное мышление основано на объективных, научно обоснованных, экспериментальных данных. Субъективное мышление основано на чувствах, эмоциях и желаниях.

Например, объективный образ грозы — сверкание молний и раскаты грома, древние греки объяснили — будто по облакам раскатывает на своей колеснице бог войны Зевс и мечет огненные стрелы. Они полагались на эмоции, т.к. не имели объективных знаний и построили субъективную модель грозы. Современные образованные люди обладают более объективными научно-обоснованными понятиями: — о молекулярном строении атмосферы, об ионизации молекул, о разделении зарядов на положительно-заряженные ионы воздуха и отрицательно-заряженные электроны и потому знают, что молния — это электрический разряд в воздухе, а гром есть следствие преодоления звукового барьера молнией.

Хотя процесс мышления по природе субъективный процесс, т.к. происходит в мозгу отдельного субъекта, однако конечный продукт мышления — понятие может быть более или менее объективным. Это зависит от предрасположенности человека. Большинство людей предрасположено к субъективному мышлению, т.к. оно менее трудоёмкое — не надо добывать научно-обоснованных экспериментальных фактов. Но есть люди предрасположенные к объективному мышлению. Им мы обязаны за все блага цивилизации. Вот пример одного из первых таких людей — это древнегреческий натурфилософ (физик) Архимед, который в 3-ем веке до н.э. установил закон рычага и закон выталкивающей силы воды — всем известный»закон Архимеда». Ни одному человеку до Архимеда ни пришло в голову экспериментально установить математическое соотношение рычага. А соотношение оказалось весьма простым F1•L1 = F2•L2, т.е. сила рычага возрастает настолько — насколько укорачивается соответствующее плечо. А закон выталкивающей силы воды ещё более простой и очевидный — выталкивающая сила воды равна весу вытесненной воды. Интуиция гения в том и заключается, что он находит для себя вопрос в очевидной для всех ситуации.

Мерилом объективности мышления является эксперимент, т.е. понятие считается объективным или истинным, если не противоречит ни одному известному эксперименту. Но рано или поздно появляется эксперимент, который опровергает старую истину и тогда приходится усложнять и совершенствовать старое понятие или вовсе вводить новое понятие. А старое понятие остаётся как частный случай в рамках нового понятия. В этом смысл преемственности науки, развивающейся по закону — от простого к сложному, от малого к большому. Кстати, это универсальный закон природы и любой человек может достичь любых поставленных целей, если будет целеустремлённо работать, не нарушая этого принципа.

Из отдельных понятий мы можем формировать чрезвычайно сложный образ, который профессор может часами объяснять студентам старших курсов в течение нескольких лекций, опираясь на уже известные понятия. Например, элементарный электрон е — обладает следующими основными характеристиками — семейство фермионов, группа лептонов, обладает массой покоя, электрическим зарядом, магнитным моментом, спином (моментом количества движения), бесконечным временем жизни, барионным и лептонным числами, чётностью и изотопическим спином, корпускулярно-волновым дуализмом, четырьмя квантовыми числами — главным, орбитальным, магнитным и спиновым. Итак, мышление — есть процесс формирования понятийно-образной модели объективного мира в мозгу человека или субъективного отражения в мозгу человека — объективного окружающего мира.

Резюме. Почему одни страны, государства, предприятия, семьи и отдельные люди преуспевают в этой жизни, а другие всё с чем-то и кем-то воюют и ничего у них не клеится. А разница лишь в одном — одни мыслят объективно, в соответствии с законами природы. Другие мыслят субъективно — без учёта законов природы и вечно с ними воюют.

Источник

Субъективен — это. Определение данного термина

Нам часто приходится слышать выражения «объективное мнение», «субъективное мнение», «объективные причины» и подобные словосочетания. Что значат эти понятия? В данной статье мы подробно рассмотрим каждое из них и постараемся объяснить их значение.

Что значит объективный и субъективный

Прежде чем давать объяснение объективности и субъективности, рассмотрим для начала такие понятия как «объект» и «субъект».

Объектом называется что-то, существующее независимо от нас, от нашего сознания. Это внешний мир, окружающая нас материальная действительность. А еще одно толкование выглядит так: объект – это предмет или явление, на который направляется любая деятельность (например, исследовательская).

Субъект – это человек (или группа людей), обладающий сознанием и проявляющий активность в познании чего-либо. Под субъектом может представляться как индивид, так и целое общество и даже всё человечество.

Следовательно, прилагательное «субъективный» связано по значению с существительным «субъект». А когда говорят, что человек субъективен – это значит, что он лишен беспристрастности, предвзято относится к чему-либо.

Объективный же – это напротив, беспристрастный и непредвзятый.

Отличие субъективного от объективного

Если кто-то субъективен – это, в каком-то смысле, делает его противоположностью объективному человеку. Если субъективность характеризуется зависимостью от мнений и представлений о чем-либо определенного субъекта (от его интересов, понимания окружающего мира, взглядов и предпочтений), то объективность – это независимость образов и суждений от личных представлений субъекта.

Объективность – это способность представлять предмет таким, каким он существует. Когда идет речь о таком мнении, то подразумевается то, что оно составляется при без учета своего личного, субъективного восприятия объекта. Объективное мнение, в отличие от субъективного, считается более правильным и точным, так как исключаются личные эмоции и взгляды, которые могут исказить картину. Ведь субъективные причины, заставившие сформировать личное мнение, основываются на частном опыте отдельного индивидуума, и не всегда могут служить отправной точкой для другого субъекта.

Уровни субъективности

Субъективность подразделяется на несколько уровней:

- Зависимость от индивидуальных, личных представлений. В данном случае человек руководствуется сугубо своими пристрастиями. В зависимости от своего личного опыта, собственных представлений о жизни, индивидуальных черт характера, особенности восприятия окружающего мира, у индивидуума формируется субъективное представление о том или ином событии, явлении либо о других людях.

- Зависимость от пристрастий группы субъектов. Например, в определенных сообществах периодически возникают какие-либо предубеждения. Как у членов данного сообщества, так и у некоторых не входящих в него субъектов возникает зависимость от разделяемых пристрастий этого сообщества.

- Зависимость от убеждений общества в целом. Общество также может иметь субъективное мнение на какие-либо вещи. Со временем, эти взгляды могут быть опровергнуты наукой. Однако до того момента зависимость от этих убеждений очень высока. Она укореняется в сознании, и мало кто из отдельных индивидуумов мыслит иначе.

Взаимосвязь объективного и субъективного

Несмотря на то, что если кто-то субъективен – это, по сути, значит, что он противопоставляет себя объективному человеку, данные понятия очень тесно связаны друг с другом. Например, наука, которая старается быть максимально объективной, базируется изначально на субъективном веровании. Знания получаются благодаря интеллектуальному уровню субъекта, который строит предположения. Те, в свою очередь, подтверждаются или опровергаются в дальнейшем.

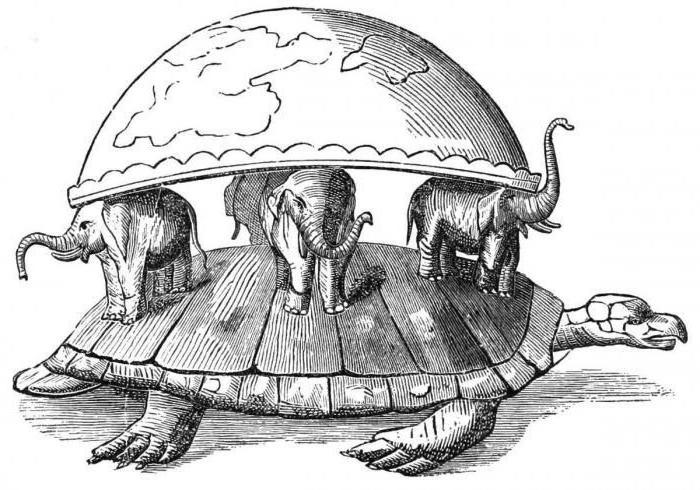

Абсолютной объективности сложно добиться. То, что казалось незыблемым и объективным в одно время, в дальнейшем оказывалось чисто субъективным мнением. Например, раньше люди были уверенны в том, что Земля плоская, и это верование считалось абсолютно объективным. Однако, как оказалось в дальнейшем, Земля на самом деле круглая. С развитием космонавтики и первым полетом в Космос, людям представилась возможность воочию в этом убедиться.

Заключение

Каждый человек, по сути, субъективен. Это значит, что в своих убеждениях он руководствуется личными предпочтениями, вкусами, взглядами и интересами. Объективная реальность при этом разными субъектами может восприниматься по-разному. Это, конечно, не связано с научно доказанными фактами. То есть в наше время в развитых странах никто из людей не продолжает считать, например, что Земля стоит на четырех слонах.

При этом одно и то же событие оптимист и пессимист могут воспринять диаметрально противоположно. Это говорит о том, что объективность и субъективность – понятия, которые иной раз сложно разграничить. То, что объективно на данный момент для определенного субъекта или общество в целом, завтра может вполне потерять свою объективность, и напротив, то, что сейчас субъективно для определенного индивидуума или группы лиц, завтра будет доказано наукой и станет объективной реальностью для всех.

Источник

Объективность и субъективность: в чем разница простыми словами

«Ты не можешь быть объективным в этой ситуации», «Научись объективно оценивать свои возможности», «Это мое субъективное мнение» – знакомые выражения, правда? Мы употребляем их чуть ли не каждый день, но не все люди до конца понимают смысл ключевых понятий. Да что уж тут скрывать, психологи, философы тоже до сих пор ведут споры о том, какая между ними разница, можно ли быть абсолютно объективным. Давайте разберемся во всем этом раз и навсегда. Узнаем, что такое объективность и субъективность, что такое объективное мнение, как быть объективным.

Что такое объективность

Что значит слово «объективность»? Образовано от латинского objectum, что означает «предмет». Объективность – это способность воспринимать, анализировать события безоценочно, беспристрастно, без каких либо интерпретаций. Что значит «объективное мнение»? Это значит, непредвзятое, беспристрастное, безоценочное мнение.

Объективность – это свойство предмета (факт), оно не зависит от желаний, чувств, эмоций людей. Например, все законы природы, психики, наук относятся к объективности. Они работают вне зависимости от эмоций, опыта, убеждений, желаний человека. Они существуют и они такие, какие есть.

Что значит объективность

Рассмотрим определение понятия в разных словарях.

Объективность – что это в психологических энциклопедиях:

- действительное существование предметов (явлений, процессов, свойств, отношений), которое не зависит от воли, сознания человека;

- положение, согласно которому поведение человека всегда поддается внешним факторам и явлениям, которые можно измерить;

- свобода от оценочных, ошибочных суждений, предрассудков;

- способность проводить исследование, собирать информацию вне своих оценок, эмоций, предрассудков, не позволяя личным интерпретациям помешать.

Объективность в философии это:

- принцип, подразумевающий признание действительности в ее реальных закономерностях, формах;

- независимое существование вещей вне нашего сознания;

- независимость событий от сознания, воли, желаний, вкусов, пристрастий человека.

Часто можно услышать такие словосочетания как «объективное отношение», «объективное решение». Что это значит? Объективное отношение – это непредвзятое отношение. То же, что объективный взгляд. Например, все судьи, вынося приговор, сохраняют непредвзятое отношение. Объективное решение – это вывод о необходимых действиях, принятый на основе анализа информации из разных источников, фактов, явлений, свойств действительности. В нашем примере это сам приговор.

Объективность: синонимы

Согласно всем рассмотренным определениям объективности, можно назвать следующие синонимы (по частоте использования, от самого популярного к менее популярным синонимам):

- справедливость,

- независимость,

- честность,

- предметность,

- беспристрастность,

- непредвзятость,

- непредубежденность.

Раньше объективность рассматривали в негативном ключе и использовали такие синонимы как нелицеприятие, нелицеприятность.

Что такое субъективность

Она запрещает врачам лечить своих родственников, а психологам принимать своих знакомых. Она мешает нам трезво мыслить в стрессовой ситуации. Она – это субъективность. Означает предвзятое, эмоциональное, оценочное отношение к чему-либо. Человек реагирует не на факты, а на свои эмоции, трактовку фактов и событий через свою систему ценностей, убеждений, суждений. Теперь понятно, причем тут запреты на лечение своих родственников, друзей: слишком высокий риск допустить ошибку. Боимся обидеть, навредить, потерять. Волнуемся, переживаем, из-за этого в итоге ошибаемся.

Что такое объективное и субъективное мнение

Объективность и субъективность – это свойства, позволяющие воспринимать реальность беспристрастно или эмоционально (соответственно). Разберем подробнее, что значит объективное и субъективное мнение.

Очень часто, говоря «это мое субъективное мнение», мы подразумеваем «это мое личное мнение». На самом деле это не совсем так. Объективное мнение тоже может быть личным, каждое мнение человека личное.

Чем же отличается объективность от субъективности? Отличие в том, что объективное суждение не окрашено чувствами, эмоциями. Так что, это скорее то, что мы обычно называем «по факту» или «факт есть факт». А вот субъективное мнение – это оценочные суждения, наше отношение, наше чувственное восприятие. Отношение к ситуации с нашей «колокольни», исходя из тех знаний, опыта, что мы имеем.

Противоречие объективного и субъективного

Итак, мы выяснили, что у каждого человека свое, субъективное мнение. Очень часто субъективные мнения разных людей противоречат друг другу. Это приводит к конфликтам, полемике, дискуссиям. Но в тоже время противоречие мнений помогает развиваться каждому из людей, всему обществу, науке.

«Он сделал это специально, чтобы обидеть меня», – кричит один человек. «Нет, он просто пошутил», – говорит другой человек. Оба по-своему правы, но в чем истина? Истина в том, что один человек в присутствии тучного человека рассказал анекдот про толстых людей. Зачем оно это сделал: пошутил или хотел обидеть? Известно только ему. Однако и его мнение является субъективным. Объективен факт: он сказал то-то и то-то, там-то и там-то, в присутствии тех-то и тех-то.

Единство объективного и субъективного

Объективность и субъективность неразрывны так же, как неразрывны объект и субъект. Последние существуют только рядом друг с другом. Так и вокруг какого-то явления всегда возникает множество различных мнений.

Единство субъективного и объективного лучше всего заметно в объективности информации. Это истинность, правдивость каких-либо данных. Однако объективной информация становится в результате сочетания множества субъективных мнений.

Объективность суждений формируется под влиянием следующих источников:

- Формальное и неформальное образование. С первыми истинами, законами мира мы знакомимся в детском саду, школе. Потом мы продолжаем получать информацию в университете. К этому присоединяется самообразование.

- Наука. Научные знания, исследования, итоги экспериментов и т.д. доступны всем желающим.

- СМИ. Самый влиятельный источник. Доступность изложения, множество субъективных мнений, широкая тиражированность – все это делает СМИ таким влиятельным источником информации.

- Коммуникативное взаимодействие с другими людьми. Инстинкт подражания присущ нам как биологическому виду. Именно поэтому мы прислушиваемся к другим людям, хотим быть «как все». Поэтому очень часто все, что говорят наши друзья, коллеги мы воспринимаем как истину.

Психологи выявили интересную закономерность: чем больше людей поддерживает какое-либо мнение, тем выше вероятность, что и другие люди начнут воспринимать его как истинное. Поэтому можно утверждать, что любое объективное мнение в той или иной степени является навязанным общественным мнением.

Таким образом, объективность и субъективность – это две противоположные формы восприятия мира. Субъективность – личное мнение. Объективность – выводы на основе анализа нескольких мнений, источников информации, фактов.

Объективность в философии

В философии под объективностью понимают совокупность множества субъективных мнений относительно чего-либо. Однако собрать все варианты невозможно, и уж тем более нельзя избежать противоречий. Абсолютная истина (объективность истины) – это максимальное понимание происходящего. Но, как отмечают философы, достичь абсолютной истины нельзя. На каждое объективное мнение всегда можно найти несколько столь же объективных возражений.

Сократов метод

Проблемой поиска истины занимались многие философы, но особый вклад внес Сократ. По его мнению, у каждого человека может быть своя правда, свое представление о чем-то, но истина всегда одна. И складывается она из нескольких субъективных отношений. То есть абсолютная истина, по Сократу, всегда находится где-то посередине между двумя противоположными точками зрения (между двумя относительными истинами).

Философ даже разработал свой метод для поиска истины. Его используют и сейчас для решения споров, дилемм, сложных задач. Слышали выражение «В споре рождается истина»? Как раз от Сократа оно и пошло. Он втягивал других людей в диалог, оспаривал их мнения, постоянно выдвигал новые предположения и факты, в итоге приходил к истине.

Метод Сократа – это метод беседы или диалога. Сам философ начинал их с небезызвестной фразы «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». При помощи фактов и легкой иронии Сократ оспаривал мнения оппонента до тех пор, пока второй участник не произнесет фразу «Ты совершенно прав, Сократ».

Объективность добра в этических представлениях Платона

Платон уделял особое внимание проблеме добра и зла (труды «Федон» и «Государство»). В своих трудах он определил, что такое объективное добро. И это совершенное общество.

Рассмотрим кратко теорию Платона. Она выделял три типа добродетели, три типа души человека:

- Разумная душа. Добродетель – мудрость, то есть истинное знание. Это правители, мудрецы, философы. Они видят истинные идеалы и стараются сделать все, чтобы приумножить добро.

- Эмоциональная душа. Добродетель – мужество, отвага, чувство долга. Это воины, охранники.

- Чувственная душа. Добродетель – физическая сила. Это простые рабочие, обеспечивающие материальную жизнь государства.

Платон отмечал, что изолированный тип души не встречается. В каждом человеке живут все три типа, но какой-то один из них преобладает.

В то же время Платон выделял три сословия (от высшего к низшему): правители, воины и работяги. Характеристики те же (соответственно типам души от 1 к 3).

Цель государства и любого общества – достижение истины, справедливости, объективности. Это и есть добро. Добродетели (условия), которые помогают в этом:

- мера во всем;

- равноправие женщин и мужчин;

- отсутствие у мудрецов и воинов семьи и частной собственности (чтобы не отвлекались от управления и охраны);

- недоступность денег для высшего сословия (оплата натурой, чтобы не было соблазна накапливать средства).

Таким образом, если говорить коротко и просто, современным языком, то по Платону добро – это равноправие, профилактика коррупции, чувство меры у всех и во всем, строгое распределение ролей в обществе. Философы, психологи, социологи отмечают, что философские идеи Платона об идеальном государстве, объективном добре нельзя воплотить в жизнь.

Как стать объективным

Может ли объективность быть абсолютной? Нет, каждый человек в трезвом уме, ясном сознании и вменяемом состоянии не может быть совершенно объективным. Если мы находимся в сознании, то анализ любого события тесно связан с личным отношением.

Можно ли быть совершенно объективным

Наше мировоззрение, система ценностей, убеждения не могут пропустить что-то в первичном (истинном) виде. Отсюда и пошло выражение «Истина субъективна». Однако мы можем максимально развить способность непредвзято оценивать действительность. Именно это помогает психологам, медикам, учителям, судьям выполнять свою работу. Под объективностью обычно понимают способность человека отстраниться от ситуации, посмотреть на нее со стороны, с точки зрения наблюдателя.

Получая информацию, мы невольно вычленяем из нее то, что интересно нам в рамках личных убеждений, установок. Как же быть объективным? Обращать внимание на факты, цифры, даты, первоисточники и т.д. Например, кто-то говорит: «Он ехал с большой скоростью». Это субъективное мнение. Другой человек относительно той же ситуации говорит: «Он ехал 90 км/ч». Это объективное мнение. Для кого-то такая скорость быстрая, для кого-то медленная, а для кого-то нормальная. Но по факту это просто 90 км/час. Любое событие и любой факт нейтрален до тех пор, пока мы не пропустим его через свою систему ценностей.

Как быть объективным

Таким образом, чтобы быть объективным, нужно:

- Собрать как можно больше разных мнений. Помните, о чем мы говорили в разделе по философии?

- Найти первоисточник и проанализировать его.

- Дать себе время на осмысление. Когда эмоции утихнут, а информация усвоится, еще раз взглянуть на проблему.

Это универсальный план для любой ситуации, в которой нужно быть объективным.

Источник