Мозаика

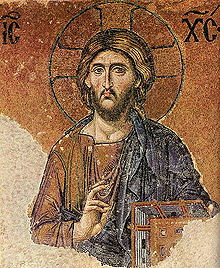

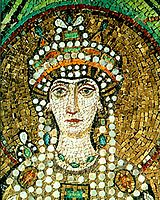

Древнейшие сохранившиеся мозаики — орнаменты из разноцветных глиняных кружков (храмы в Двуречье, 3-е тысячелетие до н. э.), сюжетные изображения из раковин и лазурита (так называемый «Штандарт» из Ура, около 2600 до н. э., Британский музей, Лондон). Античная мозаика развивалась от несложных, выложенных галькой узоров и изображений к изысканным многоцветным или чёрно-белым композициям, выполненным способом прямого набора из кусочков камня и после набора отшлифованным («Дионис на пантере», IV в. до н. э., Музей, Пелла). В византийском искусстве исключительные по силе воздействия мозаики (в церкви Сан-Витале в Равенне, около 547; в церкви Успения в Дафни, вторая половина XI в.) заняли господствующее положение в системе живописного убранства храмов. Наборы из смальт и камней (часто полудрагоценных) не шлифовались, что позволяло добиваться особой глубины и звучности цвета; мерцающая поверхность этих мозаик, их золотые фоны обогащали и зрительно расширяли реальное пространство интерьеров византийских храмов (например, мозаики Софии храма в Константинополе). Высокого расцвета достигло искусство мозаики и в странах, воспринявших и развивавших византийские традиции: в Италии, Грузии (Мозаики Гелатского монастыря, XII в.), Древней Руси (Мозаики XI-XII вв. в Софийском соборе и Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве). В романском искусстве Западной Европы преимущественное распространение получили орнаментальные мозаики С XIII в. мозаики в Европе постепенно вытесняются стенными росписями. В XVI в. в Италии возникает так называемая флорентийская мозаика из шлифованных, вырезанных по шаблону цветных камней, предназначенная для отделки интерьеров и мебели. Распространившиеся с XVII в. чисто смальтовые шлифованные мозаики имитировали масляную живопись. В странах ислама (а также в средневековых Испании и Португалии) с XIII-XIV вв. развивалась орнаментальная, строго подчинённая архитектурным членениям майоликовая мозаика (среди лучших образцов — полихромная, с преобладанием голубых и синих тонов, с изящными растительным и эпиграфическим орнаментами облицовка зданий в Самарканде и Бухаре). В России технику смальтовой мозаики возродил в XVIII в. М. В. Ломоносов, под руководством которого были созданы в этой технике станковые портреты и батальные композиции. В 1864 при петербургской АХ было основано мозаичное отделение, основной задачей которого стало изготовление мозаик для Исаакиевского собора. Мастера «модерна» и национально- романтических течений (испанец А. Гауди, австриец Г. Климт, М. А. Врубель в России и др.) часто обращались к технике майоликовой мозаики. В современной мозаике преобладают композиции, построенные на сочетании броских локальных цветовых пятен (Р. Гуттузо, Ф. Леже, Д. Ривера, Д. Сикейрос, Х. Эрни). Подъём современной мозаики, наметившийся в 30-х гг., был обусловлен возросшим интересом к проблемам синтеза искусств. Среди произведений художников старшего поколения наибольшую известность получили смальтовые мозаики А. А. Дейнеки, П. Д. Корина, флорентийские — Г. И. Опрышко; в 60-80-х гг. яркие образцы мозаики создавали Н. И. Андронов, А. В. Васнецов, В. В. Мельниченко, Д. М. Мерперт, Б. П. Милюков, А. Ф. Рыбачук, Б. А. Тальберг, З. К. Церетели, В. Б. Эльконин и др.

Пол Большого дворца в Константинополе. 5 в. Фрагмент.

Литература: В. Н. Лазарев, История византийской живописи, т. 1-2, М., 1947-48; его же, Древнерусские мозаики и фрески XI-XV вв., М., 1973; А. В. Виннер, Материалы и техника мозаичной живописи, М., 1953; А. П. Чубова, А. П. Иванова, Античная живопись, (М., 1966); В. Е. Лебедева, Советское монументальное искусство шестидесятых годов, М., 1973; С. С. Валериус, Монументальная живопись. Современные проблемы, М., 1979; Demus О., Byzantine mosaic decoration, L, 1947; Rossi F., Mosaics, N. Y., 1970.

разновидность монументальной живописи, древнейшая из живописных техник. Изображение в мозаике выкладывается цветными камешками или кусочками смальты, вдавленными во влажную штукатурку или цемент. Важнейшим достоинством мозаики является её долговечность: краски не выцветают от времени, не боятся солнечного света.

Мозаика с морскими существами. 2–1 вв. до н. э. Помпеи

Уже в 3-м тыс. до н. э. в Междуречье здания украшали мозаическими узорами из кусочков глиняных плиток, раковин и лазурита. Античные мозаичисты использовали морские камешки, которые укладывались по заранее намеченному рисунку. Подобными изображениями украшены полы римских терм, домов в Помпеях и т. д. В раннехристианский период мозаика набиралась из кусочков специального цветного стекла (смальты) и полудрагоценных камней (порфира, халцедона, ляпис-лазури и др.) на золотом фоне. Золотой фон получали, прокладывая тончайшее листовое золото или золотую фольгу между кусочками бесцветной смальты. Таинственное мерцание золотого фона, символизировавшего Божественный свет, создавал особое, мистическое настроение в христианском храме. Мозаики «оживали» в свете попадающих на них солнечных лучей, переливаясь драгоценным сиянием и создавая для верующих зримый образ Рая на земле [мозаики церкви Сан-Витале в Равенне, ок. 547 г.; церкви Успения в Дафни, вторая пол. 11 в.; монастыря Хора в Константинополе (Кахрие-Джами), нач. 14 в.; Софии Киевской, 11 в., и др.]. С 13 в. в Западной Европе мозаика начинает вытесняться фреской. В период Высокого Возрождения в Италии для украшения мебели использовалась т. н. флорентийская мозаика, узор которой составлялся из цветных отшлифованных и вырезанных по шаблону камней. В 18 в. распространилась мозаика из узких продолговатых кусочков смальты, имитировавшая масляную живопись. В мусульманских странах получила распространение мозаика из цветных майоликовых плиток (храмы Бухары и Самарканда).

«Императрица Феодора со свитой». Мозаика. 6 в. Церковь Сан-Витале. Равенна

В России в 18 в. искусство мозаики пытался возродить М. В. Ломоносов, который наладил производство смальты на заводе под Санкт-Петербургом и выполнил большую мозаику «Полтавская битва». В 1864 г. при Петербургской академии художеств было открыто отделение, готовившее мастеров-мозаичистов. Очередное возрождение искусство мозаики пережило в эпоху модерна (мозаичная отделка архитектурных построек А. Гауди, мозаики Г. Климта в Австрии, М. А. Врубеля– в России). В 20 в. в технике мозаики работали многие замечательные мастера: Д. Ривера, Д. Сикейрос, Р. Гуттузо, А. М. Васнецов, А. А. Дейнека, П. Д. Корин, Н. А. Андронов и др.

Источник

Мозаика

Моза́ика (фр. mosaïque , итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение) посвящённое музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

Содержание

История

Древний Восток

История мозаики восходит ко 2 пол. 4 тысячелетия до н. э. — времени, которым датированы постройки дворцов и храмов шумерских городов Месопотамии: Урука, Ура, Эриду.

Мозаика составлялась из обожженных глиняных палочек-конусов длиной 8-10 см и диаметром 1,8 см, которые укладывались на глиняный раствор. Изображение формировалось из торцов этих конусов, которые раскрашивались, обычно красным, черным и белым. Использовались геометрические мотивы: ромб, треугольник, зигзаг.

Ранним примером техники инкрустации или получившей в античности название мозаичной техники opus sectile, впоследствии развившейся в технику флорентийской мозаики можно считать артефакт, условно называемый «Штандартом из Ура» (2600—2400 гг. до н. э.)

К 8 в. до н. э. относят ранние примеры применения техники мозаики из необработанной гальки, составившей один из этапов в развитии мозаичных техник и на своем излете пренебрежительно называвшейся римлянами opus barbaricum. При раскопках открыты орнаментированные галечные полы Алтын-тепе (вост. Анатолия) и дворца в Арслан-таше (Ассирия), однако самым богатым памятником являются галечные мозаики Гордиона (Анатолия). [1]

Античность

Первые античные мозаики из необработанной гальки найдены в Коринфе и датированы кон. 5 в. до н. э. Это контурные изображения людей, животных, мифологических существ, декорированные геометрическим и растительным орнаментом, выполненные обычно белым по черному, стилистически близкие краснофигурной вазописи. Подобные образцы 4 в. до н. э. найдены также в Олинфе, Сикионе, Эретрии. Важный шаг к реалистичности был сделан в мозаиках Пеллы (кон. 4 в. до н. э.)

Расцвет античной мозаики приходится на эпоху эллинизма, когда появляется техника подколки камешков и становится доступным цветное стекло, что позволяло достигать живописной реалистичности изображений и использовать практически неограниченную цветовую гамму. Древнейшим памятником, где была использована техника подколки или тесселирования, считаются мозаики сицилийского города Моргантина (3в. до н. э.).

В Древнем Риме мозаикой выкладывались полы и стены вилл, дворцов и терм. Римская мозаика делалась из маленьких кубиков очень плотного стекла — смальты, однако нередким было использование мелких камешков и гальки.

- Помпеи, «Битва при Иссе» — Мозаика выложена из около полутора миллионов кусочков, собранных в картину по технике, известной как «opus vermiculatum», то есть кусочки собирались один к одному по извилистым линиям.

Ранние христиане и Византия

Высочайшим расцветом мозаического искусства можно считать эпоху Византийской империи. Византийская мозаика становится более утончённой, используется более мелкий модуль камней и деликатная кладка, фон изображений становится по преимуществу золотым.

Средневековая Европа

Рококо

В качестве материала для мозаики стали широко применяться раковины морских моллюсков. Такими мозаиками украшали интерьеры. В Европе в этот период получила распространение мода на мозаики из бисера. Бисер вкладывали по воску на бумагу, картон, пользуясь схемами для вышивки крестом. Подобных работ сохранилось очень мало. В Германии с этим материалом в 1750—1770 гг. работала мануфактура ван Зелова, впоследствии секрет технологии был утерян. Декорировались как плоские детали мебели, например столешницы, так и объёмные предметы: бутыли, фигурки птиц. Большинство изделий этой мануфактура находятся в музеях Германии. Есть один столик производства этой мануфактуры в Музее-заповеднике Архангельское.

Ислам

Мозаика очень широко использовалась в оформлении дворцов правителей Востока. Дворец шекинских ханов является выдающимся произведением средневековой архитектуры Азербайджана. Если не было бы других древних сооружений Азербайджана, то было бы достаточным показать всему миру только Дворец шекинских ханов.

Дворец шекинских ханов, считающийся одним из ценных памятников архитектуры XVIII века Азербайджана был построен в 1762 году Гусейханом. Дворец, в свое время входивший в комплекс дворцовых сооружений и служивший резиденцией шекинских ханов, представляет собой двухэтажное здание. Фасад дворца представляет собой подъемные решетчатые рамы с набором шебеке — разноветными мелкими стеклами. Многоцветный рисунок шебеке красочно дополняет росписи, покрывающие стены дворца.

Во второй половине XVIII века в Шекинском ханстве высокого развития достигло искусство живописи, непосредственно связанной с архитектурой и строительством. Все значительные архитектурные сооружения в городе Шеки были богато украшены стенной росписью, являющейся в то время самым популярным видом живописной техники. Свидетельством тому являются образцы живописи из дворца шекиских ханов, сохранившиеся до наших дней и не утратившего своей художественной выразительности. Стенные росписи посвящались различным темам: сцены охоты на диких зверей, сражений, растительные и геометрические орнаменты, рисунки, созданные по мотивам «Хамсе» (Пятерицы), гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сцены из дворцовой жизни, бытовые зарисовки из крестьянской жизни и т. д. В основном применялись такие цвета, как синий, красный, золотистый, желтый. На плафоне зала во дворце шекинских ханов зашифровано имя талантливого живописца Аббаса Кули. Следует отметить, что стены дворца не раз реставрировались, и поэтому здесь можно встретить росписи, сделанные мастерами, жившими в разное время. Дворец шекинских ханов

Мозаика в России

Древнерусские мозаики

На Руси мозаика появляется с принятием христианства, но не получает распространения из-за дороговизны импортируемого из Константинополя материала (в Византии на вывоз смальты была объявлена государственная монополия).

Мозаика в России Нового времени

Возрождением мозаики в России занимался М. В. Ломоносов. Однако, мозаичное дело Ломоносова не получило продолжения по смерти своего создателя. Искусство мозаики было вновь забыто.

Поэтому, в 1840-е годы, когда стал вопрос о переводе живописных икон для Исаакиевского собора в мозаику, русскому правительству пришлось командировать выпускников Императорской Академии художеств в Рим — учиться у мастеров Студии мозаики Ватикана. С другой стороны, из Рима в Петербург для организации производства смальт были приглашены технологи-стекловары.

В 1851 году русские студенты вернулись на родину, к этому же времени здесь итальянцами уже было организовано для них производство смальты. Этот год считается датой открытия Мозаичной мастерской Императорской Академии художеств.

Хотя мастерская была организована специально для создания мозаик Исаакия, что продлилось 66 лет и так и не было завершено из-за революционных событий, она выполняла и другие заказы: мозаики для иконостаса Собора Спаса на Крови в Петербурге, иконостаса собора Спаса на Водах, орнаментальные мозаики Храма Христа Спасителя в Москве, мозаичные портреты членов царской семьи и частные заказы.

Мастерская практиковала так называемый «прямой способ» набора, который позволял достигать живописной реалистичности изображения, но был чрезвычайно затратен по времени и, соответственно, дорог.

Поэтому, Академия пыталась искать пути решения этого вопроса. Для этого в 1888 г. она командирует своих сотрудников, среди которых был и А. А. Фролов, в Венецию, где Антонио Сальвиати был создан и успешно использовался другой, более экономически выгодный способ мозаичного набора. При нем мозаики выкладывались в зеркальном отображении лицевой стороной на временное основание, на котором уже перевозились на место для них предназначенное, где и укладывались. Этот способ получил название «обратного» или «венецианского».

Поскольку этот опыт Академией принят не был, А. А. Фролов открывает собственную студию, которая, уже при его брате В. А. Фролове, становится самой успешной студией мозаики дореволюционной России, а впоследствии полагает основы советского мозаичного искусства. [2]

Источник

.jpg)