- Моральный выбор — это ответственность (продолжение)

- Свобода — это ответственность

- Моральные знания и практическое поведение личности

- Что значит моральные знания

- Моральные принципы

- Определение моральных принципов

- История термина «мораль»

- Подходы к пониманию морали

- Основные функции морали

- Классификация моральных принципов

- Моральные принципы общения

- Отсутствие моральных принципов

Моральный выбор — это ответственность (продолжение)

Свобода — это ответственность

Есть такая философская притча о дровосеке. Он честно собирал хворост в лесу. Его считали человеком старательным, хорошо платили и хвалили за трудолюбие. Только одно от него скрывали: хворост шёл на костры инквизиции. А сам он никогда не интересовался.

О чём идёт речь? Не просто, конечно, раскрыть смысл философской притчи. По нашему мнению, в ней говорится о том, что человек всегда должен осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия — добрые или злые — и, конечно, нести ответственность за результат. Потому что, даже если мы хорошо трудимся и хорошо зарабатываем, но при этом не задумываемся о смысле своей деятельности, её общественных последствиях, мы можем попасть в положение наивного дровосека, ставшего игрушкой в руках зла и волей-неволей помогающего творить преступления. И ещё: где гарантия, что однажды и сам дровосек, безответственно доверявший своим работодателям, не станет жертвой зла и не попадёт в тот самый костёр? А дрова для костра будет заготавливать другой наивный дровосек.

Короче говоря, на каждом из нас — хотим мы того или не хотим — всегда лежит ответственность за общественные результаты наших поступков. К такому выводу привели нас размышления о притче.

Быть человеком ответственным — это значит правильно понимать свои и чужие проблемы, трудности, стараться предвидеть результаты своих поступков и уметь отвечать за них. Есть разные виды ответственности, но самый главный — ответственность моральная, ответственность перед собственной совестью.

В жизни каждый из нас подобен сказочному богатырю, стоящему перед камнем с надписью: «Направо пойдёшь. Налево. Прямо. » Куда пойти? Думай, решай, выбирай. Ты свободен.

Из материалов X Всемирного русского народного собора. Апрель, 2006 г.:

«Человек обладает свободой, без которой невозможна и сама помощь Божия в исправлении человека. Благодаря своей свободе человек имеет выбор — следовать добру и таким образом возвращать себе достоинство или выбирать зло и таким образом ронять достоинство. Нельзя отрицать, что и в современной гуманистической мысли существует понимание того, что человек постоянно находится перед выбором между плохим и хорошим поступком».

А что такое свобода? В сущности, это и есть возможность действовать по своему усмотрению. Но.

Но если уже сделал выбор — отвечать за свои поступки будешь сам. Потому что свобода и ответственность — как две стороны одной медали: одна невозможна без другой. Свобода без ответственности — это безответственность, это произвол, это вседозволенность, распущенность. Безответственность всегда связана с равнодушием и легкомыслием, с пустой самоуверенностью. Это слепой, бездумный, случайный выбор, который нередко приводит к пагубным последствиям как для окружающих, так и для того, кто совершил безответственный поступок. Не зря в народе говорят: «Дай сердцу волю — заведёт в неволю».

Случай под Рязанью. Легковой автомобиль врезался в пешую колонну курсантов Воздушно- десантного училища, несмотря на предупреждение дежурных с флажками. Убито шесть курсантов, двадцать ранено. Водитель был пьян.

Как связан этот случай со свободой выбора и ответственностью человека? Скажем прямо: свободный человек всегда находится в сложном положении. Готовых ответов на все случаи жизни нет и не будет никогда. Приходится самим решать, как поступить, и самим же нести ответственность за свой выбор. Ну а если человек любит угождать своим капризам и не хочет думать о последствиях или привык, чтобы кто-то решал за него, можно ли считать такого человека свободным?

Моральные знания и практическое поведение личности

Начнём с наивного вопроса: гарантирует ли знание моральных норм, что человек непременно станет их исполнять? Ответ очевиден: конечно, нет. Ибо в отличие от государственных законов за нарушение норм морали официального наказания не предусмотрено. Что же может обеспечить выполнение норм морали?

Простейший на первый взгляд выход — взять и превратить нормы морали в государственные законы. Просто, но неразумно по нескольким причинам. Во-первых, можно ли подогнать под правовые нормы такие понятия, как «сострадание», «честь», «совесть»? А во-вторых, даже если бы это удалось, неужели все, кто будет исполнять такие нормы, станут делать это вполне искренне? Или скорее будут изображать высокоморальных людей, умножая тем самым лицемерие и ложь?

Существует точка зрения, что нарушения моральных норм, да и вообще преступления, являются результатом имущественного неравенства. Сторонники этой позиции утверждают: чтобы восторжествовала мораль, нужно создать такой строй, при котором потребности всех людей будут полностью удовлетворяться. Заодно исчезнут и причины преступлений.

Но как же тогда быть со стремлением некоторых людей к власти и самоутверждению любой ценой, с завистью к таланту, с желанием унижать и мучить других людей? Ведь эти чувства не устранишь, обеспечив материальное благополучие.

Предлагаем твоему вниманию два выбора, две судьбы.

1. Это довольно старая история о некой девице, условно назовём её Мери Л. Была она довольно мерзкая и сама по себе внимания не заслуживает: этакий богатенький поросёночек. Но ситуация поучительная. Мери была дочерью богатейшего человека, миллиардера, газетного короля. И было у неё решительно всё, что можно пожелать. А пожелала она собрать банду, грабить банки и убивать людей. Её поймали, и она получила по заслугам. Нынче о ней почти забыли.

2. Об Альберте Швейцере (1875—1965), немецко-французском философе и враче, вы, вероятно, хорошо знаете. Его помнят и всегда будут помнить во всём мире. Будучи уже очень знаменитым и богатым человеком, он неожиданно бросил налаженную жизнь и уехал из Европы в Центральную Африку, где в маленькой деревушке Ламбарена на свои средства открыл больницу для бедняков и до конца своей жизни лечил их.

А вывод таков. Очевидно, нет никаких законодательных, общественных и других гарантий соблюдения морали. Гарантия только одна — она в каждом конкретном человеке, в его умении поступать морально.

Источник

Что значит моральные знания

Для этого приведем в пример ситуацию на пляже, где вдруг раздается крик о помощи, и человек, отдыхающий в раскладушке, вдруг преображается и переходит из состояния покоя в состояние крайнего напряжения, желая понять и оценить ситуацию для того, чтобы помочь человеку в беде.

Такая реакция – нормальное и естественное ответное моральное действие, которое позволило человеческому роду сохраниться и выжить. Реакция помочь нуждающемуся человеку – это фундаментальный инстинкт, который мы разделяем даже с животными: здоровый дельфин придет на помощь раненому, подталкивая его к берегу и не давая ему утонуть; африканский буйвол мчится на помощь своему товарищу, когда на того напали львы; волки приносят пищу старым и больным и иногда даже усыновляют малышей, брошенных обезьянами. Даже в животном мире существует понятие «животного альтруизма», которое пока не имеет ясных объяснений в науке.

Всем людям свойственна одна вещь – это преображение, которое мы испытываем, слыша крик о помощи, когда мы переходим из состояния отдыха в состояние высшего напряжения внимания, задавая себе вопросы, как мы можем помочь другому. Мы все согласимся, что крик оказывает на нас очень сильное воздействие, гораздо более сильное, чем если бы мы услышали, к примеру, «мяу». И мы вынуждены также согласиться, что причина реакции – не в структуре звука, а в чем-то внутри нас. Этот крик мобилизовал силы, которые дремлют в каждом из нас и могут послужить человеку в беде; в чувстве ответственности, которое находится внутри нас и которое направлено на окружающих людей. Мы мобилизуем наши силы, чтобы понять, кто кричит и как нам действовать. Далее, хоть наши чувства и говорят нам о том, что надо помочь другому, будем ли мы действовать и как? Это зависит от целого ряда предпосылок. По сути, наши действия будут зависеть от нашего воспитания, приобретенных привычек, знаний и навыков, от того, кем мы являемся. Но самый основной наш инстинкт – реакция на попавшего в беду другого человека – это изначальный, базовый, внутренний голос, который лежит в основе моральных законов: моральные законы зарождаются в обществе как следствие попыток людей отреагировать на проблемы, заботу о других, чтобы предотвратить социальные трагедии, защитить слабых от эксплуатации и вообще скоординировать людей в общее дело, чтобы достичь того, чего ни один человек не смог бы достичь в одиночку.

Что касается морального знания, стоит нам подумать об убийстве или краже, особенно если это коснулось нас лично, мы совершенно точно будем знать, что это – неправильно. Это знание присуще всем людям, и оно совершенно достоверно. Это знание, которое исходит изнутри человека (в противоположность знанию, что чашка – голубая, которое исходит от предмета нашего зрения). Моральное знание – это не дело личного мнения или произвольного договора между людьми. Наши моральные суждения и общественные законы заключают реальное знание и основываются на каких-то фундаментальных истинах. К примеру: есть что-то неправильное в том, чтобы причинять вред другому человеку.

Но моральное знание не есть знание элементов в изоляции, но в контексте. Кража – неправильна, но если крадет человек для того, чтобы накормить голодную семью – это несколько меняет нашу оценку. Также если он грабит богача, который построил свое богатство на воровстве у бедных людей, это еще больше повлияет на наше суждение.

Источник

Моральные принципы

О чем эта статья:

9 класс, 11 класс, ЕГЭ/ОГЭ

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

Определение моральных принципов

Моральные принципы — это набор нравственных правил, которые действуют для отдельного человека, группы лиц или общества в целом. Чаще всего усваиваются с детства.

Другими словами, моральные принципы — это такие требования, которым нужно строго следовать во всех жизненных ситуациях.

На формирование моральных принципов сильно влияет воспитание, отношения в семье, религия, окружение, культура. То, что какое-то время назад казалось неприемлемым и предосудительным, может стать нормой и не вызывать порицания. И наоборот: некоторые вещи, которые считались обычными, могут стать абсолютно недопустимыми.

Именно моральные принципы позволяют человеку выбрать верный жизненный путь и влияют на принятие решений в соответствии с его совестью на всем жизненном пути, дают ему общее направление деятельности.

Любой человек проходит несколько стадий нравственного развития на различных этапах своей жизни, и его собственные моральные принципы могут меняться под влиянием внешних факторов.

Моральные принципы — это то, что формируется и может изменяться в течение всей жизни, актуально для конкретно взятого общества и для каждого человека отдельно, без этих принципов невозможно существование гармоничного общества.

История термина «мораль»

Невозможно сказать точно, когда общество впервые задумалось о том, что такое мораль.

Самый ранний источник, который описывает это понятие — притчи Соломона (середина X века до нашей эры). При жизни Гомера социуму были хорошо известны совесть, добродетель, честь, законность.

О вопросах нравственности и морали писал Конфуций (VI–V вв. до нашей эры), который считал милосердие, человеколюбие и добропорядочность важнейшими общечеловеческими ценностями.

Большой вклад в формирование понятия морали внес Цицерон. Он много рассуждал о том, как соотносятся между собой этика, мораль и право. Он стремился показать, что невозможно разделить понятия права и нравственности, поскольку совместно они позволяют избавлять общество от хаоса и создавать порядок. Конечно, Цицерон, который жил в I веке до нашей эры, был далеко не первопроходцем в данной теме. Но именно он ввел определение морали, на которое мы ориентируемся и сегодня.

Пифагор, Сократ и Платон также поднимали вопросы морали и нравственности в современном им обществе, приводили примеры высоконравственного поведения по меркам того времени.

Термин «мораль» берет начало от латинского moralitas, moralis, mores — традиция, народный обычай, поведение, а позднее — нрав, характер, нравы. Древнеримские авторы переводили слово как «соответствие добрым нравам». В XVIII столетии подобное слово использовалось во французском языке и обозначало «равный закону, законный». В русский язык слово «мораль» также пришло через французский (la morale) в XVIII веке.

Готовьтесь к ЕГЭ по обществознанию на курсах от Skysmart — увлекательно и эффективно!

Подходы к пониманию морали

Существует четыре подхода к пониманию морали:

Религиозный. Его приверженцы считали, что источник морали — это абсолют. Человек для обуздания своих страстей вынужден обращаться к Богу за помощью. Вера в него помогает исполнять абсолютные правила поведения.

Эволюционный. В процессе естественного отбора человек обретает и передает по наследству определенную линию поведения. По этой версии мораль происходит из инстинкта общительности людей.

Натуралистический. Первопричина морали — природа. Человеческий разум определяет природные моральные ценности как добро или зло.

Культурологический. Мораль является одним из элементов культуры общества.

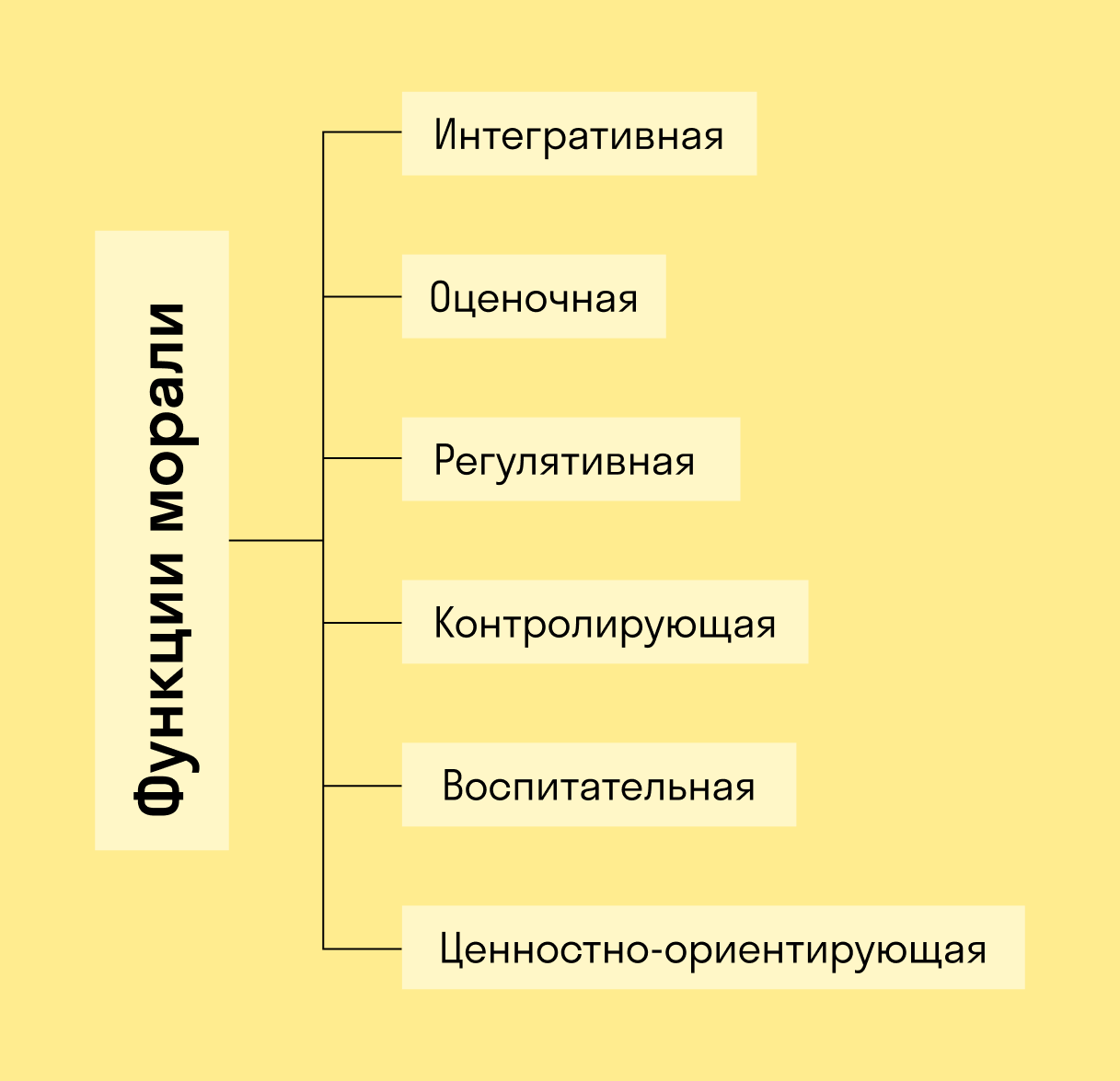

Основные функции морали

Мораль осуществляет такие функции:

Интегративная функция морали — гармонизирует внутреннее состояние человека.

Оценочная функция морали связана со способностью человека определять критерии своих и чужих поступков исходя из понятий добра и зла. Нравственная оценка выражается в похвале, порицании, согласии и т. д.

Регулятивная функция морали — определяет деятельность с учетом потребностей окружающих людей, всего общества. Мораль устанавливает общественные нормы, которые необходимо соблюдать, накладывает санкции и поддерживает правила поведения.

Контролирующая функция морали — проверка соответствия поведения человека нормам, которые установлены в обществе. Контроль самого себя на основе осуждения окружающих или совести.

Воспитательная функция морали — механизм обучения жизни в социуме: как научиться считаться с другими людьми. Мораль учит понимать и принимать их нужды и интересы, формирует личность индивида, его мировоззрение и личные понятия о добре и зле.

Ценностно-ориентирующая функция морали формирует жизненные ценности и моральные цели для каждого человека, закладывает понятие о смысле жизни.

Классификация моральных принципов

Моральные принципы человек осознает как поведение, которое определяет характер взаимоотношений в обществе.

Выделяют такие моральные принципы:

Принцип гуманизма — высшая человеческая ценность, которая выражается в любви к ближнему, защите достоинства, в признании права на счастливое существование и самореализацию.

Принцип альтруизма — нравственная норма, которая призывает оказывать бескорыстную поддержку нуждающимся.

Принцип коллективизма — возможность совместного существования для достижения общей цели. Складывается из сотрудничества, взаимопомощи, демократизма.

Принцип справедливости — равные права и свободы для всех членов общества. Социальные и экономические блага доступны всем без исключения и распределяются в зависимости от количества усилий со стороны каждого человека.

Принцип милосердия — готовность сострадать и помогать тем, кто просит, вне зависимости от социального статуса и внешнего вида.

Принцип миролюбия основан на признании человеческой жизни высшей ценностью. Предполагает уважение к национальным и региональным особенностям, государственному суверенитету. Миролюбие способствует поддержанию общественного порядка, взаимопониманию поколений.

Принцип патриотизма — любовь к Родине, забота о ней, готовность защищать ее от врагов, гордость за государственные достижения, уважение к истории и бережное отношение к национальному достоянию.

Принцип толерантности означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Другими словами, принятие многообразия культур без желания их подавить или исправить.

Моральные принципы общения

Нравственные нормы и принципы в контексте общения:

самоуважение и проявление уважения к собеседникам;

приоритетность чужих или общественных интересов над личными;

осознанное уклонение от применения жизненных благ ради достижения поставленной цели;

развязывание сложных общественных проблем и работа в экстремальных условиях ради высших целей или идеалов;

ответственность и безвозмездная забота о нуждающихся;

выстраивание отношений с членами общества на основе доброты и благожелательности;

признание неприкосновенности личного достоинства каждого человека;

вежливость и уважение к собеседнику, использование общепринятых этических норм;

общение — процесс двусторонний, а не монологический, каждый участник вносит в него вклад;

равенство сторон, участвующих в общении, вне зависимости от пола, возраста, социального положения;

искренность в выражении чувств, правдивость передаваемой информации;

понятность и доступность для всех участников общения;

последовательность и правильная очередность элементов общения, например, вопрос-ответ, побуждение к ответной реплике.

Отсутствие моральных принципов

Полное отсутствие моральных принципов невозможно — у человека в любом случае есть какое-то представление о том, что можно и что нельзя делать. Эти представления могут значительно отличаться от общепринятых в конкретном обществе, тогда такого человека могут назвать аморальным. Если человек перестает развивать свою личность, прекращает ставить перед собой цели и ориентиры, то он начинает деградировать. Вместе с этим начинается регресс сформированных моральных норм и правил.

Источник