Химическая энциклопедия

МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ

МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ (от позднелат. modificatio-изменение) биогенная, происходит после завершения трансляции матричной рибонуклеиновой к-ты, или мРНК, (синтез белка на мРНК-матрице) или до ее завершения. В первом случае М. б. наз. п о с т т р а н с л я ц и о н н о й, во втором -к o т р а н c л я ц и о н н о й. Осуществляется благодаря р-циям разл. функц. групп аминокислотных остатков, а также пептидных связей и обусловливает конечную форму белковой молекулы, ее физиол. активность, стабильность, перемещения внутри клетки.

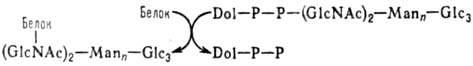

Внеклеточные (секретируемые) белки, а также мн. белки цитоплазматич. мембраны и разл. внутриклеточных ком-партментов (обособленных участков клетки) подвергаются гликозилированию, в результате к-рого образуются глико-протеины. Наиб. сложно организованы маннозосодержащие цепи, присоединенные к полипептидам N-гликозидной связью. Начальная стадия формирования таких цепей протекает котрансляционно по схеме:

Dol-долихол (полипренол), DolЧРЧР-долихолпирофосфат, Glc-глюкоза, GlсNАс-N-ацетил-D-глюкозамин, Маn-манноза

Послед. стадии осуществляются посттрансляционно с участием неск. ферментов, локализованных в разных субклеточных компартментах. Так, для G-белка вируса везикулярного стоматита, гликозидные цепи к-рого построены из 15 углеводных остатков, установлена такая последовательность событий. Сначала в эндоплазматич. ретикулуме происходит в две стадии отделение терминальных остатков глюкозы с участием двух разных глюкозидаз. Затем ман-нозидазы (I и II) удаляют 6 остатков маннозы, а N-ацетил-D-глюкозаминтрансфераза осуществляет присоединение трех остатков GlcNAc к остаткам маннозы гликопротеина. Наконец, в комплексе Гольджи с этими остатками связываются с участием соответствующих трансфераз остатки фукозы, галактозы и сиаловой к-ты. Моносахаридные остатки могут подвергаться фосфорилированию, сульфированию и др. модификациям.

Гликозилированию секретируемых белков предшествует протеолитич. процессинг — отделение от N-конца поли-пептидной цепи «сигнальной» последовательности аминокислот. В эукариотич. клетках (клетки всех организмов, за исключением бактерий и синезеленых водорослей) этот процесс осуществляется контрансляционно, в прокариотич. клетках (клетки бактерий и синезеленых водорослей) он может протекать посттрансляционно. Наиб. распространенные сигнальные последовательности включают 23 аминокислотных остатка. Характерные особенности этих последовательностей -наличие на конце короткого положительно заряженного участка, за к-рым следует гидрофобный участок, содержащий от 7 до 14 аминокислотных остатков. Сигнальные последовательности завершаются консервативным по длине (5-7 остатков) гидрофильным участком, на С-конце к-рого чаще всего находятся остатки аланина, глицина, серина, треонина, цистeина или глутамина.

Почти все функцион. классы внеклеточных белков (ферменты, гормоны, иммуноглобулины и др.) содержат ди-сульфидные связи. Они образуются из групп SH цистенна в ходе многостадийного процесса с участием фермента ди-сульфидизомеразы. На его ранних стадиях появляется значит. кол-во «неправильных» дисульфидных мостиков, к-рые ликвидируются в результате тиол-дисульфидного обмена, в к-ром, по-видимому, участвует цистамин (H 2 NCH 2 CH 2 S) 2 . Предполагают, что такой «перебор» связей происходит до тех пор, пока не возникает наиб. стабильная третичная структура, в к-рой дисульфидные мостики «захоронены» и вследствие этого недоступны реагентам.

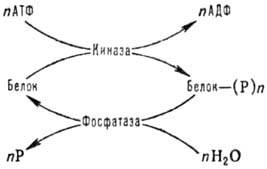

К наиб. распространенным модификациям внутриклеточных белков относятся фосфорилированис и дефосфорилиро-вание по группе ОН остатков серина, тирозина и треонина, к-рые осуществляются с участием ферментов протеинкиназ и фосфатаз по схеме:

АТФ — аденозинтрифосфат, АДФ — аденозиндифосфат, Р -фосфорная к-та или ее остаток

Фосфорилирование сопровождается активацией или инактивацией ферментов, напр. гликозилтрансфераз, а также изменением физ.-хим. св-в неферментных белков. Обратимое фосфорилирование белков контролирует, напр., такие важные процессы, как транскрипция и трансляция, метаболизм липидов, глюконеогенез, мышечное сокращение.

Белки митохондрий и хлоропластов, кодируемые ядерными ДНК, имеют на N-конце избыточные аминокислотные последовательности, к-рые избирательно направляют полипептидные цепи в определенные компартменты органелл, после чего отщепляются в результате протеолиза с участием специфич. эндопептидаз. Избыточные последовательности предшественников митохондриальных белков существенно различаются по кол-ву аминокислотных остатков; их может быть от 22 до 80. Короткие последовательности характеризуются высоким (20-25%) содержанием положительно заряженных аминокислотных остатков, равномерно расположенных по полипептидной цепи. Длинные последовательности включают дополнительно участок, состоящий из гидрофобных аминокислот, к-рый «заякоревает» предшественник в липидном бислое митохондриальных мембран.

Известны предшественники для ряда гормонов (напр., для гастрина, глюкагона и инсулина), к-рые переходят в активную форму посредством расщепления полипептидной цепи в участках, содержащих два последовательно расположенных остатка основных аминокислот (аргинин и лизин). Расщепление осуществляется с участием специфич. эндопептидазы, действующей в ансамбле со вторым ферментом, имеющим карбоксипептидазную активность. Последний удаляет остатки концевых основных аминокислот, завершая превращ. пептида в активный гормон. К белкам, подвергающимся протеолитич. активации, относятся также протеиназы (пепсин, трипсин, химотрипсин), альбумины, проколлаген, белки системы свертывания крови и др. В нек-рых случаях неактивные формы ферментов (зимогены) необходимы для временной «консервации» ферментов. Так, зимогены трипсина и химотрипсина (соотв. трипсиноген и химотрипсиноген) синтезируются в поджелудочной железе, секретируются в тонкий кишечник и только там под действием специфич. ферментов превращ. в активную форму.

Широкий круг белков (гистоны, миозин, актин, рибо-сомальные белки и др.) метилируются посттрансляционно по остаткам лизина, аргинина и гистидина (N-метилирова-ние), а также по остаткам глутаминовой и аспарагиновой к-т (О-метилирование). В качестве метилирующего агента обычно выступает S-аденозилметионин.

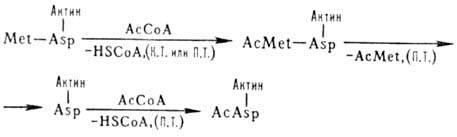

В нек-рых эукариотич. клетках более половины р-римых белков ацетилированы по N-концу. Этот процесс может осуществляться ко- и посттрансляционно (на схеме обозначено соотв. К. Т. и П. Т.), напр.:

HSCoA-кофермент А, АсСоА — ацетилкофермент A, Met-метионин, Asp — аспарагиновая к-та

Для пептидов, содержащих от 3 до 64 аминокислотных остатков и секретируемых в разл. органы(гастрин, секретин, холецистокинин и др.), обнаружено посттрансляц. амидиро-вание остатка С-концевой аминокислоты (за исключением концевых остатков аргинина и аспарагина).

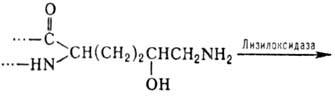

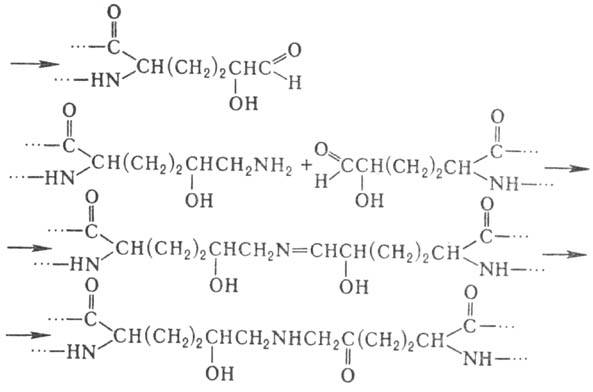

Нек-рые типы модификаций характерны для отдельных белков или небольших групп белков. В частности, в коллагене и неск. др. белках со сходными аминокислотными последовательностями обнаружены 4- и 3-гидроксипролин, а также 5-гидроксилизин. Гидроксилирование остатков про-лина и лизина протекает котрансляционно и имеет важное значение для формирования уникальной структуры коллагена. Гидроксилизин участвует в образовании ковалент-ных сшивок между полипептидными цепями коллагена по схеме:

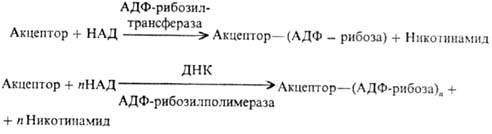

Ядерные белки (гистоны, негистоновые белки) подвергаются аденозиндифосфатрибозилированию и полиаденозин-дифосфатрибозилированию, в ходе к-рого аденозиндифос-фатрибозильные остатки переносятся от кофермента ни-котинамидадениндинуклеотида (НАД) к акцепторным белкам:

Эти две р-ции различны во мн. аспектах. В частности, полиаденозиндифосфатрибозилирование протекает в при-сут. ДНК. Большинство аденозиндифосфатрибозильных групп присоединяется к белкам посредством эфирной связи, образованной группой ОН в положении 5′ остатка рибозы и группой СООН С-концевой аминокислоты или глутаминовой к-ты, находящейся внутри полипептидной цепи.

Большое значение имеет карбоксилирование остатков глутаминовой к-ты с образованием g-карбоксиглутаминовой к-ты в предшественнике протромбина. Эта р-ция катализируется витамин К-зависимой карбоксилазой, локализованной в мембранах эндоплазматич. ретикулума. Аналогичная р-ция протекает при созревании нек-рых др. факторов свертывания крови.

Источник

МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ

(от позднелат. modificatio-изменение) биогенная, происходит после завершения трансляции матричной рибонуклеиновой к-ты, или мРНК, (синтез белка на мРНК-матрице) или до ее завершения. В первом случае М. б. наз. п о с т т р а н с л я ц и о н н о й, во втором -к o т р а н c л я ц и о н н о й. Осуществляется благодаря р-циям разл. функц. групп аминокислотных остатков, а также пептидных связей и обусловливает конечную форму белковой молекулы, ее физиол. активность, стабильность, перемещения внутри клетки.

Внеклеточные (секретируемые) белки, а также мн. белки цитоплазматич. мембраны и разл. внутриклеточных ком-партментов (обособленных участков клетки) подвергаются гликозилированию, в результате к-рого образуются глико-протеины. Наиб. сложно организованы маннозосодержащие цепи, присоединенные к полипептидам N-гликозидной связью. Начальная стадия формирования таких цепей протекает котрансляционно по схеме:

Dol-долихол (полипренол), DolЧРЧР-долихолпирофосфат, Glc-глюкоза, GlсNАс-N-ацетил-D-глюкозамин, Маn-манноза

Послед. стадии осуществляются посттрансляционно с участием неск. ферментов, локализованных в разных субклеточных компартментах. Так, для G-белка вируса везикулярного стоматита, гликозидные цепи к-рого построены из 15 углеводных остатков, установлена такая последовательность событий. Сначала в эндоплазматич. ретикулуме происходит в две стадии отделение терминальных остатков глюкозы с участием двух разных глюкозидаз. Затем ман-нозидазы (I и II) удаляют 6 остатков маннозы, а N-ацетил-D-глюкозаминтрансфераза осуществляет присоединение трех остатков GlcNAc к остаткам маннозы гликопротеина. Наконец, в комплексе Гольджи с этими остатками связываются с участием соответствующих трансфераз остатки фукозы, галактозы и сиаловой к-ты. Моносахаридные остатки могут подвергаться фосфорилированию, сульфированию и др. модификациям.

Гликозилированию секретируемых белков предшествует протеолитич. процессинг — отделение от N-конца поли-пептидной цепи «сигнальной» последовательности аминокислот. В эукариотич. клетках (клетки всех организмов, за исключением бактерий и синезеленых водорослей) этот процесс осуществляется контрансляционно, в прокариотич. клетках (клетки бактерий и синезеленых водорослей) он может протекать посттрансляционно. Наиб. распространенные сигнальные последовательности включают 23 аминокислотных остатка. Характерные особенности этих последовательностей -наличие на конце короткого положительно заряженного участка, за к-рым следует гидрофобный участок, содержащий от 7 до 14 аминокислотных остатков. Сигнальные последовательности завершаются консервативным по длине (5-7 остатков) гидрофильным участком, на С-конце к-рого чаще всего находятся остатки аланина, глицина, серина, треонина, цистeина или глутамина.

Почти все функцион. классы внеклеточных белков (ферменты, гормоны, иммуноглобулины и др.) содержат ди-сульфидные связи. Они образуются из групп SH цистенна в ходе многостадийного процесса с участием фермента ди-сульфидизомеразы. На его ранних стадиях появляется значит. кол-во «неправильных» дисульфидных мостиков, к-рые ликвидируются в результате тиол-дисульфидного обмена, в к-ром, по-видимому, участвует цистамин (H 2 NCH 2 CH 2 S) 2 . Предполагают, что такой «перебор» связей происходит до тех пор, пока не возникает наиб. стабильная третичная структура, в к-рой дисульфидные мостики «захоронены» и вследствие этого недоступны реагентам.

К наиб. распространенным модификациям внутриклеточных белков относятся фосфорилированис и дефосфорилиро-вание по группе ОН остатков серина, тирозина и треонина, к-рые осуществляются с участием ферментов протеинкиназ и фосфатаз по схеме:

АТФ — аденозинтрифосфат, АДФ — аденозиндифосфат, Р -фосфорная к-та или ее остаток

Фосфорилирование сопровождается активацией или инактивацией ферментов, напр. гликозилтрансфераз, а также изменением физ.-хим. св-в неферментных белков. Обратимое фосфорилирование белков контролирует, напр., такие важные процессы, как транскрипция и трансляция, метаболизм липидов, глюконеогенез, мышечное сокращение.

Белки митохондрий и хлоропластов, кодируемые ядерными ДНК, имеют на N-конце избыточные аминокислотные последовательности, к-рые избирательно направляют полипептидные цепи в определенные компартменты органелл, после чего отщепляются в результате протеолиза с участием специфич. эндопептидаз. Избыточные последовательности предшественников митохондриальных белков существенно различаются по кол-ву аминокислотных остатков; их может быть от 22 до 80. Короткие последовательности характеризуются высоким (20-25%) содержанием положительно заряженных аминокислотных остатков, равномерно расположенных по полипептидной цепи. Длинные последовательности включают дополнительно участок, состоящий из гидрофобных аминокислот, к-рый «заякоревает» предшественник в липидном бислое митохондриальных мембран.

Известны предшественники для ряда гормонов (напр., для гастрина, глюкагона и инсулина), к-рые переходят в активную форму посредством расщепления полипептидной цепи в участках, содержащих два последовательно расположенных остатка основных аминокислот (аргинин и лизин). Расщепление осуществляется с участием специфич. эндопептидазы, действующей в ансамбле со вторым ферментом, имеющим карбоксипептидазную активность. Последний удаляет остатки концевых основных аминокислот, завершая превращ. пептида в активный гормон. К белкам, подвергающимся протеолитич. активации, относятся также протеиназы (пепсин, трипсин, химотрипсин), альбумины, проколлаген, белки системы свертывания крови и др. В нек-рых случаях неактивные формы ферментов (зимогены) необходимы для временной «консервации» ферментов. Так, зимогены трипсина и химотрипсина (соотв. трипсиноген и химотрипсиноген) синтезируются в поджелудочной железе, секретируются в тонкий кишечник и только там под действием специфич. ферментов превращ. в активную форму.

Широкий круг белков (гистоны, миозин, актин, рибо-сомальные белки и др.) метилируются посттрансляционно по остаткам лизина, аргинина и гистидина (N-метилирова-ние), а также по остаткам глутаминовой и аспарагиновой к-т (О-метилирование). В качестве метилирующего агента обычно выступает S-аденозилметионин.

В нек-рых эукариотич. клетках более половины р-римых белков ацетилированы по N-концу. Этот процесс может осуществляться ко- и посттрансляционно (на схеме обозначено соотв. К. Т. и П. Т.), напр.:

HSCoA-кофермент А, АсСоА — ацетилкофермент A, Met-метионин, Asp — аспарагиновая к-та

Для пептидов, содержащих от 3 до 64 аминокислотных остатков и секретируемых в разл. органы(гастрин, секретин, холецистокинин и др.), обнаружено посттрансляц. амидиро-вание остатка С-концевой аминокислоты (за исключением концевых остатков аргинина и аспарагина).

Нек-рые типы модификаций характерны для отдельных белков или небольших групп белков. В частности, в коллагене и неск. др. белках со сходными аминокислотными последовательностями обнаружены 4- и 3-гидроксипролин, а также 5-гидроксилизин. Гидроксилирование остатков про-лина и лизина протекает котрансляционно и имеет важное значение для формирования уникальной структуры коллагена. Гидроксилизин участвует в образовании ковалент-ных сшивок между полипептидными цепями коллагена по схеме:

Ядерные белки (гистоны, негистоновые белки) подвергаются аденозиндифосфатрибозилированию и полиаденозин-дифосфатрибозилированию, в ходе к-рого аденозиндифос-фатрибозильные остатки переносятся от кофермента ни-котинамидадениндинуклеотида (НАД) к акцепторным белкам:

Эти две р-ции различны во мн. аспектах. В частности, полиаденозиндифосфатрибозилирование протекает в при-сут. ДНК. Большинство аденозиндифосфатрибозильных групп присоединяется к белкам посредством эфирной связи, образованной группой ОН в положении 5′ остатка рибозы и группой СООН С-концевой аминокислоты или глутаминовой к-ты, находящейся внутри полипептидной цепи.

Большое значение имеет карбоксилирование остатков глутаминовой к-ты с образованием g-карбоксиглутаминовой к-ты в предшественнике протромбина. Эта р-ция катализируется витамин К-зависимой карбоксилазой, локализованной в мембранах эндоплазматич. ретикулума. Аналогичная р-ция протекает при созревании нек-рых др. факторов свертывания крови.

Лит.: Основы биохимии, пер. с англ., т. 1, М., 1981, с. 277-80; Общая органическая химия, пер. с англ., т. 10, М., 1986, с. 543-70; The enzymology of post-translational modification of proteins, v. 1, L.-N. Y., 1980; The biochemistry of glycpproteins and proteoglycans, N. Y.-L., 1980; Cell biology. A comprehensive treatise, v. 4-Translation and the behavior of proteins, N. Y., 1980; Methods in enzymology, v. 106, N.Y., 1984; Hurt E.G., Loon A.P.G.M. van, «Trends in Biochem. Sci.», 1986, v. 11, № 5. n. 204-07. В. Н. Лузиков.

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . Под ред. И. Л. Кнунянца . 1988 .

Источник