Измерение малых сопротивлений.

Диапазон измеряемых на практике сопротивлений условно делят на три части: малые сопротивления (менее 10 Ом), средние — (от 10 Ом до 1 МОм) и большие — (более 1 МОм). Эти границы достаточно приблизительны и могут различаться для различных приборов. Наиболее распространенные аналоговые и цифровые тестеры и мультиметры предназначены, в основном, для измерения средних сопротивлений. Однако необходимость измерения малых сопротивлений (менее 10 Ом, а иногда и менее 1 Ом) возникает достаточно часто, например, при проверке обмоток трансформаторов, контактов реле, шунтов и пр.

Измерение сопротивлений основано на преобразовании их величины в ток или напряжение, поэтому при малом сопротивлении получается небольшое падение напряжения либо ток мало отличается от режима короткого замыкания. Если увеличить измерительный ток, на измеряемом резисторе может рассеиваться недопустимо большая мощность, в результате чего «сгорит» резистор или измерительная головка. Кроме того, за счет нагрева резистора меняется его сопротивление, что приводит к дополнительной погрешности измерения (температурная погрешность).

При малой величине измеряемое сопротивление Rx может оказаться соизмеримым с собственным сопротивлением соединительных проводов Rпp и переходным сопротивлением контактов Rк. Значение Rпp зависит от материала провода, его длины и сечения, значение Rк — от площади соприкасающихся частей, их чистоты и силы сжатия. Таким образом, числовые значения Rпp и Rк зависят от многих причин, и определить их заранее трудно.

Для исключения влияния этих сопротивлений на результат измерений применяется 4-проводная схема подключения . В обычной 2-проводной схеме ( рис.1 а ) фактически измеряется напряжение на клеммах 1 и 2 омметра, равное сумме падений напряжений на измеряемом Rx и на Rпp при протекании в цепи тестового тока Iт. В 4-проводной схем ( рис.1б ) токовые и потенциальные цепи разделены.

Измеряемое Rx включается в цепь с тестовым током Iт (к токовым клеммам омметра 2 и 3), а сам измеритель (вольтметр PV) подключается отдельными проводами от потенциальных клемм 1 и 4 непосредственно к Rx. За счет большого входного сопротивления вольтметра, Rпp и Rк в этой цепи не оказывают влияния. Иногда при подключении щупов к контролируемой цепи необходимо учитывать возможность появления термо- ЭДС, которая образуется в местах соединения двух разнородных проводников. Она зависит от материала проводников и температуры места их соединения. В ряде случаев термо-ЭДС может достигать сотен микровольт. Чтобы термо-ЭДС не влияла на измерения, температуры щупов и мест их подключений выравниваются, либо измерения проводятся при прямом и обратном направлениях тока через Rx, и результаты усредняются.

Наиболее просто измерить малое сопротивление в радиолюбительских условиях косвенным методом ( рис.2 ).

По показаниям вольтметра PV1 и амперметра РА1 искомое Rx рассчитывается в соответствии с законом Ома:

Rx= Ux/Iт.

Таким образом удобно контролировать переходное сопротивление контактов реле, особенно взятых со старой радиоаппаратуры. Понадобится регулируемый источник постоянного напряжения U, способный выдать необходимый ток, и резистор мощностью не менее 5Вт ( рис.3 ).

Контакты реле К1.1 включаются в измерительную цепь. Если изменением U установить тестовый ток Iт = 1 А (для сильноточных реле), измерения упростятся. Вольтметром (мультиметром) определяется падение напряжения на контактах, и оно численно равно их сопротивлению. Например, при Uк = 25мВ — Rк = 25мОм (миллиОм). Аналогичным образом можно измерить активное сопротивление катушки дросселя или трансформатора, подобрав соответствующий тестовый ток.

Другим простейшим методом является метод отношений . Здесь сравниваются показания вольтметра, который поочередно подключается к образцовому (Rо) и измеряемому (Rх) резисторам ( рис.4 ).

В этом случае необходим только один измерительный прибор (вольтметр), а искомое Rx рассчитывается по формуле: Rx=Ro·Ux/Uo. Погрешность в этом случае определяется погрешностями вольтметра и Ro. С увеличением Iт точность измерений возрастает, но увеличивается рассеиваемая на Rо и на Rx мощность.

Одним из самых точных методов измерения является мостовой метод .

Наиболее простая «четырехплечная» мостовая схема ( рис.5 ) состоит из четырех резисторов R1. R4 и имеет две диагонали. В одну диагональ включают источник питания моста (U), а в другую — измеритель (И).

Мост может питается постоянным или переменным напряжением. Мостовые схемы обладают одним важным свойством: при определенном соотношении плеч моста напряжение и ток в диагонали измерителя полностью отсутствуют при любом питании. Такое состояние моста называют балансом, и оно обеспечивается при выполнении условия баланса: R1·R3 = R2·R4.

На этом свойстве основано измерение методом уравновешенного (балансного) моста .

В одно из плеч моста ( рис.6 ) включают неизвестное Rx, а в другое — потенциометр Ro, движок которого имеет шкалу, проградуированную в значениях сопротивления. Регулировкой Ro добиваются баланса моста (нулевых показаний измерителя), и со шкалы Ro считывают результат.

Тогда:

Rx=Ro·R2/R1.

Ступенчатым изменением R2/R1 обеспечивается переключение диапазона измерений в 10,100. раз. Погрешность определяется погрешностью градуировки Ro, погрешностями R1 и R2, а также точностью установки баланса моста. Для повышения чувствительности моста необходим более чувствительный измеритель, однако при большом разбалансе через него протекает значительный ток, и для его ограничения последовательно с измерителем включается дополнительный резистор или используется специальная схема защиты. Чувствительность моста также повышается при увеличении питания U, но при этом увеличивается ток через плечи моста, и на них рассеивается большая мощность.

При измерении малых сопротивлений часто используются мосты переменного тока. Это позволяет применить высокочувствительный селективный усилитель, обеспечивающий чувствительность менее 1мкВ и защиту от помех. В результате можно очень точно сбалансировать мост. Кроме того, исключается влияние термо-ЭДС контактов.

Для измерения можно изготовить специальную приставку, подключаемую к имеющемуся мультиметру.

Взглянув на панель, можно сказать, «самого массового» из мультиметров «М830», увидим, что минимальный предел измерения сопротивлений — 200 Ом (с разрешающей способностью 0,1 Ом). Любой цифровой прибор имеет погрешность ±1 МЗР (младший значащий разряд). Получается, что производить измерения точнее, чем ±0,1 Ом, мультиметр не способен. К тому же, сопротивление щупов (Rщ) и внутренних цепей (Rвц) мультиметра сопоставимо с измеряемым Rx, а то и превышает его. Обычно эта величина, определенная при замкнутых накоротко щупах мультиметра, вычитается из полученного результата. Точность измерения этого сопротивления также ±0,1 Ом. Суммарная погрешность двух измерений окажется больше.

При изготовлении приставки можно воспользоваться преобразователем «сопротивление — напряжение». Неплохо сразу предусмотреть в схеме коррекцию результата, автоматически вычитая из него значение Rщ. Структурная схема приставки показана на рис.7 .

Источник тока I1 создает стабильный ток I, протекающий через измеряемый Rх. Резистор Rпр представляет собой эквивалентное Rщ и соединительных цепей.

Падение напряжения на измерительной цепи U1 можно определить как:

U1 = I(Rx+Rпр). (1)

Согласно второму закону Кирхгофа, распишем формулу (1) в виде:

U1 = Uх+Uпр. (2)

Понятно, что Uпр = const. Ведь Uпр = I·Rпр, а Rпр для данной измерительной системы — величина постоянная. Следовательно, если мы вычтем из U1 некоторое U2 = Uпр, результирующее напряжение будет численно равным измеряемому сопротивлению. Для этой цели вполне подходит схема дифференциального усилителя, который реализован на ОУ DA1 и резисторах R1. R4. В случае, когда R1 = R2,R3 = R4, справедливо выражение:

Uвых = R4·(U2-U1)/R3. (3)

Отношение K = R4/R1 — коэффициент усиления DA1, поэтому запишем:

Uвых = K[Uпр — (Uх+Uпр)] = K(Uпр — Uх — Uпр) = -KUх. (4)

Если выполнить источник ЭДС Е1 регулируемым, то компенсация Rщ ничем не будет отличаться от установки «на ноль» старых стрелочных омметров (речь идет, конечно же, о внешней стороне процесса).

Схема приставки к мультиметру показана на рис.8 .

На микросхеме DA1 собран источник тока. Резистор R5 позволяет в некоторых пределах регулировать ток источника, a R4 ограничивает максимальный ток (в крайнем левом положении движка R5) на уровне 200мА. Падение напряжения на Rx и щупах подается на один из входов дифференциального усилителя на ОУ DA2. Его коэффициент усиления определяется отношением сопротивлений R9 и R6 и равен 10. Это позволило получить коэффициент преобразования 1 Ом — 1В, т.е. одному вольту на индикаторе мультиметра соответствует 1 Ом измеряемого сопротивления. Приставка позволяет измерять начиная с 10 мОм до 1. 2 Ом с точностью, достаточной для радиолюбительской практики.

На второй вход дифференциального усилителя подается образцовое напряжение с движка потенциометра R3. Стабильность этого напряжения обеспечивает параметрический стабилизатор R1-VD1. К выходу ОУ подключается цифровой мультиметр. Следует отметить, что попытка использовать здесь стрелочную головку обернется ее выходом из строя, т.к. при отсутствии Rx напряжение на выходе ОУ близко к «-Uп». Это на порядок больше, чем в режиме измерений. Для цифровых мультиметров такой перепад никакой опасности не представляет. Микросхема DA1 может быть любого типа на 5, 6 или 9 В.

Величину R4 и R5, возможно, придется пересчитать с учетом следующей формулы:

Uвых=Uст/(R4+R5),

где Uст — напряжение стабилизации DA1.

Операционный усилитель может быть любым, кроме очень старых (К140УД1 и т.п.).

Резистор R3 следует взять многооборотным, например, от блоков СВП телевизоров УСЦТ.

К остальным элементам особых требований нет.

Налаживание устройства следует производить в собранном виде, с теми щупами, с которыми будут производиться измерения. Вначале следует включить вместо Rx миллиамперметр и, вращая движок R5, установить ток через него равным 100мА. Затем, замкнув между собой щупы, вращением R3 добиться нулевых показаний милливольтметра. Если это сделать не удается, необходимо увеличить напряжение на R3, уменьшив величину R2. Если настройка слишком «остра», нужно, наоборот, увеличить R2.

Теперь, подключив к щупам резистор известного сопротивления (можно соединить параллельно несколько низкоомных резисторов), резистором R5 производится окончательная калибровка прибора, после чего его движок желательно законтрить краской.

Другой вариант приставки к мультиметру представлен на рис.9.

Измеряемое Rx подключается к клеммам Х1 и Х2, которые, для уменьшения погрешности, должны быть в виде винтовых зажимов и рассчитаны на амперные токи.

На Rx через ключ на транзисторе VT1 подаются импульсы тока, формируемые мультивибратором на таймере DA1. Амплитуда импульсов — 1 А, длительность — 100 мкс, частота следования — 100 Гц.

В результате, на Rx возникает падение напряжения из расчета 1В на 1 Ом. Микросхема DA2 выполняет роль пикового детектора. Точность измерений зависит от точности установки нуля (порядка 1% для сопротивлений менее 5 Ом). Разрешение при использовании цифрового милливольтметра с разрядностью 3,5 составляет 0,0001 Ом.

Подстроечный R5 выполнен в виде отрезка луженой (или нихромовой) проволоки длиной около 60 мм. Провод от вывода 3 DA2.2 подключен к зажиму, который перемещается по проволоке.

Для калибровки схемы замыкают клеммы Х1 и Х2 массивной перемычкой и нажимают кнопку S1 «Тест». Перемещая зажим (изменяя R5), добиваются минимального значения выходного напряжения, например, 1мВ. При измерениях его необходимо вычитать из полученных отсчетов. Затем к клеммам подсоединяются параллельно два прецизионных резистора по 10 Ом (1%) и подстройкой потенциометра R3 устанавливается требуемый выходной сигнал (5 В).

Третий вариант приставки к мультиметру приведен на рис.10.

По сути, это — компаратор, который увеличивает значение измеряемого Rx.

Устройство содержит два операционных усилителя. DA1.1, включенный повторителем, вырабатывает опорное напряжение, которое сравнивается с выходным на DA1.2. На неинвертирующий вход DA1.1 подается смещение, равное половине питания. Следовательно, его выходное напряжение имеет то же значение.

Светодиоды VD1 и VD2 индицируют разность выходных напряжений DA1.1 и DA1.2. При измерениях эта разность приводится к минимуму. Когда выходное напряжение DA1 2 равно половине питающего, это означает, что напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах равны, т.е. мост R6-R7-Rx-R8 сбалансирован.

Баланс устанавливают с помощью потенциометра R8, контролируя процесс по светодиодам VD1 и VD2. Движок R8 вращают до тех пор, пока оба светодиода не погаснут или не будут попеременно включаться при «покачивании» движка резистора в обе стороны возле некоторого порогового значения. В этом случае величина Rx «преобразована» в сопротивление R8, которое теперь нужно измерить обычным омметром РА1 (мультиметром).

При измерениях очень малых Rx сопротивления соединительных проводников, подключенных к Rx, должны быть исключены из окончательного отсчета. Их величина находится путем закорачивания соединительных проводов и установкой R8 в положение, соответствующее порогу компаратора. Измерение R8 омметром даст поправочную величину, которую нужно вычитать при измерении Rx.

При изготовлении приставки R1, R2, R6, R7 нужно взять с допуском ±1% или выбрать из партии с помощью омметра. Чтобы использовать прибор для измерения более 10 или 100 Ом, надо изменить номинал резистора R6 соответственно на 10 или 100 Ом. Для этого можно использовать переключатель и получить многопредельный прибор. Если такой прибор с переключателем используется для измерения менее 10 Ом, необходимо установить на его передней панели винтовые зажимы для подключения R6, поскольку Rк контактов обычного переключателя непостоянно и имеет величину одного порядка с R6.

Источник

На что влияют минимальное сопротивление акустики и выходное сопротивление усилителя?

Доброго времени суток всем.

Будьте любезны, ответьте на пару вопросов:

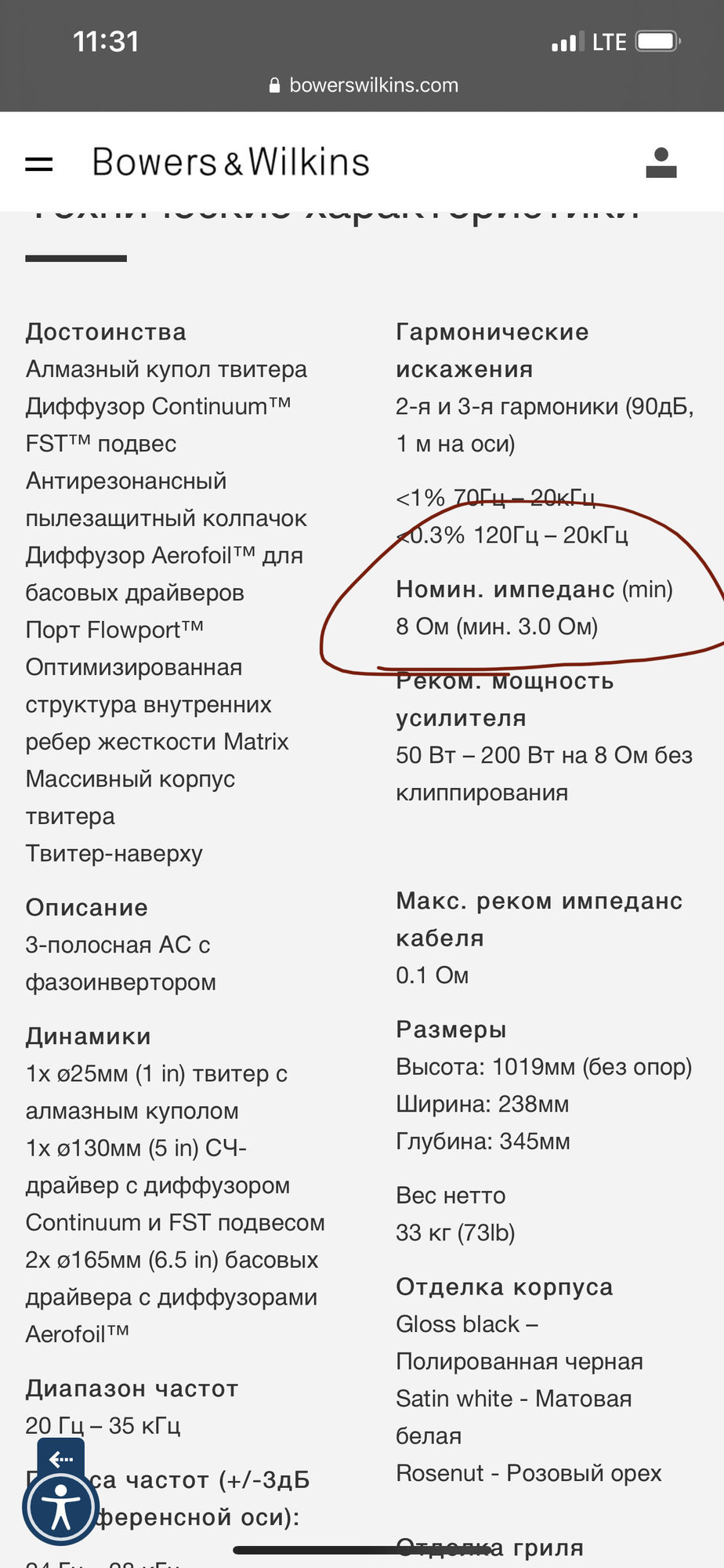

1) Если на усилителе указано, что минимальное сопротивление акустики должно быть 4 Ом, означает ли это, что сложная акустика, сопротивление которой падает до 3,6 Ом, не рекомендуется к данному аппарату?

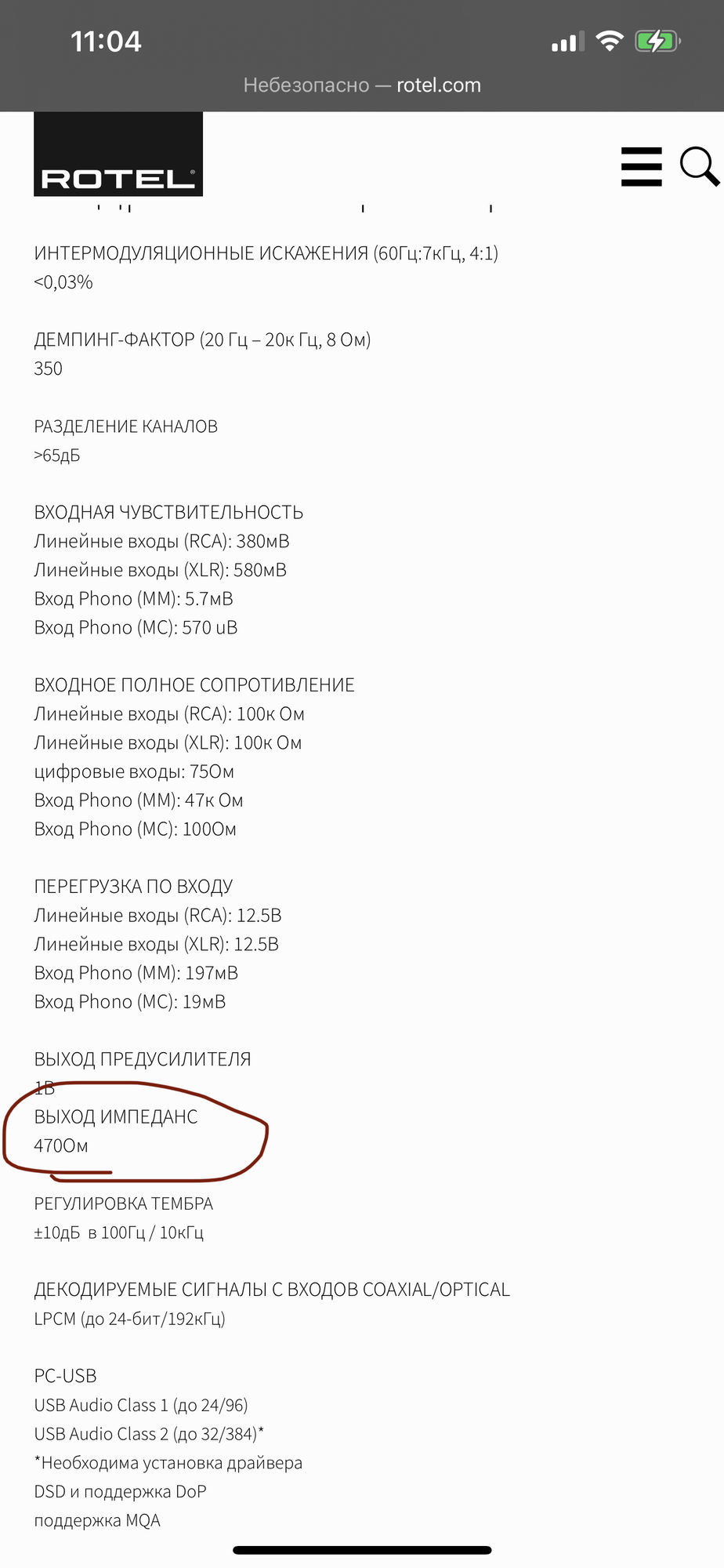

2) Важен ли параметр: выходное сопротивление усилителя и на что он влияет? Сравнивая две модели, увидел, что у одного усилителя сопротивление 100 Ом, а у второго 470 Ом. Отличие существенное, судя по цифрам.

Благодарю за внимание и ответы.

Ответы

1) Нет, не означает. Разработчики усилителя писали руководство для обывателя, который, и слов таких-то, не слыхал (тем более не понимает их смысла). Обыватель понимает то, что указано в документах на акустику (это — самые продвинутые, остальные — максимум , понимают надпись на шильдике на самой акустике. а там, будет написано : 4, или 6, или 8, или 16 Ом) Эти цифры можете смело использовать за отправную точку для дальнейших рассуждений и не ломать себе голову над проблемами импеданса.

2) выходное сопротивление усилителя , как правило, не указывается в характеристиках изделия (по причинам , указанным в пункте №1 данного ответа), поэтому — не заморачивайтесь информацией, которую вы, почерпнули не известно где, но которая , не имеет практического применения в жизни аудио потребителя). Выбирайте аппаратуру по звучанию, к которому вы стремитесь, а темы технических нюансов оставьте спецам. (они понимают, о чем идет речь).

Важны параметры : заявленная мощность (номинальная, максимальная), чтобы не пожечь колонки, — а так же важен параметр стоимости изделия. Остальные параметры определяются прослушкой.

P.S. если уж, вам так хочется продвинутости, то — если производитель заявляет, что выходная мощность его изделия на нагрузке 8 Ом, вдвое меньше, чем на нагрузке 4 Ом, то — это крутое изделие , с серьезным блоком питания, на котором — не сэкономили. Впрочем, такое встречается, крайне редко.

Благодарю на подробный ответ. А выходной импеданс, как раз, указан на сайте производителя, поэтому, я обратил на него внимание )

Обратите внимание, этот параметр — предусилителя. Усилитель состоит из 2-х крупных функциональных частей — предусилителя и усилителя мощности.

Возможно, в аппарате есть и усилитель под наушники. У него — свои параметры.

Про сопротивление акустики тоже указано на сайте, вот я и решил, что это параметры для обывателя )))

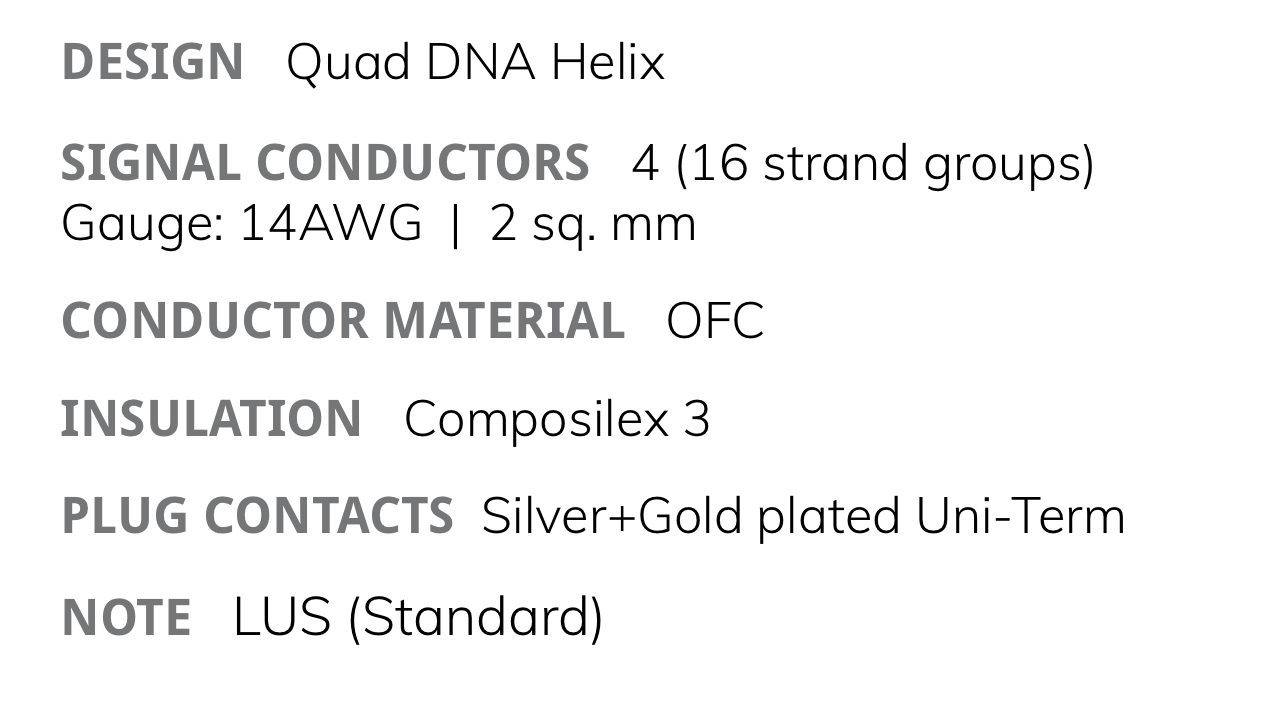

Там ещё и импеданс кабеля нужен определенный, я так и не увидел нигде , какой импеданс у моего кабеля . (WireWorld Luna 8)

Импеданс кабеля, если он не указан производителем, можно расчитать зная его длину, сечение и сопротивление материала.

P.S. отличные колонки! 🙂

Спасибо 🙂 Правда пока что, слушаю бивни 606, решил сначала усилитель взять более-менее, чтобы он потом потянул 804D3.

Насчёт параметров кабеля:

Длина 2,5 метра, бананы на концах, с завода.

Дано: длина 2.5м, сечение 2 кв.мм, очищенная медь.

Примем сопротивление меди за 0,0175 Ом*мм2/м.

Имеем: 0,0175 * 2.5 / 2 = 0,021875 Ом на один провод

Таким образом, кабель из 2х проводов будет иметь суммарное сопротивление 0,04375

Зная выходное сопротивление усилителя можно определить Коэффициент Демпфирования (Damping Factor) . КД=Rн/Rвых. Обычно R вых стремится к нулю.

у одного усилителя сопротивление 100 Ом, а у второго 470 Ом

Скорее всего это не усилитель мощности для акустики, а усилитель для наушников.

Вадим, это два интегрированных усилителя: MICHI X3 и Х5

Это кривой перевод, думаю

18 стр. мануала указывает совсем иной параметр про эти 100 Ом:

Preamplifier Output Level / Impedance 1.9 V / 100 ohms

Для дальнейшей проработки. Усилитель — демпинг-фактор — 350. У колонок импеданс проседает до 3 Ом. Акустический кабель — длина 2,5 м и сечение 2 кв.мм. Если проигрывать музыку «громко», то, как предположение, может быть, попробовать кабель с большим сечением?

Да, думал о замене кабеля, когда куплю 804. Пока останусь со старым, с 606 он неплохо спелся )

Да, это взвешенное решение. Если в данный момент всё устраивает.

Еще обратите внимание на то, что у акустического кабеля, если считать не просто активное сопротивление, а именно импеданс (реактивное сопротивление на определённой частоте, а это несколько посложнее), нужно знать и индуктивность и емкость одного погонного метра, на определённой частоте. Есть и активное сопротивление, указывают такой для длины кабеля 1м, 1 км. Производители, бывают, указывают их. Не считал.

Недавно был обзор акустического кабеля 4 х 16 кв.мм. Это так, просто подумать.

Удачи и успехов!

Если есть возможность предварительно прослушать кабель, стоит воспользоваться такой возможностью.

Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Источник