- IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

- ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ

- 6.1 Виды тяги и типы локомотивов

- Локомотивная тяга

- Характеристика видов тяги. Создание двигателя внутреннего сгорания. Коэффициент полезного действия автономного локомотива. Эксплуатационные показатели, характеризующие использование подвижного состава, провозную и пропускную способность участков.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Подобные документы

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2017

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ

Карл Маркс предвидел великое будущее электрической энергии. Он говорил, что безраздельное «царствование его величества пара, перевернувшего мир в прошлом столетии, окончилось; на его место станет неизмеримо более революционная сила — электрическая искра».С 1890 года на электрическую тягу начинают переходить паровые подземки. Позже электрическая энергия находит широкое применение на городском транспорте: ее используют трамваи, троллейбусы, метрополитен.

Первые электровозы

Первые электровозы появились в конце XIX века. Вот что писал по этому поводу распространенный в то время русский журнал «Библиотека для чтения»: «Дирекция железной дороги, сооружаемой между Эдинбургом и Глазго, предложила искусному английскому механику господину Девидсону испытать на этой дороге изобретенную им электромагнитную машину. Опыт, как пишут, оказался весьма удовлетворительным. Машина господина Девидсона состоит из шести сильных гальванических батарей: с этими батареями сообщаются большие магнитные спирали, прикасающиеся другим концом к трем большим намагнетизированным приборам, вделанным в три цилиндра, в которых вертятся три оси паровоза, приводя в движение шесть колес его

Электровоз — неавтономный локомотив, приводимый в движение установленными на нём тяговыми электродвигателями, получающими энергию от энергосистемы через тяговые подстанции, контактную сеть либо от собственной аккумуляторной батареи.

Применение электричества в качестве источника энергии для тяги поездов

Впервые применение электричества в качестве источника энергии для тяги поездов было продемонстрировано на промышленной выставке в Берлине в 1879 году, где был представлен макет электрической железной дороги. По участку протяженностью менее 300 м со скоростью 7 км/ч двигался поезд, состоящий из локомотива мощностью 2,2 кВт и трех вагончиков, в каждом из которых могло разместиться до 6 пассажиров. Создателями нового вида тяги были знаменитый немецкий учёный, изобретатель и промышленник Эрнст Вернер фон Сименс (Werner von Siemens, 1816-1892) и инженер Хальске.

Продемонстрированные на выставке электрическая линия и поезд мгновенно стали сенсацией. За 4 месяца поезд перевез около 90000 посетителей выставки. Электроэнергия постоянного тока напряжением 150 В к электровозу подводилась по контактному рельсу, расположенному между рельсами, обратным проводом служили рельсы, по которым двигался поезд. Регулирование тяги производилось посредством водяного реостата. Швейцарский инженер Рене Тьюри (Rene Thury, 1860-1938) в 1884 году построил экспериментальную горную реечную дорогу в пригороде Монтрё. Движение по участку к горному отелю с уклоном 30‰ длиной 300 м осуществлялось двухосным локомотивом, который мог также перевезти 4 пассажировВпервые в промышленном применении участок электрической железной дороги длиной примерно 2 км был запущен в 1879 году на текстильной фабрике во французском городе Брейле.

В Великобритании первой линией, электрифицированной на постоянном токе напряжением 500 В с применением контактного рельса, стала подземная пассажирская City & South London Railway длиной 5,6 км, открытая в 1890 году. Компанией Messrs Mather & Platt and Siemens Bros для нее было поставлено 16 электровозов, на каждом установлены 2 тяговых безредукторных двигателя мощностью 36,7 кВт. Фактически это был первый в мире метрополитен.

Первый участок магистральной железной дороги на электрической тяге длиной 11,2 км был открыт в 1895 году в США между Балтимором и Огайо (Baltimore Belt Line) с напряжением в контактной сети 675 В постоянного тока. Линия состояла из открытого участка длиной 6,4 км и подземного в черте города. Электровозы для нее поставлялись компанией General Electric.

Первый в Европе опытный электровоз для магистральных линий был создан венгерским инженером Кальманом Кандо в 1894 году. Электровоз питался от трехфазной сети высокого напряжения 3300 В частотой 15 Гц и был оборудован асинхронным тяговым двигателем. В качестве преобразователя была применена новая электрическая машина, изобретенная Кандо, — фазовращатель. К. Кандо для европейских инженеров имеет такое же значение, как Ф. Спарг для американцев, поэтому в европейских странах «отцом электрической тяги» считают К. Кандо (1869-1931).

Электровозы, сконструированные К. Кандо, были применены в Италии для организации движения на полноценном железнодорожном маршруте (до этого они применялись только на отдельных участках дорог). Энергия к электровозу подавалась по двум контактным проводам, в качестве третьей фазы использовались рельсы.

Преимущества и недостатки электровозов

Электровоз — экологически чистый локомотив. Он не создаёт выбросов в атмосферу, как это делают тепловоз и особенно паровоз. По причине «чистоты» массовое применение электровозов началось именно на тоннельно-перевальных участках, где паровозный дым существенно затруднял работу.

Электровоз при тех же габаритах, массе и технологическом уровне имеет значительно большую мощность, чем тепловоз или паровоз.

Высокий КПД. Даже с учётом КПД электростанций и энергосетей полнота использования теплоты сгораемого топлива в системе «ТЭЦ — энергосистема — электровоз» выше, чем для тепловоза, а тем более для паровоза. При питании электровозов от ГЭС, АЭС, ГеоТЭС, гелиоэлектростанций КПД ещё выше.

Конструкция электровоза, особенно современного, с электронным управлением тяговыми двигателями, проще конструкции тепловоза.

Среди всех локомотивов электровозы характеризуются наиболее простым управлением (кроме электровозов постоянного тока с РКСУ, где необходимо выдерживать ходовые позиции) и лучше всего поддаются автоматизации.

Для эксплуатации электровозов требуется сложная инфраструктура: контактная сеть, тяговые подстанции — по этой причине электровозы экономически выгодно использовать только в качестве магистральных локомотивов на железных дорогах с большим трафиком. (Маневровые электровозы рентабельно использовать только на крупных электрифицированных станциях.)

Повышенная электрическая опасность как самого электровоза, так и электрифицированных железнодорожных путей.

Повышенная, как и у тепловозов с электротрансмиссией, металлоёмкость электрооборудования. Особенно это относится к электровозам переменного тока.

Сложность постановки в депо — требуется маневровый локомотив. В зданиях депо, по соображениям безопасности, часто отсутствует контактный провод — это ещё одна причина, по которой электровоз целесообразно использовать только в качестве магистрального локомотива.

Сила тяги электровоза

Получает электровоз энергию через пантограф (токоприёмник) – это деталь, которая находиться на крыше электровоза и принимает электричество с контактной сети. Так как расстояние между контактной сетью и крышей электровоза постоянно меняется из-за различных факторов, пантограф также выполняет функцию амортизации – опускаясь то вниз или поднимаясь вверх. Пантограф электровоза поддерживается пневмосистемой – давлением воздуха.

Затем электроэнергия от пантографа проходит через сопротивления, дальше через контактора, находящиеся в электрической камере и подаётся к тяговым электродвигателям электровоза. Не использованная энергия отдаётся обратно через рельсы на подстанцию – так происходит питание электровоза.

Источник

6.1 Виды тяги и типы локомотивов

Для передвижения поезда к нему необходимо приложить в направлении движения определенную силу, называемую силой тяги. Сила тяги создается тяговым подвижным составом, к которому относятся локомотивы, а также моторвагонный подвижной состав. Моторвагонные поезда состоят из нескольких моторных вагонов, имеющих тяговые двигатели, и из прицепных вагонов. К таким поездам относятся, например, пригородные электропоезда.

Локомотивы делятся на паровозы, тепловозы, газотурбовозы, электровозы и мотовозы.

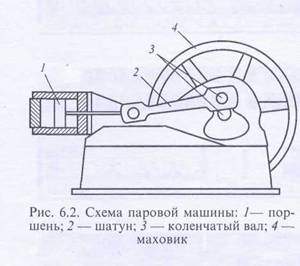

Первые локомотивы приводились в действие силой пара и назывались паровозами (рис. 6.1). Паровоз имел паровой котел и паровую машину. В паровом котле под действием тепла от сжигаемого в топке угля вода превращалась в пар. Пар поступал в цилиндр паровой машины и перемещал поршень, связанный с колесом паровоза кривошипно-шатунным механизмом (рис. 6.2).

Проект паровой машины непрерывного действия был разработан И.И. Ползуновым в 1763 г., а сама машина была создана Дж. Уаттом в 1774 г. Впервые паровоз был создан в Англии в 1803 г.

В 1897 г. немецкий инженер Р. Дизель создал двигатель внутреннего сгорания, названный впоследствии его именем. Дизельный двигатель, как более совершенный, нашел широкое применение на локомотивах, называемых тепловозами (рис. 6.3). В тепловозах энергия дизеля через силовую передачу передается на колесные пары. Другим тепловым двигателем, применяемым на локомотивах, является газовая турбина. В этом случае локомотив называется газотурбовозом.

Локомотивы с тепловыми двигателями относятся к категории автономных, так как энергия для осуществления тяги вырабатывается на самом локомотиве.

Существует еще один вид тягового подвижного состава — неавтономный. Он получает энергию от внешнего источника. К этому виду подвижного состава относятся электровозы (рис. 6.4) и моторные вагоны. Они получают электроэнергию от контактной сети через специальный токоприемник — пантограф.

Коэффициент полезного действия автономных локомотивов, в зависимости от типа применяемого на них теплового двигателя, колеблется в широких пределах. Самый низкий коэффициент полезного действия (КПД 5—7 %) имеют паровозы. Кроме того они требуют частого пополнения запасов угля и воды.

Тепловозы обладают более высоким КПД (около 30 %) и применяются в качестве основного тягового подвижного состава. Введение тепловозной тяги дало возможность значительно увеличить массу поезда, повысить скорость движения и увеличить расстояние между остановочными пунктами. В то же время, в отличие от паровоза, у которого в момент трогания с места имеется запас готовой энергии пара в котле, дизель тепловоза такого запаса не имеет.

Электрическая тяга при питании тяговых подстанций от ГЭС имеет КПД до 60—65 %, а тяговые характеристики электровозов позволяют работать на подъемах при режимах выше номиналь¬ных, а на спусках возвращать в контактную сеть часть энергии движения поезда, преобразовав ее в электрическую. Этот процесс называется рекуперацией, а происходящее при этом торможение состава называется рекуперативным.

Конструкция электровозов проще, чем тепловозов, следовательно, ниже затраты на их эксплуатацию и ремонт. Электрифицированные железные дороги имеют большую провозную способность, чем неэлектрифицированные. На 1 января 2001 г. протяженность электрифицированных линий российских железных дорог составила 40,3 тыс. км при общей длине 86 тыс. км.

Безусловно, первоначальные затраты на введение электротяги достаточно велики, так как требуется создать обширную инфраструктуру в виде линий электропередач, тяговых подстанций, контактной сети. Но эти затраты быстро окупаются.

Источник

Локомотивная тяга

Характеристика видов тяги. Создание двигателя внутреннего сгорания. Коэффициент полезного действия автономного локомотива. Эксплуатационные показатели, характеризующие использование подвижного состава, провозную и пропускную способность участков.

| Рубрика | Транспорт |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 24.11.2014 |

| Размер файла | 69,8 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

автономный локомотив подвижной

1. Характеристика видов тяги

2. Экономический анализ видов локомотивной тяги. Анализ и недостатки исследований эффективности локомотивной тяги

3. Экономическая эффективность применения различных видов тяги

1. Характеристика видов тяги

Для передвижения поезда к нему необходимо приложить в направлении движения определенную силу, называемую силой тяги. Сила тяги создается тяговым подвижным составом, к которому относятся локомотивы, а также мотор-вагонный подвижной состав. Мотор-вагонные поезда состоят из нескольких моторных вагонов, имеющих тяговые двигатели, и из прицепных вагонов. К таким поездам относятся, например, пригородные электропоезда.

Локомотивы делятся на паровозы, тепловозы, газотурбовозы, электровозы и моторовозы. Первые локомотивы приводились в действие силой пара и назывались паровозами. Паровоз имел паровой котел и паровую машину. В паровом котле под действием тепла от сжигаемого в топке угля вода превращалась в пар. Пар поступал в цилиндр паровой машины и перемещал поршень, связанный с колесом паровоза кривошипно-шатунным механизмом. Проект паровой машины непрерывного действия был разработан И.И. Ползуновым в 1763 г.

В 1897 г. немецкий инженер Р. Дизель создал двигатель внутреннего сгорания, названный впоследствии его именем. Дизельный двигатель, как более совершенный, нашел широкое применение на локомотивах, называемых тепловозами. В тепловозах энергия дизеля через силовую передачу передается на колесные пары. Другим тепловым двигателем, применяемым на локомотивах, является газовая турбина. В этом случае локомотив называется газотурбовозом. Локомотивы с тепловыми двигателями относятся к категории автономных, так как энергия для осуществления тяги вырабатывается на самом локомотиве. Существует еще один вид тягового подвижного состава — неавтономный. Он получает энергию от внешнего источника. К этому виду подвижного состава относятся электровозы и моторные вагоны. Они получают электроэнергию от контактной сети через специальный токоприемник — пантограф.

Коэффициент полезного действия автономных локомотивов, в зависимости от типа, применяемого на них теплового двигателя, колеблется в широких пределах. Самый низкий коэффициент полезного действия (КПД 5—7 %) имеют паровозы. Кроме того они требуют частого пополнения запасов угля и воды. Тепловозы обладают более высоким КПД (около 30 %) и применяются в качестве основного тягового подвижного состава. Введение тепловозной тяги дало возможность значительно увеличить массу поезда, повысить скорость движения и увеличить расстояние между остановочными пунктами. В то же время, в отличие от паровоза, у которого в момент трогания с места имеется запас готовой энергии пара в котле, дизель тепловоза такого запаса не имеет. Электрическая тяга при питании тяговых подстанций от ГЭС имеет КПД до 60—65 %, а тяговые характеристики электровозов позволяют работать на подъемах при режимах выше номинальных, а на спусках возвращать в контактную сеть часть энергии движения поезда, преобразовав ее в электрическую. Этот процесс называется рекуперацией, а происходящее при этом торможение состава называется рекуперативным. Конструкция электровозов проще, чем тепловозов, следовательно, ниже затраты на их эксплуатацию и ремонт.

Наибольшей надёжностью в работе обладают электровозы, которые, не имея собственной силовой установки, получают необходимую электроэнергию извне.

По конструкции более простым является электровоз, а наиболее сложным — тепловоз. Паровоз по конструкции проще тепловоза и электровоза, но требует значительных затрат на содержание его в эксплуатации.

По величине пробегов между ремонтами первое место занимают электровозы, а затем тепловозы. Пробеги без экипировки ограничивают: для электровозов — ёмкость песочниц, для тепловозов — ёмкость баков топлива и песочниц ,для паровозов — ёмкость тендера по количеству угля или нефти и воды. У тепловозов и электровозов пробег без экипировки достигает 600-1000 км в зависимости от веса поезда и профиля пути. У паровозов максимальный пробег при нефтяном отоплении достигает 350-450 км, а при угольном без добора угля 150-250 км в зависимости от веса поезда и профиля пути. Экономичность локомотива зависит от рода потребляемого топлива, затрат металла на единицу мощности, капиталовложений в них устройства локомотивного хозяйства, сроков их окупаемости и величины коэффициента полезного. Самым экономичным является электрический локомотив, потребляющий электроэнергию, вырабатываемую на гидроэлектрических станциях. Тепловозы используют наиболее калорийное и высокоскоростное топливо.

При оценки различных видов тяги сравнивают основные эксплуатационные показатели, характеризующие использование подвижного состав, провозную и пропускную способность участков, ежегодные эксплуатационные расходы, а также величину капитальных затрат, состоящих из суммы прямых и сопряжённых капиталовложений.

К прямым капиталовложения при внедрении новых видов тяги относятся стоимость подвижного состава (локомотивов и вагонов), устройств электроснабжения, в том числе тяговых подстанций, контактной сети и других устройств, а также затраты на реконструкцию основных и оборотных депо , устройств экипировочного хозяйства.

К капиталовложениям относятся затраты на создание заводской базы ремонта локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава, электроэнергетике, топливодобывающей и топливоперерабатывающей промышленности. Основными показателями для сравнения электрической и тепловозной тяги являются: производительность труда, расход металла, потребность в топливе и в вагонном парке для выполнения плана перевозок. Окончательная оценка видов тяги производится по результирующим показателям, которыми является себестоимость перевозок и срок окупаемости капитальных вложений.

2. Экономический анализ видов локомотивной тяги. Анализ и недостатки исследований эффективности локомотивной тяги

Исследования эффективности тепловозной и электрической тяги в условиях ограниченных ресурсов лежат в основе решения о закупке новых электровозов или модернизации тепловозов и поэтому являются крайне необходимыми и актуальными. Тепловозы уже длительное время являются основным видом тягового подвижного состава. С середины прошлого века началась массовая элекрофикация железных дорог, которая продолжается сегодня и запланирована на ближайшее будущее. Чем не устраивают нас тепловозы сегодня?? Во многих случаях — этот ответ на вопрос простой: элетротяга эффективнее теплотяги. Однако такое утверждение лишено смысла до сих пор, пока не будет назван показатель (критерий эффективности), по величине которого проводилось сравнение.

Если выбранный критерий окажется достаточно общим, то в результате сравнения можно получить любой желаемый результат.

Если выбранный критерий окажется недостаточно общим, то в результате сравнения можно получить желаемый результат. В некоторых расчётах сказано, что затраты на электроносители в теплотяге в 5 -6 раз больше чем в электротяге. Другие расчёты показывают, что удельный расход топлива при тепловозной тяге в 1.5-1.7 раза больше, чем электрической, а электрификация дороги позволит снизить расходы на обслуживание тяги на 40 %.

Учитывая важность вопроса, попробуем разобраться, действительно ли электротяга эффективней теплотяги и в какой степени приведенные выше и другие показатели эффективности соответствуют действительности.

Во-первых, расход энергоносителя на единицу работы зависит не только от качества машины, но и от условий её эксплуатации. Мы же в общую графу «теплотяга» (или «электротяга») вносим без разбора весь имеющийся в наличии подвижной состав. Не нужно доказывать, что при другой номенклатуре подвижного состава будет получен другой результат. Мало того, мы пытаемся сравнивать тепловозы и электровозы, которые работают на разных дорогах, на разных линиях, с составами разного веса и с разной осевой нагрузкой, при разной организации работы и разном техническом состоянии подвижного состава и пути.

Следуя такой логике, можно легко доказать, и не на бумаге, а опытным путём, что самый хороший электровоз по расходу электроносителя на единицу работы хуже самого плохого паровоза. Для этого электровозу нужно прицепить один вагон, а к паровозу — такой состав, какой он в состоянии потянуть, и пусть каждый из них перевозит свой груз. При этом желательно, чтобы электровоз двигался всё время на подъём, да ещё с ограничением скорости из-за состояния пути, а паровоз с составом на другом направлении пусть катится под горку. Нет сомнения, что в этом случае по выбранному показателю паровоз будет более эффективным.

Во-вторых, при перерасчёте расхода электроэнергии в условное топливо принимают, что энергию для электротяги поездов получают с удельным расходом топлива 0.325 кг у.т., что соответствует КПД 37.8 % . Однако наши электростанции не так хорошо работают, как показывают расчёты. На самом деле КПД тепловых электростанций в лучшем случае составляет 33-35 % . Кроме того, имеют потери электроэнергии в различных элементах системы электроснабжения электровозов. Как минимум, нужно учитывать потери на повышенных подстанциях, в линиях электропередач, на тяговых подстанциях. Если возьмём среднее значение КПД названных элементов ,получим действительный КПД по выработке электроэнергии для электротяги — 0ю228, что соответствует удельному расходу условного топлива -0.427.

Таким образом, при оценке видов тяги допускают двойную ошибку. Первая из них заключается в том, что сравнивают показатели, которые нельзя сравнивать из-за метода их получения. Вторая ошибка заложена в пересчёте единиц измерений без учёта реальностей.

Для устранения первой ошибки необходимо проведение специальных испытаний, что требует значительных затрат времени и средств. Результатов таких испытаний с современным подвижным составом нет, поэтому ничего не остается, как пользоваться фактическими данными эксплуатации.

Для устранения второй ошибки нужно правильно пересчитывать фактические данные, при этом расход условного топлива для электротяги с учётом 0.325 кг у. в /кВт.ч) а затем вновь в расход условного топлива ,но с учётом действительного значения удельного расхода топлива -0.427 кг . у.т /кВт-ч).

Таким образом, по расходам энергоносителей никакого преимущества электротяги по сравнению с теплотягой на самом деле нет. Этому преимуществу неоткуда взяться, потому что природу не обманешь. Затраты на энергоносители значительно больше, чем у теплотяги (в 3.3-4.2 раза). Однако ни достоинства электровозов, ни недостатки тепловозов здесь решающего значения не имеют, поскольку это определяется действующими ценами на энергоносители.

В данном случае важны не столько сами цены, сколько их соотношение, а в последние годы в соотношении цен на различные энергоносители имеется явная диспропорция. По ценам на электроэнергию и дизтопливо имеет диспропорцию в 3.9 раза. Если исходить из современных реалий, то по рассмотренным выше показателям (расход энергоносителей и затраты на них) электротяга в сравнении с теплотягой существенно выигрывает по затратам на энергоносители. Однако в этих двух показателях не может не учитываться весь спектр различных видов тяги. Для объективного сравнения видов тяги необходим более ёмкий критерий эффективности. В нём следовало бы учесть в первую очередь, что электротяга требует значительных капиталовложенений в электрификацию дорог. Основными составляющими капиталовложений являются затраты на опоры контактной сети, их установку и на сооружение тяговых подстанций.

3. Экономическая эффективность применения различных видов тяги

Прогрессивные виды тяги — электрическая и тепловозная — начали развиваться на железнодорожном транспорте в 20- е годы. В 1950-1970 -е годы эти видя тяги, практически вытеснили устаревшую паровозную тягу.

В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» обладает самой протяжённой в мире сетью электрифицированных железных дорог более 42- тыс.км. С учётом многолетнего опыта повышения эффективности перевозок на электротяге Стратегической программой развития ОАО РЖД до 2010 года предусмотрено довести общую протяжённость электрифицированных участков к 2010 г до 44.5 тыс. км, на них будет выполняться до 84 % перевозок.

Основными показателями электрификации и энергопотребления на жд транспорте за последние годы представлены в таблице.

В настоящие время электрификация железных дорог продолжается. Перевод на электрическую тягу предусматривается в первую очередь для наиболее загруженных направлений и участков, а также соединительных линий между электрифицированными направлениями для унификации видов тяги.

В 2008 году запланирована электрификация направления Сызрань-Сенная (Куйбышевская и Приволжская дороги), в 2008 -2009 Карымская-Борзя (Забайкальская дорога).

В результате элетрофикации ряда направлений за период действия программы модернизации транспортной системы России (2001-2010) планируется высвобождение 1315 тепловозов будет обеспечено сокращение потребности дизельного топлива в количестве 6785 тыс. тонн.

Повышение участковой скорости грузовых поездов с 33до 49 км/ч, сокращение эксплуатационного штата на 4200 человека, а также сокращения вредных выбросов в атмосферу в размере 105.2 тыс. тонн(2010 года).

В период до 2015 года предполагается расширение полигона электрифицированных линий примерно на 735 км, в том числе за счёт средств Инвестиционного фонда РФ.

Электрификация железных дорог сопровождается совершенствованием локомотивом, улучшением их технико-экономических характеристик. Современные тепловозы также имеют улучшенные характеристики, большую автономность применения на конкурентном рынке.

Рост пропускной и провозной способности электрической тяги как более надёжной по сравнению с тепловозной происходит, во-первых за счёт увеличения массы поезда, что объясняется особенностью тяговых характеристик электровозов, мощность которых при небольших скоростях в условиях трудового профиля значительно повышается, у тепловозов же она постоянна в большом диапазоне скоростей; во — вторых, за счёт увеличения ходовой и технической скоростей движения поезда, а также участковой скорости, особенно на однопутных линиях.

Средние ходовые и технические скорости при электрической тяге на 10-15 % выше, чем у тепловозов. На загруженных двухпутных линиях применения электрической тяги позволяет благодаря росту ходовой скорости и сокращению интервала попутного следования между поездами увеличить максимальную пропускную способность по перегонам со 144-160 до 180-200 пар поездов (на 25%).

В результате повышения массы и скорости движения поездов при электрической тяге существенно увеличивается производительность электровоз по сравнению с тепловозами. Она растёт ещё и потому, что электровозы могут работать на длинных тяговых плечах, совершая большие безостановочные рейсы , при которых значительно увеличивается время их полезной работы. Наибольший прирост производительности электровозов достигается в условиях трудового профиля, так как скорость движения электровоза на руководящем подъёме может почти вдвое превышать скорость движения тепловоза. Электровозы, кроме того, могут работать по системе многих единиц, т. е эксплуатироваться при синхронном управлении соединёнными секциями с одного поста, что позволяет увеличить массу поезда в несколько раз.

Производительность труда работников локомотивного хозяйства при электрической тяге значительно выше, чем при тепловозной, а расходы по локомотивному хозяйству — ниже. Это обуславливается более высокой производительностью электровозов по сравнению с тепловозами, а также значительным сокращением численности работников, занятых на ремонте и техническом обслуживании электровозов. В сопоставимых условиях при одинаковом объёме перевозной работы в тонно0километрах брутто стоимость ремонта электровозов примерно вдвое, а техническому обслуживанию — втрое ниже, чем тепловозов.

Вместе с тем при электрической тяге возникает потребность в дополнительном штабе работников и дополнительных эксплуатационных расходах, которых нет при тепловой тяге. К ним относятся расходы на содержание, ремонт и амортизацию контактной сети, тяговых подстанций и дистанций электроснабжения. Но эти расходы относительно не велики и составляют примерно 5 % в себестоимости перевозок при электрической тяге. В целом внедрение электрической тяге, вместо тепловой сокращает эксплуатационный контингент работников на 20-30%. Затраты на топливо в денежном выражении при тепловой тяге в сопоставимых условиях примерно в 1.5 раза больше затрат энергии при электрической тяге.

В сопоставимых условиях (при одинаковой грузонапряжённости) внедрение электрической тяги, вместо тепловозной снижает себестоимость перевозок снижает на 10 %. Различие фактической себестоимости перевозок сравниваемых видов тяги более существенны. Это объясняется тем, что полигон сети, обслуживаемый электрической тягой, имеет примерно вдвое большую грузонапряжённость и лучшее техническое оснащение. Это преимущественно двухпутные линия с более высокой участковой скоростью, меньшим числом остановок и меньшими затратами механической работы на разгоны и торможение.

Применение электрической тяги позволяет осуществлять рекуперацию электроэнергии, т. е возврат её в электрическую сеть при движении поезда под уклон, когда тяговые двигатели работают, как электрогенераторы. Экономия электроэнергии при этом достигает при тяжёлом профиле 20-30 %, а при профиле средний трудности 10-15 %.При рекуперации одновременно обеспечивается главное торможение, уменьшается износ тормозных колонок и повышается безопасность движения поездов, хотя при оборудовании электровозов устройствами рекуперативного торможения несколько увеличивается их первоначальная стоимость. Рекуперация также оказывает влияние на составление ходовых частей вагонов и верхнего строения пути.

Особенно эффективно применение электрической (мотор-вагонной) тяги в пригородном пассажирском сообщении и в метро. Раздельные пункты на линиях размещены часто, при движении происходит много остановок, разгонов и торможения. Экономится значительное время при быстром наборе и снижении скорости при работе электродвигателей мотор-вагонных секций. Участковая скорость движения пригородных электропоездов на 10-15 % выше, чем пригородных дизель поездов.

Электрическая тяга позволяет использовать низкосортное дешёвое топливо (уголь, сланцы, и др.) при сжигании его на ТЭС и дешёвую электроэнергию ГЭС при тепловой же тяге используется в основном дорогостоящие дизельное топливо.

В то же время на маневровой работе тепловозная тяга по сравнению с электрической имеет ряд преимуществ. Применение тепловозов на манёврах по сравнению с обычными питающимися от контактной сети неаккумуляторными электровозами не требует дорогостоящего оборудования этой сети над всеми станционными путями местах производства маневров особенно эффективна работа применения на маневровой работе тепловозов с гидромеханической и электрической передачами.

На первых этапах электрификация жд дорог проводилась на постоянном токе напряжением 3000 тысяч вольт для магистральных междугородных линий и 1500 вольт для пригородных вольт-это создавало определённые трудности в бесперебойном движении грузовых поездов на пригородных участках. В настоящие время все линии с постоянным током переведены в стандартное напряжение 3000 тыс. вольт электрификация на переменном токе впервые была осуществлена в 1958 году на участке Ожерелье-Павелец Московской дороги.

Электрификация железных дорого на переменном токе имеет ряд дополнительных экономических преимуществ по сравнению с электрификацией на постоянном токе. Повышается КПД электрифицированной линии (в среднем на 3-5 %) так, как уменьшаются потери энергии на тяговых подстанциях и в контактной сети. В двое сокращается (до 2.5-3.5 т. км для однопутных и 5-7 км для двухпутных линий) расход цветных металов (преимущественно меди), так как высокое напряжение переменного тока даёт возможность подвешивать контактный провод меньшего сечения при этом облегчается подвеска и экономится материал опор контактного провода, сокращается стоимость сооружения каждой тяговой подстанции и их количества. При переменном токе тяговые подстанции можно размещать через 30-50 км, а при постоянном через 10-25 км. Тяговые подстанции переменного тока значительно проще, надёжнее и дешевле. Это существенно сокращает капитальные затраты по электрификации линии, себестоимость перевозок при этом сокращается на 3-4 %.

Наличие двух систем тока называют, вызывает необходимость в специально оборудованных станциях со стыкованием контактной сети или требует постройки электровозов постоянного — переменного тока (двойного питания). Применение таких электровозов снижает простои поездов при переходе с одной системы тока на другую, стоимость этих электровоз меньше, чем дорогостоящих и сложных переключающихся устройств станции стыкования.

Недостатком электрификации жд дорог на переменном токе является то, что нарушается нормальная, надёжная работа воздушных линий связи, которые приходится заменять кабельными подземными линиями связи, а — это требует дополнительных вложения. В целом электрификация железных дорог на переменном токе обходится на 15-20 % дешевле, чем на постоянном токе. В перспективе при создании принципиально новых систем передачи электроэнергии постоянного тока на большие расстояния указанные соотношения затрат могут измениться в пользу электрификации на постоянном токе.

При оценки эффективности и электрилизации железных дорого на переменном токе нужно учитывать не только её экономические, но и социальные преимущества, которые не всегда можно измерить в стоимостном выражении: улучшение условий труда железнодорожников, условий жизни трудящихся в крупных городах и районах тяготения к электрифицированным железнодорожным линиям, создание больших удобств и комфорта при поездах пассажиров, уменьшения загрязнения окружающей среды. С применением элетрофикации на переменном токе создаётся возможность снабжения дешёвой электроэнергии не тяговых потреблений во всех отраслях хозяйства железных дорог в прилегающих сельскохозяйственных районах ( путейных работ на перегонах,погрузочных разгрузочных и других работ на крупных и малых станциях.).

Оценка экономической эффективности замены тепловозной тяги электрической на действующих железнодорожных линиях и участках или введения электрической тяги на участках нового строительства производится на основе общепринятой методики определения экономической эффективности технических решений.

При определении капитальных вложений необходимо, в первую очередь, перейти от густоты грузопотока на участке к среднесуточной густоте движения поездов т.е. рассчитать пропускную способность участка (число пар поездов) для каждого видя тяги N:

Где Г гр. — густота грузопотока в грузовом направлении .млн т нетто в год;

f бр — коэффициент ,характеризующий отношение массы поезда брутто к массе поезда нетто, исходя из структуры грузопотока по родам грузов;

Qбр — норма массы поезда брутто, т.

Потребный парк локомотивов для сравнения видов тяги.

Где — расчётный норматив времени полного оборота локомотива на участке, ч.

К н. — внутригодовой (месячный) коэффициент неравномерности грузовых перевозок на участке;

— коэффициент, учитывающий долю локомотивов в ремонте и резерве.

Потребный парк грузовых вагонов при сравниваемых видах тяги.

где Г уч — густота грузопотока в обоих направлениях, млн. т. нетто в год;

Lобр- протяжённость участка обращения локомотивов, км;

К рр- коэффициент ,учитывающий долю вагонов в резерве и в ремонте;

Pдин- динамическая нагрузка вагона рабочего парка, т.

Суммарные инвестиции в локомотивный и вагонные парки определяют произведением цены одного локомотива или вагона на их число.

Суммарные инвестиции в постоянные устройства для сравниваемых видов тяги на участках новостроек или на действующих при замене тепловозной тяги электрической могут быть рассчитаны как произведение укрупнённых нормативов удельных капитальных затрат на 1 км (по видам тяги) на общую протяжённость участка обращения локомотивов.

Общую сумму эксплуатационных расходов при сравниваемых видах тяги можно определить методами непосредственного расчёта или расходных ставок.

Наряду с выбором наиболее экономического вида тяги методами сравнительной эффективности капитальных вложений в сравниваемые виды тяги и устанавливать степень и характер её влияния на общую коммерческую эффективность использования действующих производственных фондов на участке или железнодорожной линии, что особенно важно в условиях перехода на рыночные условия хозяйствования.

Многообразие природно-географических и эксплуатационных — технических условий, в которых осуществляется развитие и работа железнодорожного транспорта, позволяет наиболее экономично сочетать оба вида тяги с учётом их технико-экономических особенностей т.е. устанавливать сферы эффективного применения электрической и тепловозной тяги без противопоставления их друг другу.

Определение сфер эффективного применения каждого вида тяги с экономико-математической точки зрения представляет собой решение многовариантной задачи. Степень экономичности видов тяги зависит от множества условий и факторов. Важнейшими из них являются:

— Грузонапряжённость с учётом перспективы её роста;

— Стоимость постоянных устройств электроснабжения.

Тип и стоимость локомотивов (электровозов и тепловозов), соотношение цен на топливо и электроэнергию во времени и по территориальным районам страны.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

История создания универсального парового двигателя. Понятие коэффициента полезного действия. Паровая машина Уатта. Принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Такт сжатия и такт рабочего хода. Рабочие циклы двухтактных двигателей.

презентация [985,6 K], добавлен 15.12.2014

Проектирование и эксплуатация железных дорог. Спрямление профиля пути. Определение массы состава по выбранному расчетному подъему, числа вагонов и осей состава, длины поезда. Величина расчетного тормозного коэффициента для композиционных колодок.

курсовая работа [1,2 M], добавлен 11.01.2015

Модернизация двигателя внутреннего сгорания автомобиля ВАЗ-2103. Особенности конструкции двигателя: тип, степень сжатия, вид и марка топлива. Тепловой расчет, коэффициент теплоиспользования. Расчет механических потерь и эффективных показателей двигателя.

курсовая работа [452,2 K], добавлен 30.09.2015

Понятие фрикций как процесса трения деталей. Фрикци в двигателях внутреннего сгорания как причина износа деталей и уменьшение коэффициента полезного действия двигателя. Применение системы смазки трущихся деталей для уменьшения фрикционного износа.

реферат [3,3 M], добавлен 01.04.2018

Классификация поршневых двигателей внутреннего сгорания. Механизмы и системы двигателя, число цилиндров двигателя и их расположение. Техническое обсуживание и ремонт подвижного состава, составных элементов двигателя, смазка подшипников, компрессора и др.

контрольная работа [3,7 M], добавлен 18.07.2008

Источник