- § 5. Логические отношения между понятиями

- Читайте также

- § 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ

- Логические отношения между простыми атрибутивными суждениями

- § 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ

- § 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОСТЫМИ СУЖДЕНИЯМИ

- § 4. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛОЖНЫМИ СУЖДЕНИЯМИ

- § 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ

- Глава III. Отношения между понятиями

- 1. Отношения между понятиями по их содержанию

- 2. Отношения между понятиями по их объему

- 3. Логические отношения между теориями

- Глава III. Отношения между понятиями

- 1. Отношения между понятиями по их содержанию

- 2. Отношения между понятиями по их объему

- § 1. Возможные логические отношения между суждениями

- ЛЕКЦИЯ № 7 Отношения между понятиями

- Глава 4. Логические категории и отношения между понятиями

- Логические отношения между понятиями

§ 5. Логические отношения между понятиями

§ 5. Логические отношения между понятиями

Так как все предметы находятся во взаимодействии и взаимообусловленности, то и понятия, отражающие данные предметы, также находятся в определенных отношениях. Конкретные виды отношений устанавливаются в зависимости от содержания и объема понятий, которые сравниваются.

Если понятия не имеют общих признаков, далеки друг от друга по своему содержанию, то они называются несравнимыми. Например, «симфоническая музыка» и «кассационная жалоба», «процессуальные акты предварительного расследования» и «общая тетрадь».

Сравнимыми называются понятия, отражающие некоторые общие существенные признаки предмета или класса однородных предметов. Например, «юрист» и «адвокат», «взятка» и «кража».

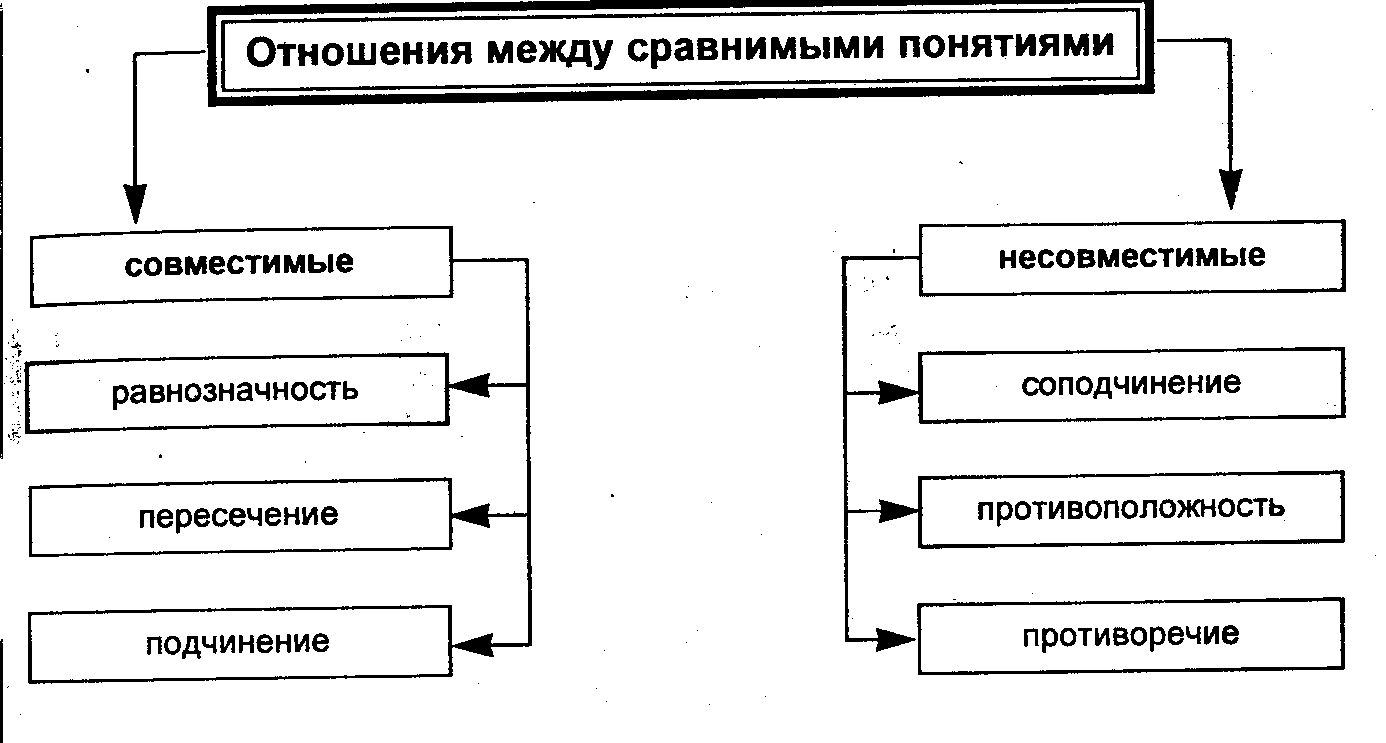

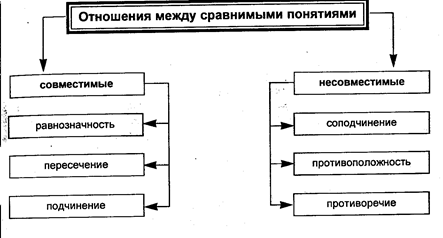

В логических отношениях могут находиться только сравнимые понятия. В зависимости от того, как соотносятся их объемы, понятия делятся на две группы: совместимые и несовместимые.

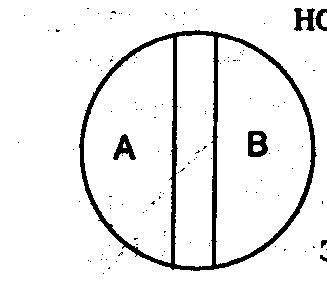

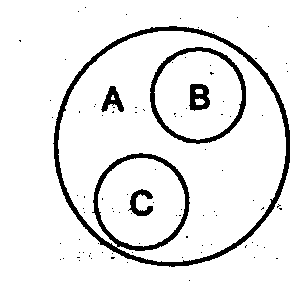

Совместимые — это такие понятия, объемы которых совпадают полностью или частично. Несовместимые — это понятия, объемы которых не совпадают ни в одном элементе, но которые могут быть включены частично или полностью в объем общего для них понятия. На представленной схеме показаны виды совместимых и несовместимых понятий.

Отношения между понятиями принято иллюстрировать при помощи кругов Эйлера (круговых схем), названных так в честь Леонардо Эйлера (1707-1783) — одного из крупнейших математиков XVIII века, родившегося в Швейцарии, но весь свой талант отдавшего России. Каждый круг обозначает объем понятия, а любая точка внутри круга — предмет, входящий в его объем. Круговые схемы позволяют наглядно представить отношения между различными понятиями, лучше осмыслить и усвоить эти отношения.

Рассмотрим совместимые понятия.

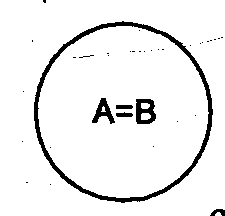

В отношениях равнозначности находятся совместимые понятия, объемы которых полностью совпадают. В таких понятиях мыслится один и тот же предмет или класс однородных предметов. Однако содержание этих понятий различно, так как каждое из них отражает только определенную сторону (существенный признак) данного предмета или класса однородных предметов.

Например, объемы понятий А — «сын» и В — «внук» совпадают (каждый сын есть чей-то внук и каждый внук — чей-то сын), но содержания их различны.

Необходимо отличать равнозначные понятия от равнозначных слов-синонимов. У равнозначных понятий одинаковый объем, но разное содержание. А слова-синонимы выражают понятия с одинаковым объемом и содержанием. Замена в любом осмысленном высказывании слов-синонимов друг с другом не влияет на смысл высказывания. Замена же слов, выражающих равнозначные понятия, может привести к существенному искажению смысла. Например, в высказывании «В 1980 году Москва была столицей игр XXII Олимпиады» нельзя заменить понятие «столица игр XXII Олимпиады» равнозначным ему понятием «центр Московской области». Таким образом, слова или словосочетания, выражающие равнозначные понятия, сами по себе не являются равнозначными.

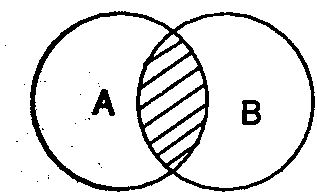

В отношении пересечения находятся совместимые понятия, у которых объемы частично совпадают. Частично совпадает и содержание данных понятий.

Например, пересекающимися понятиями являются А -«спортсмен» и В — «юрист»: часть спортсменов являются юристами, a часть юристов — спортсменами. В совместившейся части кругов мыслятся те спортсмены, которые являются юристами, а также те юристы, которые являются спортсменами.

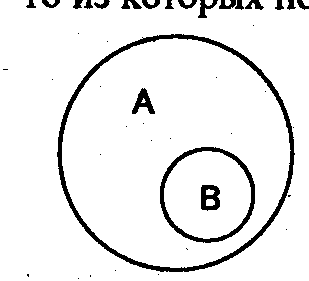

В отношении подчинения находятся совместимые понятия, объем одного из которых полностью входит в объем другого, составляя его часть.

В таком отношении, например, находятся понятия А -«кража» и В — «кража личного имущества граждан».

Объем первого понятия шире объема второго понятия: кроме кражи личного имущества граждан в него входит также кража государственного, кооперативного имущества.

Из двух понятий, находящихся в отношении подчинения, понятие с большим объемом (подчиняющее) является родовым, или родом по отношению к понятию с меньшим объемом (подчиненному), а последнее по отношению к первому называется видовым, или видом. Родовидовые отношения лежат в основе логических операций ограничения и обобщения понятий, деления объема понятий и некоторых видов определения.

Перейдем к рассмотрению несовместимых понятий.

При иллюстрации отношений между несовместимыми понятиями возникает потребность во введении более широкого по объему понятия, которое включало бы объемы несовместимых понятий.

В отношении соподчинения находятся два или более непересекающихся понятий, принадлежащих общему родовому понятию.

Соподчиненные понятия В и С — это виды одного рода А, у них общий родовой признак, но видовые признаки различны. Например, В — «должностное преступление» и С — «хозяйственное преступление», где А — «преступление».

В отношении противоположности находятся понятия, которые являются видами одного и того же рода, и при этом одно из них содержит какие-то признаки, а другое эти признаки отрицает и заменяет противоположными признаками.

Например, А — «тяжкое телесное повреждение» и В — «легкое телесное повреждение», где родовое понятие — «телесное повреждение». Объемы противоположных понятий составляют лишь часть объема общего для них родового понятия.

Слова, выражающие противоположные понятия, называются антонимами. Например: осудить — оправдать, обвинение — защита, алиби — улики, мягкое наказание — строгое наказание и др. Неудачное использование антонимов приводит к неясности мысли: «Потерпевший делал все возможное, силясь побороть свою слабость или «Гудов участвовал в преступных действиях в силу слабости своего характера».

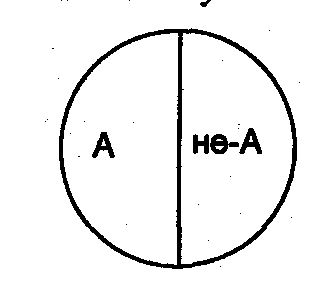

В отношении противоречия находятся такие два понятия, которые являются видами одного и того же рода, и при этом одно понятие указывает на некоторые признаки, а другое эти признаки отрицает, исключает, не заменяя их никакими другими признаками.

Например, А — «виновный» и не-А — «невиновный», где родовое понятие — «человек». Объемы двух противоречащих понятий составляют весь объем рода, видами которого они являются.

Таким образом, уяснение логической структуры понятий, определение их видов и отношений между сравнимыми понятиями дает возможность перейти к рассмотрению логических действий, или операций над понятиями.

Читайте также

§ 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ

§ 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ При образовании понятий часто бывает важно не только указывать их вид, но и выяснять, в каком отношении находятся эти понятия к другим понятиям. Высказывания типа “это понятие близко такому-то понятию” только запутывают суть дела. Нужно

Логические отношения между простыми атрибутивными суждениями

Логические отношения между простыми атрибутивными суждениями Так же, как и понятия, суждения могут быть сравнимыми и несравнимыми. Мы можем рассмотреть только сравнимые суждения. Сравнимыми называются суждения с одинаковыми субъектами и предикатами и различающиеся

§ 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ

§ 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ Рассматривая отношения между понятиями, следует прежде всего различать понятия сравнимые и несравнимые.Сравнимыми называются понятия, имеющие некоторые признаки, позволяющие эти понятия сравнивать. Например, «пресса» и «телевидение» —

§ 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОСТЫМИ СУЖДЕНИЯМИ

§ 6. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОСТЫМИ СУЖДЕНИЯМИ Суждения делятся на сравнимые и несравнимые.Несравнимыми являются суждения, имеющие разные субъекты или предикаты. Таковы, например, два суждения: «Некоторые студенты первокурсники» и «Некоторые студенты

§ 4. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛОЖНЫМИ СУЖДЕНИЯМИ

§ 4. ЛОГИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛОЖНЫМИ СУЖДЕНИЯМИ Сложные суждения, как и простые, могут быть сравнимыми и несравнимыми.Несравнимые — это суждения, которые не имеют общих пропозициональных переменных (простых суждений). Например, р ? q и m ? n.Сравнимые — это суждения,

§ 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ

§ 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ При образовании понятий часто бывает важно не только указывать их вид, но и выяснять, в каком отношении находятся эти понятия к другим понятиям. Высказывания типа “это понятие близко такому-то понятию” только запутывают суть дела. Нужно

Глава III. Отношения между понятиями

Глава III. Отношения между понятиями Объективные отношения между самими предметами находят свое отражение в отношениях между понятиями. Все многообразие этих отношений можно классифицировать также на основе важнейших логических характеристик понятия: его содержания и

1. Отношения между понятиями по их содержанию

1. Отношения между понятиями по их содержанию Сравнимые понятия. По содержанию могут быть два основных вида отношений между понятиями — сравнимость и несравнимость. При этом сами понятия соответственно называются «сравнимыми» и «несравнимыми».Сравнимые — это понятия,

2. Отношения между понятиями по их объему

2. Отношения между понятиями по их объему Совместимые понятия. Сравнимые понятия могут по объему также иметь два основных вида отношений — совместимость и несовместимость. А сами соотносящиеся понятия называются «совместимыми» и «несовместимыми».Совместимые — это

3. Логические отношения между теориями

3. Логические отношения между теориями Если логические отношения существуют между понятиями и между суждениями, то вправе ли мы говорить о логических отношениях между теориями? Ведь это неизмеримо более сложные мыслительные конструкции! Да, вправе и именно потому, что

Глава III. Отношения между понятиями

Глава III. Отношения между понятиями 1. Отношения между понятиями по их содержанию Сравнимые и несравнимые понятия1. Определите, какие из названных ниже пар понятий сравнимые, какие — несравнимые: «металл» — «золото», «вода» — «камень», «космос» — «ключ», «душа»—«песня»,

1. Отношения между понятиями по их содержанию

1. Отношения между понятиями по их содержанию Сравнимые и несравнимые понятия1. Определите, какие из названных ниже пар понятий сравнимые, какие — несравнимые: «металл» — «золото», «вода» — «камень», «космос» — «ключ», «душа»—«песня», «правовой нигилизм» — «соната»,

2. Отношения между понятиями по их объему

2. Отношения между понятиями по их объему 1. Какие из указанных ниже пар понятий относятся к совместимым, а какие — к несовместимым: «снег» — «дождь», «время года» — «зима», «самолет» — «вертолет», «ложка» — «вилка», «мужчина» — «женщина», «рыба» — «муравей», «учитель»

§ 1. Возможные логические отношения между суждениями

§ 1. Возможные логические отношения между суждениями Интерес логиков к структуре суждений вызван их желанием проявить все возможные формы суждений, с помощью которых суждения имплицируют друг друга. Помимо импликации суждения могут быть связаны и другими отношениями.

ЛЕКЦИЯ № 7 Отношения между понятиями

ЛЕКЦИЯ № 7 Отношения между понятиями 1. Общая характеристика отношений между понятиями Окружающий нас мир по своей природе — очень сложная система. Проявляется эта природа в том, что все предметы, которые мы только можем себе представить, всегда находятся во

Глава 4. Логические категории и отношения между понятиями

Глава 4. Логические категории и отношения между понятиями Начинается глава с перечисления десяти Аристотелевых категорий. Насколько я понял Георгия Ивановича, эти категории — это самые общие, корневые классы всех понятий. Вот, собственно, список:1. Субстанция

Источник

Логические отношения между понятиями

Так как все предметы находятся во взаимодействии и взаимообусловленности, то и понятия, отражающие данные предметы, также находятся в определённых отношениях. Конкретные виды отношений устанавливаются в зависимости от содержания и объёма понятий.

По содержанию могут быть два вида отношений между понятиями – сравнимость и несравнимость.

1). Сравнимыми называются понятия, отражающие некоторые общие существенные признаки предмета или класса однородных предметов. Например, «право», «политика», «мораль» (общественное явление), «юрист» и «адвокат» (высшее юридическое образование), «взятка» и «кража» (правонарушения). Степень сравнимости понятий может быть различной, а сами сравнения – весьма разнообразными, отражающими всё многообразие отношений предметов и явлений в окружающем мире.

2). Несравнимыепонятия не имеют общих признаков, далеки друг от друга по своему содержанию. Например, «симфоническая музыка» и «кассационная жалоба», «процессуальные акты предварительного расследования» и «общая тетрадь», «государство» и «всемирное тяготение».

В логических отношениях могут находиться только сравнимые понятия. Логический анализ несравнимых понятий невозможен.

В зависимости от того, как соотносятся объёмы сравнимых понятий, понятия делятся на две группы: совместимые и несовместимые.

Совместимые– это такие понятия, объёмы которых совпадают полностью или частично.Несовместимые – это понятия, объёмы которых не совпадают ни в одном элементе, но которые могут быть включены частично или полностью в объём общего для них понятия. Отношения между понятиями разделяются на отношения совместимости и несовместимости.

Отношения между понятиями принято иллюстрировать при помощи кругов Эйлера (круговых схем), названных так в честь Леонарда Эйлера (1707 – 1783) – одного из крупнейших математиков XVIII века, родившегося в Швейцарии, но весь свой талант отдавшего России. Каждый круг обозначает объём понятия, а любая точка внутри круга – предмет, входящий в его объём. Круговые схемы позволяют наглядно представить отношения между различными понятиями, лучше осмыслить и усвоить эти отношения.

Типы отношений совместимости понятий:

1). В отношенияхравнозначности (тождественности) находятся совместимые понятия, объёмы которых полностью совпадают. В таких понятиях мыслится один и тот же предмет или класс однородных предметов. Однако содержание этих понятий различно, так как каждое из них отражает только определённую сторону (существенный признак) данного предмета или класса однородных предметов.

Например, объёмы понятий А – «сын» и В – «внук» совпадают (каждый сын есть чей-то внук и каждый внук – чей-то сын), но содержания их различны. Аналогично: «Россия» и «Российская Федерация», «Ленинград» и «Санкт-Петербург», «равносторонний прямоугольник» и «квадрат».

Необходимо отличать равнозначные понятия от равнозначных слов-синонимов. У равнозначных понятий одинаковый объём, но разное содержание. А слова-синонимы выражают понятия с одинаковым объёмом и содержанием. Замена в любом осмысленном высказывании слов-синонимов друг с другом не влияет на смысл высказывания. Замена же слов, выражающих равнозначные понятия, может привести к существенному искажению смысла. Например, в высказывании «В 1980 году Москва была столицей игр XXII Олимпиады» нельзя заменить понятие «столица игр XXII Олимпиады» равнозначным ему понятием «центр Московской области». Таким образом, слова или словосочетания, выражающие равнозначные понятия, сами по себе не являются равнозначными.

2). В отношенииподчинения (субординации) находятся совместимые понятия, объём одного из которых полностью входит в объём другого, составляя его часть, не исчерпывая всего его содержания.

В таком отношении, например, находятся понятия А – «кража» и В – «кража личного имущества граждан», «металл» и «золото», «дерево» и «берёза».

Объём первого понятия шире объёма второго понятия: кроме кражи личного имущества граждан в него входит также кража государственного, кооперативного имущества; есть другие металлы, кроме золота; берёза – один из видов деревьев.

Из двух понятий, находящихся в отношении подчинения, понятие с большим объёмом (подчиняющее) является родовым, илиродом, по отношению к понятию с меньшим объёмом (подчинённому), а последнее по отношению к первому называется видовым, иливидом. Понятие «республика» является родовым по отношению к понятию «федеративная республика», но видовым по отношению к понятию «государство».

Предельно общие понятия являются только родовыми, единичные понятия – только видовыми, остальные могут быть и теми, и другими. Родовидовые отношения лежат в основе логических операций ограничения и обобщения понятий, деления объёма понятий и некоторых видов определения.

3). В отношениипересечения (перекрещивания) находятся совместимые понятия, у которых объёмы частично совпадают. Частично совпадает и содержание данных понятий.

Например, пересекающимися понятиями являются А – «спортсмен» и В – «студент»: часть спортсменов являются студентами, a часть студентов – спортсменами. В совместившейся части кругов мыслятся те спортсмены, которые являются студентами, а также те студенты, которые являются спортсменами.

При иллюстрации отношений междунесовместимыми понятиями возникает потребность во введении более широкого по объёму понятия, которое включало бы объёмы несовместимых понятий.

Типы отношений несовместимости понятий:

1). В отношении соподчинения (координации) находятся два или более непересекающихся понятий, принадлежащих общему родовому понятию.

Соподчинённые понятия В и С – это виды одного рода А, у них общий родовой признак, но видовые признаки различны. Например, В – «должностное преступление» и С – «хозяйственное преступление», где А – «преступление»; «монархия» и «республика» – соподчинённые понятия при родовом понятии «форма правления».

2). В отношениипротивоположности (контрарности) находятся понятия, которые являются видами одного и того же рода, и при этом содержат взаимоисключающие признаки.

Например, А – «тяжкое телесное повреждение» и В – «лёгкое телесное повреждение», где родовое понятие – «телесное повреждение». Объёмы противоположных понятий составляют лишь часть объёма общего для них родового понятия: «богатство» и «бедность», «мудрость» и «глупость», «добро» и «зло», «чёрный» и «белый».

Слова, выражающие противоположные понятия, называютсяантонимами. Например: осудить – оправдать, обвинение – защита, алиби – улики, мягкое наказание – строгое наказание и др. Неудачное использование антонимов приводит к неясности мысли: «Потерпевший делал всё возможное, силясь побороть свою слабость» или «Гудов участвовал в преступных действиях в силу слабости своего характера».

3). В отношениипротиворечия (контрадикторности) находятся такие два понятия, которые являются видами одного и того же рода, и при этом одно понятие указывает на некоторые признаки, а другое эти признаки отрицает, исключает, не заменяя их никакими другими признаками.

Например, А – «виновный» и не-А – «невиновный», где родовое понятие – «человек». Объёмы двух противоречащих понятий составляют весь объём рода, видами которого они являются (закон «третьего не дано»): «металл» – «неметалл», «живое» – «неживое».

Итак, в логике выделяется шесть вариантов отношений между понятиями. Любые два сравнимых понятия обязательно находятся в одном из шести указанных случаев отношений.

Надо обратить внимание на то, что если два понятия обозначают часть и целое, например, «месяц»и «год»,то они находятся в отношении соподчинения, хотя может показаться, что между ними отношение подчинения, ведь месяц входит в год. Однако если бы понятия «месяц»и «год» были подчинёнными, то тогда надо было бы утверждать, что месяц – это обязательно год, а год – это не обязательно месяц. Месяц – это не год, а год – это не месяц, но и то, и другое – отрезок времени, следовательно, понятия «месяц»и «год»,так же как и понятия «книга» и «страница книги», «автомобиль» и «колесо автомобиля», «молекула» и «атом»и т. п., находятся в отношении соподчинения, так как часть и целое – не то же самое, что вид и род.

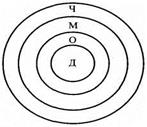

Рассмотрим отношения между понятиями «дедушка», «отец», «мужчина», «человек»с помощью круговой схемы.

Как видим, указанные четыре понятия находятся в отношении последовательного подчинения: дедушка – это обязательно отец, а отец – не обязательно дедушка; любой отец – это обязательно мужчина, однако не всякий мужчина является отцом; и, наконец, мужчина – это обязательно человек, но человеком может быть не только мужчина.

Отношения между понятиями «хищник», «рыба», «акула», «пиранья», «щука»изображаются следующей схемой:

Подытоживая всё сказанное, отметим, что отношения между понятиями – этоотношения между их объёмами.Значит, для того чтобы было возможно установить отношения между понятиями, их объём должен быть резким, а содержание, соответственно, ясным, то есть эти понятия должны быть определёнными. Что касается неопределённых понятий, то установить точные отношения между ними достаточно сложно, фактически невозможно, ведь из-за неясности их содержания и нерезкости объёма два каких-нибудь неопределённых понятия можно будет характеризовать как равнозначные или как пересекающиеся, или как подчиняющиеся и т. д. Например, возможно ли установить отношение между неопределёнными понятиями «неаккуратность» и «небрежность»?То ли это будет равнозначность, то ли подчинение – точно сказать невозможно. Таким образом, отношения между неопределёнными понятиями являются также неопределёнными.

Знание отношений между понятиями имеет огромное значение для их правильного употребления в устной и письменной речи, отражения действительных отношений между самими вещями, обозначаемыми понятиями. Содержание равнозначных понятий может меняться (от негативной оценки к нейтральной или положительной, и наоборот). Один и тот же человек может обозначаться по-разному: фамилия (Петров), местоимение (он), социальный статус (студент), ситуация (потерпевший).

Логические ошибки в отношениях между понятиями:

1) использование неравнозначных понятий в качестве равнозначных: плебисцит (опрос общественного мнения) и референдум (опрос, имеющий юридическую силу) – одинаковы по процедуре проведения;

2) использование равнозначных понятий в качестве различных («суверенность» и «независимость», «легальность» и «законность»);

3) смешение родовых и видовых понятий, неправильное их употребление (вместо «женщина» говорится «человек») для увеличения или уменьшения выразительности речи.

Подчинённые родовидовые понятия пишутся слитно («западноевропейский», «восточнославянский»), а соподчинённые понятия – через дефис («северо-запад», «газетно-журнальный зал», «Австро-Венгрия»).

Таким образом, уяснение логической структуры понятий, определение их видов и отношений между сравнимыми понятиями даёт возможность перейти к рассмотрению логических действий, или операций над понятиями.

Источник