Обезьяна

Имеет более высокий символический статус на Востоке, чем на Западе.

Способность к подражанию и многообразие форм поведения.

Символика противоречива и обычно связана с различными сторонами человеческого поведения.

Истории о королях-обезьянах, ловких и умных героях, встречаются в китайских и индийских мифах.

Безобразность и плутовство, обладает способностью к трансформации, апотропаична.

Обезьяна обыкновенная (мелкая, с хвостом)

Бесстыдство, настырность, зловредность, низшие инстинкты.

Обезьяна собакоголовая / павиан (большая, бесхвостая)

Почиталась в Древнем Египте (бабуин), Африке, Индии и Китае.

Содержание

К обезьянам (прежде всего к бабуинам и плащеносным павианам — гамадрилам) относились с глубоким почтением: нубийские племена должны были их поставлять в качестве дани. Считалось, что они понимают человеческую речь и способны к обучению больше, чем некоторые ученики.

Обезьяне поклонялись и считали её покровительницей искусства и музыки.

Ибисоголовый Tот, бог мудрости, нередко изображался в виде старого мудрого павиана. Он символ мужества и знания, покровитель просвещенных людей, записывающего речи бога-творца Птаха и приговор Анубиса после взвешивания душ усопших. В ранний период существовал самостоятельный бог-павиан, называвшийся «Большой Белый» (Хезур), который уже в период пирамид считался одной из форм бога Тота. Он был защитником и покровителем писцов и священных текстов. Часты изображения павиана, сидящего на плечах или на голове писца.

Обезьяны, сидящие под потоком воды, льющейся из труб, — символ Тота как бога летоисчисления: эта образная связь со времени основывается на том наблюдении, что это животное мочится с «астрономической» регулярностью — ровно двадцать четыре раза в день … Можно сказать, что обезьяны были «первыми водяными часами человечества».

Более известна связь обезьян с солнцем: их крик на рассвете толковался как почитание и молитва к богу. Часто изображается восходящее солнце и павианамы с приветственно поднятыми передними лапами. Иногда в таком виде изображались восемь прабогов огдоады; восход солнца при этом служит символом сотворение мира.

Первоначально Тот был, наверное, лунным божеством, так что неудивительно, что павианы часто изображены несущими на голове диск луны.

В Южном Китае и на Тибете семьи с гордостью вели свою родословную от предков-обезьян, которые якобы похищали женщин и те рожали от них детей. Бодхисатва Авалокитешвара (воплощенный в далай-ламе) первоначально явился в образе священной обезьяны (ху), проявившей сострадание к великанше, от брака с которой и произошли шестеро родоначальников народа Тибета.

В китайской традиции — озорство, тщеславие, желание передразнивать.

Знаменитый Сунь У-кун сопровождал буддийского паломника Сюань-цзяна в его странствиях по Индии, и при этом наряду с великими подвигами совершила множество каверз.

По сходству звучания изображения обезьяны на сосне или на лошади служили пожеланием высокого общественного положения.

Часто обезьяна изображалась с «персиком жизнедающим».

Девятое животное Двенадцати Земных Ветвей (китайский зодиак), связанное с летом и Металлом; символ находчивости, оптимизма, дипломатичности, упрямства, склонности к спекуляциям. Год Обезьяны — время развития, волнующее и интересное, благоприятное для почти невероятных начинаний и импровизаций.

Гиббон символизирует материнскую заботу.

Обезьяне приписывается сила обеспечивать хорошее здоровье, успех и защиту (5).

«Год обезьяны и месяц осла» — значит никогда.

Одна из Трех Бесчувственных Тварей китайского буддизма, жадная, постоянно что-то хватающая. Другие: лань — олицетворение любовной страсти; тигр — гнева.

Игрушечные обезьяны считаются талисманами, охраняющими детей.

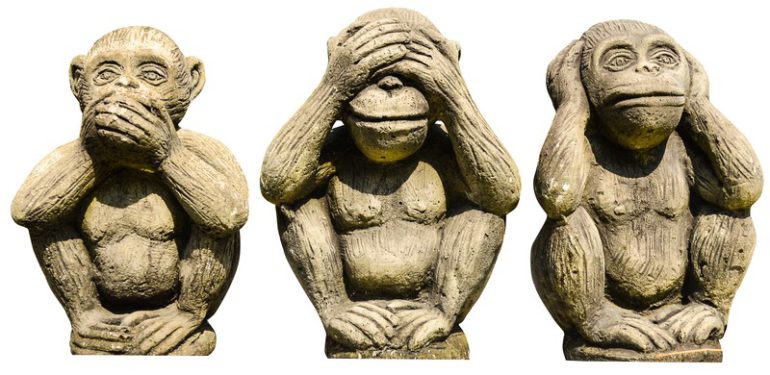

«Кочин» — три Мистических Обезьяны у которых закрыты рот, глаза и уши. Их резное деревянное изображение находится в храме первого сегуна Токугавы в Никко. В японском языке слова «обезьяна» и «ничего не делать» звучат одинаково — «зару». Поэтому вся группа передаёт фразу: «Не вижу зла (Часто употребляется определение „дурное“, а не „зло“…), не слышу зла, не говорю о зле» и символизирует сознательный отказ от дурных поступков и мудрую осторожность. Подобные резные фигурки считались также талисманом, охраняющим от клеветы. Популярное на Западе толкование этого образа: «ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не говорить» совершенно неверно.

Первоначально речь шла о лазутчиках, посланых богами к людям, чтобы разузнать об их делах. Средством защиты от такого выслеживания должны были служить изображения слепых, глухих и немых обезьян.

Календарный и гадательный символом в древнемексиканских культурах, 11-й дневного знака (по-ацтекски — оцомати или озоматли; у майя — батц). Обезьяна считалась богом игры и танца, и рожденные под этим знаком должны были стать шутами, скоморохами, танцорами или певцами.

Символ веселья, шутки, радости жизни, здравого смысла и дерзости. У майя — символ грубых чувств, варварства и пороков (лени), характерных для третьей эпохи.

У майя Бог Северной Звезды имел обезьянью голову.

В Древней Мексике обезьяна имеет не совсем понятную символическую связь с ветром.

Следующие друг за другом эпохи или «Солнца» заканчивались периодическими светопреставлениями: период «Солнца воды», например, закончился потопом, а вторая эра или «Ветренное солнце» — опустошительными смерчами. Люди этой (. ) эпохи превратились в обезьян.

Священное животное. Символом силы, верности и самопожертвования.

Олицетворение доброжелательности и нежности.

Индийские крестьяне страдают от набегов обезьян…

Праздник Ханумам-джаянти, день рождения Ханумана.

Хануман, индийский бог обезьян, сын бога ветра Вайи, воин, верный спутник и министр Рамы. Обладает божественной силой, известен своими знаниями, проворством, быстротой, и верностью Раме, которого защищает во время бегства от гигантов (символизирующих тяжкий труд возрождения). Символ плодородия и целительства.

Рассматривается негативно, как карикатура на человека и воплощение таких пороков, как:

- кокетство (с зеркалом в руке),

- алчность (жадность) и

- преступные намерения.

Коварство, злоба, хитрость, похоть (распутство, вожделение, страсти), грех (порок), непристойность, легкомыслие, тщеславие, любовь к роскоши, идолопоклонничество (идолопоклонство) и ереси.

Символ похабного, бесстыдного человека.

Может символизировать нерадивость души человека — слепоту, жадность, склонность к грехопадению.

В цепях (опутанная) — означает преодоленный грех (побежденного черта), победы веры и добродетели.

«Физиологус». … изображалась коварной, но склонной к подражанию: охотник делал вид, что ему в глаза попал клей, а затем прятался; обезьяна спускалась с дерева, «по-обезьяньи» закрывала глаза, и охотник мог легко поймать её в петлю. «Таким же образом ловит нас большой охотник, Дьявол. Он… приносит клей греха, ослепляет глаза, делает слепым дух человека, делает большую петлю, и это портит душу и тело человека».

В раннем средневековье — символ дьявола (Сатану); обозначение скорее язычества, нежели греховности.

В готическую эпоху обезьяна с яблоком во рту стала символизировать Грехопадение и в таком виде являлась в изображениях Девы Марии, Младенца и других сюжетах, например в сцене поклонения волхвов вместе с другими животными.

Обезьяна на цепи — душевное волнение, которое рыцарь должен побороть, чтобы освободить свой разум.

- аллегории Вкуса (пять чувств) в эпоху Возрождения;

- сангвиника (→ Вера, темпераменты);

- тщеславия (нарряду с павлином и, реже, бабочкой;

- порока вообще и персонификации Распутства (→ Дикарь);

- похоти (→ другие многочисленные образы).

Часто карикатурно изображают мелкие недостатки человеческой натуры или являются аллегорией подражательного искусства. Способности к имитации человеческого поведения широко использовались для высмеивания тщеславия и глупости.

Человек, узнаваемый в обезьяне в искаженном виде, — низменный образ его самого, отраженный в ней.

С эпохи средневековья служит символом искусства, в частности живописи и скульптуры. Искусство художника считалось по сути своей имитацией; оно стало связываться с животным, известным своими способностями подражать (передразнивать). Эта идея нашла выражение в популярном афоризме «Ars simia naturae» [лат. — «Искусство — обезьяна природы»], особенно полюбившемся фламандским художникам XVII века. Они изображали художника в образе обезьяны за созданием портрета — как правило, женского, но не редко и светского мужчины — или ваяющим скульптуру из камня. Эта пародия на художника со временем распространилась и на другие виды человеческой деятельности, и обезьяны стали изображаться сидящими за обеденным столом, играющими в карты или на музыкальных инструментах, кутящими, пляшущими, катающимися на коньках и т. д. Часто место обезьян занимают другие твари, в особенности кошки и совы. Художник высмеивает человеческую претенциозность — глупость и суетность. Образ художника-эпигона.

Обезьяна, которая душит детеныша в своих объятиях

- Родительская любовь слепа.

Символ слепой лю6ви. EMSI 18-1, с.177

Обезьяна, опорожняющая сумку с гинеями

- От неправедно нажитого богатства не будет прибыли.

Символ показывает нам, что даже туго набитая нищенская сума обычно пускается по ветру расточительным наследником. EMSI 32-3,с.236

Лев, пожирающий о6езьяну

- Я использую дурака в качестве лекарства.

Считается, что больные львы лечатся кровью своих закоренелых врагов — обезьян. Львы обладает смелым и открытым нравом, в то время как обезьяны — коварным и заносчивым. Этот символ может — также означать то, что мудрые люди порой общаются с дураками не без пользы для себя. EMSI 26-3, с.211

В сходном контексте обезьяна упоминается также в комментарии к эмблеме Лев, убивающий лису

- Доблесть побеждает предательство.

Известно, что лиса является символом предательства, хитрости и обмана, а лев — доблести и открытого благородства. По этой причине лев питает извечную ненависть к лисам, обезьянам и волкам, то есть ко всем тварям, обладающим коварной и предательской натурой. [EMSI 36-12, с.257]

Обезьяны вообще символизируют низшие силы, тьму или бессознательную активность, но в этом символизме — подобно символизму легендарных мифических существ — сочетаются два аспекта. С одной стороны, эта бессознательная сила может быть опасной, так как она может разрушить индивида, однако она также может оказать благо — как все бессознательные силы, — когда меньше всего ожидают.

Толкуется как признак неуверенности и сомнения в собственной роли, а также как символ бесстыдства.

Является по психологической интерпретации любым видом «человекоподобия того, что еще не является человеческим», но хочет достигнуть этой ступени; «тот, кому она снится, приближается к этой возможности со стороны, вызывающей пренебрежение» (Эппли).

Пантера — противостояние, естественный враг обезьяны, оленя.

Различные виды обезьян из Африки и Южной Азии были известны уже в древнем мире (греч. pithekos, лат. simia); при случае выдрессированные артистами обезьяны использовались для «театральных представлений». Назвать человека «обезьяной» считалось ругательством, ибо она была символом коварства и уродливой внешности. Тем не менее обезьяны нередко содержались как экзотические домашние животные. Существовало поверье, что обладание глазом обезьяны делает невидимым, а моча обезьяны, разлитая у двери врага, вызовет к нему ненависть окружающих.

Источник

Три обезьяны — не вижу, не слышу, не скажу — что означает символ?

Здравствуйте, дорогие читатели – искатели знаний и истины!

Возможно, среди восточных сувениров вам встречались статуэтки обезьянок, закрывающих рот, глаза или уши. Это три обезьяны – не вижу, не слышу, не скажу. Они имеют любопытную и занимательную историю, уходящую корнями на несколько столетий назад.

Сегодняшняя статья расскажет, что означают милые фигуры обезьянок, откуда они родом, благодаря кому увидели свет, какой имеют неочевидный смысл, а еще – соотносятся ли они как-то с религией.

Как их называют

Само название трех обезьянок указывает на их национальное происхождение. Их так и называют – «сан-дзару», или «самбики-но-сару», что значит в переводе с японского «три обезьяны».

Ничего не вижу, не слышу, не скажу – в данном случае под словом «ничего» нужно понимать именно зло. Философия и жизненная позиция такова: я не вижу зла, не слышу его, не говорю о нем, а значит, полностью от него защищен. Фигурки обезьянок – символ отказа от зла этого мира.

Каждую обезьянку зовут по-своему:

- Миа-дзару – закрывает глаза;

- Кика-дзару – прикрывает уши;

- Ива-дзару – закрывает рот.

Смысл их имен заключается в их действии, а точнее бездействии: «миадзару» переводится как «не видеть», «кикадзару» – «не слышать», «ивадзару» – не говорить.

«Почему именно обезьяны?» – спросите вы. Дело в том, что вторая часть всех вышеперечисленных действий – «дзару» – созвучна с японским словом, обозначающим обезьяну. Вот и получается некая игра слов, оригинальность который сполна оценить может только истинный японец.

В последнее время к обезьяньему трио все чаще добавляется четвертая мартышка. Ее зовут Си-дзару, и она олицетворяет собой мораль всей фразы – «не делаю зла». На изображениях она лапками прикрывает животик или «причинные места».

Однако Си-дзару не прижилась среди сородичей, особенно в Азии. По одному утверждению, причина тому – неестественность этой обезьянки, ведь она была якобы придумана искусственно в качестве выверенного маркетингового хода.

Другое мнение гласит, что проблема в восточной нумерологии, которая называет цифру «четыре» приносящей несчастья. Так и осталась знаменитая статуэтка трио, а не квартетом.

Происхождение символа

Родной город фигурки – Никко, который находится в 150 километрах от столицы Японии – Токио. Японцы обожают это место, и это неудивительно – здесь находится святилище синтоистов Тосё-гу. Оно представляет собой поразительный комплекс резных зданий – настоящий шедевр резьбы по дереву.

Недаром Тосё-гу внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но еще одна его достопримечательность – конюшня. Именно здесь над дверью с 17 столетия красуется резная скульптура «Сан-дзару». Ее автор – Хидари Дзингоро, человек, благодаря которому про трех обезьян стало известно всему миру.

В Японии вообще очень любят обезьян. В этой стране они считаются мудрыми животными, олицетворяющими находчивость и влекущими за собой успех.

Нередко возле домов можно увидеть скульптуру обезьяны – Мигавари-дзару. По-другому ее можно назвать двойником обезьяны. Она отгоняет нечистую силу, злых духов, которые способны привлекать несчастья, болезни, несправедливость.

Религиозный подтекст

Ответвление буддийской мысли Тэндай утверждает, что обезьяний символ достиг японских земель благодаря китайскому монаху-буддисту Сайтё в VIII столетии. Уже тогда три обезьянки означали практический ум и беспредельную мудрость.

Действительно, буддизм с радостью принимает и поддерживает мудрое изречение из уст Сан-дзару: не нужно замечать зла, которое имеет место быть вокруг, так же, как не нужно его совершать, подпитывать, и тогда путь к Просветлению будет более чистым и легким.

Более того, фигурки мартышек довольно часто используются в буддистских святынях. Но считать, что они берут начало в философии Будды, будет неправильно.

На самом деле три «дзару» восходят к японскому культу Косин, который, в свою очередь, «перекочевал» из религии Китая Дао. Согласно верованию Косин, в человеке обитают некие сущности , которые наблюдают за хозяином.

Если он не может справиться с внутренним злом, раз в два месяца эти сущности выведывают тайны хозяина о злодеяниях, направляя их к Всевышнему.

Чтобы избежать кары, человеку нужно не видеть, не слышать зла, не говорить о нем и не совершать, а в опасные дни, когда сущности могут вырваться наружу, не стоит даже спать!

Похожая житейская мудрость, связанная с отречением, отказом от злодеяний есть во многих религиозных направлениях и их священных текстах: в индуистской, христианской, мусульманской, иудаистской, джайнистской религии.

Заключение

Большое спасибо за внимание, дорогие читатели! Пусть мудрость и удача никогда не покидают вас.

Делитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях, и будем искать истину вместе!

Источник