Черносошные крестьяне — лично свободные люди

История нашей страны, как, впрочем, и любой другой, представляет собой процессы социально-экономического и политического развития с элементами борьбы между сословиями, одни из которых находились в привилегированном положении, а другие — в абсолютно противоположном. К такому сословию и относились крестьяне черносошные и владельческие Руси, а потом и Российской империи.

Российские нюансы исторического процесса

Чтобы подробно разобраться в крестьянском вопросе, необходимо понять, как шел процесс феодализации и капитализации в нашей стране. В отличие от Европы, эти важные события в Руси происходили с некоторым запозданием. Тому было несколько объективных причин, самой главной, однако, было нашествие монголо-татар. Если сравнивать аналогичные процессы феодализации Руси и Европы доордынского периода, то можно сказать о большой степени сходства их. А вот далее пути совершенно расходятся: если на Западе крепостное право стало отмирать в тринадцатом-четырнадцатом веке, то на Руси оно только начинает укрепляться. Особенно это становится заметно к концу четырнадцатого века. Именно после постепенного освобождения от зависимости от Орды усиливаются стремления феодалов привязать крестьян к своим хозяйствам. На протяжении последующих веков этот процесс лишь приобретал все большие масштабы.

Зарождение дифференциации

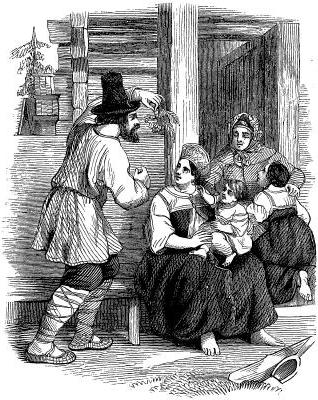

Неравенство возникло еще в древнерусском государстве, тогда появились закупы, рядовичи. Это были люди еще лично свободные, но попавшие в экономическую зависимость. Богатые и знатные русичи стремились превратить их в полностью зависимых, но получалось это с переменным успехом. Тем не менее тогда появляется особая категория практически бесправных людей-холопов. Но назвать этот процесс закрепощением пока нельзя — это только его истоки, которые были притушены уже упоминавшимся монгольским нашествием. Однако установление феодального контроля над крестьянским сословием не было полностью остановлено, просто оно замедлилось. В XII-XIV веках у крестьян существовало право Юрьева дня, которое позволяло им раз в год менять владельца, выплатив ему компенсацию (пожилое). Государство и великий князь, а затем и царь не оставались в стороне от этого процесса. С одной стороны, они защищали интересы феодалов, а с другой — расширяли свои земельные владения. Крестьяне, проживающие там, а также переселившиеся туда, это и были черносошные крестьяне.

Законодательное оформление крестьянской зависимости

На эти переходы феодалы смотрели с большим неудовольствием, о чем не раз заявляли власти. Верховная власть считала своей основной поддержкой слой крупных, средних и мелких дворян, поэтому вынуждена была считаться с недовольством этих людей. Черносошные крестьяне, как правило, подвергались меньшей эксплуатации и были связаны лишь налогами и небольшими повинностями в пользу государства, поэтому понятно стремление частновладельческих крестьян поменять свой статус. Законодательно право перехода крестьян было установлено Судебником 1497 года. Последовавшие затем события, в частности расширяющаяся дворянско-боярская оппозиция, привели к появлению в новом Судебнике 1550 года статьи об увеличении пожилого. Хотя правило Юрьева дня сохранялось, однако выплата за переход значительно возросла, что было для многих крестьянских семей непосильной суммой. Таким образом, власть надеялась найти компромиссное решение, уступив феодальному сословию, но и не проигнорировав полностью интересы крестьян.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Сельское население европейского Севера и Сибири — это сохранившиеся к концу шестнадцатого и началу семнадцатого века черносошные крестьяне. Определение этого термина можно сформулировать следующим образом: крестьяне, находившиеся в зависимости от государства, но лично свободные, проживающие на домене правителя. Другое их название — государственные крестьяне. К этой эпохе центр страны был весь крепостной. Этому способствовала политика Ивана IV. Ливонская война, последовавшая затем опричнина привели к крайнему запустению центральной и частично южной части европейской территории страны. Поэтому в 1581 году появился указ «О заповедных летах», что означало временный запрет на переход крестьян к другим владельцам. Хотя власти выдавали это за временную меру, тем не менее после этого переходов крестьян больше не было.

Эпоха крепостничества

Дальше политика лишь ужесточалась, в 1597 году вышел указ «Об урочных летах», который предусматривал сыск беглых крестьян и возвращение их хозяину в течение пяти лет, с течением времени этот срок только возрастал. В 1649 году было принято Соборное Уложение, новый свод законов государства, который уже фактически запретил менять владельца, а период сыска беглых крестьян стал бессрочным. Эта дата считается эпизодом окончательного установления контроля феодалов над крестьянами, в России установилось крепостное право, но не все крестьяне стали владельческими. Население сельских единиц, оказавшееся к моменту принятия Уложения на территории страны, принадлежавшей царской семье, не были крепостными, оставаясь свободными, — вот кто такие черносошные крестьяне. А сам термин получил свое название от налога — на черную соху.

Источник

Что значит лично свободные крестьяне

КРЕСТЬЯНЕ В РОССИИ

Основные этапы развития крестьянского сословия России

В Древней Руси крестьянами называли всё население, вне зависимости от его занятий. Как один из основных классов российского населения, главным занятием которого является земледелие, крестьянство оформилось в России к XIV — XV веку. В XVI — XVII веке распространилась крепостная зависимость крестьян от землевладельцев-помещиков. С конца XVIII века и особенно после ликвидации системы крепостничества в 1861 году крепостные крестьяне постепенно разделились. С одной стороны, появились крестьяне-предприниматели, а с другой шёл процесс массового обнищания беднейших крестьян. Ещё раньше начался процесс расслоения лично свободных чёрных крестьян.

После 1861 года крестьяне остались беднейшим сословием России, по-прежнему страдая от безземелья. С конца XIX века сложилась надельная система землевладения, при которой наделом владела крестьянская община. Надельная земля не подлежала ни продаже, ни дарению, ни закладу. Наделы у разных крестьянских хозяйств были разными по размеру, помещичьи наделы и наделы в крепких кулацких хозяйствах были больше. Будучи связаны круговой порукой за выполнение повинностей, крестьяне законно, по суду, могли подвергаться телесным и иным наказаниям. Значение надельного землевладения снизилось с началом столыпинской реформы, когда крестьяне получили право свободно выходить из общины и без ограничений получать в собственность надельную землю.

Аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина — реформа крестьянского надельного землевладения — началась в 1906 году. Она была «спровоцирована» революцией 1905 — 1907 годов и проводилась ради ликвидации крестьянского малоземелья, активизации хозяйственной деятельности крестьян, увеличения товарности крестьянского хозяйства, создания слоя крепких хозяйственников. С 27 августа 1906 года Крестьянскому банку дали право продавать крестьянам свободные участки казённых и удельных (бывших дворцовых) земель, с 5 октября 1906 года отменили подушную подать и круговую поруку, с 9 ноября 1906 года разрешили выход из крестьянской общины на хутора и отруба. Сняли ограничения на свободу передвижения крестьян по всей территории страны вплоть до Дальнего Востока, разрешили семейные разделы. Попытались ограничить произвольные решения местных властей (практически безуспешно) и расширили права крестьян на земских выборах. Опасаясь потери привилегий, землевладельцы всячески препятствовали проведению реформы, Столыпин потерял поддержку императора, а летом 1911 года был убит. С 1906 по 1915 год из крестьянской общины выделились 25 % крестьянских хозяйств, которые давали до 50 % рыночного хлеба в России, Россия стала третьей в мире страной по экспорту пшеницы, но реформа не была завершена.

Помещичье землевладение было ликвидировано в октябре 1917 года Декретом о земле. Впоследствии, при советской власти, крестьяне пережили коллективизацию 1920-х – 1930-х годов, в 1930-е – 1950-е годы были подвергнуты репрессиям, до 1970-х годов не могли свободно передвигаться по стране в силу отсутствия паспортов. С 1990-х годов крестьяне по-прежнему один из наиболее бедных социальных слоёв населения России.

Категории крестьян в России IX — начала ХХ века

Российское крестьянство изначально было свободным. В Древней Руси IX — XV веков крестьянствовали пашенные крестьяне и смерды. С XI — XII века смерды стали попадать в зависимость от землевладельцев. С конца XV века понятие «смерд» потеряло свой социальный смысл и осталось в лексиконе помещиков и чиновников со значением уничижительности, как презрительное обозначение крепостного крестьянина. В XVI веке оформилась категория владельческих крестьян, называемых иначе крепостными или помещичьими.

Трансформация категории пашенных крестьян протекала несколько иначе. В XIV веке «пашенные люди» остались в основном лишь в Сибири, а на территории европейской России появились две новые категории крестьянского сословия — черносошные крестьяне в центральных и южных районах и половники на северных территориях. В начале XVIII века все крестьяне, работающие на свободных, казённых и удельных (дворцовых) землях, были отнесены к категории государственных крестьян.

С XI века существовала в России и такая категория крестьянского сословия, как монастырские крестьяне. В 1764 году все они были переведены в категорию экономических крестьян, а немного позднее отнесены к категории крестьян государственных.

С XV века всё крестьянское население, платящее подворный налог и выполняющее государственную повинность (тягло), именовалось тяглым, или тягловым, населением. К тягловым крестьянам относили и владельческих, и черносошных крестьян, а со второй половины XVII века также бобылей и, с начала XVIII века, холопов. С введением подушного обложения в 1724 году категории тяглового крестьянства стали именовать податным населением.

1. Крепостные крестьяне

Владельческие, или крепостные, или помещичьи крестьяне жили в вотчинах и поместьях, находясь под властью помещика и выплачивая ему ренту, а государству повинности. До конца XVI века владельческие крестьяне пользовались правом ухода («отказа», «выхода») от землевладельца один раз в год в Юрьев день, при соблюдении определённых условий. С 1597 года указом правительства был введён пятилетний срок сыска беглых крестьян, что фактически означало жёсткое прикрепление их к земле владельца. Уложением 1649 года был введён бессрочный сыск. В XVIII веке положение владельческих крестьян ещё более ухудшилось — безземельных крестьян всё чаще продавали, а неугодных помещики имели право сослать в Сибирь. В 1859 году общая численность владельческих крестьян мужского и женского пола составляла около 23 миллионов человек.

Безземельными крестьянами называли в России категорию владельческих крестьян, не имеющих надела земли в результате:

— отказа от надела при составлении уставной грамоты;

— утраты права на полученный надел с выходом из сельского общества;

— утраты надела вследствие неисправного внесения платежей и повинностей, долговых и податных взысканий в неурожайные годы, потери скота и т. п.

Безземельные крестьяне существовали как категория населения до 1861 года, когда были приравнены к категории дворовых крестьян.

Дворовые крестьяне в России были зависимыми лицами, жившими при дворе помещика и обслуживавшими его и его семью. Дворовых крестьян называли также челядью, холопами, прислугой и пр. С конца XVII века до 1861 года дворовые крестьяне входили в категорию крепостных, были лишены земельных наделов и жили в господских дворах.

С конца XVII века, в связи с развитием промышленных и горнодобывающих предприятий, в России появились горнозаводские крестьяне. Эта категория владельческих крестьян была распространена на Урале и частично на Алтае. Горнозаводские крестьяне состояли из лично свободных приписных и владельческих посессионных крестьян и были обязаны жить и работать на горных заводах.

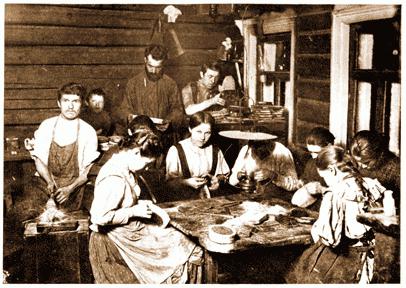

Посессионные крестьяне появились в России в 1721 году. Это были крепостные крестьяне, закреплённые за посессионными мануфактурами и продаваемые или покупаемые неотъемлемо от этих мануфактур. Сначала посессионных крестьян можно было покупать на оговариваемые сроки, а с 7 января 1736 года в «вечное пользование». В XIX веке в число посессионных крестьян были включены «непременные работники» (новое название приписных крестьян). Посессионных крестьян нельзя было использовать на сельскохозяйственных работах, отдавать в рекруты вместо крепостных и пр. Наказывали посессионных крестьян как физически, так и экономически — налагали денежные штрафы, производили выплаты из жалованья. В XIX веке владельцы посессионных мануфактур стали стремиться заменять крепостных крестьян наёмными рабочими, и с 1840 года получили право освобождаться от посессионных крестьян. В 1861—1863 годах категория посессионных крестьян была ликвидирована.

Ещё одна категория крепостных крестьян в России — дворцовые крестьяне. Дворцовое землевладение сложилось в стране в период XII — XV веков. С XVI века среди членов царской семьи распространилась мода раздавать дворцовых крестьян в качестве вознаграждения своим родственникам, фаворитам, приближённым, служилым дворянам. Дворцовые крестьяне принадлежали лично царю и членам царской фамилии, жили на землях великих князей и царей (так называемых «кабинетских землях») и несли в их пользу различные повинности — натуральный и (или) денежный оброк (с 1753 года в основном только денежный оброк). Главной обязанностью дворцовых крестьян было снабжение царской семьи продовольствием и дровами. Со временем дворцовые крестьяне вошли в категорию владельческих крестьян, а с 1797 года стали именоваться удельными крестьянами. Количество дворцовых крестьян в 1700 году составляло 100 тысяч дворов. С 1724 года дворцовыми крестьянами ведала Главная дворцовая канцелярия — центральный административный, хозяйственный и судебный орган по управлению дворцовыми крестьянами. На местах дворцовыми землями управляли приказчики, а с начала XVIII века управители. В XVIII веке экономическое положение дворцовых крестьян было лучше относительно прочих крепостных, поскольку их повинности были легче, а свободы в хозяйственной деятельности они имели больше. В результате к концу XVIII века среди дворцовых крестьян выделились зажиточные категории — богатые крестьяне, торговцы, ростовщики и другие.

Удельные крестьяне, являвшиеся, в сущности, бывшими дворцовыми крестьянами, появились в России, как было сказано выше, в 1797 году, и хозяйствовали на удельных землях, то есть на землях, находящихся в собственности императорской семьи. Удельные крестьяне и удельные земли управлялись Департаментом уделов через местные удельные конторы. Селения удельных крестьян объединялись в волости. На сельских сходах избирали старост, сотских и десятских. Преобладающей формой повинностей удельных крестьян был оброк. Удельные крестьяне пользовались большей свободой хозяйственной деятельности, чем владельческие крестьяне. Количество мужских душ удельных крестьян постепенно увеличивалось:

1797 год — 463 тысячи;

1812 год — 570 тысяч;

1857 год — 838 тысяч.

Указом от 26 июня 1863 года на удельных крестьян были распространены основные положения крестьянской реформы 1861 года. В частности, удельные крестьяне получили в собственность часть удельных земель за обязательный выкуп. В результате наделы удельных крестьян в четырнадцати губерниях уменьшились на 10,7 %, а в пяти северных губерниях увеличились на 41,6 %. В целом бывшие удельные крестьяне получили земли больше, чем владельческие, но меньше, чем государственные. В частности, в 1905 году в среднем на двор у бывших категорий крестьян приходилось надельной земли:

— владельческих крестьян — 6,7 десятины;

— удельных крестьян — 9,5 десятины;

— государственных крестьян — 12,5 десятины.

Удельные земли были национализированы в соответствии с Декретом о земле 1917 года.

Среди крепостных крестьян существовали крестьяне, освобождённые от барщины и получавшие в оплату за работу на помещика деньги или хлеб. Таких крестьян называли задельными.

В XVIII веке из владельческих крестьян выделился и оформился слой крестьян-предпринимателей. Их появление связывают с усилением имущественной дифференциации крестьянства, особенно в оброчных поместьях. В этот период широкое распространение получила денежная рента, вызвавшая процессы отходничества. Крестьяне-предприниматели быстро стали образовывать класс сельской и городской буржуазии, а после 1861 года этот процесс ещё более ускорился.

Со 2 апреля 1842 года часть бывших владельческих крестьян получила от помещиков в собственность земельные наделы, и до приобретения крестьянами этой земли они именовались обязанными крестьянами. Согласно указа 1842 года, обязанные крестьяне по соглашению с помещиками (помещики не были обязаны заключать договор) приобрели личную свободу, но земля оставалась в собственности помещика, и крестьяне обязаны были нести повинности за пользование ею — барщину и оброк. Ограничения власти помещиков не предусматривалось. К концу эпохи крепостничества в категорию обязанных были переведены лишь 0,25 % из десяти миллионов владельческих крестьян.

2. Лично свободные крестьяне

Пашенные крестьяне обрабатывали казённые (государственные) пашни, в состав которых входили земли в Сибири, земли на юге России и дворцовые (кабинетские) земли. С конца XVI века пашенный крестьянин получал в личное пользование участок земли (собинную пашню) при условии обработки казённого поля, хлеб с которого шёл в казну. С 1769 года в Сибири для пашенных крестьян обработка казённой земли была заменена денежным оброком, а с XVIII века пашенные крестьяне вошли в категорию государственных крестьян, то есть оставались лично свободными.

С XIV века в России появились черносошные, или чёрные, крестьяне. Они не зависели от землевладельца, сохраняли большую степень личной свободы и право распоряжения землёй. К концу XVI века черносошные крестьяне сохранились в основном лишь на севере России, а в XVII — XVIII веках появились и закрепились в Сибири. При Петре I черносошные крестьяне стали именоваться государственными, были обложены подушной податью и дополнительным оброком в пользу государства.

Сословие государственных, или казённых, крестьян, оформилось в России в начале XVIII века указами Петра I из состава свободных к тому времени крестьянских сословий — черносошных крестьян, половников Северного Поморья, сибирских пашенных крестьян, однодворцев и нерусских народностей Поволжья и Приуралья. Государственные крестьяне жили на казённых землях, пользовались отведёнными наделами, находились в государственном управлении и считались лично свободными. Государственные крестьяне обязаны были вносить деньги на земские нужды и на мирские расходы, платить подушную подать и отбывать натуральные повинности по принципу круговой поруки. С начала XIX века государственным крестьянам разрешили вести торговлю, открывать фабрики и заводы, владеть ненаселёнными (без крепостных крестьян) землями и пр. Одновременно обнаружились прогрессирующее обеднение и недоимочность среди государственных крестьян, дворяне требовали передачи их в частные руки. В 1837 — 1841 годах было учреждено специальное министерство государственных имуществ со сложной иерархией бюрократических органов для попечительства над государственными крестьянами через сельские общины. В середине XIX века государственные крестьяне составляли около 45 % всех крестьян России. Главной проблемой для крестьянства было малоземелье. В 1866 году государственные крестьяне были подчинены общей системе сельского управления и признаны крестьянами-собственниками, хотя продолжали платить оброчную подать. Права полной собственности на землю государственные крестьяне получили по закону 1886 года об обязательном выкупе земельных наделов, при этом размеры наделов государственных крестьян оказались больше, а выкупные платежи — меньше, чем у помещичьих крестьян. Государственные крестьяне Сибири и Закавказья остались в прежнем положении держателей казённой земли, так как на них не были распространены законы 1866 и 1886 годов.

С конца XVII века в России существовала категория приписных крестьян, обязанных вместо уплаты оброчной и подушной подати «вечно» работать на казённых или частных заводах и фабриках, в соответствии с политикой правительства, поддерживающего развитие крупной промышленности и стремившегося обеспечить её дешёвой и постоянной рабочей силой. В основном приписные крестьяне существовали на Урале и в Сибири. С 1807 года на Урале приписные крестьяне стали освобождаться владельцами от обязательных заводских работ, а немного позже под названием «непременных работников» вошли в категорию посессионных крестьян.

И последняя категория крестьян, приравненных к государственным крестьянам позднее прочих — в первой четверти XIX века — крестьяне-однодворцы. Однодворцами с первой четверти XVIII века называли потомков служилых людей, нёсших дозорную и сторожевую службу на южной границе. Создание регулярной армии повлекло освобождение части военного люда, которые начали крестьянствовать и образовали крестьянские дворы. Именно этими причинами объясняется преимущественное распространение однодворцев в центрально-черноземных районах России, а именно, на территориях Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Тамбовской, Пензенской и Рязанской губерний. Число однодворцев в России увеличивалось:

1730-е годы — 453 тысячи мужчин-однодворцев;

1830-е годы — около 1 миллиона;

1851 год — 1,2 миллиона.

Однодворцы обязаны были выплачивать подушную подать и четырёхгривенный оброк, а до 1840 года имели право владеть крепостными, однако, право это не получило широкого использования (в 1833 — 1835 годах однодворцы владели в целом 11 тысячами крестьянских душ, живя одним двором с крепостными).

3. Монастырские крестьяне

С XI века православная церковь России владела крестьянами, которых называли монастырскими. С 1391 года монастырские крестьяне платили оброк и отрабатывали барщину. Со второй половины XV века был ограничен переход монастырских крестьян к новым владельцам, а с XVII века они стали крепостными. К 1650-м годам число дворов монастырских крестьян достигло 118 тысяч.

Монастырские крестьяне, находившиеся во владениях соборов и городских приходских церквей, назывались церковными. Наиболее значительными собственниками церковных крестьян в XV — XVIII веках были главные храмы Москвы, Владимира и некоторых других городов. Сельские приходские церкви обычно не имели церковных крестьян, но в XVII веке в пользу причта церкви стали платить бобыльский оброк так называемые церковные бобыли. В северных районах России в XVI — XVII веках во владениях приходских церквей эксплуатировались половники.

26 февраля 1764 года указом Екатерины II была проведена полная секуляризация церковных земель, в результате которой около 2 миллионов монастырских, в том числе церковных, крестьян были переданы в ведение Коллегии экономии и стали называться экономическими, по названию коллегии. С 1786 года экономические крестьяне были переданы в ведение местных исполнительных органов власти — казённых палат. Экономические крестьяне были расселены в различных районах европейской части России и вместо натурального оброка и барщины платили подушный денежный оброк. К концу XVIII века экономические крестьяне вошли в категорию государственных.

4. Категории крестьян после реформы 1861 года

Бывшие владельческие крестьяне, не переведённые в 1861 — 1883 годах на выкуп и нёсшие повинности за пользование землёй (оброк и издольщину), именовались временно-обязанными. Помещик являлся при этом «попечителем» сельского общества, имея права полиции и право требовать смены должностных лиц сельской администрации, в том числе старосты. Срок временно-обязанных отношений не был установлен. Доля временно-обязанных крестьян в структуре крестьянского населения различалась по губерниям России. Например, в Ставропольской губернии временно-обязанными были 68,4 % крестьян, в Астраханской — 64,4 %, Курской — 48,7 %, Херсонской — 5,2 %, Харьковской — 2,3 %, Оренбургской — 1 % и т. д. К 19 февраля 1870 года на выкуп перешли 67 % временно-обязанных крестьян, а с 1 января 1883 года выкуп наделов временно-обязанными крестьянами стал обязательным.

Бывшие владельческие крестьяне, получившие в результате реформы безвозмездно, по соглашению с помещиками, дарственные наделы размером не менее 25 % высшего надела для данной местности, предусмотренного положением реформы, назывались дарственниками. В среднем дарственный надел составлял около одной десятины на мужскую душу и был значительно меньшего размера, чем до реформы 1861 года. Например, в Симбирской губернии надел был меньше дореформенного на 77 %, в Саратовской на 68 %, в Самарской на 59 %. К 1907 году размер среднего дарственного надела составлял около двух десятин земли. Крестьяне-дарственники были распространены в основном в чернозёмных губерниях России, поскольку цена за землю здесь была относительно низкая, а плата за сельскохозяйственные работы высокая. Помещики шли на дарственные ради закрепления крестьян на местах, а крестьяне — ради свободы от помещиков без внесения выкупных платежей и без несения круговой поруки. За получение дарственных наделов крестьяне боролись. В некоторых губерниях и уездах было значительное число крестьян-дарственников:

— в Вольском уезде Саратовской губернии — 97 %;

— в Саратовском уезде Саратовской губернии — 58 %;

— в Чистопольском и Спасском уездах Казанской губернии — по 50 %;

— в Сызранском уезде Симбирской губернии — 40 %;

— в Саратовской губернии — 33,5 %;

— в Казанской губернии — 30,3 %;

— в Самарской губернии — 25,7 %;

— в Екатеринославской губернии — 23,7 %;

— в Симбирской губернии — 20,1 % и т. д.

В целом, положение крестьян-дарственников было хуже, чем положение остальных категорий бывших владельческих крестьян. В 1907 году статистика зафиксировала 216700 дворов крестьян-дарственников, в которых проживали почти 1,2 миллиона мужчин и женщин.

Источник