- словосочетания, лексически связанные

- Смотреть что такое «словосочетания, лексически связанные» в других словарях:

- Лексическая связь

- Примечания

- См. также

- Полезное

- Смотреть что такое «Лексическая связь» в других словарях:

- Лексическая связь

- Связанные понятия

- Упоминания в литературе

- Связанные понятия (продолжение)

- Лексическая сочетаемость слов — нормы, нарушения и примеры употребления

- Смысл понятия

- Виды ошибок и причины их возникновения

- Нарушения лексической сочетаемости

- Смысловые недочёты

- Проблемы со стилистикой

- Особенности употребления заимствований

- Намеренные нарушения как стилистический приём

словосочетания, лексически связанные

Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и дополн. — Назрань: Изд-во «Пилигрим» . Т.В. Жеребило . 2010 .

Смотреть что такое «словосочетания, лексически связанные» в других словарях:

словосочетания, лексически связанные — Словосочетания, в которых главное слово обладает недостаточно определенным и четким лексическим значением, раскрывающимся и конкретизирующимся с помощью подчиненного слова, имеющим строго определенную форму. Наиболее часто такая закономерность… … Синтаксис: Словарь-справочник

Синтаксис диалектов русского языка — Синтаксис диалектов русского языка модели словосочетаний, структурные схемы предложений, средства связи предложений друг с другом и другие синтаксические элементы, характеризующие языковые комплексы диалектов русского языка[1]. В сравнении… … Википедия

Словосочетание — Словосочетание это соединение двух или нескольких знаменательных слов, связанных по смыслу и грамматически, служащее для расчленённого обозначения единого понятия (предмета, качества, действия и др.). Словосочетание рассматривается как… … Википедия

Фразеологизм — Эту страницу предлагается объединить с … Википедия

Междометие — Междометие часть речи, включающая неизменяемые слова и словосочетания, обычно морфологически не членимые и выступающие в речи как односоставные предложения, служащие для выражения эмоций (радость, удивление, возмущение, раздражение, злость … Википедия

Словарь — Словарь 1) лексика, словарный состав языка, диалекта, какой либо социальной группы, отдельного писателя и т. п. 2) Справочная книга, которая содержит слова (или морфемы, словосочетания, идиомы и т. п.), расположенные в определённом порядке… … Лингвистический энциклопедический словарь

Поэтический язык Лермонтова — изучен значительно менее детально, чем язык А. С. Пушкина или В. В. Маяковского. Осн. внимание исследователи обращали на стиль прозы Л., а его стихотв. идиостиль, т.е. индивидуальный стиль как лингвистич. целое все еще не описан. Причины такого… … Лермонтовская энциклопедия

Части речи — Части речи классы слов языка, выделяемые на основании общности их синтаксических (см. Синтаксис), морфологических (см. Морфология) и семантических (см. Семантика) свойств. Различаются знаменательные Ч. р. (существительное, глагол, прилагательное … Лингвистический энциклопедический словарь

Источник

Лексическая связь

Лексические связи — связи, которые обнаруживаются на лексическом уровне языковой системы.

Системность лексики проявляется в возможности объединения по общим признакам всех слов в несколько групп. Группы слов, объединяемых «вертикально», обладают между собой парадигматическими отношениями, а объединяемых «горизонтально» — синтагматическими.

Парадигматические отношения существуют вне речи и имеют ассоциативную основу. [1] Ярким примером таких отношений выступает парадигма склонения имён существительных. Здесь слова могут группироваться по отношениям равнозначности (синонимия), противоположности (антонимия), соположенности (семантический ряд), включения (гиперо-гипонимия).

Синтагматические отношения проявляются в речи, в линейной последовательности языковых единиц. [2] Такие отношения проявляются в любой синтагме.

Помимо указанных внутренних (внутрилексемных, семантических) также выделяют и внешние (собственно лексические) связи. В последнем случае слова характеризуются с точки зрения их происхождения (исконная или заимствованная лексика), активного и пассивного употребления, сфер их использования (литературная, диалектная, терминологическая, жаргонная лексика), их экспрессивно-стилевой окраски (межстилевая, письменной и устной речи) и т. д. [3]

Примечания

- ↑Парадигматические отношения // Большая советская энциклопедия.

- ↑Синтагматические отношения // Большая советская энциклопедия.

- ↑ Современный русский язык. Ч. 1. Фонетика. Лексикология. Фразеология / П. П. Шуба (ред.). — 2-е изд., испр. и доп. — Мн.: ООО «Плопресс», 1998. — 464 с. — ISBN 985-6470-01-3

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Лексическая связь» в других словарях:

лексическая функция — в модели смысл текст означает смысловую связь между ключевым словом и некоторым другим словом или словосочетанием … Толковый переводоведческий словарь

Транклюкатор — Дядя Вова с «псевдо транклюкатором» Транклюкатор в художественном фильме «Кин дза дза!», тип оружия, применяемый жителям … Википедия

_2. Теоретическая база словаря и исходные теоретические положения — При работе над словарем мы опирались на следующие теоретические положения лексикологии и семантического синтаксиса. Первое. Идея единства лексики и грамматики. Это взаимодействие осуществляется главным образом на уровне семантических моделей… … Экспериментальный синтаксический словарь

Морфология (лингвистика) — У этого термина существуют и другие значения, см. Морфология. … Википедия

Валентность (лингвистика) — У этого термина существуют и другие значения, см. Валентность (значения). Валентность (от лат. valentia сила) в синтаксисе способность слова вступать в синтаксические связи с другими элементами[1]. Термин заимствован из химии (ср. валентность… … Википедия

Стиль книжный — (книжная речь) – стиль, свойственный книжно письменной речи (см. Письменная речь). В стилистике помимо выделения функц. стилей существует разграничение языковых средств и стилей на две основные сферы – книжную и разговорную, идущее от традиций… … Стилистический энциклопедический словарь русского языка

Разрешение лексической многозначности — Необходимо проверить качество перевода и привести статью в соответствие со стилистическими правилами Википедии. Вы можете помочь … Википедия

Полисемия — (от греч. πολύσημος многозначный) (многозначность) наличие у единицы языка более одного значения двух или нескольких. Так, например, форма 2‑го лица единственного числа может быть употреблена не только в собственно личном, но и в обобщённо… … Лингвистический энциклопедический словарь

Балканский языковой союз — Балканский языковой союз группа языков, принадлежащих к разным ветвям индоевропейской семьи языков, но обнаруживающих значительное и систематическое сходство на фонетико фонологическом, морфосинтаксическом, синтаксическом, лексическом,… … Википедия

ЕВХАРИСТИЯ. ЧАСТЬ I — [греч. Εὐχαριστία], главное таинство христ. Церкви, состоящее в преложении (μεταβολή изменение, превращение) приготовленных Даров (хлеба и разбавленного водой вина) в Тело и Кровь Христовы и причащении (κοινωνία приобщение; μετάληψις принятие)… … Православная энциклопедия

Источник

Лексическая связь

- Лексические связи — связи, которые обнаруживаются на лексическом уровне языковой системы.

Системность лексики проявляется в возможности объединения по общим признакам всех слов в несколько групп. Группы слов, объединяемых «вертикально», обладают между собой парадигматическими отношениями, а объединяемых «горизонтально» — синтагматическими.

Парадигматические отношения существуют вне речи и имеют ассоциативную основу. Ярким примером таких отношений выступает парадигма склонения имён существительных. Здесь слова могут группироваться по отношениям равнозначности (синонимия), противоположности (антонимия), соположенности (семантический ряд), включения (гиперо-гипонимия).

Синтагматические отношения проявляются в речи, в линейной последовательности языковых единиц. Такие отношения проявляются в любой синтагме.

Помимо указанных внутренних (внутрилексемных, семантических) также выделяют и внешние (собственно лексические) связи. В последнем случае слова характеризуются с точки зрения их происхождения (исконная или заимствованная лексика), активного и пассивного употребления, сфер их использования (литературная, диалектная, терминологическая, жаргонная лексика), их экспрессивно-стилевой окраски (межстилевая, письменной и устной речи) и т. д.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Для информации по скрытым категориям в Википедии, смотри Категория:Скрытые категории.Скры́тая катего́рия (криптоти́п) — семантические и синтаксические признаки слов или словосочетаний, не находящие явного морфологического выражения, но существенные для построения и понимания высказывания. Скрытые категории оказывают влияние на сочетаемость данного слова с другими словами в предложении.

В лингвистике хабитуáлис, или хабитуальный аспект, — это набор грамматических или лексических значений, выражающих регулярное повторение действия или привычность, традиционность состояния. Хабитуальный аспект можно считать частным случаем имперфектива, и тогда он противопоставляется второй разновидности имперфектива — дуративу.

Синтети́ческие языки́ — типологический класс языков, в которых преобладают синтетические формы выражения грамматических значений. Синтетические языки противопоставляются аналитическим языкам, в которых грамматические значения выражаются при помощи служебных слов, и полисинтетическим языкам, в которых в пределах цельнооформленного комплекса (внешне напоминающего слово) объединено несколько именных и глагольных лексических значений.

Источник

Лексическая сочетаемость слов — нормы, нарушения и примеры употребления

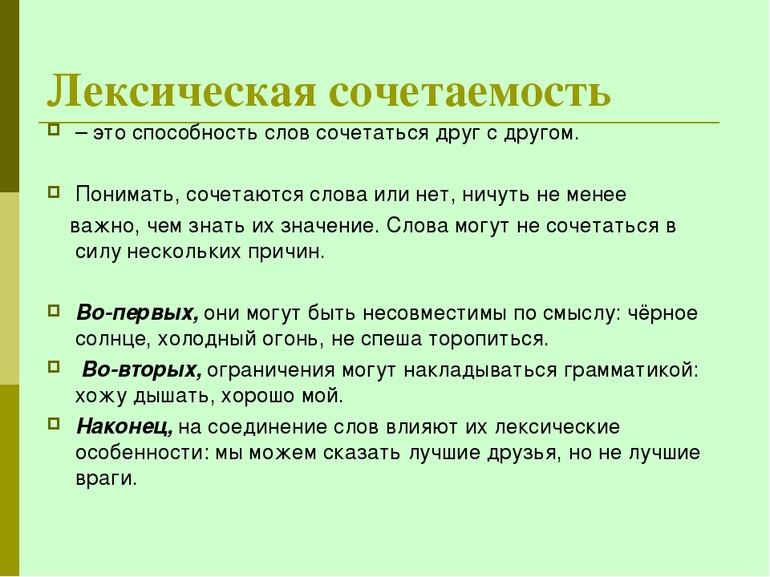

Смысл понятия

Основой учения о сочетаемости слов является теория академика В. В. Виноградова. Известный лингвист предположил, что способность единиц речи к созданию связи друг с другом зависит от типа их лексических значений. Всего их три:

- свободные. Это почти все служебные слова, вспомогательные глаголы, некоторые прилагательные (хороший, плохой, большой, маленький). Они способны легко образовывать сочетания;

- фразеологически связанные. Подобные лексические значения предельно ограничивают возможность слов соседствовать с другими. К примеру, «бразды» могут быть только «правления» — нельзя сказать «бразды руководства» или «бразды власти». Есть лексемы, способные сочетаться с синонимами: закадычный + друг, товарищ или приятель, щекотливый + вопрос или положение, одержать + победу или верх;

- значения с ограниченной лексической сочетаемостью. Это слова, возможность употребления которых вместе с другими зависит от норм и традиций языка. К примеру, сказать «крепкая дружба» или «крепкий мороз» можно, а «крепкая ненависть» или «крепкая жара» — нельзя, хотя речь идёт об одних и тех же явлениях (чувствах и погоде).

Прежде всего смысл стоящих рядом слов не должен противоречить друг другу. Так, ошибочны сочетания «огромный домик», «отъявленный герой», «страшно красивый». Однако существует много выражений, неправильных с точки зрения логики, но при этом закрепившихся в языке: профилактика здоровья, громоотвод, выгодный кредит. Их употребляют по привычке.

Во избежание огрехов спорные примеры лексической сочетаемости слов необходимо сверять со словарём. Но важно помнить, что нормы не могут быть окончательно утверждёнными, так как язык постоянно обновляется. Этому способствует проникновение устной речи в средства массовой информации. Так, выражение «автор гола» ненормативно, но его можно услышать даже на центральных телеканалах.

Виды ошибок и причины их возникновения

Нарушения норм лексической сочетаемости часто встречаются даже у носителей языка. Трудность заключается в том, что необходимо не просто иметь обширный словарный запас, но и знать различные особенности современной речи. К примеру, сейчас уже невозможно объяснить, почему ночь и осень могут быть глубокими, а день и весна — нет.

В зависимости от того, чем регулируется комбинирование слов, различают три вида сочетаемости — семантическую, синтаксическую (грамматическую) и лексическую:

- Семантическая предполагает согласование по смыслу. Нарушение возникает, когда нет точного понимания значения слов. Распространённые примеры: «она женилась» вместо «она вышла замуж», «одолжить у друга денег» вместо «занять у друга денег».

- Синтаксическая сочетаемость подразумевает, что слова должны быть грамматически согласованы. Например, нельзя сказать «большинство времени», поскольку первая лексема употребляется только с существительными, означающими поддающиеся счёту предметы. Правильно — «бо́льшая часть времени». Кроме того, нарушение грамматической сочетаемости возникает при неверном глагольном управлении: говорить за жизнь, описывать об успехах, приехать с деревни.

- Случаи лексической сочетаемости самые сложные, поскольку для грамотного употребления слова необходимо учитывать всё богатство его ассоциативных связей. Так, прилагательное «закоренелый» помимо значения «застарелый, не поддающийся исправлению» имеет дополнительную негативную окраску, поэтому сказать «закоренелый преступник» можно, а «закоренелый филантроп» — нет.

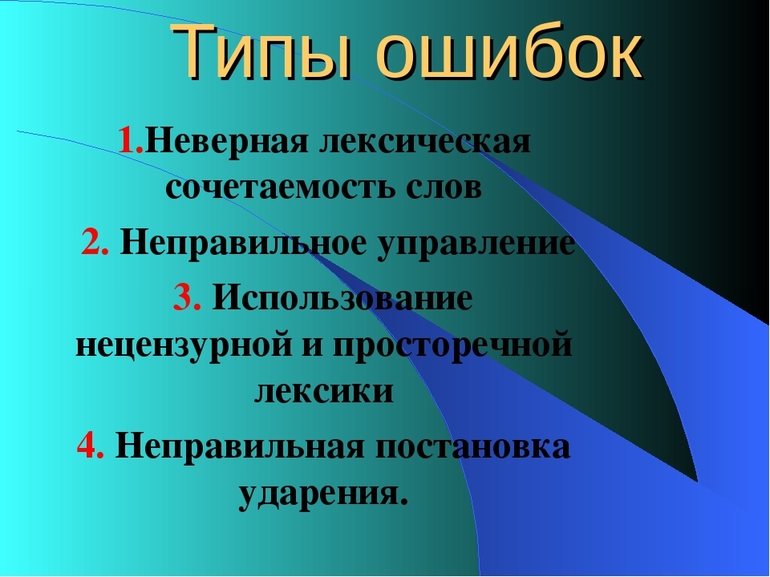

Нарушения лексической сочетаемости

Об этих ошибках следует рассказать отдельно, так как они встречаются часто и имеют множество разновидностей. При этом отношение к недочётам двоякое: если автор отклоняется от нормы из-за собственной невнимательности, то это свидетельствует о его небрежном отношении к языку. Однако намеренное ошибочное словоупотребление допустимо, поскольку является художественным приёмом.

Яркий пример: сочетание «живой труп» в полицейской сводке и в литературном тексте. В первом случае это явное нарушение, поскольку речь идёт, скорей всего, о недоразумении, при котором живого человека сочли погибшим. Что касается второго примера, то в нём автор пытается словами изобразить крайнюю степень измождённости персонажа, поэтому употребление не возбраняется.

Все виды нарушений можно разделить на две основных группы — смысловые и стилистические ошибки.

Смысловые недочёты

Непонимание точных значений похожих слов приводит к появлению таких популярных фраз, как «удовлетворять потребностям», «заслужить известность», «длинное лечение», «логический вывод». Все они являются неправильными.

Самыми распространёнными причинами подобных ошибок считаются:

- Контаминация. Возникает при путанице похожих словосочетаний. Так, из «удовлетворять требования» и «отвечать потребностям» появилось «удовлетворять потребностям», а заодно «запросам», «критериям» и «правилам». Шаблонные «повысить качество» и «поднять уровень» привели к появлению фразы «улучшить уровень». Другие примеры: играть роль + иметь значение = играть значение, принять меры + предпринять шаги = предпринять меры, подорожали товары + повысились цены = подорожали цены, поднять бокал + сказать тост = поднять тост, уделять внимание + проявлять заботу = уделять заботу.

- Неразличение синонимов. У них бывают дополнительные значения, что и вызывает ошибки в употреблении. Например, «храбрый» и «смелый» похожи по смыслу, но первое прилагательное подразумевает лишь внешнее проявление качества, поэтому не сочетается со словами «мысль» или «идея». Другой пример: «построить» и «возвести». Второй глагол применяется к объектам, возвышающимся над поверхностью, и не сочетается с существительными, обозначающими хозяйственно-бытовые конструкции. Поэтому, к примеру, подвал или сарай можно только построить.

- Путаница в паронимах. Бо́льшая часть последних — однокоренные слова. Разные приставки и суффиксы придают им дополнительные оттенки значения или стилевую окраску, но из-за внешнего сходства часто возникают ошибки в употреблении. Распространённый пример — «оплатить за проезд» вместо «оплатить проезд» или «уплатить за проезд». Другие варианты, когда возможно непонимание: практичный и практический, логичный и логический, экономный и экономический, чужой и чуждый, военный и воинский, гарантийный и гарантированный, одеть и надеть.

Во всех перечисленных случаях неправильное словоупотребление портит речь и может привести к искажению смысла предложения (например, «проступок» вместо «поступок»), поэтому в трудных ситуациях надо сверяться со словарём.

Проблемы со стилистикой

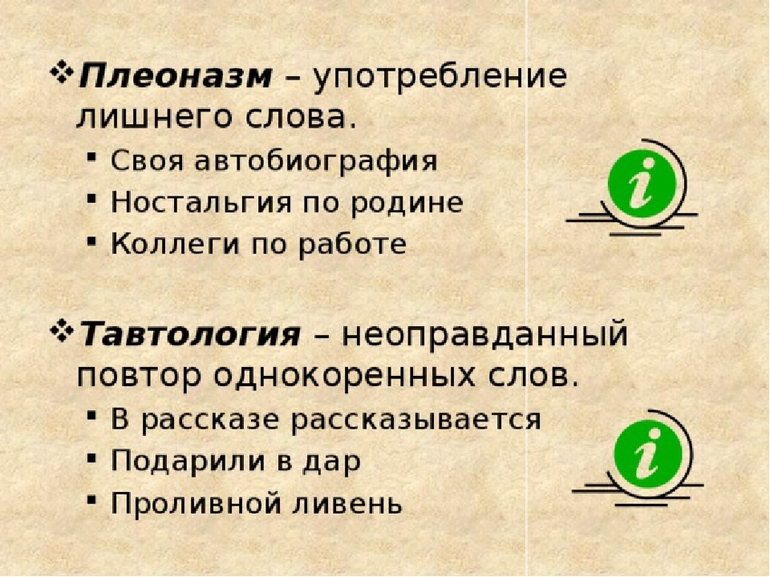

В данном случае ошибки связаны с нарушением требований стиля, неоправданным употреблением эмоционально окрашенных слов, речевой избыточностью или недостаточностью. Примеры: патриот родины, управленческий менеджмент, соединить воедино, свободная вакансия, прейскурант цен.

Подобные фразы приходится слышать довольно часто, что указывает, с одной стороны, на недостаток знаний, а с другой — на желание разнообразить речь, сделать её более выразительной.

Самыми распространёнными стилистическими ошибками являются:

- Неуместное употребление канцеляризмов, например, «осуществить сравнение», «в данное время», «большое количество вещей», «испытывать чувство радости» вместо «сравнить», «сейчас», «много вещей» и «радоваться». В большинстве случаев длинные обороты можно заменить одним или двумя словами. Предложение от этого только выиграет.

- Неоправданное употребление просторечной, жаргонной, бранной лексики в литературном или деловом контексте. Этим часто грешит современная пресса: «обчистить квартиру», «демонстранты сматывают удочки», «дефицит налички», «отрываться на фестивале». Основной смысл, конечно, ясен, но не каждому зрителю или читателю нравится, когда с ним общаются на сленге.

- Смешение стилей. Например, употребление разговорных слов в научном или публицистическом тексте: «фишка корпускулярно-волнового дуализма света», «давеча на конгрессе присутствовали делегации разных стран».

- Периссология — одновременное употребление заимствованного и русского слова с похожими смыслами. Так, в сочетании «прейскурант цен» первая лексема означает «справочник цен на товары». Другие примеры: хронометраж времени, внутренний интерьер, ведущий лидер, атмосферный воздух, свободная вакансия, коллега по работе, памятный сувенир, перспективы на будущее, дополнительный бонус.

- Плеоназм — ошибка, аналогичная периссологии, но без использования заимствований. В сочетании присутствуют русские слова, близкие по смыслу, из-за чего возникает неуместное дублирование информации. Примере: главная суть, ценные сокровища, упасть вниз, май месяц, молодая девушка, впервые познакомиться, короткое мгновение, равная половина, бесплатный подарок, опытный специалист, неподтверждённые слухи.

- Тавтология — употребление однокоренных слов: рассказчик рассказывает, возобновить вновь, многократно приумножить, предложить другое предложение, проливной ливень, заработать зарплату, виток развития. Правда, подобные сочетания не являются ошибкой, когда подбор синонимов невозможен: варить варенье, белое бельё, словарь иностранных слов, загадать загадку, чёрные чернила, отслужить службу, болеть базедовой болезнью.

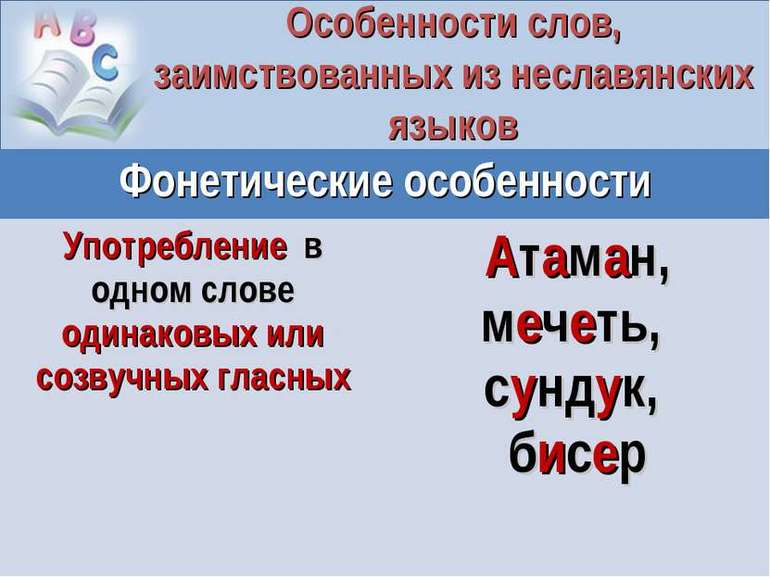

Особенности употребления заимствований

С появлением интернета русский язык начал активно пополняться. Ничего плохого в этом нет: система коммуникации просто реагирует на потребности общества, и так было всегда. Функция заимствований заключается не только в обозначении предметов и понятий: новые речевые единицы обогащают речь, являясь свидетельством прогресса и международных контактов.

Однако иностранные слова поначалу имеют в русском языке особый статус: их точное значение мало кому известно, родственные связи в новой среде отсутствуют, а грамматические свойства вызывают вопросы. При этом ощущается их современность и даже некое превосходство над привычной лексикой, из-за чего люди стремятся употреблять их в речи. Естественно, при этом допускаются многочисленные орфографические, орфоэпические, грамматические ошибки. С лексической сочетаемостью тоже возникают проблемы.

Самое распространённое нарушение связано с непониманием точного смысла. Например, нельзя сказать «консилиум учителей», так как первое слово означает собрание врачей. Другие неправильные варианты: приятный инцидент, роскошный мотель, автобусный круиз.

Второй распространённой ошибкой является употребление иностранного слова без внесения нового смысла в сочетание. Например, «презентация парфюма» вместо «презентация духов» уместна, когда речь идёт о каком-то особом аромате или о целом классе подобных изделий, поскольку две заимствованных лексемы создают ощущение важности события. Если же мероприятие посвящено обычным духам, то русский синоним предпочтительней.

Ещё одна ошибка заключается в нагромождении иностранных терминов с целью придать речи более научный вид. Хорошо, если они употреблены в правильном значении. Но даже в этом случае понять смысл фразы непросто. Например, «селекция рентабельности собственности» вместо «отбор более прибыльных видов собственности».

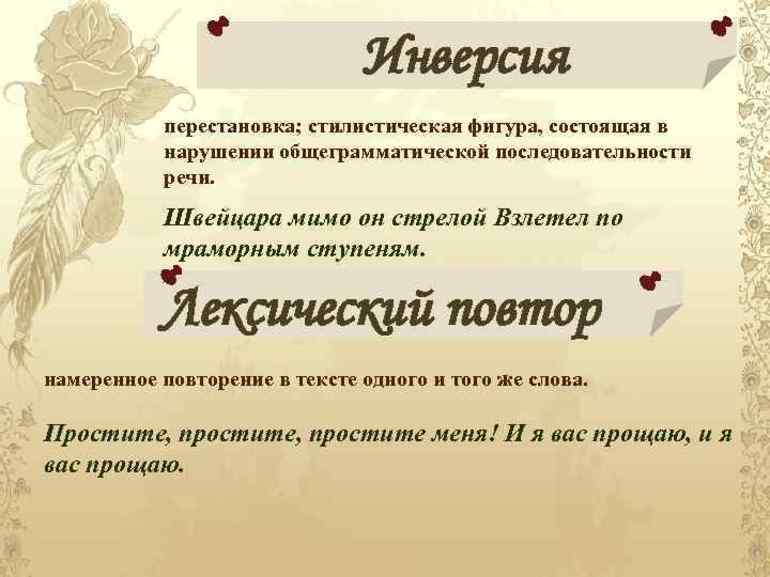

Намеренные нарушения как стилистический приём

В художественных произведениях и публицистических текстах несочетаемость может использоваться для усиления выразительности речи. Такой приём позволяет создавать яркие образы, добавлять словам новые оттенки смысла. В качестве примеров можно вспомнить названия литературных произведений: повести Б. Л. Васильева «Завтра была война», романов Ю. В. Бондарева «Горячий снег» и А. Азимова «Конец вечности».

Соседство слов со взаимоисключающими смыслами легло в основу оксюморона — стилистического приёма, любимого многими поэтами и писателями. У А. С. Пушкина встречается «пышное природы увяданье», у Н. А. Некрасова — «убогая роскошь наряда». Существуют сочетания, значения которых понятны и вне художественного контекста: долгий миг, горькая радость, сладкая боль, звонкая тишина, грустный праздник.

Нарушить правила компоновки слов можно для придания речи комичности, что часто делают юмористы в своих выступлениях: «гения признали заживо», «прощать чужие достоинства», «наши заклятые друзья», «правительство добилось ухудшения жизни народа».

Вопрос лексической сочетаемости является сложным. Многие варианты употребления закреплены традицией, и объяснить их не могут даже языковеды. Однако постоянное расширение словарного запаса, использование словаря и стремление излагать мысли красиво и правильно поможет не только избежать ошибок, но и сделать свою речь более яркой, образной и запоминающейся.

Источник