- Подводные крейсеры

- Содержание

- Подводные крейсера в Первой мировой войне

- История появления подводных крейсеров

- Германские подводные крейсера

- Британские проекты К и М

- Подводные крейсера во Второй мировой войне

- Великобритания

- Франция

- Германия

- Япония

- Современные подводные крейсера

- Подводные лодки тип «К» серия XIV – «Катюша»

Подводные крейсеры

Подводный крейсер — подводная лодка, приспособленная и предназначенная для долгих одиночных автономных походов. Как правило отличается большим водоизмещением и лучшими условиями обитания экипажа.

Содержание

Подводные крейсера в Первой мировой войне

История появления подводных крейсеров

Первые построенные боевые подводные лодки отличались малым водоизмещением, около 150 тонн, и крайне малой автономностью. Задачей нового вида оружия стала оборона рейдов и гаваней от тяжёлых кораблей противника. Затем появились средние подводные лодки, имевшие водоизмещение 400—700 тонн и предназначенные для позиционной борьбы в акваториях морей. Более крупные лодки, водоизмещением от 800 тонн, считались океанскими и уже могли совершать крейсерские походы. Первая мировая война почти сразу наглядно показала, что кроме уже поставленных задач подводные лодки могут успешно препятствовать торговому судоходству, для чего на субмаринах стали устанавливать артиллерийские орудия, как более дешёвое и удобное средство потопления безоружных судов. Логичным продолжением развития этой концепции и стало создание по аналогии с лёгкими и вспомогательными крейсерами подводных крейсеров, как кораблей, способных совершать длительные автономные походы и топить торговые корабли на большом удалении от мест своего базирования. В силу специфики театра и соотношения сил воюющих сторон такая идея была прежде всего актуальна для Германии.

Подводные крейсера Первой мировой войны объединяет большое водоизмещение, как правило превышающее 1500 тонн, наличие крупнокалиберного артиллерийского вооружения, большой запас хода.

Германские подводные крейсера

В 1915 году в Германии началась проработка сразу нескольких типов крейсерских подводных лодок.

Тип U-151, «Дойчланд»

Первенцами стали два корабля класса «Дойчланд», «Дойчланд» и «Бремен», которые предназначались для прорыва британской блокады. Они имели водоизмещение более 1500 тонн, скорость над/под водой 12/5 узлов, и феноменальную автономность в 25 тысяч миль. «Дойчланд» совершил два успешных рейса с грузом почты в США, а «Бремен» погиб, подорвавшись на минном поле у Оркнейского архипелага. Затем «Дойчланд» был переоборудован для ведения боевых действий, а шесть последующих лодок того же проекта сразу достраивались как боевые.

В 1918 году в строй вошли подводные крейсера типа U-139. Это были лодки водоизмещением 2000/2500 тонн, скоростью 15/7,5 узлов, автономностью более 12 500 миль, они предназначались для нарушения судоходства у берегов Южной Америки и Южной Африки, а их основным вооружением являлись два 6-дюймовых орудия (152 мм). Всего было построено 15 лодок, которые были отданы под командование лучших подводников Кайзеровского флота. Головным кораблём командовал знаменитый Лотар фон Арно де ла Перьер.

Типы U-117 и U-127

Условно к подводным крейсерам также можно отнести десять подводных минных заградителей (U-117 — U-126, 1150 тонн, 12 500 миль, три десятка мин) и 12 больших подлодок (U-127 — U-138, 1200 тонн, 17/8 узлов, 12000 миль), которые также предназначались для походов в Южную Атлантику.

Британские проекты К и М

У Великобритании не было потребностей создавать рейдерские субмарины В 1915 году в рамках развития концепции эскадренных подводных лодок в Британии началось строительство подводных лодок типа К, оснащённых паровыми турбинами для обеспечения высокой надводной скорости, необходимой при совместных действиях с надводными кораблями. Корабли имели водоизмещение 2000/2500 тонн, скорость хода 24/8 узлов, дальность плавания 12000 миль или 800 миль полным ходом. Отличавшиеся высокой аварийностью и ненадёжностью лодки нельзя было считать успешными. Четыре недостроенных лодки этого проекта, К-18 — К-21 ещё на стапелях начали перестраивать по новому проекту М в подводные мониторы. В качестве основного оружия использовалась короткоствольная пушка калибра 305 мм. По замыслу создателей, лодки предназначались для обстрела береговых сооружений с последующим погружением от артобстрела. В войне эти гиганты участия принять не успели. M1 погибла в 1925 году, M2 была переоборудована в подводный авианосец, M3 стала подводным минным заградителем, а M4 не была достроена и её разобрали ещё на стапеле.

Подводные крейсера во Второй мировой войне

В межвоенные годы наряду с широкораспространёнными малыми и средними лодками продолжали существовать концепции крейсерских и эскадренных подводных лодок. Основным оружием в годы Второй мировой войны являлись торпеды, а артиллерия стала выполнять вспомогательные функции, а в конце войны часто и вовсе демонтировалась.

Великобритания

В 1921 году в Великобритании была заложена подводная лодка X1, проект которой основывался на германских наработках незавершённого типа U-173. На тот момент лодка являлась самой большой в мире, её водоизмещение составляло 2820/3700 тонн, длина превышала 110 метров, автономность равнялась 12400 милям. Вооружение кроме 6 торпедных аппаратов состояло из 4 орудий калибра 5,2 дюйма (132-мм) по два в двух башнях. В 1933 году субмарину вывели в резерв, а в 1935 и вовсе списали.

Франция

Единственным подводным крейсером франции в этот период стал подводный гигант «Сюркуф», построенный в 1934 году, имевший водоизмещение в 3250/4000 тонн и нёсший 2 8-дюймовых (203-мм) артиллерийских орудия. Корабль погиб в 1942 году, протараненный сухогрузом неподалёку от Панамского канала. Боевых успехов он так и не достиг.

Германия

В соответствии с разработанной в 1930-х годах в Германии кораблестроительной программой, более известной как план «Z», в рамках строительства подводного флота предполагалось создание подводных крейсеров водоизмещением до 2500 тонн, предназначенных для действия на удалённых коммуникациях противника. Начало Второй мировой войны сорвало выполнение этого плана, поэтому на дальних коммуникациях действовали вспомогательные крейсера, переоборудованные из торговых судов, а также океанские субмарины типа IX имевшие водоизмещение от 1200 до 2000 тонн в зависимости от подсерии. В немецком подводном кораблестроении того периода ставка делалась на такие характеристики, как манёвренность, скорость экстренного погружения, скорость надводного полного хода, дальность плавания. Артиллерийское вооружение крейсерских субмарин было представлено одним 105-мм орудием и зенитными автоматическими орудиями калибра 20 или 40 мм, основным вооружением были торпеды.

Кроме океанских субмарин была построена серия подводных минных заградителей, имевших водоизмещение до 2500 тонн и перевозящих 66 больших мин.

Действия крейсерских подлодок Германии было направлено в первую очередь против судоходства Великобритании и союзников, а в конце войны океанские субмарины применялись в качестве транспортных для обмена стратегическими видами сырья с Японией.

К концу войны были сконструированы и внедрены в серийное производство океанские «электролодки» типа XXI. Они являлись революционными для того времени кораблями, однако принять активное участие в боевых действиях они не успели.

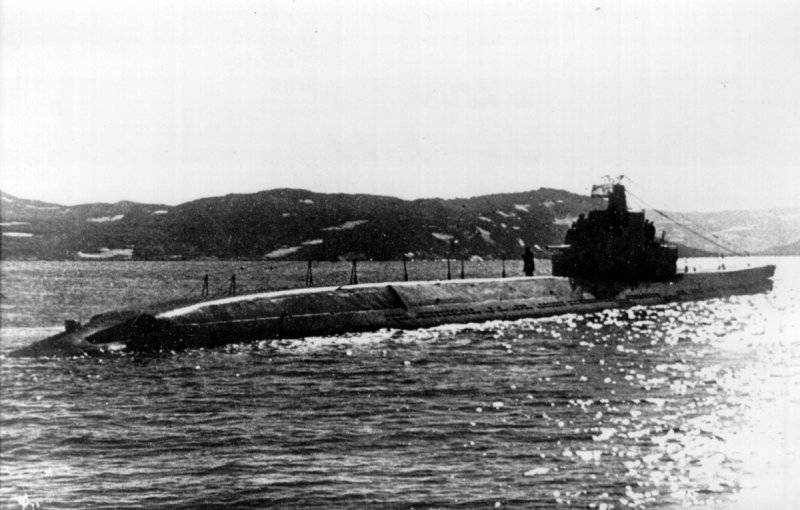

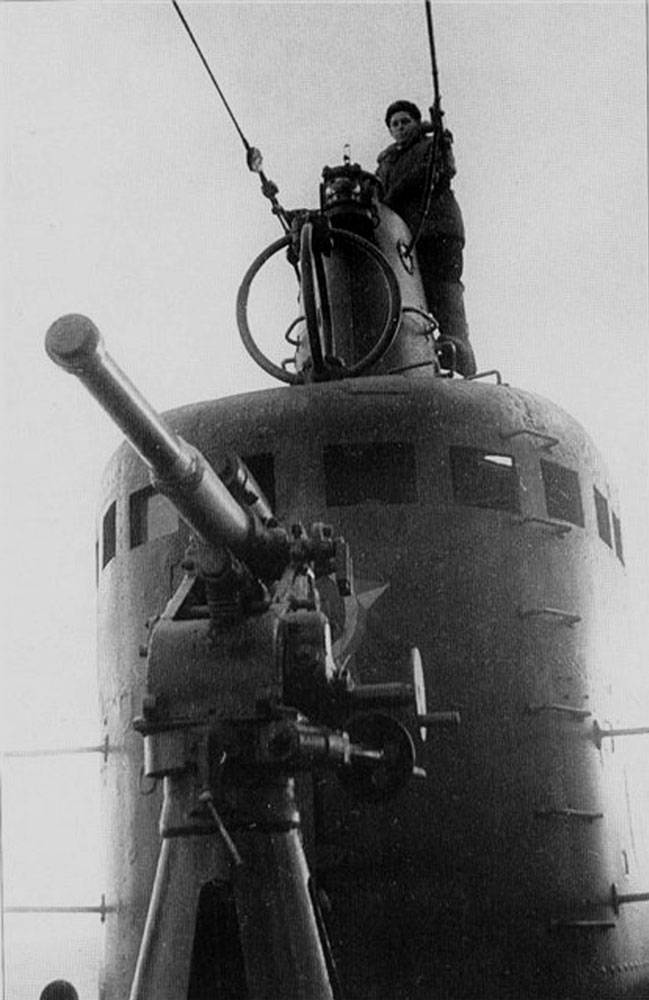

Подводные крейсера в СССР были представлены дюжиной подводных лодок типа «К», имевших водоизмещение в 2500 тонн, высокую надводную скорость, 10 торпедных аппаратов, 20 мин типа ЭП в специальной шахте-балластной цистерне [1] и 2×100-мм орудия Б-24ПЛ. Предполагавшийся перевод части лодок на Тихоокеанский флот осуществлён не был, поэтому шесть лодок довольно успешно применялись на Северном флоте, пять лодок воевали на неудобной для столь больших кораблей Балтике, одна лодка так и не была достроена. Лодки совершали минные постановки, выходили в торпедные атаки, достигли сравнительно больших успехов артиллерией. К-21 (Лунин) сумела выйти в атаку на германский линкор Тирпиц, однако попаданий не добилась.

Основные действия подводных лодок ВМС США во Второй мировой войне разверенулись на просторах Тихого океана против Японии, что обусловило состав и тактику применения подводных лодок. Почти все субмарины США того периода относились к крейсерским. Основу подводного флота составляли близкие по конструкции типы «Гато», «Балао» и «Тенч», всего в строю было несколько сотен подобных субмарин, имеющих водоизмещение около 2600 тонн, высокую автономность, наилучшие в тот период условия обитания. Так, если немецкие подводники занимали продуктами всё свободное пространство, вплоть до одного из гальюнов, то для их американских коллег более насущной проблемой являлся выбор между приготовлением ванильного или шоколадного мороженого на десерт. Большим преимуществом американских субмарин являлось широкое распространение качественных локаторов, позволявших лодкам обнаруживать цели в большом радиусе.

Американские лодки вели неограниченную подводную войну против японских кораблей, достигая больших успехов на растянутых коммуникациях, связывающих японские острова с Китаем и Индокитаем. Наибольшие потери пришлись на танкерный парк, недостачу средств для перевозки топлива Япония чувствовала на протяжении всей войны. Кроме того, значительные успехи были достигнуты в борьбе с крупными боевыми кораблями японских ВМС.

Япония

Крейсерские подводные лодки составляли значительную часть японского флота. Отказ от войны против торгового флота противника означал преимущественное применение субмарин в целях разведки и в наступательных операциях для атаки военных кораблей противника. Япония единственная имела на вооружении подводные авианосцы, многие из которых представляли собой крейсерские субмарины с одним аэропланом, резко улучшающим разведывательные возможности корабля. Часто, в том числе и при атаке на Пёрл-Харбор, крейсерские субмарины использовались в качестве буксировщиков для мини-подлодок, однако существенных успехов в подобных операциях достигнуто не было. В конце войны крейсерские лодки использовались в качестве носителей кайтэнов — человекоуправляемых торпед. Превосходя американцев в части торпедного оружия и оптических приборов, японские лодки уступали им по условиям обитаемости и качеству средств радиолокации. Гидро- и радиолокаторы появились на японских лодках лишь к концу войны и не могли сравниться с американскими аппаратами того времени.

Современные подводные крейсера

Термин используется в России для обозначения:

Как правило, подводные крейсера имеют по два подготовленных экипажа, которые периодически заменяют друг друга. Иногда, чтобы не прерывать поход, замена экипажа происходит в зарубежных морских базах, куда сменный экипаж прибывает воздушным транспортом или на льду Северного ледовитого океана, куда экипаж и необходимые запасы продовольствия и материалов доставляются ледоколом.

Иногда термин подводный крейсер используется по отношению к лодкам класса ПЛАРК в контексте «атомный подводный ракетный крейсер».

Источник

Подводные лодки тип «К» серия XIV – «Катюша»

В начале 1920-х годов штабом Красного флота было сформулировано задание на проектирование эскадренной подводной лодки. Новая ПЛ должна была иметь мощное артиллерийское вооружение и нести службу вдали от баз как автономно так и взаимодействуя с эскадрой. Последнее считалось важной составляющей успеха боевых действий, а эскадренным подводным лодкам при этом предстояло наносить удар первыми. В технических требованиях помимо прочего значилось: надводная скорость минимум 22 узла; четыре кормовых и шесть носовых торпедных аппарата с двойным запасом торпед; артиллерийское вооружение калибра 100 мм.; дальность плавания около 15000 миль. Такие подводные крейсеры в первую очередь предназначались для Тихоокеанского и Северного флотов.

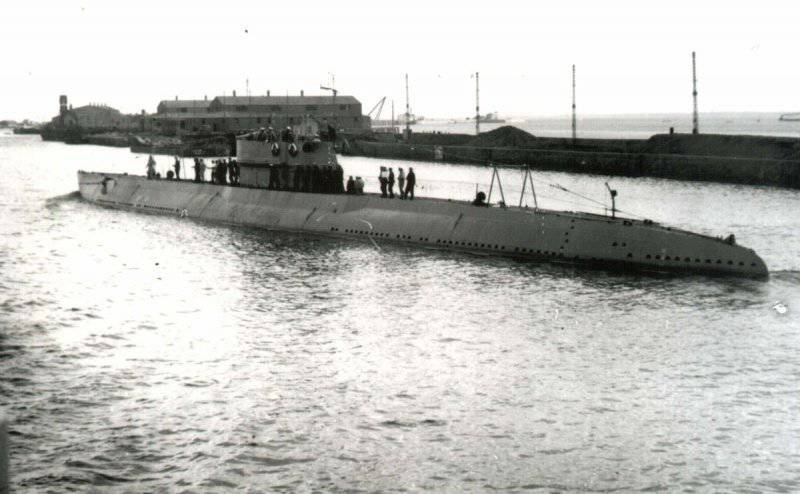

В 1926 году приступили к реализации проекта подводного крейсера. Первой стала подлодка типа «Д» — «Декабрист». Однако данный проект принят не был в связи малой надводной скоростью хода — 15 узлов. Следующим проектом подводных крейсеров в данной классе стали ПЛ типа «П» серии IV – «Правда». Надводную скорость удалось довести до 20 узлов, но увеличилось время погружения, и ухудшилась подводная маневренность.

Концепция крейсерской лодки была окончательно сформирована в 1930—1932 годах. По оперативно-тактическому заданию, представленному в 1934 году новая подводная лодка должна была:

— атаковать силы десанта и боевые корабли противника при действиях в одиночку, группой или совместно с надводными кораблями;

— действовать в отдаленных районах на коммуникациях;

— нести позиционную и разведывательную службу;

— проводить диверсионные операции;

— быть способной атаковать торпедным оружием и выставлять минные заграждения.

Для выполнения данных операций предусматривалось сильное артиллерийское вооружение (2 пушки калибра 102 мм), 8 торпедных аппаратов, дальность плавания 12000 миль и автономность 45 суток при надводной скорости до 12 узлов.

В 1935 году Рудницкий М.А., начальник отдела подводного кораблестроения НИВК, предложил свой вариант данной подводной лодки «КР» («Крейсер Рудницкого»). В своих разработках Рудницкий опираясь на опыт создания ПЛ «Правда» с учетом перспективы разработки новых мощных и легких дизельных двигателей завода «Русский дизель». 15 апреля 1935 года предложенный проект был одобрен СТО и его включили в программу 1936 года.

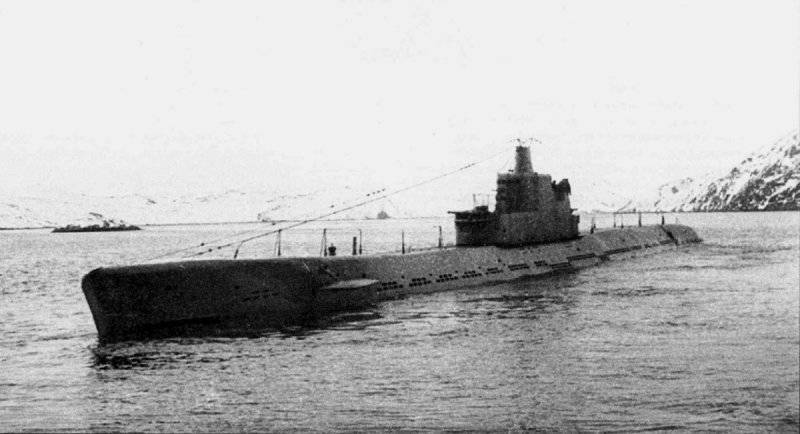

25 января 1936 года утвердили эскизный проект «крейсерской эскадренной подводной лодки» «КЭ-9» серии XIV (в дальнейшем подводная лодка получила обозначение «К» — крейсерская, и прозвище «Катюша»). Главным конструктором подводных лодок данного типа назначили Рудницкого М.А. Технический проект под его руководством был разработан в ЦКБС-2 (позднее ЦКБ-18). В разработке проекта принимали участие инженеры-конструкторы Быков Н.М., Горячев П.Г., Новожилов В.В., Сегаль В.Ф. и др. Чтобы выбрать наиболее рациональные форму и размеры корпуса, в опытном бассейне испытали более 20 моделей подводного крейсера.

Первоначальным ТТЗ предусматривалось наличие на крейсерской подводной лодке самолета. Считалось, что это усилит самооборону подлодки и расширит район наблюдения за судами противника. Такой самолет 1934 году построил Четвериков И.В. под шифром СПЛ (специальный лодочный). СПЛ – свободонесущий моноплан со 100-сильным мотором. Консольные части стабилизатора и крылья с поплавками – складные. В сложенном состоянии самолет вписывался в ангар-цилиндр длиной 7450 мм и диаметром 2500 мм. Однако в дальнейшем от использования самолета отказались.

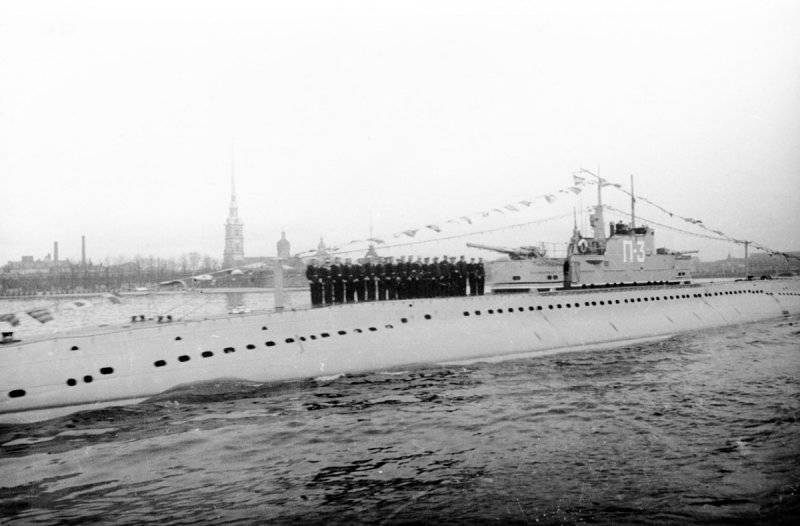

27 декабря 1936 года на ленинградских заводах – Адмиралтейском, Балтийском, «Судомех» – были заложены первые 3 подводные лодки типа «К». М.А.Рудницкий был назначен и главным строителем на заводе №194 Адмиралтейском.

Первоначально в соответствии с утвержденной 26 июня 1936 года СНК СССР 10-летней кораблестроительной программой, предполагалось построить 62 «катюши»: 6 для Балтийского Флота, 4 для Черноморского, 17 для Северной военной флотилии и 35 для Тихоокеанского. Однако в реальности заложили 12 субмарин — 6 для ТОФ и по 3 для КБФ и СФ.

На ранней стадии строительства возникли значительные проблемы. При составлении весовой нагрузки выяснилось, что центр тяжести дизельных двигателей (каждый 130 т) в действительности размещается на метр выше. Метацентрическая высота становилась значительно меньше спецификационной. По ряду разделов выявили строительную перегрузку. Все это результат спешки, при которой закладка подводных лодок фактически совпала с утверждением тех. проекта.

Чтобы спасти уже частично построенных корабли уменьшили толщину обшивки надстройки и ограждения рубки, сняли щиты пушек и облегчили ряд конструкций в верхней части лодки. Чтобы компенсировать перегрузки пришлось уменьшить толщину легкого корпуса. Метацентрическая высота осталась на уровне 300 мм, но сильные и продолжительные крены сохранялись.

В 1937 году опасались, что проект может оказаться менее удачным, чем тип «П». В связи с этим дальнейшие закладки приостановили до завершения испытаний головных судов.

Первоначально Адмиралтейский завод должен был сдать три первые единицы в конец 1938 года, пять следующих – в 1939 году и оставшихся – до конца 1940 года. Однако сроки в связи с затягиванием изготовления «начинки» для подлодок, в первую очередь силовой установки, были сорваны.

При изготовлении прочного корпуса подводных крейсеров использовали традиционный метод клепки, хотя руководство заводов, имея подготовленные кадры сварщиков и опыт сварочных работ, предлагало выполнить их цельносварными. Это предложение в УВМС не утвердили, мотивируя сложностью переработки чертежей и возможностью срыва сроков сдачи. Однако подлодках типа «К» сварными был выполнен легкий корпус, надстройка и фундаменты под вспомогательные и главные механизмы. Сочетание сварной и клепаной конструкций потребовало от тех. бюро заводов тщательно проработать узлы и детали.

Во время испытаний головных кораблей удалось развить заданную скорость хода. Вскрылись и ошибки, допущенные на стадии проектирования, однако их последствия выглядели не столь значительными. Сюрпризом не стали посредственные мореходные качества подлодок. Острые обводы носовой части подводных крейсеров прорезали волну, что не позволяло подлодке типа «К» реализовать свою надводную скорость при волнении выше 3-4 баллов. Кроме того через открытый рубочный люк в центральный пост попадали обильные порции воды. Несмотря на выявленные недостатки, комиссия посчитала, что указанные недостатки будут устранены при помощи новой «широкой» конструкции носовой части, которой в 1940 году оснастили «К-3» вышедшую на испытания.

В связи с отсутствием мин провести испытания минного устройства смогли лишь в декабре 1940 – январе 1941 года. При этом использовались мины, собранными во флотских мастерских поштучно. Устройство, несмотря на замечания, приняли на вооружение, но с оговоркой, что в июне-сентябре 1941 года будут проведены контрольные испытания с использованием серийно изготовленных мин. Данные планы были сорваны, чем частично объясняются многочисленные выявленные в годы войны проблемы с устройством.

Считая, что все «детские болезни» со временем удастся устранить, приемная комиссия оценила «катюши» в целом очень высоко.

К началу войны заводами №189 и №194 были сданы подводные лодки «К-1», «К-2», «К-3», «К-21», «К-22» и «К-23», вошедшие в состав Северного флота. В 1942-1943 годах на Балтике в строй вступили подлодки «К-51», «К-52», «К-53», «К-56», принявшие в конце 1944 – начале 1945 годов участие в боевых действиях на данном театре. 25 декабря 1944 года в строй вступила «К-55», однако в боях она участия не приняла. Недостроенная «К-54» после окончания войны была разобрана на металл. Стоимость постройки головного корабля равнялась 23 млн., в серии ее снизили до 18 млн. рублей.

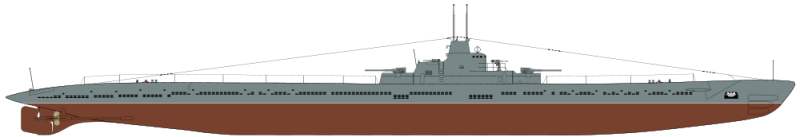

Конструкция подводной лодки – двухкорпусная. Прочный корпус имел цилиндроконическую форму диаметром 5,7 м. Сборка осуществлялась при помощи клепки. Использовались стальные конструкции толщиной 18 – 22 мм. Прочная рубка подводной лодки размещалась над отсеком №3 и представляла собой горизонтальный цилиндр (диаметр 2,3 м) со сферическими концевыми переборками. В ней был размещен главный командный пункт. Также она могла использоваться в качестве шлюзовой камеры. Переборки между отсеками 1-2, 2-3, 5-6 сферические. Переборка между отсеками 3-4 плоская. Все эти переборки были рассчитаны на давление 10 кгс/см2. Переборки между отсеками 4-5, 6-7 плоские, но рассчитаны на давление 2 кгс/см2. Концевые переборки — литые, сферические. При изготовлении легкого корпуса лодки использовались 6-мм стальные листы соединенные сваркой.

Корпус подводных лодок типа «К» разделялся на семь отсеков в которых находились:

1. Носовой торпедный отсек, служащий для размещения 6 торпедных аппаратов, 10 запасных торпед на стеллажах, жилое помещение матросов;

2. Аккумуляторный, жилые помещения офицерского состава, кают-компания;

3. Центральный пост;

4. Аккумуляторный, кают-компания старшин, кубрик;

5. Главных дизельных моторов;

6. Вспомогательный дизель, главные электромоторы, жилое помещение матросов;

7. Кормовой торпедный отсек (2 торпедных аппарата размещенных горизонтально), жилое помещение матросов.

Отсеки №№ 1, 3, 6 и 7, представляли собой отсеки-убежища, которые были оборудованы постами аварийного продувания главного балласта.

На субмарине имелось 14 балластных цистерн. №№ 3, 4, 7, 8 и 9 служили для хранения топлива. Общий максимальный запас топлива составлял 243 т. Цистерна №14 размещалась внутри прочного корпуса под центральным постом и являлась минно-балластной (на подлодках «К-51»-«К-56» данную цистерну переоборудовали в топливную). Управление кингстонами и клапанами вентиляции осуществлялось при помощи пневматических приводов дистанционно. Цистерны №№ 2, 12, 13 оборудовались шпигатами вместо кингстонов. Крышки люков открывались электроприводами.

Подлодки типа «К» оснащались двумя главными дизельными двигателями надводного хода типа 9ДКР (мощность каждого 4200 л. с. при 400 об/мин, разработаны ленинградским заводом «Русский дизель»), вспомогательным дизель-генератором (дизель 38К8 и генератор ПГ84/42) и двумя электродвигателями типа ПГ11 (мощность каждого 1200 л. с. при 235 об/мин). Аккумуляторные батареи типа «С» были разделены на 4 группы (соединение между собой параллельное) по 60 элементов, размещавшихся в трюмах отсеков №№ 2 и 4.

Носовые горизонтальные рули – складывающиеся. Горизонтальные рули в сложенном состоянии размещались вдоль борта надстройки. Отливные средства состояли из одного центробежного насоса М-125 и трех трюмных поршневых насоса ТП-18 (один — дифферентовочный). Для пополнения запасов сжатого воздуха служили два компрессора высокого давления (производительность каждого 15 л/мин). Имелся стабилизатор глубины без хода. Для провизионных цистерн впервые в отечественном подводном судостроении применили рефрижераторную фреоновую установку. Для пополнения питьевой воды имелось два элетроопреснителя (производительность каждого 40 л/ч).

Как уже говорилось ранее, скорость подводных лодок типа «К» во многом зависела от состояния моря. По данным ГМШ, 20 узлов достигалось при волнении менее 3 баллов, при 4 баллах она составляла уже 18 узлов, при 5 – 11 уз., при 6 – 9 уз., при 7 баллах – 6 уз. При волнении более 8 баллов движение против волны под главными дизелями становилось невозможным, и необходимо было переключаться на вспомогательный дизель, обеспечивающий скорость не более 4 уз. Кроме того наблюдались значительные крены – до 35 градусов при волнении 7 баллов и до 55 в условиях шторма.

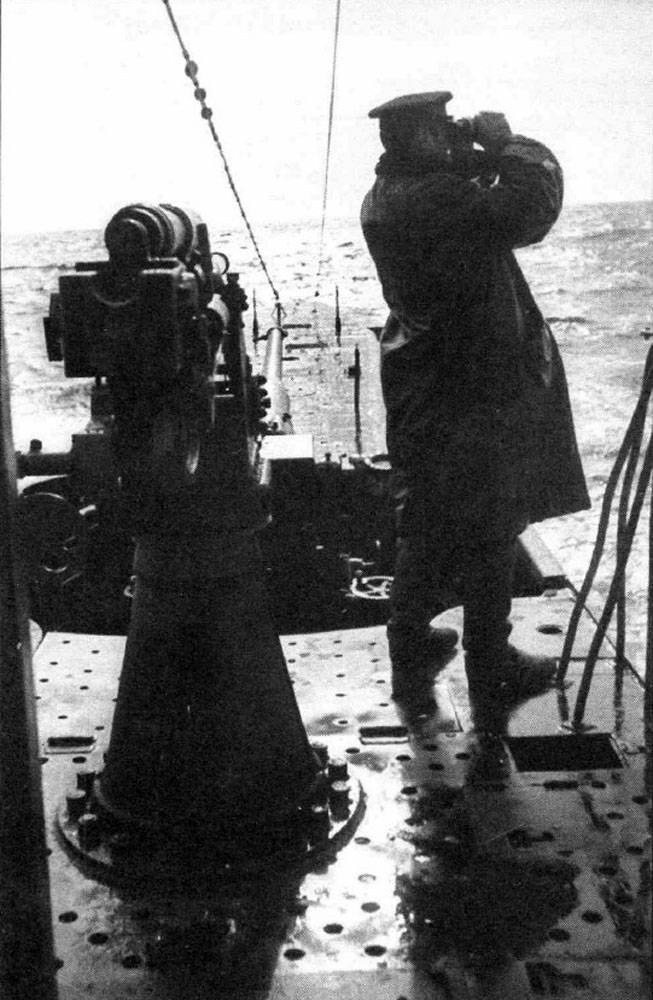

Подводные крейсеры «К» оснащались двумя перископами большой светосилы, также приспособленные для ведения фотосъемки. Оптическая длина составляла 8,5 м, ход – 4 м. Радиостанции подлодки были способны обеспечить устойчивую радиосвязь даже на дальних дистанциях. Основным средством получения от базы информации служил длинноволновый приемник «Дозор», передатчиком – коротковолновый «Скат». Передатчик «Окунь» фактически являлся резервным.

Экипаж подводной лодки тип «К» состоял из 10 офицеров, 20 старшин и 37 рядовых. На подводных крейсерах серии XIV были обеспечены лучшие условия обитаемости: для офицеров были оборудованы каюты, каждый старшина и рядовой имели отдельную койку. Старшины получили свою кают-компанию. Впервые на советских подлодках появились душевые и электрокамбуз.

Крейсерско-эскадренные лодки серии XIV имели мощное торпедное, артиллерийское и минное вооружение.

Главным оружием подводной лодки «Катюша», как и других подлодок, были торпеды. Всего на субмарине имелось шесть торпедных аппаратов в носовой части располагавшихся по три в два ряда и два в кормовой. Еще два кормовых торпедных аппарата располагались в надстройке, хотя большинство механизмов управления находилась внутри. Все стальные трубчатые, пневматические торпедные аппараты имели калибр 533,4 мм и обеспечивали запуск торпед с глубины менее 15 м. Лодки оснащались электрическими «автоматическими коробками торпедной стрельбы», позволявшими осуществлять пуск из боевой рубки с интервалом 2 секунд, однако из-за ненадежности их практически не использовали. В 1944 году создали счетно-решающий прибор ТАС-Л, позволявший определять курс и скорость цели для расчета параметров стрельбы. Однако значительные габариты не позволяли устанавливать прибор в лодке без снятия прочной рубки. В связи с этим ТАС-Л был установлен в конце 1944 года лишь на К-21.

Штатный боекомплект лодки — 24 торпеды. В первом отсеке на стеллажах хранились 10 запасных торпед, под нижними торпедными аппаратами 4 могли в пеналах, однако на практике их никогда не загружали, таким образом, боекомплект составлял 20 торпед. Кроме того, в холодное время года вода в торпедных аппаратах в надстройке замерзала, поэтому в Северном и Балтийском флотах зимой эти аппараты не заряжались. Время перезарядки носовых аппаратов – 50 минут, время приемки торпед – 5 часов. В годы ВОВ на подлодках типа «К» применялись торпеды 53-38, 53-38У и 53-39.

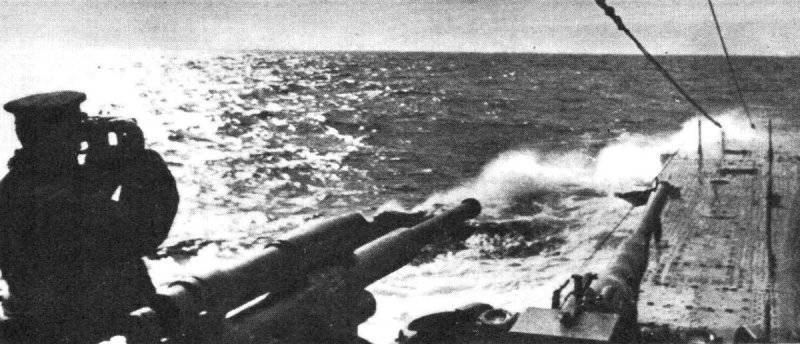

Артиллерийское вооружение подводных лодок «Катюша»: два орудия Б-24ПЛ калибра 100 мм образца 1938 года и два полуавтоматических орудия 21-К калибра 45 мм образца 1933 года. Боезапас каждого 100-мм орудия составлял 200 патронов (по некоторым данным данные орудия являлись модернизированными и их боезапас составлял по 400 выстрелов). Боезапас 45-мм орудий — по 600 выстрелов, углом возвышения до 85 градусов. Часть патронов хранилась в ограждении рубки в специальных герметичных кранцах. 100-мм орудия устанавливались на поворотных площадках, имевших фальшборт с трех сторон. Чтобы увеличить углы обстрела кормовой 21-К в бортах выполнили откидные панели, которые в ходе войны заменили постоянными вырезами с фальшбортами. Зенитное вооружение усиливалось двумя выносными пулеметами «Максим» калибра 7,62 мм.

В отличие от минного заградителя «Ленинец» на подлодках серии XIV постановщик и мины «ЭП-36» были расположены в специальной минно-балластной цистерне, а не в кормовых трубах. Устройство минно-балластной цистерны позволяло проникать в нее изнутри прочного корпуса через люк. Само минное устройство прошло испытания на подлодке «Форель». При постановке мины перемещались электролебедкой по рельсам и сбрасыванием под корпус через два люка, выполненных в легкой обшивке цистерны. Рукоятку рычага вывели на пост управления сбрасывания мин.

Подводная лодка «К-3» стала единственной из всей серии которую оснастили пневматическими сетепрорезателями «Краб-3». Всего было установлено восемь устройств: 4 в форштевне, 2 в диаметральной плоскости на верхней палубе и 2 на горизонтальных рулях. Работа сетепрорезателей не вызывала нареканий, однако в боевых условиях применения не нашли.

Поскольку еще на ранних стадиях проектирования были выявлены некоторые недостатки «Катюш» предпринималось несколько попыток развить и модернизировать проект. Первая попытка развития подводных лодок типа «К» была предпринята в 1937 году. Под руководством Б. А. Малинина в ЦКБ-18 начались работы над серией XIV-бис — проектом 41а или тип «КЭ». От базового проекта он отличался установкой создававшихся в то время дизельных двигателей мощностью 6000 л.с. каждый и возврат к размещению ангара с гидросамолетом СПЛ. В качестве одной из причин официального отказа назывались недопустимость снижения подводной скорости и увеличения водоизмещения.

В январе 1940 г. по распоряжению Кузнецова Н.Г., нового наркома ВМФ СССР, вернулись к разработке улучшенного проекта получившего обозначение «КУ» или «Крейсерская улучшенная». Работы поручили ЦКБ-18 под руководством Дерибина З.А. Основные изменения «КУ»: введение цельносварного корпуса и установка двигателей 10ДКР (мощность каждого 6000 л.с.). При этом, подводное водоизмещение должно было вырасти на 80 тонн, а надводное на 50—60 тонн. Надводная скорость должна была увеличиться до 24 узлов, а автономность до 60 суток. Эскизный проект «КУ» планировалось завершить в 1941 , а тех. проект — в 1942 году. Закладка первых двух лодок по новому проекту также планировалась на 1942 год. Однако данные планы оказались сорваны начавшейся ВОВ и дальнейшего развития подводные лодки тип «К» не получили.

Ни одна из подлодок «Катюша» не принимала участие в Советско-финской войне, даже несмотря на то что К-1 и К-2 были введены в ходе нее. Подводные лодки тип «К» серия XIV проходили службу на Северном и Балтийском флотах.

Северный флот

За годы войны «Катюшами» Северного флота было выставлено 399 мин, и выполнили 26 торпедных атак, во время которых было запущено 89 торпед.

К-1

Заложена 27 декабря 1936 года. Спуск на воду 28 апреля 1938 года. Строительство завершено 16 декабря 1939 года. Совершила переход в Северный флот из Ленинграда в июне — августе 1940 года. На минах поставленных субмариной подорвались транспорты «Ингвар Нильсен», «Конг Нирг», «Роберт Борнхофен», «Курцзее» суммарным тоннажем 12000 брт, сторожевые корабли «Убир» и «Черускер», получил повреждения танкер «Конгсдаль» (9959 брт). В сентябре 1943 года пропала без вести.

К-2

Заложена 27 декабря 1936 года. Спуск на воду 28 апреля 1938 года. Строительство завершено 16 декабря 1939 года. Совершила переход в Северный флот из Ленинграда в июне — августе 1940 года. 10 сентября 1941 г. у острова Вардё произвела постановку мин на которых подорвался транспорт «Акка» (2646 брт). Во время своего одного их боевых походов уничтожила транспорт артиллерийским огнем и по возвращению отсалютовала артиллерийским залпом, что стало традицией на Северном флоте. В сентябре 1942 пропала без вести.

К-3

Заложена 27 декабря 1936 года. Спуск на воду 31 июля 1938 года. Строительство завершено 27 ноября 1940 года. 3 декабря 1941 г. в проливе Бустансунд К-3 атаковала транспорт «Альткирх» (4713 брт) и три корабля ПЛО. В результате торпедной атаки был поврежден транспорт. Однако противник обнаружил субмарину и начал ожесточенное бомбометание. Погружаясь подлодка ударилась о подводную скалу. Разрывы глубинных бомб повредили междубортные цистерны. Поднимавшееся на поверхность топливо демаскировало субмарину, поэтому командир дивизиона капитан 2 ранга Гаджиев М.И. решил всплывать и навязать артиллерийский бой. В результате корабль ПЛО «Фёрер» («UJ-1708»), «Мекленбург» («UJ-1403») получил серьезные повреждения. «UJ-1416» вышел из боя и скрылся. В марте 1943 года пропала без вести.

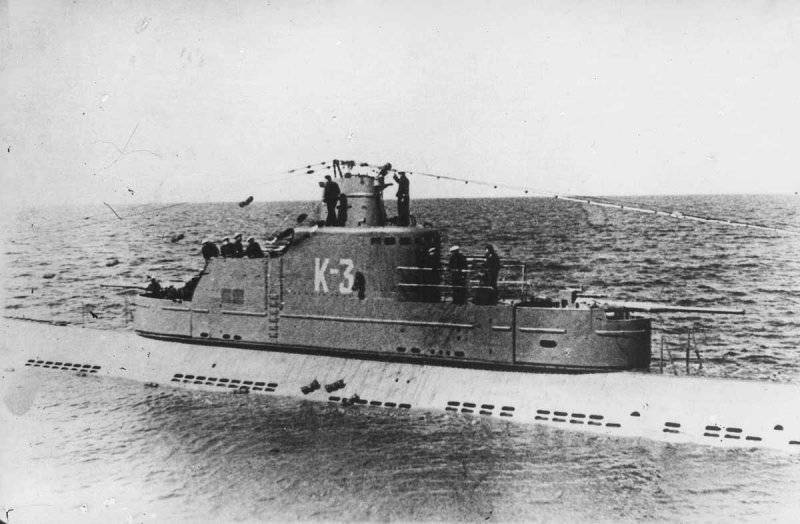

К-21

Заложена 10 декабря 1937 года. Спуск на воду 16 августа 1939 года. Строительство завершено 30 ноября 1940 года. 5 июля 1942 года подлодка К-21 атаковала немецкую эскадру. В результате атаки кормовыми торпедами линкор «Тирпиц» получил повреждения, а один эсминец сопровождения потоплен. В октябре 1942 г. подводный крейсер К-21 наградили орденом Красного Знамени. От подрыва на минах, поставленных подводной лодкой противник потерял транспорт «Бессхайм» (1174 брт) и корабль ПЛО «UJ-1110». Транспорт «Ригель» (3828 брт) получил повреждения. Весной 1944 года стала на капремонт, завершившийся после войны. 11 сентября 1954 года снята с вооружения. В 1983 году была отремонтирована и установлена в Североморске в качестве мемориала.

К-22

Заложена 5 января 1938 года. Спуск на воду 4 ноября 1938 года. Строительство завершено 15 июля 1940 года. Осенью 1941 года К-22 вышла в боевой поход, в котором потопила бот, транспорт и нефтеналивную баржу. В том же походе были уничтожены еще один сторожевой корабль и два транспорта. В декабре 1941 года ставила в надводном положении в проливе Рольвсесунд минные банки (здесь погиб транспорт «Штейнбек» 2185 брт). Затем было уничтожено артиллерией судно «Вейдинген» (200 брт). 19 января 1942 г. Торпедным залпом был поврежден транспорт «Мимона» (1147 брт). Сторожевой корабль был уничтожен при помощи артиллерии. Находясь под обстрелом противника подлодка К-22 смогла уничтожить пароход «Вааланд» (106 брт), после чего ушла в открытое море. Подводная лодка К-22 стала гвардейской. В феврале 1943 года пропала без вести.

К-23

Заложена 5 февраля 1938 года. Спуск на воду 28 апреля 1939 года. Строительство завершено 25 сентября 1940 года. На минах субмарины погибли транспорты «Асунцион» (4626 брт), «Бирк» (3664 брт), «Флотбек» (1930 брт) и судно-ловушка «Альтенланд». 12 мая 1942 года потоплена глубинными бомбами.

Балтийский флот

За годы войны балтийские подлодки тип «К» выполнили 36 торпедных атак, во время которых выпустили 94 торпеды.

К-51

Заложена 28 февраля 1938 года. Спуск на воду 30 июля 1939 года. Строительство завершено 17 ноября 1943 года. Первый боевой поход в район Кольберга состоялся 23 ноября 1944 г. 28 января 1945 г у маяка Рюгенвальде был потоплен датский угольщик «Виборг» (2028 брт). 29 декабря 1955 года снята с вооружения.

К-52

Заложена 28 февраля 1938 года. Спуск на воду 5 июля 1939 года. Строительство завершено 11 октября 1942 года. Была награждена орденом Красного Знамени. 29 декабря 1955 года снята с вооружения.

К-53

Заложена 30 мая 1938 года. Спуск на воду 1 сентября 1939 года. Строительство завершено 31 июля 1943 года. 11 сентября 1954 года снята с вооружения.

К-54

Заложена 30 апреля 1937 года. Спуск на воду 3 марта 1941 года. Не достроена, пущена на слом.

К-55

Заложена 29 апреля 1937 года. Спуск на воду 7 февраля 1941 года. Строительство завершено 25 декабря 1944 года. 11 сентября 1954 года снята с вооружения.

К-56

Заложена 17 октября 1937 года. Спуск на воду 29 декабря 1940 года. Строительство завершено 29 октября 1942 года 10 октября 1957 года затонула при ядерных испытаниях.

В общей сложности на счету подводных лодок типа «К» XIV серии насчитывалось 37 потопленных судов (общее водоизмещение 82597 брт) и 20 вспомогательных и боевых кораблей, повреждены были 4 боевых корабля и 8 судов (35126 брт) противника.

Подлодки данного типа уничтожили:

— торпедами 4 вспомогательных судна, 5 боевых кораблей и 16 транспортов (43195 брт);

— на минах погибли 5 боевых кораблей и 12 судов (33997 брт);

— потоплены артиллерией 3 вспомогательных судна, 3 боевых корабля и 9 транспортов (5405 брт).

После войны в составе советского ВМФ остались 6 подлодок типа «К», которые в 1948 году собрали в составе Северного флота. В 1949 году их переклассифицировали в большие подлодки и К-21, -51, -52, -53, -55 и -56 получили индексы Б-4 — Б-9, соответственно. Значительная модернизация этих субмарин не проводилась, поскольку к тому времени на вооружение начали поступать большие подлодки проекта 611, которые имели более высокие характеристики. В 1954—1956 годах подлодки типа «К» сняли с вооружения. Б-9 (К-56) перевели в разряд опытовых. Остальные пять переоборудовали в плавучие зарядные станции, а в 1956—1958 годах — в учебно-тренировочные.

Технические характеристики:

Водоизмещение:

надводное – 1710 тонн;

подводное – 2200 тонн;

Длина – 97 м;

Ширина – 7,8 м;

Осадка – 4,04 м;

Запас плавучести – 41,4%;

Скорость хода

подводная – 10 узлов;

надводная – 22 узла;

Силовая установка:

2 дизеля 9ДКР51/55 мощностью 1200 л. с. каждый;

дизель-генератор 38К8 номинальной мощностью – 800 л.с.;

2 электродвигателя ПГ11 мощностью 1200 л.с. каждый;

аккумуляторная батарея тип «С», 240 элементов, 4 группы;

Дальность надводного плавания – 15000 миль;

Максимальная глубина погружения – 100 м;

Рабочая глубина погружения – 80 м;

Автономность – 50 суток.

Вооружение:

10 торпедных аппаратов (6 носовых, 2 кормовых, 2 в надстройке, боезапас 24 торпеды);

2 орудия Б-24ПЛ калибра 100 мм (боезапас 400 снарядов);

2 орудия 21-К калибра 45 мм (боезапас 1100 снарядов);

минное устройство МБЦ (боезапас 20 мин);

Экипаж – 67 человек.

Подготовлено по материалам:

http://army.lv

http://korabley.net

http://www.deepstorm.ru

http://www.navy.su

http://book.uraic.ru

Источник