- «Те, кто по морю живут» Этот суровый народ первым пришел к российским северным берегам и стал для всех загадкой

- Поморы: что нам известно о легендарных жителях северных берегов

- Загадка поморов

- Поморские промыслы

- Куда плавали поморы

- Как поморы говорят?

- Поморы не у моря

- Как поморы воевали

- Куда ушел поморский быт

«Те, кто по морю живут» Этот суровый народ первым пришел к российским северным берегам и стал для всех загадкой

Фото: Сергей Ермохин / «Коммерсантъ»

Поморы — одна из самых странных этнических групп Русского Севера. С одной стороны, кажется, что эти общины русских и финно-угорских народов ничего не объединяет, они и сами путаются в показаниях — кто принадлежит к поморам, а кто нет. С другой стороны, их объединяет общий суровый и свободолюбивый дух, собственный уклад и культура. «Лента.ру» рассказывает о происхождении поморов и о тех, кто сегодня называет себя поморами.

«Мы губяне, не поморы. Поморы — те, кто по морю живут, а мы в губе живем, и потому в Архангельске нас называют губяне», — такую отповедь получила экспедиция Татьяны Бернштрам от жителей побережья Кандалакшской губы в 70-х годах прошлого века. То же самое говорили ученым в большинстве других поселений, разбросанных по берегам Белого моря.

В самом деле, а кто же такие поморы? Имеет ли этот термин какое-то определенное значение в отрыве от самоидентификации местных жителей Беломорья? Если брать за основу исторические источники, то впервые название «помор» или «поморец» упоминается в документах 1526 года, в которых говорится о «поморцах с моря Окияна из Кондолакской губы» — так что, как ни крути, а те, кто в прошлом веке называли себя губянами, получается, и есть самые настоящие поморы!

Впрочем, в XVI веке все было по-другому — именно жители волостей Кандалакши и Керети использовали термин «помор» как самоназвание. Причем, что интересно, происходило оно, скорее всего, именно от территориальной единицы Поморье — ведь так в ранних источниках называли тогда еще незаселенный Мурманский берег Белого моря.

С начала XVI века сюда приходили русские промышленники, добывавшие рыбу и морских млекопитающих, а чуть позже появились поселения. Постепенно они начали распространяться по всему берегу Белого моря — в следующем веке появились Унежма, Курешка, Ворзогоры и другие поселения. С точки зрения властей, все они были поморскими, чиновникам не было никакого дела до того, как идентифицировали себя жители этих поселений.

Освоение прибрежных территорий продолжалось — вскоре активный промысел пошел по Мурманскому берегу Кольского полуострова, и обитателей образовывавшихся там поселений тоже называли поморами.

В конце прошлого века, похоже, жители многочисленных населенных пунктов Кольского полуострова и сами не могли сойтись во мнении, поморы они или нет. Вот как это описывает в своей книге «Поморы», выпущенной в 1978 году, Татьяна Бернштрам:

«Итак, к началу XX века население беломорского побережья не осознавало своего единства, что выражалось прежде всего в различной степени развитости и бытования самоназвания «поморы» на разных берегах. Сильнее всего самосознание у жителей Поморского берега (особенно от Кеми до Колежмы). Настоящими поморами они считают только себя (допуская такое название лишь для некоторых групп беломорского населения), прочно связывая это название с мурманским промыслом: «С Кандалакши на Мурман не ходили. Те и может тоже себя поморами зовут, а для нас-то не поморы»; «С Летнего (Онежского) берега — не поморы, они картошку сеяли, хлебопашеством занимались».

Деревянные дома поморов обращены фасадами к морю

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Жители Летнего берега также называли жителей Поморского берега поморами за их промысловую деятельность на Мурмане, а зимнебережцы, особенно из заполярных сел, признавали их поморами уже в силу распространенного на Беломорье мнения. Жители Зимнего берега, считая себя поморами, кроме того, признают поморами жителей Летнего берега, а жители последнего — население южной части Зимнего берега; о других частях Зимнего берега у них представление не очень отчетливое. Население юго-западного побережья Онежского полуострова не считает себя поморами, и их не считают за таковых жители Поморского и указанных частей Карельского, Зимнего и Летнего берегов».

Несмотря на все это, специалисты выделяют поморов как отдельную этническую группу, состоящую преимущественно из представителей русских и финно-угорских народов. Что же их объединяет, помимо факта проживания на берегах Белого моря? Прежде всего это промысел, ведь поморами именовались люди, производившие отлов морских млекопитающих и рыбы, и на этой основе ими был построен особый уклад ведения хозяйствования. Не земледелие, не торговля, а именно промысел.

Хотя сами обитатели этой территории никогда точно не были уверены в том, кто является помором, а кто нет, в их сознании всегда был четкий образ абстрактного помора, несмотря на то, что «настоящими» представителями этой группы считались жители различных берегов Белого моря.

Но если сами поморы не всегда могли разобраться в том, кто они, то соседнее земледельческое население четко отделяло себя от них по роду деятельности и менталитету (впрочем, и сами поморы считали земледельцев «деревенскими» и «крестьянами», причем эти термины использовались в уничижительном значении).

Еще более широко слово «поморы» стала трактовать русская интеллигенция XIX века, открывшая для себя эту этническую группу: тут поморами могли называть и просто жителей северных побережий России, и вообще всех обитателей Русского Севера.

На формирование отдельного поморского этноса влияла и природа. Жить (а точнее — выживать) в таких условиях было чрезвычайно сложно, а значит, и люди сюда ехали не робкого десятка. Жизнь на холодных берегах всегда значила готовность к смерти в любой момент.

Несомненно, сложилась и отдельная поморская культура: свой календарь, свои понятия о коллективе — отношение к рыболовецким артелям как к одной большой семье, уклады и обычаи. Неспроста именно в Поморье существовала одна из самых крупных старообрядческих общин. Старообрядчество соответствовало патриархальному укладу жизни поморов и выражало их оппозиционную государству сущность, стремление к свободе и обособленности.

Конечно, все вышесказанное мало относится к современности — скорее к периоду до первой половины ХХ века. Но поморы существуют и сейчас — по крайней мере люди, которые считают себя поморами. Они стараются хранить традиции предков, хотя многие из них мифологизированы.

Участники VIII Международного фестиваля фольклора Баренцева Евроарктического региона и регионов Северо-Западного федерального округа России в селе Умба

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На вопрос, кто же такие поморы, архангельский предприниматель Максим Пушкин дает такой ответ:

«Человек, у моря живущий. Усердный, трудолюбивый человек, который умеет работать своими руками и жить в общине. Нам в школе так преподают, что кажется, будто община — это что-то первобытное. На самом деле это такая жизнеспособная система, которая гораздо продуктивнее города. В этом смысле я знаю, что это такое, потому что я всю жизнь прожил в деревянном доме за чертой города. Когда ты не в квартире живешь, есть ежедневный уклад: принести воды, печку затопить, наколоть дров, что-то по дому сделать. Это своеобразно воспитывает человека».

Источник

Поморы: что нам известно о легендарных жителях северных берегов

В Архангельск из Москвы ходит фирменный поезд «Поморье». Если вы приедете на нем, то, еще не догуляв до Поморской улицы, окончательно убедитесь по вывескам и афишам, что прибыли в поморский край. «Поморочка» — это и хор ветеранов, и детский сад, и салон красоты, и незаметная подвальная парикмахерская. «Поморский» — звездный отель и скромный хостел, а в ресторане «Трескоед» вам объяснят, что трескоедами издавна зовут поморов.

Остается понять, кто же это такие — поморы?

Загадка поморов

Так кто же такие поморы? С 90-х годов прошлого века возникли две противоположные точки зрения, постоянно рождающие жаркие споры. Согласно первой, поморы — древний народ, потомки свободных новгородцев, издавна живущий на берегах Белого моря. Свое государство этот народ создать не успел, потому что Москва сначала покорила Великий Новгород, а затем и Поморье. Несмотря на это, поморы все равно сохранили свой свободолюбивый характер и бытовые обычаи, делающие их непохожими на жителей других регионов России. Поморье, в отличие от остальной страны, не знало монголо-татарского ига и крепостного права, поэтому менталитет его жителей всегда отличался гордостью и независимостью.

По мнению сторонников теории «поморы — отдельный народ», обитатели беломорского побережья были грамотны поголовно. Язык, на котором они общались, называется «помóрьска говóря». Существуют поморско-русские словари и даже литература на «говóри», правда, не дошедшая из глубины веков, а появившаяся за последние двадцать лет. Кроме своего языка, поморы всегда отличались особой честностью: на Севере дома не запирали, никто ни у кого не воровал. Также поморы — уникальные мореходы, их ладьи-кочи, по мнению сторонников теории, предназначены для плавания среди полярных льдов лучше, чем современные ледоколы. Поморы ходили по Ледовитому океану задолго до европейских первооткрывателей, а поморские рукописные лоции заменяли им карты.

Но, согласно этой теории, вольный поморский народ испытывал притеснения. Петр I запретил кочи и заставил поморов строить шняки по голландскому образцу. Несмотря на это, поморы и на кочах, и на шняках плавали в Европу, доходя до Англии, а с Норвегией торговали, как с заречной слободой. Благодаря этим контактам, по своему менталитету поморы ближе к жителям Скандинавии, чем к остальной России. И их следует считать отдельным этносом, а вовсе не частью русского народа.

Понятно, что эти представления сильно гиперболизированы, остро полемичны, их носители практикуют избирательный подход к огромному массиву исторических данных, то есть обращают внимание лишь на то, что говорит в пользу их концепции. К тому же не отделяют твердо установленные факты от гипотез и догадок, тем самым превращая поморское прошлое в подобие фэнтези. Впрочем, не стоит стричь всех под одну гребенку: сторонники «поморского возрождения» бывают разными, не все они мыслят столь прямолинейно и категорично.

Сколько всего поморов?

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, поморами назвали себя 6571 человек. По данным Всероссийской переписи 2010 года — 3113 человек. Перепись 2020 года перенесена на 2021 год.

Существует и противоположная точка зрения, тоже пристрастная и упрощенная. Согласно ей, поморами, а на самом деле — поморцами, назывались только жители берега Белого моря, от города Кеми до города Онеги. В древних летописях поморы не упоминаются. Поморье никто не завоевывал, оно мирно вошло в состав большой России. Архангельск был изначально государевым городом, а не столицей самостоятельного княжества и не имел никаких вечевых прав.

Когда заходит речь об отсутствии крепостного права, сторонники критического взгляда просят уточнить терминологию. На Севере отсутствовали помещичьи вотчины, но местные жители являлись государевыми или монастырскими тяглецами, а не вольными гражданами, которые могли гулять, где хотят. Например, Ломоносову, чтобы отправиться в Москву, пришлось получить паспорт, а когда он истек, будущий великий ученый некоторое время числился «беглым», как обычный крестьянин, сбежавший от барина.

Также критике подвергаются и, к примеру, сведения о всеобщей грамотности: ведь жители Русского Севера старались запоминать наизусть былины и сказы, потому что не могли их записать. Преувеличены, по мнению сторонников критической теории, и уникальные свойства поморских кораблей. Кочи и шняки, согласно их доводам, были тяжелы, неуклюжи, под парусом могли ходить только при попутном ветре. Нельзя и утверждать, будто поморы были замечательными рыбаками: они не могли обеспечить выловленной рыбой свое побережье и выменивали треску у норвежцев за ржаную муку.

Понятно, что и к этим аргументам следует отнестись с осторожностью. Ведь каждый заостренный полемический взгляд — заведомо неполон и несправедлив. Действительно, никакого «поморского государства» или «покорения поморов» летописи не упоминают. Но и сказать, будто жители берегов Белого моря в своей повседневной жизни ничем не отличались от остальной России, невозможно.

Поморские промыслы

Главной особенностью поморов был не диалект или семейные обычаи, а их хозяйственные занятия. Разнообразие поморских промыслов поражает. От солеварения, рыболовства, охоты на морского зверя — до добычи жемчуга!

Куда плавали поморы

История поморского мореходства содержит немало славных достижений и мифов. Определенно можно сказать одно: поморы ходили в полярных морях и посещали острова задолго до голландских и английских мореплавателей. Но отсутствие в допетровской России картографии европейского образца и связей с европейским научным миром привело к тому, что море, которое поморы называли Студеным, носит имя Виллема Баренца, а острова, которые поморы называли Грумантом, являются архипелагом Шпицберген. Хотя Баренц дал название Шпицбергену в 1596 году, а поморы высадились там за несколько веков до этого.

Переход на Грумант по открытому морю требовал от поморов немало мужества. В остальном, подобно другим мореплавателям древности, они предпочитали ходить вблизи берегов. Огибали Кольский полуостров по пути в норвежские города. Ходили за мыс Воронов, в Карское море, достигали Новой Земли.

В эпоху паруса и весел морской путь не всегда был оптимален. Например, в город Мангазею на реке Таз — центр меховой торговли Западной Сибири вели два пути, или, как их называли «хода». Один огибал полуостров Ямал и был известен европейским мореплавателям. Второй, тайных ход — волок через основание полуострова, основанный на системе рек и озер, отличался надежностью и безопасностью. Рациональные поморы предпочитали несколько дней тащить корабли и товары по суше, чем играть в опасную игру с плавучими льдами.

Как поморы говорят?

Энтузиасты поморского возрождения считают, что поморы использовали особый язык — поморскую говóрю. Это утверждение трудно и подтвердить, и опровергнуть. Не существует ни летописей, ни литературных текстов, созданных на говóре.

Сейчас написаны несколько поморских словарей. Частично они содержат слова, встречающиеся и в других регионах России, но вышедшие из употребления в современном русском языке. В основном же это термины, связанные с морскими промыслами.

Вот несколько интересных поморских слов:

Абуконь — большой прибрежный камень, камень-указатель.

Агаць — пай, часть добычи, полагающаяся помору.

Баклыш — камень, полностью заливаемый морским приливом.

Веретье — вал морского прибоя, спираль из волн.

Голомя — открытое море.

Глубник — ветер со стороны материка.

Дрегель — грузчик.

Жагра — фитиль.

Загрева — зной.

Истопель — мера дров, необходимая, чтобы истопить печь.

Кармакулы — морские рифы.

Клевить — дразнить.

Луда — каменистая мель с островками, остров без растительности.

Мятуха — плавучий лед в межсезонье.

Нива — перекат в реке.

Одножирной — одноэтажный.

Пазори — отблеск северного сияния.

Ремь — вой ветра в бурю.

Ссыпщина — варка пива для общины.

Ужада — жажда.

Хвалена — комплиментарное обращение к девушке, аналогично «молодец» к юноше.

Цин — порядок.

Яснец — прозрачный осенний лед, через который видна вода.

Поморы не у моря

В дореволюционной России поморцами называли не только жителей беломорских берегов, но и одно из основных направлений у староверов. «Раскольники поморцы, толку беспоповщины, или выговцы и выгорецкие, даниловцы. Поморщина ж. собират. раскольничий толк поморцев», — пишет Даль в «Толковом словаре».

Поморцы-староверы, в отличие от других отрицателей реформ Патриарха Никона, не принимали беглых священников. Церковные обряды — крещение, венчание, отпевание проводили грамотные миряне. Старообрядцы поморского толка могли жить и в Москве, и Санкт-Петербурге, и в Риге или Вильно, но безопасней всего чувствовали себя на Русском Севере.

Из этого не следует, что жители Поморья поголовно были староверами. На Русском Севере существовали священнические династии, на берегах Пинеги родился будущий святой Иоанн Кронштадтский. Писатель Борис Шергин вспоминает, как долго выбирал между древней верой и современным Православием и в итоге предпочел Русскую Православную Церковь.

Сейчас в России и остальном мире церковное общество христиан-поморцев насчитывает около 500 приходов и 400 тысяч прихожан.

Как поморы воевали

Найти в истории какие-то доказательства завоевания поморов, в отличие от покорения Московским княжеством Великого Новгорода или Вятки, невозможно. Зато архивы сохранили немало свидетельств, как крестьяне Русского Севера при нападении врагов не только защищали свои селения, но и проявляли дипломатическую смекалку.

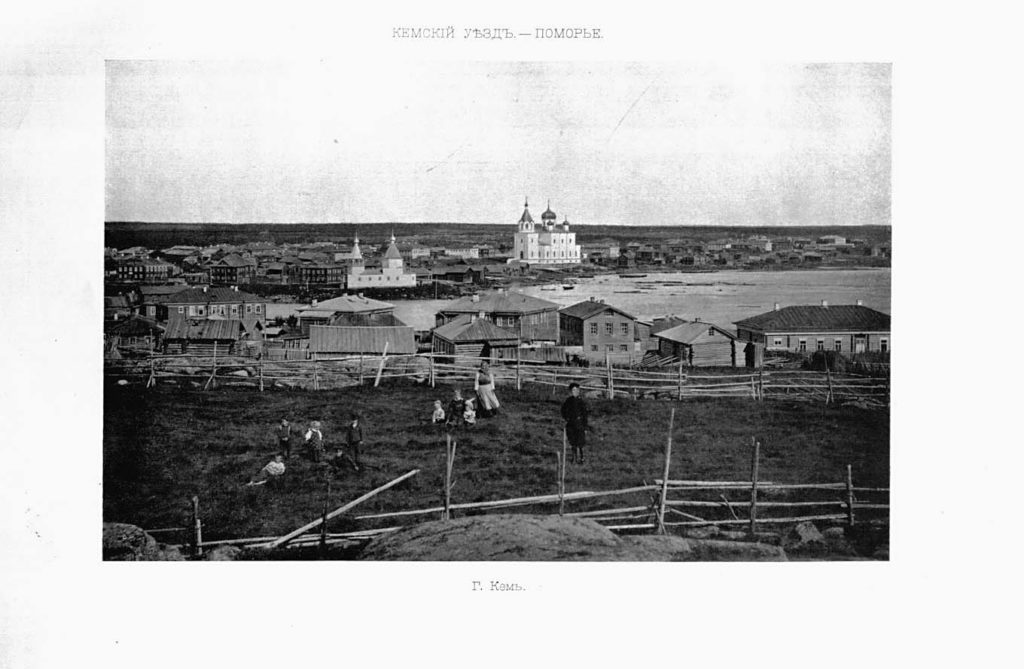

В знаменитой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» шведы безуспешно домогались Кемской волости. В реальной истории они тоже не смогли ее завоевать, поэтому периодически грабили.

В 1590 году крупный шведский отряд разорил Кемскую волость: были сожжены посадские дома, промысловые суда, питейный и гостиный двор. Чтобы отстоять острог, староста Вешняк Кузьмин одолжил восемь пушек у датчан, чьи корабли стояли возле Колы. Как писал в своей «грамате» к жителям Колы царь Федор Иоаннович, «А для осаднаго времени взяли они у Дацких Немец у торговых в долг четыре пушки, две пушки полковыя, ядра у них по три фунта, да две пушки скоростельныя, да четыре пищали больших и с зельем». Битва была удачной, шведы бежали, а их воевода Кавпий был взят в плен и отослан в Москву.

Вместе со знатным пленником было послано не победное донесение, а челобитная с просьбой о льготах. Царь Федор Иоаннович освободил кольских крестьян на три года от всех оброков и податей, на будущее же велел брать с них торговых пошлин только по три деньги с рубля (то есть 1,5%).

Куда ушел поморский быт

Среди определений, кто такие поморы, есть очень точная формулировка из Малой советской энциклопедии (1931 год): «Поморы, поморцы (от “поморье” — страна на берегу моря). Особый бытовой тип великороссов, живущих на берегах Северного, Полярного и Белого морей (большей частью потомки новгородских колонизаторов). Смелые мореходы, рыбаки, охотники».

Обратим внимание на слова «особый бытовой тип». Что это значит и что с этим бытовым типом случилось в прошлом веке?

1917 год стал бедой для зажиточного крестьянства и городского среднего класса во всей России. Новый формат государственного устройства оказался несовместим с привычным укладом жизни поморов. Первой драмой стал итог Гражданской войны на Русском Севере, когда многие жители Архангельска и губернии, не желавшие жить под властью большевиков, эвакуировались вслед за интервентами.

На первый взгляд с победой большевиков социальные отношения стали справедливыми: вместо «покрута» — работы на хозяина, добыча рыбы и зверя велась по принципу артели. Но уже скоро выяснилось, что монополия на торговлю в руках государства, а рыболовецкий колхоз сдает добычу по госцене. Альтернативы не существовало.

Одновременно граница оказалась на замке. В начале XX века поморы, как при императорах и царях, ходили по морю куда хотели, в том числе, и за рубежи Российского государства, посещали Норвегию, общались на руссенорске (торговый язык) или изучали норвежский.

Теперь не просто частная торговля с заграницей, но и визиты с любой целью по вековым маршрутам оказались преступлением. По наблюдениям современников, последний раз суда поморов пришли в Северную Норвегию в 1929 году, и это было символично. Началась коллективизация и уничтожение частного предпринимательства в городах. Совместить поморский быт с новой тоталитарной экономикой оказалось невозможным. Жители прибрежных деревень по-прежнему ходили в море, ловили рыбу, добывали морского зверя — будучи уже государственными работниками, а не вольными мореходами.

Сейчас земля поморов изменилась, но некоторые традиции остались. Архангельская область добывает около 20% рыбы Северного бассейна. Вместо кочей и шняк в новом городе — Северодвинске строят подводные атомные крейсера. Речной жемчуг ушел в историю, но в области находится единственная разработка алмазов в Европейской части России. Символично то, что первые мелкие алмазы были найдены у поселка Поморье. Регион перестал быть основными воротами в Европу, но стал воротами в космос после открытия космодрома Плесецк.

Столица Поморья изменилась до неузнаваемости. Вместо бесконечных пристаней, амбаров, открытого рыбного торга на берегу Северной Двины протянулась бетонная набережная с пляжем, современными сидениями и арт-объектами, напоминающими о старине. Гуляющая по ней молодежь гордится поморскими корнями, но скорее будет защищать тюленей и особенно бельков, чем выйдет в море охотиться на них.

Источник

Абуконь — большой прибрежный камень, камень-указатель.

Абуконь — большой прибрежный камень, камень-указатель. Агаць — пай, часть добычи, полагающаяся помору.

Агаць — пай, часть добычи, полагающаяся помору. Баклыш — камень, полностью заливаемый морским приливом.

Баклыш — камень, полностью заливаемый морским приливом. Веретье — вал морского прибоя, спираль из волн.

Веретье — вал морского прибоя, спираль из волн. Голомя — открытое море.

Голомя — открытое море. Глубник — ветер со стороны материка.

Глубник — ветер со стороны материка. Жагра — фитиль.

Жагра — фитиль. Загрева — зной.

Загрева — зной. Истопель — мера дров, необходимая, чтобы истопить печь.

Истопель — мера дров, необходимая, чтобы истопить печь. Кармакулы — морские рифы.

Кармакулы — морские рифы. Клевить — дразнить.

Клевить — дразнить. Луда — каменистая мель с островками, остров без растительности.

Луда — каменистая мель с островками, остров без растительности. Мятуха — плавучий лед в межсезонье.

Мятуха — плавучий лед в межсезонье. Нива — перекат в реке.

Нива — перекат в реке. Одножирной — одноэтажный.

Одножирной — одноэтажный. Пазори — отблеск северного сияния.

Пазори — отблеск северного сияния. Ремь — вой ветра в бурю.

Ремь — вой ветра в бурю. Ссыпщина — варка пива для общины.

Ссыпщина — варка пива для общины. Ужада — жажда.

Ужада — жажда. Хвалена — комплиментарное обращение к девушке, аналогично «молодец» к юноше.

Хвалена — комплиментарное обращение к девушке, аналогично «молодец» к юноше. Цин — порядок.

Цин — порядок. Яснец — прозрачный осенний лед, через который видна вода.

Яснец — прозрачный осенний лед, через который видна вода.