- Кодирование и обработка звуковой информации

- Кодирования звука.

- Кодирование звука.

- Рассмотрим пример задачи.

- Кодирование звуковой информации

- Содержание

- Принципы оцифровки звука

- Дискретизация по времени

- Линейное (однородное) квантование амплитуды

- Другие способы оцифровки

- Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП)

- Кодирование оцифрованного звука перед его записью на носитель

- Терминология

- Наиболее распространённые кодеки

- Некоторые форматы оцифровки звука в сравнении

- Полный цикл преобразования звука: от оцифровки до воспроизведения у потребителя

- Помехоустойчивое и канальное кодирование

- Принцип действия ЦАП

- Параметры, влияющие на качество звука при его прохождении по полному циклу

- Методы кодирования

- Частотная модуляция

- Таблично-волновой синтез

Кодирование и обработка звуковой информации

Звуковая информация. Звук представляет собой распространяющуюся в воздухе, воде или другой среде волну с непрерывно меняющейся интенсивностью и частотой.

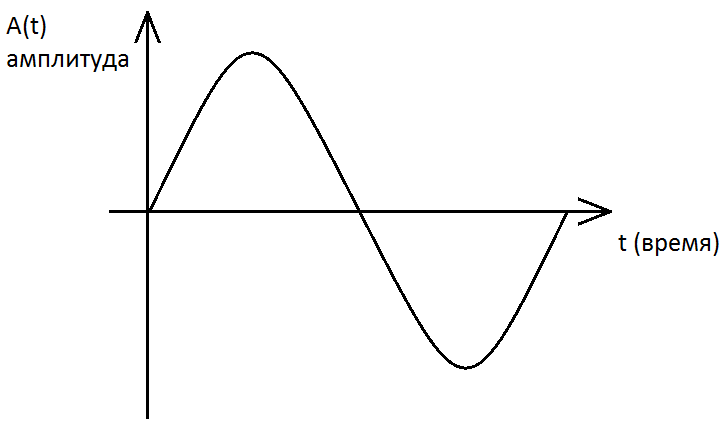

Человек воспринимает звуковые волны (колебания воздуха) с помощью слуха в форме звука различных громкости и тона. Чем больше интенсивность звуковой волны, тем громче звук, чем больше частота волны, тем выше тон звука (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Зависимость громкости и высоты тона звука от интенсивности и частоты звуковой волны

Человеческое ухо воспринимает звук с частотой от 20 колебаний в секунду (низкий звук) до 20 000 колебаний в секунду (высокий звук).

Человек может воспринимать звук в огромном диапазоне интенсивностей, в котором максимальная интенсивность больше минимальной в 10 14 раз (в сто тысяч миллиардов раз). Для измерения громкости звука применяется специальная единица «децибел» (дбл) (табл. 5.1). Уменьшение или увеличение громкости звука на 10 дбл соответствует уменьшению или увеличению интенсивности звука в 10 раз.

Таблица 5.1. Громкость звука

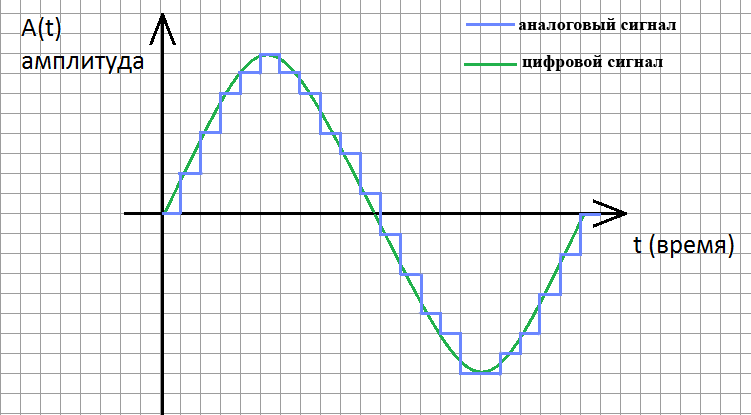

Временная дискретизация звука. Для того чтобы компьютер мог обрабатывать звук, непрерывный звуковой сигнал должен быть преобразован в цифровую дискретную форму с помощью временной дискретизации. Непрерывная звуковая волна разбивается на отдельные маленькие временные участки, для каждого такого участка устанавливается определенная величина интенсивности звука.

Таким образом, непрерывная зависимость громкости звука от времени A(t) заменяется на дискретную последовательность уровней громкости. На графике это выглядит как замена гладкой кривой на последовательность «ступенек» (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Временная дискретизация звука

Частота дискретизации. Для записи аналогового звука и г го преобразования в цифровую форму используется микрофон, подключенный к звуковой плате. Качество полученного цифрового звука зависит от количества измерений уровня громкости звука в единицу времени, т. е. частоты дискретизации. Чем большее количество измерений производится за I секунду (чем больше частота дискретизации), тем точнее «лесенка» цифрового звукового сигнала повторяет кривую диалогового сигнала.

Частота дискретизации звука — это количество измерений громкости звука за одну секунду.

Частота дискретизации звука может лежать в диапазоне от 8000 до 48 000 измерений громкости звука за одну секунду.

Глубина кодирования звука. Каждой «ступеньке» присваивается определенное значение уровня громкости звука. Уровни громкости звука можно рассматривать как набор возможных состояний N, для кодирования которых необходимо определенное количество информации I, которое называется глубиной кодирования звука.

Глубина кодирования звука — это количество информации, которое необходимо для кодирования дискретных уровней громкости цифрового звука.

Если известна глубина кодирования, то количество уровней громкости цифрового звука можно рассчитать по формуле N = 2 I . Пусть глубина кодирования звука составляет 16 битов, тогда количество уровней громкости звука равно:

N = 2 I = 2 16 = 65 536.

В процессе кодирования каждому уровню громкости звука присваивается свой 16-битовый двоичный код, наименьшему уровню звука будет соответствовать код 0000000000000000, а наибольшему — 1111111111111111.

Качество оцифрованного звука. Чем больше частота и глубина дискретизации звука, тем более качественным будет звучание оцифрованного звука. Самое низкое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству телефонной связи, получается при частоте дискретизации 8000 раз в секунду, глубине дискретизации 8 битов и записи одной звуковой дорожки (режим «моно»). Самое высокое качество оцифрованного звука, соответствующее качеству аудио-CD, достигается при частоте дискретизации 48 000 раз в секунду, глубине дискретизации 16 битов и записи двух звуковых дорожек (режим «стерео»).

Необходимо помнить, что чем выше качество цифрового звука, тем больше информационный объем звукового файла. Можно оценить информационный объем цифрового стереозвукового файла длительностью звучания 1 секунда при среднем качестве звука (16 битов, 24 000 измерений в секунду). Для этого глубину кодирования необходимо умножить на количество измерений в 1 секунду й умножить на 2 (стереозвук):

16 бит × 24 000 × 2 = 768 000 бит = 96 000 байт = 93,75 Кбайт.

Звуковые редакторы. Звуковые редакторы позволяют не только записывать и воспроизводить звук, но и редактировать его. Оцифрованный звук представляется в звуковых редакторах в наглядной форме, поэтому операции копирования, перемещения и удаления частей звуковой дорожки можно легко осуществлять с помощью мыши. Кроме того, можно накладывать звуковые дорожки друг на друга (микшировать звуки) и применять различные акустические эффекты (эхо, воспроизведение в обратном направлении и др.).

Звуковые редакторы позволяют изменять качество цифрового звука и объем звукового файла путем изменения частоты дискретизации и глубины кодирования. Оцифрованный звук можно сохранять без сжатия в звуковых файлах в универсальном формате WAV или в формате со сжатием МР3.

При сохранении звука в форматах со сжатием отбрасываются «избыточные» для человеческого восприятия звуковые частоты с малой интенсивностью, совпадающие по времени со звуковыми частотами с большой интенсивностью. Применение такого формата позволяет сжимать звуковые файлы в десятки раз, однако приводит к необратимой потере информации (файлы не могут быть восстановлены в первоначальном виде).

Контрольные вопросы

1. Как частота дискретизации и глубина кодирования влияют на качество цифрового звука?

Задания для самостоятельного выполнения

1. Задание с выборочным ответом. Звуковая плата производит двоичное кодирование аналогового звукового сигнала. Какое количество информации необходимо для кодирования каждого из 65 536 возможных уровней интенсивности сигнала?

1) 16 битов; 2) 256 битов; 3) 1 бит; 4) 8 битов.

2. Задание с развернутым ответом. Оценить информационный объем цифровых звуковых файлов длительностью 10 секунд при глубине кодирования и частоте дискретизации звукового сигнала, обеспечивающих минимальное и максимальное качество звука:

а) моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду;

б) стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду.

3. Задание с развернутым ответом. Определить длительность звукового файла, который уместится на дискете 3,5″ (учтите, что для хранения данных на такой дискете выделяется 2847 секторов объемом 512 байтов каждый):

а) при низком качестве звука: моно, 8 битов, 8000 измерений в секунду;

б) при высоком качестве звука: стерео, 16 битов, 48 000 измерений в секунду.

Источник

Кодирования звука.

Звук – это звуковая волна, у которой непрерывно меняется амплитуда и частота. При этом амплитуда определяет громкость звука, а частота — его тон. Чем больше амплитуда звуковых колебаний, тем он громче. А частота писка комара больше частоты сигнала автомобиля. Частоту измеряют в Герцах. 1Гц — это одно колебание в секунду.

Кодирование звука.

Компьютер является мощнейшим устройством для обработки различных типов информации, в том числе и звуковой. Но аналоговый звук непригоден для обработки на компьютере, его необходимо преобразовать в цифровой. Для этого используются специальные устройства — аналого-цифровые преобразователи или АЦП. В компьютере роль АЦП выполняет звуковая карта. Каким же образом АЦП преобразует сигнал из аналогового в цифровой вид? Давайте разберемся.

Пусть у нас есть источник звука с частотой 440Гц, пусть это будет гитара. Сначала звук нужно превратить в электрический сигнал. Для этого используем микрофон. На выходе микрофона мы получим электрический сигнал с частотой 440Гц. Графически он выглядит таким образом:

Следующая задача — преобразовать этот сигнал в цифровой вид, то есть в последовательность цифр. Для этого используется временная дискретизация — аналоговый звуковой сигнал разбивается на отдельные маленькие временные участки и для каждого такого участка устанавливается определенная величина интенсивности звука, которая зависит от амплитуды. Другими словами через какие-то промежутки времени мы измеряем уровень аналогового сигнала. Количество таких измерений за одну секунду называется частотой дискретизации. Частота дискретизации измеряется в Герцах. Соответственно, если мы будет измерять наш сигнал 100 раз в секунду, то частота дискретизации будет равна 100Гц.

Вот примеры некоторых используемых частот дискретизации звука:

- 8 000 Гц — телефон, достаточно для речи;

- 11 025 Гц;

- 16 000 Гц;

- 22 050 Гц — радио;

- 32 000 Гц;

- 44 100 Гц — используется в Audio CD;

- 48 000 Гц — DVD, DAT;

- 96 000 Гц — DVD-Audio (MLP 5.1);

- 192 000 Гц — DVD-Audio (MLP 2.0);

- 2 822 400 Гц — SACD, процесс однобитной дельта-сигма модуляции, известный как DSD — Direct Stream Digital, совместно разработан компаниями Sony и Philips;

- 5,644,800 Гц — DSD с удвоенной частотой дискретизации, однобитный Direct Stream Digital с частотой дискретизации вдвое больше, чем у SACD. Используется в некоторых профессиональных устройствах записи DSD.

В итоге наш аналоговый сигнал превратится в цифровой, а график станет уже не гладким, а ступенчатым, дискретным:

Глубина кодирования звука — это количество возможных уровней сигнала. Другими словами глубина кодирования это точность измерения сигнала. Глубина кодирования измеряется в битах. Например, если количество возможных уровней сигнала равно 255, то глубина кодирования такого звука 8 бит. 16-битный звук уже позволяет работать с 65536 уровнями сигнала. Современные звуковые карты обеспечивают глубину кодирования в 16 и даже 24 бита, а это возможность кодирования 65536 и 16 777 216 различных уровней громкости соответственно.

Зная глубину кодирования, можно легко узнать количество уровней сигнала цифрового звука. Для этого используем формулу:

где N — количество уровней сигнала, а i — глубина кодирования.

Например, мы знаем, что глубина кодирования звука 16 бит. Значит количество уровней цифрового сигнала равно 2 16 =65536.

Чтобы определить глубину кодирования если известно количество возможных уровней применяют эту же формулу. Например, если известно, что сигнал имеет 256 уровней сигнала, то глубина кодирования составит 8 бит, так как 2 8 =256.

Как понятно из данного вышеприведенного рисунка, чем чаще мы будем измерять уровень сигнала, т.е. чем выше частота дискретизации и чем точнее мы будем его измерять, тем более график цифрового сигнала будет похож на аналоговый график, соответственно, тем выше качество цифрового звука мы получим. И тем больший объем будет иметь файл.

Кроме того, мы рассматривали монофонический (одноканальный) звук, если же звук стереофонический, то размер файла увеличивается в 2 раза, так как он содержит 2 канала.

Рассмотрим пример задачи.

Какой объем будет иметь звуковой монофонический файл содержащий звук, если длительность звука 1 минута, глубина кодирования 8 бит, а частота дискретизации 22050Гц?

Зная частоту дискретизации и длительность звука легко установить количество измерений уровня сигнала за все время. Если частота дискретизации 22050Гц — значит за 1 секунду происходит 22050 измерений, а за минуту таких измерений будет 22050*60=1 323 000.

На одно измерение требуется 8 бит памяти, следовательно на 1 323 000 измерений потребуется 1 323 000*8 = 10 584 000 бит памяти. Разделив полученное число на 8 получим объем файла в байтах — 10584000/8=1 323 000 байт. Далее, разделив полученное число на 1024 получим объем файла в килобайтах — 1 291,9921875 Кбайт. А разделив полученное число еще раз на 1024 и округлив до сотых получим размер файла в мегабайтах — 1 291,9921875/1024=1,26Мбайт.

Источник

Кодирование звуковой информации

В основе кодирования звука с использованием ПК лежит процесс преобразования колебаний воздуха в колебания электрического тока и последующая дискретизация аналогового электрического сигнала. Кодирование и воспроизведение звуковой информации осуществляется с помощью специальных программ (редактор звукозаписи). Качество воспроизведения закодированного звука зависит от частоты дискретизации и её разрешения (глубины кодирования звука — количество уровней) [1] .

«Цифровой звук»

Содержание

Принципы оцифровки звука

Цифровой звук – это аналоговый звуковой сигнал, представленный посредством дискретных численных значений его амплитуды [2] .

Оцифровка звука — технология поделенным временным шагом и последующей записи полученных значений в численном виде [2] .

Другое название оцифровки звука — аналогово-цифровое преобразование звука.

Оцифровка звука включает в себя два процесса:

- процесс дискретизации (осуществление выборки) сигнала по времени

- процесс квантования по амплитуде.

Дискретизация по времени

Процесс дискретизации по времени — процесс получения значений сигнала, который преобразуется, с определенным временным шагом — шагом дискретизации . Количество замеров величины сигнала, осуществляемых в одну секунду, называют частотой дискретизации или частотой выборки, или частотой сэмплирования (от англ. « sampling» – «выборка»). Чем меньше шаг дискретизации, тем выше частота дискретизации и тем более точное представление о сигнале нами будет получено.

Это подтверждается теоремой Котельникова (в зарубежной литературе встречается как теорема Шеннона, Shannon). Согласно ей, аналоговый сигнал с ограниченным спектром точно описуем дискретной последовательностью значений его амплитуды, если эти значения берутся с частотой, как минимум вдвое превышающей наивысшую частоту спектра сигнала. То есть, аналоговый сигнал, в котором наивысшая частота спектра равна Fm, может быть точно представлен последовательностью дискретных значений амплитуды, если для частоты дискретизации Fd выполняется: Fd>2Fm.

На практике это означает, что для того, чтобы оцифрованный сигнал содержал информацию о всем диапазоне слышимых частот исходного аналогового сигнала (0 – 20 кГц) необходимо, чтобы выбранное значение частоты дискретизации составляло не менее 40 кГц. Количество замеров амплитуды в секунду называют частотой дискретизации (в случае, если шаг дискретизации постоянен).

Основная трудность оцифровки заключается в невозможности записать измеренные значения сигнала с идеальной точностью.

Линейное (однородное) квантование амплитуды

Отведём для записи одного значения амплитуды сигнала в памяти компьютера N бит. Значит, с помощью одного N -битного слова можно описать 2 N разных положений. Пусть амплитуда оцифровываемого сигнала колеблется в пределах от -1 до 1 некоторых условных единиц. Представим этот диапазон изменения амплитуды — динамический диапазон сигнала — в виде 2 N -1 равных промежутков, разделив его на 2 N уровней — квантов. Теперь, для записи каждого отдельного значения амплитуды, его необходимо округлить до ближайшего уровня квантования. Этот процесс носит название квантования по амплитуде. Квантование по амплитуде – процесс замены реальных значений амплитуды сигнала значениями, приближенными с некоторой точностью. Каждый из 2 N возможных уровней называется уровнем квантования, а расстояние между двумя ближайшими уровнями квантования называется шагом квантования. Если амплитудная шкала разбита на уровни линейно, квантование называют линейным (однородным).

Точность округления зависит от выбранного количества (2 N ) уровней квантования, которое, в свою очередь, зависит от количества бит (N), отведенных для записи значения амплитуды. Число N называют разрядностью квантования (подразумевая количество разрядов, то есть бит, в каждом слове), а полученные в результате округления значений амплитуды числа – отсчетами или сэмплами (от англ. “ sample” – “замер”). Принимается, что погрешности квантования, являющиеся результатом квантования с разрядностью 16 бит, остаются для слушателя почти незаметными. Этот способ оцифровки сигнала — дискретизация сигнала во времени в совокупности с методом однородного квантования — называется импульсно-кодовой модуляцией, ИКМ (англ. Pulse Code Modulation – PCM).

Оцифрованный сигнал в виде набора последовательных значений амплитуды уже можно сохранить в памяти компьютера. В случае, когда записываются абсолютные значения амплитуды, такой формат записи называется PCM ( Pulse Code Modulation). Стандартный аудио компакт-диск (CD-DA), применяющийся с начала 80-х годов 20-го столетия, хранит информацию в формате PCM с частотой дискретизации 44.1 кГц и разрядностью квантования 16 бит.

Другие способы оцифровки

- Способ неоднородного квантования предусматривает разбиение амплитудной шкалы на уровни по логарифмическому закону. Такой способ квантования называют логарифмическим квантованием. При использовании логарифмической амплитудной шкалы, в области слабой амплитуды оказывается большее число уровней квантования, чем в области сильной амплитуды (при этом, общее число уровней квантования остается таким же, как и в случае однородного квантования). Аналогово-цифровое преобразование, основанное на применении метода неоднородного квантования, называется неоднородной импульсно-кодовой модуляцией — неоднородной ИКМ ( Nonuniform PCM).

- Альтернативным способом аналогово-цифрового преобразования является разностная импульсно-кодовая модуляция – разностная ИКМ (англ. « Differential PCM» – DPCM). В случае разностной ИКМ квантованию подвергают не саму амплитуду, а относительные значения величины амплитуды. В полной аналогии с ИКМ, разностная ИКМ может сочетаться с использованием как однородного, так и неоднородного методов квантования. Разностное кодирование имеет много разных вариантов [3] .

Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП)

Вышеописанный процесс оцифровки звука выполняется аналогово-цифровыми преобразователями (АЦП).

Это преобразование включает в себя следующие операции:

- Ограничение полосы частот производится при помощи фильтра нижних частот для подавления спектральных компонент, частота которых превышает половину частоты дискретизации.

- Дискретизацию во времени, то есть замену непрерывного аналогового сигнала последовательностью его значений в дискретные моменты времени — отсчетов. Эта задача решается путём использования специальной схемы на входе АЦП — устройства выборки-хранения.

- Квантование по уровню представляет собой замену величины отсчета сигнала ближайшим значением из набора фиксированных величин — уровней квантования.

- Кодирование или оцифровку, в результате которого значение каждого квантованного отсчета представляется в виде числа, соответствующего порядковому номеру уровня квантования.

Делается это следующим образом: непрерывный аналоговый сигнал «режется» на участки, с частотой дискретизации, получается цифровой дискретный сигнал, который проходит процесс квантования с определенной разрядностью, а затем кодируется, то есть заменяется последовательностью кодовых символов. Для записи звука в полосе частот 20-20 000 Гц, требуется частота дискретизации от 44,1 и выше (в настоящее время появились АЦП и ЦАП c частотой дискретизации 192 и даже 384 кГц). Для получения качественной записи достаточно разрядности 16 бит, однако для расширения динамического диапазона и повышения качества звукозаписи используется разрядность 24 (реже 32) бита.

Кодирование оцифрованного звука перед его записью на носитель

Для хранения цифрового звука существует много различных способов. Оцифрованный звук являет собой набор значений амплитуды сигнала, взятых через определенные промежутки времени.

- Блок оцифрованной аудио информации можно записать в файл без изменений, то есть последовательностью чисел — значений амплитуды. В этом случае существуют два способа хранения информации.

- Первый — PCM (Pulse Code Modulation — импульсно-кодовая модуляция) — способ цифрового кодирования сигнала при помощи записи абсолютных значений амплитуд. (В таком виде записаны данные на всех аудио CD.)

- Второй — ADPCM (Adaptive Delta PCM — адаптивная относительная импульсно-кодовая модуляция) – запись значений сигнала не в абсолютных, а в относительных изменениях амплитуд (приращениях).

- Можно сжать данные так, чтобы они занимали меньший объем памяти, нежели в исходном состоянии. Тут тоже есть два способа.

- Кодирование данных без потерь (lossless coding) — способ кодирования аудио, который позволяет осуществлять стопроцентное восстановление данных из сжатого потока. К нему прибегают в тех случаях, когда сохранение оригинального качества данных особо значимо. Существующие сегодня алгоритмы кодирования без потерь (например, Monkeys Audio) позволяют сократить занимаемый данными объем на 20-50%, но при этом обеспечить стопроцентное восстановление оригинальных данных из полученных после сжатия.

- Кодирование данных с потерями (lossy coding). Здесь цель — добиться схожести звучания восстановленного сигнала с оригиналом при как можно меньшем размере сжатого файла. Это достигается путем использования алгоритмов, «упрощающих» оригинальный сигнал (удаляющих из него «несущественные», неразличимые на слух детали). Это приводит к тому, что декодированный сигнал перестает быть идентичным оригиналу, а является лишь «похоже звучащим». Методов сжатия, а также программ, реализующих эти методы, существует много. Наиболее известными являются MPEG-1 Layer I,II,III (последним является всем известный MP3), MPEG-2 AAC (advanced audio coding), Ogg Vorbis, Windows Media Audio (WMA), TwinVQ (VQF), MPEGPlus, TAC, и прочие. В среднем, коэффициент сжатия, обеспечиваемый такими кодерами, находится в пределах 10-14 (раз). В основе всех lossy-кодеров лежит использование так называемой психоакустической модели. Она занимается этим самым «упрощением» оригинального сигнала. Степень сжатия оригинального сигнала зависит от степени его «упрощения» — сильное сжатие достигается путем «воинственного упрощения» (когда кодером игнорируются множественные нюансы). Такое сжатие приводит к сильной потере качества, поскольку удалению могут подлежать не только незаметные, но и значимые детали звучания [4] .

Терминология

- кодер – программа (или устройство), реализующая определенный алгоритм кодирования данных (например, архиватор, или кодер MP 3), которая в качестве ввода принимает исходную информацию, а в качестве вывода возвращает закодированную информацию в определенном формате.

- декодер – программа (или устройство), реализующая обратное преобразование закодированного сигнала в декодированный.

- кодек (от англ. « codec » — « Coder / Decoder ») — программный или аппаратный блок, предназначенный для кодирования/декодирования данных.

Наиболее распространённые кодеки

- MP3 – MPEG-1 Layer 3

- ОGG – Ogg Vorbis

- WMA – Windows Media Audio

- MPC — MusePack

- AAC – MPEG-2/4 AAC (Advanced Audio Coding)

- Стандарт MPEG-2 AAC

- Стандарт MPEG-4 AAC

Некоторые форматы оцифровки звука в сравнении

| Название формата | Квантование, бит | Частота дискретизации, кГц | Число каналов | Величина потока данных с диска, кбит/с | Степень сжатия/упаковки |

|---|---|---|---|---|---|

| CD | 16 | 44,1 | 2 | 1411,2 | 1:1 без потерь |

| Dolby Digital (AC3) | 16-24 | 48 | 6 | до 640 | |

| DTS | 20-24 | 48; 96 | до 8 | до 1536 | |

| DVD-Audio | 16; 20; 24 | 44,1; 48; 88,2; 96 | 6 | 6912 | 2:1 без потерь |

| DVD-Audio | 16; 20; 24 | 176,4; 192 | 2 | 4608 | 2:1 без потерь |

| MP3 | плавающий | до 48 | 2 | до 320 | |

| AAC | плавающий | до 96 | до 48 | до 529 | с потерями |

| AAC+ (SBR) | плавающий | до 48 | 2 | до 320 | с потерями |

| Ogg Vorbis | до 32 | до 192 | до 255 | до 1000 | с потерями |

| WMA | до 24 | до 96 | до 8 | до 768 | 2:1, есть версия без потерь |

Полный цикл преобразования звука: от оцифровки до воспроизведения у потребителя

Помехоустойчивое и канальное кодирование

Помехоустойчивое кодирование позволяет при воспроизведении сигнала выявить и устранить (или снизить частоту их появления) ошибки чтения с носителя. Для этого при записи к сигналу полученному на выходе АЦП добавляется искусственная избыточность (контрольный бит), которая впоследствии помогает восстановить поврежденный отсчет. В устройствах записи звука обычно используется комбинация из двух или трех помехоустойчивых кодов. Для лучшей защиты от пакетных ошибок также применяется перемежние. Канальное кодирование служит для согласования цифровых сигналов с параметрами канала передачи (записи/воспроизведения). К полезному сигналу добавляются вспомогательные данные, которые облегчают последующее декодирование. Это могут быть сигналы временного кода, служебные сигналы, сигналы синхронизации. В устройствах воспроизведения цифровых сигналов канальный декодер выделяет из общего потока данных тактовые сигналы и преобразует поступивший канальный сигнал в цифровой поток данных. После коррекции ошибок сигнал поступает в ЦАП.

Принцип действия ЦАП

Цифровой сигнал, полученный с декодера, преобразовывается в аналоговый. Это преобразование происходит следующим образом:

- Декодер ЦАП преобразует последовательность чисел в дискретный квантованный сигнал

- Путем сглаживания во временной области из дискретных отсчетов вырабатывается непрерывный во времени сигнал

- Окончательное восстановление сигнала производится путем подавления побочных спектров в аналоговом фильтре нижних частот

Параметры, влияющие на качество звука при его прохождении по полному циклу

Основными параметрами, влияющими на качество звука при этом являются:

Также немаловажными остаются параметры аналогового тракта цифровых устройств кодирования и декодирования:

Методы кодирования

Частотная модуляция

Методы кодирования звука (конечно имеется в виду электрический сигнал, поступающий с микрофона) основаны на том, что теоретически любой сложный звук можно разложить на последовательность простейших гармонических сигналов разных частот, каждый из которых представляет собой синусоиду, называемых спектром исходного сигнала. Задачей кодирования звука, как и другого аналогового сигнала является представление его в форме другого аналогового или цифрового сигнала, более удобного для передачи или хранения в каждом конкретном случае. Реальные источники звука имеют ограниченную ширину спектра, поэтому для кодирования применяют такие методы преобразования, которые преобразуют исходный сигнал в такой, спектр которого наиболее подходит для передачи по выбранному каналу. Представление аналогового сигнала в виде другого аналогового сигнала обычно называется модуляцией, а представление в цифровом виде — кодировкой. Это разделение очень условно. Аналоговый сигнал может быть представлен в виде гармонического сигнала (т.е. синусоиды), параметры которого изменяются в зависимости от значения первоначального сигнала. В том случае, когда с изменением первоначального сигнала изменяется амплитуда синусоиды — мы имеем дело с амплитудной модуляцией (AM). Если в зависимости от значения исходного сигнала изменяются частота или фаза синусоиды — мы имеем дело с частотной модуляцией (FM) или фазовой модуляцией (PM). Амплитудная и частотная модуляция, например, широко используются для передачи звука по радио.Эти виды модуляции, конечно, не являюся разложением исходного сигнала по гармоникам. Развитие цифровой техники и применение компьютерной обработки и хранения информации привело к широкому применению импульсных методов модуляции или кодирования. Такими видами модуляции являются, например, импульсно-кодовая модуляция, при которой значение исходного сигнала через определенные промежутки времени представляется в виде кода. Для получения цифрового кода аналоговой величины применяют специальные устройства — аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Обратное преобразование для воспроизведения звука, закодированного числовым кодом, выполняют цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Подавляющее большинство «компьютерного звука» является именно записью двоичного кода сигнала, полученнного через небольшие равные промежутки времени, определяемые частотой дискретизации. Для хранения и передачи по каналам связи такой сигнал обычно подвергается сжатию (уменьшениею объема путем отбрасывания ненужной или малозначимой информации). Кроме импульсно-кодовой модуляции для кодирования звука применяют и другие виды цифровой модуляции (широтно-импульсную, частотно импульсную и пр.). Эти виды модуляции иногда применяют для передачи звука по цифровым каналам, но в компьютерной технике их используют редко и в основном как промежуточные для некоторых видов цифровой фильтрации и создания звуковых эффектов.

Таблично-волновой синтез

Метод таблично-волнового (Wave-Table) синтеза лучше соответствует современному уровню развития техники. Если говорить упрощенно, то можно сказать, что где-то в заранее подготовленных таблицах хранятся образцы звуков для множества различных музыкальных инструментов (хотя не только для них). В технике такие образцы называют семплами. Числовые коды выражают тип инструмента, номер его модели, высоту тона, продолжительность и интенсивность звука, динамику его изменения, некоторые параметры среды, в которой происходит звучание, а также прочие параметры, характеризующие особенности звука. Поскольку в качестве образцов используются «реальные» звуки, то качество звука, полученного в результате синтеза, получается очень высоким и приближается к качеству звучания реальных музыкальных инструментов.

Источник