- Какие бывают святые: 9 ликов святости

- Апостолы

- Равноапостольные

- Преподобные

- Пророки

- Бессребренники

- Благоверные

- Мученики

- Юродивые, блаженные

- Праведные

- О святости. Размышление

- Православная Жизнь

- Не все святые известны

- В чём заключается святость?

- Как распознать святых?

- Внешность по-прежнему обманчива

- О чём говорит «старец»?

- Плоды духовных трудов

- Можно ли стать святым?

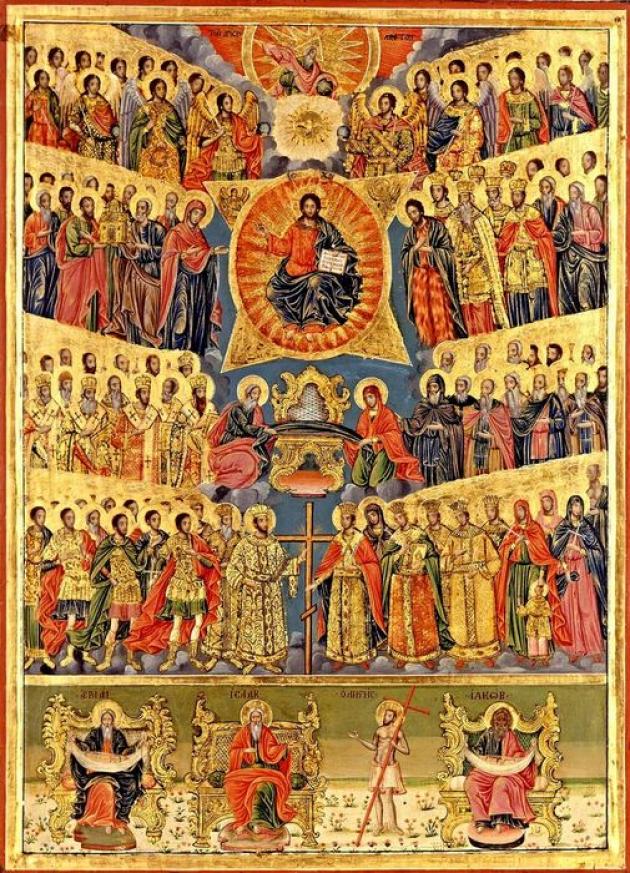

Какие бывают святые: 9 ликов святости

Церковь с первых веков своего существования почитает святых. Сейчас для прославления и почитания почившего человека как святого — причисления к лику святых — требуется канонизация. Для местного почитания подвижника требуется разрешение Патриарха, для общецерковного признания святого — решение Архиерейского собора. Материалы для такой канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых. Основаниями для канонизации могут стать: святость жизни, страдание за веру, дар чудотворения, нетленность мощей. Традиционно выделяют 9 ликов, то есть типов святости.

Апостолы

Апостолы (ап. Здесь и далее — сокращение ликов святости, которые встречаются в церковном календаре) — последователи Христа, призванные Им лично. Это 12 ближайших учеников и апостолы от 70-ти. Апостолы Петр и Павел почитаются Первоверховными. Апостолы стали первыми проповедниками Нового Завета и основали первые Церкви. Главное свидетельство жизни Христа — Евангелие, записали апостолы-евангелисты: Матфей, Лука, Марк и Иоанн. Их часто изображают со свитком или книгой — Евангелием.

Равноапостольные

Равноапостольные (равноап.) — святые, подобно апостолам потрудившиеся в обращении ко Христу целых стран и народов (напр. святой князь Владимир). В изображении этого лика святых часто присутствует Крест — символ крещения.

Преподобные

Преподобные (прп.) — монахи, почитаемые за подвижническую жизнь, стремление во всем «уподобиться Христу». Изображаются в монашеском облачении, правая рука часто сложена в благословении.

Пророки

Пророки (прор.) в Ветхозветные времена сообщали людям волю Божию, возвещали о грядущем Мессии. Церковь почитает 18 ветхозаветных пророков и одного новозаветного — Иоанна Крестителя. Пророк на иконе чаще всего держит в руках свиток с текстом своего пророчества.

Бессребренники

Бессребренники (бесср.) — христиане, прославившиеся своим бескорыстием, отказом от богатства ради своей веры. К ним относят святых врачей, обладавших даром врачевания и не бравших платы за свой труд (святой Пантелеимон Целитель). Бессребреник скорее всего будет изображен с ларцом врачевателя.

Благоверные

Благоверные (блгв.) — цари и князья прославляются в чине благоверных за служение Церкви и своему народу, благочестивую жизнь, дела милосердия, укрепление Церкви и веры. Часто изображаются с царскими венцами и в дорогих одеждах — хитонах.

Мученики

Мученики (мч.) — святые, принявшие смерть за веру во Христа. Претерпевшие особо жестокие муки именуются великомучениками. На Руси традиционно из чина мучеников выделяют чин страстотерпцев — святых, принявших мученическую кончину не во время гонений на веру, их подвиг — в беззлобии и кротости по отношению к своим врагам, нежелании преступать заповеди Божии, чтобы защитить свою жизнь. XX век дал Церкви новый сонм святых — новомучеников.

Святых, которые открыто исповедовали веру, пострадали, но остались в живых, называют исповедниками.

Наименование священномученик означает, что святой, принявший мучения, был епископом или священником, а преподобномученик — монахом. На иконе мученик, если он не был священником или монахом, скорее всего будет одет в хитон красного цвета. Часто в руках у него крест или орудие его мучений.

Юродивые, блаженные

Юродивый (блаж.) — от старослав. «оуродъ» — «дурак». Это добровольно принявшие на себя образ безумных. Христа ради юродивые обличали грех и беззаконие. (Андрей Юродивый, Василий Блаженный)

Блаженными по традиции называют некоторых древних святых, которые не имеют отношения к чину юродивых, а являются святителями или преподобными. Например, прп. Иеронима Стридонского, св. Августина и других.

Праведные

Праведные (прав.) — миряне и священнослужители из белого духовенства (не монахи), почитаемые за праведную жизнь (прав. Иоанн Кронштадский). К этому лику причисляют и ветхозаветных патриархов — праотцев (Авраам, Иаков).

Отдельный вид праведных — Богоотцы. Сюда относятся родителя Богородицы Иоаким и Анна, ее супруг — Иосиф Обручник и царь Давид.

Источник

О святости. Размышление

«У каждого святого есть прошлое. А у каждого грешника есть будущее». Обойдя тысячи англоязычных психологических форумов, эта цитата из драмы «Женщина, не стоящая внимания» (со столь провокационным названием она вряд ли бы вышла на современном толерантном Западе) потеряла свою первую часть, соль шутки, некогда шокировавшую престарелую викторианскую даму в чепце, и перекочевала на наши родные интернет-просторы. Здесь она продолжила утешать всех тех, кто, перебирая воспоминания юности, натыкается на пустые бутылки, незнакомых особ в постели и легкие угрызения совести. Мол, святых-то и в помине нет, не вешай нос. Но оставим Оскара Уайльда с его эстетизированным цинизмом в стороне и попытаемся ответить на вопрос, кто же такие святые и можем ли мы, грешные, к ним приблизиться.

У святых, действительно, есть прошлое. У каждого свое. И если человеку кажется, что святость – это полное безгрешие, то вряд ли он разбирается в теме. Без греха вообще есть только один Человек на свете. Его так и называют – Единый Безгрешный. Все остальные участвуют в борьбе, ходят по краю и не знают будущего.

Но чрезвычайно важно, что у грешника есть будущее. Человек создан способным на святость. Как из любой ткани можно пошить ризу, а из любого куска воска слепить свечу, так и каждый вроде бы неказистый человек может освятиться, приблизившись к Богу. Он к этому даже призван: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят. Так сказано.

Человек создан способным на святость

Да и с какой бы стати над каждым крещеным покойником пели «Со святыми упокой», если бы между ним и достоверно известными святыми лежала непреодолимая пропасть?

Вот вам некое малое откровение: каждый человек может быть святым.

Это вовсе не значит, что он станет похож на святого Николая или святого Серафима. Наоборот. Это значит, что он ни на кого похож не будет. Святость абсолютно не шаблонна. Нет ни одного святого, с ювелирной точностью копирующего кого-то другого. И если нам кажется иначе, значит, мы опять не в курсе.

Личность, расцветшая в Духе Святом, – это святость. А личность оттого и личность, что другой такой в мире нет и не будет.

Не надо при этом ждать чудес и для всех очевидного величия. Именно этого нам привычно от святости ждать, лишь подтверждая лишний раз, что мы, как теперь говорят, «не в теме». Больший из всех рожденных женами – Иоанн Креститель – ни одного чуда не сотворил. Моисей и Илия меньше его, а он и не воскрешал, и не исцелял. И были подлинно чудные люди вроде Онуфрия Великого, проведшие в пустынях по полувеку и более, общавшиеся только с ангелами и ни с кем из людей. У них не было славы. О них просто не знали. Так что ни чудеса, ни громкое признание святости сопутствовать не обязаны.

Человек должен быть полон Богом. Не абстрактной добротой, не мягкостью и пушистостью, а Богом. Причем в меру своей глубины. Внутренняя мера человека может быть мала, как наперсток. Но если наперсток полон, это будет маленькая подлинная святость. Если же человек похож на чашу и тоже полон, это будет большая святость. А есть еще ведра, кувшины, водоносы и прочие емкости по возрастающей их объема. И хорошо бы, чтобы каждая была полна. Тогда все будут святы, и все по-разному. Так и на видимом небе: Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе (1 Кор. 15:41).

Святость доказывает существование иного мира и правду Евангелия.

Благодаря святым Евангелие из книги, из «просто» текста превращается в плоть и кровь, в дыхание и молитву конкретного человека. Святые – это и есть «воплощенное Евангелие». Каждый в отдельности воплощает одну или несколько цитат. Все вместе, собор всех святых воплощают Евангелие целиком.

Можно просить у них: у Пантелеимона – здоровья, у Николая – помощи в путешествии, у Спиридона – решения жилищных проблем. Почему же не просить? Это открытые и чистые источники. Стыдно и глупо жаждущему из них не пить. Но любить святых нужно не только за благое участие в нашей суетной жизни. Их стоит любить за то, что они есть; за то, что они – радостное откровение о том, каким может быть человек.

Все, что мир говорит о человеке, есть идеологическое убийство. Согласно учению гордых наук, человек – это говорящий комок грязи, должник могилы без надежды на воскресение. Трудно не склонить шею под это виртуальное ярмо, если так учит школа, так говорит улица, так поет эстрада… Но стоит в этой тьме зажечься свечечке под именем Сергий Радонежский, как начинают отползать в углы химеры ложных мнений, и появляется радость.

Святость, в конце концов, это радость, сменившая слезы. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои (Пс. 125:5-6).

Источник

Православная Жизнь

Можно ли определить святого человека по внешнему виду или поведению?

Есть ли святые среди нас? Что их объединяет? А в чём отличия? Как понять, что перед вами — псевдосвятой человек?

Не все святые известны

Мы знаем святых, которые явлены Богом — это люди, чьи имена мы видим в святцах. Господь акцентирует наше внимание на них, Он как будто говорит: обратите внимание на жизнь этих людей и возьмите их себе в пример. Мы называем их святыми и верим, что они пребывают у Престола Божия, в Царствии Небесном. Но имена, известные нам из святцев, — это только малая часть святых, живших на земле. В Царствии Божием великое множество людей, имён которых мы не знаем — по каким-то причинам они нам не явлены. Возможно, так же не явлены нам и святые, живущие сейчас среди нас.

Нет похожих святых, как нет похожих людей. У каждого из них — свой, индивидуальный путь. Даже если рассмотреть лики святости — те духовные подвиги, которыми святые прославились, — всё равно все разные. Допустим, взять святителей. Казалось бы, все они были в одном сане, но среди них нет одинаковых. И среди преподобных тоже. Более того: если попытаться построить свою жизнь по духовным лекалам какого-то святого, и у нас получится достигнуть положительного результата, это будет наша личная святость.

В чём заключается святость?

Святость — это вектор движения человеческой жизни. На литургии мы говорим: «Горе имеем сердца». То есть на каком-то определённом этапе жизни человек решает, что главное в его жизни — быть со Христом. Так начинается путь святости. Верующий выбирает это направление и следует ему. Это направление — та черта, которая роднит святых. А далее начинаются различия: кто идёт гладким путём, кто приходит к святости через пустынножительство. Один карабкается по горам, другой уединяется в лесной глуши. Стать святым можно на поле сражения или на царском троне, изучая науки или отказавшись от своего разума, как Христа ради юродивые. Путей сотни, но общее у них одно: направление. Это Христос. Святые хотят быть с Ним.

Объединяет святых преданность Богу и Церкви, а также чистота сердца, потому что без неё невозможно увидеть Бога. Внешность же может быть разной, да и поступки в одних и тех же ситуациях — тоже. Например, святитель Иоанн Златоуст, когда хотел принять монашество, послушался свою маму: она упросила его сначала похоронить её, а потом идти в монахи. А преподобный Феодосий Печерский ушёл в монастырь, не послушав маму — она приезжала к нему и говорила те же самые слова, но он остался в обители. Решения совершенно разные, но и тот, и другой — святые. Они нашли Христа и свою дорогу к Нему. Ещё один пример: Христа ради юродивый — и царь. Василий Блаженный и Николай Второй. Что может быть между ними общего? Первый отказался от своей воли и в этом приобрёл Христа. Второй, когда его подстерегала опасность потерять Христа, предпочёл потерять всё внешнее, но остаться со Христом. И это их объединяет.

Святого не определишь по одежде, манере разговора, образованию. Вот на иконах святая Ксения Петербургская, которая сорок пять лет прожила на улице, а рядом — императрица Александра. На первый взгляд, между ними — пропасть. Наверняка большинство людей признает, что, если женщина следит за собой, красиво одевается, пользуется духами, то она не может быть святой. Но тогда почему среди святых есть императрица Александра и её сестра — преподобномученица Елисавета? Наличие дорогих духов не говорит о том, что человек не может быть святым. У него свой путь, на который его поставил Господь. Но, когда приходит испытание, человеку надо от чего-то отказаться, чтобы остаться со Христом — и он от этого отказывается.

Как распознать святых?

По поступкам. Как пишет один угодник Божий, каждый из нас может в любой день на некоторое время стать чудотворцем, для этого нужно поступить против своего естества. Что такое чудо? — это когда предмет, обладающий определёнными свойствами, вдруг не являет их. Например, если мы ударим камень, и он окажется мягким — это чудо, потому что естество камня другое: он должен быть твёрдым. Так и человек. Вас оскорбили, и естество требует ответить так же. Но если человек промолчит, он поступит против своего естества, которое требует агрессии, мести. Желая быть со Христом, он не может оскорбить образ и подобие Христово, пытается не поддаться искушению — и на какой-то момент у него получается. Это и есть святость. Да, после этого могут быть падения, трудности борьбы со своими страстями, но нежелание творить дурное являет святость человека. Если вы столкнулись с человеком, и он на зло ответил добром, знайте: он проявляет качества, которые называют плодами Духа Святого. Значит, этот человек стоит на пути святости. Да, он ещё не святой, но на пути к этому. Он борется за святость, пытается её реализовать в своей жизни.

Очень полезно читать жития святых, которые жили до нас: как они строили свою жизнь, боролись, что делали, на что обращали внимание, чем подпитывали себя. И здесь можно увидеть ещё одну объединяющую их черту: любовь к Церкви как мистическому Телу Христову. Именно это подразумевается в словах: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец». В разных обстоятельствах святым было свойственно наслаждаться Божественной литургией и возможностью призывать имя Иисуса Христа. Любовь к богослужению — одна из черт святости, которую мы видим на примере святого Николая Мирликийского, который первым приходил в храм Божий и последним уходил из него.

Внешность по-прежнему обманчива

Я бы хотел отметить важный момент: не надо идеализировать окружающих нас людей и делать выводы об их духовности, исходя из внешнего вида. Есть ведь стереотип, что человек с лишним весом не может быть святым: он же наверняка объедается. Или женщина, которая следит за собой, с чистыми волосами и ухоженными ногтями — ну какая святая? Дьявол предлагает нам образы псевдосвятости: мы смотрим — человек измождён, как нам кажется, постом, он с длинными волосами и бородой, которые не видели мыла и расчёски долгое время. Он говорит строгими обличительными формулами о врагах вокруг нас — ну просто заслушаться можно. Мы считаем, что это святость, и за внешними проявлениями не замечаем, что такой человек ведёт нас не ко Христу, а за собой, и нам говорит не о Христе, а о себе любимом.

Такие заблуждения происходят потому, что мы сами не хотим ничего делать. Нам хочется, чтобы кто-то трудился за нас — молился, например, нам можно было бы ничего не делать. А потом оказывается, что такой человек не то что за нас — за себя молиться не умеет. Вспомним, что творится в монастыре на Урале последние несколько месяцев: внешне человек — настоящий старец, а послушаешь, что он говорит — и понятно, что с ним явно что-то не так. Увлекаясь внешней, поверхностной «святостью», не совершить бы нам ошибку и не отвергнуть человека, который по нашим лекалам не может быть святым, но на самом деле живёт так, что в итоге станет святым.

О чём говорит «старец»?

Нужно смотреть, вокруг чего концентрируется жизнь человека. Послушаешь некоторых «старцев» — они говорят об антихристе, смерти, искушениях, грехе. О Христе от них не услышишь! Но наша вера христоцентрична, мы должны сосредоточиться на Нём — а не на антихристе, кодах, сатане и так далее. Антихрист, как Иуда или Пилат — это часть истории христианства. Мы же не сосредоточиваемся на Иуде, на его грехе — мы ждём пришествия Христова, чаем воскресения мертвых! Да, антихрист придёт — но его присутствие будет временным, человечество переживёт период его пребывания на земле. Зачем же нам акцентироваться на нём, если мы должны прилепиться ко Христу? Если изучить наследие святых отцов и вычленить, что они пишут об антихристе, то это будет крошечная страничка в многотомном издании, а всё остальное — о Христе. Так что надо разбираться, для чего духовный авторитет так старается набрать дивиденды, зачем будоражит умы своих последователей? Дело в том, что если сказать человеку: «Покайся!» — он вряд ли с радостью пойдёт за вами, а вот если сказать: «Все продались, одни мы с тобой праведные!» — он ваш.

Плоды духовных трудов

Внешнее делание — не цель духовной жизни. Оно — только средство для достижения цели. Если мы видим, что человек проявляет усердие в посте и молитвах, то должны быть видны и результаты этих трудов. Это духовные плоды: любовь, радость, умение прощать, смирение. У иеромонаха Серафима (Роуза) описан такой случай: один человек не выходил из дома, пока не совершит пять тысяч Иисусовых молитв. Он молился на балконе, чтобы не мешать домашним. Все восхищались им, а он допускал такое восхищение. Однажды соратники по духовным поискам приехали к нему домой. «Подвижник» сидел на балконе и молился. И вдруг они увидели, как он бросает пустые баночки в детей, которые играли на улице, с криком: «Уйдите, вы мне мешаете!» Разве можно представить себе человека, который пять тысяч раз произносит имя Христово — и кидает пустую баночку из-под пива в ребёнка? Тогда Серафим (он был ещё Евгением) понял: идти на такие подвиги без духовного руководства просто опасно.

Есть другой пример. Святой Симеон Столпник был первым, кто избрал подвиг молитвы на каменном столпе. Глядя на него, люди разделились: одни считали его святым, другие соблазнялись. Они обратились к архиерею с просьбой разрешить их сомнения. Архиерей сказал: «Святого можно познать по смирению. Пойдите и скажите ему: „Зачем ты, бездельник, туда залез? Не хочешь с братией работать? А ну-ка, слезай!“ Если он сокрушится, попросит прощения и станет слезать — поклонитесь ему и просите продолжать подвиг. Если же начнёт с вами спорить и доказывать своё — стягивайте его оттуда и тащите в монастырь. И молитесь о нём, ибо он в прелести». Когда люди так сделали, святой Симеон начал сокрушаться и хотел спуститься со столпа, но ему не дали, а попросили не оставлять духовного подвига.

Как повёл себя наместник печально известного монастыря на Урале в похожей ситуации? Что ответил? «Да кто вы такие? Мне никто не указ, даже Патриарх!» Получается, его последователи — духовно невежественные люди. Во всяком случае, житие Симеона Столпника явно не читали.

Есть в духовной сфере своя лакмусовая бумажка: это плоды духовных трудов. Если человек мечет пустыми баночками вокруг себя, то его пост не привёл к порядку. А другой, может, хлеб с маслом в пост ест, но имеет дары Духа Святого. Его так Господь к Себе приблизил — за внутренние труды, которых никто не видит, кроме Него. Недаром Господь говорит: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16) — по плодам, а не по внешнему виду.

Можно ли стать святым?

Можно. Как? Нужно образовывать себя, расширять свои знания. Нам оставлено удивительное наследие — жития святых, в которых описаны подробности различных условий достижения святости. Если все их проанализировать, то смирение и послушание превышают многие внешние проявления святости. Мне кажется, что духовное возрастание должно быть гармоничным, иначе с человеком произойдёт какой-то духовный срыв. Это как сбалансированное питание: нужно потреблять белки, жиры и углеводы в достаточном количестве. Можно потреблять много витаминов и получить передозировку. Можно не есть их — и заработать авитаминоз. Так и в духовной жизни.

Если продолжать медицинские аналогии, что человеку верующему надо найти своё рабочее давление. Например, нормальным считается давление 120/80, я же себя с таким плохо чувствую, у меня рабочее давление гораздо выше. А вот моих родственников с таким давлением, как у меня, в больницу забирают. Так же и в духовной жизни: у одного рабочая норма — утреннее правило, у другого — Иисусова молитва, у третьего — правило Серафима Саровского. Главное — чтобы люди чувствовали Христа, жили с Ним. Почему мы считаем, что человек, измождённый постом, нашёл Христа, а весёлый и радостный — нет? Внешность может быть очень обманчивой. Если поставить рядом святого царя Николая, который, как известно, курил, и Василия Блаженного, люди однозначно скажут, что человек в светской одежде, с папиросой в руке не может быть святым. Но они оба святые! Человек может не быть праведным в глазах окружающих его людей, но в глазах Бога он свят. Путь святости всегда индивидуален. Не надо поддаваться стереотипам, потому что они нередко ошибочны.

Главное — не искать себе кумиров. Недавно наместник Валаамского монастыря обратился к людям по поводу трагедии на Урале — потому что это трагедия, ведь неизвестно, сколько людей там духовно пострадало. Так вот он сказал: нет сейчас таких духовных авторитетов, каких мы хотели бы. Мы ищем, но их нет. Я думаю: может быть, нам и не нужно, раз нет? Может, нам это на нынешнем этапе жизни повредит? Есть ведь у нас Христос, есть Священное Писание, есть труды святых отцов — там и нужно искать истину. От нас ведь для спасения не требуется каких-то особенных духовных трудов. Терпи скорби, болезни, не осуждай ближнего. Всё просто.

Людям сложно брать ответственность за свою жизнь. Им хочется переложить её на духовного руководителя, и постепенно они привыкают, что за них всё решает другой человек. Они выискивают у священников приметы святости, верят в их избранность — чем очень вредят и себе, и священнослужителям. Поэтому хотелось бы, чтобы мы понимали: всё необходимое для духовной жизни у нас есть. Более того: у нас есть всё для того, чтобы стать святыми. Надо только научиться любить.

Источник