Общая геология

Глава 8. Карстовые процессы

Карстовые процессы развиваются в растворимых природными поверхностными и подземными водами горных породах: известняках, доломитах, гипсах, ангидритах, каменной и калийной солях. Основой являются процесс химического растворения пород и процесс выщелачивания , т. е. растворения и выноса какой-то части горных пород. Различные по своему составу воды растворяют породы по-разному. Особенно агрессивны по отношению к карбонатным породам воды, насыщенные углекислотой, а гипс сильнее растворяется солоноватыми водами.

Под карстом понимают не только процесс, но и его результат, т. е. образование специфических форм растворения. Сам термин карст происходит от названия известкового плато в Словенских Альпах, где карстовые формы рельефа выражены наиболее ярко. Карст развивается везде, где есть выходы на поверхность карбонатных пород: в Горном Крыму, на побережье Адриатического моря, на Кавказе, Урале, в Средней Азии и еще во многих местах земного шара. Если карстовые формы видны на поверхности, то говорят об открытом карсте , а если они перекрыты толщей каких-то других отложений, то о закрытом карсте. Последний чаще развит в равнинных платформенных районах, тогда как первый — в горных.

8.1. Карстовые формы рельефа

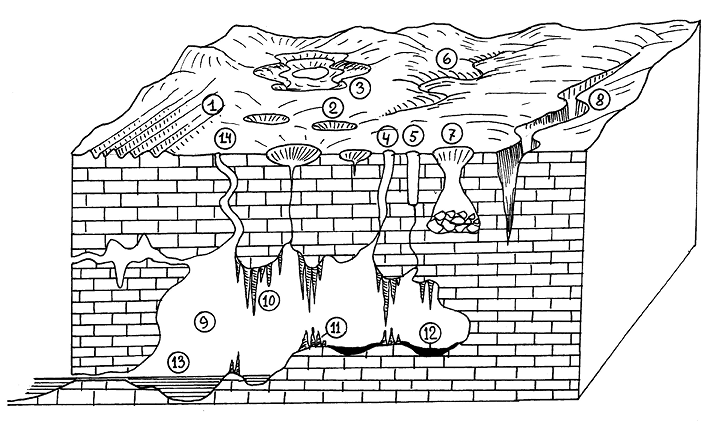

На поверхности карстовые формы представлены каррами , желобами и рвами, понорами, воронками разных типов, западинами, котловинами, слепыми долинами (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Карстовые формы рельефа: 1 — карры, 2 — воронки, 3 — полье,

4 — колодцы, 5 — шахты, 6 — исчезающие реки, 7 — провальные воронки,

8 — ущелье, 9 — пещера, 10 — сталактиты, 11 — сталагмиты,

12 — «терра-росса», 13 — пещерное озеро, 14 — сифоны

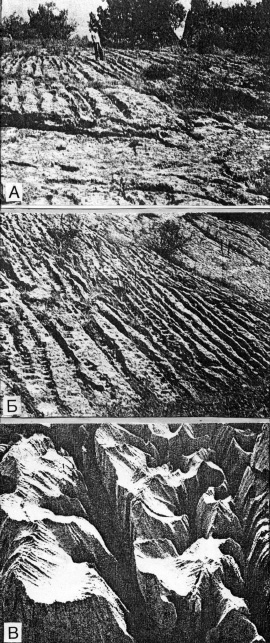

Карры — это разнообразные неглубокие выемки, образованныев основном выщелачиванием известняков поверхностными атмосферными водами. Н. А. Гвоздецким, одним из знатоков карста, были выделены карры следующих типов: лунковые, трубчатые, бороздчатые, желобковые, трещинные и ряд других (рис. 8.2 и рис. 8.2 а). Все эти формы имеют глубину до 20 см, редко размах рельефа достигает 1–2 м. Наиболее типичны желобковые карры, представленные параллельными желобками, разделенные острыми грядами. Рельеф с желобковыми каррами напоминает стиральную доску, а участки развития многочисленных карров называют карровыми полями.

Рис. 8.2. А — карры в ущелье Кульсу (по Н. А. Гвоздецкому);

Б — развитие карров и каррового ландшафта (по Бондарчуку); В — деталь каррового поля

Рис. 8.2 а. Размытая морена и материал грязекаменных потоков с валунами.

Алтай. Катунские Белки

Желоба и рвы представляют собой более протяженные и глубокие участки карстового выщелачивания поверхности известняков, наследующие поверхностные трещины и достигающие глубины 5 м.

Поноры — узкие отверстия, наклонные или вертикальные, возникающие на узлах пересечения трещин при дальнейшем развитии процесса растворения и выщелачивания. Эти каналы служат стоком поверхностных вод и направляют их вглубь массива горных пород.

Карстовые воронки подразделяются на: 1) воронки поверхностного выщелачивания ; 2) провальные ; 3) воронки просасывания (коррозионно-суффозионные, по Н. А. Гвоздецкому). Первый тип воронок напоминает собой воронку от взрыва снаряда или бомбы (рис. 8.3). Образуются они за счет выщелоченной с поверхности породы. Обычно в центре такой воронки располагается понор-канал, по которому уходит вода. Диаметр воронок обычно до 50 м, редко больше, а глубина 5–20 м. Провальные воронки связаны с обрушением свода над полостью, выработанной водами на некоторой глубине. Коррозионно-суффозионные воронки возникают в том случае, если карстующиеся известняки перекрыты пластом песчаных отложений и последние вмываются в нижележащие карстовые полости. При этом из пласта песка уносятся отложения в поноры и образуется воронка просасывания или вымывания. Процессы суффозии широко распространены в природе.

а

б

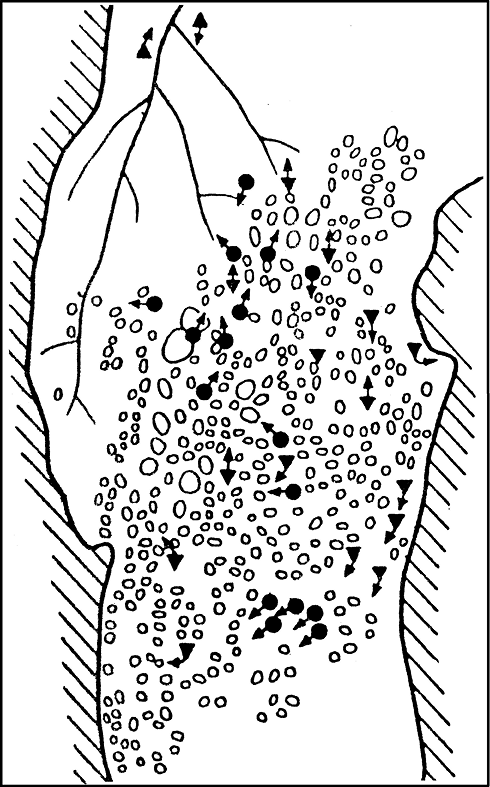

Рис. 8.3. а — размещение карстовых воронок (кружки) на нижнем карбонатном плато

г. Чатырдаг, Горный Крым (по Н. В. Леончевой, 1962). Черные кружки со стрелками — вскрытые пещеры.

Черные треугольники со стрелками — шахты, источники и поноры;

б — нижнее плато г. Чатырдаг. Заросшие карстовые воронки

Блюдца и западины представляют собой мелкие, небольшие карстовые воронки. Если воронки разных генетических типов сливаются по несколько штук вместе, то образуется карстовая котловина с рядом углублений на дне. Иногда дно у котловин может быть плоским.

Полья представляют собой довольно большие, на сотни метров в диаметре, неправильной формы понижения, образовавшиеся при слиянии ряда котловин и воронок. В том числе провальных.

Карстовые колодцы и шахты — это каналы, уходящие почти вертикально в известковые массивы на десятки и сотни метров при диаметре в несколько метров. Они образуются при выщелачивании по трещинам, иногда поверхностными водными потоками, размывающими известняки. Шахтами называются вертикальные полости глубиной свыше 20 м, а меньше — колодцами . Если шахты соединяются между собой, а также с субгоризонтальными ходами и пещерами, то образуются карстовые пропасти , достигающие глубины в 1000 м и более.

Слепые долины представляют собой небольшие речки, протекающие в закарстованных районах, имеющие исток, но внезапно оканчивающиеся у какой-нибудь воронки или поноры, куда и уходит вся вода. Иногда долины бывают полуслепыми, когда вода речки вдруг уходит под землю, а потом, через несколько километров, появляется вновь, как это происходит в Западном Крыму около Севастополя. Речка Сууксу, начинаясь на склонах гор, внезапно исчезает, и дальше продолжается лишь ее сухая долина с галькой. Через 10–12 км река вновь появляется в виде мощного источника и уже как р. Черная впадает в Севастопольскую бухту. Надо отметить, что такие слепые и полуслепые долины широко развиты в местах распространения карстующихся пород — на Урале, в Башкирии, в Ленинградской, Смоленской, Нижегородской областях, в Крыму и на Кавказе.

В некоторых районах Европейской равнины известны озера, которые внезапно исчезают, а потом вновь появляются. Дело в том, что эти озера находятся в карстовых котловинах или воронках. Поноры, присутствующие в них, забиты илом, и тогда вода в озерах держится. Но если такая «пробка» вымывается, то и вода уходит в понор и глубже в карстовые полости.

Карстовые пещеры возникают различными способами: путем растворения, выщелачивания и размыва; путем обрушения, раскрытия и последующего размыва тектонических трещин. Подземные воды, протекая по трещинам или тектоническим раздробленным зонам, постепенно растворяют и выщелачивают известняки или доломиты. Таким образом формируются пещерные полости, часто многоэтажные и сложные, когда отдельные крупные пещеры — «залы» — соединяются с другими узкими каналами, щелями, нередко с текущими по ним ручьями.

Крупные пещерные комплексы формируются продолжительное время — десятки и сотни тысяч лет. В пещерах сделаны многие важные палеонтологические и археологические находки, которые позволяют датировать верхние этажи пещер более древним возрастом, чем нижние. Развитие пещер тесно связано с колебаниями уровня зеркала подземных вод и местным базисом эрозии, например рекой, а также тектоническими движениями. При понижении зеркала грунтовых вод уже выработанные полости пещер осушаются, и процесс растворения и выщелачивания переходит на более низкий уровень. Так может продолжаться несколько раз согласно этапам врезания реки и колебаниям уровня грунтовых вод. В области многолетнемерзлых пород в пещерах развиты натечные формы, состоящие из льда.

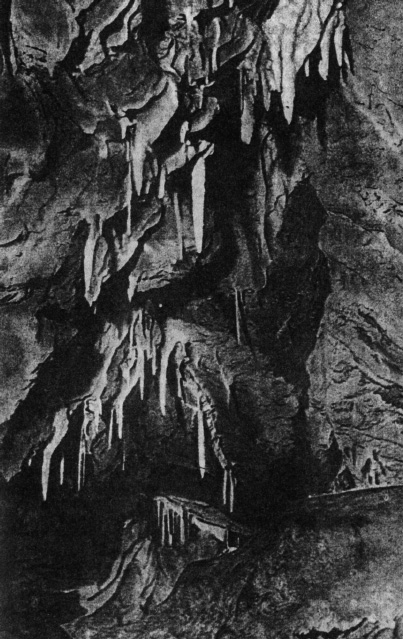

На дне пещер часто встречаются красноватые глинистые отложения, так называемая «терра-росса», или «красная земля», представляющие собой нерастворимую часть карбонатных пород, обогащенную окислами железа и алюминия. Однако наиболее впечатляющей особенностью ряда карстовых пещер являются сталактиты и сталагмиты — причудливые натечные образования, создающие неповторимый облик пещерных залов (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Сталактиты пещеры Луммелунда (фото Н. А. Гвоздецкого)

Все дело в том, что вода, капающая с потолка пещер, насыщена газом СО2 за счет растворения карбонатных пород, а кроме того, насыщена бикарбонатом кальция — Са (НСО3)2. Происходит это по реакции

СаСО3 + СО2 + Н2О ⇔ Са (НСО3)2.

Эта вода, капая с потолка, теряет часть углекислоты, в результате чего реакция сдвигается влево и бикарбонат снова переходит в СаСО3, который и откладывается как на потолке пещеры ( сталактит), так и на днище ( сталагмит). В первую очередь на полу пещеры возникают наплывы, похожие на растаявший воск свечи. Это так называемые гуры . Затем на гурах возникают сталагмиты с широким основанием, а еще позже — напоминающие палку или столб. Много позже на потолке пещеры начинают формироваться стлактиты, очень похожие на обыкновенные сосульки. Через какое-то время сталактиты и сталагмиты могут сомкнуться, и тогда образуются колонны причудливой формы. Прекрасные многоярусные пещеры есть в горах Крыма, где они сформировались в мощных толщах известняков верхней юры; в Чехии, Словении, на Урале, Кавказе и в других местах.

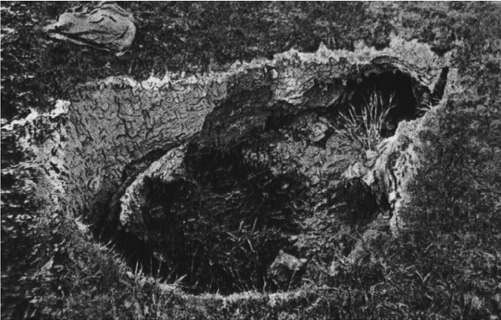

До сих пор речь шла об открытом карсте. Однако во многих районах, особенно платформенных, где развит закрытый карст, встречаются так называемые суффозионные воронки . Они возникают в том случае, когда из толщи отложений, перекрывающих карстовые формы, начинается процесс вымывания в карстовые полости. Постепенно на месте этой толщи образуется воронка, а еще ниже — полости, куда эти отложения и могут провалиться (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Суффозионная воронка в низовьях р. Пахры (фото З. Виноградова)

Карстовые формы развиваются везде, где присутствуют карстующиеся породы — известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, каменные соли. В пределах Русской плиты широко развит покрытый карст, т. к. известняки карбона и девона повсеместно перекрыты моренными и флювиогляциальными четвертичными отложениями. Встречается также и древний карст, например под Москвой, где в карстовых формах на поверхности каменноугольных известняков карманами залегает глинистая верхняя юра. В течение перми, триаса, ранней и средней юры этот район был сушей и на ней интенсивно происходило карстообразование.

Гипсовый карст развит на северных склонах Уфимского плато в Башкирии, где распространены нижнепермские красноцветные породы с прослоями гипсов, доломитов. Карстовые котловины там имеют глубины до 100 м и диаметр до нескольких километров. Пещеры гипсового карста в Приднестровье имеют протяженность 142,5 км (пещера Оптимистическая), занимая второе место в мире. Знаменитая Кунгурская «ледяная» пещера в Пермской области в Приуралье имеет в длину 5,6 км и образована в гипсах и ангидритах кунгурского яруса нижней перми. Она славится своими гротами длиной 150–160 м с ледяными потолками на сводах и полу.

Источник

Карст

Под термином «карст» подразумевается ландшафт, сформированный вследствие растворения пород. Ландшафтная структура подразумевает наличие небольших и крупных пустот, нередко заполненных водой. Образуется карстовый рельеф в течение длительного геологического периода. В результате появляются уникальные поверхностные и подземные структуры. Описываемые ландшафты занимают примерно 10% поверхности планеты.

Что такое карст

Карст – это немецкое слово, диалектически трансформированное название словенского известнякового плато Крас. Так называют совокупные явления и процессы, обусловленные деятельностью вод, проявляющиеся растворением горных пород и появлением в них пустот. Этим же термином обозначают специфические рельефные формы на местностях, где породы относительно легко растворяются водой. К таким породам относятся гипс, известняк, доломит и прочие минералы.

Термин «карст» подразумевает не только процесс растворения, но и его итог – рельефное образование. Карст распространен по всему земному шару. В Евразии крупные участки рельефа находятся в горной части Крымского полуострова, на берегах Адриатического моря, в Кавказских и Уральских горах, на Среднеазиатских нагорьях.

В результате растворения пород формируются специфические рельефные формы:

- Карры – небольшие трещины (глубиной до 2 м) в форме канав и борозд. Отмечаются преимущественно на известняковых породах.

- Поноры – некрупные, но глубокие отверстия, накапливающие воду.

- Рвы – расположенные вдоль склоновой бровки образования, связанные с трещинами откоса. Глубина до 30 м, ширина до 50 м, длина до 2 км.

- Овраги – внешне не отличаются от рвов, но расположены перпендикулярно склону.

- Каньоны – глубоко погруженные речные долины, нередко имеющие непостоянный сток.

- Ниши – склоновые углубления, отличающиеся от пещер меньшей протяженностью.

- Воронки – замкнутые углубления в рельефе, диаметр которых не превышает 100 м. Бывают в форме чаши, конуса, цилиндра.

- Котловины – замкнутые или частично замкнутые низменности с более или менее ровным дном и крутыми склонами. Форма обычно круглая, овальная или неправильная. Диаметр превышает 100 м, глубина больше 10 м.

- Положительные формы рельефа – холмы, столбы, гористые участки. Высота до 100 м, диаметр до 500 м.

- Подземные формы рельефа. К ним относятся:

- каверны – небольшие (до нескольких сантиметров) округлые полости в земле;

- колодцы и пропасти – устремленные вертикально вглубь земли каналы с отвесными стенами (диаметр от 1 м, глубина от 10 м);

- пещеры – сложно соединенные подземные полости разнообразной формы, нередко включающие водоемы и водотоки.

Карстовые пещеры могут протягиваться на сотни километров. Насыщенные минералами капли, текущие с потолка, образуют вытянутые, устремленные вниз наросты – сталактиты. Из упавших на пол капель постепенно вырастают устремленные вверх образования – сталагмиты. При срастании сталактит и сталагмит формируют колонну – сталактон.

Существуют формы, похожие на карст, но им не являющиеся. Это псевдокарст, к которому относятся:

- Термокарст – пустоты в земле, образованные таянием льда. Явление наблюдается в областях вечной мерзлоты.

- Глинистый карст – провалы, появляющиеся в покрытых трещинами карбонатных суглинках и глинах.

Развитие карста

Карст образуется при следующих условиях:

- незначительно наклоненной или ровной поверхности, обеспечивающей застаивание и просачивание в породы воды;

- наличии толстого слоя подверженных размытию пород;

- низком уровне грунтовых вод, позволяющем просачивающейся воде двигаться вертикально;

- минерализации воды ниже растворимости пород в поверхностном грунтовом слое.

Образование карста наблюдается, когда грунтовая поверхность разрушается водой, насыщенной углекислотой. В атмосфере во время дождя вода поглощает углекислый газ. Дождевые капли, просачиваясь в грунт, растворяют больше диоксида углерода, в итоге формируется слабая углекислотная вода. При постоянном образовании она разрушающе воздействует на карбонаты. Пустоты увеличиваются, подземная система дренажа расширяется, пропускает все больший объем воды. В итоге интенсивность формирования карста повышается.

Виды карста

По минеральному составу выделяют:

По периоду формирования:

- древний (до голоценовой эпохи);

- современный (после голоцена).

По глубине нахождения растворяющихся пород и подземных вод:

По присутствию покровной массы:

- покрытый (почвенно-дерновым слоем, рыхлыми отложениями или магматическими, метаморфическими, уплотненными осадочными породами);

- голый.

Карстовые ландшафты

Карстовый ландшафт – скалистая местность с сухой, голой или имеющей скудный растительный покров поверхностью. Рельеф сложный, включающий карры, воронки, пещеры и прочие поверхностные и подземные объекты вымывания.

Карстовые ландшафты встречаются на всей планете, одни из них хорошо заметны, другие скрыты. Самое крупное по площади образование находится в Австралии – известняковая равнина Наллабор (200 тысяч км 2 ). А самое глубокое формирование – достопримечательность Мексики. Это Пещера ласточек – провал диаметром 60 м и глубиной 370 м. Впадина настолько глубокая, что внутри нее сформирована своя атмосфера, образуются облака.

Территории с карстовым рельефом неблагоприятны для строительства, создания дорожной сетки, добычи полезных ископаемых. Из-за подземных пустот грунт непрочный, а значит, высока вероятность провалов и разрушения построек.

Борются с карстовым процессом, укрепляя дороги балочными конструкциями, засыпая пустоты песком или глиной, отводя поверхностные воды, перекрывая выход карстовой структуры непроницаемым для воды экраном.

Источник