- Канонизировать — это значит признать, что человек был святым

- Что означает канонизация?

- Практика процедуры канонизации

- Материалы, подтверждающие святость праведника

- Критерии, указывающие на то, что человек может быть канонизирован церковью

- Что такое канонизация?

- Канонизация

- Где найти список святых?

- Каковы критерии канонизации святых

- Кто принимает решение о канонизации святых?

- Зависит ли посмертная участь святого от канонизации?

- Как отмечается причисление к лику святых?

- Какой срок должен пройти после земной кончины подвижника?

- История причисления подвижников к лику святых

- Канонизация святых: как понять правду, спустя годы?

- История Церкви — это история святости

- Несколько имен Святых

- Прославление 1500 Святых

- Канонизация собора новомучеников

- СПРАВКА:

Канонизировать — это значит признать, что человек был святым

Учение Святой Православной Церкви гласит, что канонизированные святые – это Божии слуги, которые защищают молитвами своих сотоварищей по вере перед Господом. Верующие же, в свою очередь, величают и чествуют их, почитают в своих молитвах, молятся им, прося о заступничестве.

Что означает канонизация?

История христианства имеет много зафиксированных чудес и необъяснимых для обычного человека явлений. Многие подвижники христианской веры прославились на весь мир своей прозорливостью, пророчествами и чудесами. Их почитают, им молятся, у них просят помощи.

Канонизировать – это с греческого означает «узаконить на основании правила», или же «причислить к лику святых». Православная церковь отмечает канонизацию особой торжественной службой в честь радостного события – прославления нового святого. Эта процедура имеет свои правила и законы, происходит в соответствии с определенным регламентом. Существует специальная Синодальная комиссия, которая занимается сбором материалов, способствующих канонизации.

Практика процедуры канонизации

Раньше, когда подвиг мучеников за веру происходил на глазах многих свидетелей, а их останки, становясь мощами, были способны исцелять, процедура канонизации происходила сразу же, без всяких комиссий и заседаний. Сейчас же ситуация несколько изменилась.

Кандидатуру на прославление сначала рассматривает комиссия епархии, членом которой был человек, прославившийся из-за своей веры в Бога. После утверждения всех нужных документов они передаются в комиссию при Синоде, где и принимается окончательное решение.Тот день, в который принимается решение о канонизации, вносится в церковный календарь и считается днем, когда прославляют новоявленного святого. Специально для новоявленного святого впоследствии составляется церковная служба и рисуется икона.

Материалы, подтверждающие святость праведника

Канонизировать – это свершить процедуру, которая основывается на прошении причислить к лику святых. Для принятия решения комиссия, помимо прошения, должна рассмотреть полное жизнеописание праведника, где будут подробно описаны все его чудеса и подвиги, которые свидетельствуют о святости.

Критерии, указывающие на то, что человек может быть канонизирован церковью

Самым главным и самым важным критерием будут заслуги человека перед церковным приходом и перед всем миром христианским. Святость праведника может подтверждаться верой в него Церкви, как в человека, который был угоден Богу и послужил пришествию на землю Божьего сына.

Мученическая смерть за веру и учения Христа тоже служит критерием, указывающим на святость. К лику святых причисляют в случае явления миру чудес, свершенных посредством молитвы или же полученных вследствие поклонения останкам человека – святым мощам. Мощи – это останки или же полностью сохранившиеся тела прославленных праведников, обращение к которым в молитвах творит чудеса.

Источник

Что такое канонизация?

Говорят, что в древности все христиане считались святыми?

|

Важно понимать, что в христианстве существует более широкое и более узкое понимание святости. В широком смысле святым становится любой, кто достиг спасения. В более узком святые — те, кто явил пример христианской жизни, и те, к кому мы сегодня обращаемся с просьбой о молитвенном заступничестве перед Богом.

Исходя из более широкого понимания, в древности любой христианин, не уклонившийся в ересь или раскол, не совершивший смертный грех, за который он был отлучен от Церкви, считался после смерти святым. Община, в которую он входил, записывала его имя на состоящие из двух частей таблички, покрытые воском — диптихи. С их помощью поминались живые и усопшие христиане. Если имя умершего попадало в эти таблички, то он автоматически считался святым.

В начале IV века император Константин Великий объявил христианство сначала разрешенной, а затем и предпочитаемой религией. Для христиан кончилась эпоха гонений, и в Церковь хлынул поток новых людей. Общины очень разрослись, христиане одного города уже не могли знать друг друга в лицо, возникли мощные еретические учения. Это привело к тому, что Церкви пришлось вырабатывать юридическую процедуру объявления умершего праведника святым. Этот процесс и получил название канонизации. В Русской Церкви для того, чтобы человек был объявлен святым, нужно выполнить несколько условий. Начать процесс канонизации можно лишь тогда, когда со смерти праведника прошло как минимум несколько десятилетий. Нужно доказать, что подвижник исповедовал православную веру и вел благочестивый образ жизни (последнее требование не обязательно для мучеников, поскольку главное основание для их канонизации — документально подтвержденный факт мученичества за веру, а их жизнь до подвига обычно не являлась предметом изучения, особенно в древности). Специальная Комиссия по канонизации также собирает свидетельства о чудесах, произошедших по молитвам к этому святому, если таковые зафиксированы. Для прославления подвижника обязательно его народное почитание.

Важно, кстати, что наличие, например, нетленных (полностью или частично сохранившихся) мощей вовсе не является обязательным условием. Просто в России долгое время считалось, что мощи святого должны быть именно нетленными, поэтому в начале ХХ века очень сложно проходила канонизация преподобного Серафима Саровского.

Важно также и то, что с точки зрения Церкви не канонизация делает человека святым, а его подвиг. Канонизация — лишь признание заслуг подвижника, свидетельство абсолютной уверенности в его спасении, ведь, прославляя праведника, Церковь перестает молиться о нем и начинает молиться ему. Значит, она должна быть уверена, что этот человек уже соединился с Богом и не нуждается в наших просьбах о его спасении.

Источник

Канонизация

Канониза́ция (от лат. canonizatio; от греч κανών (канон)) – официальное признание Церковью праведника, одного из своих членов, святым; официальное причисление его к лик святых. Из сказанного не следует, что только те, кто канонизирован, стяжали святость, т.к. существует большое количество святых, почивших в безвестности.

В широком смысле канонизацию можно понимать как прославление свидетельства реальности Боговоплощения и обожения человека.

Канонизация – это закрепление актом высшей церковной власти реального опыта молитвенной связи между членами Церкви (и не только ныне живущими) и подвижником благочестия, – опыта услышанных молитв, конкретной помощи и духовной связи, которую сотни, а иной раз сотни тысяч людей ощущают между собой и угодником Божиим. Когда для Церкви эта связь становится несомненной, тогда и происходит канонизация новоявленного святого – подлинного раба Божия и нашего помощника, о чем многие уже знают по собственной жизни.

Где найти список святых?

Каковы критерии канонизации святых

Православный христианин причисляется Церковью к лику святых после смерти. Наиболее распространены следующие условия канонизации:

- святость жизни;

- соответствие веры подвижника православному вероучению;

- почитание церковным народом;

- дар чудотворения при жизни и/или после смерти (как свидетельство того, что через подвижника действует Божественная благодать);

- нетленность мощей (как дополнительный, не определяющий критерий);

- страдание за православную веру.

Отдельный критерий – мученическая кончина за веру.

Кто принимает решение о канонизации святых?

Инициируется процесс канонизации священнослужителями и мирянами. Далее епархиальный архиерей передаёт дело епархиальной комиссии по канонизации святых.. Материалы для канонизации в Русской Православной Церкви рассматривает, изучает и проверяет Синодальная комиссия по канонизации святых. Решение о канонизации выносит Святейший Патриарх, Архиерейский или Поместный Соборы.. Патриарх может благословить почитание местночтимого (почитаемого в одной епархии или регионе) святого, Архиерейский или Поместный Собор — общецерковное почитание.

Зависит ли посмертная участь святого от канонизации?

Нет, не зависит. Канонизация лишь свидетельствует ещё живущим на земле о святости, причастности к Богу ушедших, об их подвиге, о возможности молитвенного обращения к ним.

Как отмечается причисление к лику святых?

В Православной Церкви причисление к лику святых в настоящее время отмечается торжественной службой в честь новопрославленного святого.

Какой срок должен пройти после земной кончины подвижника?

Формального срока в настоящее время не установлено.

История причисления подвижников к лику святых

В I–IV вв. почитание святых определялось общиной и узаконивалось епископом. Позднее почитание святых и общецерковное распространение такого почитания определялось внесением имени усопшего члена общины в список мучеников (мартиролог). Когда почитание принимало повсеместный, т.е. общецерковный характер, оно подтверждалось главой Поместной Церкви.

В Русской Православной Церкви причисление к лику святых совершали на местах епархиальные архиереи. Первый пример соборного решения о канонизации – постановления церковных соборов 1547 и 1549 гг.

В наше время на местное почитание подвижника святым требуется разрешение патриарха, для общецерковного признания святого – решение Архиерейского собора. Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в церковный календарь. Так, в Русской Православной Церкви почитают святого Иоанна Русского Исповедника, преподобных Германа Аляскинского и Силуана Афонского, хотя Иоанна Русского и Силуана Афонского канонизировала Константинопольская Православная Церковь, а Германа Аляскинского прославила Американская Православная Церковь.

преподобный Афанасий Паросский в письме к своему ученику:

«Ты написал мне, что недавно, в день памяти св. Иоанна Богослова, у тебя с друзьями возник разговор о новомучениках, и что некоторые из них, не только малознающие, но и ученые, утверждали, что святых мучеников нельзя почитать без разрешения Великой Церкви, а ты вроде бы и хотел возразить, но засмущался, боясь, как бы их слова не оказались справедливыми. Ты пишешь, что написал мне сие, дабы я посмеялся, но я не посмеялся над этим потому, что хотя и достойны смеха те, кто высказывают подобные суждения, сама тема – не смешная, но благопристойная и святая. Поэтому я больше огорчился; особенно же меня огорчило то, что образованные люди говорят как неученые и малограмотные. Где прочитали о сем эти «ученые», да и где это слыхано в Церкви Божией, чтобы святые мученики ожидали земного суждения об их мученичестве, чтобы этот земной суд свидетельствовал о тех, кто запечатлел свой конец исповеданием святой веры и кого подвигоположник Христос сразу и немедленно сподобил небесного венца?»

Источник

Канонизация святых: как понять правду, спустя годы?

Прим. Ред., — Канонизацией в христианской Церкви называют причисление кого-либо к лику святых. Решение о том, кого Церковь может назвать святым, — непростое. Созывается специальная комиссия, изучается история жизни человека, которого предлагают канонизировать. Иногда еще при жизни святого Господь особо отмечает его и выделяет среди других людей. Праведная жизнь человека позволяет ему после кончины стать нашим заступником перед Господом на Небесах. Святость стяжали не только те люди, которые прошли официальную канонизацию. О многих история могла не сохранить сведений. Актом канонизации Церковь лишь подтверждает иногда уже существующий среди верующих опыт молитвенной связи между членами Церкви (и не только ныне живущими) и подвижниками благочестия.

История Церкви — это история святости

Канонизация святых – очень сложный вопрос. История Церкви – это, прежде всего, история святости, и XX век в этом смысле – одна из самых печальных страниц нашей церковной истории. В ХХ веке, дав миру огромное количество святых, Русская Церковь не имела возможности проводить канонизацию. С 1917 и до 1988 года было канонизовано только два подвижника, и то только потому, что это имело значение для внешней политики СССР (например, канонизация Николая Японского подчеркивала присутствие Русской Православной Церкви, России, а значит и Советского Союза в Японии).

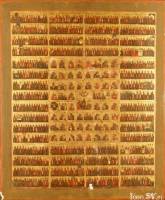

За 18 лет работы комиссии канонизовано уже около 1500 святых. Эти канонизации потребовали от нас очень серьезных и, не побоюсь этого слова, новаторских решений. Церковь жива традицией, но далеко не всегда церковная традиция может непрерывно и спокойно развиваться. Вспомним, что является основанием для канонизации. Во-первых, чудотворения, связанные с жизнью того или иного христианина, и чудотворения, происходящие после его смерти в связи с его поминовением. Во-вторых, почитание подвижника церковным народом и, наконец, его праведная жизнь. Казалось бы, все ясно. Но вот с какой проблемой мы столкнулись практически сразу же. Народное почитание очень многих подвижников благочестия у нас отсутствует. Если бы вы мне задали вопрос: «Кто из святых, канонизованных вашей комиссией, полностью соответствует основным критериям?» – то я назвал бы буквально несколько имен.

Несколько имен Святых

Таким образом, почитание многих подвижников у нас просто должно было отсутствовать. Что касается чудотворений, то они имеют место именно тогда и именно там, когда и где происходит почитание умерших подвижников благочестия. А если нет почитания, то откуда взяться чудотворениям и как они могут фиксироваться в таких условиях? Кроме того, перед нами встал еще один сложный вопрос. Почитание каким народом мы должны учитывать? Нам иногда предлагают прославить подвижника, указывая на то, что он очень почитается всеми: верующими и неверующими, мусульманами и буддистами. Но в таком случае мы должны поставить вопрос о канонизации Кашпировского, Чумака и бабы Нюры, которых очень почитал советский человек. Это нелепо. Значит, мы должны опираться на почитание именно церковным народом. Но и здесь есть определенные трудности. Что такое церковный народ, как определить его границы? Часто говорят, что в России 80% православных. На самом деле, 80% — это граждане Российской Федерации славянского происхождения, то есть потомки православных. Крещеных в нашей стране наберется чуть больше половины, но ведь и это еще не церковные люди. Воцерковлен тот, кто хотя бы раз в год причащается и исповедуется. Таких у нас в стране не более 3-4%, но даже и среди них немало людей религиозно невежественных. Эти люди предлагали нам канонизовать, например, Ивана Грозного, Распутина и даже Сталина. Вот такие идеи бродят в сознании нашего церковного народа. Так на кого же нам опираться в своей работе, на чье мнение?

Мы довольно рано поняли, что нам придется, не опираясь в большинстве случаев на почитание подвижников церковным народом, не имея свидетельств чудотворений, открывать для Церкви тех подвижников, которых народ забыл, не мог не забыть в предшествующий период. При этом мы понимали, что должны будем проявлять очень большую осторожность и тщательность в работе, чтобы не допустить прославления тех, кто этого не достоин. В свое время в интервью одной из московских газет я употребил такую фразу: «Лучше недоканонизовать, чем переканонизовать». В конечном итоге, у Бога все прославлены, а церковная канонизация происходит, прежде всего, для нас, живущих на земле. Поэтому проводить канонизацию должно только в то случае, когда не остается никакого сомнения.

Прославление 1500 Святых

Есть еще одно основание для того, чтобы процесс канонизации новомучеников вызывал очень невеселые размышления. Назову вам две цифры. Согласно данным комиссии по реабилитации при Президенте РФ, к 1943 году было расстреляно 130 тысяч представителей духовного сословия. В 1917 году архиереев, священников, диаконов, штатных псаломщиков, монахов, монахинь в нашей Церкви было 146 тысяч. Теперь сопоставьте эти цифры. Кажется, что при таком почти полном истреблении духовенства в России должно было быть гораздо больше мучеников – то есть тех, кто умирал, не отступая от своей веры. Наша многолетняя работа привела, увы, к другим выводам.

Большинство тех, кто подвергался репрессиям, давали на следствии признательные показания. Немало было тех, кто давал такие показания, в результате которых погибали люди. А были и такие, которые на многие годы становились секретными осведомителями ГПУ, НКВД, КГБ. Конечно, мы не вправе судить этих людей. Но когда речь идет о канонизации, мы должны быть уверены, что данный христианин ушел в мир иной, не согрешив. Мы пошли по пути максимальной церковной икономии. То есть мы допустили канонизацию даже тех, кто давал признательные показания, но таким образом, чтобы не повредить другим людям, а не для того, чтобы прекратить свои мучения.

Назову вам еще две цифры. Подследственные НКВД, проходившие по церковным делам, давали признательные показания более чем в 90% случаев, а в гестапо давали признательные показания чуть больше половины подследственных. Дело, конечно, не в том, что гестаповцы были гуманнее энкавэдэшников, а в том, что в гестапо понимали: если довести человека до того, что он будет сразу же признаваться во всем, трудно будет докопаться до правды. У НКВД были иные цели и он действовал по другому принципу: им нужно было за определенное время выявить столько-то врагов народа. И для подследственных создавали такие условия, что устоять могли единицы. Сложность положения этих людей заключалась в том, что от них, как правило, не требовали прямого отречения от Христа. Чтобы вы хоть отчасти могли представить тот ужас, который переживали православные в эти годы, я приведу один пример.

Священника, уже натерпевшегося в советских условиях многих невзгод и сохранившего свой приход, арестовывали и поначалу в достаточно мягкой форме предлагали просто подписать составленные за него показания. Из показаний следовало, что он признается в том, что принимал участие в контрреволюционной организации на своем приходе и что в эту организацию входили такие-то люди. Следователь говорил священнику: «Вы уже не в состоянии повлиять на судьбу этих своих прихожан. Они все равно уже арестованы или будут арестованы. Если вы подпишете показания, их не будут подвергать пыточному следствию, а просто дадут срок, так что вы даже облегчите их участь. А вас мы отпустим, и вы вернетесь на свой приход. А если вы этого не сделаете, то вы и усугубите участь этих людей, и обречете на неприятности свою семью. Вот у вас есть дочери – нам придется их арестовать. Тюрьмы переполнены, придется их к уголовникам поместить в одну камеру. Что с ними там будет, судите сами. Вот у вас есть маленький сын – придется нам им заняться на ваших глазах. Вы все уже обречены. Единственное, что вы можете, — облегчить участь этих людей тем, что подпишете сейчас эти показания».

Я нарисовал вам одну из схем допросов, которые имели тогда место. Человек был совершенно лишен возможности на что-либо надеяться. Кроме, конечно, как на Бога. Но и тут возникали очень серьезные искушения. Многие верующие воспитывались в детстве на житиях святых. Читая описания мучений христиан первых веков, они видели, как зримо присутствовал Господь в их жизни, с какой легкостью они преодолевали нечеловеческие страдания, которые им причиняли. Возможно, многие из тех, кто читал жития, мечтали пройти по пути мучеников. Однако, попав в руки богоборцев ХХ века, они почувствовали, что все происходит иначе. Выбитые на допросе зубы не вырастают вновь. Конвейер, то есть допрашивание в течение десяти дней без сна и пищи, доводит до состояния невменяемости, сумасшествия… Епископ Лука (Войно-Ясенецкий), будучи врачом, фиксировал, что происходило с его психикой во время этого конвейерного допроса. Человек переставал отдавать себе отчет в чем-либо и начинал думать: «Либо я такой немощной человек, и Бог от меня отвернулся, либо… может быть, и Бога-то нет?».

Люди обходят стороной дом священника, чтобы только кто-то не заметил и не донес, что они хотят этим детям помочь. Лишь иногда кто-то ночью приносит на крыльцо кусок хлеба. Дети ходят отвергнутые всеми, через некоторое время заболевают, начинают голодать. Потом одного ребенка забирает представитель детского дома, а на второго у нее никаких документов нет. Этого, уже умирающего, покрытого вшами и коростой, забирает родственница, приехавшая за ним, обрекая, возможно, тем самым и себя на гибель. И все это происходит при вроде бы понятном, объяснимом попустительстве… кого? Да прихожан этого храма, пасомых этого несчастного пастыря.

Канонизация собора новомучеников

Еще один пример. 1937 год, Москва. Арестовывают многодетного священника. Он уже знает, что его ожидает расстрел. Прощаясь с семьей, он благословляет сына, чтобы тот завтра же пошел в комсомольскую организацию по месту учебы, написал письмо, что он отрекается от своего отца, и вступил в комсомол. Потому что кто, кроме него, теперь сможет поддержать остальных членов семьи? Пасомые на это не решатся. Духовенство было совершенно брошено теми, кто должен был бы его защищать. При этом имеет место поразительный факт: в переписи 1938 года верующими себя назвали более 50% граждан Советского Союза. Эти люди считали себя верующими, но они дали уничтожить почти все свое духовенство и наиболее активных, принципиальных мирян. Возникает вопрос: в чем же заключалась их вера? И какой была их вера?

Рассказывая о канонизации собора новомучеников, я говорю вам о грустных вещах, но я просто знакомлю вас с теми выводами, которые приходится делать, работая с этими материалами. Меня очень часто удивляет то, как мы воспринимаем собор новомучеников. Говоря о нем, мы сразу замечаем: святая Русь хранила веру Православную. И свидетельством этого является то, что в XX веке, когда у нас начались гонения, мы дали такое большое количество мучеников. Ну а почему вообще гонения начались? И как получилось, что лучшая часть нашего церковного народа оказалась обреченной на смерть? И тут приходится задумываться над тем, что происходит с нами и сейчас. Прославив новомучеников, мы считаем, что наше дело сделано – пусть они теперь вымаливают нас из наших житейских трудных обстоятельств. Ну а что же такое мы? И как поведем себя мы, если опять произойдет что-то подобное?

Когда в Царские дни я посещал различные святыни вашей епархии и после этого ездил по городу, меня поражало то, что, собственно, поражает меня везде. Это жуткое сочетание присутствия палачей и жертв. Например, в Алапаевске, в школе, где содержалась под арестом преподобномученица Елизавета Федоровна, я увидел две доски. На одной из них написано, что в этом доме находилась великая княгиня Елизавета Федоровна, которая была убита и т.д. А другая доска посвящена политическому комиссару Перминову, который участвовал в создании Красной Армии и был расстрелян белыми в 1919 году. Казалось бы, какая разница? Одна – подвижница белого благочестия, другой – подвижник красного благочестия… Но давайте зададимся вопросом. Перминова, воевавшего с оружием в руках против своей страны, белые убили как врага. А почему убили Елизавету Федоровну?

В Екатеринбурге я проезжал мимо одного выдающегося здания с барельефами людей, которых можно рассматривать как преступников: Свердлова, матроса Хохрякова, принимавшего участие в расправе над Царской семьей, и прочих. А потом я оказался в Храме на Крови, и, знаете, при всей своей масштабности этот храм не потряс меня так, как потрясло вот это здание. Как же мы живем, если у нас одинаково увековечиваются и палачи и жертвы? И с кем мы? И где мы? Когда я думаю об этом, мне становится тяжело, потому что я понимаю, что мы по-настоящему так и не осмыслили, что произошло с нами и нашей Церковью. А многие проблемы нашей церковной жизни коренятся именно в этих обстоятельствах.

Есть еще одна важная проблема, которую наша комиссия начинает сейчас решать. Если вы внимательно просмотрели перечень прославленных святых XX века, то вы наверняка обнаружили, что у нас канонизованы не только те, кто поддерживал митрополита Сергия, но и те, кто выступал против него вплоть до разрыва с ним канонических отношений, и даже те, кто был запрещен им в священнослужении. Прославлены митрополит Кирилл (Смирнов), митрополит Агафангел (Преображенский), епископ Виктор (Островидов), который вообще говорил, что митрополит Сергий потерял благодать священства и стал еретиком. Что это значит? А это значит самое главное. Мы признаем своими предшественниками не только тех, кто пошел за митрополитом Сергием, искренне пытавшимся сохранить Церковь в условиях гонений, но и тех, кто возражал ему, считая, что Церкви остается в этих условиях только одно – достойно, не идя на компромиссы, погибнуть, с пониманием того, что врата адовы не одолеют Церковь и что гибель отдельных людей не приведет к исчезновению ее с русской земли. Когда у вас в иконописной мастерской я увидел рядом иконы священномучеников, архиепископа Илариона (Троицкого), последовательнейшего сергианина, и митрополита Кирилла (Смирнова), самого авторитетного критика митрополита Сергия, мне это было очень отрадно. Наконец-то мы осознали себя не какой-то там «сергианской» Церковью, а именно Русской Православной Церковью, которая связывает себя не только с митрополитом Сергием и его далеко небезупречной политикой.

Должен сказать, что во время встречи с представителями Зарубежной Церкви на Всезарубежном пастырском совещании в 2003 году я убедился насколько прославление нами всех, кто своей кровью утверждал достоинство Церкви, объединяет нас с теми, кто все эти годы в условиях зарубежья оставались русскими православными христианами. Именно в единстве наших святых мы оказались вместе и сейчас уже вплотную подошли к нашему воссоединению. Это очень важно в условиях, когда мы как будто переживаем сплошной распад, когда возникают расколы на нашей земле, когда Сурожская епархия в лице епископа Василия (Осборна) хочет перейти во Вселенский Патриархат. В этих условиях воссоединение с наиболее значительной частью русского церковного зарубежья очень значимо. И оно происходит именно на мистическом уровне – перед нами тайна воссоединения Церкви через прославление святых.

СПРАВКА:

Протоиерей Георгий Митрофанов закончил исторический факультет Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербургскую духовную семинарию и духовную академию. Изучает историю Православной Церкви, историю религиозной философии. Тема кандидатской работы: «Религиозная философия Евгения Трубецкого и ее значение для православного богословия». Тема магистерской диссертации: «Духовно-исторический феномен коммунизма как предмет критического исследования в русской религиозной философской мысли первой половины XX века». Профессор Санкт-Петербургской духовной академии. С 1992 года является членом Синодальной комиссии по канонизации святых.

Источник