Что значит искупать грехи

Скажите, какие грехи являются смертными и как их можно искупить?

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):

Необходимо, прежде всего, различать страсти (устойчивые греховные навыки, которые являются опасными недугами души) и грехи (любые преступления заповедей Божиих). По слову преподобного Иоанна Лествичника «страстью называют уже самый порок, от долгого времени вгнездившийся в душе, и чрез навык сделавшийся как бы природным ее свойством, так что душа уже произвольно и сама собою к нему стремится» (Лествица, 15:75). Большинство святых отцов-аскетов говорит о восьми губительных страстях. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, называя их пороками, перечисляет в такой последовательности: чревонеистовство, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Последняя является самой опасной страстью. Она может изгнать из человека любую добродетель. Некоторые, говоря о семи смертных грехах, объединяют уныние и печаль. Смертными они называются потому, что могут (если полностью овладеют человеком) нарушить духовную жизнь, лишить спасения и привести к вечной смерти. По учению святых отцов, за каждой страстью стоит определенный бес, зависимость от которого и делает человека пленником того или иного порока. Когда говорят о восьми страстях, находят подтверждение в святом Евангелии: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел; и, придя, находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, — и бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк.11:24-26). Объединяет их принадлежность к единому царству тьмы.

Преподобный Исаак Сирин говорит, что для победы над страстью нужен подвиг: «Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания сего поставь смерть; и таким образом на самом деле сподобишься взойти на степень мученичества в борьбе с каждою страстию и не понесешь никакого вреда от того, что встретится с тобою внутри оного предела, если претерпишь до конца и не расслабеешь» (Слова подвижнические. Слово 38). Большинство людей имеют в себе страсти. Многие из них посвящают жизнь удовлетворению этих страстей и не задумываются над тем, что готовят себя для ада. Те же, кто сознают, чаще всего в борьбе со страстью не прибегают к подвигу и потому не имеют результата. Надо всегда помнить, что воля человека свободна.

Св. Никита Стифат, говоря о разнице между грехом и страстью, пишет: «страсть в душе движется, а деяние греховное телом видимо совершается. Так – сластолюбие, сребролюбие и славолюбие суть пагубные страсти душевные, а блуд, лихоимство и неправда суть греховные деяния» (Добротолюбие, т.5, с. 92).

Выражение «смертный грех» имеет основание в словах св. апостола Иоанна Богослова: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и [Бог] даст ему жизнь, [то есть] согрешающему [грехом] не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти» (1Ин.5:16-17). В греческом тексте стоит прос фанатон — грех, который идет к смерти. Под смертью имеется ввиду духовная смерть, которая лишает человека вечного блаженства в Царстве Небесном. Какие это грехи? Св. апостол Иоанн Богослов эти грехи конкретно не называет. У св. апостола Павла перечисляются такие грехи: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1Кор.6:9-10). Список смертных грехов можно расширить, обратившись к другому Посланию первоверхоного апостола: «так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют» (Рим.1:29-32). На первый взгляд может удивить, что в этом перечне есть такие пороки, как нелюбовь, непримиримость, немилость. Речь идет о тех людях, в нравственной природе которых эти моральные свойства доминируют.

Путь к освобождению от грехов только один – искреннее покаяние и решимость исправиться. Чем раньше, тем лучше. Чем дольше человек ведет греховную жизнь, тем больше травмируется душа. «Грехи под действием разрешения духовного отца тотчас прощаются. Но след их остается в душе, — и он томит. По мере подвигов в противлении греховным позывам следы сии изглаждаются, а вместе с тем и томление то умаляется. Когда изгладятся совсем следы, — тогда и томлению конец. Душа будет в уверенности отпущения грехов. По сей-то причине — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно — составляют основу чувств текущего путем спасения» (Свят. Феофан Затворник. Собрание писем, вып. 3, письмо 499). Когда речь идет о смертных грехах, необходимо различать: прощение грехов и врачевание души. В таинстве покаяния человек получает прощение грехов сразу, но здоровой душа становится не скоро. Можно провести аналогию с телом. Бывают болезни неопасные. Они легко лечатся и не оставляют никакого следа в организме. Но есть недуги тяжелые и опасные для жизни. По милости Божией и искусству врачей человек выздоровел, но к прежнему состоянию здоровья организм уже возвращается. Так и душа, вкусив яд смертного греха (блуд, занятие оккультизмом и проч.), серьезно подрывает духовное здоровье. Священники, которые имеют продолжительный опыт пастырства, знают, как трудно людям долго пребывавшим в смертных грехах, построить полноценную духовную жизнь на твердых основаниях и иметь плоды. Однако никто не должен унывать и отчаиваться, а прибегнуть Милостивому Врачу души и тела нашего: Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами (Пс.102:2-4).

Источник

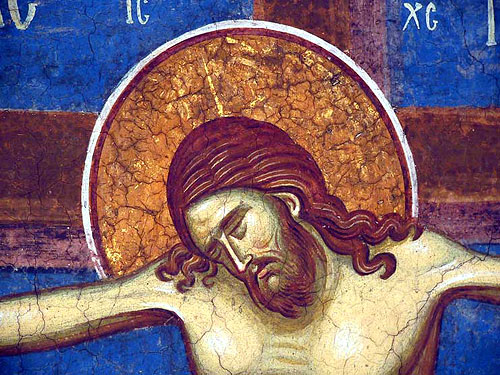

Искупительная жертва – единственная основа спасения

«Искупил еси ны от клятвы законныя

честною Твоею Кровию»

|

Догмат об искуплении – это сердце православной веры. Все догматические утверждения в сфере триадалогии, христологии, экклесиологии и сотериологии проверялись отцами Церкви прежде всего по отношению к возможности искупления и спасения человека Христом. Он является не только критерием чистоты веры, но также камнем преткновения для еретиков и лжеучителей от апостольского века до наших дней.

Догмат об искуплении особенно раздражает либеральных теологов, которые, подобно древним иудеям, не хотят допустить, что Христос искупил и освободил их от плена греха и власти диавола. Они считают, что родились свободными и получат рай, как свое родовое наследство, а на Евангелие смотрят как на руководство к самосовершенствованию. Им чужд догмат об искуплении – это непоколебимое основание, на котором зиждется Новозаветная Церковь.

В других религиях и почти во всех конфессиях догмат об искуплении отсутствует или в корне искажен. В иудаизме этого догмата не существует. По учению Талмуда, Адамов грех не распространяется на его потомков. Иудей спасается исполнением предписаний Торы и Талмуда. Ожидаемый мессия избавляет не людей от греха, а Израиль от его врагов. Самые грешные из иудеев временно мучаются в аду, но затем получат прощение по молитвам Авраама и других праведников. Таким образом, в иудаизме содержится своеобразный национальный «апокатастасис».

В магометанстве учение об искуплении отсутствует. Исполнение Корана и сунны (предания) служит гарантией спасения для мусульманина. Магомет не искупитель, а посланник, через которого Аллах открыл людям свою волю. Коран категорически отрицает не только христианское учение о Жертве Христа, но сам факт распятия. По учению Корана, Христос взят на небо подобно пророку Илии, а вместо Него был распят Симон Киринейский (такая мысль встречается уже во втором веке у гностика Василида). Мусульмане верят, что все, исповедующие ислам, какие бы они грехи не совершили, в конце концов будут прощены и спасены по молитвам Магомета и его преемников. Таким образом, в исламе мы видим конфессиональный «апокатастасис».

В буддизме также отсутствует идея какого-либо искупления. Буддизм отвергает существование божества, как абсолютного духа. Мысль о вечной жизни, как продолжения бытия, вызывает у буддиста ужас и отвращение; он ищет спасения в смерти, в погружении себя в некий психический вакуум, где отсутствуют чувства, мысли и желания. Это психическое самоумерщвление воспринимается им как высшее метафизическое состояние. Нирвана – прорыв в воображаемую пустоту и переживание своего бытия как антибытия, где нет страданий – заветная цель буддизма.

Язычество, в самых высоких взлетах античной и индуистской философии и мифологиях, ничего не знало о той всемирной искупительной жертве, которую принесет Бог за человечество. В индуизме спасение – это растворение индивидуального в космическом, космического – в меоническом, меонического – в абсолютном; личность, как таковая, исчезает; спасителем является Шива – индийский сатана, который разрушает миры.

Только христианство принесло миру радостную весть о том, что человечество искуплено Кровью Христа. На эту весть языческий и иудейский мир ответил жестокими гонениями. Крест Христа казался языческим философам безумием, а иудейским учителям – унижением Божества. Однако уже во времена апостолов среди христиан появились еретики-докеты, которые учили, что Христос пришел на землю призрачно, в некоем эфирном теле. Эта ересь отвергала догмат об искуплении. Если Христос не принял человеческую плоть, то Его страдания призрачны, значит, искупление также призрачно и сама Голгофа превращается в сцену, где роль иллюзиониста исполняет Сын Божий. Это еретическое учение о «божественном обмане» было настолько пагубным и кощунственным, что апостол Иоанн запретил христианам пускать проповедников докетизма в свои дома и даже приветствовать их при встрече.

Другие гностики также отрицали искупительную Жертву Христа Спасителя. Гностик первого столетия Симон-волхв возил с собой женщину по имени Елену – блудницу из Тира, и учил, что его сожительница – образ человеческой души, а он – воплощение бога или высшего эона, который взял в свое общение падшую женщину. Это снисхождение божества к блуднице заменяет искупление у Симона-волхва.

Несколько отступая от темы, отметим следующее. Запутанное и темное учение Симона-волхва выглядит примерно так. Божество рождает мысль – эннию; энния творит ангелов; те восстают против своей родоначальницы и заключают ее в узы вещества. Энния переходит в тело Елены Прекрасной, из-за которой пала Троя, и в Елену-блудницу из Тира, которую Симон-волхв делает своей спутницей. Порочная жизнь женщин, в которых воплощается энния, не оскверняют саму эннию, и она в теле блудниц остается чистой искрой божества. В этом заключается тайное учение гностиков о том, что душа не зависит от телесных дел, как царственный узник не теряет своего достоинства от того, что находится не во дворце, а в мрачной темнице. Это значит, что можно отдаваться порокам и при этом оставаться чистым.

Другой гностик Карпократ развил учение Симона-волхва. Он считал тело постоянным врагом души и учил, что надо предаваться распутству для того, чтобы изнеможить и умертвить тело, и дать возможность душе скорее освободиться от его гнета. Унижение тела через пороки и разврат Карпократ считал спасением души и аналогом искупления. Это гнусное учение сирийских гностиков впоследствии преподнес своим читателям писатель-сатанист Анатоль Франс в повести «Таис», где проституцию представил как вид искупления.

Гностик второго столетия Василид создает теогоническую систему из 360-ти эонов по числу дней года. Эон София выпадает из плеромы – полноты бытия и погрязает в болоте вещества. Здесь к ней снисходит один из высших эонов – Христос и блистанием своего света открывает ей ту славу, которую она имела, находясь в плероме. Вслед за Христом София возвращается в свою небесную обитель. Никакого искупления здесь нет. Известный церковный историк Робертсон пишет: «Учение об искуплении было несовместимо с началами Василида. Он не допускал другого оправдания, кроме оправдания через усовершенствование в освящении, и заявлял, что каждый ответит за свои собственные грехи» («История христианской Церкви», Робертсон, 1 том, 45.стр.). Василид отрицал первородный грех и искупительную жертву Христа, а все сводил к научению.

Самым крупным гностиком второго века был Валентин, который описал перипетии и странствования Софии в духе детективно-мистического романа. В противоположность Василиду он допускал искупление, но в таком искаженном и изуродованном виде, что оно не имело ничего общего с апостольским учением о Жертве Христа.

Валентин делил людей на три группы: телесных, душевных и духовных. Для спасения духовных людей (пневматиков) было достаточно знания гностического учения; они спасались независимо от собственных дел и нравственных предписаний. Для душевных, к числу которых Валентин относил церковных христиан, Иисус распялся; перед распятием его покинул божественный эон-Христос и его собственный высший дух. Через распятие на кресте Иисус показал душевным христианам (психикам) как совершенствовать себя посредством страданий. Здесь был пример, а не искупительная жертва, и воздействие, подобное катарсису античных трагедий. Душевные, в отличие от духовных, могли спастись или погибнуть соответственно своим делам.

Всякая ересь связана с отвержением или искажением догмата об искуплении. Если нет искупления, то христологические догматы теряют свое значение; они становятся безразличными для сотериологии. Человечество мог искупить только Богочеловек, имеющий полноту Божественного бытия и совершенство человеческой природы. А дать заповеди и показать нравственный пример мог Христос, в интерпретации гностиков, монофизитов и несториан.

Если Христос не Искупитель, а учитель, то христология перестает быть необходимой для спасения, так как пример и учение – это внешние действия Божества по отношению к человеку, а искупление – замена человека Сыном Божиим на кресте, то есть мистическая онтология.

Почему православные богословы-апологеты так непримиримо боролись с арианством, считая эту ересь потерей вечной жизни? – Потому что Сын Божий, не равный Богу Отцу и иной Ему по природе, не мог принести совершенную, бесконечную, по своему достоинству, жертву искупления за все человечество, и стать Посредником между Святой Троицей и потомками Адама.

Почему Православная Церковь в течение многих столетий боролась и борется с монофизитством? Потому что монофизитство искажает догмат искупления. Если у Христа единая природа, то непонятно, Кто страдал на кресте, Кто умирал и воскрес: ведь Божество бесстрастно и неизменяемо. Если у Христа одна Божественная природа, то как же произошла замена человечества Христом на Голгофе?

Несторианство, с его учением о греховной природе Иисуса и о двух лицах, соединенных в Нем нравственно, извращает догмат об искуплении. Если человеческая природа греховна, то страдания и смерть становятся следствиями греха, а не добровольной жертвой.

Католики и значительная часть протестантов верят в искупление человека Христом, но экклесиологические ошибки их конфессий не дают им возможности воспользоваться плодами искупления.

В настоящее время активно действуют силы, которые хотят реформировать христианство в духе гуманизма и либерализма, осмеять учение о первородном грехе, унаследованного от Адама его потомками, изъять из сотериологии искупительную Жертву Христа и создать иное христианство в гностическом духе, где Христос выступает в роли учителя, и только в этом смысле является спасителем. Но подать пример и проповедовать новое учение может и несовершенное божество, как представляют Христа ариане.

Почему же тогда православные апологеты в течение нескольких столетий боролись с арианством? Почему христиане, не принявшие арианского символа веры и пострадавшие за это, являются мучениками и исповедниками, как те, кто во времена языческих гонений не отрекся от Христа? Христианские апологеты утверждали, что если Христос не равен Отцу, то наше искупление через Голгофскую Жертву не состоялось; оно потеряло свое аксиологическое совершенство, и мир остался неискупленным. Один из видных современных реформаторов заявил: «Христос спас меня тем, что научил, как побеждать грех». Но разве человечество не знало, что такое грех до Христа? Разве в ветхозаветной Церкви не существовало покаяния? В различных философских и религиозных учениях древности можно найти аналоги заповедям Священного Писания, но там не было Христа-Искупителя и Духа Святого – Освятителя, поэтому спастись не было возможно. Почему богоявления в Ветхом Завете не спасли людей, а необходимо было воплощение Сына Божия? Моисею явился Господь на Синае, беседовал с ним как бы «лицом к лицу», дал заповеди и подробные указания о богослужении. Но феофания (богоявление) без воплощения и искупления не могла освободить человечество от рабства сатаны и власти греха.

Голгофская Жертва усвояется человеком в таинстве крещения; оно означает, что человечество искуплено Кровью Христовой. В крещении человек получает не инициацию, как в языческих теургиях, а облачается во Христа. Если человек спасается только примером Христа – как надо жить, то что же он получает в таинствах Церкви? Почему до Голгофской Жертвы Дух Святой не мог сойти к людям и образовать Церковь благодати? Почему Христос не пришел на землю сразу же после грехопадения Адама, а понадобился срок в пять тысяч лет для приготовления человечества? Если дело в примерах, то ими полна вся история Ветхого Завета. Но почему же до пришествия Христа люди блуждали во тьме и праведники после смерти сходили в ад? Если дело только в научении и примере, то для чего нужны все христологические догматы, ведь Христос мог прийти в призрачном или ангельском теле и показать пример, как и что надо делать.

Но только Богочеловек – с совершенной божественной и человеческой природой в одном Лице – мог искупить нас. Если Христос не заменил человека Собой, а только показал ему как на картине, что надо делать, то тогда становятся бессмысленными все споры и догматические прения о Лице Иисуса Христа. Если нет искупления, то тогда открывается широкая дорога для экуменизма и теософии; более того, учение о соединении конфессий и затем религий, представляется как единственный христианский принцип, а догматические различия и Соборные Оросы – несущественными мнениями, которые не меняют сути христианства, а, напротив, являются преградами к единству веры и любви. Если Христос не принес за меня искупительную жертву, не заменил меня Собой, а только научил, как бороться с грехом, то какое мне дело, как в Его лице соединяются две природы, или сколько воль – одна или две – у Христа?

Меня должно только интересовать: как я своими усилиями воспроизведу в своей жизни пример Христа. Все конфессии согласны, что Христос учил добру, что Он страдал (призрачно или реально), а остальное, если нет искупления, не относится к моему спасению. Если жертвы за меня нет, а Евангелие – это педагогическое пособие с наглядными примерами, то какое мне дело, Христос – Богочеловек или простой человек, который нравственно совершенствовал себя всю жизнь и на кресте победил свой грех? Если Христос только учитель, а не Искупитель, то в этом смысле все основатели мировых религий могут называться «спасителями», так как учили, каким должен быть человек. Здесь Христос ставится в один ряд с Буддой, Магометом, Конфуцием, Пифагором и другими. Если нет искупления, то какая разница между феофанией и воплощением?

Ведь Господь говорил через Моисея и пророков. Если дело в научении, то какая принципиальная разница для меня между Нагорной проповедью Христа и голосом, исходящим от Огненной купины? Если нет искупления, а дело в назидании и примере, тогда открывается самая широкая возможность соединения Православия с чем угодно и как угодно, тогда интеркоммунион займет место общей сакральной трапезы, а теософия, как принцип единства во множественности, станет не только оправданной, но даже необходимой.

Источник