- 70+ слов-исключений, которые нужно выучить к ЦТ по русскому языку

- Правописание причастий и прилагательных с Н и НН

- Правописание И после Ц

- Правописание О, Ё после шипящих

- Чередующиеся Е/И, О/А в корне слова

- Мягкий знак после шипящих в наречиях

- Слитное и раздельное написание наречий, союзов, предлогов, частиц

- Значение слова «исключение»

- исключе́ние

- Фразеологизмы и устойчивые сочетания

- Делаем Карту слов лучше вместе

- исключение

- Полезное

- Смотреть что такое «исключение» в других словарях:

- Что значит исключение по русскому языку

70+ слов-исключений, которые нужно выучить к ЦТ по русскому языку

Для правильного решения ЦТ по русскому языку тебе стоит знать все правила и исключения. Чтобы тебе было проще подготовиться, собрали 70+ слов-исключений, которые пригодятся для выполнения шести заданий из части А. Давай повторим их вместе.

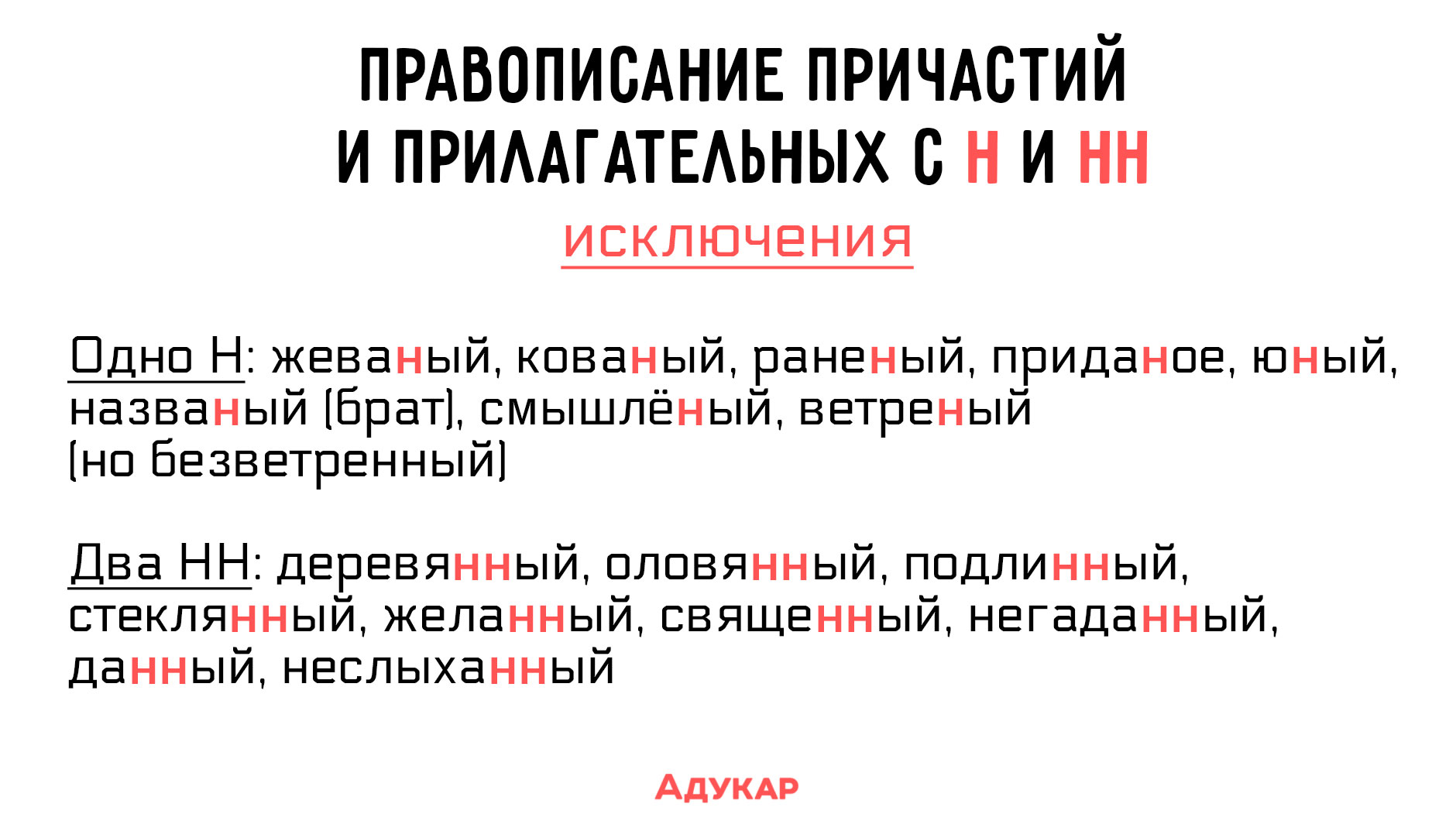

Правописание причастий и прилагательных с Н и НН

Как показывает практика, правописание Н и НН в причастиях и прилагательных — одно из самых сложных правил русского языка . Как правило, задание А8 из ЦТ на это правило входит в топ-10 самых сложных в тестировании. Итак, напоминаем, какие слова-исключения стоит знать по этому правилу:

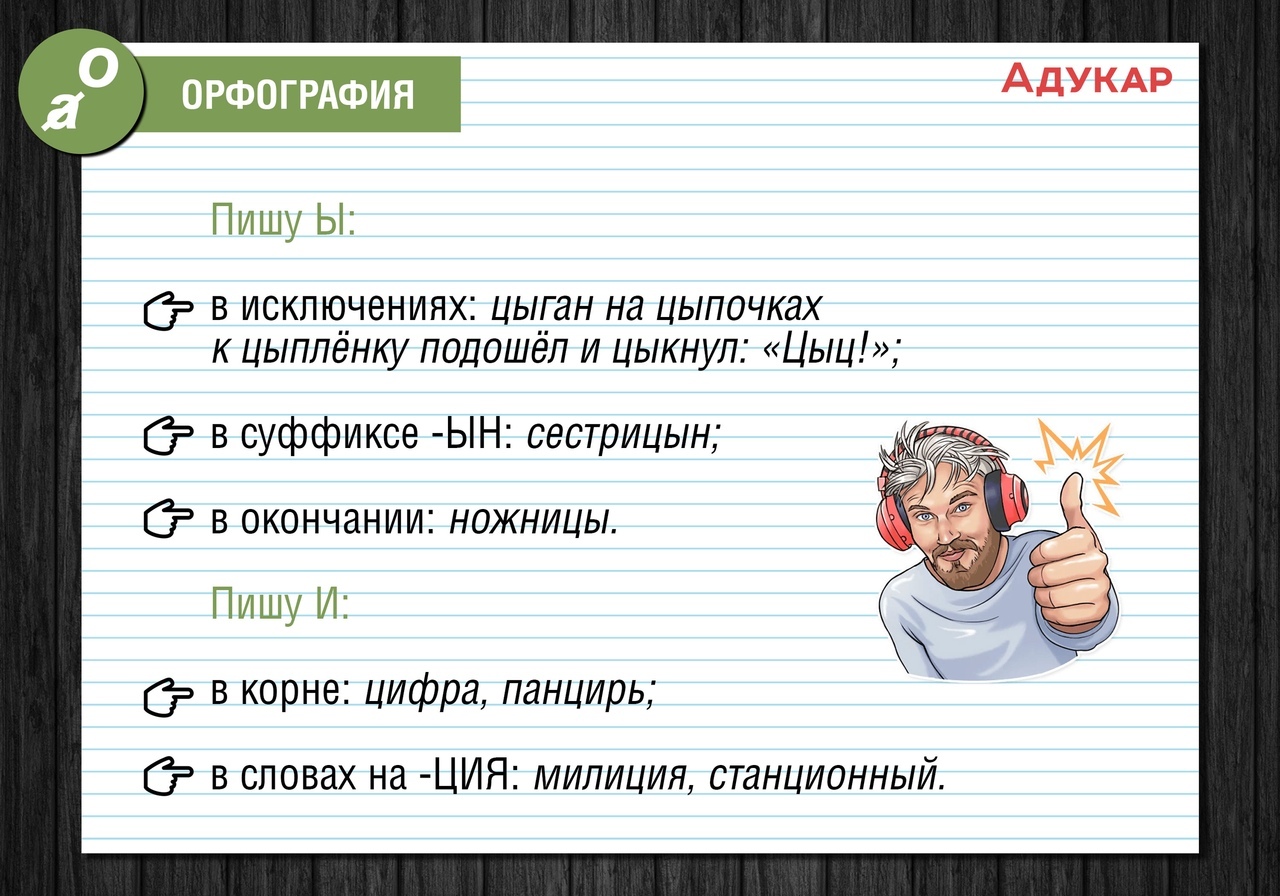

Правописание И после Ц

Если со школы не помнишь, то должен повторить к ЦТ по русскому: «Цыган на цыпочках подошёл к цыпленку и цыкнул: «Цыц!». В одном предложении спрятаны все четыре слова-исключения из правила на правописание И после Ц. Их знание тебе понадобится в заданиях А5-А6.

Правописание О, Ё после шипящих

Чтобы безошибочно написать О или Ё после шипящих (задание А4 в ЦТ), стоит сначала выяснить, в какой части слова находится проверяемая гласная — в корне, суффиксе или окончании. Кроме этого, если гласная находится в суффиксе или окончании, то нужно также понимать, к какой части речи относится проверяемое слово. Это правило ты можешь повторить, посмотрев видеоурок.

Самые сложные случаи написания О и Ё после шипящих смотри в инфографике:

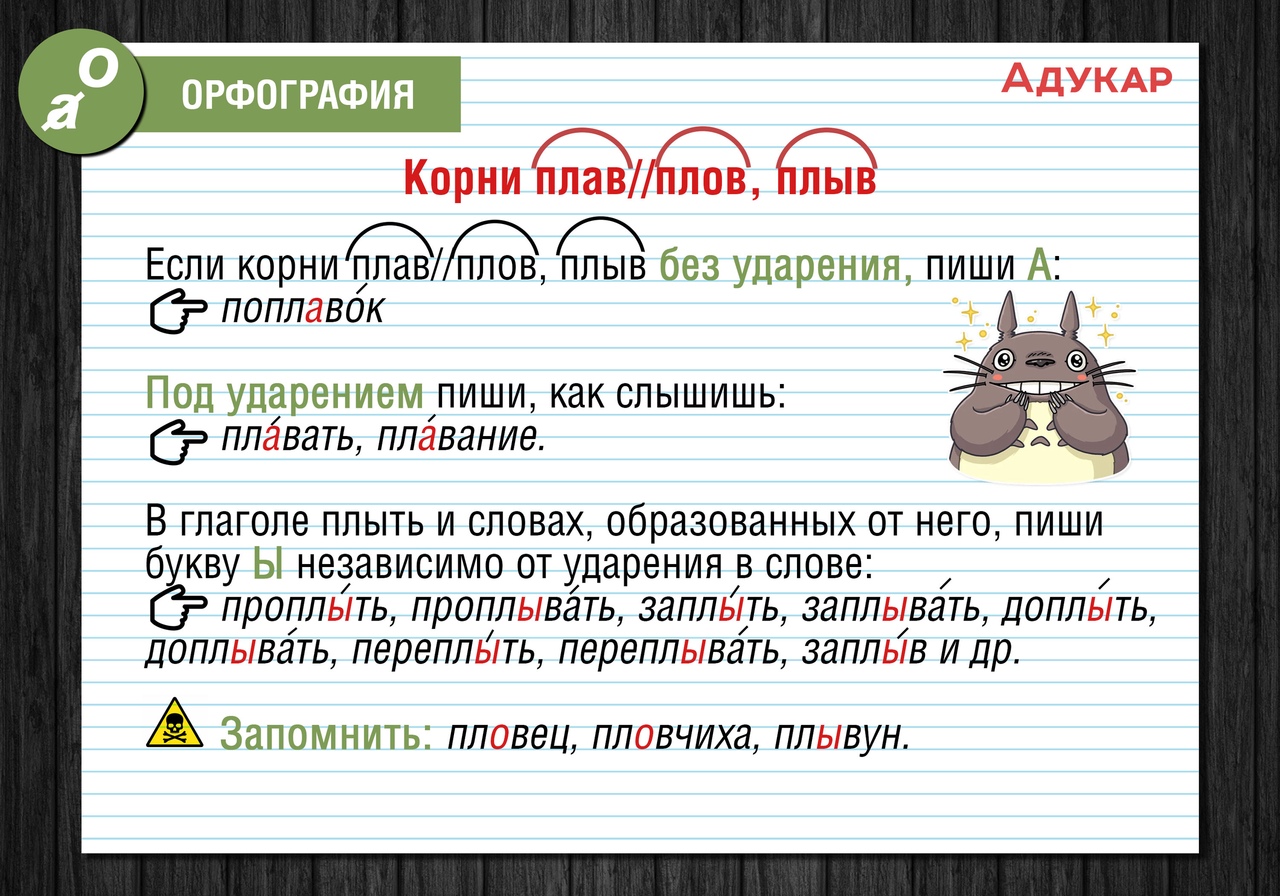

Чередующиеся Е/И, О/А в корне слова

По этому правилу стоит знать как минимум 14 обязательных исключений: п О лог, р А внина (на равном расстоянии от уровня моря), рОстовщик, рОсток, РОстислав, РОстов, сочЕтание, скАчок, чЕта, зОревать, пригАрь, изгАрки, утвАрь. Это поможет тебе справиться с заданием А1-А2 в ЦТ.

Остальные исключения смотри в шпаргалках Адукар:

Мягкий знак после шипящих в наречиях

Пример, который проще запомнить девушкам: «Уж замуж невтерпёж». Эти наречия произошли от существительных «уж, терпеж, муж», которые относятся ко второму склонению и пишутся без мягкого знака. Но запомни слово «настежь», которое пишется, вопреки этой логике, с мягким знаком. Другие случаи употребления мягкого знака смотри в видеоуроке ниже. Они тебе понадобятся для выполнения задания А5 в ЦТ.

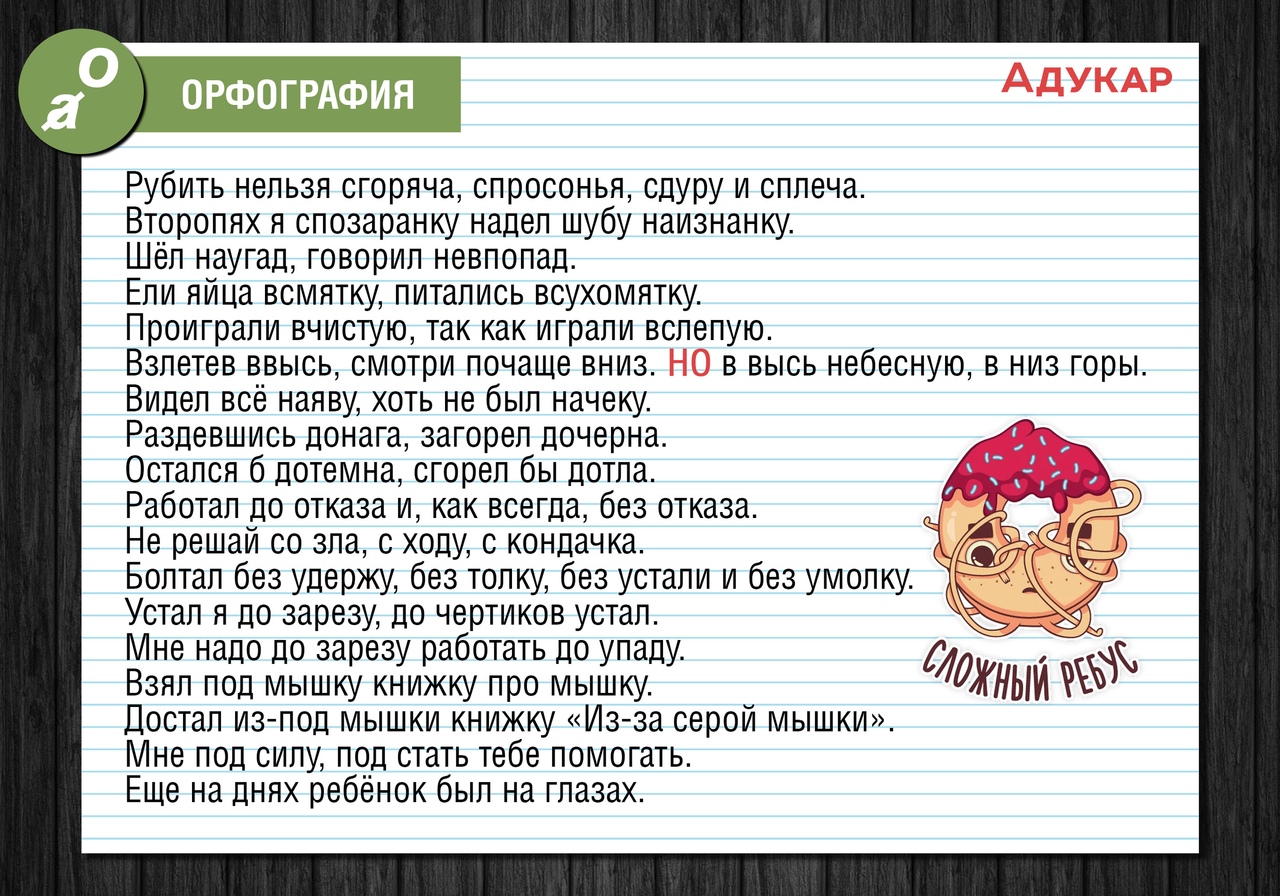

Слитное и раздельное написание наречий, союзов, предлогов, частиц

Также одно из самых сложных правил в ЦТ по русскому языку (задание А12), которое требует внимательности, логики и отличного знания теории. Чтобы справиться с таким заданием, стоит разбираться в частях речи, использовать способ замены (ввиду отсутствия = из-за отсутствия) и держать в голове некоторые случаи (в течение мазурки (предлог), но в течении реки (существительное)). Повторяй слова-исключения по инфографике:

Эти слова-исключения пригодятся тебе для решения заданий А1, А2, А4, А5, А8 и А12 в ЦТ по русскому языку. Используй разные приёмы запоминания и старайся периодически повторять исключения из правил. Удачной подготовки!

Если материал был для тебя полезен, не забудь поставить «мне нравится» в наших соцсетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, ASKfm и поделись постом с друзьями. А мы сделаем ещё больше материалов, которые пригодятся тебе для учёбы.

Источник

Значение слова «исключение»

1. Действие по знач. глаг. исключить—исключать. Исключение из школы.

2. Отступление от общего правила, от обычного порядка вещей. — Я вырос в среде, где трудятся каждый день, все без исключения, и мужчины и женщины. Чехов, Три года. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. А. Н. Толстой, Детство Никиты.

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

- Исключение — действие, выведенное из подчинения норм и стандартов.

Обработка исключений — механизм языков программирования.

ИСКЛЮЧЕ’НИЕ, я, ср. (книжн.). 1. Действие по глаг. исключить-исключать. И. из списков. 2. Уклонение от нормы, отступление от общих правил. Ни для кого не может быть исключений. Нет правила без исключения. В виде исключения. ◊

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

исключе́ние

1. действие по значению гл. исключать, исключаться; изъятие из какого-либо множества, общества и т. п.; также результат такого действия

2. отступление от общего правила, несоответствие обычному порядку вещей ◆ Исключение составляет первая линия; причину её включения в мультиплет мы укажем дальше. Рабинович Е., Тило Э., «Периодическая система элементов», 2016 г.

3. информ. объект ошибки времени выполнения в программировании в механизме обработки исключительных ситуаций

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: австриец — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Источник

исключение

Дело шло к исключению из школы. | Ему грозит исключение из института за прогулы.

У любого грустного правила всегда находятся радостные исключения. | В виде исключения его приняли в институт, когда ему едва исполнилось 16. | Этот случай не был исключением.

Ввиду наших семейных обстоятельств я прошу сделать для нас исключение и принять нас в субботу.

Здесь больше не было никаких звуков, за исключением шума текущей воды. | За исключением сломанной руки, он не имел серьёзных повреждений.

Толковый словарь русского языка Дмитриева . Д. В. Дмитриев. 2003 .

Полезное

Смотреть что такое «исключение» в других словарях:

исключение — Изъятие, отступление, уклонение, особенность; вольность, льгота, привилегия. Общее правило, в сей статье изложенное, подлежит ограничениям и изъятиям. Единственное исключение из общего правила сделано в пользу вдов. Все они лишь за ничтожными… … Словарь синонимов

исключение — сделать • действие исключение составить • оценка, соответствие исключение составлять • существование / создание сделать исключение • действие составлять исключение • существование / создание … Глагольной сочетаемости непредметных имён

Исключение — Исключение ♦ Exception Единичный случай, являющийся, казалось бы, нарушением закона и тем самым предполагающий, что закон существует. Говорят: исключение подтверждает правило. На самом деле исключение обходит правило, не отменяя его.… … Философский словарь Спонвиля

ИСКЛЮЧЕНИЕ — ИСКЛЮЧЕНИЕ, исключения, ср. (книжн.). 1. Действие по гл. исключить исключать. Исключение из списков. 2. Уклонение от нормы, отступление от общих правил. Ни для кого не может быть исключений. Нет правила без исключения. В виде исключения. ❖ За… … Толковый словарь Ушакова

исключение — ИСКЛЮЧЕНИЕ, устар. антик ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ, необыкновенный НЕБЫВАЛЫЙ, беспримерный, невиданный, неслыханный, книжн. беспрецедентный ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, единственно, только, устар. токмо … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

ИСКЛЮЧЕНИЕ — ИСКЛЮЧЕНИЕ, я, ср. 1. см. исключить. 2. То, что не подходит под общее правило, отступление от него. Нет правила без исключения. • За исключением кого (чего), предл. с род. кроме, помимо, исключая кого что н. Пойдут все, за исключением больных.… … Толковый словарь Ожегова

исключение — Информация о соединениях в сложном представлении узла PNNI, содержащая нечто отличное от используемого по умолчанию представления. [http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html] Тематики сети вычислительные EN exception … Справочник технического переводчика

Исключение — В Викисловаре есть статья «Исключение» Исключение действие, выведенное из подчинения норм и стандартов. Обработка исключений механизм языков программирования … Википедия

исключение — Если заключение в буквальном смысле имело значение помещение под ключ , то изначальный смысл существительного исключение – выведение из под ключа … Этимологический словарь русского языка Крылова

ИСКЛЮЧЕНИЕ — В страховых операциях: положение, содержащееся в страховом полисе или бонде, предусматривающее отмену действия страховой защиты от названных опасностей, от опасностей, сопряженных с риском, а также нераспространение действия страховой защиты на… … Страхование и управление риском. Терминологический словарь

Источник

Что значит исключение по русскому языку

Предлагаю небольшой исторический комментарий, который мне удалось найти в различных научных трудах.

1. Орфограмма: и, а, у после шипящих.

Ярким примером исторического правописания в русском языке является буква и после согласных ж, ш. Мы говорим жы, шы, но пишем жи, ши, потому что так произносились эти сочетания на заре нашей письменности, когда согласные ж, ш были мягкими. И только три слова: жюри, брошюра, парашют, следуя транслитерационному принципу, пишутся через ю. В написании этих слов отражено и французское произношение и написание: жюри – jury, брошюра – brochure, парашют – parachute. Если бы эти слова были еще в древнерусском языке, то их написание целиком и полностью отражало бы традиционный принцип русской орфографии, так как ж, ш были мягкими. Но эти слова пришли к нам в XIX веке, когда ж, ш уже отвердели, и стали исключениями из правила.

2. Орфограмма: буквы о – ё после шипящих в корне слова.

Напомним, что в школьных учебниках данное правило звучит так: «В корне после шипящих под ударением пишется ё, а не о. Слова-исключения: шорох, крыжовник, шов, капюшон и т.д.».Но если проследить механизм работы данного правила, то убеждаешься, что буква е – ё пишется тогда, когда ударение в слове на этом слоге непостоянно и при образовании новых слов переходит на другой слог: жёваный – жевать, жёны – жена, чёлка – чело и т.д. А в таких словах, как шорох, шов, чокаться, обжора, прожорливый, корневой слог при всех изменениях слова остается ударным и о не чередуется с ё. (Об этом, кстати, говорят такие ученые, как К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь и др.)

Не следует ли поменять формулировку данного правила в школьных учебниках: «В корне после шипящих пишется ё, когда ударение на корне непостоянно; и пишется о, если корень остается ударным при всех изменениях слова»? Тогда ученикам не нужно будет запоминать огромное количество слов, которые попали в разряд исключений.

А что же делать с такими словами, как шофер, шоссе, шоколад, жонглер и т.д., которые тоже почему-то рассматриваются составителями школьных учебников в этом правиле?

Они все иноязычные и пишутся в соответствии с транслитерационным принципом, попадая в разряд словарных слов.

И все же отдельно хочется рассказать еще о трех словах, так как их этимология вызывает особый интерес: крыжовник, чащоба, трущоба.

Крыжовник. Этимологически в этом слове выделяются два суффикса: -ов-, -ник-. В современном русском языке, где слово крыж ушло в пассивный запас, корень сросся с суффиксом -ов-. Это и заставляет заучивать данное слово как исключение, в то время как в нем последовательно выдерживается правило написания о – ё в суффиксах после шипящих.

Трущоба. Слово также образовано с помощью суффикса -об- от несохранившегося труща – «хворост, треск». Значит, и здесь применимо правило «О – ё в суффиксах после шипящих».

Такому же принципу подчиняется и слово чащоба, образованное от хорошо известного нам словачаща. Оно имеет корень чащ и суффикс -об-.

Конечно, в современном русском языке мы никак не соотносим слова трущоба и треск, крыжовник и крыж, и, возможно, здесь произошло опрощение. Но к слову чащоба мы до сих пор подбираем однокоренное чаща. Уместно ли тогда здесь применять правило «Буквы о – ё после шипящих в корне слова»?

3. Орфограмма: буквы и – ы после ц.

Парадокс! Но в русской орфографии исключениями стали собственно русские слова.

4. Орфограмма: буквы е – и в личных окончаниях глаголов.

В древнерусском языке глаголы делились на 4 тематических класса. К глаголам четвертого класса относились глаголы с нулевым суффиксом в основе настоящего времени и с суффиксом -и- в инфинитиве, а также с основой на ять (

обид

вид

Таким образом, глаголы слышать, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, гнать, держать, дышать, обидеть, смотреть, вертеть изначально были глаголами второго спряжения. А современная формулировка правила «сделала» их исключениями.

Стелить. В современном русском языке имеются две формы этого глагола: стлать (1-е спряжение) и стелить (2-е спряжение). Но формы настоящего времени для обоих глаголов в литературном языке обычно употребляются общие: стелешь, стелет, стелют (то есть они изменяются по первому спряжению).

Других оснований для данной группы исключений мы не нашли.

5. Орфограмма: одна и две буквы н в прилагательных.

В русском языке последовательно происходили морфологические, словообразовательные и акцентологические изменения. Но только в трех словах – стеклянный, оловянный, деревянный – эти закономерности переплелись и дали удивительный результат.

А прилагательное стеклянный, сохранив старое ударение на суффиксе, одновременно с этим оставило и «усиленное н » – и попало в разряд исключений. Это слово, даже получая суффикс -ьн-, никогда не переносило ударение на корень, потому что и корень у него состоял из сверхкраткого ъ: стькльнъ – все слово состояло из одних сверхкратких гласных. После утраты слабых сверхкратких слово стькльнъ дало форму стклен, которая настолько сложна для произношения, что не сохранилась в русском языке.

Происхождение слова-исключения ветреный прозрачно. В древнерусском языке оно относилось к отглагольным прилагательным, образованным от глагола несовершенного видаветрить, и писалось с одним н, а как только добавлялась приставка (безветренный), слово писалось с двумя буквами – нн .

Сегодня слово ветреный перешло в прилагательные, однако сохранило свое старое написание.

6. Орфограмма: мягкий знак в глаголах повелительного наклонения.

В современном русском языке во втором лице единственного числа формы повелительного наклонения могут быть трех видов:

а) с конечным мягким согласным: будь, тронь, брось;

б) с ударным конечным -и: ходи, пои, крои;

в) с конечным -й после гласного: думай, знай, читай.

Таким образом, формы повелительного наклонения образуются от чистой основы настоящего и будущего простого времени с чередованием твердого согласного с мягким и от чистой основы плюс суффикс -и-.

А форма ляг стала исключением благодаря своей твердой согласной на конце. В этом случае звуковая материя оказывает сопротивление графической форме. Поставленный мягкий знак вызывает при чтении этой формы восприятие сочетания знаков гь . Между тем мягкие заднеязычные, как правило, не могут стоять в конце слов: в норме они так не употребляются. Иными словами, сюда «вмешивается» и произносительная норма русского языка – и слово произносится в соответствии с этой нормой.

7. Орфограмма: о – е после шипящих в наречиях.

Ещё. Мало кто знает, что слово ещё исконно являлось безударной частицей, в которой по правилу писалось ё. И уже потом это слово приобело значение «большее» и стало наречием. А правописание сохранилось.

8. Орфограмма: мягкий знак после шипящих в наречиях.

Объяснить исключения уж, замуж, невтерпеж можно следующим образом: эти наречия произошли от существительного уж, терпеж, муж, которые относятся ко второму склонению и пишутся без мягкого знака.

Интересен другой факт: наречие настежь образовано от предлога на и существительного второго склонения стеж (устар.) – «крюк, столб», однако это слово не стало исключением и пишется с мягким знаком.

9. Орфограмма: суффикс страдательных причастий настоящего времени.

Движимый. Данное причастие образовано от старинного глагола движити, относившегося ко второму спряжению, а значит, и пишется причастие с суффиксом -им-.

10. Орфограмма: чередующиеся корни.

Почему возникли исключения в этой орфограмме – об этом есть только отрывочные сведения.

Равнина. Равнина – это место горизонтально плоское, то есть все ее точки расположены на равном расстоянии от уровня моря.

Полог. По смыслу это слово уже не связывается с корнем лаг – лож .

Плав – плов. В написание вмешалось языковое чутье. В свое время появились сложносокращенные слова: плавкран, плавсредства с двумя ударениями. Если стали так говорить, то и писать слова стали с корнем плав (плавать, плавун). Так и была узаконена новая орфограмма.

К сожалению, поиски по данной теме на этом остановились, так как не удалось найти дополнительную информацию. Но и собранный материал мне кажется очень полезным.

Для работы с орфографическими правилами мы взяли учебник В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой «Русский язык. Теория», учебники для 5–9-х классов, авторами которых являются М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, а также учебное пособие «Русский язык» Д.Э. Розенталя для 10–11-х классов.

Исторический комментарий к исключениям из орфографических правил //

«Первое сентября. Русский язык» – 2006. – № 9.

Источник