Что такое интеграция и что именно можно интегрировать

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Существует множество терминов, которые мы вставляем к месту и не к месту в свою речь, точно не зная, что они обозначают.

К таковым относится и понятие «интеграция». Разберемся, что определяет этот термин, и в каких сферах применяется.

Понятие «интеграция»

В переводе с латыни «интеграция» это «вставка, соединение». Рассуждая логически, делаем вывод, что «интегрировать», значит, вставлять какую-то часть в единое целое.

А «интегрировать» — это значит объединить, слить (например, компании), переплести, вставить, добавить, соединить и т.п.

Простой пример: собирая пазл, мы интегрируем его фрагменты в единую картинку. Развитие человеческого общества – это тоже череда интеграций и дифференциаций (разделения целого на составные части).

Интегрировать что-то можно двумя путями:

- Внедряя элемент в уже существующую систему. Пример: СССР образовался в 1922 году в составе 4 республик, а к 1929 году их стало 7. То есть новые советские республики были интегрированы в состав СССР.

- Создавая единую систему из разрозненных фрагментов. Пример – уже упомянутое складывание пазла.

По каким принципам можно интегрировать

Интеграция может происходить, основываясь на нескольких принципах. Рассмотрим основные из них подробней.

- Горизонтальный принцип – в этом случае объединяются объекты (например, страны), которые имеют такие признаки:

- находятся на одном уровне развития,

- могут осуществлять взаимовыгодное сотрудничество.

Пример международной экономической интеграции горизонтальной модели – Евросоюз: страны имеют единую валюту, решают общие политические и экономические проблемы.

Главная цель объединения на основе диагональной модели – это диверсификация, т. е. распределение инвестирования по нескольким направлениям с целью увеличить прибыль и (или) не допустить краха. Иными словами – «раскладывание яиц по разным корзинам».

Наглядный пример – консорциум (объединение независимых предприятий) «Альфа-Групп». Интегрированные в консорциум предприятия занимаются инвестированием, страхованием (что это такое?), розничной торговлей, водоснабжением, производством и реализацией минеральной воды.

Интеграция в различных сферах

Интеграция – это процесс, который актуален для всех сфер жизни человека.

И примеров тому множество:

- государства входят в различные политические, экономические, военные сообщества;

- предприятия объединяются в концерны (что это такое?), холдинги (что это?) и т. д.;

- обучающий процесс (педагогика) — становится популярным процесс, когда одна дисциплина проникает в другую и наоборот. В голове учащегося начинает складывать целостная картина, а не лоскутное одеяло:

- деятельность центральной нервной системы человека осуществляется на основе сенсорной интеграции: сигналы от органов восприятия поступают в головной мозг, там происходит анализ полученной информации, и человек совершает то или иное действие (например, дотронувшись до горячего утюга, сразу отдергивает руку).

Интеграция в экономике

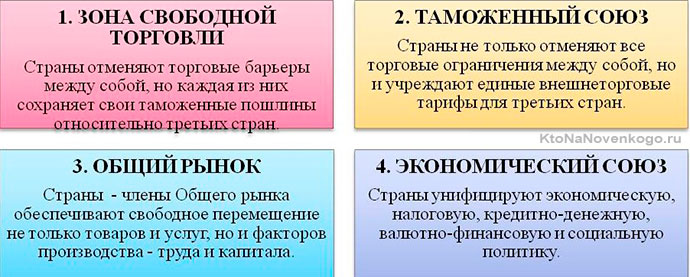

Экономическая интеграция (ЭИ) – сближение (или объединение) предприятий, отраслей и регионов. Если ЭИ выходит за рамки одной страны, то тогда речь идет о международной экономической интеграции (МЭИ).

Это создание взаимовыгодных экономических отношений между государствами. Регулируется соглашениями на международном уровне. Подобное сотрудничество дает участникам ЭИ расширенный доступ к материальным, трудовым и финансовым ресурсам, к новейшим технологиям и рынкам сбыта.

Формы МЭИ представлены на схеме:

Что и как можно интегрировать в политике

Политическая интеграция (ПИ) – сближение деятельности политических единиц (государств, политических партий), целью которого является взаимное сотрудничество для достижения определенных результатов, близких всем членам интеграционного сообщества. ПИ бывает 2 видов:

- внутригосударственная: это интеграция на уровне партий, а также политических и общественных движений внутри отдельно взятой страны;

- межгосударственная: сотрудничество разных стран в достижении определенных целей, например, для обороны (НАТО).

Интеграция в науке и педагогике

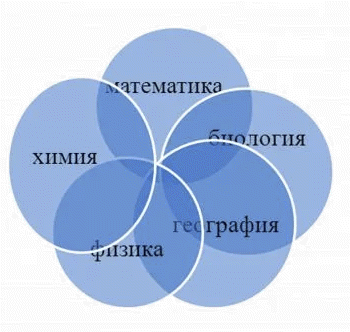

Познание человеком сути вещей и явлений – бесконечный процесс. Чем глубже и точнее научные изыскания, тем очевидней, что полноценное изучение какого-либо объекта не может быть проведено в рамках только одной научной дисциплины.

Биохимия – один из примеров симбиоза двух наук – биологии и химии. Невозможно понять принципы жизнедеятельности биологических организмов без знания химических процессов, происходящих в их клетках и тканях.

Приведем еще примеры: геофизика, биофизика, кибернетика и т. д. Следовательно, интеграция наук – это объединение знаний, накопленных в рамках нескольких научных дисциплин, в единое целое для возможности всестороннего изучения объектов, явлений, процессов.

Стремление понять мир, в котором мы живем, диктует необходимость научной интеграции. И это касается не только точных наук. Например, обществознание – это комплекс дисциплин, изучающих все стороны деятельности человеческого общества:

Интеграция в обществознании – это рассмотрение изучаемого объекта не в рамках какой-либо из перечисленных наук, а в их совокупности.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Интеграция означает жизнь по чужим правилам, если человек интегрируется в общество, значит он берет на себя обязательство подчиняться общественным законам.

Тоже и в межгосударственных отношениях, когда Россия входит в какие-то международные организации, союзы, то так же берет обязательства, что, на мой взгляд, сильно подрывает суверенитет. Мы начинаем зависеть от внешних навязанных нам правил, вряд ли указания некоего дяди могут благоприятно сказываться на благосостоянии народа.

Игорь: хорошо подмечено. Именно от таких ошибочных интеграций лихих девяностых мы сейчас потихоньку и избавляемся. В том числе, и с помощью летних поправок в конституцию

Источник

Интеграция информационных систем

Ни для кого не секрет, что «уже все сделано до нас». Осталась всего-то малость «собрать фрагменты» для решения поставленной задачи. И тут оказывается, что интегрировать разобщенные части не редко сложнее, чем их написать. Почему же так происходит? Что можно с этим сделать?

Все программисты любят делать системы с нуля, когда мысль может свободно себе изобретать любые формы и средства, когда можно принимать решения без оглядки на легаси. Конечно, сконструированная цельно система, при условии, что ее делал специалист, всегда выглядит монолитно и радует глаз. Но ведь реальность у нас текучая и со временем, любая концептуальная идиллия нарушается в ходе развития бизнеса, изменения процессов, поглощения или слияния предприятий, внедрения новых систем, смены аппаратных или программных платформ и даже законодательства.

Кто поддерживал и внедрял системы, а уж тем более, занимался доработкой, реинженерингом и интеграцией, тот знает, что более двух третей всех усилий в ИТ (внимания, времени и денег) уходит на «склейку» несовместимого и попытки «подружить» модули, написанные разными людьми, в разное время, на разных языках и технологиях, под разные платформы.

Давайте перечислим и проанализируем факторы, влияющие на интеграцию:

- Ускорение процессов. Развитие организации требует все чаще и чаще менять структуры данных, бизнес-процессы, не говоря уже о дизайне и пользовательском интерфейсе, который просто постоянно находится в изменении. Вот, как раз в таких динамичных областях, где “изменчивость” является самой сутью и природой системы, задача интеграции усугубляется и превращается в серьезную проблему.

- Распределенность. Организации становятся все более крупными, а решаемые задачи все более комплексными, появляется логическая, организационная и географическая рассредоточенность.

- Гетерогенность. В крупном проекте, почти никогда нет возможности придерживаться платформ и инструментов от одного производителя, поэтому приходится учитывать и поддерживать особенности нескольких платформ.

- Наследственность. Невозможность полностью отказаться от легаси систем, морально устаревших технологий, старого аппаратного обеспечения, корторые, кстати, иногда дают вполне хорошие показатели по надежности и производительности но уж ни как не способствуют интеграции.

- Хаотичность. Не всегда есть возможность полностью формализовать, специфицировать и структурировать данные, и часть модели остается “слабо-связанной”, не поддающейся или слабо поддающейся машинной обработке, анализу, индексации, обсчету.

- Обусловленность. К сожалению, информационные системы ограничены не только техническими рамками, но и привычками людей (которых сложно переучивать), особенностями законодательства (которое просто не готово к появлению таких систем), множеством других факторов, не зависящих от разработчиков.

- Интерактивность. Потребитель информации постоянно повышает свои ожидания о скорости реакции системы, быстродействии и оперативности доставки информации. Большинство процессов стремятся к выполнению в реальном времени.

- Мобильность. Пользователь систем стал передвигаться быстрее, а взаимодействие с ним ведется через каналы связи общего пользования в транспорте, дома и на улице, в общественных местах и повсеместно.

- Безопасность. Пока данные хранились на носителе внутри охраняемого помещения, то особо ни кто не беспокоился о шифровании, но теперь сетевые пакеты летают в воздухе и это нельзя оставлять без внимания.

- Высоконагруженность. На сложность интеграции влияют: количество пользователей в системе, интенсивность потока обработки данных, объемы данных и ресурсоемкость вычислений.

- Непрерывность цикла работы. Интеграция и апгрейд систем почти всегда должны проводиться без остановки их функционирования, плавно, постепенно и незаметно для организации и ее клиентов.

- Межсистемная интеграция. Задачи стыковки не ограничены рамками организации, все чаще нужно интегрироваться с партнерами, клиентами, поставщиками, подрядчиками и даже государственными структурами.

Вот такие реалии, я даже готов утверждать, что нет в ИТ более сложной задачи, чем интеграция систем. Давайте проанализируем теперь задачу с другого ракурса, выделим параметры, отвечающие за сложность интеграции и предложим варианты минимизации негативного влияния этих параметров:

- Концептуальная разница — основывается та том, что разработчики разных систем изначально приняли разные решения, предположения и допущения, которые концептуально не стыкуются между собой. Решается введением еще одного слоя абстракции, который концептуально не противоречит обоим подходам. При этом, есть два варианта реализации: (а) когда получившаяся система становится централизованной, а две и более интегрируемых системы превращаются в подсистемы и (б) когда мы используем архитектуру брокера (посредника, не являющегося центром), при этом системы остаются независимыми, а брокер обеспечивает прослойку между ними.

- Технологическая разница — когда мы имеем несовместимые форматы обмена данными, протоколы взаимодействия и интерфейсы. Решается написанием конвертов, прослоек, брокеров и других примочек, не вполне красивых, но достаточно надежных.

- Несовместимость лицензий. Подробнее останавливаться на этом не буду, так как не специалист я в этом вопросе, а решение может быть в каждом случае индивидуальное, на организационном уровне.

Общая задача у нас теперь выглядит так: необходимо интегрировать N информационных систем, характеризуемых описанными выше факторами, с минимизацией количества прослоек, конвертеров, брокеров и интерфейсов между ними. Если решать задачу в лоб, то между N системами будет N(N-1)/2 связей, то есть, при двухстороннем взаимодействии N(N-1) интерфейсов. Если учесть, что под интерфейсом мы тут можем понимать все что угодно, от веб-сервиса до оффлайнового процесса, запускаемого, например раз в сутки и делающего целый ряд сложных операций по синхронизации баз (запросы, обработку, экспорт, закачку по FTP, передачу сигнала другой части системы, чтобы та приняла переданные данные и выполнила свою часть работы, а потом уведомила о результатах и передала необходимые данных обратно). В общем от таких вариантов никогда не удастся избавиться полностью, вопрос только в грамотной их реализации.

Но приведу весь арсенал средств по решению поставленной задачи, из тех, которым научился от других, использовал сам и наблюдал на практике:

- Стандартизация — нужно и важно использовать как можно больше международных, государственных и отраслевых стандартов, а если каких-то не хватает, а они явно просятся, то нужно вводить корпоративные стандарты, а часто имеет смысл и продвигать их в соответствующих организациях для скорейшего распространения и популяризации.

- Интеграция на уровне брокеров. Преимущества: универсальность — практически всегда можно создать дополнительный программный модуль, который будут обращаться в обе системы, еще и разными способами (например, в одну через базу данных, а в другую через RPC). Недостатки: сложность, трудоемкость, а следовательно высокая стоимость разработки, внедрения и владения.

- Интеграция на уровне данных — то есть несколько приложений могут обращаться в одну базу данных или в несколько баз данных, связанных репликациями. Преимущества: низкая стоимость интеграции, а при использовании одной СУБД это становится очень заманчивым решением. Недостатки: если база данных не экранирована хранимыми процедурами и не имеет необходимых ограничений целостности (в виде указания каскадных операций и триггеров), то разные приложения могут приводить данные в противоречивые состояния. Если же база экранирована и целостность обеспечивается, то и в этом случае, в параллельно работающих с одной БД приложениях, будут дублирующиеся части кода, выполняющие одинаковые или похожие операции. Кроме того, при изменениях структуры базы мы будем отдельно переписывать код всех приложений, с ней работающих.

- Интеграция на уровне сервисов — это красивая интеграция, основанная на фиксации интерфейсов и форматов данных с двух сторон и позволяющая наладить быструю отработку межкорпоративной бизнес-логики. Есть и недостатки: все же, присутствует фиксация, а если структуры или процессы изменяются, то образуются проблемы и узко специализированные, частные решения.

- Интеграция на уровне пользователя — это крайний случай, не автоматизированная интеграция, когда пользователи перемещают данные между системами через копипаст, файлы, почту и другие безобразия. Мы такие методы не рассматриваем, но они, к сожалению, часто применяются в тот период, пока программные системы не готовы, а развитие компании не позволяет ждать.

- Динамическая интерпретация метаинформации — об этом мы поговорим в отдельной статье.

Это почти исчерпывающий обзор классических методов, прошу дополнять, если я что-то упустил. А вот по не классическим методам интеграции я готовлю еще одну публикацию. Спасибо за внимание.

Источник