- Ингибиторы протонной помпы: классификация поколений

- Что такое протонная помпа?

- Что такое ингибиторы протонной помпы, и для чего они нужны

- Механизм действия ИПП

- Что такое рН?

- Характеристика ингибиторов протонного насоса

- Омепразол

- Лансопразол

- Пантопразол

- Рабепразол

- Эзомепразол

- Хеликобактер пилори и ИПП

- Работа над ИПП продолжается

- Ингибиторы протонной помпы — это близкие или дальние родственники? (Лекция)

- Введение

- Особенности ИПП

- Побочные эффекты ИПП

- Потенциал кислотосупрессии ИПП

- Юридические аспекты

- Клинические рекомендации

- Заключение

Ингибиторы протонной помпы: классификация поколений

Заболевания, связанные с нарушениями кислотности желудочно-кишечного тракта, прослеживаются в среднем у половины взрослого населения планеты. К данной категории патологий ЖКТ относится целый ряд синдромов, описанных в Международной классификации болезней 10-го пересмотра. Особенно распространены:

- гастриты,

- дуодениты,

- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ),

- язвенные болезни ЖКТ,

- желудочная диспепсия.

Гастриты наблюдаются у 80 процентов населения, желудочная диспепсия охватывает 30-35 процентов. Вполне понятно, что при такой неутешительной статистике, проблема излечения желудочно-кишечных патологий является особенно злободневной. Для лечения этих заболеваний, часто применяются препараты, которые относятся к классификации — ингибиторы протонной помпы.

Что такое протонная помпа?

Ингибиторы протонной помпы сдерживают выработку кислоты в желудке

Помпа — технический термин, означающий одну из разновидностей насоса. И немного странно видеть данное название в анатомии человеческого организма. Тем не менее, термин протоновая помпа, применяемый в отношении к водородно-калиевой аденозинтрифосфатазе, способен объяснить функцию данного ферментного белка, осуществляющего перемещение положительных электронов через межклеточную перегородку.

Протонную помпу также называют протоновым насосом. Это сложная полипептидная цепь, состоящая из аминокислотных остатков, и содержащая в своей структуре положительные ионы водорода и калия. Н+/К+-АТФаза была выделена сорок лет назад, как ферментный белок гидролаза, и тогда же была названа протонной помпой. Она принимает участие в выработке соляной кислоты и фермента, который переводит витамин В12 из пассивной формы в активную.

Водородно-калиевая аденозинтрифосфатаза содержится в париентальных клетках слизистой желудка. В них же образуется соляная кислота. Она переносит положительно заряженные протоны водорода (H+) из цитоплазмы париентальной (пристеночной) клетки в полость желудка через верхнюю межклеточную перегородку. При этом, ион калия (K+) перемещается внутрь клетки. Одновременно, в область желудка транспортируются анионы хлора (CL-).

Протоны Н+ выделяются в результате разложения угольной кислоты (Н2СО3) под действием фермента карбоангидразы. Оставшиеся катионы (НСО3-) переносятся в кровь вместо катионов хлора, которые переместившись в желудок, и соединившись там с водородом, образуют молекулы соляной кислоты. Таким образом в просвет желудка при участии Н+/К+-АТФазы выделяется соляная кислота в виде ионов Н+ и Clв€’, а ионы К+ возвратным образом перемещаются через мембрану.

Что такое ингибиторы протонной помпы, и для чего они нужны

Ингибирование означает сдерживание. В данном случае — сдерживание синтеза HCl. Задача ингибиторов протонного насоса — подавить выработку хлористоводородной кислоты в желудке, которая достигается блокированием транспортировки ионов калия и водорода из клетки. Ингибирование оказалось результативным в терапии кислотозависимых заболеваний ЖКТ, таких как

Ингибиторы протонной помпы в разной степени блокируют выработку хлороводородной кислоты. К этим препаратам не развивается привыкание, не отмечаются побочные действия. Поэтому данная категория лекарственных средств была принята Всемирным конгрессом гастроэнтерологов в 1988 году в Риме, как основная группа кислоторегулирующих лекарственных веществ.

Каждая последующая разработка ИПП отличается от своего предшествующего более высокой активностью и длительностью действия. Но на фактическую эффективность влияют определенные факторы, первое место из которых занимает индивидуальная восприимчивость организма.

Механизм действия ИПП

Препараты протонной помпы принимаются внутрь, в виде таблеток или капсул. Из желудка лекарственное вещество проникает в тонкую кишку, здесь растворяется и всасывается в кровь, которая сначала переносит молекулы ингибитора в печень, и только потом они попадают в обкладочные клетки слизистой оболочки желудка, где накапливаются в секреторных канальцах.

ИПН преобразуются в тетрациклический сульфенамид, не выходящий за пределы секреторных канальцев, связываются ионными остатками помпы и блокируют ее. Таким образом, Н+/К+-АТФаза исключается из процесса образования хлористоводородной кислоты. Чтобы этот процесс возобновился, нужна выработка нового фермента Н+/К+-АТФазы, которая происходит через 1,5-2суток. Это время определяет длительность лечебного действия ингибиторов протонового насоса.

При первом или одноразовом употреблении препарата, его действенность не столь значительная, так как не все протоновые насосы к данному моменту внедрены в секреторную оболочку, часть их находится внутри клетки. Эти микрочастицы, вместе с вновь синтезированными водородно-калиевыми аденозинтрифосфатазами появляются на мембране, они вступают во взаимодействие с последующими дозами лекарства, и его антисекреторное действие выполняется полностью.

Антисекреторная терапия позволяет купировать заболевания, зависимые от концентрации соляной кислоты. Так, язва ДПК затягивается при поддерживаемой рН выше 3 на протяжении 18–20 часов в сутки; для терапии ГЭРБ необходим рН более 4 , бактерия Helicobacter pylori –уничтожается в слабокислой среде при рН более 5.

Что такое рН?

Ингибиторы протонной помпы

Здесь позвольте сделать небольшое отступление, в котором вы найдете пояснение водородного показателя рН (пе-аш). Оно нужно для последующего объяснения кислотного состояния желудочно-кишечного тракта и того, как работают лекарственные препараты ИПП.

Шкалу водородного числа рН, определяющую кислотно-щелочную природу жидких веществ и растворов — можно сравнить с математической прямой на которой располагаются положительные и отрицательные числа.

Водородный показатель рН насчитывает 14 единиц. Химически нейтральное вещество вода (сравнимо с нулем на математической шкале) равняется рН7. Вещества, имеющие рН меньше7, это кислые. Те, что выше числа 7 — щелочные. Соответственно, чем меньше число рН, тем выше кислотность вещества или раствора и наоборот, чем выше рН, тем кислотность ниже, но повышается уровень щелочной среды.

Характеристика ингибиторов протонного насоса

ИПП признаны особенно действенными лекарственными препаратами в терапии язвенных заболеваний, связанных с повышенной кислотностью, и занимают ведущее место в числе медикаментозных противоязвенных средств. Противосекреторный результат в данном случае достигается путем непосредственного влияния на образование соляной кислоты.

Эта категория лекарственных препаратов превосходит все другие антисекреторные средства по действенности и безвредности воздействия. В число ИПП входит 5 поколений препаратов, первый из них, омепразол, разработан в 1989 году.

Омепразол

На сегодняшний день это один из самых широко распространенных и применяемых препаратов. Его результативность подтверждается итогами исследований, в которых участвовали свыше 50000 больных с различными патологиями ЖКТ. В сравнении омепразола с H2-блокаторами, наблюдается преимущество ингибитора протонной помпы в эффективности купирования воспалительных процессов и при этом язвенный абсцесс слизистой явно затягивался.

Даже у пациентов с гастриномой (злокачественной опухолью, вырабатывающей гормон гастрин, стимулирующий выработку HCl), наблюдалась положительная динамика. Кроме этого, Омепразол усиливал противогеликобактерный эффект принимаемых антибиотиков. Биодоступность, то есть количество лекарственного средства, доходящее до зоны его воздействия в организме, колеблется в пределах 50 %, 95 процентов из них связывается с белками плазмы.

Наибольшее содержание данного медикамента в крови концентрируется через час после приема и сохраняется до 3-х часов. Стандартная терапевтическая схема предполагает прием препарата 2 раза в сутки по 20 мг за прием. В течение месяца язвенные раны ДПК зарубцовываются на 97 %, а язва желудка на 80%.

Лансопразол

Этот препарат обладает самой высокой в группе препаратов, сдерживающих выработку соляной кислоты, биодоступностью, составляющей 80-90%. Лансопразол отличается от своего предшественника конструкцией радикалов, обеспечивающих получение противосекреторного эффекта.

Исследования показали, что на 5-й день употребления Лансопразол обеспечивает pH в желудке выше 4, на протяжении 11,5 часа (для сравнения, пантопразол удерживал такую же кислотность 10 часов). Лансопразол рекомендуется принимать по 15, 30 и 60 мг в сутки ( в зависимости от тяжести патологии). В 95% случаев язва зарубцовывается за 4 недели.

Пантопразол

Пантопразол привлекателен тем, что допускает долговременное применение с целью закрепления терапевтического эффекта в лечении язвенной болезни. Несмотря на вариабельность результата (кислотно-щелочной уровень колебался в пределах 2,3 — 4,3), методы введения средства не оказывают существенного влияния на его фармакокинетику.

Иными словами, Пантопразол применяется и внутривенно, и перорально. Десятилетнее наблюдение за больными, принимавшими лечение пантопразолом, показало, что рецидивы после применения данного препарата не возникали.

Рабепразол

Рабепразол тоже имеет на пиридиновом и имидазольном кольцах отличительные черты от омепразола, которые обеспечивают более эффективное связывание протонов калия и водорода аденозинтрифосфатаМЃзы. Рабепразол усваивается организмом и достигается лечебный эффект на 51,8%, связывается с белками крови на 96,3%. При ежедневном применении данного препарата по 40 мг в сутки в течение месяца, язва зарубцовывается на 91%.

Эзомепразол

В структурной формуле Эзомепразола только один S-изомер, и поэтому препарат не так подвержен гидроксилированию со стороны печени, как его предшественники, имеющие R-изомеры, и не так быстро выводится из организма. Эти факторы увеличивают количество ингибиторов, достигающих протонных помп в париетальных клетках. Эзомепразол принимаемый по 40мг в сутки, удерживает водородный показатель больше 4 на протяжении 14 часов. Это самый высокий лечебный эффект, который был достигнут на сегодняшний день.

Хеликобактер пилори и ИПП

Всего есть 5 поколений ингибиторов протонной помпы

Говоря о кислотозависимых заболеваниях и причинах, их порождающих, нельзя не вспомнить о грамотрицательной спиралеподобной бактерии Helicobacter pylori, поскольку ученые пришли к выводу, что эта бактерия является своеобразным катализатором, пусковым крючком для возникновения данных заболеваний.

И именно эта бактерия, поселяющаяся в желудке, провоцирует воспалительные рецидивы ЖКТ. Поэтому терапия кислотозависимых патологий проводится в комплексе с антибиотиками тетрациклиновой группы, и в частности, с Метронидазолом.

Работа над ИПП продолжается

Пять поколений ингибиторов протонного насоса повсеместно разрешены и успешно используются. Шесть лет назад на рынок был выпущен новый препарат Декслансопразол, разрешенный к использованию при лечении ГЭРБ.

Сейчас в Японии разрабатывается и проходит испытания новый ИПН. Это — Тенатопразол. Является производным имидазопиридина. Правда, некоторые специалисты считают, что данный препарат в целом повторяет предыдущие поколения.

Немногим ранее в Корее был разработан Илапразол, который превышает по эффективности Омепразол в 2-3 раза. Но в США, странах ЕС и в России нет разрешения на его применение. Сейчас и этот препарат Япония пытается продвинуть на западный рынок.

О безопасности ингибиторов протонной помпы — в видеолекции:

Источник

Ингибиторы протонной помпы — это близкие или дальние родственники? (Лекция)

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — лекарственные средства, которые блокируют H + -K + -АТФазу на апикальной мембране париетальных клеток слизистой оболочки желудка. Благодаря данному фармакологическому эффекту удается ингибировать образование соляной кислоты и, следовательно, ее секрецию. На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрированы 6 ИПП (международное непатентованное наименование). ИПП, обладая доказанными в большом количестве клинических исследований эффективностью и безопасностью, имеют ряд особенностей, отраженных в их инструкциях по медицинскому применению. На данные особенности лечащему врачу необходимо обратить внимание до старта терапии ИПП. Автором рассматриваются особенности фармакокинетики, фармакодинамики различных ИПП, а также вопросы эффективности и безопасности их применения. Обсуждаются побочные эффекты ИПП, в том числе и редкие, такие как психические нарушения (галлюцинации), бронхоспазм, подострая кожная красная волчанка. Автор делает акцент на особенностях метаболизма различных ИПП и возможности развития нежелательных межлекарственных взаимодействий, что особенно важно учитывать при использовании ИПП в лечении пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов с печеночной недостаточностью, при проведении эрадикации Helicobacter pylori.

Ключевые слова: ингибиторы протонной помпы, инструкции по применению, побочные эффекты, эрадикация, Helicobacter pilori.

Для цитирования: Плюснин С.В. Ингибиторы протонной помпы — это близкие или дальние родственники? (Лекция). РМЖ. Медицинское обозрение. 2021;5(6):398-403. DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-398-403.

Non-State Educational Private Institution Of Additional Professional Education

«Medical Dental Institute», Moscow, Russian Federation

Proton pump inhibitors (PPIs) are drugs that block H + -K + -ATPase on the apical membrane of the gastric parietal cells. Due to this pharmacological effect, it is possible to achieve inhibition of hydrochloric acid and its secretion formation. To date, 6 PPIs (under an international nonproprietary name) have been registered in the Russian Federation. PPIs, having proven efficacy and safety in many clinical studies, have several patterns reflected in their patient information leaflet. The attending physician should pay attention to these patterns before starting PPIs therapy. The author considers the characteristics of pharmacokinetics, pharmacodynamics of various PPIs, as well as the issues concerning efficacy and safety of use. The lecture also discusses the adverse events of PPIs, including rare ones, such as mental disorders (hallucinations), bronchospasm, subacute cutaneous lupus erythematosus. The author focuses on the metabolism peculiarities of various PPIs and the possibility of adverse drug interactions. It is especially important to consider the PPIs administration in the treatment of elderly and senile patients, patients with liver failure, during the eradication of Helicobacter pylori.

Keywords: proton pump inhibitors, patient information leaflet, adverse events, eradication, Helicobacter pylori.

For citation: Plyusnin S.V. Are proton pump inhibitors close or distant relatives? (Lecture). Russian Medical Inquiry. 2021;5(6):398–403 (in Russ.). DOI: 10.32364/2587-6821-2021-5-6-398-403.

Введение

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — лекарственные средства, которые блокируют H + -K + -АТФазу (протонный насос) на апикальной мембране париетальных клеток слизистой оболочки желудка, благодаря чему удается ингибировать образование соляной кислоты и, следовательно, ее секрецию. Все ИПП — родственники, представляющие одну фармакологическую группу, а вот близкие или дальние — предмет для дискуссии. ИПП по соотношению эффективности и безопасности являются лидерами в фармакологии и практической медицине. Если считать по международному непатентованному наименованию, то в Российской Федерации зарегистрировано 6 ИПП: омепразол, эзомепразол, пантопразол, лансопразол, декслансопразол, рабепразол. В клинической практике врачи и пациенты чаще имеют дело с торговыми наименованиями, которых намного больше.

Особенности ИПП

Лидером по количеству зарегистрированных торговых наименований является, конечно, первый ИПП — омепразол. В мире он начал применяться в 1988 г., а в России — в начале 90-х. Именно омепразол благодаря своему появлению на фармацевтическом рынке и доступной цене изменил всю ситуацию с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в Росcии. До его появления лучшим средством лечения язвенной болезни считался хороший хирург. Молодым врачам может показаться невероятным, но до появления омепразола в СССР, а затем в России язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки эффективно лечили атропином в каплях. В 2022 г. практическому применению омепразола в России исполнится 30 лет.

Омепразол и эзомепразол иногда в сознании практикующего врача разнесены друг от друга достаточно далеко. На самом деле их можно назвать очень близкими родственниками. Основой омепразола и эзомепразола служит одна молекула. Омепразол — смесь (рацемат) левых и правых оптических изомеров, тогда как эзомепразол является S (левым)-изомером омепразола. S- и R-изомеры омепразола обладают сходной фармакодинамической активностью, часть S-изомера in vivo превращается в R-изомер [1]. При внимательном прочтении инструкции по применению ззомепразола можно встретить множество отсылок именно к омепразолу [1]. Ситуация с лансопразолом и декслансопразолом напоминает описанную выше с омепразолом и эзомепразолом, только здесь преимущество отдано правым изомерам при создании декслансопразола (лат.: dexter — «правый»). Пантопразол, согласно данным

J. Kirchheimer et al. [2], имел самый низкий потенциал кислотосупрессии среди ИПП, а рабепразол — наиболее высокий. Другой отличительной особенностью рабепразола является преимущественно неферментативный метаболизм, минимальная способность вступать в межлекарственные взаимодействия и, как следствие, минимальная возможность развития побочных эффектов [3], а также эзофагопротекторный потенциал.

Побочные эффекты ИПП

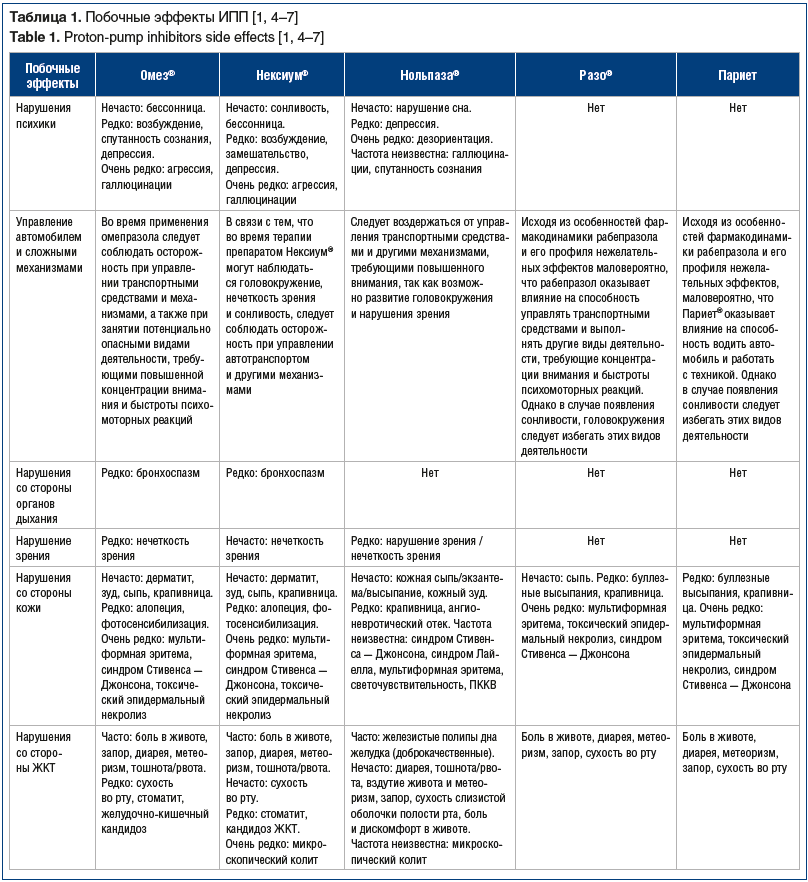

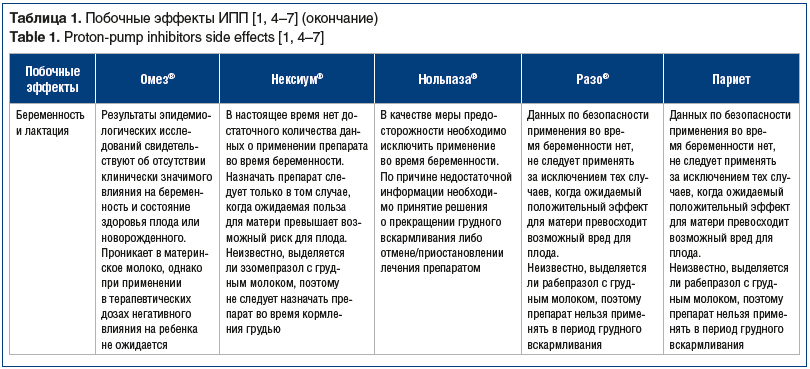

При проведении опроса среди членов Российской гастроэнтерологической ассоциации было установлено, что наиболее часто врачи назначают следующие ИПП: Омез ® , Нексиум ® , Нольпаза ® , Разо ® , Париет®. Предпочтения разделились примерно по 20%, но следует учесть, что Разо ® и Париет® — это рабепразол. Почему именно рабепразолу были отданы предпочтения врачей? Рассмотрим возможные побочные эффекты указанных препаратов, которые отражены в инструкции по медицинскому применению (ИМП) (табл. 1) [1, 4–7].

Побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такие как боль в животе, диарея, метеоризм, запор, сухость во рту, отмечены в ИМП всех обсуждаемых ИПП (см. табл. 1). Но есть и отличия: например, стоматит и кандидоз ЖКТ указаны среди побочных эффектов препаратов Нексиум ® и Омез ® , а микроскопический колит — побочный эффект препаратов Нольпаза® и Нексиум®.

Применение Разо и Париета не вызывает нарушения зрения, которое отмечено в инструкциях препаратов Нольпаза ® , Нексиум ® и Омез ® (см. табл. 1). Именно из-за возникающей нечеткости зрения, а также из-за головокружения при приеме ряда ИПП пациентам следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Говоря о более редких побочных эффектах ИПП, следует отметить психические нарушения. За более чем 30-летнюю практику я дважды сталкивался с возникновением галлюцинаций на фоне приема ингибиторов секреции соляной кислоты. Описание развития психических нарушений при приеме ИПП (омепразол, пантопразол) встречается в литературе [8, 9]. Опасность их кроется именно в их редкости при общей безопасности ИПП. При приеме рабепразола нарушений писхики не описано (среди побочных эффектов в инструкциях по применению указанных препаратов не отмечена ни депрессия, ни бессонница, ни агрессивное поведение, ни галлюцинации). Также к редким побочным эффектам ИПП относится бронхоспазм, который, согласно ИМП, возникает при приеме препаратов Омез ® и Нексиум ® и не отмечен в ИМП препаратов Нольпаза ® , Разо ® и Париет® (см. табл. 1).

Известно, что применение препарата Нольпаза ® (см. табл. 1) может вызывать подострую кожную красную волчанку (ПККВ). В ИМП отмечено, что в случае возникновения очагов поражения кожи, особенно на участках, подвергшихся воздействию солнечных лучей, а также при наличии артралгии, пациент должен незамедлительно обратиться за медицинской помощью. ПККВ вследствие предшествующей терапии ИПП может увеличить риск развития ПККВ при последующей терапии другими ИПП. Упоминаний о возникновении ПККВ при применении препаратов Омез ® , Нексиум ® , Разо ® и Париет® в инструкциях указанных препаратов нет. Но возможность появления алопеции и фотосенсибилизации зафиксирована у препаратов Нексиум ® и Омез ® [1].

Для большинства ИПП беременность и лактация являются противопоказаниями для применения (см. табл. 1), однако в ИМП препарата Омез ® указано, что результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют об отсутствии клинически значимого негативного влияния омепразола на беременность и состояние здоровья плода или новорожденного. Омепразол проникает в материнское молоко, однако при применении препарата в терапевтических дозах негативного влияния на ребенка не ожидается.

Из ИПП, применяемых при почечной, печеночной недостаточности и у пожилых пациентов наибольшую безопасность продемонстрировал рабепразол (табл. 2). Так, в ИМП препаратов Разо ® и Париет® отмечено, что пациенты с хроническим компенсированным циррозом печени хорошо переносят рабепразол в дозе даже 20 мг 1 р/сут, хотя терапевтическая доза рабепразола составляет 10 мг/сут (самая низкая терапевтическая доза из всех ИПП).

Минимум побочных эффектов при использовании рабепразола обусловлен его фармакокинетическими особенностями. Рабепразол метаболизируется двумя путями: значительная часть принятой дозы рабепразола метаболизируется системно неферментативным путем с образованием тиоэфирных производных, а меньшая часть дозы подвергается метаболизму в печени посредством цитохрома Р450 (cytochrome P450, CYP) с образованием сульфонового и десметилового производных [3]. Например, при приеме эзомепразола рекомендуется контролировать международное нормализованное отношение (МНО) в начале и по окончании совместного применения эзомепразола и варфарина или других производных кумарина. Рабепразол, согласно результатам исследований с участием здоровых добровольцев, не вступает в фармакокинетические и клинически значимые взаимодействия с лекарственными веществами, которые метаболизируются системой CYР (варфарин, фенитоин, теофиллин и диазепам) [1].

Потенциал кислотосупрессии ИПП

J. Kirchheimer et al. [2] проанализировали данные 57 исследований и установили, что на основании результатов 24-часового изменения внутрижелудочного pH ИПП располагались в следующем порядке по возрастанию кислотосупрессии: пантопразол, лансопразол, омепразол, эзомепразол и рабепразол. Имея максимальный потенциал кислотосупрессии, чем достигается снижение фактора агрессии, рабепразол может усиливать факторы защиты при кислотозависимых заболеваниях. В доклинических исследованиях рабепразола, омепразола и лансопразола было показано, что только рабепразол усиливает выработку муцина. Рабепразол показал одинаковое позитивное действие на факторы защиты и у животных, и у человека. У 21 здорового добровольца в двойном слепом исследовании изучено влияние рабепразола на содержание муцина, слизи в желудочном соке и на вязкость желудочного сока. Содержание слизи при введении рабепразола достоверно увеличивалось как при стимулированном пентагастрином введении (3,36±0,39 против 1,50±0,32 мг/мл, p ® , а самыми консервативными — ИМП препаратов Нексиум ® и Париет®. В работе A. Petrillo et al. [12] указано, что эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что связанный с H. pylori атрофический гастрит может быть защитным фактором в отношении пищевода Барретта и, следовательно, узловых аденокарцином и аденокарцином пищевода. С учетом этих данных позиция препаратов Нексиум ® и Париет® выглядит более предпочтительной. В данной работе отмечено, что заболеваемость дистальными опухолями желудка, связанными с питанием и H. pylori, снизилась, а частота рака гастроэзофагеального соединения и пищевода стремительно увеличивается [9]. И здесь уместно сказать о том, что в большинстве ИМП обсуждаемых препаратов отсутствует такое показание к эрадикации, как инфицированность H. pylori. Среди показаний к эрадикации H. pylori представлены или только язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, или язвенная болезнь желудка и хронический гастрит, который, в отличие от функциональной диспепсии, может быть диагностирован лишь при гистологическом исследовании биоптата. Очень актуальным в этой части представляется ИМП препарата Нексиум ® , в которой имеются отдельные указания для эрадикации H. pylori при язвенной болезни желудка и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (лечение язвы двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с H. pylori и профилактика рецидивов пептической язвы, ассоциированной с H. pylori). Дозы ИПП, применяемых для эрадикации H. pylori, и длительность самой эрадикационной терапии, указанные в ИМП обсуждаемых препаратов, представлены в таблице 2.

Практически ни одна из ИМП не укладывается в привычную для сознания врача схему эрадикационной терапии, либо длительность терапии кажется не такой, о которой обычно говорят на лекциях (для препаратов Нексиум ® и Париет® указанная продолжительность терапии ограничена одной неделей), либо комбинация антибиотиков исключает квадротерапию. Так, Нексиум ® однозначно рекомендуется комбинировать только с кларитромицином и амоксициллином [1]. Рекомендации по сочетанию ИПП с антибиотиками обоснованы тем, что у пациентов, получавших лечение метронидазолом в комбинации с другими антибиотиками, наблюдались случаи развития печеночной недостаточности, потребовавшей проведения трансплантации печени. При назначении метронидазола следует тщательно взвешивать показания для длительного приема данного лекарственного средства и при отсутствии строгих показаний избегать его длительного применения. При приеме тетрациклина, который тоже может входить в схемы эрадикационной терапии, со стороны пищеварительной системы, кроме рвоты, диареи, тошноты, эзофагита и гастрита, возможно развитие изъязвлений желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатотоксическое действие, панкреатит, энтероколит.

Юридические аспекты

На сегодня понятно, что взаимодействие H. pylori с организмом человека сложное, в некоторой степени индивидуальное и до конца не изученное. Врач должен знать, что колонизация H. pylori снижает риск заболеваний пищевода (в том числе злокачественных) [12–14], бронхиальной астмы и атопии, а также, возможно, ожирения и сахарного диабета, и учитывать это при назначении лечения [15].

Что же делать практикующему врачу в ситуации разноречивых клинических рекомендаций? Нередко утверждается, что эрадикация H. pylori показана всем, у кого она обнаружена, при этом в качестве основания приводятся различные протоколы, стандарты и клинические рекомендации. Для того чтобы врач не оказался в сложной юридической ситуации, ему очень важно знать основные положения Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 18 декабря 2018 г. Президентом РФ подписан закон № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций». Применение клинических рекомендаций в нашей стране стало регулироваться не просто приказом Минздрава России, а дополненным Федеральным законом № 323, в статье 37 которого предусмотрено, что клинические рекомендации необходимо утвердить установленным порядком до 31 декабря 2021 г. Ранее утвержденные клинические рекомендации (протоколы лечения) применяются до их пересмотра в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 489 лишь до 31 декабря 2021 г. С 1 января 2022 г. будут действовать только те клинические рекомендации, что размещены на официальном сайте Минздрава России. При этом по каждому заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний) для взрослых и детей может быть одобрено и утверждено соответственно не более одной клинической рекомендации. Для язвенной болезни клинические рекомендации существуют с 2019 г. В них безальтернативным основанием для эрадикации H. pylori признается язвенная болезнь после хирургического лечения (уровень убедительности рекомендаций А, уровень достоверности доказательств 1) [16].

Клинические рекомендации

Мы уже обсудили выше, какой рекомендацией будут пользоваться все врачи при эрадикации H. pylori. Следующей клинической рекомендацией воспользуются не все, но большинство врачей: всем пациентам с язвенной болезнью с положительными результатами тестирования на инфекцию H. рylori с целью профилактики последующих рецидивов язвенной болезни рекомендуется проведение эрадикационной терапии (уровень убедительности рекомендаций B, уровень достоверности доказательств 2) [16].

Рекомендацией о проведении эрадикационной терапии с целью профилактики язвенной болезни и ее обострений всем лицам с наличием инфекции H. pylori при отсутствии противопоказаний воспользуется, вероятно, меньшинство осведомленных врачей (уровень убедительности рекомендаций С, уровень достоверности доказательств 5) [16], т. е. части пациентов реализация данной рекомендации, как уже написано выше, может принести больше вреда, чем пользы, тем более с учетом новых данных [12]. Но для ряда пациентов, имеющих отягощенную наследственность, данная рекомендация может оказаться целесообразной, хотя в утвержденных Минздравом России рекомендациях по раку желудка в разделе «Профилактика рака желудка» не содержится указаний об эрадикационной терапии всем инфицированным H. pylori пациентам. Заключительным ограничением исследования [14] является отсутствие данных о взаимосвязи между инфекцией H. pylori, заболеваемостью раком желудка и смертностью. При этом снижение влияния курения и диеты с высоким содержанием соли на заболеваемость раком желудка, особенно среди мужчин и жителей Восточной Азии, может быть оптимальным вариантом первичной профилактики [12–14].

Заключение

В настоящей лекции много внимания уделено информации, содержащейся в инструкциях по применению лекарственных препаратов. На самом же деле Федеральным законом № 323 предусмотрено, что стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций и включает в себя усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и фармако-терапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Если опираться на ИМП лекарственного препарата, то можно убедиться, что наиболее безопасным ИПП, особенно для пожилых пациентов, пациентов с печеночной недостаточностью и при вынужденной полипрагмазии, к которой относится и эрадикационная терапия H. pylori, является в силу неферментативного метаболизма рабепразол.

Сведения об авторе:

Плюснин Сергей Вениаминович — д.м.н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой терапии Ночу Дпо «Медицинский Стоматологический Институт»; 127253, Россия, г. Москва, ул. Псковская, д. 9, к. 1; ORCID iD 0000-0002-4885-8976.

Контактная информация: Плюснин Сергей Вениаминович, e-mail: plsv@mail.ru.

Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.

Конфликт интересов отсутствует.

Статья поступила 07.07.2021.

Поступила после рецензирования 30.07.2021.

Принята в печать 24.08.2021.

About the author:

Sergey V. Plyusnin — Dr. Sc. (Med.), Professor, Honored Doctor of the Russian Federation, Head of the Department of Therapy, Non-State Educational Private Institution Of Additional Professional Education «Medical Dental Institute»; 9/1, Pskovskaya str., Moscow, 127253, Russian Federation; ORCID iD 0000-0002-4885-8976.

Contact information: Sergey V. Plyusnin, e-mail: plsv@mail.ru.

Financial Disclosure: the author has not a financial or property interest in any material or method mentioned.

There is no conflict of interests.

Только для зарегистрированных пользователей

Источник