- Что значит иммунокомпетентный пациент

- Клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у взрослых

- Краткая информация

- Определение

- Эпидемиология и особенности клинических форм

- Характеристика вакцин для профилактики пневмококковой инфекции

- Специфическая вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции

- Группы риска по развитию пневмококковой инфекции у взрослых

- Вакцинация лиц, причисленных к группам риска

Что значит иммунокомпетентный пациент

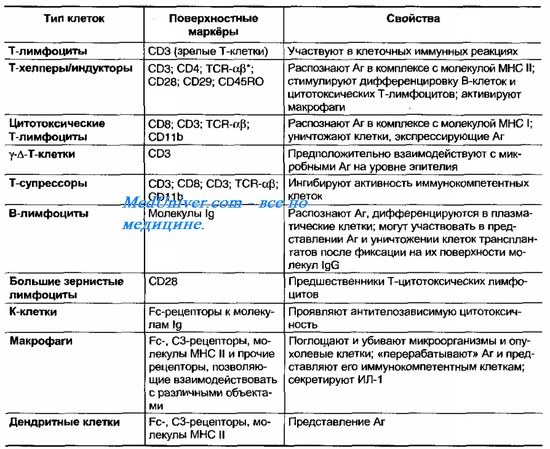

Иммунокомпетентные клетки (лимфоциты, макрофаги и дендритные клетки) по функциям подразделяют на эффекторные и регуляторные (табл. 10-6). Взаимодействие иммунокомпетентных клеток с другими регулируют цитокины (табл. 10-7), известные также как медиаторы иммунного ответа.

Лимфоциты выполняют основную функцию иммунной системы — высокоспецифичное распознавание чужеродных и измененных собственных Аг. В организме лимфоциты постоянно рециркулируют между зонами скопления лимфоидной ткани.

Таблица 10-6. Популяции иммунокомпетентных клеток

Распределение лимфоцитов в лимфоидных органах и их миграция по кровеносному и лимфатическому руслам упорядочены и отражают функции конкретных клеток. При изучении в световом микроскопе лимфоциты имеют одинаковую морфологию, но их функции, поверхностно-клеточные маркёры, индивидуальное (клональное) развитие и судьба различны.

Все лимфоциты происходят из единой стволовой клетки костного мозга, но популяции лимфоцитов и других клеток крови развиваются под влиянием различных дифференцирующих факторов. По наличию специфических поверхностных маркёров лимфоциты разделяют на функционально различные популяции и субпопуляции.

У млекопитающих основные популяции: Т-лимфоциты, созревающие в вилочковой железе [лат. thymus]; В-лимфоциты, созревающие в аналоге сумки [лат. bursa] Фабрициуса у птиц (у человека — костный мозг или лимфоидная ткань кишечника).

Источник

Клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у взрослых

Краткая информация

Заболевания пневмококковой этиологии являются актуальной проблемой практического здравоохранения, что обусловлено ведущей ролью Streptococcus pneumoniae в структуре инфекций дыхательных путей. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это наиболее часто возникающие бактериальные инфекции у взрослого населения в мире. S. pneumoniae по-прежнему остается основной причиной серьезных заболеваний, в т. ч. бактериемии, менингита и пневмонии.

Представляя серьезную медико-социальную проблему для многих стран, пневмококковые инфекции (ПИ) актуальны и для России. Вместе с тем проблеме ПИ в нашей стране уделяется явно недостаточное внимание, несмотря на имеющиеся достижения в данной области, главное из которых – создание эффективных способов профилактики данных инфекций, направленных на снижение затрат на лечение заболеваний, вызываемых пневмококком, и смертности по этой причине. Доказанная в многочисленных исследованиях эффективность вакцинации против ПИ позволила рассматривать это мероприятие в качестве перспективного и рекомендуемого для внесения в Календарь профилактических прививок.

Определение

Пневмококковая инфекция – группа повсеместно распространенных антропонозных болезней, обусловленных наличием передаваемых воздушно-капельным путем бактерий S. pneumoniae, способных проникать в обычно стерильные среды организма человека, вызывая серьезную патологию с высокой летальностью. Различают 2 формы ПИ – инвазивные (иПИ) (менингит, пневмония с бактериемий, септицемия, септический артрит, остеомиелит, перикардит, эндокардит) и неинвазивные (пневмония без бактериемии, острый средний отит, синусит и т. п.) формы.

Эпидемиология и особенности клинических форм

По данным ВОЗ, самой опасной из всех предупреждаемых вакцинопрофилактикой (ВП) болезней признана ПИ; при этом до внедрения универсальной вакцинации ПИ ежегодно являлась причиной смерти 1,6 млн человек, из которых от 0,7 до 1 млн составляли дети.

Показатель летальности при иПИ может быть высоким – от 20 % при септицемии до 50 % – при менингите в развивающихся странах. Показатели смертности наиболее высоки у детей раннего возраста и лиц старше 65 лет.

Пневмококк играет первостепенную роль в качестве возбудителя пневмонии. По данным зарубежных и отечественных авторов, этот возбудитель является причиной 25–35 % всех внебольничных и 3–5 % госпитальных пневмоний.

Наиболее тяжело внебольничная пневмония протекает у лиц пожилого возраста (с возрастом человек становится более подверженным развитию тяжелых инфекций), а также на фоне сопутствующих заболеваний (хронические бронхообструктивные, онкогематологические сердечно-сосудистые заболевания, вирусные инфекции, сахарный диабет (СД), болезни почек и печени, инфекция вирусом иммунодефици- та человека (ВИЧ), алкоголизм и т. п.) Так, риск развития иПИ увеличивается при бронхиальной астме (БА) в 2 раза, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – в 4 раза, легочном фиброзе – в 5 раз, саркоидозе и бронхоэктазах – в 2–7 раз. Установлена прямая связь частоты иПИ с возрастом, курением и лечением системными или ингаляционными глюкокортикостероидами. У пожилых больных отмечается в 3–5 раз более высокий риск развития летального исхода от пневмонии и ее осложнений по сравнению с лицами молодого возраста

У работников промышленных предприятий с профессиональным контактом с парами металлов, минеральной или любой другой пылью или газообразными веществами отмечается быстрое распространение респираторных инфекций и тяжелое течение этих заболеваний. Загрязнение рабочей зоны аэрозольными частицами вносит существенный вклад в развитие и распространение не только спорадических случаев ПИ, но и групповых заболеваний.

Пациенты с ХОБЛ составляют 20,5–25,7 % госпитализированных с внебольничной пневмонией, при этом 30-дневная летальность составляет примерно 9,6 % случаев. Среди пациентов, поступающих в стационары по поводу пневмонии, у 15,8 % отмечается ишемическая болезнь сердца (ИБС), у 14,3 % – хроническая сердечная недостаточность, у 9,6 % – СД, при этом летальность составляет 15–30 %. Доказан патогенез развития кардиальных осложнений при пневмококковой пневмонии, которые могут при- вести к летальному исходу. Пневмония, вызванная S. pneumoniae, чаще других осложняется эмпиемой легких и приводит к летальному исходу (до ⅔ случаев для эмпиемы). Жизнеугрожающей формой ПИ является пневмококковый сепсис с развитием тяжелого шокового повреждения органов. От пневмококкового менингита в РФ умирают 60 % заболевших взрослых в возрасте старше 65 лет.

Механизм передачи пневмококков – аэрозольный, путь передачи – воздушно-капельный. Возбудитель передается от источника к восприимчивым лицам при тесном общении, кашле, чихании и т. д.

Большинство случаев ПИ являются спорадическими. Вспышки ПИ характерны для лиц, находящихся в т. н. организованных (закрытых) коллективах (дома ребенка, детские сады, школы, студенческие общежития, воинские коллективы, учреждения уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, стационары длительного пребывания, интернаты, дома для престарелых лиц и т. п.). В этих же коллективах определяется наиболее высокий уровень носительства пневмококка.

Распределение заболеваемости ПИ по месяцам неравномерно, максимальный уровень заболеваемости регистрируется в холодный период времени (ноябрь–февраль), минимальный – в теплые месяцы (июль–август). Внутригодовая динамика заболеваемости ПИ коррелирует с таковой при гриппе и острых респираторных заболеваниях.

Основным средством сдерживания распространения ПИ на сегодняшний день остается вакцинопрофилактика

Характеристика вакцин для профилактики пневмококковой инфекции

В настоящее время с целью специфической профилактики заболеваний, вызванных пневмококком, у взрослых применяются вакцины 2 типов: полисахаридная 23-валентная (ППВ-23) и полисахаридная конъюгированная адсорбированная 13-валентная (ПКВ-13).

Полисахаридные вакцины содержат высокоочищенные капсульные полисахариды (по 25 мкг каждого) в качестве антигенов, которые активируют В-лимфоциты, запуская продукцию иммуноглобулинов (Ig) классов М и G. Основу действия ППВ составляет Т-независимый иммунный ответ. Иммунитет приобретается через 10–15 дней после однократной вакцинации и со храняется в течение ≥ 5 лет.

Показания к применению – заболевания и состояния, предрасполагающие к развитию ПИ у лиц старше 2 лет. Способ введения – подкожное или внутримышечное (преимущественно) введение в область дельтовидной мышцы плеча.

В основе действия конъюгированных вакцин лежит Т-зависимый ответ. В результате конъюгации полисахаридов с белком-носителем формируется качественно другой по сравнению с ППВ иммунный ответ. Антигенпрезентирующая клетка распознает полисахаридный антиген, захватывая белок-носитель, одновременно обрабатывая и презентуя его Т-клеткам в составе с молекулами комплекса гистосовместимости.

Т-клетки, в свою очередь, обеспечивают необходимые процессы для переключения классов антител преимущественно с IgM- и IgG2- на IgG1-типы, связанные с более высоким уровнем бактерицидной активности сыворотки, а также для родственного созревания

и выработки В-клеток памяти. Кроме того, происходит прайминг для последующей ревакцинации, что выражается в очень быстром нарастании титра антител с высокой активностью при последующей вакцинации ПКВ. ПКВ-13 содержит полисахариды 13 серотипов пневмококка. Вакцина не содержит консерванта. Показания к применению – профилактика ПИ, вызванной серотипами, включенными в состав вакцины у детей старше 2 мес. жизни, и взрослых. Способ введения – внутримышечно. Рекомендуемые места введения – переднебоковая поверхность бедра (у детей первых 2 лет жизни) или дельтовидная мышца плеча (у детей старше 2 лет и взрослых).

Вводится однократно, необходимость ревакцинации не установлена. Возможно подкожное введение ПКВ-13 пациентам с нарушениями в системе свертывания крови (гемофилия, тромбоцитопения, лечение антикоагулянтами). Пациентам, ранее иммунизированным ППВ-23, по показаниям следует вводить ПКВ-13, но не рранее чем через 1 год после последней дозы ППВ-23.

Специфическая вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции

Вакцинация признана наиболее эффективным методом предупреждения ПИ. Согласно позиции ВОЗ, вакцинация – единственный способ существенно повлиять на заболеваемость и смертность от ПИ и снижение уровня резистентности к АБП. Имея подтверждение безопасности и эффективности пневмококковых вакцин, специалисты ВОЗ и UNICEF считают необходимым включать пневмококковые вакцины с подтвержденным профилем безопасности и эффективности во все национальные программы иммунизации.

При проведении ВП ПИ необходимо руководствоваться действующими нормативными и методическими документами по организации иммунизации, прежде всего – Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также инструкциями по применению иммунобиологических препаратов.

В Российской Федерации вакцинация против ПИ всех взрослых лиц, достигших возраста 50 лет, и пациентов групп риска (в т. ч. ВИЧ-инфицированных) в настоящее время включается в качестве обязательного мероприятия в клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по терапии, кардиологии, неврологии, онкологии, онкогематологии, нефрологии, пульмонологии, аллергологии, иммунологии, эндокринологии и трансплантологии.

Вакцинация против ПИ направлена на предупреждение возникновения генерализованных форм пневмококковой инфекции (иПИ), пневмоний, снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от этих инфекций. Согласно данным ВОЗ по разным странам, убедительно показано, что специфическая ВП является наиболее доступным и экономичным способом профилактики ПИ. Это подтверждается также результатами отечественных исследований..

Группы риска по развитию пневмококковой инфекции у взрослых

Вакцинация пневмококковой вакциной рекомендуется лицам с высоким риском развития иПИ. Таких пациентов можно разделить на 2 группы: иммунокомпетентные и иммунокомпрометированные.

К группе иммунокомпетентных относятся следующие пациенты:

- с хроническими бронхолегочными заболевания- ми (ХОБЛ, БА) с сопутствующей патологией в виде хронического бронхита, эмфиземы, при частых рецидивах респираторной патологии;

- с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ИБС, сердечная недостаточность, кардиомиопатия, хроническая сердечная недостаточность и т. п.);

- с хроническими заболеваниями печени (включая цирроз);

- с СД и ожирением;

- направляемые и находящиеся в специальных условиях пребывания: организованные коллективы (военнослужащие и призывники, лица, работающие вахтовым методом, пребывающие в местах заключения, социальных учреждениях – домах инвалидов, домах сестринского ухода, интернатах и т. д.);

- страдающие алкоголизмом;

- курильщики;

- работники вредных для дыхательной системы производств (с повышенным пылеобразованием, мукомольные и т. п.), сварщики;

- медицинские работники;

- в возрасте 65 лет и старше;

- реконвалесценты острого среднего отита, менингита, пневмонии;

К группе иммунокомпрометированных относятся следующие пациенты:

- с врожденными и приобретенными иммунодефицитами (в т. ч. ВИЧ-инфекцией и ятрогенными иммунодефицитами);

- получающие иммуносупрессивную терапию, включающую иммунобиологические препараты, системные глюкокортикостероиды (≥ 20 мг преднизолона в день), противоопухолевые препараты;

- страдающие нефротическим синдромом / хронической почечной недостаточностью, при которой требуется диализ;

- с кохлеарными имплантами (или подлежащие кохлеарной имплантации);

- с подтеканием спинномозговой жидкости;

- страдающие гемобластозами, получающие иммуносупрессивную терапию;

- с врожденной или приобретенной (анатомической или функциональной) аспленией;

- страдающие гемоглобинопатиями (в т. ч. серповидноклеточной анемией);

- состоящие в листе ожидания на трансплантацию органов или после таковой.

Вакцинация лиц, причисленных к группам риска

Иммунизация против ПИ проводится в течение всего года. Если планируется организация программы массовой вакцинации против гриппа, то удобно провести эту вакцинацию одновременно с иммунизацией против ПИ перед началом сезона острых респираторных заболеваний и гриппа, что соответствует рекомендациям ВОЗ.

Иммунизация против ПИ необходима лицам любого возраста из групп риска развития иПИ. У пациентов с нарушениями иммунологической реактивности или в связи с использованием иммуносупрессивной терапии, генетическими дефектами, ВИЧ-инфекцией или в силу других причин может отмечаться сниженный гуморальный иммунный ответ на вакцинацию.

- У иммунокомпрометированных пациентов любого возраста первоначально рекомендуется однократная вакцинация ПКВ-13, а затем (не ранее чем через 8 нед.) – ППВ-23, через 5 лет необходимо повторное введение ППВ-23.

Противопоказания к проведению вакцинации

Основными противопоказаниями для вакцинации против ПИ являются следующие:

- выраженные, тяжелые системные реакции на предыдущее введение вакцины (анафилактические реакции);

- гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;

- острые инфекционные заболевания или обострение хронического процесса (основного заболевания).

Вакцинацию можно проводить через 1–2 нед. после достижения ремиссии или выздоровления от острого инфекционного заболевания. Перенесенная ранее ПИ не является противопоказанием к проведению иммунизации.

В целом частота серьезных нежелательных явлений, зарегистрированных в течение 1 мес. после введения вакцины, составила

Статья добавлена 23 февраля 2020 г.

Источник