Ковчег (иконопись)

Ковче́г (от ст.-слав. «ковъчегъ» — ящик, ларь, сосуд) — в иконописи — углублённое среднее поле на лицевой поверхности иконной доски. Формой более или менее повторяет форму доски (чаще всего — прямоугольный). Глубина — до 5 мм. Края доски, не занятые ковчегом, называются полями, переход от ковчега к среднему полю — лузгой.

О причинах появления ковчега чётких и общепризнанных теорий не существует. Можно выделить эстетические и технологические предположения. Согласно первым, поля иконы визуально образуют раму, пространственно углублённая живопись отделяется от окружающей среды, образуется подобие «окна» в мир изображаемого. По технологическим теориям, ковчежное углубление спасает иконную доску от неизбежной деформации (выгибания) со временем, кроме того, углубление могло помогать последней стадии иконописи — нанесению защитного слоя, образуя ванночку для тёплой олифы над поверхностью живописи.

Наличие или отсутствие ковчега, его глубина, форма и прочие особенности позволяют судить о времени создания иконы. Древние иконы почти всегда имеют ковчег. В XIV—XV веках поля икон обычно узкие, ковчег вытянутой формы. Во второй половине XVI века при сохранении тех же пропорций доски, ковчег стремится к квадрату, поля становятся шире, иногда появляется двойной ковчег, при этом внутренний ковчег более углублен, в живописи полям отводится бо́льшее значение. В конце XVI — XVII веке появляются иконы без ковчега, хотя живописно ковчег обозначен: на месте лузги обводка контрастной фону краской, выделены поля иконы. С XVIII века в иконописи исчезает и иллюзия ковчега, икону часто вставляют в богато декорированную рамку (пришедшую из европейской живописи). В современной иконописи ковчег вновь вошёл в традицию.

Собирателей икон в среде коллекционеров иногда презрительно называют «ковчежниками», так как для неспециалиста в атрибуции и датировке икон практически единственным показателем древности, а, следовательно, и ценности той или иной иконы служило наличие ковчега.

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Ковчег (иконопись)» в других словарях:

Иконопись — писание икон, вид живописи (главным образом средневековой), религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В отличие от стенописи (см. Стенные росписи, Фреска) и миниатюры, произведения иконописи иконы представляют собой… … Художественная энциклопедия

Иконопись — «Святая Троица» Андрея Рублёва (1410 год) Иконопись (от … Википедия

Иконопись — иск во писания икон. Иконы пишутся темперой на деревянной доске, покрытой левкасом (наиб. традиционный вид И.), маслом на холсте (получил особ. распространение в новое время), в технике фрески или иной стенописи (в искусствознании стенопись часто … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

ИКОНОПИСЬ — [иконопись], вид живописи, задачей к рого является создание священных образов икон. Несмотря на то что в восточнохрист. традиции греч. слово εἰκών (изображение, подобие, образ) является общим наименованием священных изображений (см. статьи… … Православная энциклопедия

Поле (иконопись) — У этого термина существуют и другие значения, см. Поле (значения). Части иконной доски щит шпонка ковчег поле лузга борт … Википедия

Клеймо (иконопись) — У этого термина существуют и другие значения, см. Клеймо. Икона Святой Николай Чудотворец с житием, XIV век, Русский музей Клеймо в иконописи сюжетно и композиционно самостоятельная часть иконы обычно прямоугольной формы, изображающая сцены … Википедия

Шпонка (иконопись) — У этого термина существуют и другие значения, см. Шпонка. Части иконной доски щит шпонка ковчег поле лузга борт Многочастная иконная доска (щит) для прочности могла скрепляться шпонками. Между примыкающими друг к другу краями досок врезались… … Википедия

Борт (иконопись) — Части иконной доски щит шпонка ковчег поле лузга борт Залевкашенная иконная доска Доска иконная, цка, дска традиционная основа под темперную живопись в иконном писании. Из пород … Википедия

ЕГИПЕТ — Развалины рим. базилики в Гермополе. V в. Развалины рим. базилики в Гермополе. V в. [Арабская Республика Египет (АРЕ); араб. ; копт. khme], гос во в сев. вост. части Африки и на Синайском п ове в Азии, к его территории также относятся неск.… … Православная энциклопедия

Иконостас — Спасо Преображенского собора в … Википедия

Источник

Ковчег (иконопись)

- Ковче́г (от ст.-слав. «ковъчегъ» — ящик, ларь, сосуд) — в иконописи — углублённое среднее поле на лицевой поверхности иконной доски. Формой более или менее повторяет форму доски (чаще всего — прямоугольный). Глубина — до 5 мм. Края доски, не занятые ковчегом, называются полями, переход от ковчега к среднему полю — лузгой.

О причинах появления ковчега чётких и общепризнанных теорий не существует. Можно выделить эстетические и технологические предположения. Согласно первым, поля иконы визуально образуют раму, пространственно углублённая живопись отделяется от окружающей среды, образуется подобие «окна» в мир изображаемого. По технологическим теориям, ковчежное углубление спасает иконную доску от неизбежной деформации (выгибания) со временем, кроме того, углубление могло помогать последней стадии иконописи — нанесению защитного слоя, образуя ванночку для тёплой олифы над поверхностью живописи.

Наличие или отсутствие ковчега, его глубина, форма и прочие особенности позволяют судить о времени создания иконы. Древние иконы почти всегда имеют ковчег. В XIV—XV веках поля икон обычно узкие, ковчег вытянутой формы. Во второй половине XVI века при сохранении тех же пропорций доски, ковчег стремится к квадрату, поля становятся шире, иногда появляется двойной ковчег, при этом внутренний ковчег более углублен, в живописи полям отводится бо́льшее значение. В конце XVI — XVII веке появляются иконы без ковчега, хотя живописно ковчег обозначен: на месте лузги обводка контрастной фону краской, выделены поля иконы. С XVIII века в иконописи исчезает и иллюзия ковчега, икону часто вставляют в богато декорированную рамку (пришедшую из европейской живописи). В современной иконописи ковчег вновь вошёл в традицию.

Собирателей икон в среде коллекционеров иногда презрительно называют «ковчежниками», так как для неспециалиста в атрибуции и датировке икон практически единственным показателем древности, а, следовательно, и ценности той или иной иконы служило наличие ковчега.

Связанные понятия

Поля́ иконной доски — обрамление средней, обычно углублённой части иконы (ковчега). От ковчега отделяется лузгой, по внешнему краю часто обводится линией контрастного фону цвета — опушью.

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Ри́за, или окла́д (в южных и западных областях России — шата, цата, греч. επένδυση) — накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов (обычно лика и рук — так называемого лично́го письма), для которых сделаны прорези; значимый вид русского декоративно-прикладного искусства.

С раннехристианского периода пространство христианских храмов принято украшать иконами и настенной живописью. В искусстве Византии была разработана стройная система построения росписи, имеющая важнейшее значение для церковного искусства Православной церкви и по сей день.

Источник

Ковчег (иконопись)

Из Википедии — свободной энциклопедии

Ковче́г (от ст.-слав. «ковъчегъ» — ящик, ларь, сосуд) — в иконописи — углублённое среднее поле на лицевой поверхности иконной доски. Формой более или менее повторяет форму доски (чаще всего — прямоугольный). Глубина — до 5 мм. Края доски, не занятые ковчегом, называются полями, переход от полей к ковчегу — лузгой.

О причинах появления ковчега чётких и общепризнанных теорий не существует. Можно выделить эстетические и технологические предположения. Согласно первым, поля иконы визуально образуют раму, пространственно углублённая живопись отделяется от окружающей среды, образуется подобие «окна» в мир изображаемого. По технологическим теориям, ковчежное углубление спасает иконную доску от неизбежной деформации (выгибания) со временем, кроме того, углубление могло помогать последней стадии иконописи — нанесению защитного слоя, образуя ванночку для тёплой олифы над поверхностью живописи.

Наличие или отсутствие ковчега, его глубина, форма и прочие особенности позволяют судить о времени создания иконы. Древние иконы почти всегда имеют ковчег. В XIV—XV веках поля икон обычно узкие, ковчег вытянутой формы. Во второй половине XVI века при сохранении тех же пропорций доски, ковчег стремится к квадрату, поля становятся шире, иногда появляется двойной ковчег, при этом внутренний ковчег более углублен, в живописи полям отводится бо́льшее значение. В конце XVI — XVII веке появляются иконы без ковчега, хотя живописно ковчег обозначен: на месте лузги обводка контрастной фону краской, выделены поля иконы. С XVIII века в иконописи исчезает и иллюзия ковчега, икону часто вставляют в богато декорированную рамку (пришедшую из европейской живописи). В современной иконописи ковчег вновь вошёл в традицию.

Собирателей икон в среде коллекционеров иногда презрительно называют «ковчежниками», так как для неспециалиста в атрибуции и датировке икон практически единственным показателем древности, а, следовательно, и ценности той или иной иконы служило наличие ковчега.

Источник

Иконная доска

КОВЧЕГ (от ст.-слав. «ковчегъ» — ящик, ларь, сооружение)

В иконописи — доска с углубленным средним полем на лицевой поверхности. Глубина до 5 мм. Края доски, не занятые ковчегом, называются полями, переход от полей к ковчегу — лузгой. В доску вставляются торцевые, либо задние встречные или сквозные дубовые шпонки.

О причинах появления ковчега четких и общепризнанных теорий не существует.

Можно выделить эстетические и технологические предположения. Согласно первым, поля иконы визуально образуют раму. пространственно углубленная живопись отделяется от окружающей среды, образуется подобие «окна» в горний мир, По технологическим теориям, ковчежное углубление предохраняет иконную доску, которая со временем и под действием неблагоприятной среды может деформироваться. Углубление помогает в последней стадии иконописи — нанесению защитного слоя — олифрению, образуя ванночку для теплой олифы на поверхности живописного изображения.

Наличие или отсутствие ковчега, его глубина, форма и пр. особенности позволяют судить о времени создания иконы. Древние иконы почти всегда имеют ковчег. В XIV—XV вв. поля икон обычно узкие, ковчег вытянутой формы. Во второй половине XVI в. при сохранении тех же пропорций доски, ковчег стремится к квадрату, поля становятся шире, иногда появляется двойной ковчег, при этом внутренний ковчег более углублен. В канонической иконописи полям отводится большее значение.

В конце XVI—XVII вв. появляются иконы без ковчега, хотя живописно ковчег обозначен: на месте лузги обводка контрастной фону краской, выделены поля иконы. С XVIII в. в иконописи исчезает и иллюзия ковчега, икону часто вставляют в богато декорированную рамку, пришедшую из европейской живописи.

Собирателей икон в среде коллекционеров иногда шутливо называют «ковчежниками», Для неспециалиста в атрибуции и датировке икон, практически единственным показателем древности, а следовательно, и ценности той или иной иконы, служило наличие ковчега.

Принято считать, что «настоящая» иконная доска должна быть обязательно изготовлена из липы. Это не так. Липа — излюбленное и популярное дерево для столярных изделий. Древесина липы пластичная, легко поддается обработке и ее используют для резьбы. В бытность Советского Союза, чертежные доски были изготовлены как раз из липы.

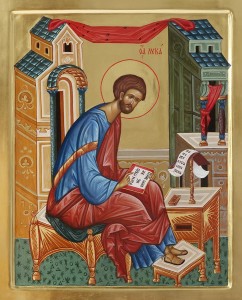

Иконные доски, издревле, изготавливались из древесины тех пород деревьев, которые в избытке произростали в местах, где жил мастер. И свойства и качества сырья, подходили для деревообработки и изделий. Достаточно вспомнить, что одна из первых икон Богородицы, была написана апостолом Лукой на крышке стола.

Часто, обращая внимание на форму, мы забываем о содержании.

Дорогие друзья! Если вы захотите обзавестись иконой, в первую очередь смотрите на ковчег.

Источник

Иконописная мастерская «Диво»

Канонически написанная икона всегда двухмерна, так как третьим измерением образа является догматическая глубина. Трехмерное изображение светской картины, всегда иллюзорно, поскольку в плоскости полотна просматривается некоторое искусственно создаваемое пространство. Для иконы иллюзия совершенно недопустима.

Та самая перспектива, согласно которой изображаемые на картине предметы уменьшаются в размере по мере их удаления от смотрящего на нее человека, своим логическим окончанием имеет точку (тупик). Бесконечность, подразумеваемая в картине, является плодом воображения живописца и зрителя. В реальной жизни, когда мы смотрим куда-то вдаль, то нам кажется, что предметы уменьшаются по мере их удаления от нас. Однако мы знаем, что это происходит из-за оптико-геометрического обмана зрения, и предметы, как близкие, так и далекие, имеют постоянную величину.

В иконописи всегда используется обратная перспектива. В этом случае некоторые предметы или лица, написанные на первом плане, становятся значительно меньше тех, что изображены за ними. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос прост и сложен одновременно. Дело в том, что икона — это образ вечности. Именно поэтому в иконе все иное — и пространство иное и время. Логика земного мира не распространяется на икону. Обратная перспектива и иное пространство подчеркивают это.

Поскольку у иконы отсутствует точка горизонта, в которой сходятся все линии, то отсутствует и иллюзорное пространство. Единственно возможная точка пересечения геометрических и смысловых линий иконы та, в которой в этот момент находится сам молящийся. Пространство иконы раскрывается вокруг человека, вовлекая его внутрь иконного мира. Поэтому предметы видны с трех, а порой и с четырех сторон.

Ковчег на иконе

Начиная самых древних, символические условные образы помещались в лишенное дальнего и второго плана, неглубокое условное пространство. Ковчег иконы — это есть знамение области бытия земного, иконописный образ в глубине иконы — знамение бытия небесного области. Однако, икона вполне может быть и без ковчега, когда вся плоскость иконы занята иконописным изображением. В таком этом случае икона будет свидетельствовать, что Божественный и небесный свет способен охватить собою все области бытия и обожить земное вещество. В иконе совмещаются события, происходившие в разных местах и разное время.

Подробно рассмотрим иконографический образ «Рождества Христова». На нем изображена пещера с Богомладенцем Христом в яслях и возлежащей рядом Пресвятой Богородицей, скачущие по горам за ведущей их Вифлеемской звездой волхвы, Ангелы благовествующие и пастухи им внимающие, праведный Иосиф и сцена омовения Богочеловека младенца Иисуса Христа. Все, связанные с Рождеством, события, собраны в едином пространстве, похожем на свиток, разворачивающийся на наших глазах. Этот свиток разворачивается и во времени. Икона «Рождества Христова» изображает начало земного пути Господа. При этом в этой же иконе просматривается и конец Его земного пути. Приглядевшись внимательно к образу Богомладенца на фоне пещеры, мы увидим, что ясли напоминают гроб, а детские пелены — погребальную плащаницу. Иконописец будто бы говорит нам, что сейчас Спаситель родился и лежит в яслях, но Он будет положен во гроб в другой пещере, приняв смерть во искупление людских грехов. Ангел стоящий рядом с пещерой уже воспринимается не только как вестник Рождества, но и как вестник Воскресения Христова. Таким образом, иконописец соединяет конец и начало земной жизни Господа.

В иконе вечно продолжается день, а ночи нет. Икона изображает только свет без тьмы, тела не отбрасывают тени. В иконе отсутствует эффект светотени, вследствие которого одна сторона освящается, а другая в тени, так как Божественный нетварный свет освещает все. Свет имеет особое значение в иконе. На иконе все пронизано светом. Одежда, троны, природа часто покрыты ассистом. Это штрихи из сусального золота или серебра символизирующие присутствие Божественного света. Православная икона должна иметь золотое сияние вокруг головы святого — нимб. Так изображается Божественная слава святого. Обратимся к иконографии «Преображения». Человек, который впервые видит эту икону, поражен — что за свет пронизывает все ее пространство и изливается на троих учеников Христовых. Свет здесь — главное действующее лицо. Икона по своей сути является воплощением догмата о преображении человека. Здесь уместно вспомнить о споре между исихастами и гуманистами. Последние утверждали, что свет на иконе — тварный, видимый, осязаемый, приложи человек некоторые усилия — и он сможет его увидеть. Исихасты в своих трактатах писали, что свет этот — Божественный, недоступный для греховного земного зрения. Этот свет по самой Божественной природе присущ Спасителю и был невидим в Его земной жизни, ибо пребывал прикрытым плотью. В момент Преображения Христос отверз очи Своим ученикам, позволив им узреть то, что они земным зрением увидеть прежде не могли. В этом событии преобразился Христос, вместе с тем по благодати Божией было преображено зрение Его учеников, и они смогли узреть Свет Истинный. Итак, суть исихазма заключается в самом преображении человека настолько, чтобы его духовному взору стало открытым вечное. Таким образом, полемика вокруг богословской проблемы оказалась связанной с пониманием смысла и цели человеческой жизни. Золото на иконе является олицетворением нетварного света, изображаемого на иконе.

Надпись на образе Надпись на иконе — это церковное свидетельство соответствия образа первообразу и печать, дозволяющая поклониться данной иконе без всякого сомнения, как одобренной Церковью. Святые изображаются на иконе с точки зрения вечности. Небожители лишены недостатков душевных и телесных. Человек, изображенный на иконе — свят, это одухотворенный, точнее преображенный человек, который стяжал черты подобия Богу. Как нам увидеть эти черты, чтобы образ на иконе стал родным и близким, чтобы к нему захотелось обратиться за помощью в молитве? В святом собрано величайшее число добродетелей. Увидеть добродетели в другом человеке — сам по себе не малый труд. Препятствуют этому наши страсти. Увидеть Божественные свойства в Самом Боге мешают человеческие страсти. В жизнеописании св. ап. Карпа приводится такой случай. Как-то он просил Бога наказать двух грешников-христиан за нерадивость. Вдруг видит он глубокую пропасть, на краю которой стоят те два человека, о чьем наказании он молился. В это же время Господь спросил его: «Хочешь ли, чтобы эти люди погибли?». Ап. Карп ответил, что именно об этом и молится. Тогда Господь сказал: «Бей Меня, мучь, распинай, Я все готов терпеть, но не могу терпеть погибели грешников». Таким образом Бог умерил ревность апостола Карпа, ведь истинный христианин должен просить Бога не о том, чтобы Он погубил грешников, а о том, чтобы наоборот вразумил и наставил на путь спасения. Каким образом икона убеждает людей в существовании Бога, иной Небесной жизни? В православной среде известно такое высказывание: «Если есть Троица Рублева — значит, есть Бог». Верующему человеку достаточно того, что она увидела на иконе, потому что она полна живой веры. Но нам не так просто бывает это сделать. Не всегда один взгляд на икону убеждает в существовании Бога. Иногда же требуется не малый труд со стороны человека, чтобы убедиться в существовании горнего, невидимого мира. Это так же нелегко, как увидеть добродетели в другой душе. Люди, у которых мысли ичувства, всеу стремления направлены лишь на устроение земного благополучия, угождение плоти, мертвы духовно. Почти все люди, в том числе и художники, мыслят образами земного мира, перемешанными с фантазией, а это все, как дымовой завесой, застилает от нас невещественность инобытия. Духовный мир, если и видится, то видится тускло и искаженно. Между тем изобразительное искусство основывается на зрении. Художнику для того, чтобы что-то изображать, необходимо прежде научиться видеть. То же касается и искусства церковного. Иконописцу необходимо погрузиться в мир возвышенно-духовный, необходимо прозреть в этом мире, ощутить его реальность, задышать его воздухом (молитвой), плениться красотой его чистоты, радостью благоговейного предстояния пред Лицом Божиим. В Евангелии говорится: «Чистые сердцем Бога узрят». Чистое сердце — это сердце смиренное. Образец высочайшей чистоты и смирения и дан нам Самим Господом Иисусом Христом, и к следованию Его заповедей призваны все. Достижение же сей чистоты — дело всей жизни и духовного опыта. История Церкви от первых дней до нашего времени полна примерами дивного просветления духовного зрения. Прп Мария Египетская, ни разу не видавшая прп. Зосиму, знала его имя, назвала его духовный сан. Прп. Андрей, Христа ради юродивый, видел Покров Божией Матери в храме Влахернском. Прп.Сергий Радонежский, сидя за трапезой с братией, неожиданно встал и молча поклонился до земли святителю Стефану Пермскому, направлявшемуся в время в Москву и не имевшему времени заехать в обитель и издалека благословившему Преподобного и его братию. Седьмой Вс-ий Собор, признал истинными иконописцами св. Отцов Церкви. Отцы имели духовные очи и созерцали, что и каким образом нужно изображать на иконе. «Иконописание не живописцами выдумано. Живописцу принадлежит техническая сторона дела. Иконопись есть изобретение и предание Святых Отцов, а не живописцев». (Деяние 7 Вселенского Собора) Церковь учит, что Небо недалеко от нас и мир Горний открыт нам. В основном лики пишутся фронтально, и при изображении обращенных друг к другу святых мы видим их не в профиль, а обращенными к нам, пусть даже и в трехчетвертном повороте. В профильном изображении даются либо отрицательные персонажи (например, Иуда в сцене взятия Христа под стражу), либо второстепенные и не святые. Икону можно называют окном в мир невидимый. Она изображает то, что не привычно для человека в его повседневности, являет нам Царство будущего века. Икона изначально пишется с точки зрения вечности, изображая мир иной, новое небо и землю, ту где уже совершена победа Спасителя — победа добра над злом, жизни над смертью.

Источник