Ходить пред Богом и быть непорочным

Господь сотворил человека по образу и подобию Своему, и Он есть совершенный и абсолютно святой Бог.

Со времён грехопадения человек стал порочным, то есть неполноценным с точки зрения Божественного совершенства.

С тех пор Господь стал призывать человека ходить пред Ним и быть непорочным, — это всё, что мы можем сделать для нашего совершенства, всё остальное Господь сделает Сам.

Каковы же условия для возвращения к совершенству?

Второзаконие18:9 Когда ты войдёшь в землю, которую даёт тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии.

10 Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей,

11 Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых.

12 Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой изгоняет их от лица твоего.

13 Будь непорочен пред Господом, Богом твоим.

14 Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей; а тебе не то дал Господь, Бог твой.

Будь непорочен, призывает нас Господь. А что такое порок? Это недостаток нравственный, духовный, — всё, что противно истине и добру: зло и ложь, как свойство, качество человека, всякое нравственное извращение, искажение, наклонность к худому, к дурной жизни.

«. будь непорочен пред Господом, Богом твоим». Бог не разбрасывается словами. Если Он требует это от нас, значит нам это возможно. И не просто возможно, но и обязательно для исполнения.

И результат пребывания в непорочности — БЛАГО.

Псалом 24:1 К Тебе, Господи, возношу душу мою,

2 Боже мой! На Тебя уповаю. Да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои.

3 Да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя; да постыдятся беззаконнующие втуне.

4 Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим.

5 Направь меня на истину Твою, и научи меня; ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.

8 Благ и праведен Господь; посему наставляет грешников на путь,

9 Направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.

12 Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать.

13 Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю.

14 Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.

Но как исполнить повеление Бога ходить в непорочности? Во всём мире люди осознают, что порок это не благо, это проблема, которая портит и разбивает жизнь. Но избавиться от пороков до конца никому ещё не удавалось.

Какова же возможность быть непорочным?

Бытие 6:9 Ной был человек праведный и непорочный в роде своём; Ной ходил пред Богом.

Итак, ответ прост: чтобы быть непорочным, надо ходить перед Богом. И самая важная забота в жизни христиан: как ходить перед Богом?

Ходить перед Богом — это быть в Его присутствии.

Ребёнок не будет делать что-то плохое, пока понимает, что отец рядом и наблюдает за ним. Вот когда он думает, что никто не видит его, он может сознательно делать что-то плохое (фильм»Подзорная труба»).

Наш Господь видит нас везде и всегда, и не только видит, но и знает все мысли наши, все желания, намерения. От Него ничего нельзя скрыть.

Но так как Он дал нам свободную волю, мы можем сами выбирать, как поступить в той или иной ситуации.

Самое лучшее, что можно сказать о христианине: он ходит перед Богом. Это высокая оценка жизни. Перед Богом ходили все помазанники Божии: Енох, Ной, Авраам, Исаак, Моисей, Давид. Господь обещал Израилю постоянную власть на земле, если будут ходить перед Богом, И не только Израилю, но вообще человеку.

Хождение перед людьми приводит к проблемам.

Притчи 29:25 Боязнь перед людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен.

Много проблем у тех, кто заботится о том, как он выглядит в глазах людей, как угодить человеку, чтобы получить от него что-то.

Вообще, выражение «ходить пред. » означает поставить над собой законом того, перед кем я хожу. Это тот, чьё мнение для меня важнее всего, чьё расположение и внимание мне дорого и приоритетно. Это тот, ради кого я готов жертвовать своим удобством и временем.

Хождение пред людьми вызывает в нас боязнь проблем и желание их испытать. Но так мы попадаем в сети(демократия, гуманизм).

Страх Господень побуждает нас ходить пред Богом, что в этом мире создаёт определённые проблемы, но в конечном итоге учит нас властвовать над проблемами.

Господь призывает нас ходить пред Ним, что означает заботиться о том, чтобы Его Слово было единственным нашим руководством в жизни. Исполнение же Его Слова и есть путь к непорочности. Господь нас избрал для этого.

Ефесянам 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах,

4 Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви.

Источник

Об опыте «хождения пред лицем Божиим»

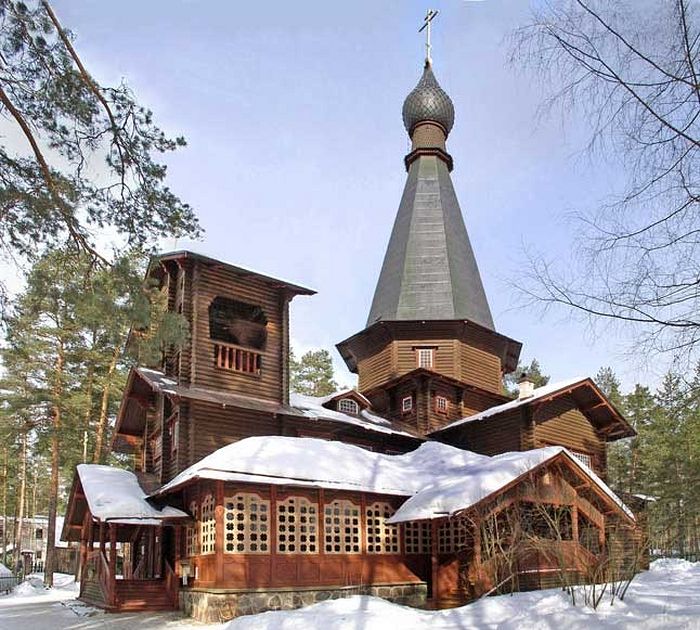

Сегодня за материальную благоустроенность жизни, скорость перемещения и обмена информацией, доступность множества услуг и удобств современный человек платит утратой внутреннего мира и покоя. На смену страхам умереть от болезни или голода пришел страх погибнуть в автокатастрофе или от теракта, страх потери житейского и душевного комфорта, появилось беспокойство потерять работу или близкого человека и т.д. Как избавиться от этих страхов, вновь обрести и сохранить мир в душе, как связаны мир в душе и доверие к Богу, чем может помочь в этом опыт святых, размышляет клирик и духовник Казанского храма в Вырице иеромонах Кирилл (Зинковский).

Ключ к покою – духовная брань

Ваше Преподобие, есть ли какой-нибудь способ научиться контролировать свои страхи и сохранять душевный покой и равновесие для современного человека, который живет в миру и стремиться сохранить в своей душе образ Божий?

Это непростая задача. Как говорит преподобный Серафим Саровский, мир и покой в душе приобретаются через духовную брань. И нет какого-то одного легкого способа, чтобы душа оставила свои беспокойства и быстро обрела мирное устроение. Для этого требуется духовный труд и духовный подвиг. Но в чем должен заключаться этот подвиг прежде всего? Библия говорит нам о праведных Енохе (Быт. 5:22), Ное (Быт. 6:9), пророке Давиде (3 Цар. 3:6) и некоторых других, что они «ходили пред Богом» или «пред лицем Божиим», то есть ощущали себя мысленно перед Его взором. Пророк Илия говорит: «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою» (3 Цар. 17:1). Также и новозаветные святые учат нас, что если христианин «живет всегда в присутствии Бога, видит Господа перед собою, то не споткнется вовек и никогда не прогневает Бога. Если же он как человек и споткнется, то сразу же, имея перед очами Бога, встанет, исправится, и сбудется на нем слово псалма: «Когда он будет падать – не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку»» (Пс. 36:24) (святитель Димитрий Ростовский). Да, Бог хранит всех людей, но особенной Своей благодатью, спасающей, помогающей, покрывающей и сохраняющей, Он находится с тем, кто учится всегда чувствовать себя в Его присутствии. Как говорит царь-пророк Давид, «Всегда видел я пред собою Господа» (Пс. 15:8).

Из воспоминаний родственников преподобного и его духовных чад становится понятным, что уже в миру он научился такому духовному деланию, как «хождение пред лицем Божиим». Василий Николаевич ежедневно исполнял свое личное молитвенное правило, а также каждый воскресный день посещал храмовые службы. Но, и выполняя обычные ежедневные обязанности на работе и дома, находясь среди заказчиков, покупателей, партнеров, Василий Николаевич постоянно старался помнить, что на него смотрит Сам Господь. Так учат нас Священное Писание и святые Отцы Церкви: «Господь Бог – великий зритель» (свт. Василий Великий, Беседа 20).

Обычные дела купец Муравьев решал, не оставляя внутренней тайной молитвы. Святой Серафим может быть примером для многих современных руководителей. Допустим, кого-то из коллектива надо как-то поощрить. Можно сделать это на ходу, не задумываясь, похвалить или вручить публично награду. А можно прежде помолиться и оценить, как это сделать, чтобы в коллективе не возникло слишком большой зависти или чтобы человек не возгордился. Или, наоборот, как наказать провинившегося человека, если он недобросовестно исполняет свои обязанности? Как выбрать тон и слова, чтобы не ввести в озлобление или уныние, но пробудить в человеке желание исправиться? Или вопрос милостыни. Известно, что супруга святого Ольга Ивановна (в монашестве Серафима) говорила: «Иногда казалось, что Василий Иванович хочет разориться». И здесь ключевое слово «казалось», потому что преподобный и милостыню раздавал с молитвой: одна и та же милостыня одному человеку может быть полезна, а другому вредна. То есть ответ на бытовые вопросы, даже самые незначительные, он искал через тайную мысленную молитву.

Это, конечно, трудно: ведь получается, что его душа постоянно была открыта к поиску воли Божией. И он спрашивал себя: в чем состоит воля Божия в каждом конкретном моменте нашей жизни? Мы знаем святые заповеди и наставления святых отцов, но как поступить в конкретном случае, чтобы исполнить эту заповедь, – это самое сложное. Это то, что оптинские старцы называли «практическое христианство». Этому невозможно научиться теоретически, но можно приобрести только через личный опыт. Сложность в том, чтобы действовать не по схеме и к каждой ситуации подходить как к уникальной и исключительной, искать ответ-решение с Божиим благословением, а не только исходя из обычной человеческой логики. Вот через такой ежедневный подвиг сердца, открытого к поиску воли Божией, преподобный Серафим приготовил себя к тому, чтобы быть наставником многих людей, которые обращались к нему со своими и бытовыми, и духовными проблемами. Когда человек в разных трудных ситуациях, положившись на Бога, получает Его помощь, только тогда он приобретает мир сердечный, ощущая Божие присутствие как реальность своей жизни и понимая, что Господь рядом и Он никогда не оставляет.

Предположим, человек решился довериться Богу и доходит до ситуации, когда понимает: а вдруг я буду оставлен Богом и Господь не придет и не поможет мне? Как преодолеть эти сомнения?

Это, как уже было сказано, дело опыта. Пока человек это на себе не проверил, тут ничего посоветовать нельзя. Но необходимо помнить, что если мы во всем полагаемся на Бога, то, кроме этого, нужно прикладывать и свой труд. Как в пословице преподобного Амвросия Оптинского: «Боже-то, помози, но и сам мужик на печи не лежи». Или как часто говорят даже почти неверующие люди: на Бога надейся, а сам не плошай. Правда, когда спросишь человека, повторяющего эту поговорку: «У Вас главный акцент сделан на «не плошай» – а в чем у Вас надежда на Бога?» – то большинство не могут ответить, потому что надеются только на себя.

Поэтому более глубоко ваш вопрос звучит так: как научиться надежде на Бога в той мере, чтобы это не являлось просто нашей ленью, но и так, чтобы не надеяться только на свои силы? Как учит преподобный Серафим Саровский, надежда на Бога связана с понятием мира сердечного, добродетелями смирения и преданности воли Божией, доверия Богу. Все эти духовные состояния и добродетели связаны друг с другом как колечки золотой цепочки, соединяющей нас с Господом. Прп. Серафим Саровский объяснял в поучениях, что такое надежда на Бога: это когда человек часть своего времени, часть своих душевных и телесных сил посвящает Богу и добродетелям, спасению души. При этом подразумевается, что всё остальное, что христианин уже, в основном, выполнил из своих главных обязанностей, житейских и социальных, но, скажем, не до полного совершенства, но оставил ради дел благочестия, Бог покроет Своей Божественной заботой потому, что в течение дня человек нашел полчаса или час и на духовные дела. Если человек в эти минуты полностью отключит свою заботу о всех мирских попечениях, Бог восполнит с лихвой то, о чем бы человек мог думать и беспокоиться. Хотя человеческим беспокойством ничего не решается – даже отдохнуть нормально у человека не получается из-за современного бесконечного беспокойства.

А Бог хочет, чтобы мы могли и умели отдыхать от многоразличных забот – это тоже благословение Божие, – чтобы мы уделили время своей душе, своим ближним, оставив всякие свои переживания. Как часто бывает, когда человек приходит с работы и отрицательные эмоции, накопленное за день, выливает на близких, а он должен оставить это всё и сказать: «Пусть все проблемы останутся за дверями моего дома – я должен посвятить это время тому, что Бог мне доверил: моим близким людям, моей душе. Я должен заняться этим, а те проблемы Бог поможет решить завтра – сейчас я должен всё оставить». И, когда он научится отпускать в благоразумной мере на какое-то время эти проблемы, тогда начнет приобретать мир сердечный. А если человек не может отпустить эти проблемы, то они начинают съедать его изнутри и он приходит в состояние, когда можно стать больным и физически, и психически. Такие случаи известны всем духовникам. К слову, так и формируется та или иная зависимость. Например, от алкоголизма, потому что Вам надо как-то расслабиться, а другого способа Вы не знаете. Как много православных по имени людей не имеют почти никакого понятия о том, как снимать напряжение через молитву и чтение духовной литературы, через участие в Таинствах Церкви.

То есть речь идет о смирении, потому что без смирения ты и гнев унять не сможешь, и помолиться толком не получится, и слова святых пустыми покажутся. И, очевидно, существует какая-то тонкая связь между смирением, миром сердечным и доверием к Богу?

В слове смирение – корень «мир», и человек мирно-смиренно может относиться ко всему окружающему, только когда он доверяет Богу. Но ведь смирение люди часто неправильно понимают. Им кажется, что смирение – это какая-то забитость, покорность всему и всем, убогость, отсутствие творческого подхода к жизни. Смирение зачастую понимается как полнейшая пассивность восприятия всего как неизбежной данности. Но это карикатурная картина этой важнейшей христианской добродетели. На самом деле суть смирения в том, о чем Христос сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29).

Смирение всегда было особой темой рассуждения и обсуждения у святых Отцов. Об этом подробно говорит святой Иоанн Лествичник в своей «Лествице» (Леств. 25:3–4). Он пишет, что однажды встретились святые Отцы и пытались дать определение этой добродетели, но все определения давались разными словами: «Тогда один сказал, что смирение есть всегдашнее забвение своих исправлений. Другой сказал: смирение состоит в том, чтобы считать себя последнейшим и грешнейшим всех. Иной говорил, что смирение есть сознание умом своей немощи и бессилия. Иной говорил, что признак смирения состоит в том, чтобы в случае оскорбления предварять ближнего примирением и разрушать оным пребывающую вражду. Иной говорил, что смирение есть познание благодати и милосердия Божия. Другой же говорил, что смирение есть чувство сокрушенной души и отречение от своей воли». Святой Иоанн резюмирует, что одной общей формулировки не нашлось не потому, что отцы говорили о разном, а потому, что эта добродетель так велика и высока, что ее невозможно зафиксировать в той или иной формуле.

Но, в отличие от той карикатуры, что я обозначил выше, смирение на самом деле великая сила, исходящая по дару Божию из сердца и души человека, дающая ему трезвый и очень оптимистичный взгляд на действительность, а это невозможно без доверия Богу. Это возможно только, если человек очень глубоко прозревает смысл событий, тайны Промысла Божия, и если не до конца прозревает, то по крайней мере верит, что Бог управит всё ко благу и только тогда он сможет спокойно, и не теряя оптимизма, смотреть на многие проблемы, трагедии и даже катастрофы в окружающей нас действительности. Смирение – это то, когда человек благодатно соединен с Богом и имеет от Него духовное удостоверение, что Бог не оставляет этот мир и не оставляет никого из нас, живущих на земле. Тогда человек может и мир в душе обрести, и спокойствие, и внутреннюю силу, которая противоположна агрессии. Потому что агрессия очень часто не что иное, как попытка защитить себя от разных ложных страхов. Агрессия – это следствие неуверенности в себе, в своем настоящем и своем будущем. А смирение – это уверенность в своей жизни и жизни своих близких через веру и доверие Богу, через живое проживание того откровения, которое дошло до нас в словах Святого Писания и живом опыте Священного Предания Церкви, в строчках из житий святых. Как учил прп. Серафим Вырицкий, «От Меня это было», то есть «всё – от Бога». Важнейшая наша задача – научиться принимать и хранить тот мир, который, как бесценное сокровище, оставил нам Господь наш Иисус Христос через святых апостолов, сказав им: «Мир оставляю вам, мир Мой даю Вам» (Ин. 14:27). Будем помнить, что мир Христов невозможно принять, если мы не будем стараться изгонять из ума и сердца все плотские помыслы, злобу и неприязнь. Зная последнее, диавол не дает нам жить в мире и радости, которые хочет дать нам Бог. Лукавый мучает нас злопамятством и ревностью. А мы будем трудиться, чтобы сердца наши сделались чистыми и приняли заповеди нашего Владыки и одновременно умиротворение и любовь Божию.

Источник