- Гуманизация российского уголовного законодательства: зачем, почему и для чего

- Реализация принципа гуманизма в уголовном праве

- Гуманизм в современном уголовном праве

- Общая характеристика гуманизма как принципа

- Понятие и признаки принципа гуманизма

- Реализация принципа гуманизма в уголовном праве, примеры

- Заключение

- Гуманизация законодательства. В чём её смысл и «подводные камни»?

Гуманизация российского уголовного законодательства: зачем, почему и для чего

«Безусловный долг законодателя — не превращать в преступление то, что имеет характер проступка, и то лишь в силу обстоятельств. С величайшей гуманностью должен он исправлять все это, как социальную неурядицу, и было бы величайшей несправедливостью карать за эти проступки как за антисоциальные преступления»

Сейчас в России идет активная работа над концепцией совершенствования правосудия. Приходится признать, что наше государство никогда не отличалось чересчур гуманным отношением к заключенным. Однако сейчас эта тема обсуждается на самом высоком уровне. Реформирование уголовного кодекса не только повысит уровень безопасности в стране, но и обеспечит равенство и справедливость. Проще говоря, наказание станет соразмерным противоправным действиям. Сейчас объясню.

В первую очередь стоит отметить, что гуманизация уголовного законодательства опирается на законы РФ. Напомню, гуманизм стал основой государственной политики и получил закрепление в статье 2 Конституции РФ. Думаю, все помнят, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью в государстве, а соблюдение наших прав и свобод – основная обязанность государства. Есть еще статьи 6 и 7 УК РФ в них говорится, что наказание должно соответствовать тяжести преступления. В этом направлении и ведется работа.

Согласитесь, далеко не за все проступки стоит лишать свободы.

Самой, на мой взгляд, важной является работа по гуманизации в отношении несовершеннолетних. Так, еще в 2003 году по инициативе президента России максимальное наказание для подростков (исключением являются особо тяжкие преступления) моложе шестнадцати лет сократили до шести лет лишения свободы. При этом подростков нельзя сажать в тюрьму за преступление небольшой тяжести, совершенное впервые.

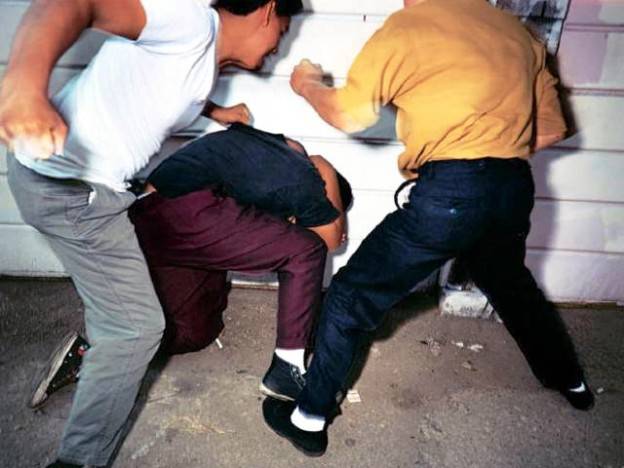

К реальному лишению свободы в 2019 году приговорены в девять раз меньше несовершеннолетних. Согласитесь, молодого парня, который подрался на улице (без серьезных последствий) логичнее привлечь к каким-нибудь работам, чем помещать в камеру с профессиональными преступниками, отбывающими наказание за тяжкие преступления. Нет в этом ничего хорошего.

Очень важный момент – создаются условия для замены реального лишения свободы альтернативным наказанием: штрафами или исправительными работами. Не стоит забывать о том, что заключенные содержатся за государственный счет. Гораздо полезнее (в некоторых случаях) было бы выписать весомый штраф. Тогда осужденные не только принесли бы доход государственной казне, но и задумались о жизненных принципах, выплачивая компенсацию пострадавшей стороне.

Такой метод — гораздо эффективнее, чем содержание в колониях за деньги налогоплательщиков.

Кстати, с 2007 года в нашей стране в качестве альтернативы лишению свободы начали применяться принудительные работы. А в прошлом году судами было прекращено 106 000 уголовных дел.

Сравните: 1 января 1999 года в тюрьмах находилось 1 600 000 заключенных, а на (к) 1 сентября 2020 года их количество сократилось до 493 300 человек.

Гуманизация российского законодательства продолжается. Будем ждать, каких результатов государство сможет добиться через год.

Источник

Реализация принципа гуманизма в уголовном праве

Гуманизм в современном уголовном праве

Уголовное законодательство призвано охранять конституционные свободы человека, его собственности. Кроме этого, задачами являются: обеспечение порядка и гарантия безопасности, охрана внешней среды, профилактика преступлений. Эти задачи решаются с использованием основных и второстепенных принципов, лежащих в основе уголовного права. Один из них – это принцип гуманизма.

Присутствие гуманизма в уголовном праве обозначает, что даже преступник не должен испытывать от наказания тяжелую физическую боль. Страдания, унижение собственного, человеческого достоинства не должны преследовать его даже при совершении заслуженного возмездия.

Общая характеристика гуманизма как принципа

Виновный привлекается к ответственности за совершенное им противоправное действие. Смысл наказания – исправить сознание преступника, внушить, что подобные действия не должны быть присущи человеческому обществу и его членам. Даже тогда, когда применяется серьезное наказание (например, лишение свободы), в нем не должно быть моральных или физических страданий. Это противоречит гуманистическим тенденциям в уголовном законодательстве.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

В качестве примера можно рассмотреть статью 44 УК РФ. В ее структуре – градация уголовных наказаний за совершенное преступление от менее серьезных к более строгим. В начале перечня указан штраф, в конце – смертная казнь.

Если цель привлечения виновного к уголовной ответственности достигается путем применения легкой степени наказания, то на деле должна применяться именно она. Более строгие варианты предназначены для тех случаев, когда легкие не дадут достичь нужного эффекта от наказания.

Присутствие гуманизма в уголовном праве имеет важное положительное значение. Это обеспечивает в нем связь объективной и субъективной составляющих: норм уголовных законов и правосознания граждан.

Понятие и признаки принципа гуманизма

Статья 7 Уголовного Кодекса РФ определяет, что в любом варианте уголовного наказания не должно присутствовать вреда физическому либо моральному состоянию наказываемого лица.

Нормы законодательства должны обеспечивать в конечном итоге безопасную жизнь людей. Однако меры наказания за нарушение установленных норм всегда содержат гуманистическую составляющую.

Уголовная-правовая доктрина определяет гуманизм в законодательстве как наличие взаимосвязанных единиц: лица, в отношении которого было совершено преступление, и преступника, его совершившего. В первом случае обеспечивается необходимая охрана прав людей, во втором – государство ставит своей целью исправить сознание преступника, уберечь общество от повторного совершения им опасных действий.

Без определенной доли гуманизма в назначении наказания во втором случае трудно добиться конечной цели, а можно получить даже обратный эффект.

В назначении любого наказания правосудие преследует главную цель: защитить права и свободы социума от преступлений.

Принцип гуманизма – одна из действенных и важных норм уголовного законодательства, которая направлена на предотвращение физических или моральных страданий лица, совершившего преступление, в порядке назначения ему наказания за содеянное преступление.

Основными признаками реализации принципа гуманизма в уголовном законодательстве являются:

- охват полного комплекса прав личности;

- приоритетный характер его использования при защите;

- одновременное применение в отношении лица, совершившего преступление, и пострадавшего;

- выбор гуманного наказания в зависимости от социальных характеристик преступления, характера нанесенного вреда и общественной опасности;

- важность использования определенных критериев реализации анализируемого принципа.

Реализация принципа гуманизма в уголовном праве, примеры

В качестве примеров проявления гуманизма в уголовном правоведении можно привести следующие ситуации:

- снисходительность в назначении наказания несовершеннолетним лицам, совершившим правонарушение;

- применение в качестве наказания условного осуждения;

- практика условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы.

Учитывая, что смыслом процедуры наказания является перевоспитание преступника и изменение его мировоззрения, применять необходимо такой вариант, который не несет бессмысленной жестокости. Другими словами, если к достижению этой цели можно прийти через минимальный срок наказания, не нужно его завышать. Это может сыграть обратную роль: озлобить неокрепший морально организм, укрепить в нем отрицательные черты характера.

По мере отбывания назначенного срока в местах лишения свободы у каждого осужденного есть возможность проявить себя с положительной стороны и заслужить досрочное освобождение. Это соответствует идеям гуманности не только в юриспруденции, но и в социуме в целом.

Еще одним примером содержания принципов гуманизма являются институты амнистий и помилований. В современном обществе они имеют большое значение. С одной стороны, это – проявление гуманизации власти, с другой – они компенсируют недостатки уголовно-исполнительного права.

Амнистия и помилование полностью либо в определенной мере освобождают от ответственности, чем эффективно смягчают наказание. Виновный человек чувствует к себе лояльное отношение, перестает бояться наказания и настраивается на исправление. Такой способ является действенным в отношении многих категорий правонарушителей.

Правоведы считают, что сегодня, в условиях «кризиса наказания», существует потребность применения его поощрительных форм. Для любого наказания существует предел, максимальной мерой которого является жизнь человека. Содержание уголовного законодательства включает правило, что за одно преступление не должно следовать двойного наказания.

Нет смысла устанавливать сверхдлительные сроки отбывания в местах лишения свободы или назначать конфискацию имущества в более крупных размерах, чем оно есть в наличии. От этого коррекция поведения не будет эффективнее, а результат наказания заметнее. Отсутствие поощрения часто ведет к несостоятельности уголовной юстиции.

Гуманизм в юридической практике идет об руку со справедливостью. Объективная оценка правонарушения, с дифференцированными гуманистическими подходами, приведет к эффективной защите интересов лиц, задействованных в рассматриваемом процессе, и всего общества.

При рассмотрении правонарушения, после которого истек определенный срок, можно столкнуться с внесением коррекции в уголовное право. Принцип гуманизма гласит, что, если за время, прошедшее с момента совершения преступления, закон был изменен, то для определения наказания необходимо использовать тот его вариант, который действовал в момент совершения проступка.

Это же касается случаев, когда в момент совершения определенного действия оно не считалось преступлением, а стало им в более поздние сроки.

С другой стороны, реализация на практике принципов гуманизма в случаях, когда наказание не предусматривает лишения свободы, может привести к «перегуманизму». Именно об этом явлении предупреждают сегодня мировые судьи.

Ситуации, когда отменяется условное наказание или перестает действовать отсрочка лишения свободы, редко, но встречаются. Такая практика может заканчиваться тем, что осужденные начинают верить в свою безнаказанность.

На практике это проявляется в их недисциплинированности в отношении прибытия на регистрацию в специальные инспекции, извращении личных сведений о месте жительства, трудоустройстве. Они могут идти на ведение двойного учета при проверках уголовно-исполнительными надзорными органами.

Судьи, объясняя свою мягкость в назначении наказания, ссылаются на предоставленные адвокатами обстоятельства, смягчающую вину. Примерами могут являться:

- имеющиеся дети до 16 лет;

- наличие хронических болезней;

- нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на иждивении осужденного и т.п.

Такая практика может привести к тому, что виновный становится на «неверный путь исправления», у него появляются мысли о новых преступлениях различного характера. Тогда инстанции, контролирующие исполнение наказания, вынуждены обращаться в суд за ужесточением приговора.

Заключение

Обобщая приведенный материал, нужно сделать следующие выводы:

- Принцип гуманизма в уголовном праве является одним их основополагающих.

- В зависимости от гуманистической составляющей в действиях судебных органов могут корректироваться прочие принципы уголовно-исполнительного законодательства.

- Гуманизм должен присутствовать на каждом этапе обращения с осужденным. Тогда может быть достигнута конечная цель наказания – перевоспитание лица, совершившего преступление.

- Гуманизм обладает всеми необходимыми составляющими принципа права. Его содержание может стать специфичным, в зависимости от поставленной задачи.

- Гуманистические подходы заложены не только в конституционных правах граждан РФ. Они – основа международного права.

- УИК РФ определяет, что принципы гуманизма должны касаться не только конкретного осужденного, но и общества в целом. При этом закон охраняет покой и здоровье граждан, предусматривает защиту интересов граждан.

Источник

Гуманизация законодательства. В чём её смысл и «подводные камни»?

В последнее время в России активно обсуждаются поправки в Уголовный кодекс РФ, заключающиеся в смягчении наказания за ряд противоправных действий. Инициаторы поправок объясняют свои действия стремлением к гуманизации российского законодательства. Еще в послании Президента Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 года был заложен посыл к гуманизации уголовного законодательства страны, а также пенитенциарной системы. С этого времени глава государства периодически возвращается к вопросу о необходимости гуманизации российского законодательства.

Прежде всего, необходимо выяснить, что же понимается в современной Россией под гуманизацией законодательства? Если обращаться к юридической науке, то гуманизацией законодательства можно назвать процесс реформирования уголовного закона и правоприменительной практики, направленный на повышение уровня безопасности человека, обеспечение равенства и справедливости в сфере правоприменения, соразмерности наказания и противоправных деяний. В рамках гуманизации уголовного законодательства подразумевается возможность расширения тех оснований, которые дают право на освобождение от уголовной ответственности. Кроме того, создаются условия для замены реального лишения свободы альтернативными мерами наказания, в том числе условным наказанием, штрафами, исправительными работами.

Потребность гуманизации российского законодательства очевидна. В первую очередь, она объясняется чрезвычайно большим количеством заключенных, содержащихся в российских исправительных колониях и следственных изоляторах. Далеко не все из них совершили те деяния, за которые действительно стоило бы лишать свободы. Стоит также напомнить, что все заключенные содержатся за государственный счет, то есть — за счет налогоплательщиков. Между тем, гораздо более полезной мерой в некоторых случаях было бы присуждение выплаты штрафа или исправительных работ. Тогда осужденные приносили бы ощутимый доход государству или выплачивали бы компенсации пострадавшим от их действий сторонам, а не содержались бы несколько лет за государственный счет в местах лишения свободы.

На самом деле, российское государство никогда не отличалось сверхгуманным отношением к заключенным. Поэтому когда в стране, в том числе и на самом высоком уровне, стала активно муссироваться тема смягчения уголовного законодательства в целях его гуманизации, то здесь прочитывается два основных фактора, которые могли стать причинами такого поворота юридической политики государства. Прежде всего, это соображения финансово-экономического характера. Действительно, в условиях ухудшения экономической ситуации в стране содержать в местах лишения свободы тысячи «алиментщиков» или осужденных по иным неопасным статьям, мягко говоря, экономически не выгодно. Во-вторых, Россия стремится соответствовать международным нормам, а гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики — один из мировых трендов последнего времени.

Места лишения свободы в России переполнены людьми, которые совершили незначительные преступления. За такие преступления вполне справедливыми наказаниями могли бы быть штрафы или исправительные работы, но людей отправляют в тюрьмы — за государственный счет. Кроме того, наказание реальным лишением свободы способствует и криминализации людей, осужденных за незначительные преступления. «Алиментщик» или человек, который с кем-то подрался на улице (без серьезных последствий) попадает в среду, где вместе с ним содержатся профессиональные преступники, являющиеся генераторами и популяризаторами идеологии криминального мира. Что в этом хорошего?

Законопроект о гуманизации законодательства предусмотрел декриминализацию целого ряда деяний, за которые прежде была предусмотрена уголовная ответственность. К ним относятся дела, квалифицируемые по статьям ч. 1 ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1, 2 ст. 157 (уклонение от уплаты алиментов), ч. 3 ст. 327 (использование подложного документа). Каждый год по этим статьям осуждалось 130-140 тысяч человек. Конечно, далеко не все из осужденных получали реальные сроки лишения свободы, но большинство приобретало уголовную судимость, которая затем негативно сказывалась на дальнейшей жизни, прежде всего — на профессиональной реализации. Перечисленные статьи Уголовного кодекса РФ стали первыми кандидатами на декриминализацию.

На пленуме Верховного суда председатель Вячеслав Лебедев отметил, что до 90% рассматриваемых в судах уголовных дел — это бытовые преступления, из которых примерно половина не связана с опасностью для жизни, достоинства или крупным ущербом. Декриминализация только названных выше четырех статей уголовного кодекса (побои, угроза убийством, злостное уклонение от уплаты алиментов и подделка документов) способна снизить на четверть количество российских осужденных. Законодательная инициатива о гуманизации российского законодательства в направлении декриминализации указанных деяний была поддержана Верховным судом Российской Федерации. 21 июня 2016 г. Государственная Дума Российской Федерации в третьем чтении приняла законопроект о декриминализации ответственности за побои, уклонение от уплаты алиментов, использование заведомо подложного документа и мелкое хищение. В то же время, депутаты отказались поддержать инициативу Верховного суда РФ о декриминализации ответственности за угрозу убийством.

Вместо уголовной ответственности, теперь за те деяния, которые будут декриминализованы, предусмотрена административная ответственность. Но только на первый раз — чтобы человек имел возможность исправиться и перестать совершать подобные ошибки. За повторное совершение тех же деяний уже предусмотрена уголовная ответственность. На первый раз обвиняемый может отделаться судебным штрафом или общественными работами.

Больше всего вопросов у депутатов Государственной думы РФ, да и в обществе в целом, вызвало предложение о декриминализации статьи «Побои». Оно привело к опасениям насчет возможного роста семейного и бытового насилия в российском обществе. Как известно, в России уровень семейного и бытового насилия и так весьма высокий, а декриминализация статьи «Побои» отнюдь не способствовала бы его снижению. Поэтому после длительных обсуждений, депутаты Государственной думы остановились на том, что статья «Побои» будет декриминализована частично. Уголовная ответственность за нанесение побоев сохраняется в следующих случаях: 1) если объектом преступления является близкое лицо (родители, дети, супруги, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки, опекуны и попечители, свойственники, а также лица, ведущие с виновным общее хозяйство); 2) побои совершены из хулиганских побуждений, 3) побои продиктованы мотивами политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотивами ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Таким образом, уголовная ответственность за нанесение побоев в перечисленных случаях сохраняется. Этот момент, кстати, также вызвал определенное общественное недовольство. В частности, многие критики изменений в уголовный кодекс задались вопросом, почему постороннее лицо от уголовной ответственности за побои освобождается, зато осужденным по уголовной статье может быть близкий родственник, к примеру — родитель, который решил «отшлепать» своего ребенка за плохое поведение. Всероссийское Родительское собрание даже организовало серию уличных акций протеста против нововведения в законодательство, которые пройдут в ряде городов России. Самым же известным критиком новой трактовки статьи «Побои» стала член Совета Федерации РФ Елена Мизулина. Она заявила, что предусмотренное в новом чтении закона выделение близких лиц в отдельную категорию является дискриминационным по отношению к членам семьи, противоречит основным задачам государственной семейной политики Российской Федерации, поскольку легализует ювенальную юстицию и необоснованное вторжение в семейные дела.

По мнению Мизулиной, синяк у ребенка станет поводом для возбуждения уголовного дела и изъятия ребенка у семьи, что негативно скажется на состоянии семейной политики в Российской Федерации. И действительно, не очень понятно, почему отец или мать, отшлепавшие ребенка, могут получить до 2 лет лишения свободы и приобрести судимость на всю жизнь (которая, кстати, негативно скажется и на самом ребенке — с судимыми близкими родственниками ему в будущем будет закрыт путь во многие государственные структуры, включая прокуратуру, суд, органы безопасности, правоохранительные органы), а хулиган, побивший того же ребенка на улице, может отделаться административным наказанием и штрафом до 40 тысяч рублей.

Определенные вопросы вызвал и перевод неуплаты алиментов в разряд административных правонарушений. Это вызвало бурную реакцию со стороны российского общества, прежде всего — его женской части. Ведь страх уголовного наказания — один из весьма действенных аргументов против уклонения от содержания ребенка. Но разведенных родителей можно успокоить — за уклонение от уплаты алиментов можно избежать уголовной ответственности только в первый раз, за злостную неуплату по-прежнему может светить реальный срок, вплоть до одного года лишения свободы. Ответственность будет предусмотрена и за уклонение от содержания нетрудоспособных родителей.

Еще одним нововведением, которое в большей степени коснется отечественного бизнеса, стало дополнение статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Эта статья дополняется пятой частью — «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба». В соответствии с ч. 5 ст.159 УК РФ, теперь за это будет предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей. Максимальное же наказание, которое может грозить по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такого. В случае нанесения в результате мошеннических действий крупного ущерба, сумма штрафа возрастает до 500 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — до шести лет. Наконец, в случае нанесения особо крупного ущерба виновного могут присудить к штрафу в 1 млн. рублей или к лишению свободы сроком до 10 лет. Установлены и суммы, которые следует считать значительным, крупным и особо крупным ущербом. Значительным ущербом считается сумма от 10 тысяч рублей, крупным — от 3 млн. рублей, а особо крупным — от 12 млн. рублей. Напомним, что в настоящее время пороги по статье 159 УК РФ составляют 2,5 тысячи рублей, 250 тысяч рублей и 1 миллион рублей. Увеличение порогов ущерба по статье «Мошенничество» направлено на либерализацию статьи и способствует улучшению условий для отечественного бизнеса.

Гуманизация российского законодательства — дело, конечно же, хорошее. Действительно, в российских тюрьмах отбывают наказание и невиновные люди, и люди, осужденные за деяния, которые по справедливости сложно считать общественно опасными. Но вызывает недоумение, почему декриминализуя такие статьи, как «Побои», и специалисты судебной власти, и депутаты законодательных органов не обратили внимания на чрезвычайно суровые меры, принимаемые по «наркотической» 228-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Конечно, наркомания является страшной болезнью и социальным пороком, с ней просто необходимо бороться всеми возможными способами. Но является ли оправданным присуждение за хранение наркотических веществ (в том числе и т.н. «легких наркотиков») сроков, превышающих срока за убийства или изнасилования? Примерно половина российских заключенных в настоящее время отбывает наказание по «наркотической» статье, и, как легко можно догадаться, это отнюдь не наркобароны и даже не крупные дилеры, а мелкие распространители и даже обычные наркоманы, случайно попавшиеся «с дозой» в руки сотрудников правоохранительных органов.

Именно среди осужденных по этой статье встречается большое количество совершенно случайных людей, в том числе и очень молодых, 18-20-летних, вчерашних школьников и студентов, вся вина которых состоит в том, что они «побаловались» или даже пытались побаловаться какой-то дрянью. За несколько лет, проведенных в тюрьме (а это может быть и пять, и десять лет), молодые люди превращаются в матерых уголовников, а часто — и в законченных наркоманов (ведь не секрет, что наркомания в российских местах лишения свободы имеет место). Молодой человек, осужденный на 8-10 лет за хранение наркотиков, теряет лучшие годы жизни, выходит социально неадаптированным членом общества и, скорее всего, совершит новое преступление.

Борьба с наркоманией может стать успешной лишь тогда, когда будет вестись реальная работа по двум направлениям. Первое — искоренение социальных предпосылок для распространения наркомании, что подразумевает совершенствование работы с молодежью, улучшение социально-бытовых условий жизни населения. Второе — перекрытие каналов транспортировки наркотиков на территорию Российской Федерации и жесткое противодействие реальной наркомафии, а не наркоманам — одиночкам и мелким перекупщикам. В противном случае российские тюрьмы так и будут забиты рядовыми наркоманами, а настоящие воротилы преступного бизнеса останутся на свободе, и будут лишь увеличивать свои доходы, в том числе и за счет тех же заключенных.

Источник