- УЗИ щитовидной железы: норма

- Оценка результатов УЗИ щитовидной железы

- Допплеровское исследование при проведении УЗИ щитовидной железы

- Классы аппаратов для выполнения УЗИ щитовидной железы

- Когда необходимо cделать УЗИ щитовидной железы

- Где сделать УЗИ щитовидной железы

- Анализы в СПб

- Анализ на гормоны щитовидной железы

- Операции на щитовидной железе

- Экспертное УЗИ щитовидной железы

- УЗИ шеи

- Отзывы

- Ультразвуковая оценка васкуляризации узловых образований щитовидной железы

УЗИ щитовидной железы: норма

Многим пациентам, которые планируют сделать УЗИ щитовидной железы, хотелось бы самим понимать, что означают все эти слова, написанные в заключении по результатам исследования. Мы попытаемся объяснить некоторые наиболее важные термины, использующиеся врачами во время УЗИ, а также их значение с точки зрения определения нормы и патологии.

Наиболее важными ультразвуковыми характеристиками ткани щитовидной железы являются:

- контуры железы;

- структура ткани железы;

- эхогенность ткани железы;

- наличие или отсутствие очаговых изменений (узлов, кист);

- кровоснабжение ткани железы.

Также обязательно описывается УЗИ-состояние окружающих щитовидную железу шейных лимфоузлов.

Контуры щитовидной железы могут быть четкими и нечеткими. Четкими должны быть контуры щитовидной железы в норме. Нечеткими (размытыми) становятся контуры при развитии воспаления, а также при возникновении злокачественных опухолей щитовидной железы, прорастающих в окружающие мышцы и жировую ткань.

Структура ткани может быть однородной и неоднородной. Щитовидная железа в норме имеет характерную зернистость ткани, которую при некотором навыке сложно с чем-либо перепутать. Воспалительные заболевания щитовидной железы, развивающиеся вследствие агрессии иммунной системы (аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический зоб) сопровождаются появлением неоднородности ткани щитовидной железы – иногда по типу «пчелиных сот», иногда врачи описывают это как «изъеденную молью ткань», но всегда в ткани при неоднородной структуре встречаются более и менее светлые участки, тон которых явно различается. Бывает, что врачи описывают выраженно неоднородную структуру железы, когда разница в тоне участков щитовидной железы велика, либо умеренно неоднородную структуру щитовидной железы – такая часто встречается у здоровых людей, имеющих повышенный титр антител к тиреопероксидазе или тиреоглобулину.

Эхогенность ткани щитовидной железы – это тот самый «тон», который видно на экране. Следует помнить, что изображение на экране УЗИ-аппарата формируется компьютером, который анализирует поступающие от внутреннего органа отраженные ультразвуковые лучи и на основании этого анализа представляет врачу-оператору изображение в градациях серого. Эхогенность – это тон серого, которой компьютер представляет ткань щитовидной железы. В норме эхогенность ткани железы равна эхогенности околоушной слюнной железы. При развитии воспалительных заболеваний чаще всего эхогенность щитовидной железы снижена, но на поздних стадиях этого процесса может быть даже повышенной. О выраженном снижении эхогенности говорят, когда тон железы становится темнее тона окружающих мышц (т.е. практически черным) – подобные изменения всегда должны настораживать врача, проводящего УЗИ щитовидной железы. Норма эхогенности может несколько различаться, но обычно эхогенность щитовидной железы выше эхогенности мышц, сосудов, пищевода (т.е. железа на экране УЗИ-аппарата выглядит более светлой).

Очаговые изменения (узлы) щитовидная железа в норме не содержит. Допустимыми являются кистозные образования размером до 3-4 мм, которые выглядят на экране однородно черными (т.е. анэхогенными – не имеющими эхогенности) – такие образования часто врачи-эндокринологи называют увеличенными фолликулами, скоплениями гормон-содержащего геля – коллоида. Все образования размером от 4 мм, отличающиеся по эхогенности от окружающей ткани щитовидной железы, принято называть узлами. Узлы могут быть:

- изоэхогенными, т.е. равными по эхогенности окружающей ткани щитовидной железы;

- гиперэхогенными, превышающими по эхогенности окружающую ткань щитовидной железы (т.е. более светлые);

- гипоэхогенными, имеющими меньшую эхогенность, чем окружающая ткань (т.е. более темными);

- анэхогенными, т.е. совсем-совсем черными (такой цвет характерен для жидкостных образований, кист).

Узел щитовидной железы – это всегда не норма. Щитовидная железа в норме должна быть однородной, без узлов. Однако современные УЗИ-аппараты высокого класса, используемые в Северо-Западном центре эндокринологии, позволяют выявлять узлы размером от 1 мм. Врачи-эндокринологи, которые проводят УЗИ в центре эндокринологии, понимают, что называть узлом каждое образование в ткани щитовидной железы размером 1, 2 или 3 мм неразумно, поскольку после этого, с формальной точки зрения, необходимо устанавливать диагноз «Узловой зоб». Пациент с таким диагнозом потом имеет массу проблем при посещении других специалистов, не имеющих достаточно знаний в области эндокринологии, которые вместо того, чтобы лечить, например, повышенное давление или сердечную аритмию, будут говорить пациенту: «Ну, что же Вы хотите – у Вас же ЗОБ! Вот идите сначала к эндокринологу, пусть он Вам напишет бумагу, что это не щитовидка виновата, а потом и ко мне приходите». В итоге пациент вынужден совершать лишние походы к врачу, тратить на это время, нервы и деньги. Именно поэтому к очаговым образованиям малого размера врачи должны относиться очень аккуратно – конечно, необходимы определенные обследования, но обычно в результате никакого лечения не требуется.

Для каждого узла щитовидной железы врач, проводящий УЗИ, должен описать:

- контуры (четкие, нечеткие);

- наличие или отсутствие темного ободка по периферии узла (ободка хало);

- эхогенность узла;

- наличие микро- или макрокальцинатов (т.е. отложений кальция, не имеющих акустической тени = микрокальцинатов, либо имеющих акустическую тень = макрокальцинатов);

- наличие или отсутствие кистозной трансформации узла (т.е. появления кист внутри узла);

- линейные размеры (желательно описывать три линейных размера узла, поскольку это дает возможность вычислить объем узла и впоследствии при повторном УЗИ достоверно определить динамику его изменения).

Кровоснабжение ткани определяется путем проведения допплеровского исследования, выявляющего интенсивность кровотока, который имеет щитовидная железа. Норма – это наличие нескольких цветовых сигналов на поверхности ткани щитовидной железы. При воспалении щитовидной железы кровоток усиливается, и вся железа как бы «пышет огнем» на экране УЗИ-аппарата. Западные исследователи даже придумали для такого типа кровотока поэтическое название thyroid inferno («щитовидный ад»), сравнивая эту картину с языками адского пламени на средневековых полотнах.

Регионарные лимфоузлы шеи в норме при УЗИ щитовидной железы не должны выглядеть увеличенными. Лимфоузлы должны иметь четкие, ровные контуры, длина лимфоузла должна не менее чем в 2 раза превышать ширину лимфоузла (так называемый индекс Солбиати), в структуре лимфоузла должны быть четко заметны ворота – место вхождения лимфатического сосуда в лимфоузел. В ткани лимфоузла не должно быть усиленного кровотока и, особенно, кист – оба этих признака являются очень настораживающими и часто свидетельствующими о злокачественном поражении лимфоузла.

УЗИ-норма щитовидной железы – это тот стандарт, который каждый врач-эндокринолог должен четко знать, и с которым он должен сравнивать видимое на экране УЗИ-аппарата изображение. Конечно, в рамках короткой статьи сложно дать полное представление о всех УЗИ-аспектах нормальной щитовидной железы. Если Вы сомневаетесь, норма ли то, что было у Вас выявлено при ультразвуковом исследовании щитовидной железы в поликлинике или медицинском центре общего профиля – наиболее разумной тактикой будет обратиться на консультацию к врачу-эндокринологу или хирургу-эндокринологу Северо-Западного центра эндокринологии, который самостоятельно выполнит Вам УЗИ щитовидной железы, сравнит увиденное с описанным на Вашем бланке и пояснит Вам, что необходимо делать в дальнейшем. Вы будете удивлены, но каждый из наших специалистов знает, как часто описанные где-нибудь «угрожающие» изменения на УЗИ в итоге при тщательном просмотре опытным специалистов на высококачественной аппаратуре оказываются очередным вариантом нормы…

Оценка результатов УЗИ щитовидной железы

Информация для пациентов об основных параметрах УЗИ щитовидной железы и методике их оценки

Допплеровское исследование при проведении УЗИ щитовидной железы

Информация о методике допплеровского ультразвукового исследования кровотока в ткани щитовидной железы, видах допплеровского картирования (ЭДК — энергетическое допплеровское картирование; ЦДК — цветное допплеровское картирование), значении данных допплера в диагностике болезней щитовидной железы

Классы аппаратов для выполнения УЗИ щитовидной железы

Описание различных классов УЗИ-оборудования, применяемого для проведения УЗИ щитовидной железы

Когда необходимо cделать УЗИ щитовидной железы

Обсуждение показаний к проведению УЗИ щитовидной железы с точки зрения разумной достаточности и оптимального соотношения «цена-качество» исследования

Где сделать УЗИ щитовидной железы

Сделать УЗИ щитовидной железы в Санкт-Петербурге или Выборге с максимальным качеством можно только в специализированном центре эндокринологии, в течение долгих лет сконцентрировавшемся на диагностике и лечении болезней щитовидной железы. В статье обсуждаются преимущества специализированного подхода к УЗИ щитовидной железы

Анализы в СПб

Одним из важнейших этапов диагностического процесса является выполнение лабораторных анализов. Чаще всего пациентам приходится выполнять анализ крови и анализ мочи, однако нередко объектом лабораторного исследования являются и другие биологические материалы.

Анализ на гормоны щитовидной железы

Анализ крови на гормоны щитовидной железы — один из наиболее важных в практике работы Северо-Западного центра эндокринологии. В статье Вы найдете всю информацию, с которой необходимо ознакомиться пациентам, собирающимся сдать кровь на гормоны щитовидной железы

Операции на щитовидной железе

Северо-Западный центр эндокринологии – ведущее учреждение эндокринной хирургии России. В настоящее время в центре ежегодно выполняется более 5000 операций на щитовидной железе, околощитовидных (паращитовидных) железах, надпочечниках. По количеству операций Северо-Западный центр эндокринологии устойчиво занимает первое место в России и входит в тройку ведущих европейских клиник эндокринной хирургии

Экспертное УЗИ щитовидной железы

УЗИ щитовидной железы является главным методом, позволяющим оценить строение этого органа. Благодаря своему поверхностному расположению, щитовидная железа легко доступна для проведения УЗИ. Современные ультразвуковые аппараты позволяют осматривать все отделы щитовидной железы, за исключением расположенных за грудиной или трахеей.

УЗИ шеи

Информация об УЗИ шеи — входящие в него исследования, их особенности

Отзывы

Истории пациентов

Видеоотзывы: опыт обращения в Северо-Западный центр эндокринологии

Источник

Ультразвуковая оценка васкуляризации узловых образований щитовидной железы

ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России

E-mail:

РЕФЕРАТ: В статье проанализирован опыт комплексного ультразвукового исследования объемных образований щитовидной железы у 249 пациентов, подвергшихся оперативному вмешательству.

По распространенности в популяции узловые образования доминируют в структуре тиреоидной патологии, особенно в эндемичных районах, составляя 40-50% всех заболеваний щитовидной железы. Клиническая значимость узловой патологии щитовидной железы определяется высокой распространенностью рака щитовидной железы, который встречается в 5-10% выявленных узлов 3.

Среди методов лучевой диагностики ведущие позиции занимает ультразвуковое исследование, достоинства которого – простота, неинвазивность, доступность, относительно низкие экономические затраты – сочетаются с высокой информативностью. В большинстве случаев ультразвуковое исследование, дополненное тонкоигольной аспирационной биопсией патологических очагов, является основным методом диагностики узловых образований щитовидной железы 6. Совершенствование ультразвуковых технологий и внедрение в практику методик допплеровского картирования позволили выполнять ультразвуковую ангиографию щитовидной железы, качественно и количественно оценивать особенности ее васкуляризации [7, 10-14]. Вместе с тем, данные литературы относительно взаимосвязи выраженности васкуляризации узла и его злокачественности по-прежнему весьма разнообразны.

Материалы и методы

Диагностические возможности ультразвукового исследования (УЗИ) в выявлении и дифференциальной диагностике узловой патологии щитовидной железы (ЩЖ) проанализированы на основании обследования 249 больных. Результаты УЗИ сопоставлены с интраоперационными данными и верифицированы результатами гистологического исследования удаленной ЩЖ.

Всем пациентам было проведено традиционное клиническое и лабораторное обследование, а также инструментальная диагностика.

Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы выполнялось по общепринятой методике на ультразвуковых диагностических аппаратах HDI 5000 (ATL, США), Acuson «Sequoia» – 512 (Siemens, Германия), Vivid-7 (GE, США), Voluson-730 Pro (GE, США), мультичастотными датчиками 5-12 МГц с использованием различных режимов сканирования.

В процессе исследования при полипозиционном сканировании в В-режиме оценивались положение, форма, контуры железы, ее эхогенность и эхо-структура, наличие дополнительных образований и локальных участков ткани железы с нарушенной акустической структурой, анатомо-топографические соотношения железы с соседними органами.

При наличии дополнительных образований (узлов) оценивали их количество, локализацию, контуры, эхогенность и эхо-структуру, распространение за капсулу ЩЖ. Всем без исключения больным в обязательном порядке по общепринятой методике осматривались зоны регионарного лимфооттока.

Качественный анализ кровотока в паренхиме железы и узловых образованиях проводили с использованием режимов цветового допплеровского кодирования (ЦДК) и энергетического допплера (ЭД). Для оптимизации цветового изображения использовали индивидуальные настройки параметров аппаратуры: мощность сигнала, частота повторения импульсов, фильтры. Однако сравнительную оценку васкуляризации паренхимы и узловых образований у одного и того же пациента в динамике или у различных пациентов проводили при стандартных настройках ультразвуковых приборов в программах «Thyroid». Качественный анализ кровоснабжения паренхимы щитовидной железы проводили в режиме ЦДК и ЭД, выделяя различную выраженность васкуляризации паренхимы (скудную, обычную, повышенную).

Ангиоархитектонику узловых образований определяли согласно градациям, используемым отечественными и зарубежными авторами [3, 106, 152, 198], и дифференцировали узловые образования с 4 типами сосудистого рисунка.

- I тип – аваскулярные узлы, с отсутствием кровотока в самом узле и вокруг него

- II тип – узлы с перинодулярной васкуляризацией, с наличием огибающих сосудов по периферии узла

- III тип – узлы со смешанной пери- и интранодулярной васкуляризацией за счет периферических огибающих и внутриузловых сосудов

- IV тип – узлы c интранодулярной васкуляризацией, кровоснабжающиеся только за счет внутриузловых сосудов

При изучении интенсивности кровоснабжения, как и в ряде исследований [8, 13, 15], выделяли узлы с интранодулярной гиперваскуляризацией (при наличии выраженной внутриузловой сосудистой сети) и интранодулярной гиповаскуляризацией (с наличием единичных сосудов внутри узла).

При оценке внутриузловой ангиоархитектоники отмечали такие качественные характеристики, как ход сосуда, протяженность, характер сосудистого рисунка, равномерность диаметра сосудов, внутриузловую «насыщенность» сосудами и т.д.

В ряде случаев исследование ангиоархитектоники узловых образований щитовидной железы дополняли трехмерной реконструкцией сосудистого рисунка в режиме энергетического допплера (3D-ангио).

Сравнение выборок, не подчиняющихся нормальному распределению, проводили с использованием методов непараметрической статистики. Такие данные в тексте, таблицах и рисунках представляли в виде Ме (медианы), минимальных и максимальных значений. При сопоставлении двух независимых выборок пользовались критерием Манна-Уитни (T). Для сравнения относительных показателей при анализе качественных переменных использовались критерии z и критерий χ 2 (хи-квадрат) с поправкой Йетса на непрерывность. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Используя принцип решающей матрицы, оценивали показатели диагностических тестов (истинно отрицательные результаты (ИО), истинно положительные результаты (ИП), ложно отрицательные результаты (ЛО), ложно положительные результаты (ЛП)) и информативность данных признаков (чувствительность, специфичность, точность, прогностическая ценность положительного результата, прогностическая ценность отрицательного результата). Указанные статистические показатели рассчитывали по формулам:

- Чувствительность = ИП/(ИП+ЛО)

- Специфичность = ИО/(ИО+ЛП)

- Точность = (ИП+ИО)/(ИП+ИО+ЛП+ЛО)

- Прогностическая ценность положительного результата = ИП/(ИП+ЛП)

- Прогностическая ценность отрицательного результата = ИО/(ИО+ЛО)

Результаты исследования и обсуждение результатов

Среди 249 оперированных пациентов у 49 человек (19,7%) установлен рак ЩЖ, который в 3 случаях сочетался с аденомой, у 41 (16,5%) – аденомы ЩЖ, у 151 (60,6%) – узловой коллоидный пролиферирующий зоб, в том числе в 16 случаях рецидивный, и у 5 (2,0%) – узловая форма аутоиммунного тиреоидита (АИТ). В 1 наблюдении (0,4%) пациенту удалена невринома шеи, в 1 (0,4%) случае – аденома паращитовидной железы и еще у 1 пациентки (0,4%) – аберрантная ЩЖ. В 24,5% наблюдений узловая патология ЩЖ сочеталась с диффузным или диффузно-узловым аутоиммунным тиреоидитом.

Результаты наших исследований, свидетельствующие о наличии узловых образований в ЩЖ, совпали с интраоперационными и морфологическими данными у 239 больных. В 157 (65,7%) наблюдениях обнаружено многоузловое поражение ЩЖ, с наличием от 2 до 9 узлов в каждой доле, и в 82 (34,3%) – одиночные узлы ЩЖ. Пятеро пациентов оперированы по поводу диффузно-узловой формы АИТ, ни при УЗИ, ни на операции других узловых образований у них выявлено не было. Результативность УЗИ в выявлении узловых образований ЩЖ составила: чувствительность – 98,8%, специфичность – 87,5%, точность – 98,4%, прогностическая ценность положительного результата – 99,6%, прогностическая ценность отрицательного результата – 70,0%.

В 5 наблюдениях (2,0%) результаты УЗИ были ошибочны: в одном случае за крупный узел нижнего полюса правой доли ЩЖ принята невринома надключичной области (рис. 1), в другом за гиперплазированные паратрахеальные лимфоузлы – аденома паращитовидной железы (рис. 2). У 3 оперированных больных не распознаны узлы ЩЖ, сформировавшиеся на фоне диффузного зоба или АИТ.

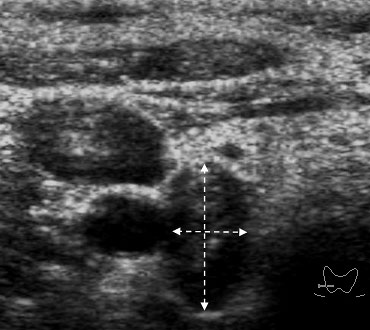

Рисунок 1. Эхограмма невриномы (двусторонняя стрелка) шеи.

Сканирование в режиме ЦДК.

Рисунок 2. Аденома паращитовидной железы (стрелки).

В общей сложности у 239 пациентов проанализированы и сопоставлены с результатами гистологического исследования эхографические характеристики 528 узловых образований ЩЖ. При этом изучались серошкальное изображение узлов и их ангиоархитектоника в режимах ЦДК и ЭД, а при необходимости – в режиме трехмерной реконструкции сосудистого рисунка (3D-ангио). Из 528 узлов 56 (10,6%) соответствовали различным формам рака ЩЖ, 45 (8,5%) – доброкачественным опухолям (фолликулярным аденомам) ЩЖ и остальные 427 (80,9%) – узловому в разной степени пролиферирующему зобу. Результаты сопоставления ультразвукового изображения узловых образований с их морфологическим строением и статистическая значимость полученных данных представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1. Размеры узловых образований щитовидной железы

различной морфологической структуры

| Размеры узлов | Морфологическое строение узлов | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рак | Аденома | Коллоидные узлы | Итого | |||||

| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |

| До 10 мм | 16 | 28,6 | 5 | 11,1 | 195 | 45,6 | 216 | 40,9 |

| 11-20 мм | 17 | 30,4 | 15 | 33,3 | 102 | 23,9 | 134 | 25,4 |

| 21-30 мм | 13 | 23,2 | 16 | 35,6 | 66 | 15,5 | 95 | 18,0 |

| 31-40 мм | 5 | 8,9 | 5 | 11,1 | 32 | 7,5 | 42 | 8,0 |

| > 40 мм | 5 | 8,9 | 4 | 14,9 | 32 | 7,5 | 41 | 7,8 |

| Всего | 56 | 100,0 | 45 | 100,0 | 427 | 100,0 | 528 | 100,0 |

Таблица 2. Локализация узловых образований щитовидной железы

различной морфологической структуры

| Размеры узлов | Морфологическое строение узлов | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рак | Аденома | Коллоидные узлы | Итого | |||||

| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |

| Верхний полюс | 14 | 25,0 | 2 | 4,4 | 104 | 24,4 | 120 | 22,3 |

| Средняя треть | 24 | 42,9 | 20 | 44,4 | 141 | 33,0 | 185 | 35,0 |

| Нижний полюс | 10 | 17,9 | 20 | 44,4 | 147 | 34,4 | 177 | 34,0 |

| Перешеек | 8 | 14,3 | 3 | 6,8 | 35 | 8,2 | 46 | 8,7 |

| Всего | 56 | 100,0 | 45 | 100,0 | 427 | 100,0 | 528 | 100,0 |

В структуре опухолевых заболеваний ЩЖ обращает внимание присутствие мелких очагов, размерами менее 10 мм (до 28,6% среди раков и до 11,1 % среди аденом) (табл. 1). Это затрудняло их дифференциацию при полинодозном поражении ЩЖ и обнаружение среди мелких пролиферирующих коллоидных узелков и инциденталом. До 17,8% раковых узлов были представлены крупными очаговыми образованиями, размерами более 30 мм в диаметре, что также было характерно и для узлового пролиферирующего зоба. Зависимости частоты встречаемости рака от размеров узла нами не выявлено (χ 2 =3,70, р=0,448).

Малигнизированные узлы чаще локализировались в средней трети доли, тогда как аденомы преимущественно располагались как в нижнем полюсе, так и в средней трети доли (табл. 2). Эхографические характеристики узловых образований различной морфологической структуры отличались большим разнообразием ультразвуковых признаков, что также затрудняло диагностику злокачественной патологии с помощью УЗИ (табл. 3).

Таблица 3. Ультразвуковые признаки узловых образований щитовидной железы

в сопоставлении с результатами морфологического исследования

| Признаки | Морфологическое строение узлов | Статистическая значимость | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Рак | Аденома | Узловой кол. зоб | |||||||

| Кол-во узлов | % | Кол-во узлов | % | Кол-во узлов | % | χ 2 | р | ||

| Эхогенность | Гипоэхогенность | 40 | 71,4 | 18 | 40,0 | 164 | 38,4 | 7,711 | 0,021 |

| Изоэхогенность | 13 | 23,2 | 19 | 42,2 | 172 | 40,3 | 3,116 | 0,211 | |

| Гиперэхогенность | 2 | 3,6 | 2 | 4,4 | 33 | 7,7 | 1,069 | 0,447 | |

| Смешанная | 1 | 1,8 | 6 | 13,3 | 58 | 13,6 | 5,479 | 0,065 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 427 | 100 | |||

| Границы | Ровные | 24 | 42,9 | 42 | 93,3 | 366 | 85,7 | 8,077 | 0,018 |

| Неровные | 32 | 57,1 | 3 | 6,7 | 61 | 14,3 | 35,948 | 0,0001 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 427 | 100 | |||

| Контур | Четкий | 24 | 42,9 | 43 | 95,6 | 394 | 92,3 | 9,677 | 0,008 |

| Нечеткий | 32 | 57,1 | 2 | 4,4 | 33 | 7,7 | 63,644 | 0,0001 | |

| Итого: | 56 | 42,9 | 45 | 100 | 427 | 100 | |||

| Ободок | Ободок Halo | 6 | 10,7 | 14 | 31,1 | 45 | 10,5 | 10,944 | 0,004 |

| Нет | 50 | 89,3 | 31 | 68,9 | 382 | 89,5 | 1,163 | 0,559 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 427 | 100 | |||

| Структура | Однородная | 14 | 25,0 | 10 | 22,2 | 153 | 35,8 | 2,873 | 0,238 |

| Неоднородная | 42 | 75,0 | 35 | 77,8 | 284 | 66,5 | 18,376 | 0,0001 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 427 | 102,3 | |||

| Кальцинаты | Кальцинаты | 23 | 41,1 | 14 | 31,1 | 27 | 6,3 | 48,497 | 0,0001 |

| Нет | 33 | 58,9 | 31 | 68,9 | 400 | 93,7 | 5,297 | 0,071 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 427 | 100 | |||

| Жидкость | Жидкостные участки | 12 | 21,4 | 9 | 20,0 | 123 | 28,8 | 1,59 | 0,451 |

| Нет | 44 | 78,6 | 36 | 80,0 | 304 | 71,2 | 0,41 | 0,815 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 427 | 100 | |||

| Капсула ЩЖ | Нарушение капсулы ЩЖ | 7 | 12,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 53,14 | 0,0001 |

| Нет | 49 | 87,5 | 45 | 100 | 427 | 100 | 0,21 | 0,9 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 427 | 100 | |||

| I | 2 | 3,6 | 0 | 0,0 | 22 | 7,5 | 4,124 | 0,125 | |

| II | 3 | 5,4 | 2 | 4,4 | 76 | 25,8 | 14,533 | 0,0001 | |

| III с внутриузловой гиперваскуляри-зацией | 12 | 21,4 | 21 | 46,7 | 77 | 26,1 | 4,847 | 0,089 | |

| III с внутриузловой гиповаскуляри-зацией | 32 | 57,1 | 19 | 42,2 | 108 | 36,6 | 3,271 | 0,195 | |

| IV | 7 | 12,5 | 3 | 6,7 | 12 | 4,1 | 5,544 | 0,063 | |

| Итого: | 56 | 100 | 45 | 100 | 295 | 100 | |||

В процессе ультразвукового обследования пациентов с узловыми образованиями ЩЖ решали несколько диагностических задач, которые определяли дальнейшую хирургическую тактику, в том числе выбор объема операции. Главная из них – определение морфологической структуры обнаруженных очагов тиреоидной паренхимы. При обнаружении злокачественной патологии не менее важно было оценить стадийность заболевания, то есть распространение процесса за пределы ЩЖ. И наконец, в-третьих – выявление всех узловых образований в тиреоидной паренхиме, определение их размеров, пространственного расположения, дифференциация участков неизмененной паренхимы, подлежащих сохранению.

При обнаружении узловых образований в тиреоидной паренхиме в первую очередь дифференцировали их злокачественную или доброкачественную природу.

Ретроспективный анализ показал, что в наших наблюдениях рак ЩЖ чаще встречался при множественном узловом поражении ЩЖ (в 62,5% случаев) и присутствовал в одном или нескольких узлах при многоузловом зобе. Одиночные раковые узлы выявлены в 21 случае (37,5%). Вместе с тем частота встречаемости рака ЩЖ в общей структуре моно- и полинодозного поражения ЩЖ практически не различалась и составляла соответственно 28,6%, и 19,9% (различия статистически не значимы, критерий χ 2 =0,912, р=0,340).

Одновременно несколько раковых очагов в одной или обеих долях гистологически верифицированы у 7 (14,3%) пациентов (у 2 в одной доле и у 5 в обеих долях (рис. 3)), причем в 2 случаях в виде микрофокусов до 3-5 мм в диаметре. В этих 2 наблюдениях (4,1% больных) микрофокусы злокачественных новообразований были предположены при УЗИ и определялись в виде гипоэхогенных участков неправильной формы с неровными контурами, размерами 4-5 мм в диаметре, расположенных в непосредственной близости с «основным» раковым узлом (рис. 4). В остальных 5 наблюдениях дополнительные злокачественные новообразования в тиреоидной паренхиме при УЗИ найдены не были.

Рисунок 3. Узлы папиллярного рака (белые стрелки) в правой доле и левой доле ЩЖ.

Рисунок 4. Узел папиллярного рака (двусторонняя стрелка)

и микрофокус рака (белая стрелка и пунктирные маркеры).

По морфологическому строению преобладали высокодифференцированные раки: 58,9% узлов соответствовали папиллярной карциноме, 26,8% – фолликулярной карциноме. Солидный (папиллярный и фолликулярный) рак встретился в 7,1% узлов, медуллярный – в 5,4% и недифференцированный – в единичном наблюдении (1,8%). В 10 наблюдениях (20,4%, 10/49) раку ЩЖ сопутствовал аутоиммунный тиреоидит с выраженными диффузно-псевдоузловыми изменениями паренхимы ЩЖ, а у 3 (6,1%, 3/49) больных рак ЩЖ сочетался с фолликулярными аденомами.

Стадия Т1-2 верифицирована у 33 (67,3%) больных, Т3 – у 7 (14,3%), Т4 – у 9 (18,4%). Лимфогенное метастазирование на стороне поражения обнаружено у 10,2% пациентов. Отдаленные метастазы в кости скелета были выявлены у одного больного (2,0%).

Раковые узлы несколько чаще локализовались в средней трети долей (42,9% узлов), реже в верхнем полюсе (25,0%), в нижней трети (17,9%) и в перешейке (14,2%) (критерий χ 2 =8,220, р=0,0540). И, как уже отмечалось, практически 1/3 узлов (28,6%) составили очаги менее 10 мм в диаметре (табл. 1, 2).

По сравнению с доброкачественными образованиями для раковых узлов были характерны следующие эхографические признаки: гипоэхогенность узла (71,4%), неоднородность структуры (75,0%), нечеткие неровные контуры (51,7%), более высокая встречаемость микрокальцинатов (41,1%) (таблица 3, рис. 5) Такие признаки были выявлены у 67,9% злокачественных очагов. При узлах менее 20 мм в диаметре «типичное» ультразвуковое изображение рака ЩЖ встретилось в 78,8% наблюдений, а при более крупных узлах (свыше 20 мм в диаметре) – лишь в 36,4%.

Рисунок 5. Узел папиллярного рака (двусторонняя стрелка).

«Типичное» ультразвуковое изображение злокачественного узла ЩЖ.

В 32,1% случаев определялось иное ультразвуковое изображение ракового узла, больше соответствующее коллоидному зобу (рис. 6) или аденоме (рис. 7). Такое «нетипичное» ультразвуковое изображение рака ЩЖ чаще выявлялось среди узловых образований размерами свыше 20 мм в диаметре (52,4%), а также среди фолликулярных аденокарцином, при солидных раках и в случае низкодифференцированного рака ЩЖ. Установлению правильного диагноза в этих случая на дооперационном этапе особенно помогала тонкоигольная аспирационная биопсия.

Рисунок 6. Узел папиллярного рака ЩЖ (двусторонняя стрелка). «Нетипичное»

ультразвуковое изображение злокачественного узла ЩЖ. Панорамное сканирование.

Рисунок 7. Узел папиллярного рака ЩЖ (двусторонняя стрелка). «Нетипичное»

ультразвуковое изображение злокачественного узла в перешейке ЩЖ.

Изучение сосудистого рисунка узловых образований тиреоидной паренхимы не способствовало значимому повышению результативности УЗИ в дифференциальной диагностике рака среди других узловых образований ЩЖ (табл. 4).

Таблица 4. Сравнение информативности серошкального УЗИ

и УЗИ с использованием цветокодирующих методик

| Показатели | Серошкальное УЗИ | Серошкальное УЗИ + цветокодирующие методики | Значения критерия z |

|---|---|---|---|

| Чувствительность | 62,5% | 64,3% | 0.002, р=0.942 |

| Специфичность | 84,5% | 87,7% | 1.327, р=0.185 |

| Точность | 82,2% | 85,2% | 1.336, p=0.216 |

| Прогностическая ценность положительного результата | 32,4% | 38,3% | 0.817, р=0.414 |

| Прогностическая ценность положительного результата | 95,0% | 95,4% | 0.248, р=0.808 |

Для большинства (78,5%) раковых узлов была характерна смешанная перинодулярная и внутриузловая ангиоархитектоника с преобладанием внутриузловой гиповаскуляризации, что не отличало их от трети коллоидных узлов и половины аденом (табл. 3, рис. 8). Рассчитанный критерий χ 2 для частоты встречаемости III типа сосудистого рисунка среди раков, аденом и узловых коллоидных узлов составил χ 2 =2,790, р=0,248.

Рисунок 8. Узел папиллярного рака ЩЖ (двусторонняя стрелка).

Сосудистый рисунок узла в режиме ЦДК (слева) и ЭД (справа).

Отсутствие васкуляризации в раковых узлах встретилось лишь в 2 наблюдениях (3,6%) при узлах менее 10 мм в диаметре. Невозможность визуализации их ангиоархитектоники объяснялась наличием кальцинатов, которые частично (рис. 9) или практически полностью выполняли очаги.

Рисунок 9. Аваскулярный узел папиллярного рака (стрелка)

с кальцинатами в структуре. Сканирование в режиме ЭД.

Аваскулярные узловые образования нередко встречались среди коллоидных пролиферирующих узлов (в 7,5% случаев), но это, как правило, были мелкие узелки диаметром не более 6-7 мм. Несмотря на отсутствие значимых различий, среди злокачественных новообразований чаще, чем среди коллоидных узлов и аденом, выявлялись очаги с отсутствием перинодулярной васкуляризации (IV тип сосудистого рисунка). В таких узлах в режимах ЦДК (ЭД) регистрировался внутриузловой, как правило, малоинтенсивный кровоток с отдельными внутриузловыми «обрубленными» и хаотично расположенными сосудами (рис. 10). В этих случаях применение 3-мерной реконструкции сосудистого рисунка (режим 3D-ангио) способствовало уточнению ангиоархитектоники узла, наличия, хода, выраженности и взаиморасположения узловых сосудов (рис. 11).

Рисунок 10. Скудная внутриузловая васкуляризация узла папиллярного рака

(двусторонняя стрелка) (IV тип сосудистого рисунка). Сканирование в режиме ЭД.

Рисунок 11. Сосудистый рисунок узла папиллярного рака (двусторонние стрелки)

в режиме ЭД (слева) и в режиме 3D-ангио.

Несмотря на отсутствие значимого повышения информативности УЗИ с использованием доплеровских методик в дифференциальной диагностике узловых образований различного морфологического строения, результаты ЦДК, ЭД, 3-мерной реконструкции сосудистого рисунка (режим 3D-ангио) следует учитывать при интерпретации ультразвукового изображения любого внутрипаренхиматозного очага. В случае выявления узлового образования только с внутриузловой васкуляризацией (IV тип сосудистого рисунка) и хаотичным дезорганизованным ходом сосудов с большой долей вероятности можно предполагать злокачественную природу узла, особенно при наличии «серошкальных ультразвуковых признаков злокачественности». При получении сосудистого рисунка с перинодулярной и внутриузловой васкуляризацией (III тип) дифференцировать рак, аденому и коллоидный узел при сходной серошкальной картине сложно. Вместе с тем, перинодулярная и внутриузловая гиперваскуляризация с правильным равномерным «спицеобразным» ходом сосудов чаще (в наших наблюдениях в половине случаев) соответствует аденоме (рис. 12). Таким образом, несмотря на то, что цветовое картирование существенно не повышает информативности ультразвуковой диагностики узловых образований щитовидной железы, это исследование является, на наш взгляд, необходимым не только для полноты характеристики обнаруженных образований, но и для корректного проведения обязательной пункционной биопсии.

Рисунок 12. Сосудистый рисунок аденомы ЩЖ в режиме 3D-ангио.

Анализируя сосудистый рисунок выявленных узловых образований, мы обратили внимание, что степень васкуляризации узлов в большей степени определялась размером узла, а не его морфологической структурой (табл. 5).

Таблица 5. Зависимость васкуляризации узловых образований от размеров узлов

| Тип сосудистого рисунка | Размеры узловых образований в мм | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ≤ 10 | от 11 до 20 | от 21 до 30 | от 31 до 40 | > 40 | Всего | |||||||

| Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | Кол-во | % | |

| I | 23 | 18,1 | 1 | 0,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | 6,1 |

| II | 48 | 37,8 | 22 | 20,6 | 7 | 8,4 | 2 | 4,9 | 2 | 5,3 | 81 | 20,5 |

| III с внутриузловой гиперваскуляризацией | 15 | 11,8 | 42 | 39,3 | 30 | 36,1 | 12 | 29,3 | 11 | 28,9 | 110 | 27,8 |

| III с внутриузловой гиповаскуляризацией | 31 | 24,4 | 35 | 32,7 | 45 | 54,2 | 25 | 61,0 | 23 | 60,5 | 159 | 40,2 |

| IV | 10 | 7,9 | 7 | 6,5 | 1 | 1,2 | 2 | 4,9 | 2 | 5,3 | 22 | 5,6 |

| Итого | 127 | 100 | 107 | 100 | 83 | 100 | 41 | 100 | 38 | 100 | 396 | 100 |

| значения χ 2 значения р | 28,241 0,0001 | 49,128 0,0001 | 75,567 0,0001 | 39,884 0,0001 | 36,059 0,0001 | |||||||

Так, среди мелких узлов (менее 10 мм в диаметре) преобладали (63,8%) узлы со скудной васкуляризацией (II или IV типа) или аваскулярные очаги. С увеличением размеров узлов уменьшалась частота встречаемости скудно васкуляризированных образований (с 36,2% при размерах менее 10 мм до 9,8% и 10,6% при размерах очагов свыше 30 и 40 мм). Кроме того, среди образований мелкого и среднего калибра (до 20 мм) с III типом сосудистого рисунка в наших наблюдениях встречались преимущественно узлы с внутриузловой гиперваскуляризацией, а среди более крупных (свыше 20 см и особенно свыше 40 мм в диаметре) – с интранодулярной гиповаскуляризацией.

В общей сложности на дооперационном этапе обследования информативность УЗИ в диагностике злокачественных опухолей ЩЖ составила: чувствительность – 63,4%, специфичность – 87,7%, точность – 85,2%, прогностическая ценность положительного результата – 38,3%, прогностическая ценность отрицательного результата – 95,4%. Информативность УЗИ во многом зависела от размеров опухоли, акустической структуры опухолевого узла, распространенности процесса, количества узлов, наличия синхронных поражений ЩЖ. Так, чувствительность УЗИ при выявлении рака при одиночном и многоузловом поражении составляла соответственно 85,7% против 51,4% (различия статистически значимы, z=2,305, р=0,021). Преобладание в наших наблюдениях пациентов с множественными узловыми образованиями ЩЖ (62,5% против 37,5%), высокая встречаемость «нетипичного» ультразвукового изображения ракового узла (32,1%), большое количество (41,0%) крупных узлов диаметром свыше 2 см объясняли недостаточно высокую чувствительность УЗИ в дифференциации злокачественной патологии ЩЖ. Существенному повышению результативности диагностики рака ЩЖ способствовали тонкоигольные аспирационные биопсии (ТАБ) подозрительных узлов с цитологическим исследованием пунктата. При сочетании УЗИ и ТАБ чувствительность метода возросла до 83,9%, специфичность – до 90,9%, точность – до 89,8%, прогностическая ценность положительного результата – до 62,7%, прогностическая ценность отрицательного результата – до 96,9%.

В случае обнаружения подозрительного в плане злокачественности очага в паренхиме ЩЖ возможностями УЗИ определяли распространенность опухолевого процесса, обращая внимание на нарушение целостности капсулы ЩЖ, наличие измененных лимфоузлов. Дополнительно проводили ультразвуковое обследование других органов и систем (печень, почки), учитывая возможность отдаленного метастазирования.

При исследовании всех образований, а особенно с прикапсульной локализацией и подозрительных на малигнизацию, в обязательном порядке изучали целостность капсулы ЩЖ. Среди заподозренных при УЗИ раках ЩЖ нарушения целостности капсулы в виде неровности, «смазанности» и прерывистости ее контура выявлено у 7 больных с раком ЩЖ (рис. 13).

Рисунок 13. Нарушение целостности капсулы ЩЖ (стрелки)

с инвазией опухоли (двусторонняя стрелка) в прилежащие мышцы.

Измененные лимфоузлы в зонах регионарного лимфооттока найдены при УЗИ у 19 пациентов с раковыми узлами в тиреоидной паренхиме. В 3 наблюдениях ультразвуковое изображение пораженных лимфоузлов очень походило на эхографическую картину ракового узла в ЩЖ. Лимфоузлы были гипоэхогенные, с ровным или неровным четким контуром, ближе к округлой форме, с соотношением длины к ширине Вверх

Источник