- Познай самого себя (nosce te ipsum)

- Разъяснения смысла фразы «Познай самого себя»

- ✍ Примеры

- С близким значением

- Познай самого себя

- Смотреть что такое «Познай самого себя» в других словарях:

- 1. «Познай самого себя»

- Читайте также

- 2. Человек как творец самого себя

- БУДДА: ПОБЕДИТЬ САМОГО СЕБЯ

- 5. Надлом в волении себя самого

- (γ) Здравомыслие как непонимание себя самого

- (α) Дух внутри себя самого, триединство

- 1. «Познай самого себя»

- Сосуществование начинается с самого себя

- Внести мир в самого себя

- «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ»

- 1. «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ»

- Познай самого себя

- ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

- Спасение самого себя

- О принятии и познании самого себя

Познай самого себя (nosce te ipsum)

(значение) — каждый должен изучить самого себя, чтобы понять смысл жизни, выработать правильное отношение к ней (заповедь Дельфийского оракула).

«Познай самого себя» это перевод с латинского языка фразы «Nosce te ipsum» (носцэ тэ ипсум) и с греческого языка «Gnothi se auton».

Древнегреческий философ Платон в диалоге «Протагор» сообщает, что семь мудрецов древней Греции (Фалес, Питтак, Биант, Солон, Клеобул, Мисон и Хилон), сойдясь вместе в храме Аполлона в Дельфах [ 1 ] в VI в. до н. э, написали: «Познай самого себя». Поэтому, эту мысль называют, также, как «заповедь Дельфийского оракула».

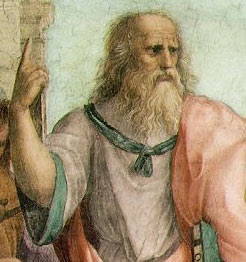

Платон на фреске Рафаэля Санти «Афинская школа»

Древнегреческий философ Хилон эту мысль формулировал как: «Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную».

Молодой философ Сократ, побывав в этом храме в молодости, сделал эту фразу девизом своей философии.

Примечания

↑ 1) — ныне представляет собой руины древнегреческого храма, датируемого IV веком до нашей эры. Он был возведён Спинтаром Коринфским, Ксенодором и Агафоном на останках более раннего храма, датируемого VI веком до н. э.

Разъяснения смысла фразы «Познай самого себя»

Мысль «Познай самого себя» по Сократу разъяснена в главе 9 «IX. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ?» повести «Греческий учитель Сократ» русского писателя Толстого Льва Николаевича (1828 – 1910):

«. Да вот хоть бы надпись на храме. Что там написано? Написали это в старину. Не про то ли самое, про что мы толкуем, как человеку с людьми жить?

— Там написано: «Узнай самого себя«, а не про то, как людям жить, отвечали Сократу.

— А может, и про то сказали: «Узнай самого себя«. Может быть, если мы узнаем самих себя, то и узнаем, как нам жить.

— Растолкуй нам это, Сократ, — сказал один. «

Древнеримский политик Цицерон Марк Тулий (106 – 43 до н.э.) в работе Тускуланские беседы, книга 1 (перевод В. О. Горенштейна) пишет:

Да, увидеть душу душою же — великое дело; в этом и состоит смысл Аполлонова завета: «Познай самого себя». Я сам полагаю, что он велит этим познать не члены наши, не рост, не облик: ведь мы и наши тела — вещи разные, и, разговаривая с тобой, я вовсе не с телом твоим разговариваю. Стало быть, говоря «Познай самого себя», он говорит: «Познай душу свою». Ибо тело для души — лишь сосуд или иное какое вместилище: как действует твоя душа, так действуешь ты сам. Познать это — поистине достойно божества: иначе это наставление некоего мудреца не было бы приписано самому богу.

✍ Примеры

«Что ответить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бедным», или «познай самого себя», и потому, что это легко сказать, я не знаю, что ответить.»

«Когда рассветает, я сижу в постели, обняв руками колена, и от нечего делать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совет, жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых всё условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.»

«Вы можете всё пересилить, но не можете пересилить самого себя. Да-с! «Гноти се автон», — говорили древние. Познай самого себя. А вы себя ни познать, ни пересилить не можете. Против своей природы не пойдешь. Да-с!»

С близким значением

Тварь ли я дрожащая или право имею?

Цитата из романа «Преступление и наказание» (1866 г.) русского писателя Достоевского Фёдора Михайловича (1821 – 1881). Этим вопросом задается главный герой романа Родион Раскольников, рассуждающий о себе, после убийства старухи процентщицы.

Источник

Познай самого себя

Познай самого себя

С латинского: Nosce te ipsum (носцэ тэ ипсум). Древнегреческий оригинал: Gnothi se auton (гноти сэ аутон).

Ошибочно приписывается древнегреческому философу Сократу.

Надпись на храме Аполлона в Дельфах. Как сообщает философ Платон в своем диалоге «Протагор», это плод совместных раздумий «семи великих мудрецов» Древней Греции. Он пишет, что однажды Фалес, Пит-так, Биант, Солон, Клеобул, Мисоне и Хилон (VI в. до н. э. ) собрались в храме Аполлона в Дельфах и в результате долгого диспута пришли к абсолютной, по их мнению, истине. Найденную истину — «познай самого себя» — они и написали на стене храма в Дельфах. Отсюда традиционное название этого тезиса — «заповедь Дельфийского оракула».

Что же касается Сократа, то он сделал это выражение весьма популярным, разъясняя его своим ученикам, широко используя в своих беседах и выступлениях. Вышеупомянутый древнегреческий философ Хилон эту же мысль развивал так: «Познай самого себя, и ты познаешь богов и Вселенную».

Употребляется: в смысле: человеку необходимо понять, что он хочет (что сделает его истинно счастливым) и какими возможностями для достижения этой цели он располагает.

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс» . Вадим Серов . 2003 .

Смотреть что такое «Познай самого себя» в других словарях:

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ — (греч. Gnothi seauton, лат. Nosce te ipsum) надпись на храме Аполлона в Дельфах как призыв бога Аполлона к каждому входящему. По преданию, эта идея была принесена в дар Аполлону «семью мудрецами». Автором ее в антич. источниках чаще называется… … Философская энциклопедия

«ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» — (греч. ? , лат. nosce te ipsum), изречение, высеченное на колонне при входе в храм Аполлона в Дельфах в качестве призыва к каждому входящему со стороны бога Аполлона. По преданию (см., напр., у Платона Протагор 343 а 8 bЗ), было принесено … Философская энциклопедия

Познай самого себя! — Ср. The proper study of mankind is man. A. Pope. Essay on Man. 2, 1. (1733). Ср. Connais toi toi même. Ср. Il (Démocrite) connaît l’univers et ne se connait pas. La Fontaine. Démocrite et les Abdéritains. Ср. Il meurt connu de tous et ne se… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

познай самого себя! — Ср. The proper study of mankind is man. A. Pope. Essay on Man. 2, 1. (1733). Ср. Connais toi toi même. Ср. Il (Démocrite) connaît l univers et ne se connaît pas. La Fontaine. Démocrite et les Abdéritains. Ср. Il meurt connu de tous et ne se… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Познай самого себя — (греч. «Gnothi seauton»), надпись в храме Аполлона в Дельфах. Это изречение приписывается Хилону, одному из Семи мудрецов … Словарь античности

“ЭТИКА, ИЛИ ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ” — “ЭТИКА, ИЛИ ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ” произведение Абеляра, написанное между 1132 и 1135. Состоит из двух книг (первая сохранилась полностью, вторая небольшой фрагмент). Первое упоминание в письме 1139 Гильома Сен Тьерри к Бернарду Клервоскому, в… … Философская энциклопедия

«ЭТИКА, ИЛИ ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» — – произведение Абеляра, написанное между 1132 и 1135. Состоит из двух книг (первая сохранилась полностью, вторая – небольшой фрагмент). Первое упоминание – в письме 1139 Гильома Сен Тьерри к Бернарду Клервоскому, в котором было положено начало… … Философская энциклопедия

Знай себя, и того будет с тебя — Знай себя, и того будетъ съ тебя (иноск.) не мѣшайся не въ свое дѣло. Ср. «Въ чужомъ огородѣ капусту садить!» Ср. Какое намъ дѣло до другихъ! Нѣтъ лучше того, какъ знать себя самого. Кн. Кутузовъ Смоленскій. Ср. Was deines Amts nicht ist, davon… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

знай себя, и того будет с тебя — (иноск.) не мешайся не в свое дело Ср. В чужом огороде капусту садить! Ср. Какое нам дело до других! Нет лучше того, как знать себя самого. Кн. Кутузов Смоленский. Ср. Was deines Amts nicht ist, davon lass deinen Vorwitz. Ср. Eat thay cake and… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Сковорода, Григорий Саввич — сын казака, род. в 1722 г. в Киевском наместничестве, Лубенском округе, селе Чернухах (нынешней Полтавской губ.). С ранних лет обнаруживал хорошие способности, любовь к музыке и благочестие. Воспитывался в киевском училище, где считался одним из… … Большая биографическая энциклопедия

Источник

1. «Познай самого себя»

1. «Познай самого себя»

«Познай самого себя» – это изречение или формула мудрости, приписываемая одному из «семи мудрецов» (обычно Хилону или Фалесу), фигурировало среди других аналогичных изречений и заповедей («Ничего слишком», «Заручился – разорился») на фронтоне Дельфийского храма[23]. Знаменательно и то, что дельфийское изречение, известное до Сократа и после него, закрепилось за ним. И это не случайно: ни один из мыслителей античного мира, кроме Сократа, не сделал установку на самопознание основной частью своего учения и руководящим принципом всей своей деятельности.

Сократовская установка на самопознание, т. е. превращение проблемы человека и «человеческих дел» в главную проблему философии, ознаменовавшая собой новый этап в истории греческой теоретической мысли, сохранила свою остроту и стала весьма актуальной в век научно-технической революции. Во всяком случае она невольно приходит на ум в связи о дискуссиями, развернувшимися за последнее время вокруг проблем «Человек – наука техника», «Наука, этика, гуманизм». Эти дискуссии перекликаются с сократовским пониманием основной задачи философии и ценности знания вообще. Неудивительно поэтому, что они нередко сопровождаются даются прямыми или косвенными ссылками на Сократа, на его идеи и мысли.

Особый интерес в этой связи вызывает сократовское истолкование дельфийской заповеди. Если верить Ксенофонту, который не всегда вдавался в философские тонкости, смысл изречения сводился Сократом к рекомендации осознать свои способности и возможности, к указанию на полезность объективной самооценки. Ксенофонтовский Сократ заявляет: «Кто знает себя, тот знает, что для него полезно, и ясно понимает, что он может и чего он не может. Занимаясь тем, что знает, он удовлетворяет свои нужды и живет счастливо, а не берясь за то, чего не знает, не делает ошибок и избегает несчастий. Благодаря этому он может определить ценность также и других людей и, пользуясь также ими, извлекает пользу и оберегает себя от несчастий» (Ксенофонт. Воспоминания, IV, 2, 26-27).

Нельзя сказать, что у Ксенофонта не было никаких оснований для подобных суждений. Сократ, который не вполне разграничивал теоретическое знание и практическое поведение, нередко высказывался в духе этического утилитаризма и эвдемонизма. Кроме того, из его тезиса о добродетели как знании легко было сделать вывод о полезности познания самого себя и других, о возможности избежать ошибок и неудач на почве осознания своих способностей и сил. Тем не менее не вызывает сомнения, что Ксенофонт понял Сократа узко и чрезмерно утилитарно. Если бы философ, у которого, как известно, слова не расходились с делом, придерживался позиции этического утилитаризма, приписываемой ему Ксенофонтом, то наверняка он не нашел бы ничего лучшего, как приспособиться к обстоятельствам своего времени: по меньшей мере он избежал бы возбуждения против себя судебного дела, не говоря уже о том, что если бы такое дело и было бы возбуждено, то он, говоря в духе Ксенофонта, уберег бы себя от «несчастья» – от вынесения ему смертного приговора.

Между тем Сократ в своей деятельности менее всего исходил из соображений собственной выгоды и пользы, не считался ни с какими обстоятельствами и, веря в правоту своего дела, сознательно обрекал себя на «несчастье», не шел на компромисс со своей совестью и убеждениями во время судебного процесса и не пытался использовать возможность бегства из тюрьмы после вынесения приговора.

Очевидно, что в дельфийское изречение Сократ вкладывал более широкое содержание и более глубокий смысл, чем это представлено у Ксенофонта. Самопознание в устах древнего философа означало прежде всего познание человеком своего внутреннего мира, осознание того, что осмысленная жизнь, духовное здоровье, гармония внутренних сил и внешней деятельности, удовлетвррение от нравственного поведения составляют высшее благо, высшую ценность. С этой ценностью не сравнимы никакие знания, какими бы полезными они ни были. Такой вывод следует, в частности, из диалога Платона «Хармид», где делается попытка выяснить смысл дельфийского изречения в связи с поисками определения благоразумия, рассудительности (sophrosyne).

Из этого же диалога мы узнаем, что Сократ, отвергая ряд определений благоразумия, подверг критике также определение Крития, согласно которому благоразумие равнозначно дельфийской надписи и означает «познание самого себя» (см. 164е). Эта критика на первый взгляд представляется довольно неожиданной со стороны того, кто сделал самопознание главным моментом своего учения.

Но это только на первый взгляд. На самом деле Сократ отвергает не идею дельфийского наставления, а ее истолкование, предложенное Критием. Из рассуждений Крития следует, что самопознание ценно потому, что оно приводит к выяснению способностей как своих собственных, так и других людей, устанавливает уровень знаний и степень компетентности каждого, дает возможность правителям определить место того или иного гражданина в системе полиса, словом, позволяет рационализировать все стороны общественной и государственной жизни, т. е. ведет к созданию рационально организованного общества, основанного на знаниях о человеке и обществе, на науке об управлении обществом и человеком.

В «Хармиде» (171е – 174с) Сократ, возражая Критию, говорит: «Таким образом, благодаря рассудительности (sophrosyne) и дом под нашим руководством хорошо бы управлялся, и государство и все прочее, что подвластно рассудительности. И если ошибки будут устранены и воцарится правильность, то все, кто будут так настроены, в любом деле необходимо станут действовать прекрасно и правильно, а ведь те, кто действуют правильно, бывают счастливы. Не так ли говорили мы, Критий… о рассудительности, когда утверждали, что великим благом было бы знать, кто что знает и чего он не знает?» – «Именно так…» – «Мне кажется, Критий, мы допустили неправильно». – «Почему?» – «А потому, что мы с легкостью допустили, будто для людей было бы великим благом, если бы каждый из нас делал сам то, что он знает, а то, что ему неведомо, препоручил бы людям знающим». – «Значит… мы неправильно допустили?» – «Мне кажется, неправильно». – «Ты говоришь о чудных вещах, мой Сократ». – «И мне так кажется…» (72е).

Сократ продолжает рассуждать в том смысле, что если бы нами руководила по преимуществу рассудительность, понимаемая так, как мы ныне ее определили, то она осуществилась бы сообразно знаниям (и не так, как это имеет место теперь); тогда не обманул бы нас ни кормчий, который только носит это имя, а не заслуживает его, ни врач, ни военачальник; тогда не укрылся бы от нас никто, приписывающий себе такое знание, какого он не имеет. А через такое состояние дел наше тело было бы более здоровым, чем ныне; мы спасались бы от опасности и на море и на войне; у нас и посуда, и одежда, и обувь, и все вещи были бы изготовлены искусно, ибо нам служили бы истинные мастера. Даже если бы ты захотел, чтобы прорицание мы сочли также знанием будущего и поставили бы под управление рассудительности, то и тут мы избавились бы от хвастунов и избрали бы истинных прорицателей, которые действительно предсказывают будущее. Представляя человеческий род в таком состоянии, я признаю, что поступали бы и жили бы сообразно со знанием, потому что рассудительность (sophrosyne) была бы на страже и не позволила бы, чтобы незнание вмешивалось в наши дела и занятия. Однако еще не можем сказать, любезный Критий, что, действуя согласно знанию, мы жили бы благополучно и были бы счастливы (см. там же, 173а-d).

В ответ на эту речь, полную тонкой иронии, Критий замечает: «Но, если ты недооцениваешь сознательный подход, ты нелегко отышешь другое средство осуществления благополучия» (173а). Но «разъясни мне еще немного», продолжает Сократ и спрашивает: «К чему должен я применить сознательный подход? Не к изготовлению ли обуви?», или «к обработке шерсти» меди, дерева или еще чего-либо в этом роде?» – «Конечно, нет», – отвечает Критий. «Следовательно, – заключает Сократ, – мы не будем продолжать настаивать на слове, гласящем, что человек, живущий сознательно, тем самым «благоденствует» (173е). Далее серией вопросов и ответов Сократ заставляет Критик признать, что жить благополучно и счастливо – это значит жить не со знанием вообще и не со всеми другими знаниями, а только с тем, что относится к добру и злу (см. там же, 174b-с).

Иначе говоря, никакие знания и никакие навыки сами по себе не гарантируют благополучия и не делают человека счастливым: технические и иные знания «полезны» (т. е. приобретают смысл и значение) в зависимости от познания добра и зла. Более того, и знание добра и зла, по Сократу, не является подлинным благом, если оно остается только голым знанием и не ведет к «врачеванию души» (см. там же, 157а), к укреплению ее «здоровья». Таким образом, дельфийское «Познай самого себя» было для Сократа признанием души (psyche) руководящим началом в человеке, призывом к «заботе о душе», к осмысленной духовной жизни, к воспитанию, благородства духа (см. Платон. Апология, 29е – 30b). «Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, и молодого, и старого, заботиться прежде и сильнее всего не о теле и не о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше» (там же, 30b). Философ был непоколебимо убежден в том, что только на пути интеллектуального и морального проникновения в свое «я», в свой внутренний мир возможны самосовершенствование, добродетель и благая жизнь.

Сократовское самопознание своим острием было направлено против «всезнайства» (polymathie) софистов и их ориентации на внешний успех, против их «техники» доказательства и опровержения любого тезиса, даже заведомо ложного. По мысли Сократа, приобретенные знания и мастерство («техника») в какой-либо области деятельности, как таковые, еще не дают блага человеку. Они могут быть использованы и во вред ему. Поэтому нет гарантий относительно того, как и в каком направлении они будут использованы.

Рассуждая в духе Сократа, можно сказать, что «всезнайству» и мастерству софистов не хватает самого главного – знания человека, носителя знания и мастерства. Правда, если «знания о человеке» свести к знаниям психологических механизмов человеческой природы и использованию их в определенных (узкоэгоистических и политических) целях, то в этом деле софисты своим мастерством убеждать, своей «техникой» воздействия на аудиторию, красноречием и диалектическим (полемическим) искусством достигли многого. И секрет их успеха – безразличие к истине, к добру, равнодушие к человеку, к его нравственному миру. Ведь софистам важнее всего было доказывать и опровергать, а что именно – не имело значения; сегодня он защищал одни положения, а завтра же не исключено, что он станет отстаивать прямо противоположные положения, также отвечая возможным оппонентам. Главное и решающее для софиста – это успех. Все остальное – лишь средства.

«Многознанию» софистов Сократ противопоставил знание своего незнания, которое свидетельствовало – подчеркнем еще раз – отнюдь не о его скептицизме или ложной скромности, а о его стремлении к более глубокому знанию, к отказу от свойственного софистам накопления разнородных знаний, пригодных во всех случаях жизни. По Сократу (и Платону), софисты знают многое, обладают энциклопедическими знаниями. Но их знания носят раздробленный характер, являются частичными. Это, собственно, и не знания, а всего лишь мнения. Раздробленность «знаний» (мнений) не позволяет им задуматься о единстве знания, о различии между разрозненными мнениями и пониманием; софисты многое знают, но мало понимают; они сведущи, ко не мудры. Так и должно быть, ибо мудрость, тождественная пониманию, не сводится к набору знаний, к множеству мнений. Вот почему платоновский Сократ в «Пире» (202а), указывая на отличие подлинного знания (понимания) от мнения, или представления, замечает, что «правильное, но не подкрепленное объяснением мнение» нельзя считать знанием: «Если нет объяснения, какое же это знание? Но это и не невежество. Ведь если это соответствует тому, что есть на самом деле, какое это невежество? По-видимому, верное представление – это нечто среднее между пониманием и невежеством (metaxy sophias kai amorthias).

Итак, верное описание чего-либо существующего «на самом деле», не будучи неведением, представляет собой некоторую степень знания. В сущности же это не столько знание, сколько правильное мнение, адекватное представление. Подлинное знание выходит за пределы описания и констатации того, что есть «на самом деле»; оно требует обоснования «мнения», предполагает выяснение смысла и значения установленного, побуждает к познанию общего и единого. Стремление к пониманию – отличительная особенность философии и философа.

Согласно платоновскому Сократу, софистам чуждо это стремление, они игнорируют понимание, ограничиваются установлением различий (в частности, описанием различных восприятий, представлений и оценок), останавливаются на индивидуальном, частном и субъективном; абсолютизируя индивидуальное, особенное и субъективное, они забывают об объективном и общем, о едином. Не удивительно, что для них нет ценности за пределами оценки индивида; ведь если «человек – мера всех вещей», то это значит, что каждый по-своему прав: нет ни истины, ни лжи, есть только «техника» внушения и убеждения. К овладению этой техникой софисты, по мысли платоновского Сократа, и свели всю ценность знания и познания: они хотят основать господство над человеком на науке о человеке.

При всем внешнем сходстве майевтики Сократа с полемическим искусством софистов эти два способа ведения диалога совершенно различны по своей сути и направленности. Искусство софистов, будучи «техническим» знанием, описательной наукой о человеке, имело в виду «овладение» человеком, эффективное манипулирование его сознанием и поведением, в то время как майевтика Сократа, ориентированная на самопонимание, ставила целью осознание человеком своей автономии, раскрытие им своей сущности как разумно-нравственного и свободного существа. Майевтика Сократа – это способ реализации дельфийского призыва, с помощью которого собеседник становится соискателем единой истины, единой добродетели, словом, соискателем общих определений.

Майевтику Сократа нельзя рассматривать просто как вспомогательное средство на пути совместного исследования этических проблем и поиска общих определений. Она основана на естественном стремлении человека к самостоятельному исследованию тех или иных проблем и их решению посредством диалога. Поэтому роль человека, владеющего майевтикой и вообще вопросно ответным методом, заключается, по мнению Сократа, в том, чтобы ставить вопросы и прояснять их смысл, подвергать критике («обличению») выдвигаемые собеседником суждения, оставляя, однако, за последним окончательное решение вопроса о том, что является истиной, что заблуждением, что добром, а что злом и т. д. Оценивая метод Сократа как величайшее завоевание человеческой мысли, известный американский ученый Г. Властос справедливо подчеркивает, что хотя сократовский метод делает исследование этических проблем доступным для любого смертного, тем не менее это далеко не легкое дело, требующее не только высокой интеллектуальной бдительности, но и наличия таких нравственных качеств, как искренность, скромность и мужество; сократовский метод предполагает, что высказываемое вами мнение должно быть вашим мнением, причем мнением, которого вы придерживаетесь на практике; в процессе диалога ваше «Я» порой может потерпеть фиаско, а признание этого факта требует определенного мужества; в результате исследования нравственно-этических проблем вы можете прийти к выводу, что избранный вами образ жизни неправилен и подлежит коренному изменению. Здесь от вас требуется смирение и осознание своей ошибки. Но, спрашивает Властос, нет ли известной доли риска в том, что арбитром нравственной истины становится всякий человек, иначе говоря, где критерий того, что для одного человека будет считаться этическим, или нравственным, а для другого нет? По мнению Г. Властоса, такой риск, причем серьезный, несомненно имеется; сократовское «я знаю, что я ничего не знаю» явно означает, что «я могу ошибаться в результатах, достигнутых этим методом». Однако, если Сократ мог ошибаться, то тем более может ошибаться Том, Дик или Гарри. Почему же, в таком случае, сократовский метод открыт всякому? А потому, что для Сократа жизнь человека, лишенная исследования этических и других подобных вопросов, не стоит того, чтобы ее прожить (см. Платон, Апология, 38а). В заключение Властос замечает, что трудно считать человека достигшим зрелости, если он не добился права иметь собственное суждение по нравственно-этическим проблемам; если же человек претендует на обладание этим правом, то он должен смириться с возможностью неверного суждения и преднамеренного риска. Это – цена, которую следует заплатить за право быть свободным человеком (см. 98, 20-21).

Итак, сократовское самопознание – это поиск общих (прежде всего этических) определений, это забота о своей душе, о своем назначении. Ориентация на познание общего, или всеобщего (нравственного и вообще идеального), в человеке, установка на оценку поступков в свете этого всеобщего и на гармонию между внутренними побудительными мотивами и внешней деятельностью для достижения благой и осмысленной жизни по необходимости приводили Сократа к размышлениям о взаимоотношении познания (знания) и добродетели. Но прежде чем перейти к этой центральной части этического учения афинского философа, мы остановимся еще на одном сложном вопросе, на вопросе о «демоне» (даймоне, даймонионе) Сократа.

Читайте также

2. Человек как творец самого себя

2. Человек как творец самого себя Посмотрим теперь, чем возрожденческое понимание человека отличается от античного и средневекового. Обратимся к рассуждению одного из итальянских гуманистов, Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494), в его знаменитой «Речи о достоинстве

БУДДА: ПОБЕДИТЬ САМОГО СЕБЯ

БУДДА: ПОБЕДИТЬ САМОГО СЕБЯ Человек — существо незавершенное и обладающее сознанием этого. Потому он вечно недоволен собой. Он включен в жизненный процесс и в то же время возвышается над ним. Он не отождествляет себя со своей жизнедеятельностью, он судит, оценивает ее с

5. Надлом в волении себя самого

5. Надлом в волении себя самого — В воле истины к себе самой заключается некоторый надлом. Хотя своеволие сугубого существования остается чуждым пафосу в ничтожности инстинктивной природы, а если его избирают умышленно — зла, но надлом в самобытии, на который решается

(γ) Здравомыслие как непонимание себя самого

(?) Здравомыслие как непонимание себя самого Просвещение, стало быть, постигает свой предмет прежде всего и вообще так, что принимает его за чистое здравомыслие и, не узнавая [в нем] себя самого, объявляет его заблуждением. В здравомыслии как таковом сознание постигает

(α) Дух внутри себя самого, триединство

(?) Дух внутри себя самого, триединство Поскольку дух сначала представляется как субстанция в стихии чистого мышления, он тем самым непосредственно есть простая себе самой равная вечная сущность, но имеющая не это абстрактное значение сущности, а значение абсолютного

1. «Познай самого себя»

1. «Познай самого себя» «Познай самого себя» – это изречение или формула мудрости, приписываемая одному из «семи мудрецов» (обычно Хилону или Фалесу), фигурировало среди других аналогичных изречений и заповедей («Ничего слишком», «Заручился – разорился») на фронтоне

Сосуществование начинается с самого себя

Сосуществование начинается с самого себя Не всегда легко отделить то, чего хочет тело, от того, что требуют эмоции или просит наш разум, тем более что эти требования и просьбы не всегда ясные и не всегда постоянные.Безусловно, необходимо согласие между этими факторами,

Внести мир в самого себя

Внести мир в самого себя Залог нашего внутреннего мира – в том, чтобы ослабить свои недостатки силой собственных достоинств, сократить свои негативные аспекты и оставить место аспектам позитивным, но пока скрытым.Это мир с самим собой и с другими.Это мир, рождающийся из

«ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ»

«ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» Автором этого изречения, начертанного на храме Аполлона в Дельфах, по традиции считался спартанец Хилон, один из семи греческих мудрецов.[4]Дельфийский храм пользовался громадным авторитетом среди всех эллинов. Считалось, что устами дельфийского

1. «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ»

1. «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» Древнегреческий совет «познай самого себя» может нести в себе много уровней мистического постижения, но вдобавок к этим аспектам дела существует еще очень простой, универсальный и попросту прагматический аспект. Несомненно, всякое знание о чем

Познай самого себя

Познай самого себя Легкое и трудноеМы говорим о трудной работе, трудной теме, трудных психологических ситуациях, трудных обязанностях или обстоятельствах, трудных людях, трудных временах… Этот перечень можно продолжать до бесконечности, однако мы не собираемся здесь

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ 1.Мы уже знаем, что психическая энергия существует. Мы уже чувствует, что в овладении этой энергией все наше счастье и будущее. Мы часто говорим о психической энергии; она уже вошла в обиход нашей жизни. Мы уже знаем, когда ее много или мало в нас. Мы даже

Спасение самого себя

Спасение самого себя Жил-был человек, державший домашний скот. От одного мудреца он выучился понимать язык животных и постепенно начал подслушивать их разговоры.Как-то раз этот человек услышал, как петух сказал собаке, что лошадь совсем скоро околеет. Чтобы не нести

О принятии и познании самого себя

О принятии и познании самого себя Невозможно принять себя, отрекаясь. Изменить себя можно, лишь приняв. Познать себя можно, только

Источник