Что значит электоральная функция политической партии

Как известно, каждая социальная группа (класс, слой) имеет свои особые интересы, которые ей хотелось бы довести до сведения всего общества и, главное, до сведения властей. С выражением этих групповых интересов и защитой их на государственном уровне и связана деятельность политических партий. Прообразы партий возникли еще в средневековой Италии (XII — XV в.в.), однако современные формы партии стали принимать лишь на рубеже XVIII — XIX в.в. и особенно во 2-й половине последнего (в Англии, Франции, США и других странах, в России — на рубеже (XIX — XX в.в.).

По наиболее общему определению, политическая партия — это добровольная, негосударственная организация людей, объединенных общей идеологией и активным стремлением завоевать и осуществлять политическую власть в обществе. Партии выполняют многочисленные и разнообразные функции. Хотя все они тесно переплетаются, их можно сгруппировать по следующим пяти главным направлениям.

Функции политических партий:

— социальная;

— идеологическая;

— политическая;

— управленческая;

— электоральная.

Социальная функция. Она заключается в том, что партия обобщенно выражает и защищает интересы той или иной социальной группы и доводит до уровня государственной власти ее требования, иногда участвуя в разработке мероприятий по их выполнению При этом в последние десятилетия, стремясь расширить свою социальную базу (т. е. число своих сторонников), многие партии стараются представлять в обществе запросы не одной, а нескольких близких социальных групп.

Идеологическая функция партии проявляется 1) в разработке партийной идеологии (теоретических концепций, партийной программы, социально-экономических и политических стратегий, оценок событий, лозунгов и т. п.), а также 2) в распространении, пропаганде этой идеологии, в политической информации и воспитательной работе. При этом принципиально важно для любой партии быть способной к идеологическому обновлению. Дело в том, что так называемые «твердые убеждения», которыми любили гордиться ортодоксальные члены КПСС, могут и повредить партии. Стремительное развитие и рационализация жизни современного общества требуют постоянной и гибкой политической модернизации, т. е. осовременивания политической деятельности, приведения ее в соответствие с новыми условиями и в состояние готовности отвечать на вызовы времени. Иначе партия может оторваться от жизни, станет застойной, «вчерашней» партией уходящих поколений и растеряет былых сторонников.

Политическая функция состоит прежде всего в овладении государственной властью. Для выполнения этой главной задачи партии подбирают и «выращивают» своих политических лидеров, готовят специалистов по различным проблемам общественной жизни, выдвигают кандидатов на выборные и невыборные должности, активно работают в парламентах и других государственных органах

Управленческая функция характерна для партий, стоящих у власти (особенно в коммунистических обществах). Такие партии превращаются в своего рода государственные, ибо они организуют и направляют действия государства, инициируют социальные и политические изменения в обществе, руководят различными сферами общественной жизни.

Наконец, электоральная функция партий проявляется в том, что они активно участвуют в выборах, организуют избирательные кампании, проводят информационно-пропагандистскую работу со своим потенциальным электоратом, выступают с предвыборными программами, контролируют ход выборов и так далее.

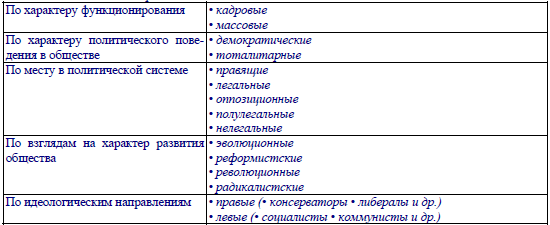

Основные типы партий

Современная политологам выделяет множество взаимопереплетающихся типов партий по самым различным признакам. Основные из них представлены в рисунке. Так, по характеру функционирования партий широко распространено их деление на кадровые и массовые. Кадровые партии отличаются немногочисленностью, свободным членством, отсутствием четкой структуры и членских взносов. Они действуют преимущественно в период предвыборных кампаний и в парламентах, опираясь на профессиональных политиков и финансовую поддержку бизнеса и отдельных граждан.

Массовые партии, напротив, многочисленны, четко организованы, имеют членские взносы и действуют постоянно, выполняя прежде всего социальную, идеологическую и политическую функции. Примером первых могут служить демократическая и республиканская партии в США, вторых — социал-демократические партии в Швеции, ФРГ и некоторых других странах.

По характеру политического поведения в обществе тоже можно выделить два основных типа партий. Демократическим партиям присущи уважительное отношение к политическому разномыслию и плюрализму в обществе, терпимость (или толерантность) к другим партиям и межпартийной конкуренции, готовность к компромиссам и сотрудничеству с другими социальными силами.

В отличие от этого тоталитарные партии стремятся к монопольному положению и господству, абсолютному подчинению себе других политических институтов (партий, движений, государства), к искоренению инакомыслия и утверждению единой идеологии в обществе. Для достижения своих целей они стараются объединить всех недовольных в обществе и направить все виды социальных протестов в одно русло.

По месту в политической системе, или в зависимости от их участия в осуществлении власти, партии подразделяют на правящие (властвующие) и оппозиционные. Последние, в свою очередь, можно разделить на легальные (разрешенные и зарегистрированные государством и действующие в рамках закона), полулегальные (не зарегистрированные, но и не запрещенные) и нелегальные, которые запрещены государством и часто действуют в условиях конспирации и подполья.

Оппозиционным партиям часто свойственно своеобразное поведение не обладая властью и ни за что не отвечая, они категорически отмежевываются от «пагубного курса» правящих кругов, нещадно критикуя его. Так зарабатываются голоса будущих избирателей. Однако придя к власти, бывшие оппозиционеры совершают подчас все те же «пагубные ошибки».

Четвертый признак в нашей схеме классификации политических партий — их взгляды на характер развития общества. По нему можно условно выделить четыре основных типа партий. Эволюционные партии отталкиваются от того, что социально-политические структуры общества должны формироваться и развиваться на протяжении многих веков путем постепенного и органичного приспособления старых, традиционных форм к возникающим новым условиям жизни. Реформистские партии готовы подталкивать, ускорять процесс эволюционного развития общества проведением в нем необходимых реформ. В отличие от последних, революционные партии нацелены на ускорение общественного прогресса не только реформами, но и с помощью революций, позволяющих в одночасье избавляться от всего старого и отжившего, чтобы строить на их месте новый мир.

Еще одно политическое течение представляют так называемые радикалистские партии. Их отличают по меньшей мере три главные особенности: 1) они ставят перед собой задачу добиться не частичных, а коренных изменений в той или иной области общественной жизни; 2) в достижении своих целей они настроены на радикализм, на применение крайних, «хирургических», насильственных мер (террор, убийства, репрессии, взрывы, поджоги, незаконные захваты людей, каких либо объектов и т. п.). При этом 3) они часто создают напряженность в обществе, обстановку конфронтации, вражды непримиримости («кто не с нами — тот против нас»). Именно подобным образом действуют, например, различные экстремистские террористические группировки на северо-западе Индии, а также в уже упомянутых Алжире и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В большинстве стран мира существуют не одна (как в недавнем прошлом у нас в Советском Союзе), а несколько или даже много политических партий. Их совокупность в каждой данной стране и образует партийную систему. Такая система (особенно если она состоит не из одной партии и, значит, есть выбор) — важный элемент жизни общества: она дает выход различным запросам граждан, поддерживает равновесие между социальными группами и представляющими их политическими силами, позволяет многим людям реально участвовать в политике.

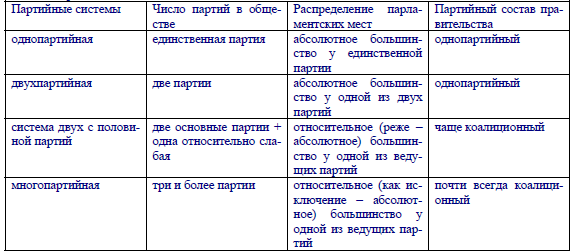

Наиболее распространенная типология партийных систем основана на количественном критерии — числе партий, реально борющихся за власть или оказывающих на нее влияние. В ходе исторического развития сформировались четыре основных типа партийных систем.

Партийные системы:

— однопартийная;

— многопартийная;

— двухполовинная партийная;

— многопартийная

О первой из них однопартийной системе — как о системе можно говорить лишь условно, поскольку здесь существует только одна партия, монополизировавшая всю политическую власть в стране и лишившая избирателей какого бы то ни было выбора. Однопартийный бесконкурентный и застойный режим характерен для тоталитарных и авторитарных государств. Партия и государство там — по сути одно целое (как, например, в сегодняшней Кубе с ее единственной Коммунистической партией или в Корейской Народно-Демократической Республике, где Трудовая партия Кореи — тоже фактически монополист).

В условиях двухпартийной системы власть оказывается у одной из двух партий. Классический пример — британская система с консервативной и лейбористской партиями, которые с той или иной степенью очередности имеют в парламенте абсолютное большинство и формируют правительство. При этом не исключено наличие других партий, но не имеющих реальных шансов прийти к власти.

Система двух с половиной партий — по существу разновидность двухпартийной модели, но заслуживает отдельного разъяснения. Она имеет место, когда рядом с двумя основными партиями появляется третья — относительно слабая, но способная помочь первой или второй получить власть. В этом случае одна из основных партий и третья образуют коалицию, которая обеспечивает обеим (в сумме) большее число голосов на выборах или непосредственно в парламенте.

Хорошей иллюстрацией здесь может послужить ФРГ 1969-1982 гг. — периода коалиционного правления двух партии. Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП). Возьмем, например, выборы 1976 г. Две основные партии страны — СДПГ и блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) — получили тогда соответственно 42,6% и 48,6% голосов избирателей. И если бы не коалиция с «маленькой» партией — СвДП (7,9% голосов), СДПГ не получила бы власть. Недаром в октябре 1982, когда свободные демократы вышли из данной коалиции, в стране разразился правительственный кризис, и власть после досрочных парламентских выборов перешла к ХДС/ХСС (правда, опять-таки с коалиционной помощью СвДП).

Тот же принцип создания партийных коалиций для прихода к власти действует и при многопартийных системах, т. е., когда в стране существуют три и более партии, каждая из которых собирает на выборах значительное число голосов. Таким образом, если обобщить, то получается, что коалиционные правительства — признак системы с более чем двумя партиями, а однопартийные правительства — одно- или двухпартийных систем.

Партийные системы, их типология

Наиболее распространенными в демократическом мире являются системы двух- и многопартийные. Первые обычно характерны для устоявшихся, идеологически более однородных и консолидированных обществ с богатым опытом демократии (Великобритания, США). Вторые — для обществ с большей степенью фрагментации, т. е. разобщенности, разделенности групп населения по национальным, социально-экономическим, религиозным или мировоззренческим признакам (Бельгия, Израиль, Швейцария, Швеция и др.).

У каждой из этих систем, естественно, существуют свои плюсы и минусы. Так, наличие многих партий создает, с одной стороны, живительную конкуренцию политических сил, стимулируя поиск путей более эффективного управления обществом. Но, с другой стороны, она же способствует «размельчению» и раздроблению интересов людей, затрудняя согласование и гармонизацию их позиций. Это может обострять противоречия в обществе и вести к политической нестабильности.

В свою очередь двухпартийная схема, обеспечивая подчас большую устойчивость политической жизни, порождает свои недостатки. Так, идеологии только двух партий могут оказаться слишком крайними и однотонными — без необходимых, идущих от многоцветности жизни, нюансов. Это лишает политический спектр общества уравновешивающих интересы людей, компромиссных, партийных позиций, обедняя выбор для избирателей. В результате может стимулироваться либо а) так называемое протестное голосование (не за одного из кандидатов лишь двух партий, а против другого), либо б) по принципу выбора из двух зол меньшего, либо в) полное игнорирование выборов.

Особенности многопартийности в современной России

Сегодняшнюю Россию тоже можно отнести к странам с многопартийностью (если даже не сверхмногопартийностью), ибо счет числа зарегистрированных политических партий и движений давно идет на сотни. Однако подавляющее большинство из них существуют лишь на бумаге. Реально работающие структуры имеют только несколько десятков партийных организаций и групп, из которых в Государственной думе (1998) представлены четыре. Наиболее наглядно и емко эту ситуацию с наличием огромного числа псевдопартий характеризует перефразированное название известной шекспировской пьесы «много партий из ничего». Почему так?

Прежде всего потому, что возникновение политических партий и движений в нашем отечестве идет противоестественным образом. Вспомним, что нормально партии рождаются снизу: социальные группы, осознав через свой авангард свои общие интересы, «ищут» политическую силу (союз, партию, движение и лидера), которая бы могла заявить о них обществу и властям.

В России же большей частью наоборот. В ее политических кругах тесно от амбициозных претендентов на лидерство. Каждый из них стремится стать пусть маленьким, но самостоятельным и единоличным вождем, поэтому им трудно договариваться между собой, чтобы объединить усилия. В результате появляются десятки лидеров, жаждущих образовать хотя бы мини-партию вокруг себя. Конечно, сегодня российское общество сильно фрагментировано (левые и правые, националисты и космополиты, славянофилы и западники, государственники и противники этатизма, любители пива и любители молока и т. д.), но не до такой же степени, чтобы на каждого из десятков тщеславных вождей нашелся свой отдельный «социальный фрагмент».

Создаваемые таким образом именные миниатюрные партии не без основания называют иногда латинским термином «клиентела». В самом деле, подобная клиентела представляет собой группу политических активистов, объединившихся вокруг того или иного заметного и, возможно, влиятельного политика (патрона). Эти активисты работают на успех своего патрона и связаны с ним отношениями личной зависимости, поэтому с уходом последнего с политической сцены рушится и вся конструкция «партии» (хотя не исключен и благоприятный вариант: постепенное расширение, укрепление и перерастание клиентелы в настоящую партию).

Таким образом, можно заключить, что в сегодняшней России пока идет лишь процесс становления подлинной многопартийности. Иначе и не могло быть, поскольку само российское общество (интересы которого призваны выражать партии) еще далеко не обрело цивилизованную и устойчивую структуру. Соответственно и партии (большинство из них точнее называть протопартиями): во многом не определились программно-идеологически; еще только ищут круг своих возможных сторонников; увязли в сиюминутных перебранках между собой, в конъюнктурщине; в неконструктивном (неплодотворном) критиканстве правительства; в сомнительных играх и спекуляциях на естественных чувствах и образах доверчивых «простых людей» (на их ностальгии по безвозвратному СССР и тоске по ушедшей молодости, на национальных и патриотических чувствах, на искаженных представлениях об «империалистическом», «эксплуататорском» Западе и т. п.).

Источник