- Что такое Экзистенциализм

- Основные идеи экзистенциализма:

- Экзистенциальные проблемы

- Цели экзистенциализма

- История экзистенциализма

- Личность в экзистенциализме

- Представители экзистенциализма

- Философы-экзистенциалисты:

- Писатели-экзистенциалисты:

- Экзистенциализм Кьеркегора

- Экзистенциализм Ницше

- Нигилизм

- Экзистенциализм Гуссерля

- Экзистенциализм Сартра

- Экзистенциализм и религия

- Атеистический экзистенциализм

- Религиозный экзистенциализм

- «Позитивный» экзистенциализм

- Трансценденция

- Что такое экзистенциализм и что значит экзистенциальный взгляд на мир

- Понятия экзистенциализма

- Философы экзистенциалисты

- Экзистенциализм глазами обывателей

- Основные уроки

Что такое Экзистенциализм

Экзистенциализм (от лат. exsistentia — «существование») — философское течение, а также направление в литературе, возникшие в начале 19 века, которые уделяют внимание существованию человека, его одиночеству и оторванности, поискам его «Я» и смысла жизни, который выражался бы в полной свободе от внешнего окружения и в свободе выбора.

Датский философ Сёрен Кьеркегор (в России его фамилия переводится также как Киргегард) считается первым философом, кто высказывал экзистенциональные идеи. Сам термин экзистенциализм был введён немецким философом Фрицем Хайнеманом в 1929 году.

Экзистенция (лат. exsistentia — «существование») — понятие в философии, обозначающее бытиё конкретного человека, существование, в процессе которого человек становится неповторимой личностью.

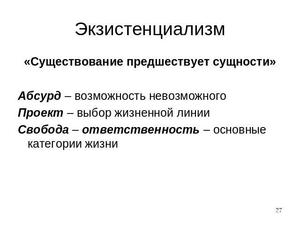

Основные идеи экзистенциализма:

- в центре находится существование каждого конкретного человека, его «Я»;

- внешняя жизнь человека и окружающая его среда не важны, важно лишь его внутреннее бытиё;

- пессимистичный способ восприятия мира: жизнь представляется трагичной и бессмысленной;

- человек свободен в своём выборе;

- у жизни нет цели, то, что важно, — это само существование, бытиё;

- отрицание науки.

Эти идеи поддерживаются представителями буржуазии. Экзистенциалисты имеют различные политические, социальные и религиозные взгляды. Но схожи они тем, что важнейшими эмоциями человека считают отрицательные эмоции: страдание, страх, озабоченность и другие.

Экзистенциальные проблемы

Экзистенциальные проблемы или экзистенциальный кризис — это состояние, которое появляется у человека, когда он не может понять, в чём смысл его жизни, в чём её ценность и для чего он живёт. Как правило, такими вопросами задаются люди, которые живут в развитых странах. Потому что их основные потребности уже удовлетворены и борьба за выживание окончена.

- «В чём смысл строить отношения, если все люди умирают в одиночку?»

- «Какова цель моей жизни?»

- «Какой смысл того, чем я занимаюсь, если меня скоро забудут?»

- «Как понять, что то, что я делаю, — хорошо?»

Цели экзистенциализма

Экзистенциализм уделяет большое внимание образованию человека. В частности, образование должно подготовить ребёнка к жизни. А именно:

- научить его распознавать своё истинное «Я». Французский философ Жан-Поль Сартр говорил, что есть «Я», которым мы являемся в определённый момент, потому что существуем, и есть «Я», которым мы становимся, потому что работаем над собой;

- помочь ему самореализоваться. Для самореализации очень важно понимать себя, свои эмоции;

- подготовить его к трагедиям в жизни. А именно принять факт своей будущей смерти и научиться наслаждаться жизнью;

- научить принимать собственные решения; объяснить, что человек свободен в своём выборе;

- помочь ему социально приспособиться. Экзистенциализм учит, что в первую очередь под социальной адаптацией понимается умение ценить не только свою свободу, но и свободу других людей;

- помочь ребёнку развить в себе уникальные черты характера;

- привить ему чувство ответственности. Экзистенциалисты уверены, что человек сам делает свой выбор и сам же за него отвечает.

История экзистенциализма

Основоположником экзистенциализма считается датский философ Сёрен Кьеркегор. Ещё в первой половине 19 века философ высказывал близкие экзистенциализму идеи.

Помимо работ Кьеркегора, экзистенциалисты также черпали вдохновение из трудов таких учёных-философов, как Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд, Эдмунд Гуссерль, Освальд Шпенглер, Анри Бергсон, Георг Зиммель и др.

Неслучайно понятие экзистенциализма ввёл именно немецкий философ Хайнеман в 1929 году. Атмосфера в Германской империи после Первой мировой войны служила хорошей почвой для расцвета отрицательных эмоций: никчёмность жизни, покинутость, страх, одиночество.

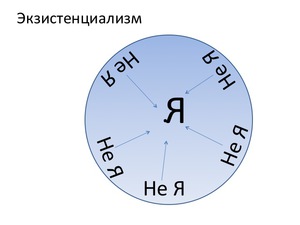

Личность в экзистенциализме

Человек свободен в выборе и сам определяет своё поведение. Всё, что не относится к внутреннему «Я» человека, не имеет значения, весь мир крутится, потому что существует человек. Существование человека очищено от социальных условностей.

Люди отчуждены друг от друга. Экзистенциалисты понимают, что взаимоотношения между людьми невозможно устранить, но отношения считаются побегом от своего «Я», они истощают внутренний мир человека. А природа — это что-то инородное, не относящееся к внутреннему миру личности.

Сторонники теории не верят, что природа создаёт человека таким, какой он есть. Они считают, что сущность человека не предопределена, не даётся ему заранее и вообще отсутствует. Человек сам выбирает свою сущность и естество.

Представители экзистенциализма

Философы-экзистенциалисты:

- Сёрен Кьеркегор;

- Фридрих Ницше;

- Зигмунд Фрейд;

- Эдмунд Гуссерль;

- Мартин Хайдеггер;

- Карл Ясперс;

- Освальд Шпенглер;

- Анри Бергсон;

- Георг Зиммель;

- Николай Александрович Бердяев;

- Лев Исаакович Шестов.

Писатели-экзистенциалисты:

- Жан-Поль Сартр;

- Альберт Камю;

- Габриэль Марсель;

- Симона де Бовуар.

В книгах данных авторов присутствуют идеи экзистенциализма. Они воспевают такие экзистенциальные понятия, как отчуждение, одиночество, свободу, абсурд, страх, пустоту.

Считается, что экзистенциалисты находили в романах Фёдора Достоевского, Франца Кафки и Генрика Ибсена зачатки своих идей. Известно, что Жан-Поль Сартр и Ницше, прочитав произведение Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы», затем цитировали рассуждения Ивана Карамазова о Боге, в частности его взгляд, что, если Бога нет, всё дозволено.

Экзистенциализм Кьеркегора

Кьеркегор утверждал, что постигнуть существование с помощью его осмысления невозможно. Можно только испытать его на опыте, то есть прожить. По мнению философа, каждый человек имеет своё внутреннее «Я», которое нельзя понять из внешнего окружения. Человек может понять кто он и реализовать свою экзистенцию только бессознательно, отвлёкшись от всего внешнего.

Экзистенциализм Ницше

По мнению Ницше, Бога больше нет, человек может рассчитывать только на собственную волю. Причём воля должна быть именно к власти, в этом состоит сущность человека. Философ считал, что внутреннее «Я» человека — это его инстинкты. Экзистенциализм Ницше тесно связан с нигилизмом.

Нигилизм

(От лат. nihil — «ничто») философское понятие, введённое Ницше, связанное с обесцениванием ценностей, бессмысленностью жизни и отсутствием чего-то постоянного и неизменного.

Экзистенциализм Гуссерля

Гуссерль отрицал важность внешнего окружения, реальный мир. Есть только реальность конкретного человека, которая может быть понята, опираясь на собственные ощущения и впечатления.

Гуссерль писал о «чистом сознании» человека, которое существует независимо от человека, хоть и находится в нём. Такое сознание приводит к «идеальному бытию», которое невозможно познать опытным путём или путём осмысления — одним лишь созерцанием.

Экзистенциализм Сартра

Сартр превыше всего ставит индивидуальность каждого человека. При этом субъективность человека первична, она формирует то, чем человек является, его сущность. Философ считал, что человек самостоятельно делает свой выбор и становится кем-то. У человека нет заложенной в нём кем-то или чем-то (природой или обществом) сущности, он свободен принимать решения и определять свою сущность.

Экзистенциализм и религия

Среди экзистенциалистов есть и атеисты (Жан-Поль Сартр, Фридрих Ницше), и католики (Габриэль Оноре Марсель), и протестанты (Карл Ясперс).

При этом экзистенциализм и религия не направлены против друг друга. Экзистенциалисты считают, что вера — нелепое понятие, но всё же полагают, что она имеет важное значение для познания истины.

Атеистический экзистенциализм

Атеисты-экзистенциалисты критикуют религию. По их мнению, происхождение человека необъяснимо. Но человек свободен в выборе своего существования и своей сущности. Его существование не предопределено никакой высшей силой.

Экзистенциалисты уверены, что мир враждебен по отношению к человеку, поэтому нужно отрешиться от него, от всего внешнего окружения и обратиться внутрь себя. Человек начинает испытывать страх (Angst) от чувства одиночества, оторванности от мира, безразличности ко всему происходящему. Этот страх, в отличие от боязни (furcht), не возникает из-за чего-то конкретного. Он овладевает человеком полностью. Жизнь, по мнению философов, лишена смысла, а существование — цели.

Религиозный экзистенциализм

Религиозные экзистенциалисты считают, что для подлинной жизни необходимо установить связь с богом. Они согласны с идеей атеистов-экзистенциалистов, что мир враждебен, но уверены, что когда человеком овладевает страх, в этот момент человек обращается внутрь себя и пытается найти Бога внутри себя. При этом именно Бог повелевает человеку, как тот должен жить.

«Позитивный» экзистенциализм

В 1951 году Ватикан обвинил экзистенциализм в излишнем пессимизме. После чего католические экзистенциалисты создали новое направление — «позитивный» экзистенциализм. Среди представителей этого направления были Никола Аббаньяно, Эрриго Пачи, Армандо Ведальди. Философы основывают свои взгляды на религии, мотивируя это схожестью последней с философией.

По мнению последователей «позитивного» экзистенциализма, у человека есть много возможностей. Он не даёт человеку замкнуться в себе и отсоединиться от всего мира. Они утверждают, что у человека всегда есть возможность найти свой истинный путь в жизни, несмотря на неудачи и страдания.

Смотрите также значение Религия.

Трансценденция

Трансценденция (от лат. transcendere — «переступать») — термин в философии, означает перемещение из одной области в другую, как правило, из реальной и земной в потустороннюю.

У экзистенциалистов есть много определений слова «трансценденция». По мнению одних, трансценденция есть истинное бытиё. Необходимо в неудобном и недружественном мире, скованном социальными условностями, найти способ существовать истинно. Религиозные экзистенциалисты считают, что достичь такого подлинного бытия можно только с помощью трансценденции, т. е. контакта с Богом.

По мнению других философов, трансценденция — это выход сознания человека за его границы; ситуация, при которой сознание перемещается из настоящего в будущее.

Источник

Что такое экзистенциализм и что значит экзистенциальный взгляд на мир

Будучи религиозным философом, С. Кьеркегор не считает принятие веры лишь данью традиции, но свободным осознанным выбором, до которого необходимо дорасти, проходя определенные стадии. Рациональное знание философ считал менее важным, чем отношение личности к своему бытию.

Понятия экзистенциализма

Экзистенциальная философия пристально рассматривает человеческое существо, но не как одного из массы себе подобных. Каждая личность является духовной, наделенной разумом. Попадая в конкретные ситуации, человек должен выходить из них более опытным. Его состояние является ничем иным, как результатом самостоятельных решений.

- Экзистенция — одно из главных понятий экзистенциализма, имеющее довольно много объяснений. Традиционно это слово обозначало существование (не только человека, но всего вокруг, в том числе предметов). Сегодня термин получил новое значение, это конкретное бытие. Не размытое общее понятие, а существование определенного уникального индивида. Экзистенция — это противопоставление вещам, которые просто существуют, человек же постоянно изменяется.

- Свобода — важная составляющая концепции личности в экзистенциальном смысле. Человек является не замкнутой, а открытой системой, перед которой постоянно открываются новые варианты. Именно свобода и делает личность такой, какая она есть. Человек экзистенциальный — это воплощение свободы, но не в смысле вседозволенности. Он несет полную ответственность за принятые решения.

- Страх — главный экзистенциальный стимул. Поскольку само по себе существование определить в рамках этого течения невозможно, страх является тем, что лежит в его основе. В своей глубине — это страх перед завершением жизни. Жан-Поль Сартр считал, что ничтожность человека служит причиной страхов.

Философы экзистенциалисты

Н. Аббаньяно — автор «позитивного» экзистенциального взгляда. Полностью принимая свободу, он считал, что всегда можно найти вариант, который будет «здоровым». Типичные упреки в адрес этого течения он превратил в положительные стороны, при помощи которых проще познать рациональный мир. Главные условия человеческого бытия — свобода и неопределенность.

К. Ясперс — создал ясные формулировки для данного философского течения. Познание он воспринимал не как пассивное наблюдение, а непрерывный процесс, центром которого является сама личность. Отвлеченные понятия в его формулировках стали весьма патетичными. Новый взгляд на философию превратил страдания и смерть в ее неделимую часть.

М. Хайдеггер — его человек — герой трагической истории. Настоящая жизнь становится антиподом банальности, попытки уйти от мыслей о конечности бытия. В этом экзистенциальном мире нет места компромиссам, обманам, иллюзиям. Его свобода идет во всем до конца — до самой смерти.

Г. Марсель — первый представитель экзистенциального философского течения родом из Франции. Был очень религиозным католиком, гуманистом. Помимо работы литературным критиком, сочинял музыку. В философии отделял понятия бытия и владения чем-либо. Особую роль отводил человеческому телу, считая его не только предметом обладания, но и неотъемлемой частью бытия. Душу же он видел идеальным видом существования.

Ж. П. Сартр — придерживался атеистических взглядов. Создал собственную концепцию свободы. Видел ее как неотъемлемую часть человеческого бытия. Сартр отрицал бездействие, его Личность постоянно созидает себя. Сам по себе окружающий мир не имеет ценности, только осознанность и выбор делают его «бытием».

Экзистенциализм глазами обывателей

На просторах интернета много как доморощенных, так и дипломированных философов. Интересно ознакомиться с их мнениями:

Экзистенциализм — философское понятие, простыми словами объяснить его не так просто. Это такое личное ощущение человека, когда он как бы смотрит и оценивает себя со стороны. Понимая временность собственного существования, он все же не жалеет о своем пребывании на этой земле. Ощущения эти могут быть временными, некоторые люди способны испытать их только перед лицом смертельной угрозы либо непосредственно перед смертью.

- Экзистенциальность — это, если простыми словами, когда человек не взваливает ответственность за свои поступки на природу, обстоятельства или другие факторы. Каждый выбор является актом свободной воли, именно свободна и ответственность становились предметом рассмотрения философии.

Основные уроки

Экзистенциализм после своего появления вызывал много критический замечаний, учение казалось бесперспективным. Время показало, что это не совсем так. Люди не потеряли интереса к вопросам свободы, самоопределения. Нахождение человека в «пограничных» ситуациях все еще вызывает интерес философов и обычных людей.

Не являясь какой-то раз и навсегда определенной концепцией, экзистенциализм признает человека творцом собственной судьбы, ставит его в центр собственного мира. Беда только в том, что не каждый может и хочет принять на себя ответственность за подобное положение вещей.

Источник

Экзистенциализм — философское понятие, простыми словами объяснить его не так просто. Это такое личное ощущение человека, когда он как бы смотрит и оценивает себя со стороны. Понимая временность собственного существования, он все же не жалеет о своем пребывании на этой земле. Ощущения эти могут быть временными, некоторые люди способны испытать их только перед лицом смертельной угрозы либо непосредственно перед смертью.

Экзистенциализм — философское понятие, простыми словами объяснить его не так просто. Это такое личное ощущение человека, когда он как бы смотрит и оценивает себя со стороны. Понимая временность собственного существования, он все же не жалеет о своем пребывании на этой земле. Ощущения эти могут быть временными, некоторые люди способны испытать их только перед лицом смертельной угрозы либо непосредственно перед смертью.