Что значит дыхательная функция

Авторы: Злыгостев А.С., Марченко Т.О.

Описание: Проведено численное моделирование течения воздуха в носовой полости человека с использованием клинического метода измерения пропускной способности полости носа. Результаты исследования объясняют противоречие между расчетными данными и данными, получаемыми при проведении клинических измерений.

Источник: Анатомия и физиология человека

Акт дыхания состоит из ритмично повторяющихся вдоха и выдоха.

Вдох осуществляется следующим образом. Под влиянием нервных импульсов сокращаются мышцы, участвующие в акте вдоха: диафрагма, наружные межрёберные мышцы и др. Диафрагма при своём сокращении опускается (уплощается), что ведёт к увеличению вертикального размера грудной полости. При сокращении наружных межрёберных и некоторых других мышц поднимаются рёбра, при этом увеличиваются переднезадний и поперечный размеры грудной полости. Таким образом, в результате сокращения мышц увеличивается объём грудной клетки. Вследствие того, что в полости плевры воздух отсутствует и давление в ней отрицательное, одновременно с увеличением объёма грудной клетки расширяются и лёгкие. При расширении лёгких давление воздуха внутри них понижается (оно становится ниже атмосферного) и атмосферный воздух устремляется по дыхательным путям в лёгкие. Следовательно, при вдохе последовательно происходит: сокращение мышц — увеличение объёма грудной клетки — расширение лёгких и уменьшение давления внутри лёгких — поступление воздуха по воздухоносным путям в лёгкие.

Выдох происходит вслед за вдохом. Мышцы, участвующие в акте вдоха, расслабляются (диафрагма при этом поднимается), рёбра в результате сокращения внутренних межрёберных и других мышц и вследствие своей тяжести опускаются. Объём грудной клетки уменьшается, лёгкие сжимаются, давление в них повышается (становится выше атмосферного), и воздух по воздухоносным путям устремляется наружу.

Механизм регуляции дыхания очень сложный. В схематическом изложении он сводится к следующему. В продолговатом мозгу имеется скопление нервных клеток, регулирующих дыхание, — дыхательный центр. В дыхательном центре различают два отдела: отдел вдоха и отдел выдоха. Функция обоих отделов взаимосвязана: при возбуждении отдела вдоха происходит торможение отдела выдоха и, наоборот, возбуждение отдела выдоха сопровождается торможением отдела вдоха. Помимо дыхательного центра, заложенного в продолговатом мозгу, в регуляции дыхания участвуют специальные скопления нервных клеток в мосту и в промежуточном мозгу. Своё влияние на дыхательные мышцы, от которых зависит изменение объёма грудной клетки при вдохе и выдохе, дыхательный центр оказывает не прямо, а через спинной мозг. В спинном мозгу находятся группы клеток, отростки которых (нервные волокна) идут в составе спинномозговых нервов к дыхательным мышцам. При возбуждении дыхательного центра (отдела вдоха) нервные импульсы передаются в спинной мозг, а оттуда по нервам к дыхательным мышцам, вызывая их сокращение; в результате происходит расширение грудной клетки и вдох. Прекращение передачи импульсов из дыхательного центра (при торможении отдела вдоха) в спинной мозг, а от него к дыхательным мышцам сопровождается расслаблением этих мышц; в результате грудная клетка спадается и наступает выдох.

В дыхательном центре происходит попеременно смена состояния возбуждения и торможения (отдела вдоха и отдела выдоха), что обусловливает ритмичные чередования вдоха и выдоха. Изменение состояния дыхательного центра зависит от нервных и гуморальных влияний. При этом важная роль принадлежит рецепторам лёгких и углекислоте, находящейся в крови. Во время вдоха лёгкие растягиваются и благодаря этому раздражаются окончания блуждающего нерва, заложенные в ткани легкого. Нервные импульсы, возникшие в рецепторах, передаются по блуждающему нерву в дыхательный центр, вызывая возбуждение отдела выдоха и одновременно торможение отдела вдоха. В результате передача импульсов из дыхательного центра в спинной мозг прекращается и происходит выдох. При выдохе ткань лёгкого спадается, рецепторы лёгкого не раздражаются, нервные импульсы из рецепторов в дыхательный центр не поступают. В результате отдел выдоха приходит в состояние торможения, одновременно отдел вдоха возбуждается и наступает вдох. Затем снова всё повторяется. Таким образом осуществляется автоматическая саморегуляция дыхания: вдох вызывает выдох, а выдох обусловливает вдох.

Углекислота является специфическим возбудителем дыхания. При накоплении углекислоты в крови до определённой концентрации раздражаются специальные рецепторы стенок кровеносных сосудов. Возникшие в рецепторах импульсы передаются по нервным волокнам в дыхательный центр (отдел вдоха) и вызывают его возбуждение, что сопровождается углублением и учащением дыхания. Помимо этого, углекислота оказывает и прямое воздействие на дыхательный центр: повышение концентрации углекислоты в крови, омывающей дыхательный центр, вызывает его возбуждение. Уменьшение концентрации углекислоты в крови сопровождается, наоборот, снижением возбудимости дыхательного центра (отдела вдоха).

Если в результате интенсивной мышечной работы или по другим причинам в крови скапливается избыточное количество углекислого газа, то вследствие возбуждения дыхательного центра дыхание становится учащённым — возникает одышка. В результате этого углекислый газ быстро выводится из организма и содержание его в крови становится нормальным. Нормальной становится и частота дыхания. Скопление углекислого газа автоматически вызывает быстрое его выведение и тем самым снижение возбудимости дыхательного центра (отдела вдоха).

Наряду с избытком углекислого газа возбуждение дыхательного центра вызывают и недостаток кислорода, а также нeкоторые другие вещества, поступившие в кровь, в частности специальные лекарственные вещества. Следует отметить, что рефлекторное влияние на дыхательный центр оказывает не только раздражение рецепторов стенок кровеносных сосудов и рецепторов самих лёгких, но и другие воздействия (например, раздражение слизистой оболочки носа нашатырным спиртом, раздражение кожи холодной водой и др.).

Дыхание подчинено коре головного мозга, доказательством чего является то, что человек может произвольно задерживать дыхание (правда, на очень короткое время) или изменять его глубину и частоту. Свидетельством корковой регуляции дыхания является и учащение дыхания при эмоциональных состояниях.

С дыханием связаны защитные акты: кашель и чиханье. Осуществляются они рефлекторно, причём центры этих рефлексов находятся в продолговатом мозгу.

Кашель возникает в ответ на раздражение слизистой оболочки гортани, глотки или бронхов (при попадании туда частиц пыли, пищи и др.). При кашле после глубокого вдоха воздух с силой выталкивается из дыхательных путей и приводит при этом в движение голосовые связки (возникает характерный звук). Вместе с воздухом удаляется то, что раздражало дыхательные пути.

Чиханье происходит в ответ на раздражение слизистой оболочки носа по тому же принципу, что и кашель.

Кашель и чиханье являются защитными дыхательными рефлексами.

Критерии оценки деятельности дыхательной системы.

Определяют три типа дыхания: грудной, брюшной (диафрагмальный) и смешанный. При грудном типе дыхания на вдохе заметно поднимаются ключицы и происходит движение рёбер. При этом типе дыхания объём лёгких возрастает главным образом за счёт движения верхних и нижних рёбер. При брюшном типе дыхания увеличение объёма лёгких происходит в основном за счёт движения диафрагмы — на вдохе она опускается вниз, несколько смещая органы брюшной полости. Поэтому стенка живота на вдохе при брюшном типе дыхания слегка выпячивается. У спортсменов, как правило, смешанный тип дыхания, где участвуют оба механизма увеличения объема грудной клетки.

Перкуссия (поколачивание) позволяет определить изменение (если оно есть) плотности лёгких. Изменения в лёгких являются обычно следствием некоторых заболеваний (воспаление лёгких, туберкулёз и др.).

Аускультация (выслушивание) определяет состояние воздухоносных путей (бронхов, альвеол). При различных заболеваниях органов дыхания прослушиваются весьма характерные звуки — различные хрипы, усиление или ослабление дыхательного шума и т.д.

Исследование внешнего дыхания проводят по показателям, характеризующим вентиляцию, газообмен, содержание и парциальное давление кислорода и углекислого газа в артериальной крови и по другим параметрам. Для исследования функции внешнего дыхания пользуются спирометрами, спирографами и специальными аппаратами открытого и закрытого типа.

Параметры дыхательной системы.

Остаточный воздух (ОВ) — объём воздуха, оставшийся в невозвратившихся в исходное положение лёгких.

Частота дыхания (ЧД) — количество дыханий в 1 мин. Определение ЧД производят по спирограмме или по движению грудной клетки. Средняя частота дыхания у здорового человека — 16-18 в минуту, у спортсменов — 8-12. В условиях максимальной нагрузки ЧД возрастает до 40-60 в 1 мин.

Глубина дыхания (ДО) — объём воздуха спокойного вдоха или выдоха при одном дыхательном цикле. Глубина дыхания зависит от роста, веса, пола и функционального состояния спортсмена. У здоровых лиц ДО составляет 300-800 мл.

Минутный объём дыхания (МОД) характеризует функцию внешнего дыхания.

В спокойном состоянии воздух в трахее, бронхах, бронхиолах и в неперфузируемых альвеолах в газообмене не участвуют, так как не приходит в соприкосновение с активным легочным кровотоком — это так называемое «мёртвое» пространство. Часть дыхательного объёма, которая участвует в газообмене с легочной кровью, называется альвеолярным объёмом. С физиологической точки зрения альвеолярная вентиляция — наиболее существенная часть наружного дыхания, так как она является тем объёмом вдыхаемого за 1 мин воздуха, который обменивается газами с кровью легочных капилляров.

МОД измеряется произведением ЧД на ДО. У здоровых лиц ЧД — 16-18 в минуту, а ДО колеблется в пределах 350-750 мл, у спортсменов ЧД — 8-12 мл, а ДО — 900-1300 мл. Увеличение МОД (гипервентиляция) наблюдается вследствие возбуждения дыхательного центра, затруднения диффузии кислорода и др.

В покое МОД составляет 5-6 л, при напряженной физической нагрузке может возрастать в 20-25 раз и достигать 120-150 л в 1 мин и более. Увеличение МОД находится в прямой зависимости от мощности выполняемой работы, но только до определённого момента, после которого рост нагрузки уже не сопровождается увеличением МОД.

Даже при самой тяжёлой нагрузке МОД никогда не превышает 70-80% уровня максимальной вентиляции. Расчёт должной величины МОД основан на том, что у здоровых лиц из каждого литра провентилированного воздуха поглощается примерно 40 мл кислорода (это так называемый коэффициент использования кислорода).

Вентиляционным эквивалентом (ВЭ) называются соотношение между МОД и величиной потребления кислорода. В состоянии покоя 1 л кислорода в лёгких поглощается из 20-25 л воздуха. При тяжёлой физической нагрузке вентиляционный эквивалент увеличивается и достигает 30-35 л. Под влиянием тренировки на выносливость вентиляционный эквивалент при стандартной нагрузке уменьшается. Это свидетельствует о более экономном дыхании у тренированных лиц.

Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) состоит из дыхательного объёма лёгких, резервного объёма вдоха и резервного объёма выдоха. ЖЕЛ зависит от пола, возраста, размера тела и тренированности. ЖЕЛ составляет в среднем у женщин 2,5-4 л, а у мужчин — 3,5-5 л. Под влиянием тренировки ЖЕЛ возрастает, у хорошо тренированных спортсменов она достигает 8 л.

Общая ёмкость лёгких (ОЕЛ) представляет собой сумму ЖЕЛ и остаточного объёма лёгких, то есть того воздуха, который остается в лёгких после максимального выдоха и может быть определён только косвенно. У молодых здоровых людей — 75-80% ОЕЛ занимает ЖЕЛ, а остальное приходится на остаточный объём. У спортсменов доля ЖЕЛ в структуре ОЕЛ увеличивается, что благоприятно отражается на эффективности вентиляции.

Максимальная вентиляция лёгких (МВЛ) — это предельно возможное количество воздуха, которое может быть провентилировано через лёгкие в единицу времени. Обычно форсированное дыхание проводится в течение 15 с и умножается на 4. Это и будет величина МВЛ. Большие колебания МВЛ снижают диагностическую ценность определения абсолютного значения этих величин. Поэтому полученную величину МВЛ приводят к должной.

Объем воздуха, остающегося в лёгких после максимального выдоха (ОО) наиболее полно и точно характеризует газообмен в лёгких.

Одним из основных показателей внешнего дыхания является газообмен (анализ респираторных газов — углекислоты и кислорода в альвеолярном воздухе), то есть поглощение кислорода и выведение углекислоты. Газообмен характеризует внешнее дыхание на этапе «альвеолярный воздух — кровь легочных капилляров». Он исследуется методом газовой хроматографии.

Функциональная проба Розенталя позволяет судить о функциональных возможностях дыхательной мускулатуры. Проба проводится на спирометре, где у обследуемого 4-5 раз подряд с интервалом в 10-15 с определяют ЖЕЛ. В норме получают одинаковые показатели. Снижение ЖЕЛ на протяжении исследования указывает на утомляемость дыхательных мышц.

Пневмотонометрический показатель (ПТП, мм рт. ст.) даёт возможность оценить силу дыхательной мускулатуры, которая является основой процесса вентиляции. ПТП снижается при гиподинамии, при длительных перерывах в тренировках, при переутомлении и др. Исследование проводится пневмотонометром В.И. Дубровского и И.И. Дерябина (1972). Исследуемый производит выдох (или вдох) в мундштук аппарата. В норме у здоровых лиц ПТП в среднем составляет у мужчин на выдохе 328 ± 17,4 мм рт. ст., на вдохе — 227 ± 4,1 мм рт. ст., у женщин, соответственно, — 246 ± 1,8 и 200 ± 7,0 мм рт. ст. При заболеваниях лёгких, гиподинамии, переутомлении эти показатели снижаются.

Пробы Штанге и Генчи дают некоторое представление о способности организма противостоять недостатку кислорода.

Проба Штанге. Измеряется максимальное время задержки дыхания после глубокого вдоха. При этом рот должен быть закрыт и нос зажат пальцами. Здоровые люди задерживают дыхание в среднем на 40-50 с; спортсмены высокой квалификации — до 5 мин, а спортсменки — от 1,5 до 2,5 мин.

Проба Генчи. После неглубокого вдоха сделать выдох и задержать дыхание. У здоровых людей время задержки дыхания составляет 25-30 с. Спортсмены способны задержать дыхание на 60-90 с. При хроническом утомлении время задержки дыхания резко уменьшается.

Источник: Злыгостев А.С., Марченко Т.О., Анатомия и физиология человека – Таганрог: http://anfiz.ru/, 2012 ГОСТ 12.2.020-76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Термины и определения. Классификация . Маркировка

Occupational safety standards system. Explosionproof

electrical apparatus. Terms and definitions.

Источник

Что значит дыхательная функция

2.1. Дыхательные функции легких. Альвеолярное дыхание

Легкие играют важную роль не только в регуляции и обеспечении внешнего дыхания, но выполняют и ряд недыхательных функций. Недыхательные функции легких включают их участие в голосообразовании, регуляции теплоотдачи и кислотно-основного состояния организма, иммунных реакциях, в обеспечении тканевого фагоцитоза, регуляции метаболизма биологически активных прессорных и депрессорных субстанций, прокоагулянтных и антикоагулянтных факторов свертывания крови. В легких инактивируются пептиды, цикличесские нуклеотиды, простагландины, ксенобиотики, а также гистамин, серотонин.

Дыхательная функция легких определяется их участием в обеспечении альвеолярного дыхания, а также в регуляции внешнего дыхания за счет наличия мощных рефлексогенных зон.

Состояние легочной вентиляции определяется глубиной дыхания (дыхательным объемом) и частотой дыхательных движений.

Различают следующие объемы дыхания:

Дыхательный объем – объем вдоха и выдоха при спокойном дыхании.

Резервный объем вдоха и выдоха – количество воздуха, которое человек может дополнительно вдохнуть или выдохнуть при нормальном дыхании.

Остаточный объем – количество воздуха, оставшегося в легких, после максимального выдоха.

Жизненная емкость легких (ЖЁЛ) – наибольшее количество воздуха, которое можно максимально выдохнуть после максимального вдоха (сумма дыхательного объема и резервных объемов вдоха и выдоха)

Функциональная остаточная емкость – количество воздуха, оставшееся в легких после спокойного выдоха.

Жизненную ёмкость легких можно вычислить по формуле ЖЁЛ (л)= 2,5*рост (в м).

ЖЁЛ зависит от роста, возраста человека, рода занятий, особенно велико у пловцов и гребцов (до 8 л).

Легкие плода и новорожденных, не совершивших первый вдох, не содержат воздуха.

Различают анатомическое и функциональное мертвое пространство.

Анатомическое мертвое пространство – это объем невентилируемых воздухоносных путей – трахеи, бронхов и бронхиол.

Функциональное мертвое пространство – более емкое понятие, оно включает не только анатомическое мертвое пространство, а также вентилируемые, но неперфузируемые альвеолы.

Минутный объем дыхания равен произведению дыхательного объема на частоту дыхательных движений. Частота дыхательных движений у детей различна: у новорожденных составляет 40-50 в мин, у грудных детей 30-40 в мин, в детском возрасте 20-30 в мин. У взрослого человека частота дыхательных движений составляет 14 – 18 в мин.

Альвеолярное дыхание — газообмен между альвеолярным воздухом и кровью капилляров малого круга кровообращения, осуществляющийся через альвеолярно – капиллярную мембрану.

Согласно этому закону скорость диффузии газов прямо пропорциональна величине диффузионного давления (p – p1) площади газообмена (S), коэффициентов растворимости (a) и диффузии газов (K), и обратно — пропорциональна толщине альвеолярно – капиллярной мембраны.

Следует отметить, что диффузионное давление для О2 составляет около 60 мм. рт.ст, а для СО2 около 6 мм.рт.ст. Однако, необходимо учесть, что СО2 значительно быстрее диффундирует через альвеолярно–капиллярную мембрану в связи с тем, что коэффициент его растворимости в биологической среде в 20 раз больше, чем у кислорода.

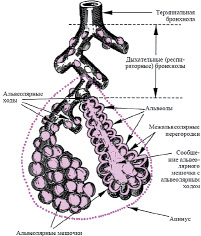

В легких взрослого человека содержится около 300 млн. альвеол, диаметр которых составляет около 0,2 мм. Две соседние альвеолы отделены друг от друга двумя слоями эндотелия и эпителия, расположенными на базальной мембране. Между этими слоями находится интерстициальное пространство. Альвеолярный эпителий и эндотелий капилляров образуют альвеолярно – капиллярную мембрану, через которую происходит диффузия газов; толщина мембраны составляет от 0,2 мкм до 2 мкм в местах скопления эластических и коллагеновых волокон. Площадь газообмена в легких находится в зависимости от возраста и колеблется от 40 до 140 м 2 (рис.4).

Рис.4. Схема строения альвеолярного дерева

Альвеолярно–капиллярная диффузия во многом зависит от эластичности легочной ткани, обеспечивается в значительной мере продукцией сурфактанта.

Различают два типа эпителия, выстилающего альвеолярные клетки. Клетки I типа – это плоский эпителий, занимает до 95 % площади альвеолярной поверхности, содержит небольшое количество органоидов. Клетки IIтипа крупные, имеют округлую форму, ядра и микроворсинки, синтезируют сурфактант.

Сурфактант легких – это смесь поверхностно-активных веществ (ПАВ), состоящая на 70 – 80% из фосфатидилхолина, фосфатидилглицерола, дипальмитолфосфатидилхолина и белков сурфактанта, продуцируемых альвеолоцитами II типа. Молекулы апопротеинов, фосфолипидов имеют гидрофильный и гидрофобные концы, обращенные соответственно в альвеолярную жидкость и альвеолярный воздух. Белки сурфактанта (SPA, SP-R, SP-C,SP-D) не только способствуют снижению поверхностного натяжения альвеол, обеспечиваемому фосфолипидами, но и обладают защитной функцией.

Система легочного сурфактанта играет многоплановую роль, обеспечивая антиателэктатическую функцию, способствует диффузии О2, участвует в регуляции водного обмена в легких, защищает организм от проникновения вредоносных мелкодисперсных аэрозолей, обладает свойствами антиоксиданта.

Сурфактант, как указывалось выше, уменьшает поверхностное натяжение альвеол в 2 – 10 раз, тем самым, предотвращая спадение альвеол. Сурфактант содержится не только на внутренней поверхности альвеол, но и на плевре, брюшине, перикарде, синовиальных оболочках, слизистой глазных яблок. Сурфактант обеспечивает раскрытое состояние мелких дыхательных путей, усиливает фагоцитирующую активность макрофагов, подавляет выделение медиаторов воспаления, обладает свойствами антиоксиданта, оказывает антибактериальное и противовирусное действие.

При дефиците сурфактанта некоторые альвеолы подвергаются ателектазу, другие – перерастягиваются, вентиляция легких становится негомогенной, нарушается вентиляционно – перфузионное отношение.

При спадении альвеолы концентрация сурфактанта на ее поверхности возрастает, возникает снижение поверхностного натяжения, что повышает их стабильность и препятствует дальнейшему спадению альвеол. Стабильность альвеол обеспечивается и так называемым феноменом «взаимозависимости» альвеол, т.е. их взаимной тяги. У недоношенных новорожденных недостаточность синтеза сурфактанта может быть причиной развития респираторного дистресс – синдрома, характеризующегося ригидными легкими.

Как известно, легкие в отличие от трахеи и бронхов являются мощной рефлексогенной зоной, обеспечивающей регуляцию внешнего дыхания в условиях нормы и патологии.

В паренхиме легких имеются различные высоко- и низкочувствительные рецепторы растяжения альвеол, медленно-адаптирующиеся и быстро-адаптирующиеся к структурным изменениям в легких. Медленно-адаптирующиеся рецепторы растяжения альвеол являются высокочувствительными, низкопороговыми механорецепторами, реагирующими на объем вдыхаемого воздуха. Эти рецепторы являются окончанием толстых миелинизированных волокон n.vagus. Афферентация с этих рецепторов при участии ретикулярной формации ствола мозга переключается на инспираторные нейроны дорзальной дыхательной группы продолговатого мозга, обеспечивая развитие рефлекса Геринга-Брейера. Рефлекс Геринга-Брейера участвует во время сна в смене фаз дыхательного цикла. В условиях патологии при участии этого рефлекса формируются испираторная, экспираторная и смешанная одышки.

Другой группой рецепторов паренхимы легких являются быстроадаптирующиеся рецепторы спадения альвеол и юкстакапилярные рецепторы, реагирующие соответственно на спадение альвеол и возрастание уровня тканевой жидкости. Импульсация с этих рецепторов проводится по мало– и немиелинизированным волокнам n.vagus в продолговатый мозг, вызывая развитие тахипное.

С-волокна – немиелинизированные волокна n.vagus , включают J-рецепторы, актируются при участии медиаторов альтерации, при изменении объема и состава вдыхаемого выздуха, а также при сдвигах pH крови в сторону ацидоза.

При раздражении С-волокон возникают брадикардия, тахи- и апное, гипер- и диссекреция слизи в воздухоносных путях.

2.2. Кровоснабжение и лимфоснабжение легких

Легкие получают кровь от системы легочных сосудов (малый круг кровообращения) и бронхиальных сосудов (большой круг кровообращения). Основной функцией малого круга кровообращения является оксигенация венозной крови и удаление из нее СО2.

Среднее время прохождения крови через малый круг составляет в среднем 4,5 – 5,0 сек.

В состоянии покоя в сосудах легких находится около 500 мл крови (10 % от общего объема). В условиях нагрузки объем крови в легких может возрастать в 5–6 раз, при этом происходит лишь незначительное увеличение давления в сосудах малого круга кровообращения за счет высокой растяжимости. Давление в артериолах легких составляет в среднем 9 – 15 мм. рт. ст.

В покое кровоток в легких неоднороден, большая часть его направлена в нижние зоны.

Главный ствол легочной артерии, исходящий из правого желудочка, последовательно разделяется на левую и правую легочную артерии, мелкие артерии мышечного типа, артериолы и наконец, альвеолярные капилляры, обеспечивающие газообмен с альвеолярным воздухом. В дополнение к системе легочных артерий и вен легкие обладают бронхиальным кровотоком, осуществляемым бронхиальными артериями. Последние отходят от аорты и межреберных артерий.

Система бронхиальных сосудов снабжает кровью дыхательные пути вплоть до терминальных бронхиол, составляя около 3% от величины легочного кровотока.

Гидродинамические параметры бронхиальных сосудов обеспечивают транспорт воды в интерстиций и последующее лимфообразование. В легких осуществляются анастомозы между сосудами большого и малого круга кровообращения.

Суммарно в легких отношение легочной вентиляции и легочной перфузии составляет примерно 0,8 – 1,0. При вертикальном положении человека снижается интенсивность кровотока у верхушек легких.

Лимфатические сосуды расположены в паренхиме легких и на поверхности висцеральной плевры, впадают в лимфатические узлы, расположенные вокруг крупных воздухоносных путей (ВП) и в средостении. Лимфоидная ткань находится в стенках воздухоносных путей. Терминальные мешки лимфатической системы расположены в субплевральной, перибронхиальной соединительной ткани, а затем поступают в собирательные лимфатические сосуды легких.

Регуляция легочного кровотока обеспечивается за счет влияния вегетативной нервной системы, а также ряда гуморальных факторов; в частности вазодилатирующих простагландина J2 – метаболита арахидоновой кислоты, оксида азота и вазоконстрикторных соединений: эндотелинов, тромбоксана.

Эндотелины продуцируются эндотелиальными клетками легочных сосудов и клетками бронхиального эпителия и вызывают вазоконстрикцию, являются медиаторами легочной гипоксической вазоконстрикции, вызывают сокращения гладкой мускулатуры воздухоносных путей.

Источник