- Научная электронная библиотека

- 5.1. Общие основы массажа

- Агонисты, синергисты и антагонисты

- Агонисты, синергисты и антагонисты

- Определения

- Примеры мышц-антагонистов

- Верхние конечности

- Нижние конечности

- Примеры мышц-синергистов

- Верхние конечности

- Нижние конечности

- Примеры мышц-агонистов и антагонистов

- Особенности функционирования мышц-антагонистов

- Реципрокная иннервация

Научная электронная библиотека

Фирилёва Ж. Е., Загрядская О. В.,

5.1. Общие основы массажа

Массаж – это совокупность механических приёмов воздействия руками или аппаратами на кожу, мышцы, сухожилия, суставы для укрепления и восстановления утраченных функций человека. Массаж прежде всего воздействует на крово- и лимфообразование, в результате чего ликвидируются застойные явления, улучшается метаболизм тканей, функции эндокринных желез и обменные процессы.

Под влиянием массажа возникает гиперемия кожи и мышц, и при этом больной ощущает тепло, вследствие чего ускоряется регенерация (заживление) тканей, уменьшаются болевые ощущения. Массаж в сочетании с лечебной гимнастикой увеличивает подвижность в суставах, ведёт к их оздоровлению. Это хорошее средство для восстановления двигательной функции в постинсультный период, для укрепления здоровья и предупреждения заболеваний человека.

Сущность нервно-рефлекторного механизма заключается в том, что при массаже происходит раздражение многочисленных и разнообразных нервных окончаний, заложенных в коже, сухожилиях, связках, фасциях, мышцах, сосудах и внутренних органах. Массаж, действуя на ткани, вызывает возбуждение механорецепторов, предназначенных для преобразования энергии механических раздражений в специфическую активность нервной системы – в сигналы. Поток сигналов, достигая коры головного мозга, синтезируется, вызывая общую сложную ответную реакцию организма, которая проявляется в виде различных функциональных сдвигов в органах и системах (А. Тюрин, 1997).

Техника массажа состоит из множества различных приёмов. В табл. 1 представлены приёмы, которые находят применение в лечебном и спортивном массаже. Применение различных приёмов массажа может быть связано с особенностями заболевания пациента, функциональным состоянием, возрастом, полом и другими показателями.

В связи с тем, что критической зоной при инсульте являются сосуды и ткани, которые оказались в поражённых конечностях и других зонах тела, массаж проводится очень осторожно. В.И. Дубровский (1999) рекомендует начинать массаж на третий-пятый день после инсульта – конечно, с учётом состояния пациента. Применяют поглаживание, лёгкое растирание и нежное разминание в сочетании с пассивной лечебной гимнастикой при чередовании занятий. Для снятия утомления такую смену повторяют 3–5 раз. Автор рекомендует вначале массировать спину в положении лёжа на здоровом боку, в особенности, паравертебральные области, затем здоровую нижнюю конечность, а потом – поражённую. Конечности массируют с проксимальных отделов, т.е. начиная с бедра. После этого массируют руки и живот.

Основные приёмы классического массажа и их разновидности (по В.И. Дубровскому)

Характеристика приёма по направлению выполнения

Часть руки, выполняющая массажный приём

Плоскостное (продольное, поперечное, спиралевидное)

Обхватывающее (зигзагообразное, кольцевое, поперечное)

Ладонью, тылом кисти, указательным и большим пальцем и ладонной поверхностью, II–V пальцами, основанием ладони

Плоскостное (продольное, поперечное, спиралевидное, круговое)

Обхватывающее (зигзагообразное, кольцевое, поперечное)

Ладонью, большим пальцем (пальцами), II–V пальцами, основанием ладони, кулаком (кулаками), флангами согнутых II–V пальцев, локтевым краем кисти, предплечьем, большим и указательным пальцами

Валяние, сдвигание, щипцеобразное, сжатие, надавливание, вытяжение (растяжение)

Одной рукой (ординарное), двумя руками (двойное кольцевое, большим пальцем (пальцами), основанием ладони, фалангами согнутых пальцев, подушечками II–V пальцев, локтем и др.

Непрерывная (стабильная, лабильная)

Ладонью, большим пальцем (пальцами), большим и указательным пальцами, указательным и средним пальцами, основанием ладони

Локтевым краем кисти, ладонью (ладонями), кулаками, локтевым краем кисти с согнутыми пальцами и др.

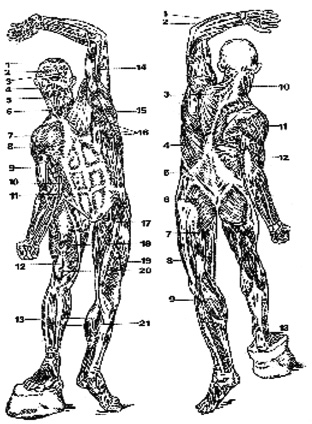

Задачей массажа является улучшение крово- и лимфообращения, профилактика трофических нарушений, восстановление двигательных функций конечностей, улучшение сосудистой и тканевой трофики, борьба с сухожильно-мышечными контрактурами. В постинсультном периоде при возникновении контрактур в большей степени разминают мышцы выше и ниже сустава, а сустав поглаживают и растирают в сочетании с пассивными, а в дальнейшем и пассивно-активными движениями в нём (рис. 3).

Рис. 3. Мышцы человека (по В.П. Воробьёву): а – вид спереди: 1 – лобная мышца; 2 – круговая мышца глаза; 3 – круговая мышца рта; 4 – жевательная мышца; 5 – подкожная мышца шеи; 6 – грудино-ключично-сосцевидная мышца; 7 – дельтовидная мышца; 8 – большая грудная мышца; 9 – двуглавая мышцы плеча; 10 – прямая брюшная мышца; 11 – наружная косая мышца живота; 12 – внутренняя и широкая мышца; 13 – икроножная мышца; 14 – трёхглавая мышца плеча; 15 – широчайшая мышца спины; 16 – зубчатая передняя мышца; 17 – портняжная мышца; 18 – четырёхглавая мышца бедра; 19 – наружная широкая мышца; 20 – сухожилие четырёхглавой мышцы бедра; 21 – передняя большеберцовая мышца; б – вид сзади: 1 и 2 – разгибатели предплечья; 3 – трапециевидная мышца; 4 – широчайшая мышца спины; 5 – наружная косая мышца живота; 6 – большая ягодичная мышца; 7 – полусухожильная и полуперепончатая мышца; 8 – двуглавая мышца бедра; 9 – икроножная мышца; 10 – пластырная мышца; 11 – дельтовидная мышца; 12 – трёхглавая мышца плеча; 3 – ахиллово сухожилие

При развитии гипертонуса мышц после каждого приёма разминания включают поглаживание и потряхивание массируемых мышц и упражнений на растягивание. Сочетание приёмов разминания и потряхивания с упражнениями на растягивание способствуют снижению гипертонуса. Включение точечного массажа при гипертонусе мышц не приводит к их релаксации, т.к. паралич (парез) имеет центральный генез. Кроме того, не выражен и сосудистый рефлекс после проведённого массажа парализованных конечностей.

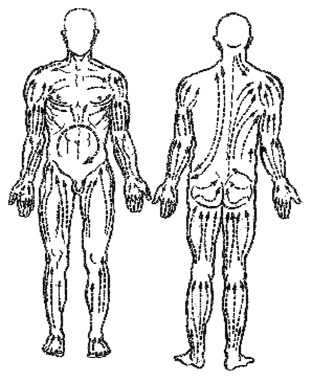

Продолжительность массажа рекомендуется 10–20 минут, курс проведения – 15–20 процедур, в год – 3–4 курса (В.И. Дубровский, 1999). Определение приёмов массажа при применении имеет свои технические особенности, отходить от которых не рекомендуется. Направление массажных движений на теле человека показано на рис. 4.

Поглаживание – наиболее приемлемый приём массажа в постинсультном периоде. Он заключается в скольжении руки (рук) по коже, которая при этом не сдвигается. Основные виды поглаживания – это плоскостное и обхватывающее – непрерывное и прерывистое.

При плоскостном поглаживании ладонь кисти скользит по поверхности кожи, плотно прилегая к ней. Скольжение должно быть нежным, мягким. При обхватывающем непрерывном поглаживании ладонь плотно охватывает массируемый участок и скользит от периферии к центру по ходу сосудов. Это способствует усилению крово- и лимфотока. Движение рук должно быть медленным. При обхватывающем прерывистом поглаживании движения выполняются плотно прилегающей к массируемому участку ладонью. Рука (руки) движется по небольшому участку энергично, то обхватывая и сдавливая, то отпуская. Движение должны быть ритмичными. Такое поглаживание применяется преимущественно на конечностях.

Рис. 4. Направление массажных движений на теле человека: а – вид спереди; б – вид сзади

Растирание состоит в смещении, передвижении, растяжении тканей в различных направлениях. При этом кожа сдвигается вместе с рукой массажиста. Этот приём оказывает более глубокое воздействие на ткани, чем поглаживание и проводится по ходу крово- и лимфотока. Проводится растирание ладонной поверхностью кисти или подушечками II–V пальцев. Основными методическими указаниями при растирании могут служить следующие предписания:

- растирание всегда идёт после поглаживания;

- выполняется растирание медленно;

- проводится растирание по ходу кровеносных и лимфатических сосудов;

- при лимфостазе, отёках и для лиц, перенёсших инсульт, растирание следует проводить с большой осторожностью.

Другие виды массажа – такие, как разминание, вибрация, ударные приёмы – в постинсультном периоде практически не применяются в связи с состоянием больных. Однако некоторые виды вибрации можно применить для снятия напряжения мышц. Вибрация оказывает сильное и разнообразное воздействие на глубоко расположенные ткани, нервы, кости. Движение рук массажиста при этом должны быть нежными, мягкими, безболезненными.

Вибрация может быть непрерывной (стабильной), когда она производится на одном месте, без отрыва руки массажиста. Вибрация прерывистая (лабильная) выполняется на всём протяжении массируемого участка. Этот приём выполняется в продольном, поперечном, зигзагообразном направлении.

Эффективность массажа зависит от квалификации массажиста, условий проведения массажа, функционального состояния организма пациента и тяжести его заболевания, а также правильности положения тела пациента и самого массажиста.

Источник

Агонисты, синергисты и антагонисты

Даны определения мышц-агонистов, мышц-синергистов и мышц-антагонистов. Показано, что при выполнении движения мышцы в одной ситуации могут быть антагонистами, а в другой – синергистами. Наличие мышц-антагонистов необходимо для выполнения двигательных действий, так как мышца может лишь тянуть костное звено при сокращении, но не может его толкать.

Агонисты, синергисты и антагонисты

Давайте продолжим разговор о различных классификациях скелетных мышц и поговорим об антагонистах, синергистах и агонистах. Эти определения я взяла из прекрасной книги Раисы Самуиловны Персон «Мышцы-антагонисты в движениях человека».

Определения

Мышцами-антагонистами называют такие две мышцы (или две группы мышц) одного сустава, которые при сокращении осуществляют тягу в противоположные стороны.

Мышцами-синергистами называют мышцы одного сустава, которые тянут в одном и том же направлении.

Из двух мышц-антагонистов ту, которая осуществляет данное движение (то есть выполняет основную задачу), называют агонистом, а другую — антагонистом.

Примеры мышц-антагонистов

Верхние конечности

1. Сгибание предплечья осуществляет двуглавая мышца плеча (m.biceps brachii), а разгибание предплечья — трехглавая мышца плеча (m. triceps brachii). Эти две мышцы являются мышцами-антагонистами, потому что они осуществляют тягу в противоположных направлениях относительно локтевого сустава. Одна мышца (двуглавая мышца плеча) отвечает за сгибание, а вторая (трехглавая мышца плеча) отвечает за разгибание.

2. Сгибание плеча (плечевой кости) осуществляют мышцы: дельтовидная (передние пучки), большая грудная мышца, клювовидно-плечевая, двуглавая мышца плеча. Разгибание плеча (плечевой кости) осуществляют мышцы-антагонисты: задняя часть дельтовидной, широчайшая мышца спины, подостная, малая круглая большая круглая, длинная головка трехглавой мышцы плеча.

Нижние конечности

3. Сгибание голени осуществляет среди прочих двуглавая мышца бедра (m. biceps femoris), а разгибание голени — четырехглавая мышца бедра (m.quadriceps femoris). Эти две мышцы являются мышцами-антагонистами, потому что они осуществляют противоположную тягу относительно коленного сустава. Одна мышца (двуглавая мышца бедра) отвечает за сгибание, а вторая (четырехглавая мышца бедра) — отвечает за разгибание.

4. Сгибание стопы осуществляет трехглавая мышца голени (m. triceps surae) в состав которой входит икроножная мышца (m. gastrocnemius) и камбаловидная мышца (m. soleus). Разгибание стопы осуществляет передняя большеберцовая мышца (m. tibialis anterior). Эта мышца является антагонистом трехглавой мышце голени.

Примеры мышц-синергистов

Верхние конечности

1. Сгибание предплечья осуществляют мышцы: двуглавая мышца плеча, плечевая, плечелучевая. Это мышцы-синергисты, потому что это мышцы одного сустава, которые тянут в одном направлении (осуществляют сгибание предплечья).

Нижние конечности

2. Разгибание голени осуществляют четыре мышцы: латеральная широкая мышца бедра, медиальная широкая мышца бедра, промежуточная широкая мышца бедра, прямая мышца бедра. Это четыре головки четырехглавой мышцы бедра. Это мышцы-синергисты, так как они тянут в одном направлении (осуществляют разгибание голени).

3. Сгибание голени осуществляют мышцы: двуглавая мышца бедра, полусухожильная, полуперепончатая, портняжная, тонкая, подколенная, икроножная, подошвенная. Это мышцы-синергисты, так как они тянут в одном направлении (осуществляют сгибание голени).

4. Подошвенное сгибание стопы осуществляют: трехглавая мышца голени (икроножная и камбаловидная), подошвенная мышца, задняя большеберцовая, длинный сгибатель большого пальца, длинный сгибатель пальцев, длинная малоберцовая, короткая малоберцовая. Это мышцы-синергисты, так как они тянут в одном направлении (сгибают стопу).

Примеры мышц-агонистов и антагонистов

1.Сгибание предплечья осуществляет двуглавая мышца плеча (m.biceps brachii), а разгибание предплечья — трехглавая мышца плеча (m. triceps brachii). Если мы рассматриваем сгибание предплечья как основное движение, то мышцей-агонистом будет двуглавая мышца плеча (она осуществляет данное движение), а мышцей-антагонистом — трехглавая мышца плеча. Она отвечает за разгибание. Следует, однако, заметить, что мышц-агонистов может быть много. Мышцы-агонисты в данном случае — это все мышцы, которые отвечают за сгибание предплечья. Это мышцы: двуглавая мышца плеча, плечевая, плечелучевая. Эти мышцы с одной стороны, являются мышцами-синергистами (отвечают за одну и ту же функцию) и агонистами (отвечают за основное движение).

2. Рассматриваем разгибание голени. Мышцей-агонистом будет четырехглавая мышца бедра (она осуществляет данное движение). А мышцами-антагонистами будут мышцы сгибатели бедра: двуглавая мышца бедра, полусухожильная, полуперепончатая, портняжная, тонкая, подколенная, икроножная и подошвенная.

Особенности функционирования мышц-антагонистов

1. Наличие мышц-антагонистов необходимо, так как мышца может лишь тянуть кость, но не может ее толкать. Поэтому, чтобы костное звено выполняло, например, сгибание и разгибание, необходимо наличие двух мышц. Одна из мышц будет отвечать за сгибание в суставе, а другая – за разгибание.

2. При выполнении двигательных действий мышцы-антагонисты не обязательно работают попеременно. Еще в начале ХХ века немецкий ученый R. Wagner (1925) показал, что в зависимости от условий внешнего силового поля меняется соотношение фаз активности мышц-антагонистов. Полное совпадение активности мышц с перемещением наблюдается только при движениях против сил трения. При работе против сил инерции мышца-агонист активна только на протяжении первой фазы движения. Затем оно продолжается по инерции при возрастающей активности мышцы-антагониста, которая тормозит движение (рис.1).

Рис.1. Работа мышц-антагонистов против внешних сил разной природы: А-силы трения; Б — силы инерции; В — силы упругости (R.Wagner, 1925)

3. На активность мышц-антагонистов сильно влияет темп движений. При выполнении движения в медленном темпе активность мышц-антагонистов соответствует фазам движения, за которые они отвечают. А именно: при сгибании активность проявляют мышцы, отвечающие за сгибание, а при разгибании активность проявляют разгибатели. Увеличение темпа движения приводит к тому, что при в конце фазы сгибания может активироваться мышца-разгибатель. В данном случае мышца-разгибатель (антагонист) действует как тормоз. При быстрых движениях также существуют фазы одновременной активности мышц-антагонистов (А.В. Самсонова, 1998).

3. При выполнении движения мышцы в одной ситуации могут быть антагонистами, а в другой – синергистами. Например, двуглавая мышца плеча является синергистом мышцы круглый пронатор при сгибании предплечья. А при ротации предплечья они работают как антагонисты, так как двуглавая осуществляет супинацию предплечья, а круглый пронатор – пронацию.

Реципрокная иннервация

Для того, чтобы мышца-агонист могла выполнять свою задачу, мышца-антагонист должна быть расслаблена. На эту особенность обратил внимание еще Рене Декарт в 17 веке при анализе движений глаз. Затем исследования работы мышц-антагонистов были продолжены. Было установлено, что существует механизм, который управляет работой мышц-антагонистов в центральной нервной системе. Это механизм получил название реципрокной иннервации. Большой вклад в изучение этого механизма внес лауреат Нобелевской премии Чарльз Скот Шеррингтон (рис.2). Было установлено, что при возбуждении мышцы-агониста, ЦНС тормозит работу мышцу-антагониста (рис.3).

Рис.2. Шеррингтон Ч.С.

Рис.3. Схема реципрокной иннервации мышц-антагонистов (Шеррингтон Ч.С., 1969) При поступлении двигательного импульса на мышцу (показано знаком «+») мышца-антагонист тормозится (показано знаком «-«)

Источник