Древняя Индия

Древняя Индия одна из первых мировых цивилизаций, история которой началась с возникновения Цивилизации долины реки Инд.

Индская, или Хараппская, цивилизация является одной из трех наиболее древних цивилизаций человечества, наряду с древнеегипетской и шумерской. В VII тысячелетии до нашей эры в долине Инда и Сарасвати стало развиваться производящее хозяйство. В то время известной была Мергарская культура. Люди отыскали эффективный способ получения продуктов питания, стали заниматься земледелием, охотой и скотоводством. Благодаря всему этому постепенно формировался новый культурно-исторический комплекс.

Народы, которые населяли Южную Индию, назывались дравидами. У них активно развивалось монументальное строительство, металлургия бронзы и мелкая скульптура.

Так как письменность долины Инда до сих пор ученые не могут расшифровать, невозможно судить о политическом развитии Хараппы и Мохенджо-Даро, а также неизвестными остаются и имена правителей. Известно, что внешняя торговля играла важную роль для жителей Древней Индии.

В XVIII-XVII веках до нашей эры дравидское население начинает переселяться на юго-восток, и утрачивает былой уровень развития. Предположительно, это было вызвано ухудшением природных условий. Последний удар по Хараппской цивилизации нанесло вторжение ариев, которое было описано в Ригведе ─ самом древнем источнике текстов. Культура кладбища Н является одним из потомков Индской цивилизации.

За Индской цивилизацией последовал ведический период. Большинство ученых считают, что Ведическая цивилизация существовала в период II-I тысячелетия до нашей эры, а индийские ученые считают, что Ведическая цивилизация начала свое существование в VII тысячелетии до нашей эры.

Где бы ни находилась прародина индоевропейцев — в Азии или в Восточной Европе, предполагают, что индоиранцы отделились от них раньше всех других отдельных народов. После этого они явно еще долго жили вместе с древними иранцами в Иране, где и была выработана общая индоиранская культура. Об этой связи говорит не только сходство языка, но и общность религиозных и культурных представлений.

Невозможно сказать, что же заставило индоариев отделиться от своих сородичей иранцев и уйти в Индию. Неизвестно и время, когда это произошло. В любом случае индоарии ушли из Ирана раньше, чем создали свой древнейший литературный памятник — Ригведу. Обычно его создание относят к 1500-2000 годам до нашей эры. В то время индоарии жили в северо-западной Индии и именно в Пенджабе, потому что в Ригведе в основном только встречаются названия рек Пенджаба. В эту эпоху индусы называли себя «ариями», что означало «благородный». История Индии почти до эпохи буддизма есть история постепенного завоевания полуострова Индостан пришельцами-ариями и вытеснения неарийских туземцев.

Уже тогда индусы были земледельческим народом, они обрабатывали землю плугом, который запрягался волами. Большую роль играло скотоводство, разводили коров, овец, коз, лошадей, ослов, собак.

Из ремесел были известны плотничное, тележное, кузнечное, гончарное, дубильное, ткацкое, швейное, вязальное. Городов как таковых не было, жили в деревнях, которые иногда укреплялись. Весь народ делился на народцы, которые делились на племена, а последние — на деревни или общины. Во главе народца стоял царь или вождь, во главе племени — старшина, а во главе рода или общины — староста.

Ведийские индусы отличались своей воинственностью, причем они воевали не только с врагами, но иногда и друг с другом. Бой шел на колесницах, всадников не было. На колеснице находились сам боец и его возница. Использовали и пеший рукопашный бой. Вооружение состояло из панциря, который покрывал плечи и верхнюю часть туловища, шлема, лука, на руке стрелки носили особый ремень, который защищал их от удара спущенной тетивы. Острия стрел были отравлены.

Так как письменности еще не было, гимны передавались из поколения в поколение изустно. Большой любовью пользовалась музыка, которой сопровождались молитвы богам, самым высшим и чистейшим из которых является Варуна. Он царствует над всей жизнью и светом. Остальные боги подчинены Варуне, их можно разделить на три группы: боги видимых небесных световых явлений, боги воздушного пространства, ветры и т.д., боги, пребывающие на земле.

Примерно около 1200 года до нашей эры индусы начинают переселяться из Пенджаба дальше на восток и занимают верхнее течение Ганга и Ямуны и рек Сарасвати и Дршадвати. Появляются большие города и столицы знаменитых династий. Возникают касты, значение и власть жрецов усиливаются. Возникает учение о переселении душ. В эту эпоху Индия уже осуществляет торговлю с другими странами. Центром всей религиозной жизни становится жертвоприношение. Брахманы (жрецы) объявляют сами себя богами, образуя особый класс богов.

В Яджурведе образуются такие сословия:

- брахманы-жрецы;

- раджанья (царские) или кшатрия (господствующие, благородные);

- вайшья (крестьяне);

- шудра (не арийское или смешанное население).

С V века до нашей эры начинается буддийский период истории Древней Индии. Именно в это время жил Будда — существо, достигшее просветления. В культурном плане в это время основным событием становится распространение железных орудий труда. Интенсивно развивается торговля и рыночные отношения. Образуются многотысячные города, усиливается царская власть, увеличивается количество рабской силы. Магадха становится сильнейшим государством Северной Индии, а ее столица Паталипутра — крупнейшим и богатейшим городом. Особого могущества Магадха достигает в IV веке до нашей эры, когда у власти находилась династия Нандов. Именно эта династия объединила вод своей властью весь бассейн Ганга.

Вскоре Пенджаб и долина Инда объединились под властью Чандрагупты из рода Маурьев. В конце IV века до нашей эры он завоевал Камбоджу, Гандхару и смежные области Восточного Ирана. Его преемниками были Биндураса и Ашока. За всю историю Древней Индии Ашока был наиболее могущественным правителем. Он истребил всех своих братьев и развязал опустошительные войны на юге, присоединив почти весь Декан. Однако позже тиранизм Ашоки сменился политикой «распространения добра» внутри империи, где буддизм сыграл главную роль. Уже к концу III века до нашей эры держава Маурьев начала быстро распадаться. Окончательно эта династия была свергнута в Магадхе в 180 году до нашей эры.

Источник

Древнейшая Индия

Данные современной науки позволяют показать важное историческое значение уже в далёкой древности одной из величайших стран мира — Индии, установить истоки её цивилизации.

Уже во второй половине III тысячелетия до н. э. в Индии существовало рабовладельческое общество, была известна письменность, был достигнут относительно высокий уровень культуры.

Первобытно-общинный строй в Индии

Название индия произошло от наименования крупнейшеи реки на северо-западе этой страны. Древние индийцы называли её Синдху; это слово у древних персов звучало — Хинду, а у древних греков — Индос. Страну, расположенную в бассейне этой реки и к востоку от неё, в Европе уже в древности стали называть Индией. У самих древних индийцев общепринятого названия для всей страны не было.

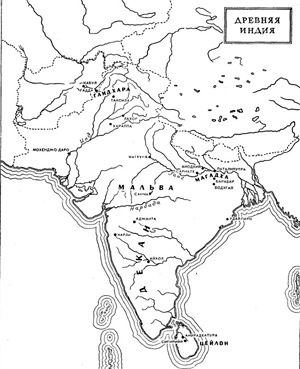

Индия расположена в Южной Азии, на Деканском (Индостанском) полуострове и прилегающей к нему с севера части материка. На севере она ограничивается Гималаями — величайшей в мире системой горных хребтов; на востоке—невысокими, но труднопроходимыми горами, отделяющими Индию от стран Индо-Китайского полуострова; на западе — отрогами Гималаев, а также другими горными хребтами. К западу от этих отрогов- находятся пустынные и полупустынные области с горным ландшафтом. Деканский полуостров глубоко вдаётся в Индийский океан, образующий на западе Аравийское море, а на востоке — Бенгальский залив. Берега Индии мало изрезаны, вблизи мало островов, а Индийский океан остаётся бурным значительную часть года. Всё это препятствовало раннему развитию мореплавания. Географическая изолированность Индии затрудняла общение её народов с внешним миром. Однако народы Индии, особенно населяющие северо-западную ее часть, даже в этих условиях поддерживали на протяжении многих тысячелетий разносторонние связи со своими соседями.

В географическом отношении Индия отчётливо делится на две основные части: южную — полуостровную и северную — материковую. На границе между ними находятся горы, состоящие из ряда широтных хребтов (крупнейший из них Виндхья), покрытых в древности дремучими лесами. Эта горная область была существенным препятствием для сообщения между северной и южной частями страны, что содействовало некоторой исторически сложившейся обособленности их друг от друга.

Южная Индия представляет собой полуостров, напоминающий по форме неправильный треугольник, обращённый вершиной к югу. Центральную часть полуострова занимает Деканское плоскогорье, заключённое между Западными и Восточными Гхатами — горами, тянущимися вдоль западного и восточного побережья. Деканское плоскогорье имеет небольшой уклон с запада на восток, поэтому почти все крупные реки Южной Индии текут на восток. Для земледелия здесь наиболее благоприятны прибрежные равнины. Центральная часть полуострова довольно засушлива, так как горы, окаймляющие Деканское плоскогорье, задерживают влажные ветры, дующие с океана. Реки Южной Индии отличаются неустойчивым водным режимом и порожистым течением, что затрудняет их использование для транспорта и искусственного орошения.

Северная (материковая) Индия разделяется пустыней Тар и прилегающими к ней обширными полупустынными пространствами на Западную и Восточную. Наиболее удобные пути сообщения между ними находятся ближе к предгорьям Гималаев.

В западной части Северной Индии находится Пенджаб (Пятиречье) — долина реки Инда и пяти крупных рек, сливающихся вместе и одним речным потоком впадающих в Инд. В связи с засушливостью климата, для того чтобы здесь развивалось земледелие, необходимо искусственное орошение. Правда, районы, непосредственно прилегающие к рекам бассейна Инда, могут орошаться и их разливами

В восточной части Северной Индии находится долина реки Ганг и её многочисленных полноводных притоков. В настоящее время она почти безлесна, но в древности была покрыта густыми лесами. В низовьях Ганга очень влажный климат. Даже такие влаголюбивые культуры, как рис, джут, сахарный тростник, могут здесь выращиваться без применения искусственного орошения. Однако с продвижением на запад атмосферные осадки становятся всё менее обильными, и искусственное орошение оказывается всё более необходимым.

Природные условия Индии чрезвычайно разнообразны: здесь находятся самые высокие в мире горы и огромные равнины, области с исключительным обилием атмосферных осадков и пустыни, обширнейшие степи и непроходимые джунгли, местности с очень жарким климатом и высокогорные районы, где никогда не тают льды и снега. Животный и растительный мир Индии также отличается богатством и многообразием. При этом многие породы животных, например различные виды крупного рогатого скота (зебу, буйволы и др.), легко поддаются приручению и одомашнению. Многие виды растений, в том числе рис, хлопок, джут, сахарный тростник и др., оказалось возможным культивировать ещё в очень отдалённые времена.

Одним из важнейших факторов, определяющих климат всей Индии в целом, являются юго-западные муссоны, начинающие дуть с Индийского океана в июне — июле и приносящие основную массу атмосферных осадков. Поэтому в большинстве областей страны налицо очень благоприятное в хозяйственном отношении сочетание периода максимума солнечного тепла с периодом максимума выпадения осадков.

Особенности географической среды наложили отпечаток на историю народов Индии, способствуя ускорению темпов исторического развития в одних районах и замедлению в других.

Индия по своим размерам больше, чем все ранее упоминавшиеся рабовладельческие страны. Весьма разнообразны природные условия Индии,этнический состав населения и исторические судьбы её различных народов. Это усложняет изучение •древнейшей истории этой страны.

Изучение древней истории Индии осложняется также и тем, что мы не имеем ни одного точно датированного письменного источника древнее IV в. до н. э. Только для времени начиная с середины I тысячелетия до н. э. можно установить факты политической истории и с уверенностью назвать имена некоторых исторических деятелей. Археологические данные и материалы преданий, сохранившихся в религиозной литературе, эпосе и т. д., при всей их ценности, ещё не дают возможности разрешить многие важнейшие проблемы древнейшей истории страны.

Индия, являющаяся в настоящее время второй после Китая страной в мире по численности населения, была густо заселена и во времена глубокой древности; известно, что греческий историк Геродот, живший в V в. до н. э., считал Индию самой населённой в мире страной.

Этнический состав населения современной Индии неоднороден. Народы Северо-Западной Индии по своему физическому облику мало отличаются от народов Ирана и Средней Азии. Народы южной части полуострова существенно отличаются от жителей северо-западной части страны: например, цвет кожи у них значительно темней. Другие народы Индии имеют промежуточные антропологические черты между этими двумя основными. Весьма различно население Индии и по языку. Многочисленные языки народов Индии в большинстве своём принадлежат к двум группам, существенно отличающимся друг от друга,— индоевропейской и дравидской, представляющей собой особую не связанную с другими языковую семью. Языки первой группы преобладают на большей части территории Индии, дравидские языки — только в южной половине полуостровной Индии; имеются изолированные очаги дравидских языков на северо-западе и индоевропейских—на юге. Кроме того, в глухих горных районах живут народности, общепринятой классификации которых по антропологическому и языковому принципу ещё нет.

Как сложилась эта этническая пестрота, пока ещё определить с достоверностью не представляется возможным. Высказываются лишь различные предположения. Так, например, то обстоятельство, что население Северной Индии более похоже по внешнему облику и языку на народы, населяющие Иран и Среднюю Азию, чем на население Южной Индии, привело европейских учёных XIX в. к заключению, что Индия, коренным населением которой, по их мнению, были народы, говорящие на языках дравидской группы, подверглась когда-то вторжению так называемых «ариев»—группы племён, говоривших на языке индоевропейской семьи. На основании этого предположения о приходе индоевропейских племён в Индию была создана так называемая теория «арийского завоевания Индии». Однако, что представляли собою эти племена, откуда они явились и когда, в какой форме происходило их вторжение,— на все эти вопросы ни одна из высказывавшихся гипотез не даёт обоснованного ответа. Индия является одним из древнейших очагов цивилизации.

Археологические данные о древнейшей истории Индии

Основным творцом самобытной и оригинальной индийской куяьтуры, несомненно, было её коренное население. Археологические исследования в Индии начались сравнительно недавно, но они уже дали, особенно в последние десятилетия, чрезвычайно пенные результаты, которые позволяют по-новому осветить некоторые важнейшие вопросы древнейшей истории страны.

Индия была заселена со времён глубочайшей древности. Об этом свидетельствуют находки в различных районах страны орудий, датируемых временем нижнего палеолита (шелльского и ашельского типов). Однако в основных частях речных долин Инда и Ганга пока не обнаружено следов палеолитического человека,это вполне согласуется с исследованиями геологов, показывающими, что эти важнейшие районы современной Индии в период каменного века были заболочены и покрыты джунглями. Освоение их было в то время делом, непосильным для человека.

Лучше и полнее изучен период неолита в Индии. Поселения неолитического человека обнаружены и в речных долинах, хотя здесь они всё ещё встречаются реже, чем в холмистых и горных местностях. В этот период, так же как и в предыдущий, основным материалом, из которого делались орудия труда, был камень. Однако техника обработки камня достигла значительной высоты; неолитические орудия тщательно обтёсывались, а иногда, особенно их рабочие части, и шлифовались. О развитости производства изделий из камня свидетельствует обнаруженная в округе Беллари (штат Мадрас) специальная мастерская по их изготовлению.

Жители неолитических поселений уже занимались примитивным земледелием, умели приручать скот, изготовляли гончарные изделия. Древние индийцы времени неолита умели делать лодки, на которых не боялись выплывать даже в море. Много стоянок неолитического человека обнаружено в пещерах,хотя в это время сооружались и настоящие жилища простейшего типа. В некоторых неолитических стоянках обнаружена роспись на стенах пещер. Наиболее интересные образцы неолитической живописи находятся в пещерах около селения Синганпур (Центральная Индия).

Данные о первобытно-общинном строе в Индии сохранились исторических преданиях, мифах, легендах, собранных в древнеиндийской религиозной литературе и в древнеиндийском эпосе на индоевропейском языке — санскрите. Предания эти восходят ко II тысячелетию до н. э., но безусловно сохранили и более ранние данные, в том числе и о населении, говорившем на неиндоевропейских языках. Изучение пережитков первобытно-общинных отношений у некоторых племён и народностей современной Индии также помогает уяснить ход исторического развития страны в далёком прошлом. В преданиях и легендах сохранились смутные воспоминания о периоде собирательства, о том, как человек научился добывать и использовать огонь и какое значение он придавал этому своему достижению.

Сохранились данные, указывающие на существование в Индии родовой общины — ганы. Гана обычно составляла одно поселение — граму и представляла собой единый экономический и общественный организм. Члены ганы были связаны кровным родством, каждый участвовал в производственном процессе и военных действиях на равных основаниях со всеми и имел право на равную с другими долю при распределении продуктов коллективного труда. Глава общины — ганапати, руководивший всеми работами, выбирался собранием общины — сабхой. Военная добыча была собственностью всей общины, а то, что должно было потребляться индивидуально, делилось поровну. Положение женщины в. общине было высоким. Счёт родства вёлся по материнской линии, что свидетельствует о наличии в это время ещё материнского рода.

В названных выше письменных источниках имеются также данные (впрочем, скудные и недостаточно определённые) о племенной организации. Племя — вишь— состояло из нескольких ган. Верховным органом власти в племени было общее собрание всех взрослых членов племени — самати, выбиравшее племенного вождя — раджу, главу племенного ополчения.

Религиозные верования были основаны на поклонении силам природы, а культ заключался в жертвоприношениях богам вместе с различными магическими действиями, представлявшими ритуальное воспроизведение производственных процессов в общине. Во время религиозных праздников произносились гимны, восхвалявшие богов. Религиозным ритуалом руководил глава общины. Профессионального жречества ещё не было. Мёртвых хоронили без гроба или в специальных урнах. Известны и надгробные памятники типа дольменов.

Переход к металлу

Золото было первым металлом, который древние индийцы научились использовать, но оно употреблялось только для производства украшений. Первые металлические орудия труда и оружие, датируемые концом IV и началом III тысячелетия до н. э., сначала изготовлялись из меди, а потом из бронзы. Естественно, что переход к металлическим орудиям произошёл прежде всего в тех районах, в которых имелись залежи медной руды с большим содержанием металла. Древнейшим центром индийской металлургии была, вероятно, область гор Виндхья. Об этом свидетельствуют раскопки в Гунгерии (штат Мадхья Прадеш), обнаружившие древнейший склад разнообразных медных изделий (более 400 сбщйм весом около 360 кг), но древнейшая индийская цивилизация развивалась прежде всего в районах, благоприятных для земледелия, бывшего в то время наиболее прогрессивным видом хозяйственной деятельности. Здесь использование металлических орудий давало наибольший эффект в смысле роста производительности труда и возможностей получения прибавочного продукта.

Всемирная история. Энциклопедия. — М.: Государственное издательство политической литературы . Ред. А. Белявский, Л. Лазаревич, А. Монгайт, И. Лурье, М. Полтавский . 1956—1565 .

Источник