Дизентерийная амёба (Entamoeba histolytica)

Дизентерийная амёба в систематике простейших

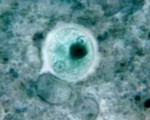

Различные формы дизентерийной амебы

Дизентерийная амёба может существовать в трёх формах: тканевой, просветной и цисты. Тканевая форма обнаруживается только у больных амёбиазом, другие — и у носителей. Цисты дизентерийной амебы с водой или с пищей попадают в желудочно-кишечный тракт человека. В тонкой кишке под воздействием ферментов оболочка цисты растворяется и образуется восемь одноядерных амеб. В результате последующих делений они превращаются в вегетативные просветные стадии, трофозоиты, размером от 10 до 60 мкм, в среднем 25 мкм, имеющими одно ядро, местом обитания которых является просвет верхних отделов толстой кишки. По мере продвижения по кишечнику трофозоиты превращаются в одно-четырех ядерные цисты (в среднем 12 мкм в диаметре), которые выделяются с калом.

При попадании в организм человека из цист дизентерийной амебы могут образовываться инвазивные формы. В развитии инвазивных форм имеют значение такие факторы паразита и хозяина, как: интенсивность инвазии, физико-химическая среда кишечника, иммунодефицит, голодание, стресс и другие.

Инвазивные или так называемые тканевые стадии амеб имеют большие размеры, чем просветные и способны прикрепляться к слизистой кишечника.

Дизентерийная амеба — возбудитель заболеваний человека

Большинство штаммов дизентерийной амебы не вызывает никаких заболеваний у человека. Не менее 90% инфекций дизентерийной амебы носят бессимптомный характер и лечить их не следует. При попадании в кишечник Entamoeba histolytica в большинстве случаев размножается в содержимом толстой кишки, не внедряясь в ткани и не вызывая нарушений функции кишечника (человек при этом здоров, но служит носителем дизентерийной амёбы).

Дизентерийная амёба может проникать в слизистую оболочку толстой кишки, где, предположительно вырабатываются нейрогуморальные вещества, которые вызывают секрецию в кишечнике и его поражение, в результате чего возникает диарея воспалительного типа. Для диагностики инвазивной формы болезни необходима идентификация гематофаговых трофозоитов в кале или язвах ободочной кишки. Проявления симптоматического амёбиаза включают в себя такие заболевания, как рефрактерная диарея в легкой форме, молниеносная дизентерия и абсцесс печени.

Амёбиаз — нетипичная причина кровянистой диареи у детей раннего возраста, на долю которой, как правило, приходится менее 3% заболевания. Обычно детей раннего возраста с кровянистой диареей не рекомендуется лечить по поводу амёбиаза. Такое лечение возможно только на основании результатов микроскопического исследования свежих проб стула, полученных в надежной лаборатории, и выявления трофозоитов Entamoeba histolytica в красных кровяных тельцах, или когда оказались клинически не эффективными два разных антибактериальных препарата, обычно обладающие действенностью в отношении Shigella dysenteriae в данной стране (на данной территории).

Некоторые из исследователей считают, что разница между высокой частотой выделения дизентерийной амебы и, в то же время, относительно низкой частотой клинических проявлений связан с наличием в популяции дизентерийной амебы двух видов амёб — потенциально патогенных штаммов Entamoeba histolytica, и непатогенной Entamoeba dispar, различить которые можно лишь путем анализа ДНК. Основным фактором вирулентности у дизентерийной амебы являются цистеиновые протеиназы, отсутствующие у Entamoeba dispar.

Одновременно различия патогенности штаммов дизентерийной амебы остается недостаточно изученным. Выявлено 9 потенциально патогенных штаммов дизентерийной амебы, и 13 непатогенных, имеющих разные ДНК.

ВОЗ рекомендует для лечения диареи, вызванной Entamoeba histolytica (дизентерийной амебой), принимать метронидазол три раза в день в течение пяти дней (при тяжелой форме — 10 дней) по 750 мг для взрослых и исходя из 10 мг на кг веса для детей

На сайте GastroScan.ru в разделе «Литература» имеется подраздел «Паразитарные и инфекционные заболевания ЖКТ», содержащий публикации для профессионалов здравоохранения по данной тематике.

Лекарства, активные в отношении дизентерийных амёб

Прямыми антагонистами дизентерийной амебы являются одноклеточные грибки Сахаромицеты Буларди (Saccharomyces boulardii), используемые как противомикробное лекарственное средство.

Антибиотики, активные в отношении дизентерийной амебы (из имеющих описания в данном справочнике): метронидазол, тинидазол, нифурател, тетрациклин, доксициклин. Не активен в отношении дизентерийной амебы линкомицин.

Entamoeba histolytica и амёбиаз в МКБ-10

Амёбиаз и Entamoeba histolytica упоминаются Международной классификации болезней МКБ-10 в «Классе I. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни» где в блоке «A00-A09 Кишечные инфекции» для амёбиаза, вызванного Entamoeba histolytica, выделена трёхсимвольная рубрика «A06 Амёбиаз», содержащая следующие четырёхсимвольные рубрики:

- A06.0 Острая амёбная дизентерия. Острый амёбиаз. Кишечный амёбиаз без дополнительных уточнений

- A06.1 Хронический кишечный амёбиаз

- A06.2 Амёбный недизентерийный колит

- A06.3 Амебома кишечника. Амебома без дополнительных уточнений

- A06.4 Амёбный абсцесс печени. Печёночный амёбиаз

- A06.5 Амёбный абсцесс лёгкого. Амёбный абсцесс лёгкого (и печени)

- A06.6 Амёбный абсцесс головного мозга. Амёбный абсцесс головного мозга (и печени)(и лёгкого)

- A06.7 Кожный амёбиаз

- A06.8 Амёбная инфекция другой локализации. Амёбный аппендицит. Амёбный баланит

- A06.9 Амёбиаз неуточненный

Источник

Амебиаз у детей

Амебиаз у детей — это протозойная инвазия, вызванная патогенными штаммами Entamoeba histolytica и характеризующаяся воспалительно-язвенными поражениями кишечника, осложнениями со стороны других органов. Заболевание проявляется схваткообразными болями в животе, многократным стулом со слизисто-кровянистыми примесями, интоксикационным синдромом. Для диагностики инфекции выполняют микроскопию кала, серологические реакции, инструментальную визуализацию брюшной полости (УЗИ, колоноскопия). Лечение включает этиотропные противопротозойные препараты, симптоматические средства, пробиотики.

МКБ-10

Общие сведения

По данным ВОЗ, амебиазом заражены около 10% детей, причем большинство из них проживают в эндемичных регионах: Индии, Южной и Западной Африке, Центральной Америке. В России эндемичными областями являются Приморье, Закавказье. В последние годы эпидемиологическая ситуация ухудшается, что связано с завозом амебиаза путешественниками, мигрантами, беженцами. Инфицирование амебами возможно во всех возрастных группах, но чаще заражаются дети старше 5 лет.

Причины

Возбудителем амебиаза является дизентерийная амеба — Entamoeba histolytica, которая принадлежит к типу Sacromastigophora, отряду Amoebidae. Одноклеточный микроорганизм не имеет прочной клеточной стенки, произвольно изменяет форму клетки, активно передвигается с помощью ложноножек. Возбудитель имеет 3 формы: тканевую, которая живет в паренхиме внутренних органов, просветную, обитающую в кишечнике, и цисты, окруженные защитной оболочкой.

Заражение детей амебиазом имеет фекально-оральный механизм. Основным фактором передачи являются пищевые продукты, особенно овощи и фрукты, которые были плохо помыты и не прошли термическую обработку. Реже источником инвазии становится вода из неизвестных источников, предметы домашнего обихода (посуда, дверные ручки, белье), на которых могут оставаться цисты возбудителя. Передаче амебиаза способствуют тараканы и мухи, которые распространяют цисты на своих лапах.

Патогенез

Ребенок заражается при попадании в кишечник зрелых цист амебы, из которых после разрушения оболочки выходит 4 одноядерных микроорганизма. Они начинают размножаться, используя ресурсы тела хозяина, и трансформируются в малые просветные формы (Entamoeba histolytica forma minuta). Они не патогенны, могут длительное время существовать в ободочной кишке без клинических симптомов.

Классический амебиаз у детей развивается при превращении малой просветной амебы в эритрофаг — Entamoeba histolytica forma magna. Возбудители вырабатывают факторы патогенности цистолизины, разрушающие наружный эпителиальный слой кишечной стенки. В результате образуются язвы, отдельные участки некроза, которые со временем расширяются. Амебы обычно локализованы на границе здоровой и пораженной ткани, они также проникают в толщу стенки кишечника.

У зараженных детей при длительном существовании амебиаза формируется иммунная защита. При паразитировании возбудителя в кишечнике образуются местные антитела IgA против белка лектина, а после проникновения амебы в кровоток синтезируются защитные иммуноглобулины M, G. Клеточный иммунитет представлен макрофагами, натуральными киллерами, которые предупреждают реинфицирование у ребенка, перенесшего амебиаз.

Классификация

В детской инфектологии существует несколько подходов к систематизации болезни. По клиническим особенностям выделяют типичные формы (поражение кишечника), атипичные (латентное течение), молниеносный вариант амебиаза. По характеру течения бывает острый (до 3 месяцев), хронический рецидивирующий или непрерывно рецидивирующий варианты. Согласно классификации ВОЗ, выделяют следующие варианты:

- Бессимптомная инфекция — носительство малой вегетативной формы амебы в толстом кишечнике.

- Манифестная инфекция:

- кишечный амебиаз — амебная дизентерия, амебный колит;

- внекишечный амебиаз — печеночный, легочный, церебральный.

Симптомы амебиаза у детей

До 90% инфицированных детей являются здоровыми бессимптомными носителями амеб, поскольку в их кишечнике паразитируют непатогенные малые формы. Оставшиеся 10% зараженных сталкиваются с классическим инвазивным амебиазом. Инкубационный период для дизентерийной амебы составляет от 1-2 недель до нескольких месяцев. Манифестация заболевания провоцируется снижением иммунитета, действием экзогенных неблагоприятных факторов.

Амебиаз начинается постепенно с интоксикационного синдрома (недомогание, утомляемость, снижение аппетита), зачастую наблюдается фебрильная лихорадка. Ребенка беспокоит сильная боль в нижних отделах живота, которая усиливается перед дефекацией. Частота стула у детей возрастает до 5-6 раз в сутки при легком течении, до 10-20 раз при тяжелой форме болезни. В каловых массах заметны включения слизи, затем они становятся кровянисто-слизистыми («малиновое желе»).

При внекишечной амебиазе, преимущественно проявляющемся поражением печени, ребенок испытывает сильную болезненность в правой подвздошной зоне. Болевой синдром усиливается во время глубокого дыхания, кашля, при резких движениях. Для амебного абсцесса характерны гектическая лихорадка, интоксикация, реже отмечается желтуха. При поражении легочной ткани появляется влажный кашель, болевые ощущения в грудной клетке, кровохарканье.

Осложнения

Язвенный дефект кишки при амебиазе в 3-5% случаев распространяется вглубь стенки, поражая все ее слои и вызывая перфорацию кишечника. Возникает риск начала калового перитонита, появления перитонеальных спаек. При заживлении дефектов у детей формируются рубцы, которые нарушают пассаж пищи по ЖКТ, провоцируют кишечную непроходимость. При длительно существующем нелеченом амебиазе развиваются амебомы — доброкачественные опухолевидные образования.

Распространение возбудителя по кровеносному руслу чревато вторичными септическими очагами в печени, легких, головном мозге, что встречается у 5-7% пациентов. Крайне редко абсцессы формируются в почках, поджелудочной железе. У детей первых лет жизни есть риск развития молниеносной формы амебиаза, сопровождающейся множественным некротическим поражением кишечника, массивной интоксикацией. Без лечения такой вариант заканчивается смертью ребенка.

Диагностика

При обследовании больного детский инфекционист пальпирует живот, определяет зоны болезненности, проверяет перитонеальные симптомы. Специалист оценивает тургор кожи, состояние слизистых оболочек, осматривает родничок у маленьких детей, что необходимо для исключения обезвоживания на фоне длительной диареи. Для верификации диагноза амебиаза проводятся следующие диагностические методы:

- УЗИ органов брюшной полости. При ультразвуковой диагностике врач оценивает размеры печени, определяет локальные изменения, указывающие на абсцесс. Обследование кишечника позволяет обнаружить неспецифические признаки воспаления, дефекты кишечной стенки.

- Колоноскопия. Эндоскопическая визуализация выполняется по строгим показаниям, чтобы диагностировать тяжелые некротические дефекты слизистой, произвести дифференциальную диагностику с другими язвенно-воспалительными дефектами толстого кишечника.

- Микроскопия кала. Выявление цист с 4 ядрами и больших вегетативных форм амебы является 100% подтверждением диагноза. Для получения достоверных результатов исследуют свежий кал, собранный не позже, чем 20-30 минут назад. При необходимости осуществляется микроскопия содержимого кишечных язв (после колоноскопии).

- Современные лабораторные методы. Обнаружение титра антител к амебе на уровне свыше 1:80 показательно при внекишечных формах амебиаза, когда сложно выявить цисты в кале. Исследование делается методом РНИФ, ИФА с парными сыворотками с интервалом от 2 до 3 недель. Также для точной диагностики Entamoeba histolytica исследуют кал методом ПЦР.

Лечение амебиаза у детей

Консервативная терапия

Лечение амебиаза в детском возрасте начинается с диеты: строгие ограничения в первые дни болезни с постепенным расширением меню до стола 4 по Певзнеру по мере нормализации стула. На время активного цистовыделения ребенка изолируют дома либо в инфекционном стационаре, чтобы прервать эпидемическую цепочку заражений. При инфицировании амебами проводятся:

- Этиотропная терапия. Для эрадикации возбудителя рекомендованы специфические противопротозойные средства из группы 5-нитроимидазолов. Системные тканевые амебициды эффективны при амебной дизентерии, внекишечной локализации поражения.

- Симптоматическое лечение. Для улучшения состояния инфицированных детей показаны жаропонижающие, анальгетики, спазмолитики. Для коррекции водно-электролитного баланса используют инфузионные кристаллоидные растворы. Сенсибилизацию организма при амебиазе устраняют антигистаминными средствами.

- Восстановительная терапия. По окончании приема этиотропных лекарств необходимо нормализовать кишечную микрофлору, избавиться от дисбактериоза. С этой целью назначают пробиотики, пребиотики, добавляют в диету обогащенные лакто- и бифидобактериями молочные продукты.

Хирургическое лечение

Помощь детских хирургов требуется при внекишечных локализациях амебиаза, выявлении у детей осложнений. Абсцессы печени и легких пунктируют под контролем УЗИ либо вскрывают открытым доступом. При обширном поражении кишечной стенки показана резекция поврежденного участка с наложением анастомоза или колостомы. При перитоните, разрыве абсцесса проводится неотложная лапаротомия для санации брюшной полости.

Прогноз и профилактика

Полное выздоровление от амебиаза происходит у детей, которым вовремя было начато этиотропное лечение. При позднем обращении или неадекватном подборе препаратов возможны осложнения, однако смертельные случаи в развитых странах встречаются редко. После излечения кишечной формы ребенок подлежит диспансерному наблюдению в течение полугода, внекишечной — на протяжении 12 месяцев, оперативного лечения — до 2-3 лет.

Профилактика амебиаза включает противоэпидемические меры: раннее выявление и изоляцию больного ребенка, тщательную дезинфекцию и соблюдение гигиенических требований лицами, которые осуществляют уход. Контактные лица подлежат обследованию на бессимптомное цистоносительство. Превентивные меры на общегосударственном уровне включают охрану окружающей среды от фекального загрязнения, борьбу с насекомыми-переносчиками.

Источник