- Дыхательная недостаточность

- Причины возникновения

- Симптомы и признаки

- Какой врач лечит?

- Методы лечения

- Результаты

- Образ жизни при дыхательной недостаточности

- Что значит диффузное дыхание

- Диффузионный тест. Для чего проводится, какова методика, показания и результаты диффузионного теста

- 1. Для чего проводится диффузионный тест

- 2. Какова методика проведения и показания для диффузионного теста

- 3. Что отражают результаты исследования диффузионной способности лёгких

Дыхательная недостаточность

Дыхательная недостаточность — это состояние, при котором легкие не могут в достаточной степени насыщать кровь кислородом и выводить излишки углекислого газа. Согласно определению Е. Campbell при развитии данного состояния парциальное давление кислорода (РаО2) ниже 60 мм рт. ст. и/или парциальное давление углекислого газа (РаСО2) выше 49 мм рт. ст.

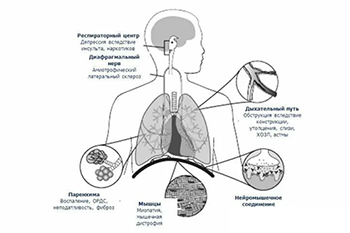

По типам дыхательная недостаточность может быть:

- Обструктивная — нарушение проходимости воздухоносных путей (бронхоспазм, воспаление, инородные тела, опухоли, асфиксия и др.).

- Рестриктивная — патология альвеол (воспаление, альвеолярный отек или опухоль и др.) или сдавление легкого плевральным выпотом.

- Диффузная — нарушение микроциркуляции в легких или разрушение сурфактанта.

По течению выделяют острую и хроническую формы.

Классификация дыхательной недостаточности по этиологии:

- нервно-мышечная — при поражении проводниковых путей и мышц;

- торакодиафрагмальная — при деформации грудной клетки, поражении реберного каркаса, нарушении функций диафрагмы;

- бронхолегочная;

- центрогенная — при поражении центра дыхания;

- сосудистая.

Классификация по тяжести:

- компенсированная — снижениее РаО2 в артериальной крови до 80 мм рт. ст.;

- субкомпенсированная — снижение РаО2 до 60 мм рт. ст.;

- декомпенсированной — снижение РаО2 ниже 60 мм рт. ст. и развитие гипоксического синдрома.

Степени дыхательной недостаточности по Б.Е. Вотчала:

- I — одышка при беге и быстром подъеме по лестнице на 3 этаж.

- II — одышка при обычных нагрузках (умеренная ходьба, уборка и др.);

- III — появление одышки даже при одевании и умывании;

- IV — одышка в покое.

Причины возникновения

- мышечная слабость при полиомиелите, мышечной дистрофии, миастении и др;

- патологии позвоночника или реберного каркаса (сколиоз, пневмоторакс и пр.);

- кровопотери, анемия;

- воспаление бронхов, пневмония (отек легких);

- хронические воспалительные патологии;

- абсцесс легкого;

- фиброз легких;

- врожденные пороки сердца;

- передозировка наркотиков;

- ожирение и др.

Симптомы и признаки

синюшность кожных покровов;

- участие в дыхании дополнительных мышц;

- тахикардия;

- повышенное потоотделение;

- одышка;

- снижение давления;

- головные боли;

- потеря сознания;

- бессонница ночью и сонливость днем – по причине высокого уровня углекислого газа в крови;

- общая слабость.

На поздних стадиях может присоединиться сердечная недостаточность, в результате чего появляются отеки, нарушается ритм сердца.

Какой врач лечит?

Лечением занимаются пульмонолог и терапевт. В нашей клинике работают специалисты со стажем работы более 10 лет. У нас имеется своя диагностическая база с новейшим оборудованием (КТ, МРТ, УЗИ).

Пациент, не покидая клиники, может сделать диагностику, сдать полный набор анализов, пройти врачей и начать лечение. На всех этапах больной получает полноценную информацию и компетентные консультации узких специалистов.

Методы лечения

Целью терапии является устранение первопричины патологии, восстановление нормальной оксигенации крови и поддержание оптимальной для функционирования вентиляции легких. При выраженной гипоксии обязательно назначается оксигенотерапия.

При самостоятельном дыхании применяют вставление носового катетера или маску. При коматозном состоянии выполняют интубацию, а также подключают пациента к аппарту ИВЛ.

Одновременно с этим, ведется и медикаментозное лечение. Назначаются бронхолитики, антибиотики и муколитики. Также показаны ингаляции, ЛФК и массаж грудной клетки. При осложненной форме дыхательной недостаточности (легочное сердце) назначаются диуретики.

Результаты

Длительное прогрессирование патологии ведет к развитию сердечной недостаточности в результате постоянных перегрузок сердца. Происходит гипертрофия правого желудочка, гипертензия в легочном круге кровообращения.

Развитие хронической формы длится годами, сокращая срок жизни пациента. При длительном постельном режиме у больного может развиться застойная пневмония.

Дыхательная недостаточность неблагоприятна в прогнозе при прогрессирующих нейромышечных патологиях (БАС, миотония и др.). Здесь летальный исход возможен в течение года.

Образ жизни при дыхательной недостаточности

Предупреждение развития дыхательной недостаточности включает:

Источник

Что значит диффузное дыхание

7.1. Механизмы нарушения альвеолярного дыхания

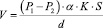

Как известно, газообмен в легких происходит благодаря диффузии газов через альвеолярно-капиллярную мембрану по градиенту концентрации 02 и С02. Объемная скорость диффузии определяется по формуле:

(Р1 — Р2) — это трансмембранный градиент парциального давления газа. Для О2 он равен 60 мм рт.ст. (в альвеолярном воздухе давление О2 (Р1) равно 106 мм рт.ст.; в легочных капиллярах (Р2) — 46 мм рт.ст.) в начальном отрезке капилляра. Градиент парциального давления СО2 имеет противоположное направление (Р1 — 46 мм рт. ст. в легочных капиллярах, Р2- 40 мм рт. ст. в альвеолах) и равен 6 мм рт. ст. в начальном отрезке капилляра. Эти градиенты давлений служат движущей силой диффузии О2 и СО2, т.е. газообмена в легких;

α — растворимость газов в тканях. Поскольку, растворимость СО2 в мембране примерно в 20 раз больше, чем О2, то и скорость диффузии СО2 через альвеолярно-капиллярную мембрану в 20 раз выше;

К- константа диффузии;

S — площадь альвеол (или площадь газообмена, которая составляет 50-100 м2);

d — это толщина альвеолярно-капиллярной мембраны, которая препятствует диффузии газов. В организме здорового человека толщина альвеолярно-капиллярной мембраны варьирует от 0,3 до 2 мкм (рис.10).

Изнутри альвеолы выстланы сурфактантом. Сурфактант — это поверхностно-активное вещество (ПАВ), выстилающее альвеолы, продуцируется альвеолоцитами второго порядка и на 70-80% состоит из фосфолипидов (фосфатидилхолин, фосфатидилглицерол, дипальмитоилфосфатидилхолин и т.д.), а на 20-30% — из белков (апопротеины, сывороточные альбумины). В условиях нормы постоянно происходит обновление сурфактанта за счет фагоцитоза альвеолярными макрофагами и его синтеза альвеолоцитами 2-типа. Сурфактант выполняет следующие функции: снижает поверхностное натяжение альвеол и обеспечивает их стабилизацию, предупреждает спадение альвеол, обеспечивает несмачиваемость при вдохе, улучшает диффузию газов, увеличивает растяжимость легких, препятствует пенообразованию. В регуляции секреции сурфактанта участвуют различные гормоны, в частности, катехоламины, эстрогены, тироксин, глюкокортикоиды, которые усиливают выработку сурфактанта. В то же время инсулин, андрогены, а также атропин, белки и липиды сурфактанта угнетают его синтез. Уменьшение выработки сурфактанта наблюдается при гиповентиляции, хронической гипоксии, легочной гипертензии, при поражении альвеолоцитов 2-го типа, при вдыхании табачного дыма и чистого кислорода и т.д. При этом нарушается диффузия газов, развиваются ателектазы и отек легких, образуется пена.

Рис.10. Схема альвеолярно- капиллярной мембраны ( Воложин А.И.,2000)

Недостаток внутрилегочного сурфактанта служит первопричиной развития респираторного дистресс-синдрома новорожденных у недоношенных детей.

Своеобразие патологии дыхательной системы у детей раннего возраста может быть обусловлено особенностями ее строения и функции. Наличие узких носовых ходов, а также длинных, узких и малоразветвленных бронхов, обилие межуточной ткани, кровеносных и лимфатических сосудов в легких способствуют возникновению разнообразных пневмопатий, которые лежат в основе синдрома дыхательных расстройств (СДР) у значительного числа новорожденных.

Наиболее частой и тяжелой формой пневмопатий являются гиалиновые мембраны, особенно у недоношенных детей, развивающихся в условиях патологического течения беременности и родов. В образовании гиалиновых мембран, состоящих из фибрина, сывороточных протеинов и клеточных элементов, патогенетическую роль играет недостаточность фибринолитической системы. К нарушению фибринолитических процессов и ретенции фибрина в альвеолах может предрасполагать дефицит плазминогена. Гиалиновые мембраны располагаются в просвете альвеолярных ходов, альвеол, легочных бронхов, лежат как уплотненные массы в просвете свободно или выстилают стенки дыхательных путей, способствуя их обтурации, нарушению легочной вентиляции, развитию гипоксемии, вазоконстрикции сосудов и гипоперфузии легких. В то же время возникают инактивация альвеолярного сурфактанта, ухудшение расправления легочной ткани и развиваются обструктивно-рестриктивные формы ДН у детей.

К не менее тяжелой разновидности пневмопатий относится отечно-геморрагический синдром. В легких отмечается резкое усиление кровенаполнения сосудов всех калибров, особенно капилляров. Просвет альвеолярных ходов и альвеолы заполнены отечной жидкостью и кровью; отечна межуточная ткань. Массивные легочные кровоизлияния могут быть обусловлены синдромом ДВС, развивающимся при асфиксии или внутриутробном инфицировании плода. В легких формируются ателектазы — от сегментарных до тотальных, сочетающиеся с отеком и другими гемодинамическими изменениями, а также признаками незрелости легких. У детей обнаруживаются одышка, хрипы, ослабление дыхания, респираторный или смешанный ацидоз.

Течение СДР может быть острым и подострым. В период восстановления исчезают признаки ДН и нарушения функции ЦНС, нормализуется кровообращение, исчезают отеки. Однако у детей, перенесших СДР, возможно развитие хронической легочной патологии. В ряде случаев развитие бронхолегочной дисплазии связано с незрелостью бронхоальвеолярной системы легких и изменениями, обусловленными гиалиновыми мембранами. К ним относятся бронхиолярный и интерстициальный фиброз, облитерирующий бронхиолит с интерстициальным некрозом. Возникающая при этом хроническая ДН сопровождается гипоксемией, гиперкапнией и гипоксией разных органов и тканей.

7.2. Респираторный дистрресс-синдром. Этиология и патогенез

В последние годы для оценки этиологии и патогенеза ДН используют термин острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), который может возникать у детей и взрослых.

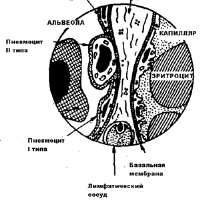

Респираторный дистресс-синдром — патологический процесс, характеризующийся артериальной гипоксемией, резистентной к обычным методам кислородотерапии, первичным повреждением альвеолярно-капиллярной мембраны, интерстициальным отеком легких, микроателектазированием и образованием в альвеолах и бронхиолах гиалиновых мембран (рис.11).

Рис.11. Патогенез РДСВ (А.Н. Окороков, 2005)

Он является завершающей фазой многообразных повреждений легких (инфекционными патологическими агентами, токсинами бактериального и небактериального происхождения, медиаторами альтерации. ОРДС может быть следствием травмы грудной клетки, ее длительного сдавления, аутоиммунных заболеваниях и т.д. Однако ОРДС клинически проявляется одышкой, кашлем, с выделением мокроты, имеющей примесь крови, мелкопузырчатыми влажными хрипами в легких, цианозом, не исчезающим даже при оксигенотерапии.

Первое описание клиники ОРДС было в 1946 году, однако название указанной патологии претерпело многочисленные изменения, включающие такие названия, как острое повреждение легких (ОПЛ), «мокрые легкие», «тяжелые легкие», «шоковые легкие», «фиброзирующий альвеолит», «некардиогенный отек легких». В 1967 Эсбахом было предложено название «острый респираторный дистресс синдром», характеризующийся крайне тяжелым острым повреждением легких. Отличительными признаками ОРДС являются:

1) острое начало;

2) снижение индекса оксигенации (PаO2/Fi O2 до 200 мм рт. ст., где Fi O2 — фракция кислорода во вдыхаемом воздухе);

3) двустороннее поражение легких на Ro;

4) давление заклинивания легочной артерии ≤ 18 мм. рт. ст.

ОРДС принято делить по степени тяжести, по величине индекса оксигенации (PаO2) на следующие формы:

– умеренное течение — PаO2/Fi O2 от 300 до 200 мм рт.ст.,

– течение средней тяжести — PаO2/Fi O2 от 200 мм.рт.ст.,

– тяжелый (критический) вариант патологии PаO2/Fi O2

Источник

Диффузионный тест. Для чего проводится, какова методика, показания и результаты диффузионного теста

- дыхательные пути

- бронхи

- легкие

1. Для чего проводится диффузионный тест

Процесс дыхания заключается не только в акте втягивания воздуха в дыхательную систему, но и в последующем переносе газов (кислорода и СО2), происходящем на альвеолярной поверхности лёгких. Важнейшая цель дыхания – газообмен. Именно этот процесс обеспечивается посредством циклов вдохов и выдохов: кровь насыщается кислородом и отдаёт в атмосферу углекислый газ. При нормальном функционировании лёгких, бронхов и диафрагмы, но нарушенной диффузии, наступает гипоксия, что неизбежно отражается на общем самочувствии и несёт риск тяжёлых расстройств.

В пульмонологии существенное значение отводится функции лёгочного газообмена. Многие заболевания требуют исследования не только органических структур дыхательной системы, но и изучения функции диффузии газов на поверхности лёгких. Одной из важнейших диагностических методик является диффузионный тест, позволяющий оценить эффективность лёгочного газообмена, которая зависит от скорости перехода газов через альвеолярно-капиллярный барьер.

Феномен диффузии кислорода в кровь и вывода CО2 в составе выдыхаемого воздуха отражается величиной, обратной сопротивлению диффузии, которая называется «диффузионная способность лёгких».

2. Какова методика проведения и показания для диффузионного теста

Измерение диффузионной способности лёгких может проводиться в рамках бодиплетизмографии или вне иных видов диагностики.

Нос пациента зажимается специальным зажимом. Для проведения исследования ему необходимо сделать глубокий вдох безопасной газовой смеси, содержащий инертный газ (гелий или метан). Она не имеет вкуса и запаха и воспринимается как обычный воздух. После этого необходимо ненадолго задержать дыхание, а затем произвести выдох в трубку прибора. Вдох должен длиться не более 4 секунд, а выдох – 3 секунды.

Результаты данной диагностики пациент получает сразу же. Методика не имеет противопоказаний, не доставляет больному дискомфорта и не требует специальной подготовки. Рекомендуется лишь отказаться от курения и плотного приёма пищи перед диагностикой. Также по согласованию с врачом при подготовке к диагностике отменяются некоторые лекарственные препараты и процедуры.

Исследование диффузионной способности дыхательной системы может быть назначено в следующих случаях:

- уточнение диагноза и дифференциальная диагностика эмфиземы лёгких и бронхиальной обструкции;

- тяжёлые форты ХОБЛ;

- диагностика рестриктивных заболеваний лёгких;

- оценка эффективности терапии, проводимой пациентам с интерстициальными заболеваниями лёгких;

- уточнение диагноза и оценка тяжести патологии сосудов лёгких (васкулитов, лёгочной гипертензии).

3. Что отражают результаты исследования диффузионной способности лёгких

Диффузионная способность лёгких снижается при определённых заболеваниях. Диффузионный тест позволяет подтвардить, что причина недостаточности дыхательной функции заключается именно в нарушении газообмена. Данная патология может быть обусловлена капиллярным или мембранным компонентом. Увеличение толщины альвеолярно-капиллярной мембраны или снижение площади диффузионной поверхности обуславливают снижение показателей, получаемых в ходе исследования. Выявленное снижение диффузии по результатам проведения диффузионного теста может указывать на следующие нарушения:

- пневмокониоз;

- диффузный фиброзирующий альвеолит;

- синдром гиалиновых мембран (недостаток выработки сурфактанта);

- уменьшение площади поверхности газообмена;

- интерстициальный фиброз или отёк;

- токсическое поражение лёгких;

- склероз стенок сосудов или паренхимы лёгких.

Снижение способности к газообмену всегда сопровождает тяжёлые формы ХОБЛ, бронхиолит, эмфизему лёгких.

Повышенные показатель, полученные в ходе диффузионного теста, также могут указывать на наличие патологии. Такая клиническая картина может наблюдаться при:

- идиопатическом лёгочном фиброзе;

- саркоидозе;

- асбестозе;

- сердечной недостаточности;

- склеродермии;/li>

- системной красной волчанке;

- на фоне приёма некоторых лекарственных препаратов.

Источник

синюшность кожных покровов;

синюшность кожных покровов;