Что значит дифференцируются клетки

При образовании здоровых тканей стволовые клетки-предшественники в итоге развиваются в полностью специализированные зрелые клетки. В ходе такого процесса, получившего название дифференцировки, клетка обретает специализированные структуры, функции и определенные биохимические свойства. С момента первичного деления стволовой клетки клеточная дифференцировка протекает на протяжении нескольких клеточных циклов.

Хотя раковые клетки и отличаются от своих здоровых аналогов из окружающих здоровых тканей, эти отличия часто носят количественный, а не качественный характер. Когда патологоанатомы говорят о недифференцированной опухоли, это означает, что морфологически клетки опухоли не выглядят, как здоровая ткань.

В таком случае в них могут присутствовать некоторые гистологические характеристики, присущие здоровой специализированной ткани, но в целом наблюдается хаотичный набор клеток различных размеров и форм. Типичным примером полного исчезновения всех морфологических характеристик здоровой ткани является анаплазированный рак, при котором зачастую даже нельзя определить, из какой ткани произошла трансформация опухоли.

Термин «недифференцированный» часто несет значение того, что клетки неоплазии как бы вернулись назад по пути клеточной дифференцировки и соответствуют менее зрелым тканям. Тем не менее вполне возможно допустить, что воздействие онкогена произошло на ранних этапах клеточной дифференцировки (например, на уровне стволовой клетки) и вся опухолевая пролиферация протекает у клеток, еще не приобретших характерных черт зрелой ткани.

В этом случае опухолевые клетки могут морфологически и функционально соответствовать своим здоровым аналогам на том этапе, когда произошло онкогенное воздействие.

На различных стадиях клеточной дифференцировки происходят структурные и функциональные изменения клеточных мембран, на каждом этапе дифференцировки клетка может нести определенные маркеры. К настоящему времени идентифицировано множество мембранных белков и гликолипидов, некоторые из которых возникают только в процессе дифференцировки, а другие экспрессируются на клеточных мембранах в период интенсивного деления и практически не детектируются у клеток в фазе покоя.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Дифференцировка клеток

Дифференцировка клеток — процесс реализации генетически обусловленной программы формирования специализированного фенотипа клеток, отражающего их способность к тем или иным профильным функциям. Иными словами, фенотип клеток есть результат координированной экспрессии (то есть согласованной функциональной активности) определённого набора генов.

В процессе дифференцировки менее специализированная клетка становится более специализированной. Например, моноцит развивается в макрофаг, промиобласт развивается в миобласт, который образуя синцитий, формирует мышечное волокно. Деление, дифференцировка и морфогенез— основные процессы, путём которых одиночная клетка (зигота) развивается в многоклеточный организм, содержащий самые разнообразные виды клеток. Дифференцировка меняет функцию клетки, её размер, форму и метаболическую активность.

Дифференцировка клеток происходит не только в эмбриональном развитии, но и во взрослом организме (при кроветворении, сперматогенезе, регенерации поврежденных тканей).

Содержание

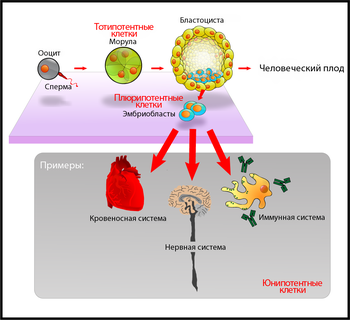

Потентность

Общее название для всех клеток, ещё не достигших окончательного уровня специализации (то есть способных дифференцироваться), — стволовые клетки. Степень дифференцированости клетки (её «потенция к развитию») называется потентностью. Клетки, способные дифференцироваться в любую клетку взрослого организма, называются плюрипотентными. Для обозначения плюрипотентных клеток в организме животных используется также термин «эмбриональные стволовые клетки». Зигота и бластомеры являются тотипотентными, так как они могут дифференцироваться в любую клетку, в том числе и в экстраэмбриональные ткани.

Дифференцировка клеток млекопитающих

Самая первая дифференцировка в процессе развития эмбриона происходит на этапе формирования бластоцисты, когда однородные клетки морулы, разделяются на два клеточных типа: внутренний эмбриобласт и внешний трофобласт. Трофобласт участвует в имплантации эмбриона и дает начало эктодерме хориона (одна из тканей плаценты). Эмбриобласт даёт начало всем прочим тканям эмбриона. По мере развития эмбриона клетки становятся всё более специализированными (мультипотентные, унипотентные), пока не станут окончательно дифференцировавшимися клетками, обладающими конечной функцией, как например, мышечные клетки. В организме человека насчитывается порядка 220 различных типов клеток.

Небольшое количество клеток во взрослом организме сохраняют мультипотентность. Они используются в процессе естественного обновления клеток крови, кожи и др., а также для замещения повреждённых тканей. Так как эти клетки обладают двумя основными функциями стволовых клеток — способностью обновляться, поддерживая мультипотентность, и способностью дифференцироваться — их называют взрослыми стволовыми клетками.

Дедифференцировка

Дедифференцировка — это процесс, обратный дифференцировке. Частично или полностью дифференцировавшаяся клетка возвращается в менее дифференцированное состояние. Обычно является частью регенеративного процесса и чаще наблюдается у низших форм животных, а также у растений. Например, при повреждении части растения клетки, соседствующие с раной, дедифференцируются и интенсивно делятся, формируя каллус. При помещении в определённые условия клетки каллуса дифференцируются в недостающие ткани. Так при погружении черенка в воду из каллуса формируются корни. С некоторыми оговорками к явлению дедифференцировки можно отнести опухолевую трансформацию клеток.

Источник

Дифференцировка стволовых клеток

Существование различных пролиферативных типов в большинстве систем стволовых клеток является широко известным феноменом, однако различия между этими типами и ограниченное количество субпопуляций клеток-предшественников непонятны.

Команда исследователей из института Джона Хопкинса обнаружила в ткани мозга развивающегося мышиного эмбриона два типа клеток – «истинные» нейрональные стволовые клетки и похожие, но обладающие меньшим потенциалом клетки-предшественники.

Стволовые клетки, подвергающиеся ступенчатому созреванию, постепенно теряли свойства, присущие стволовым клеткам. Первый шаг переводил стволовые клетки в состояние предшественников, при этом две субпопуляции отличались по реакции на белок Notch. Затем ключевым моментом, разделяющим две субпопуляции клеток, являлась активация сигнального белка CBF1, который связывался или не связывался с белком Notch.

Поскольку известно, что белок CBF1 играет такую же роль в дифференцировке клеток крови, то можно предположить что он является достаточно универсальным соединением, участвующим в дифференцировке стволовых клеток.

Код вставки на сайт

Дифференцировка стволовых клеток

Существование различных пролиферативных типов в большинстве систем стволовых клеток является широко известным феноменом, однако различия между этими типами и ограниченное количество субпопуляций клеток-предшественников непонятны.

Команда исследователей из института Джона Хопкинса обнаружила в ткани мозга развивающегося мышиного эмбриона два типа клеток – «истинные» нейрональные стволовые клетки и похожие, но обладающие меньшим потенциалом клетки-предшественники.

Стволовые клетки, подвергающиеся ступенчатому созреванию, постепенно теряли свойства, присущие стволовым клеткам. Первый шаг переводил стволовые клетки в состояние предшественников, при этом две субпопуляции отличались по реакции на белок Notch. Затем ключевым моментом, разделяющим две субпопуляции клеток, являлась активация сигнального белка CBF1, который связывался или не связывался с белком Notch.

Поскольку известно, что белок CBF1 играет такую же роль в дифференцировке клеток крови, то можно предположить что он является достаточно универсальным соединением, участвующим в дифференцировке стволовых клеток.

Источник

Рентгенологические методы исследования носа и околоносовых пазух

Такое ЛОР-заболевание, как синусит является в настоящее время самой распространённой ЛОР патологией. Пациенты с воспалительными процессами околоносовых пазух (ОНП) составляют в настоящее время около 40% всех госпитализированных в ЛОР-стационары больных. Основным методом диагностики заболеваний ОНП является рентгенологический.

Обусловлено это тем, что воздухосодержащие пазухи носа находятся в глубине костей лицевого черепа, сообщаясь с носовой полостью только через небольшие отверстия — соустья.

Принято различать следующие парные ОНП, расположенные в одноименных костях (рис. 1):

- верхнечелюстные;

- лобные;

- решетчатые;

- передние и задние;

- клиновидные.

В ряде случаев к околоносовым пазухам относят также воздушные полости, встречающиеся редко у отдельных пациентов и расположенные в толще носовой перегородки носовых раковин (буллы раковин). Эти полости, выстланные эпителием, почти никогда не имеют сообщения с полостью носа и поэтому не могут считаться истинными пазухами носа.

У новорожденного ребенка развиты только верхнечелюстная и решетчатая пазухи (рис. 3), представляющие собой полости, объёмом менее миллилитра. К 2 – 3 годам становится пневматизированной клиновидная пазуха, к 5 – 6 годам – лобная. Окончательное развитие пазух носа достигается к 20 годам.

Недоразвитие лобных пазух или их гипоплазия встречается у каждого 10-го человека. Недоразвитие других пазух отмечается достаточно редко. Может быть односторонняя гипо- и аплазия верхнечелюстных, клиновидных и лобных пазух, что обязательно надо отметить в описании рентгенограммы. Это создаёт трудности при диагностике синусита и пункции такой пазухи (рис.4). Возможна избыточная пневматизация ОНП, чаще лобной и клиновидной.

Рентгенограмма черепа не позволяет оценить состояние всех ОНП. Для получения качественного изображения ОНП необходимо проводить исследование в специальной проекции.

Различают следующие виды проекций:

- носоподбородочную;

- носолобную;

- подбородочную или аксиальную.

Эти проекции нужны, чтобы сместить изображение пирамид височных костей и всего основания черепа ниже дна верхнечелюстных пазух (носоподбородочное положение) или выше них в орбиту (носолобное положение). При несоблюдении этого условия пирамиды височных костей — симулируют уровни жидкости в верхнечелюстных пазухах.

Носоподбородочная проекция выполняется при вертикальном положении пациента (сидя, стоя). Пациента просят открыть рот и прижаться им к экрану (рис. 5). Центральный луч направлен перпендикулярно к кассете и проходит в сагиттальном направлении на уровне наружных углов глазниц. Видны хорошо все передние пазухи (лобные, решетчатые, верхнечелюстные). В проекции открытого рта можно увидеть клиновидную пазуху (рис. 1).

Иногда в таком положении пирамиды височных костей всё равно наслаиваются на нижние отделы верхнечелюстных пазух и рекомендуют выполнять подбородочную (переднюю полуаксиальную) проекцию, когда сидящий больной касается кассеты подбородком.

Линия, соединяющая наружный слуховой проход и подбородок (ментальная) перпендикулярна к плоскости кассеты. Центральный луч идет через крылья носа параллельно ментальной линии. Решетчатая пазуха в этом случае видна плохо из-за наслоения передних клеток на задние и на скаты носа. Лобные пазухи смотрятся увеличенными.

Носолобная проекция используется для изучения лобной и решетчатой пазух. Пациент прижимается к кассете лбом и кончиком носа. Центральный луч проходит перпендикулярно кассете через затылок.

В настоящее время наиболее часто применяется носоподбородочная проекция.

Обзорная рентгенография черепа в боковой проекции позволяет оценить глубину и состояние стенок лобных, клиновидных пазух, верхнечелюстных и носоглотки (рис. 6).

Иногда применяются специальные укладки для прицельного обследования конкретной пазухи: рентгенограмма по Г.М. Земцову для выявления клиновидной пазухи в проекции открытого рта (носоподбородочная укладка с максимальным запрокидыванием головы), по Я.А. Фастовскому прицельное обследование решетчатого лабиринта и другие.

Существуют сложности выполнения рентгенологических исследований подвижным и возбудимым пациентам, маленьким детям. Требуется их удерживать в нужном положении или проводить исследование под наркозом. В этом случае лечащий врач должен определить, насколько рентгенологическое исследование необходимо в постановке диагноза.

Иногда выполнению необходимой проекции препятствует тугоподвижность суставов (позвоночника, височно-нижнечелюстных) или ригидность мышц (например, ригидность мышц затылка при менингите).

В норме при рентгенологическом исследовании содержащие воздух ОНП выглядят, как светлые участки с чётко обозначенным тёмным контуром, соответствующим их костной границе. Обычно описывают негативное рентгеновское изображение, поэтому более тёмными называются участки, содержащие больше белого цвета. Пневматизированные ОНП соответствуют прозрачности орбит. Если содержимое пазух темнее содержимого орбит, то говорят о затемнении, которое означает наличие патологического процесса. При этом нужно охарактеризовать затемнение по нескольким параметрам. Первый из них — размер или степень заполнения пазухи патологическим процессом.

Различают (рис.- схема 8):

- тотальное (полное) затемнение пазухи, почти полное – субтотальное (рис.8 а), которые соответствуют полному заполнению пазухи содержимым, которым может быть как экссудат, так и отёчные мягкие ткани.

- затемнение в нижних отделах с верхним горизонтальным уровнем означает наличие жидкости, экссудата (рис. 8 б).

- пристеночное затемнение, повторяющее контур стенок пазухи, соответствует утолщению слизистой оболочки (рис.8 в).

Если в норме толщина слизистой оболочки в ОНП составляет 120 – 1000 мкм и не видна на рентгенограмме, то при воспалении и аллергическом отёке она может увеличиваться в десятки и сотни раз, давая пристеночное затемнение.

- В пазухе может быть ограниченное затемнение, исходящее из какой-то одной или двух стенок (рис.10 а). В этом случае у него должны быть обозначены форма (округлое, овальное, неправильной формы), размер (в сантиметрах или миллиметрах) и контуры (гладкие или неровные). Подобные ограниченные процессы соответствуют полипам, кистам, опухолям.

Вторая обязательная характеристика затемнения – интенсивность, означает степень задержки рентгеновского луча при прохождении через пазуху. Различают три её степени: малую, среднюю и высокую.

Высокая интенсивность означает полное поглощение рентгеновского излучения в ткани и соответствует костным структурам и рентгеноконтрастным инородным телам. В пазухе затемнение высокой интенсивности сравнивают с интенсивностью рядом расположенных костных образований: зубов, носовых костей. Высокую интенсивность затемнения в пазухах могут давать добавочные (суперкомплект) зубы, остеомы, отломки костей и инородные материалы (дробь, пули, пломбировочный материал, попавший в верхнечелюстную пазуху при лечении пульпита моляров или премоляров верхней челюсти, и т.п.).

Затемнение малой интенсивности соответствует серозному экссудату, отёку слизистой оболочки и выглядит на рентгенограмме лишь немного темнее орбит.

Средней интенсивности затемнение меньше задерживает рентгеновский луч, чем окружающие костные структуры, и соответствует мягкотканным образованиям (ими могут быть опухоли, кисты, полипы) или густому экссудату (гнойному или мукозному).

В разных пазухах могут быть разные патологические процессы и разная степень их выраженности. Например, левосторонний гнойный верхнечелюстной синусит и киста правой лобной пазухи.

Синусит характеризуется утолщением слизистой оболочки пазухи, наличием в ней экссудата, определяющего форму заболевания (гнойный, катаральный, серозный). При катаральном процессе в пазухе отмечается пристеночное затемнение, увеличение отёка может привести к равномерному тотальному затемнению. При экссудативной форме синусита выявляется затемнение в нижних отделах с верхним горизонтальным уровнем (рис. 9). Этот уровень не доходит до костных стенок пазухи при выраженном отёке ее слизистой оболочки.

Интенсивность затемнения может помочь для дифференцирования характера экссудата: средняя интенсивность соответствует гнойному процессу, малая – серозному. При скоплении большого количества экссудата уровень не определяется — затемнение тотальное гомогенное. Это может означать формирование эмпиемы пазухи. Тотальное гомогенное затемнение пазухи малой и средней интенсивности может соответствовать выраженному отёку слизистой оболочки.

Для правильной интерпретации рентгенологической картины важно знать данные клинического обследования: наличие гнойного секрета в полости носа, гипертермии тела, выраженности болевого синдрома. Болевой синдром может быть более выраженным при отёке в пазухе, нежели при её эмпиеме, когда происходит сдавление и гибель нервных окончаний. В подобных трудных случаях прибегают к компьютерной томографии или диагностической пункции пазух.

Дренирование экссудата рентгенологически проявляется восстановлением прозрачности, начиная с верхнемедиального угла верхнечелюстной пазухи и верхнего отдела лобной и клиновидной пазух. После рассасывания или удаления экссудата определяется утолщение слизистой оболочки в виде остаточных пристеночных наслоений, сохраняющихся несколько недель. Особенно это касается верхнечелюстных пазух, в которых уровень жидкости может быть за счет вводимого лекарства при предшествовавшем их дренировании.

В повседневной клинической практике целесообразно производить контрольные рентгенологические исследования непосредственно после окончания лечения только для определения состояния лобных пазух.

Хронический синусит не имеет характерных проявлений, но чаще встречаются продуктивные формы в виде затемнений округлой формы, исходящих из разных стенок пазух, соответствующих полипам, кистам (рис.10 а), гранулёмам. Последние могут быть одонтогенной (зубной) природы.

Большие кисты могут дать тотальное затемнение пазухи, симулирующее её эмпиему. От кисты следует отличать мукоцеле пазухи, не имеющее собственной оболочки и приводящее к растяжению стенок пазухи из-за облитерации её естественного соустья (рис.10 б). При растяжении пазухи воздухом в результате клапанного механизма также отмечается растяжение и истончение стенок, но пневматизация пазухи при этом повышена. При попадании в пазуху инородных тел (пломбировочного материала) возможно формирование вокруг них грибкового тела – мицетомы, имеющей округлые очертания на рентгенограмме (рис. 11).

Источник