Дифференцировка клеток

Дифференцировка клеток — процесс реализации генетически обусловленной программы формирования специализированного фенотипа клеток, отражающего их способность к тем или иным профильным функциям. Иными словами, фенотип клеток есть результат координированной экспрессии (то есть согласованной функциональной активности) определённого набора генов.

В процессе дифференцировки менее специализированная клетка становится более специализированной. Например, моноцит развивается в макрофаг, промиобласт развивается в миобласт, который образуя синцитий, формирует мышечное волокно. Деление, дифференцировка и морфогенез— основные процессы, путём которых одиночная клетка (зигота) развивается в многоклеточный организм, содержащий самые разнообразные виды клеток. Дифференцировка меняет функцию клетки, её размер, форму и метаболическую активность.

Дифференцировка клеток происходит не только в эмбриональном развитии, но и во взрослом организме (при кроветворении, сперматогенезе, регенерации поврежденных тканей).

Содержание

Потентность

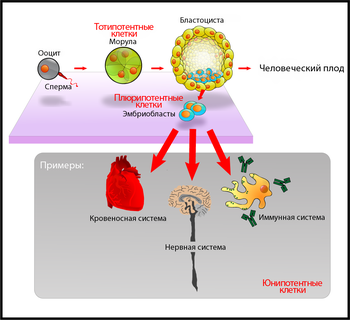

Общее название для всех клеток, ещё не достигших окончательного уровня специализации (то есть способных дифференцироваться), — стволовые клетки. Степень дифференцированости клетки (её «потенция к развитию») называется потентностью. Клетки, способные дифференцироваться в любую клетку взрослого организма, называются плюрипотентными. Для обозначения плюрипотентных клеток в организме животных используется также термин «эмбриональные стволовые клетки». Зигота и бластомеры являются тотипотентными, так как они могут дифференцироваться в любую клетку, в том числе и в экстраэмбриональные ткани.

Дифференцировка клеток млекопитающих

Самая первая дифференцировка в процессе развития эмбриона происходит на этапе формирования бластоцисты, когда однородные клетки морулы, разделяются на два клеточных типа: внутренний эмбриобласт и внешний трофобласт. Трофобласт участвует в имплантации эмбриона и дает начало эктодерме хориона (одна из тканей плаценты). Эмбриобласт даёт начало всем прочим тканям эмбриона. По мере развития эмбриона клетки становятся всё более специализированными (мультипотентные, унипотентные), пока не станут окончательно дифференцировавшимися клетками, обладающими конечной функцией, как например, мышечные клетки. В организме человека насчитывается порядка 220 различных типов клеток.

Небольшое количество клеток во взрослом организме сохраняют мультипотентность. Они используются в процессе естественного обновления клеток крови, кожи и др., а также для замещения повреждённых тканей. Так как эти клетки обладают двумя основными функциями стволовых клеток — способностью обновляться, поддерживая мультипотентность, и способностью дифференцироваться — их называют взрослыми стволовыми клетками.

Дедифференцировка

Дедифференцировка — это процесс, обратный дифференцировке. Частично или полностью дифференцировавшаяся клетка возвращается в менее дифференцированное состояние. Обычно является частью регенеративного процесса и чаще наблюдается у низших форм животных, а также у растений. Например, при повреждении части растения клетки, соседствующие с раной, дедифференцируются и интенсивно делятся, формируя каллус. При помещении в определённые условия клетки каллуса дифференцируются в недостающие ткани. Так при погружении черенка в воду из каллуса формируются корни. С некоторыми оговорками к явлению дедифференцировки можно отнести опухолевую трансформацию клеток.

Источник

Что значит дифференцированные клетки

• Многоклеточный организм состоит из различных типов клеток, которые выполняют специализированные функции

• Многие дифференцированные клетки утратили способность к делению и/или к образованию клеток других типов

• Стволовые клетки способны к делению с образованием различных типов клеток, которые необходимы для построения тканей организма

Когда выше мы давали определение клетки, то в качестве одного из ее свойств мы называли способность к делению с образованием копии себе подобной. Хотя это остается справедливым для клеток одноклеточных организмов, уровень специализации, которого достигли клетки у многоклеточных, требует расширения базовых понятий.

Термин дифференцировка описывает процесс, посредством которого клетка приобретает новый фенотип, или же дает начало предшественникам клеток, которые по фенотипу отличаются от родительской.

Под развитием организма подразумевают процесс, в результате которого исходная клетка (оплодотворенный ооцит в случае млекопитающих) путем последовательных делений превращается в организм, состоящий из клеток различных типов. Оплодотворенная зигота обладает тотипотентностью, т. е. из нее способны образовываться все клетки организма.

что создает асимметричность в распределении белков.

Процесс развития можно рассматривать как наложение неких дополнительных ограничений на свойства образующихся клеток. В результате этих ограничений клетки могут развиваться, образуя лишь определенный тип клеток.

Поскольку существуют многоклеточные организмы, состоящие из специализированных тканей, необходимо различать два типа клеток. К соматическим относятся все клетки организма, за исключением герминативных. Соматические клетки предназначены для выполнения в организме определенных функций и не участвуют в процессе воспроизводства организма. У млекопитающих они являются диплоидными клетками (т. е. содержат один материнский и один отцовский набор генетического материала).

Следующее поколение организма формируется при участии специализированных герминативных клеток. Эти клетки существуют для каждого пола отдельно и являются гаплоидными: сперматозоиды и ооциты содержат по одному набору генетического материала.

В период развития и существования взрослого организма некоторые клетки сохраняют способность к воспроизводству любых клеток различных тканей, в то время как другие образуют лишь родственные клетки или не образуют никаких. Клетки, обладающие широкими возможностями к регенерации, называются стволовыми. Например, клетки иммунной системы произошли от иммунных стволовых клеток. Основной вопрос биологии состоит в том, существуют стволовые клетки только при развитии организма или же они сохраняются и в зрелом возрасте.

При развитии ткани происходит серия процессов дифференцировки клеток, при которых они продолжают изменять свой фенотип до тех пор, пока не образуются все необходимые типы. По завершении этого процесса некоторые клетки могут утратить способность к делению и превратиться в терминально дифференцированные. Клетки также могут стареть и умирать. Многие соматические клетки являются терминально дифференцированными. К их числу относятся и половые клетки, хотя они обладают уникальной способностью образовывать зиготу, которая способна к делению.

Терминально дифференцированные клетки могут проявлять настолько необычные свойства, что возникает вопрос, применимо ли к ним определение самого понятия клетка. У млекопитающих дифференцировка эритроцитов приводит к потере ядра. Клетка представляет собой не более чем мембрану, которая внутри содержит раствор гемоглобина и форма которой поддерживается сетью волокон актина и спектрина. Поскольку эритроцит произошел из полностью функциональной клетки, мы рассматриваем его как клетку, хотя и утратившую почти все характерные признаки.

Широко обсуждается вопрос, происходят ли при дифференцировке клеток постоянные изменения их генетической программы или же ограничения на развитие фенотипа носят исключительно эпигенетическую природу? Возможность клонирования организмов при помещении ядра соматической клетки в ооцит дает однозначный ответ на этот вопрос: почти каждая клетка организма сохраняет генетическую информацию, необходимую для поддержания процесса развития. (Исключение составляют клетки с измененным генетическим материалом, например клетки, продуцирующие антитела, или утратившие генетическую информацию (эритроциты).)

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Что значит дифференцированные клетки

При образовании здоровых тканей стволовые клетки-предшественники в итоге развиваются в полностью специализированные зрелые клетки. В ходе такого процесса, получившего название дифференцировки, клетка обретает специализированные структуры, функции и определенные биохимические свойства. С момента первичного деления стволовой клетки клеточная дифференцировка протекает на протяжении нескольких клеточных циклов.

Хотя раковые клетки и отличаются от своих здоровых аналогов из окружающих здоровых тканей, эти отличия часто носят количественный, а не качественный характер. Когда патологоанатомы говорят о недифференцированной опухоли, это означает, что морфологически клетки опухоли не выглядят, как здоровая ткань.

В таком случае в них могут присутствовать некоторые гистологические характеристики, присущие здоровой специализированной ткани, но в целом наблюдается хаотичный набор клеток различных размеров и форм. Типичным примером полного исчезновения всех морфологических характеристик здоровой ткани является анаплазированный рак, при котором зачастую даже нельзя определить, из какой ткани произошла трансформация опухоли.

Термин «недифференцированный» часто несет значение того, что клетки неоплазии как бы вернулись назад по пути клеточной дифференцировки и соответствуют менее зрелым тканям. Тем не менее вполне возможно допустить, что воздействие онкогена произошло на ранних этапах клеточной дифференцировки (например, на уровне стволовой клетки) и вся опухолевая пролиферация протекает у клеток, еще не приобретших характерных черт зрелой ткани.

В этом случае опухолевые клетки могут морфологически и функционально соответствовать своим здоровым аналогам на том этапе, когда произошло онкогенное воздействие.

На различных стадиях клеточной дифференцировки происходят структурные и функциональные изменения клеточных мембран, на каждом этапе дифференцировки клетка может нести определенные маркеры. К настоящему времени идентифицировано множество мембранных белков и гликолипидов, некоторые из которых возникают только в процессе дифференцировки, а другие экспрессируются на клеточных мембранах в период интенсивного деления и практически не детектируются у клеток в фазе покоя.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Иммунофенотипирование в диагностике острых лейкозов

Санкт-Петербургский Медицинский Университет им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Российская Федерация

Резюме

На сегодняшний день иммунофенотипирование онкогематологических заболеваний представляет собой одно из наиболее востребованных клинических приложений проточной цитометрии. Рассмотрены основные критерии выявления лейкозных бластов, верификации их линейной принадлежности и определения аберрантности фенотипа с использованием преимуществ многоцветного анализа.

Резюме

На сегодняшний день иммунофенотипирование онкогематологических заболеваний представляет собой одно из наиболее востребованных клинических приложений проточной цитометрии. Рассмотрены основные критерии выявления лейкозных бластов, верификации их линейной принадлежности и определения аберрантности фенотипа с использованием преимуществ многоцветного анализа.

Существенное улучшение результатов лечения острых лейкозов (ОЛ) в последние десятилетия связано с внедрением новых протоколов и методов лечения, включая такие высокотехнологичные, как трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Их разработка, апробация и возможности клинического применения в определенной степени связаны с увеличением аналитических возможностей лабораторной диагностики. Острый лейкоз — это клональное злокачественное новообразование, в основе которого лежит дефект стволовых клеток различного уровня, либо поражение клеток-предшественников. Морфологическим субстратом заболевания являются неопластически трансформированные клетки, обладающие способностью к подавлению нормального гемопоэза и инфильтрирующие костный мозг, постепенно вытесняя и угнетая нормальные ростки кроветворения. В процессе лейкозной трансформации бласты постепенно утрачивают необходимость в стромальной поддержке (становятся строма-независимыми) и заселяют органы, которые принимали участие в гемопоэзе на различных стадиях эмбриогенеза. Дальнейшая опухолевая прогрессия приводит к тому, что бласты могут поражать практически любой орган.

Лабораторная диагностика ОЛ начинается с выявления в периферической крови, костном мозге, и, реже, спинномозговой жидкости бластных клеток, которые идентифицируются методом световой микроскопии. Подробное морфологическое и цитохимическое описание разных типов бластов в настоящее время обязательно присутствует в каждом руководстве по онкогематологии, но фактически требует от патолога значительного опыта и далеко не всегда дает однозначную оценку бластов. Детально разработанная в конце 70-х годов (1976-1980) гематологами и патологами Франции, США и Великобритании ФАБ-классификация (France-America-Britain) разделила острые лейкозы на лимфобластные и нелимфобластные (миелобластные). При оценке бластов миелоидного происхождения морфологические критерии ФАБ-классификации достаточно информативны, однако, для верификации бластов лимфоидного происхождения их применение признано нецелесообразным (ВОЗ, 2000). В настоящее время основой для диагностики гемобластозов (заболеваний, связанных с пролиферацией гемопоэтических клеток предшественников и клеток крови на разных стадиях дифференцировки) служит классификация ВОЗ 2000г.

Годы активного внедрения ФАБ-классификации в клиническую онокогематологию одновременно стали временем объединения фундаментальных открытий в биологии и биотехнологии, временем накопления знаний о путях дифференцировки клеток костного мозга, о роли Т- и В-лимфоцитов в развитии онкогематологических заболеваний, об особенностях лейкозных клеток. Поистине революционное значение для диагностической иммунологии и гематологии оказала разработка методов получения моноклональных антител, что было подтверждено в 1984 присуждением Нобелевской премии Kohler и Milstein вместе с Jerne за вклад в развитие теоретической иммунологии и биотехнологии. Создание гибридом вобрало в себя основные положения теории антителообразования: клональный принцип строения лимфоидной ткани, моноспецифичность антител, функционирование генов иммуноглобулинов только в лимфоидных клетках и их производных. Применение моноклональных антител в диагностике позволило охарактеризовать структуру и функцию линейно-ассоциированных и дифференцировочных антигенов, а затем и антигенов, экспрессия которых обусловлена активацией и пролиферативной активностью клеток. В 80-е годы прошлого века острый лейкоз рассматривался как блок дифференцировки клетки на определенной стадии ее развития, поэтому и варианты лимфобластных лейкозов получали свое название соответственно той стадии дифференцировки, антигены которой выявлялись на бластах в первую очередь. Дифференцировочный статус гемопоэтических новообразований определялся как «замороженная» стадия онтогенеза, т.е. аксиомой было сохранение опухолью направления и стадии дифференцировки клетки-предшественницы. Догмой онкогематологии было представление о том, что опухоли гемопоэтической системы представляют собой наиболее яркий пример сохранения дифференцировочного/антигенного статуса нормальных клеток при их опухолевой трансформации. И это рассматривалось как исключение из правила классической онкологии, согласно которому нарушение гистотипа с более или менее выраженной утратой тканевой специфичности является характерным признаком эпителиальной опухоли.

В настоящее время сохранение дифференцировочного статуса при всех формах гемобластозов расценивается как свидетельство существования различных форм взаимодействия трансформации и дифференцировки. Стало очевидно, что клональность происхождения не означает неизменности характеристик лейкозных бластов в течение болезни: антигенный дрейф, или изменение антигенной экспрессии в течение заболевания или в ответ на адекватную терапию является одним из отражений опухолевой прогрессии. Сохранение гемобластозами дифференцировочного статуса клетки-предшественницы в основном связано с тем, что опухолевая трансформация гемопоэтических клеток включает (запускает) механизмы нормальной дифференцировки и опирается на них. Эти механизмы участвуют как в самом процессе трансформации (ошибки физиологических рекомбинаций), так и в поддержании опухолевого фенотипа (активация протоонкогенов, блокировка созревания и т. д.). Одной из характеристик лейкозной клетки является ее способность избегать уничтожения либо за счет увеличения пролиферативного потенциала, либо за счет изменения продолжительности жизни. Клетка теряет способность воспринимать физиологические сигналы о необходимости прекращения функции, о необходимости к переходу в другое состояние для обеспечения поддержания нормального гомеостаза организма. Говоря иными словами, клетка учится избегать старения, увядания, т.е. всего того, что приводит ее к смерти. Необычно высокая экспрессия белков гиперсемейства генов, контролирующих клеточную гибель, вызывает изменение срока жизни клетки, популяции и влияет на эффективность отдельных видов химиотерапии. Баланс активности проапоптотических и антиапоптотических генов является в какой-то мере определяющим в формировании клинической картины лейкоза и особенностей его прогрессии. Тесное взаимодействие трансформации и дифференцировки является, по-видимому, уникальной особенностью гемобластозов и создает возможность их «дифференцировочной» терапии. Широкое, быстро превращающееся в рутинное использование моноклональных гуманизированных антител для терапии онкогематологических заболеваний подтверждает это положение. Моноклональные антитела, специфичные к антигенам опухолевых клеток-мишеней, становятся препаратами выбора для отдельных форм лимфопролиферативных заболеваний (Rituximab, Genistein, Campath и другие).

Иммунодиагностика гемобластозов основана на сопоставлении морфофункциональных характеристик лейкозных бластов и нормальных/нетрансформированных клеток гемопоэза. Известно, что нормальный процесс дифференцировки клеток в костном мозге и/или тимусе происходит с определенной, достаточно постоянной скоростью, определяемой потребностью организма в кроветворных и иммунокомпетентных клетках. По мере функционального созревания лимфоидных и миелоидных клеток происходит перестройка генов, кодирующих специфические рецепторы клеток, а значит, происходит изменение набора рецепторов для различных факторов роста, дифференцировки и межклеточного взаимодействия. По набору мембранных и цитоплазматических антигенов можно установить линейную принадлежность, стадию зрелости и функциональное состояние клетки. С начала 80-х годов ХХ века, когда развитие моноклональных антител пошло по экспоненте, стало возможным нарастающее по сложности иммунофенотипирование. Затем, качество реагентов и оборудования улучшилось, как следствие, методики стали проще и воспроизводимее. были разработаны программы внешнего контроля качества типирования ОЛ. К настоящему времени ИФТ превратилось в быстрый и полезный способ получения подробной характеристики опухолевых клеток, необходимой для диагностики ОЛ. Сходство между лейкозными и нормальными клетками позволяет установить линейность и стадию созревания патологических клеток, что необходимо для иммунофенотипического диагноза, классификации и прогностической оценки различных типов онкогематологических заболеваний. Фенотипические аберрации, характеризующие лейкозные клетки, позволяют выявлять случаи с максимальной вероятностью специфических генетических поломок, для подтверждения которых необходима молекулярная диагностика.

Для количественного определения популяционного состава лейкоцитов используется способность их рецепторов взаимодействовать со специфическими антителами с образованием стабильных комплексов на поверхностной мембране клетки. Фактически, как это часто бывает в жизни, мы определяем вещи (в данном контексте клетки) по признакам, не имеющим ничего общего с их функциями. Так и молекулы на мембране или внутри клеток, делая доступным и простым их распознавание по признаку антигенности, могут выполнять функции, отличные от иммунных.

На основании классической реакции антиген-антитело разработано довольно много способов количественного учета клеток, часть из которых имеет сугубо историческое значение, другие применяются в основном для научных исследований. Для практических целей максимально адаптированы и дают наиболее воспроизводимые результаты иммуноцитохимия (световая и люминесцентная микроскопия) и проточная цитометрия (рис.1). Однако не только в клинически сложных случаях, но и в повседневной практике микроскопирование все чаще уступает место проточной цитометрии, ставшей основным методом ИФТ в диагностике гемобластозов.

Выявление лейкозных бластов

Выявление лейкозных бластов в периферической крови и/или костном мозге методом проточной цитометрии основано на отличии их фенотипа от фенотипа неизмененных клеток. Нормальные клетки, сохраняющиеся в некотором количестве даже при выраженной опухолевой экспансии, могут использоваться как внутренний стандарт антигенной экспрессии. Именно уровень антигенной экспрессии и физические характеристики определяют местоположение каждой популяции клеток в многомерном пространстве проточной цитометрии.

При работе с бластными популяциями обогащение образца, т.е. отбор определенных, интересующих клеток можно проводить двумя путями:

? до анализа — методом градиентного центрифугирования на градиенте плотности (ρ=1,077г/л) для получения суспензии мононуклеаров (лимфоцитов, моноцитов и бластов). При выраженной клональной пролиферации большинство клеток в суспензии будут представлять собой субстрат опухолевой трансформации, бласты.

? во время или даже после анализа — с помощью гейтирования по физическим характеристикам клеток и/или на основании экспрессии определенного маркера, что

o сохраняет возможность анализа образца в целом, всех составляющих его популяций;

o дает возможность выбрать любую нужную популяцию и определить ее иммунофенотипический профиль при дальнейшем, более прицельном анализе, не теряя дополнительное время на выделение суспензии мононуклеаров.

При диагностике гематологических заболеваний предпочтительно использовать селективное гейтирование, в частности, по панлейкоцитарному маркеру CD45. Гейтирование по гистограмме SSC/CD45 является удобным средством идентификации патологических клеток, так как обычно бласты занимают (на гистограмме SSC/CD45) такое положение, где располагается очень мало здоровых клеток. Особенно ярко это видно на образцах периферической крови (рис.2). При гейтировании по CD45 следует соблюдать определенную осторожность, так как

? ядросодержащие эритроидные клетки костного мозга, равно как и некоторые лейкозные клетки могут быть отрицательны по этому антигену;

? при Т-клеточных опухолевых процессах интенсивность СD45 очень высока, но для дифференциальной диагностики этот факт имеет ограниченную ценность;

При цитопении неясной этиологии и при отсутствии клеток волосатоклеточного лейкоза (ВКЛ) с классической морфологией использование гистограммы SSC/CD45 может помочь выявить популяцию опухолевых клеток: трансформированные клетки располагаются в обычном месте расположения моноцитов, но средний уровень флюоресценции этих клеток по CD45 выше, чем у нормальных лимфоцитов и даже моноцитов.

Для получения подробной характеристики бластов при лимфобластных лейкозах более специфичным является гейтирование по CD19 или CD7 (соответственно SSC/CD19 и SSC/CD7). Линейно-ассоциированные лимфоидные бласты В- или Т-клеточного происхождения, экспрессирующие соответственно CD19 или CD7, обладают, как и лимфоциты, низким уровнем гранулярности и располагаются в строго определенном пространстве гистограммы. В гистограммах здорового костного мозга это пространство обычно пустует, там не располагаются нетрансформированные клетки (Рис.3). Использование определенного маркера для селективного гейтирования патологической популяции предполагает, что моноклональные антитела к этому маркеру должны быть включены во все пробирки, подготовленные к анализу на проточном цитометре Желательно, чтобы гейтирующий маркер был конъюгирован с флуорохромом для учета по третьему, или, если есть техническая возможность, по четвертому каналу флуоресценции, так как это дает максимальный простор для выбора других маркеров и определения их сочетанной экспрессии внутри патологической популяции.

Однако, даже теоретически, не может быть определен вариант гейтирования, подходящий для всех вариантов злокачественной трансформации гемопоэтических клеток. Поэтому так важно иметь широкий выбор диагностических моноклональных антител для определения фенотипа злокачественных клеток в разных клинических ситуациях. Информация о вариантах гейтирования, применяемых в онкологических центрах всего мира, постоянно публикуется в Интернете в открытом доступе. Необходимо, чтобы накопление опыта селективного гейтирования стало доступно отечественным врачам на родном языке в режиме реального времени (on-line).

При определенных усилиях процессы пробоподготовки (доаналитический этап) и получения данных (собственно аналитический этап) могут быть автоматизированы, что оправдано технически и экономически в крупных гематологических центрах, проводящих в день определение иммунофенотипа патологических клеток у большого количества пациентов (более 20-40 человек). Анализ же полученной информации, установление варианта лейкозной трансформации и соотнесение ее с данными других лабораторных технологий является задачей врача и требует накопления определенного опыта.

Определение количества лейкозных клеток

В большинстве случаев количество бластов указывается в миелограмме, сопровождающей костный мозг, направленный на ИФТ. Однако, на практике, материал стернальной пункции одновременно направляется морфологу для получения детальной миелограммы и иммунологу на иммунофенотипирование для определения варианта лейкоза, т.е. клеточность образца неизвестна. Первым следствием этого является необходимость вносить специфические антитела в некотором избытке, а не из расчета на количество клеток. Затем, для определения уровня бластоза при проточной цитометрии необходимо средствами программного обеспечения отделить собственно клетки от дебриса и от дуплетов клеток (слипшихся клеток), которые могут в разном количестве присутствовать в анализируемом образце. Дуплеты особенно часто наблюдаются при В-лимфопролиферативных заболеваниях и обладают более высокими значениями по светорассеянию и флуоресценции по сравнению с одиночными клетками. Если между временем получения костного мозга (периферической крови) и началом пробоподготовки проходит более двух-четырех часов или были грубо нарушены условия транспортировки, то из анализа должны быть исключены мертвые клетки в связи с их способностью к неспецифическому связыванию антител. В некоторых случаях, при вынужденном длительном хранении образца, в частности, при транспортировке из географически удаленных регионов, селективное гейтирование должно проводится по жизнеспособным клеткам, что может позволить анализировать только функционально сохранные клетки. Для оценки жизнеспососбности клеток анализируемого образца оптимально использование 7AAD (7-аминоактиномицин D), который может быть применен одновременно с антителами, мечеными ФИТЦ и фикоэритрином.

При определении количества лейкозных клеток в костном мозге, надо помнить о возможном разведении образца периферической кровью, что может серьезно влиять на конечный результат определения количества патологических клеток в образце. Характеристика лейкозных клеток

При выявлении в образце неопластических клеток и определении их количества должны быть решены две основные задачи ИФТ гемобластозов:

1) идентификация патологических клеток и

2) иммунофенотипическая характеристика бластов, в том числе

? определение линейной принадлежности бластов и уровня их дифференцировки;

? Определение степени гетерогенности клеток патологической популяции за счет выявления различных патологических клонов или наличия клеток на разных стадиях дифференцировки;

? получение подробной фенотипической характеристики каждой выявленной субпопуляции патологических клеток.

И если первая задача может быть выполнена в течение одного-двух часов, то формулировка диагноза требует иногда гораздо большего времени, особенно при низком уровне бластоза в образце.

Определение линейной принадлежности лейкозных бластов является обязательной частью обследования пациентов с подозрением на гемобластоз. Для этого может быть достаточной оценка экспрессии маркеров скриннинговой панели:

i) линейную принадлежность клеток определяют:

(a) миелоидные маркеры:

МПО, CD13, CD33;

(b) Лимфоидные маркеры:

1. Маркеры Т-лимфоцитов

i. CD2, CD7, cyCD3 и sCD3;

2. Маркеры В-лимфоцитов

i. CD10, CD19, cyCD22 и sCD22.

ii) незрелость клетки характеризуют TdT, CD34, HLA-DR.

Определение линейной коммитированности опухолевых клеток тем проще, чем больше дифферецировочных маркеров выявляется на их мембране. Трудности в определении линейной принадлежности бластов чаще всего связаны с отсутствием экспрессии линейных маркеров на поверхностной мембране клеток и с существованием перекрестной экспрессии линейных антигенов. Поверхностные линейно-ассоциированные маркеры не выявляются при опухолевой трансформации самых ранних клеток-предшествеников гемопоэза или, в отдельных случаях, утрачиваются при опухолевой прогрессии после химиотерапии. При отсутствии экспрессии линейных маркеров на поверхностной мембране клеток необходимо проводить выявление маркеров линейной принадлежности (миелопероксидаза, CD3, CD79a, CD22) в цитоплазме, что требует введения дополнительных шагов в протокол пробоподготовки. Для того, чтобы избежать необходимости последовательного проведения дополнительных окрашиваний, логичнее с самого начала включить в диагностическую панель несколько пробирок для выявления внутриклеточных антигенов. Это требует минимального увеличения времени пробоподготовки за счет фиксации и пермеабилизации, но компенсируется получением абсолютно достоверной информации о линейной принадлежности бластов.

В некоторых случаях ОМЛ на бластах могут быть выявлены антигены, в норме (на зрелых клетках) ассоциированные с лимфоцитами (CD2, CD7, CD19), а при ОЛЛ — ассоциированные миелоидными клетками (СD13, CD14, CD15, CD33, wCD65) или, реже, с натуральными киллерами (CD56, CD57). Поэтому для безошибочного определения линейной принадлежности бластов необходимо использовать не один, а несколько линейно-ассоциированных маркеров. Наиболее специфичным маркером В-линейности является cyCD79a и поверхностные или цитоплазматические иммуноглобулины. Для острых лимфобластных лейкозов заинтересованность В-линии подтверждается экспрессией по крайней мере двух из трех линейных маркеров (сyCD22, CD19, cyCD79 a). Для установления варианта В-клеточного острого лимфобластного лейкоза необходимо оценить экспрессию TdT, CD34, CD19, CD79a, сyCD22, cyIgm, sIg, kappa и lambda цепей иммуноглобулина (Табл.1).

Наиболее специфичным маркером Т-ряда является поверхностный и/или цитоплазматический CD3 и Т-клеточный рецептор (TCR). Предшественники Т-клеток ОЛЛ обычно положительны по CD7 и отрицательны по CD19. Для установления варианта Т-ОЛЛ необходимо оценить экспрессию CD1a, CD2, cyCD3, CD4, CD5, CD8, CD16, CD56, варианта TCR (Табл.2).

Одновременное отсутствие или аномальная реактивность с маркерами CD7 и CD19 при наличии позитивной реакции с миелоидными маркерами является доказательством нелимфоидного происхождения лейкоза даже при отсутствии МРО. Для миелоидных клеток наиболее высокоспецифичными маркерами являются миелопероксидаза и лизоцим. До настоящего времени иммунологическая классификация миелолейкозов до сих пор очень несовершенна (Табл.3). Исключением являются мегакариоцитарные маркеры CD61, CD41, CD42 и эритроидный антиген гликофорин А, с помощью которых можно верифицировать мегакариобластный лейкоз (ОМЛ, вариант М6) и острый эритромиелоз (ОМЛ, вариант М7), но именно эти формы максимально узнаваемы клинически и морфологически и редко требуют проведения ИФТ с диагностической целью.

При обнаружении на бластных клетках одновременной яркой экспрессии антигенов различных гемопоэтических линий, т.е. при подозрении на бифенотипический лейкоз (БФЛ) дополнительным шагом интерпретации данных ИФТ является балльная оценка экспрессии маркеров (табл.4). Она проводится, согласно рекомендациям Европейской группы по исследованию лейкозов (EGIL), если не менее 10-20% лейкозных бластов одновременно экспрессируют миелоидные и лимфоидные маркеры. Каждый маркер оценивается определенным баллом. Диагноз БФЛ ставится при оценке больше 2 для миелоидной и 1 для лимфоидной линии. Предполагая БФЛ надо обращать внимание на внутриклеточную экспрессию не одного, а как минимум двух маркеров миелоряда, чтобы избежать ошибочной гипердиагностики. Кроме того, нужно помнить, что этот вариант острых лейкозов на самом деле является достаточно редким, для него не разработано специфических схем полихимиотерапии (ПХТ). Больные получают ПХТ согласно группе риска, определяемой по совокупности данных клиники, морфологии, цитохимии, цитогенетики и ИФТ.

Использование многоцветного (мультипараметрического) анализа показало, что практически у всех пациентов с острыми лейкозами фенотип патологических клеток является аберрантным, т.е. не полностью соответствующим какому-то определенному уровню дифференцировки нормальной клетки крови. Эта аномальная экспрессия отражает генетические изменения, лежащие в основе опухолевого перерождения лейкозной клетки. Таким образом, именно аберрации антигенной экспрессии позволяют отделять/дискриминировать здоровые клетки от патологических при анализе биологического материала пациентов с подозрением на онкогематологическое заболевание. К основным типам аберрантности фенотипа при острых лейкозах относятся

? эктопическая, (например, тимус-ассоциированная при Т-ОЛЛ, т.е. выявление в костном мозге или периферической крови бластов с фенотипом тимических лимфоцитов);

? полное отсутствие или низкий уровень экспрессии антигена, характерного для данной стадии дифференцировки, например, в некоторых случаях острого миелолейкоза с признаками созревания уровень экспрессии линейного маркера несопоставим с уровнем его экспрессии на неизмененных клетках миелоряда (Рис.4);

? асинхронная, т.е. одновременная экспрессия антигенов, относящихся к разным стадиям дифференцировки (в норме никогда не определяется одновременная экспрессия ранних и поздних антигенов) (Рис.5 А);

? избыточная экспрессия антигена (например, очень высокий уровень экспрессии CD10 при B II варианте острого лимфобластного лимфобласте);

? фенотипический профиль, практически не встречающийся в норме (клетки с яркой экспрессией CD7 определяются в костном мозге в норме с частотой Список литературы

1. Клиническая онкогематология: руководство для врачей. Под ред. М.А.Волковой. — М.: Медицина, 2001. — 576 с.

2. Руководство по гематологии в 3 т. Т.1. Под ред. А.И.Воробьева. — М.: Ньюдиамед, 2002, — 280с.

3. Методы проточной цитометрии в медицинских и биологических исследованиях. Под ред. М. Потапнева. — Минск: ГУРНМБ, 2003, -136с.

4. Bene MC, Bernier M, Castoldi G. et al. Impact of Immunophenotyping on management of acute leukemias//Hematologica 1999 (84): 1024-1034.

5. Basso G, Buldini B., L.de Zen, Orfao A. New methodological approaches for immunophenotyping acute leukemias// Hematologica 2001 (86): 675-692.

6. Hoelzer D., Gokbuget N., Ottman O. et al. Acute Lymphoblastic leukemia//Hematology 2002(1):162-192.

Источник