- Что значит диагноз спленомегалия

- Этиопатогенетическая классификация единичных или ассоциированных, первичных или вторичных спленомегалий

- Видео техники перкуссии селезенки

- Возможные причины спленомегалии у детей и взрослых. Симптомы, лечение

- Спленомегалия. Причины, признаки, лечение увеличенной селезенки

- Причины возникновения спленомегалии

- Признаки спленомегалии

- Как лечить увеличенную селезенку

Что значит диагноз спленомегалия

Классическая семиология разделяет единичные первичные сплено мегалии от спленомегалий, возникающих в рамках целого патологического комплекса, детерминированного нарушением функциональных взаимосвязей между селезенкой и другими системами. Таким образом классифицируются единичные первичные спленические гипертрофии, спленоганглиозные, спленогепатические гипертрофии и спленогематические гипертрофии в рамках заболеваний крови.

Среди первых различаются в настоящее время единичные спленические опухоли или кисты, а среди остальных — гиперпластические ретикулолимфоцитарные заболевания, гиперспленомегалические гепатиты или циррозы, спленические заболевания гематологической природы, среди которых злокачественные гемопатии типа хронической миелоидной лейкемии, но и незлокачественные спленогематические заболевания, как например гемолитическая анемия или анемия Вирмера.

В настоящее время спленомегалии, независимо от того, являются ли они первичными, единичными или вторичными и ассоциированными с гипертрофией других ретикулолимфоидных органов, классифицируются по патогенетической природе гипертрофии.

Спленомегалии возникают на основе гиперпластических поражений свойственных спленической ткани:

1) конгестивная гипертрофия по поводу чрезмерной каптации и застоя крови и особенно красных шариков;

2) гипертрофия по поводу гиперплазии лимфоидной и ретикулярной состемы, гиперплазия, которая может быть иммунореактивной, злокачественной или тезаврирующей посредством нагружения определенными веществами, в особенности жировыми;

3) миелоидная гиперплазия при миелопролиферационных синдромах, являющихся патологическими процессами злокачественной пролиферации миелоиднои системы, существующей и активной в эмбриональном развитии и латентной во внематочной жизни;

4) кистозная спленическая гипертрофия, являющаяся одной из форм спленомегалии, при которой морфологически распознаются кисты с собственной оболочкой, подобные паразитарным, типа эхинококковой кисты, и ложные кисты, без собственной оболочки, образующиеся по поводу дегенеративных или килусных или кровяных аккумуляций. Спленические гемангиомы и лимфангиомы составляют особую форму спленомегалии, обычно единичных или ассоциированных с другими локализациями ангиоматозного заболевания.

Морфологические поражения являются морфопатогенетическим субстратом, детерминирующим главные типы спленомегалии; таким образом, при болезнях системного характера, селезенка затронута вторично, первично или одновременно при таком системном заболевании, как миелидная метаплазия или годжкиновские или негоджкиновские лимфомы.

Следовательно, большинство единичных спленомегалий, за исключением кист, обычно ассоциированы с известной обширной системной патологической группой, в которой клиническим началом может являться только спленомегалия. Ниже классифицированы крупные группы на этиопатогенетической основе, независимо от того является-ли первоначально спленомегалия первичной или ассоциированной с другими тканевыми гипертрофиями.

Этиопатогенетическая классификация единичных или ассоциированных, первичных или вторичных спленомегалий

I. Конгестивные спленомегалии:

— Синдром сплено-портальной гипертензии

— Нарушения интраспленической циркуляции

— Синдром Банти

II. Спленомегалии при лимфопролиферативных заболеваниях:

— Иммунореактивные пролиферации

— Злокачественные пролиферации

III. Спленомегалии при миелопролиферативных синдромах:

— миелобластный лейкоз с остеомиелосклерозом

— хронический миелолейкоз

— Policytemia vera

— мегакариотромбоцитарные лейкемии

V. Спленомегалии при незлокачественных гемопатиях:

— анемия Бирмера

— гемолитическая анемия

— сидероакрестические гипохромные анемии

— тромбоцитопении

— медуллярные аплазии и агранулоцитозы

V. Спленомегалии при нагрузочных ретикуло-гистиоцитозах (тезаврисмозах):

— болезнь Гоше

— болезнь Ниманна-Пика

— гистиоцитоз X (болезнь Кристиана-Шюллера)

— гемохроматоз

VI. Первичные единичные спленомегалии:

— кисты с паразитами

— ложные дегенеративные кисты

— лимфангиомы и гемангиомы

Группа I охватывает конгестивные спленомегалий и является реактуализацией, под этим названием, болезни и синдромов Банти. Эволюция поражений, описанных Banti (спленическая конгестия, склероз и фиброадения) выражается в любой конгестивной селезенке застоем спленопортальной циркуляции.

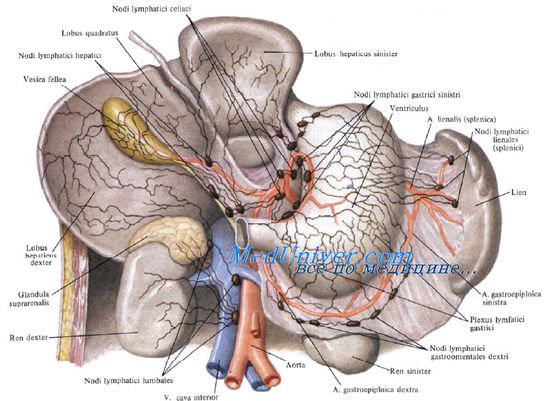

Интраспленический застой и конгестия происходят по поводу интрагепатических, постгепатических или предгепатических препятствий, соответственно при гепатическом склерозе с расстройством портальной циркуляции при синдроме Будда-Киари и при спленопортальном пилефлебите. Затем как это показал Blakemoore существуют циркуляторные расстройства спленической циркуляции по поводу внеспленических компрессивных препятствий (опухоль, воспалительный блок, гилюсная аденопатия и пр.) или по поводу внутриспленических препятствий в виде аномалий спленической вены, врожденных расширений и атрезий или поствоспалительных утолщений и тромбоз.

Кроме этого, существует также особая группа конгестивной селезенки, согласно некоторым авторам, в 25—30% случаев, когда не обнаруживается никакого препятствия в циркуляции спленический вены. Значительная интраспленическая конгестия и застой в этих случаях происходят повидимому по поводу расстройств в интраспленической циркуляции, причем находятся поражения коллагеновой дегенерации и утолщения стенок пенициловых артерий как это было описано на материале взятом от 40 спленектомий (Teodorescu).

Механизм спленомегалий по поводу нарушения интраспленической циркуляции утверждался многими авторами. Считается что эта группа спленомегалий по поводу конгестивного интраспленического расстройства, без препятствия и без первоначальных гепатических поражений, лежит в основе классической болезни Банти, которая проявляется одной из фаз, описанных итальянским автором.

Группа II состоит из спленомегалий при лимфопролиферативных заболеваниях, разделенные в подгруппы, известные как лимфореактивные пролиферации, злокачественные лимфопролиферации (лимфосаркома, ретикулосаркома, болезнь Годжкина) и некоторые пограничные лимфопролиферации, как саркоидоз Беснье-Бёка-Шауманна.

Следует обратить внимание на особые формы спленомегалий при автоиммунных заболеваниях, хронических инфекциях по поводу иммунного дефицита, хронических затяжных инфекциях, как люэс, малярия, бруцеллез, которые могут сопровождаться лихорадочными состояниями, причем спленомегалия бывает единственным симптомом или ассоциируется с аденомегалией и гепатомегалией.

Среди этих разнообразных форм, спленомегалия по поводу первичного спленического туберкулеза или по поводу гепатоспленического туберкулеза диагностицируются с большим трудом.

В группу III входят спленомегалии при лейкемических или подлейкемических миелопролиферативных синдромах, которые сопровождаются обычно спленомегалией или гепатоспленомегалией. Гигантские спленомегалии вызывают подозрение на первичный остеомиелосклероз; спленомегалии и в меньшей мере гепатомегалии появляются и при вторичных миелоидных метаплазиях в рамках паранеопластических синдромов, обычно с медуллярными микрометасатазами (Berceanu и сотр.).

Острые миелобластические миелоидные метаплазии, как острая миелобластическая и миеломоноцитарная лейкемия, сопровождаются умеренными спленомегалиями, в то время как в фазах бластической трансформации при хроническом миелолейкозе или при остеомиесклерозе во время острых вспышек спленомегалии становятся большими как при соответствующих хронических метаплазиях. миелопролиферативные синдромы с хронической эволюцией и вообще с выраженными или гигантскими спленомегалиями следует дифференцировать по преобладанию пролиферации того или иного клеточного типа, обычно с миелогранулоцитарной, эритробластической, тромбоцитарной или даже мегакариоцитарной лейкемической разгрузкой в кровь.

В группу IV входят спленомегалии при незлокачественных гемопатиях, к которым принадлежит ряд заболеваний крови, в особенности анемии. При анемии Бирмера и некоторых гипохромных анемиях, в том числе и сидероакрестических, спленомегалия бывает умеренной или ограниченной. При гемолитической анемии обычно присутствующая спленомегалия увеличивается в случае хронических гемолизов по поводу гемосидероза и гиперплазии ретикуломакрофаговой системы, когда обыкновенно возникает и синдром гиперспленизма.

Видео техники перкуссии селезенки

Спленомегалия присутствует и при H.P.N. а также при различных хронических пурпурах, как идиопатическая тромбоцитопения. При медуллярных аплазиях и агранулоцитозе, спленомегалия не является постоянным симптомом и зависит главным образом от этиологических условий.

Гемоцитопении периферического спленического или гепатического происхождения имеют общую характеристику: спленомегалия или гиперспленизм и будут рассматриваться отдельно, так как они имеют множественную этиологию и могут возникать при любой форме спленомегалии: конгестивной, злокачественной, метапластической и пр.

Группа V включает спленомегалии по поводу ретикулезов или гистиоцитозов метаболического накопления. В нее входят так называемые тезаврисмозы, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика, гистиоцитоз X или болезнь Кристиана-Шюллера. К этому следует добавить в качестве метаболических заболеваний гемохроматоз и гемосидероз, а также и некоторые формы порфиринурий с гепатическими альтерациями и гемолизом. Большинство тезаврисмозов сопровождается гемоцитопениями, либо по поводу медуллярной инвазии, как при болезни Гоше, с дислокацией гематопоэза, либо по поводу синдрома гиперспленизма.

В ряд сплеломегалий дегенеративного характера включаются и спленомегалии при амилоидозах и параамилоидозах в рамках различных, обычно вторичных, и реже первичных форм парапротеиноза.

В группу VI входят первичные спленомегалии, которые могут эволюировать в течение многих лет в виде туморальных спленомегалии доброкачественного характера, как это бывает при паразитарных спленических кистах (ехинококкоз). Затем существуют дегенеративные кисты вообще, на почве циркуляторных расстройств, которые ведут к сывороточногема-тическим или хилезным аккумуляциям.

В эту группу можно включать и спленомегалии по поводу гемангиом или лимфангиом, которые могут эволюировать долгое время отдельно, обычно без кровяного отклика если не происходят и некоторые сосудистые альтерации с расширениями и углублениями, обусловливающих местные тромбозы благодаря внутрисосудистой коагляции, с опасностью эмболии через некоторое время.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Возможные причины спленомегалии у детей и взрослых. Симптомы, лечение

Спленомегалия. Причины, признаки, лечение увеличенной селезенки

Спленомегалия – что это такое, как лечится, опасно ли это?. Эти вопросы задают пациенты, которым врачи озвучили такой диагноз. Спленомегалией называют любое увеличение селезенки, которое может возникнуть вследствие самых разнообразных заболеваний со стороны многих органов и тканей. Реже такое состояние провоцируют изменения в самом органе.

Причины возникновения спленомегалии

Почему может быть увеличена селезенка у взрослого? К возникновению спленомегалии способны привести такие состояния и заболевания:

- бактериальный процесс. Чаще всего это тиф, паратиф, септическое поражение организма, туберкулез и сифилис;

- вирусное поражение. Спленомегалия может возникать при таких заболеваниях, как краснуха, корь, вирусный гепатит, и других;

- протозойная инфекция – при внедрении в организм возбудителей малярии, лейшманиоза и токсоплазмоза;

- микозы – поражение патогенными грибами;

- гельминтозы – наличие в организме червей;

- различные вариации анемий (малокровия);

- системные хронические болезни органов кроветворения – в первую очередь это лейкозы;

- системные аутоиммунные патологии;

- эндокринологические нарушения – врожденные и приобретенные.

Возможные причины спленомегалии у детей и провокаторы увеличения селезенки у взрослых могут несколько отличаться. Так, спленомегалия у маленьких пациентов:

- может быть вариантом нормы (при незначительном увеличении);

- возникает из-за нарушений во время внутриутробного развития этого органа;

- возникает при увеличенной печени.

Прежде чем задаваться вопросом, как лечить увеличенную селезенку, необходимо верифицировать точные причины спленомегалии – зачастую после их ликвидации в случае отсутствия осложнений селезенка возвращается к своим нормальным размерам.

Признаки спленомегалии

Для диагностики спленомегалии выясняют жалобы пациента и проводят объективное исследование (с помощью физикальных, инструментальных и лабораторных методов диагностики)

Симптомы увеличения селезенки у взрослых зависят от того, какая причина спровоцировала увеличение селезенки. При инфекционных и воспалительных формах поражения в основном проявляются следующие признаки:

- боли в животе слева под реберной дугой;

- тошнота, сопровождающаяся рвотой;

- гипертермия (повышение температуры тела).

Если селезенка увеличена незначительно, ее можно прощупать только при глубокой пальпации живота. При больших размерах селезенка может выпирать из-под левой реберной дуги, и ее можно увидеть невооруженным глазом. Пальпаторно наблюдается болезненность в левом подреберье разной степени выраженности.

Невоспалительные поражения характеризуются той же, но менее выраженной симптоматикой. Так как она в целом неспецифична (может проявляться и при других болезнях), для уточнения диагноза прибегают к дополнительным методам обследования.

Один из наиболее информативных методов диагностики спленомегалии – УЗИ. Признаками спленомегалии на УЗИ является:

- увеличение размеров селезенки;

- при значительной спленомегалии – смещение соседних органов;

- при заболеваниях самой селезенки, спровоцировавших ее увеличение, наблюдаются ее неоднородная структура, изменения сосудов и так далее.

Также информативными являются:

- стернальная пункция (прокол грудины с извлечением порции костного мозга и последующим его анализом под микроскопом);

- компьютерная томография (Т);

- мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ);

- магниторезонансная томография (МРТ).

Нередко обычная обзорная рентгеноскопия и рентгенография органов брюшной полости помогут выявить увеличение селезенки.

Так как причинами увеличенной селезенки у ребенка до года могут быть нарушения во время утробного развития, прибегают к генетическому анализу.

Из лабораторных методов информативными являются:

- общий анализ крови;

- биохимический анализ крови (для дифференциальной диагностики различных заболеваний, способных стать причиной спленомегалии);

- анализ кала для выявления гельминтов;

- всевозможные бактериологические посевы с последующим изучением колоний и определением возбудителя;

- исследование крови на наличие специфических маркеров – биохимических и аутоиммунных.

Как лечить увеличенную селезенку

Терапия при увеличенной селезенке зависит от того, какое заболевание спровоцировало спленомегалию. Часто необходим консилиум разных специалистов – гастроэнтеролога, инфекциониста, иммунолога.

Что делать при умеренной спленомегалии? Не заниматься самолечением и обратиться в авторитетную клинику за помощью к высококвалифицированному специалисту, так как даже незначительное увеличение селезенки может сигнализировать о серьезных заболеваниях. В основном при спленомегалии могут быть использованы:

- антибактериальные, антивирусные, антипротозойные средства (в зависимости от возбудителя);

- гормональные медицинские препараты;

- витаминотерапия.

Если селезенка увеличилась до огромных размеров или ее поразила опухоль – прибегают к оперативному удалению органа.

Если ребенку месяц, увеличена селезенка, но других признаков болезней нет, все равно необходима незамедлительная консультация врача. Своевременно назначенное лечение избавит малыша и его родителей от многих проблем.

Источник