ОБЩАЯ СХЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

кафедра факультетской терапии

Схема оформления истории болезни

Учебно-методическое пособие для студентов

IV курса по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»

Уфа – 2011

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра факультетской терапии

Схема оформления истории болезни

Учебно-методическое пособие для студентов

IV курса по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»

Уфа – 2011

Авторы:

P.M. Фазлыева, Г.К. Макеева, Г.В.Филиппова, Г.Х. Мирсаева, Л.А.Ибрагимова, Г.А.Мавзютова, Г.А.Мухетдинова, Г.Ф.Амирова

Рецензенты:

зав. кафедрой поликлинической терапии, проф. А.Я.Крюкова

зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней, проф.

Схема оформления истории болезни. Учебно-методическое пособие для студентов IV курса по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» – Уфа, 2011.

В учебном пособии представлен порядок написания истории болезни курируемого больного для студентов, обучающихся по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело».

Уфа — 2011

ВВЕДЕНИЕ

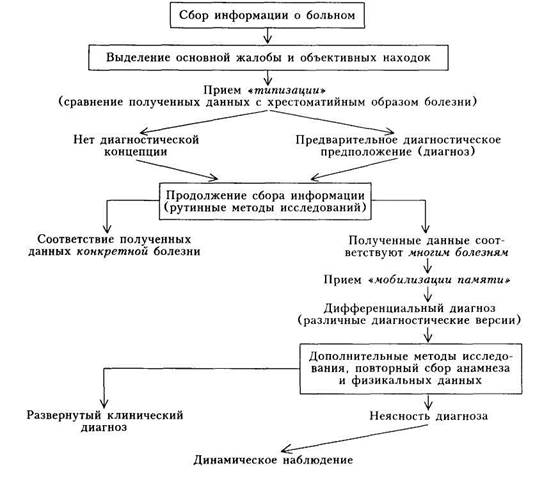

С целью формирования у студентов клинического мышления в рекомендуемой схеме оформления истории болезни больного представлен общий принцип диагностического поиска. Диагностику заболеваний внутренних органов осуществляют в три этапа (Маколкин В.И., Овчаренко С.И., 2005)

I ЭТАП ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА – СБОР ЖАЛОБ, АНАМНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ И АНАМНЕЗА ЖИЗНИ БОЛЬНОГО

Полученные при этом сведения необходимо творчески осмыслить и сделать следующие выводы:

1. Выявленные жалобы и особенности течения болезни четко соответствуют определенной нозологической единице, т.е. диагностическая концепция является вполне определенной и на следующих этапах ее надо лишь подтвердить, а также детализировать отдельные проявления болезни.

2. Описанные больным симптомы встречаются при различных заболеваниях, в связи с чем после I этапа диагностического поиска можно лишь наметить круг сходных болезней, а диагноз может быть поставлен только после II или даже III этапа.

3. Данные анамнеза не характерны ни для какого-либо определенного заболевания. Это, как правило, так называемые общие симптомы: слабость, утомляемость, снижение аппетита, похудание и т.д. При такой ситуации сделать определенный диагностический вывод после I этапа не представляется возможным.

II ЭТАП ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ (ФИЗИЧЕСКОЕ)ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО: ОСМОТР, ПАЛЬПАЦИЯ, ПЕРКУССИЯ, АУСКУЛЬТАЦИЯ

Объем информации, получаемый на II этапе, колеблется в широких пределах: от почти патогномичных признаков (например, аускультативные данные при митральном стенозе) до отсутствия патологических симптомов.

Выводы могут быть следующими:

1. Диагноз может быть уже сформулирован.

2. Круг заболеваний, очерченный после I этапа, существенно сужается.

3. Определенной диагностической концепции нет, в связи с чем заключение о диагнозе будет отложено до III этапа диагностического поиска.

III ЭТАП ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА – ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

После оценки их результатов могут быть сделаны следующие выводы:

1. Диагноз, поставленный на предыдущих этапах диагностического поиска, полностью подтверждается.

2. Неопределенная диагностическая концепция двух предыдущих этапов реализуется в четкий диагноз.

3. Диагноз остается неясным, в связи с чем требуется диагностическое хирургическое вмешательство или длительное динамическое наблюдение больного с обязательным выполнением ряда лабораторно-инструментальных исследований.

Значение каждого этапа диагностического поиска при том или ином заболевании и у каждого конкретного больного различно. Развернутый клинический диагноз может быть сформулирован лишь с учетом трех этапов. Рекомендуемый алгоритм диагностического поиска представлен в виде схемы.

ОБЩАЯ СХЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА

Источник

Что значит диагностический поиск

Эндокринные синдромы и болезни. Руководство для врачей

Список сокращений и условных обозначений

♠ – торговое название лекарственного средства

✗ – лекарственное средство не зарегистрировано в Российской Федерации

АД – артериальное давление

АДГ – антидиуретический гормон

АКТГ – адренокортикотропный гормон

ВГН – врождённая гиперплазия надпочечников

ВИП – вазоактивный интестинальный пептид

ГСПГ – глобулин, связывающий половые гормоны

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ДТЗ – диффузный токсический зоб

ДЭАС – дегидроэпиандростерон сульфат

ИРФ-1 – инсулиноподобный ростовой фактор-1

КТ – компьютерная томография

ЛГ – лютеинизирующий гормон

МРТ – магнитно-резонансная томография

МЭН-1 – синдром множественных эндокринных новообразований (опухолей) 1-го типа

МЭН-2 – синдром множественных эндокринных новообразований (опухолей) 2-го типа

НД – несахарный диабет

ПТТГ – пероральный тест толерантности к глюкозе

РЙПФ – радиойод-поглотительная функция щитовидной железы

РКИ – рандомизированное контролируемое исследование

РНК – рибонуклеиновая кислота

СНАДГ – синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита

СТ4 – свободный тироксин

СТГ – соматотропный гормон

ТПО – тиреоидная пероксидаза

ТТГ – тиреотропный гормон

УЗИ – ультразвуковое исследование

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон

ХГЧ – хорионический гонадотропин человека

ХПН – хроническая почечная недостаточность

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат

ЦНС – центральная нервная система

DEXA (от англ. Dual Energy X-ray Absorptiometry) – двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия

pH – водородный показатель

Информационная база руководства – материалы, представленные в Интернете на профессиональных медицинских сайтах (в частности, www.diagnosispro.org, www.rightdiagnosis.com и др.) и следующих специализированных эндокринологических сайтах.

• Клинические руководства Американской ассоциации клинических эндокринологов: www.aace.com/publications/guidelines.

• Специализированный сайт с регулярным обновлением информации по эндокринологии: www.endotext.org. Информационный ресурс этого сайта поддерживают эндокринологи всего мира, и в связи с этим он представляет собой подобие хорошо известной интернет-энциклопедии «Википедии», но исключительно для эндокринологов.

• Образовательный портал с обширной слайдотекой, часть которого специально посвящена эндокринологии и диабетологии: www.medscape.com/diabetes-endocrinology.

• Сайт поддержки последипломного врачебного образования: www.uptodate.com/home. Введение любого вопроса в строку поиска этого сайта выведет вас на нужный ответ.

Из Интернета бесплатно можно загрузить ряд электронных книг по эндокринологии со следующих сайтов:

• www.freebookcentre.net – вы можете через раздел «Медицина» выйти на книги по эндокринологии;

• www.e-booksdirectory.com, на котором вы можете найти электронные книги исключительно по эндокринологии и метаболизму;

• http://www.intechopen.com/subjects/endocrinology-and-metabolism – тоже размещены книги по эндокринологии и метаболизму;

• известное руководство по эндокринологии Вильямса вы можете загрузить из Интернета бесплатно: www.ebook3000.com/dictionary/Williams-Textbook-of-Endocrinology_81222.html.

Особо следует обратить внимание на замечательный образовательный сайт www.medscape.org, цель которого – обеспечение непрерывного последипломного медицинского самостоятельного обучения. Регистрация на этом сайте с указанием специальности (эндокринология, кардиология и т. п.) позволяет регулярно и бесплатно получать по электронной почте обучающую информацию по специальности. В руководстве указаны ссылки на такие обучающие лекции по эндокринологии этого сайта. Однако нужно иметь в виду, что после прочтения лекционного материала сайта необходимо ответить на контрольные вопросы по теме лекции. Если ответы корректны, то посетителю сайта начисляют «кредиты» (баллы). Если баллов у пользователя сайта нет, то допуск к самым свежим и интересным материалам блокируют до тех пор, пока «на счету» пользователя не наберётся хотя бы один балл. К сожалению, информация на сайте доступна только тем, кто владеет английским языком, так как русскоязычная версия отсутствует. И в целом, в русскоязычном Интернете пока отсутствуют интернет-ресурсы для врачей-эндокринологов, сопоставимые по качеству с англоязычными.

Использование в книге доказательных материалов и медицинской логики в алгоритмах принятия решений может служить определённой гарантией того, что представленные суждения обеспечивают максимально возможное на в настоящее время качество лечебно-диагностической помощи.

И несколько слов относительно ссылок на использованную в написании книги научную литературу. Роль таких ссылок вытекает из основной цели написания книги. В нашем случае – дать врачу оптимальный объем медицинской информации, который позволил бы ему принимать оправданные решения относительно обследования и лечения больного с эндокринной болезнью. Следовательно, в книгу обычно включают не всю возможную информацию относительно какой-либо болезни, её диагностики и лечения, а лишь необходимую с точки зрения автора. Но некоторым читателям этой информации может оказаться недостаточно. Для них и указываются так называемые первоисточники, из которых они могут пополнить недостающие знания. Однако проблема состоит в получении необходимой статьи или книги, на которую ссылается автор. Ранее эту задачу выполняли только медицинские библиотеки, которые массово приобретали журналы и книги, а читателю оставалось её посетить и заказать необходимую литературу. Вместе с тем такие библиотеки есть только в крупных городах, да и в них существует далеко не полный перечень издаваемой в мире литературы. Теперь появился Интернет, в котором, как говорят, «есть всё». Хотя, к сожалению, не для всех. Что касается доступа к интернету, то в подавляющем большинстве случаев в России эта проблема решена, особенно в образовательных учреждениях. И в нём действительно можно найти практически любую статью или книгу.

С учётом сказанного выше во многих случаях в руководстве вместо литературных первоисточников указаны интернет-адреса, по которым можно выйти на интернет-ресурсы с обстоятельно представленной информацией по теме (обычно – методам исследования, лечения и проявлениям болезни) и интернет-ссылками на первоисточники (статьи и книги). Однако в отличие от печатных изданий виртуальные интернет-ресурсы часто менее «живучи», и ссылка, работающая сегодня, завтра может исчезнуть навсегда. По этой причине были выбраны не только те сайты, информация на которых вызывает доверие, но и потенциально наиболее долговечные, в частности www.uptodate.com, www.clinicalkey.com, интернет-базы данных медицинских университетов, международных медицинских ассоциаций и прочие, которые, кстати, регулярно обновляются – в отличие от изданных книг и статей (ещё одно преимущество интернет-ресурсов).

Общие вопросы диагностики болезней

Основные определения в диагностике болезней

Источник

ВВЕДЕНИЕ. Главное условие эффективного лечения заболевшего человека — правильное распознавание его болезни

Главное условие эффективного лечения заболевшего человека — правильное распознавание его болезни. Следует иметь в виду, что у разных людей одна и та же болезнь протекает по-разному. Это обусловлено индивидуальными особенностями организма. В связи с этим правильное распознавание болезни возможно лишь на основе строго научных фактов, которыми располагает врач. Эти факты, характеризующие отклонения от нормального функционирования различных органов и систем, врач устанавливает при систематическом обследовании больного.

Информацию о таких отклонениях можно получить из трех источников.

1. Беседа с больным (изучение жалоб, анамнеза болезни, анамнеза

жизни).

2. Непосредственное (физическое) обследование больного: осмотр,

пальпация, перкуссия, аускультация.

3. Данные лабораторно-инструментальных методов исследования

(так называемые рутинные методы, производимые всем больным, и иссле

дования по специальным показаниям, обусловленным особенностями кли

нической картины болезни у больного).

После сбора информации делают диагностическое заключение, а затем формируют развернутый клинический диагноз. Следовательно, каждый источник информации необходим для построения диагностической концепции.

Таким образом, три источника получения информации и выводы, которые делает врач после получения информации, можно условно рассматривать как три этапа диагностического поиска.

Первый этап диагностического поиска— выяснение жалоб, анамнеза болезни и жизни больного — является весьма существенным этапом для диагностики, так как квалифицированно проведенный расспрос, глубокий анализ полученной информации, группировка фактов, а затем логичное изложение материала, свободное от ненужной детализации или краткости — есть залог грамотной и точной диагностики. История настоящего заболевания описывается с момента появления первых симптомов («дебют» болезни). Следует особо подчеркнуть, что анамнез болезни — отнюдь не хронологическое перечисление посещений врача поликлиники либо этапов стационарного лечения. Главное в данном разделе — отразить динамику развития болезни от ее начальных проявлений до появления типичных клинических синдромов и симптомов, осложнений, частоты и длительности периодов обо-

стрения и ремиссий, ослабления или усиления симптоматики в процессе лекарственной или немедикаментозной терапии (физиопроцедуры, санаторное лечение, массаж, ЛФК), влияние на развитие и течение болезни условий труда и быта, характера питания, вредных привычек.

В процессе работы следует тщательно изучить имеющуюся у больного медицинскую документацию из других учреждений (выписки, справки, эпикризы), позволяющую конкретизировать полученную информацию (шумы в сердце, гепатомегалия, асцит и т.д.), выявить изменения при ла-бораторно-инструментальном исследовании (анемия, увеличение СОЭ), эффект терапии, дозы и количество ряда лекарственных препаратов (глю-кокортикоиды и т.д.).

При заболеваниях, обострения которых протекают по единой схеме («стереотипно»), можно не перечислять аналогичную симптоматику несколько раз, а описать типичную картину, затем отметить, что подобные обострения отмечались в таком-то году (в весенне-осенний период, ежегодно и т.п.).

В ряде случаев в анамнезе настоящего заболевания имеются результаты, которые могут уточнить или отвергнуть предыдущую диагностическую концепцию (велоэргометрия, коронароангиография, эхокардиография и т.п.). Следует также отразить влияние заболевания на трудоспособность больного (временная или стойкая утрата, группа инвалидности).

Таким образом, из беседы с пациентом выясняют не только жалобы, но и этапы развития болезни, изменение ее течения с годами и под влиянием проводившегося лечения. Часть сведений можно получить от родственников больного. Естественно, что сам больной не все может сообщить врачу о своем заболевании. Часто одни симптомы кажутся больному наиболее важными, тогда как для постановки диагноза важны совсем иные. В связи с этим необходимо выявлять диагностически значимую информацию; полученные сведения врач должен творчески осмыслить и сделать выводы следующего порядка:

а) выявленные жалобы и течение болезни полностью соответствуют

таковым при такой-то нозологической форме; иначе говоря, после первого

этапа диагностического поиска диагностическая концепция является впол

не определенной и на остальных этапах ее надо лишь подтвердить, а

также детализировать отдельные проявления болезни;

б) описанные больным симптомы встречаются при самых разных бо

лезнях, в связи с чем после I этапа диагностического поиска можно лишь

наметить круг болезней, в который входит заболевание данного пациента

(речь идет о так называемом методе дифференциальной диагностики,

о чем более подробно с приведением конкретных ситуаций будет сказа

но позже). Диагноз в данном случае может быть поставлен лишь после

получения информации на II или даже III этапе диагностического по

иска;

в) жалобы больного и данные анамнеза нехарактерны ни для какого

определенного заболевания. Это так называемые общие симптомы (сла

бость, утомляемость, потеря массы тела, субфебрилитет и пр.). При такой

ситуации сделать какие-либо заключения после I этапа не представляется

возможным.

Второй этап диагностического поиска.При непосредственном обследовании выявляют симптомы, которые могут быть обусловлены самим за-

болеванием, реакцией органов и систем на имеющееся заболевание, проявлением осложнений болезни. Объем информации, получаемой на II этапе, колеблется в широких пределах: от почти патогномоничных признаков (например, данные аускультации при митральном или аортальном стенозе) до отсутствия патологических симптомов (например, у больного с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии). В связи с этим необнаружение каких-либо изменений в органах и системах не означает, что все жалобы имеют неврогенное происхождение или больной здоров. Вместе с тем отсутствие каких-либо патологических находок на II этапе диагностического поиска при вполне определенных диагностических выводах I этапа (типичные жалобы и анамнез болезни) может свидетельствовать о доброкачественном течении заболевания или о ремиссии.

После II этапа могут быть сделаны такие же выводы, как и после I этапа, однако их определенность будет значительно выше, так как заключение базируется на информации, полученной из двух источников. Таким образом, выводы после II этапа (с учетом выводов I этапа) могут быть следующими: а) диагноз можно сформулировать; б) круг заболеваний, очерченный после I этапа, существенно сужается; в) по-прежнему нет никакой определенной диагностической концепции, в связи с чем заключение о диагнозе будет отложено до III этапа. При получении сведений на I и II этапах диагностического поиска особенно важна роль личного контакта врача с больным.

Третий этап диагностического поиска.Завершив II этап диагностического поиска, врач должен спланировать проведение параклинических исследований (являющихся III этапом диагностического поиска). Конечно, целью III этапа диагностического поиска является верификация диагноза путем исключения синдромно сходных заболеваний и подтверждения (компьютерная томографи, МР-томография, эндоскопические исследования и т.д.) приоритетной диагностической концепции.

При ряде заболеваний необходимы прижизненные морфологические исследования (биопсия почки, печени, стернальная пункция5 для формулировки клинико-морфологического диагноза.

План обследования больного на III этапе диагностического поиска состоит из нескольких разделов.

• Обязательные исследования, проводимые всем без исключения

больным.

• Исследования, необходимые для дифференциальной диагностики и

уточнения диагноза (дополнительные исследования).

• Консультации специалистов (окулист, уролог. ).

• К обязательным исследованиям относят следующие:

1) общий анализ крови,

2) общий анализ мочи,

3) общий анализ кала,

4) биохимический анализ крови (общий белок, сахар, холестерин,

билирубин, креатинин),

5) реакция Вассермана,

7) рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

• Объем дополнительных исследований определяется в каждой кон

кретной диагностической ситуации. Так, у легочного больного к

обязательным клиническим анализам добавляется общий анализ

мокроты, при необходимости микробиологический анализ (посев)

мокроты, исследование чувствительности микрофлоры к антибиоти

кам. Определяется перечень необходимых биохимических, фер

ментных, иммунологических и других исследований, инструмен

тальные манипуляции (бронхоскопия, функция внешнего дыхания,

компьютерная томография, бронхоальвеолярный лаваж).

Больным, у которых возможны кровотечения либо предстоит перевод в хирургический стационар для операции, определяют группу крови и резус-фактор, анализ на ВИЧ, изучают коагуло-грамму.

• Консультации специалистов проводят для исключения либо под

тверждения тех или иных диагностических предположений. Всем

женщинам, находящимся на обследовании в стационаре, необходи

ма консультация гинеколога.

В трудных диагностических ситуациях приходится прибегать к повторным исследованиям (в динамике), к сложным исследованиям (МР-то-мография, радиоизотопные методы и т.д.).

План обследования является своеобразным «стержнем», на котором базируется этапность исследований, в ряде ситуаций составляется календарный план обследования.

После III этапа диагностического поиска могут быть сделаны следующие выводы:

а) диагноз, поставленный (или предполагаемый) на предыдущих эта

пах диагностического поиска, полностью подтверждается;

б) неопределенная диагностическая концепция двух предыдущих эта

пов реализуется в четкий диагноз;

в) диагноз остается неясным, в связи с чем требуется диагностическое

хирургическое вмешательство (например, пробная лапаротомия) или дли

тельное динамическое наблюдение за больным с обязательным выполнени

ем ряда лабораторно-инструментальных исследований.

Как же осуществляется сам процесс диагностики? Информация по мере ее получения «мысленно» обрабатывается уже с первого момента встречи с больным. Этот анализ информации осуществляется по определенным направлениям.

1. Насколько получаемые сведения, сообщаемые больным, являются

свидетельством существования патологического процесса, т.е. отличаются

от нормы.

2. Что означают полученные физикальные данные (например, смеще

ние левой границы относительной тупости кнаружи от левой грудинно-

ключичной линии; сухие свистящие хрипы; приступы сжимающих болей

за грудиной, возникающие при физической нагрузке и пр.).

3. Свидетельствуют ли полученные лабораторно-инструментальные

данные о наличии какого-либо патологического процесса. Далее следует с а-

мое важное в диагностическом процессе: полученную информацию

сравнивают с так называемыми эталонами болезней, их «образами», кото

рые хранятся в памяти врача, учебнике и медицинской литературе.

Следовательно, процесс диагностики складывается из зримых действий врача и последовательного ряда интеллектуальных (мыслительных) действий. Эти мыслительные операции проводятся на каждом этапе получения информации.

Прежде чем полученная информация будет сравниваться с «эталонами» (образцами) болезней, ее следует соответствующим образом «препарировать», т.е. обработать. Как это делается?

1. Вначале выявляют доминирующие симптомы, т.е. любые при

знаки болезни, доступные определению. При этом не имеет значения,

какой источник информации используется.

2. Далее осуществляется «сложение» выявленных симптомов в

синдромы.

Напомним, что синдром — это совокупность симптомов, имеющих единый патогенез. Синдром следует отличать от симптомокомплек-с а, т.е. простой суммы симптомов, их неспецифической комбинации.

3. После того как выявлены симптомы и произошло объединение их в

синдромы, оказывается возможным локализовать патологический

процесс в какой-либо системе организма или отдельно взятом органе (на

пример, в печени, сердечно-сосудистой системе, почке, системе кроветво

рения и пр.), при этом симптом лишь «указывает», где локализован пато

логический процесс и крайне редко говорит о существе патологического

процесса; синдром позволяет определить (выяснить) патологоанатомичес-

кую и патофизиологическую сущность патологического процесса (напри

мер, воспаление на иммунной или бактериальной основе, расстройства

кровообращения в той или иной сосудистой области, бронхиальную об

струкцию и пр.). Нередко у одного больного имеется несколько синдро

мов (например, синдром дыхательной недостаточности, бронхиальной

обструкции, легочной гипертензии). Выделение ведущего (ведущих) син

дромов уже существенно приближает нас к нозологической диа

гностике, так как тот или иной синдром (или группа синдромов) свойст

вен весьма ограниченному кругу болезней.

Таким образом, выделяя симптомы и синдромы, мы постоянно (по мере получения информации) сравниваем их с «эталонами» болезней и смотрим, какому же заболеванию соответствует полученный при исследовании пациента «образ» болезни.

Все сказанное схематично можно представить следующим образом (схема 1).

В результате проведенного диагностического поиска могут возникнуть две ситуации.

Схема 1. Симптомы—синдромы—болезнь

| Симптомы | Симптомы | Симптомы | Симптомы | Симптомы | Симптомы |

| Синдромы | Синдромы | Синдромы |

1. «Образ» болезни, выявленный у исследуемого пациента полно

стью и совершенно безапелляционно соответствует какому-то опре

деленному (одному) заболеванию. Это так называемый пря

мой диагноз, так бывает не слишком часто. Более характерна другая си

туация.

2. «Образ» болезни «похож» на два, три заболевания и более. Тогда

очерчивается «круг» заболеваний, которые надо дифференциро

вать, т.е. в данной ситуации мы пользуемся методом дифференци

альной диагностики (проводя анализ полученной информации,

смотрим, какому из дифференцируемых заболеваний информация соот

ветствует в наибольшей степени). Для постановки диагноза часто нужна

дополнительная информация (получаемая с помощью использованных

ранее методов исследования) или же необходимо динамическое

наблюдение за больным, во время которого симптоматика становит

ся более отчетливой. Длительность такого наблюдения различна — от не

скольких дней до нескольких месяцев (реже — несколько лет). Так быва

ет обычно в начальном периоде («дебюте») болезни.

Следует помнить, что значение каждого этапа диагностического поиска при том или ином заболевании и у каждого конкретного больного весьма различно. Например, при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки после I этапа диагностическую концепцию в большинстве случаев уже можно сформулировать вполне определенно, и на последующих этапах она обычно не меняется. При ревматическом митральном пороке с резким преобладанием стеноза или при стенозе устья аорты диагностическая концепция становится четкой после II этапа диагностического поиска, который необходим, если даже на I этапе не удается получить сведения о ранее перенесенном полиартрите, не оставившем после себя никаких изменений в суставах. Наконец, в ряде случаев поставить диагноз можно лишь на III этапе диагностического поиска (гемобластозы, латентная форма хронического нефрита и пр.). Однако заранее нельзя знать, какой из этапов будет определяющим. Поэтому при обследовании больного необходимо вести диагностический поиск на всех трех этапах.

Развернутый клинический диагноз при различных заболеваниях строится практически по единому образцу и отражает следующее:

1) этиологию (если она известна);

2) клинический (клинико-морфологический) вариант болезни;

3) фазу (ремиссия — обострение);

4) стадию течения (начальная, развернутая, терминальная);

5) отдельные наиболее выраженные синдромы (результат вовлечения

в патологический процесс различных органов и систем);

На схеме 2 представлены все этапы диагностического поиска.

Далее в учебнике будет продемонстрировано значение различных этапов диагностического поиска в распознавании тех или иных заболеваний, а также представлены принципы современной терапии, предусматривающие выбор адекватных методов.

Лечениебольного с любым заболеванием предполагает проведение ряда мероприятий.

1. Нелекарственные методы лечения (соблюдение режима труда и быта, питания, ограничение в пище некоторых продуктов).

|

| Схема 2. Этапы диагностического поиска |

2. Лекарственная терапия, которая подразделяется на терапию в «пол

ной дозе» (когда имеется «дебют» болезни, ее развернутая стадия или обо

стрение) и поддерживающую терапию (лекарства можно давать в меньшей

дозе, но это необязательное условие, так как в ряде случаев дозы лекарст

венных препаратов не уменьшаются при поддерживающей терапии).

3. Физиотерапевтическое лечение.

4. Санаторно-курортное лечение.

Естественно, у различных больных «набор» лечебных мероприятий может значительно различаться, но всегда надо помнить, что назначением одних только лекарств лечение не ограничивается.

В связи с ограниченным объемом издания названия болезней, методов исследования и реакций приводятся сокращенно — в виде аббревиатур (см. Список сокращений).

Источник