БЛОКИ в ТЕЛЕ: Следы обид, разочарований и предательств

С точки зрения психологии блок — это устойчивое напряжение тела, за которым стоит актуальная проблема человека

Следы обид, разочарований, предательств, измен и т.п. проявляются в виде зон напряжения в теле:

- с точки зрения психологии блок — это устойчивое напряжение тела, за которым стоит актуальная проблема человека;

- с точки зрения функциональной анатомии блок — это состояние ткани, характеризующееся ее укорочением, повышением плотности и жесткости;

- с точки зрения биоэнергетики блок — это капсулирование определенной части энергии в определенной части тела.

Возникновение телесных блоков

Механизм возникновения блоков — в момент психологического напряжения тело сжимается и человек испытывает всю гамму эмоций, от жестко негативных до позитивных и сексуально окрашенных.

- Если эмоции осознаны и проявлены, и за ними последовала реакция, напряжение уходит, а ситуация переходит на социальный план и будет в дальнейшем уже регулироваться социальными законами.

- Если же реакции не последовалоили человек сдержал себя, то напряжение — полное или частичное — осталось, приведя к тому, что в теле появился ряд специфических блокировок, а на уровне социума произошло „зависание” ситуации.

Сжатие тела происходит не случайно — это группируются мышцы для адекватной ответной реакции. За сжатием должно последовать отреагирование, т.е. отражение удара любым доступным человеку способом — физически, энергетически, эмоционально. Минимально затратным способом реагирования будет рефлекторный (на основе условных и безусловных рефлексов), самым энергозатратным — отражение атаки на психическом уровне.

Для этого в тех частях тела, которые должны воспроизвести ответный выпад (допустим, выброс руки в ударе), происходит концентрация энергии.

Если выброса не произошло, энергия так и останется там, порождая ощущение боли и дискомфорта. Блок сохраняется в теле до тех пор, пока не произойдет либо разрешение ситуации посредством реагирования или (в редких случаях) после терапии, либо проблема перестанет быть актуальной, что называется за давностью лет.

Поэтому духовный рост, в результате которого происходит естественная переоценка многих событий прошлого, часто ведет за собой существенные телесные трансформации и, наоборот – духовная стагнация неизменно приводит к хроническим застойным явлениям в теле.

Многократно повторяемая однотипная ситуация позволяет говорить об устойчивом поведенческом паттерне, а он в свою очередь приводит к возникновению паттерна двигательного.

Эволюция блока в теле

Поначалу это совершенно инородная структура, таковой она и ощущается, человек испытывает дискомфорт, спазм или боль, четко различает границы блока и способен вообразить его в виде инородного предмета, как то нож, гвоздь, камень или льдинка.

С определенного момента блок из инородного становится симбионтом, человек перестает его ощущать. Это означает, что произошло вытеснение события или привыкание к нему. Так мы свыкаемся с обстоятельствами личного характера, привыкаем к невыносимым ситуациям, терпим в отношениях унижение и боль и т.д.

За блоком такого рода может стоять страх или черта характера, которую человек знает за собой, расценивает как негативную, но ничего с ней делать не собирается, не считая это возможным или просто привыкая к ней. В теле такие блоки ощущаются как привычное слабовыраженное напряжение, постоянно напоминающее о себе.

Если после психотравмы человек вырабатывает убеждение или отношение, которое в дальнейшем будет влиять на всю его жизнь, со временем блоки встраиваются в систему личности. Кроме того, как правило, блоки крайне редко живут одни, предпочитая «селиться колониями». Каждый из них выполняет свою, строго определенную задачу, а все вместе они образуют „сетки” — формообразующие конструкты личности.

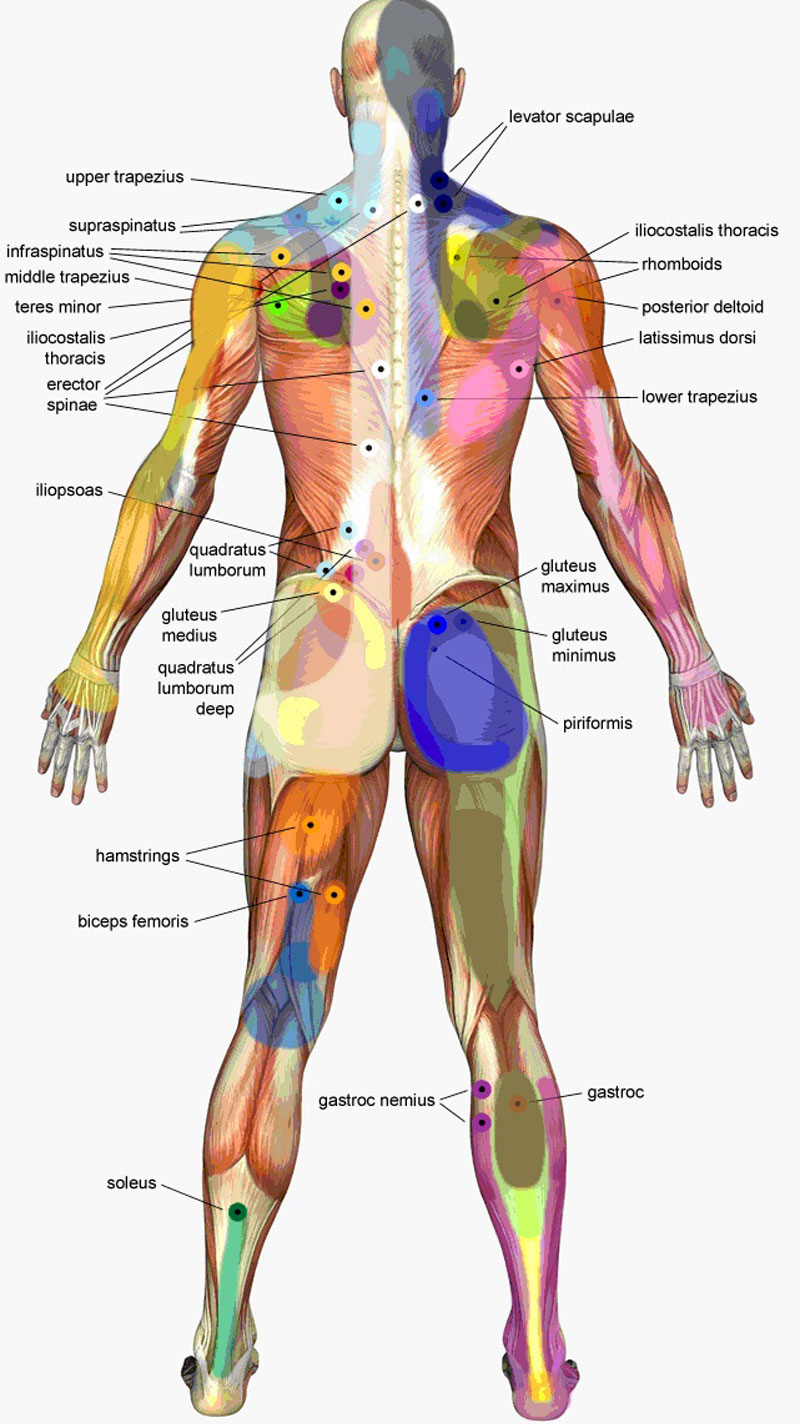

Блоки непосредственно связаны с характером действия и характером реагирования, т.е. блоки появляются там, где произошла блокировка импульса, а не занимают первое освободившееся место. Так,

- если вы хотели высказаться, но не высказались, у вас появится специфическое напряжение шеи, гортани, нижней челюсти, скул, окологубного участка и губ;

- если вы хотели заплакать и не заплакали, у вас напрягутся лоб, скулы, напряжение распространится на носогубные складки, глаза, и сожмет грудную клетку;

- если вы хотели отказаться от дела, но не отказались, движимые чувством – тоскливо заноют плечи и напомнит о себе живот.

В результате получения первого негативного опыта сдерживания или переживания появляется напряжение, на которое будет накладываться новый слой напряжения все последующие разы, когда человек будет испытывать то же самое. Таким образом, блок больше всего похож на многослойный пирог, где каждый следующий слой связан с проблемой, аналогичной предыдущей.

Работа психолога с блоками представляет собой не просто грубое разминание напряженных тканей, а установление причины, по которой они возникли и обращение именно к ней, и в телесной терапии для решения всех проблем имеется адекватный способ помощи.

Механизм блокировки чувств

Если в детстве ребенку пришлось туго, и по каким-то причинам рядом не оказалось человека, который бы помог пережить эти трудности, разделив чувства и эмоции ребенка, объяснив происходящее и дав свою защиту и утешение, — ребенок вынужден блокировать в себе те чувства, пережить которые пока не имеет ресурсов. Блокировать переживание чувств совсем несложно, каждый из нас это когда-либо делал: достаточно напрячь те мышцы, которые связаны с их выражением.

Всем известно, что горе выражается слезами. Также всем известно, что нужно сделать, чтобы не заплакать: нужно сжать зубы покрепче, напрячь мышцы вокруг глаз, и дышать как можно менее глубоко. Чем поверхностнее дыхание – тем слабее доступ к любым чувствам вообще; полная остановка дыхания, очевидно, приведет к тому, что человек вскоре уже ничего не будет чувствовать. Ибо совсем ничего не чувствуют только мертвые.

Тем не менее, столкновение с непереносимыми чувствами нередко вызывает затруднения, а то и ощутимую по времени остановку дыхания: об этом так и говорят: «перехватило дыхание от отчаяния/испуга/ужаса/и т.п.»

Вообще-то подобное напряжение призвано предохранить человека от эмоций и чувств, которые он (по каким-то причинам и часто бессознательно) считает для себя непереносимыми или недозволенными. Эти чувства часто остаются неназванными и неузнанными, и, разумеется, всегда — непережитыми, отчего как будто консервируются в теле.

Но и это ещё не всё: те области тела, которые оказались напряжены для того, чтобы не дать чувствам вырваться на волю, тоже лишаются тонкой чувствительности, становятся неспособны переживать удовольствие.

Механизм прост. Попробуйте сжать руку в кулак и проведите им по другой руке. Обратите внимание на ощущения в сжатой руке, опишите их для себя и запомните. Было ли в этом какое-нибудь удовольствие? А теперь разожмите кулак, расслабьте руку, сделайте её мягкой – и проведите ею по тому же месту. Сравните ощущения. В каком случае удовольствия больше?

Как возникают блоки

Если взрослый человек блокирует переживание чувств единожды – то, вероятно, это не оставит никакого следа на его внешности. Психика человека способна к самовосстановлению, и даже если сознательно он ничего не будет делать для переживания заблокированного чувства – есть ещё сны, они помогают переработке дневных впечатлений. Но если делать такое с самого детства, раз за разом, если какое-то из напряжений оказывается привычным для психики… тогда во взрослом возрасте его можно будет увидеть буквально невооруженным взглядом.

- Привычно напряженные желваки на скулах – это цена за то, что «мальчики не плачут».

- Привычно напряженные плечи, втянутая в них шея — это попытка скрыть от себя самого и не чувствовать свой страх.

- Напряженный живот и заблокированные бедра – плата за возможность не чувствовать сексуальное возбуждение. Ну и так далее.

Чаще всего подобные телесные блоки возникают ещё в детстве, когда сознательные возможности переживания чувств ребенком ещё слабы: когда родители не пришли на помощь, а сам справиться не можешь, «законсервировать» опасное чувство до лучших времен выглядит весьма разумной стратегией.

Правда, это сказывается на развитии тела, возникает так называемый «мышечный панцирь», который привычно защищает от определенных чувств, ну да тут о выживании речь: лучше в панцире, но живым.

К счастью, в отличие от типа телосложения, который изменить невозможно (да и не нужно, это же ваши сильные качества! ими нужно пользоваться и гордиться) – от этого мышечного панциря можно избавиться, вернуть чувствительность собственному телу. Эта дорога не всегда проста, но её осилит идущий.

Упражнение. Изучаем собственное тело

Это упражнение лучше всего делать, например, в душе, где вы могли бы исследовать всё своё тело без помех. Включите тёплую приятную воду, и, направляя её на разные участки своего тела, исследуйте всё богатство их ощущений.

Делая это, можно доброжелательно поговорить с исследуемым участком: «Я рада тебе, моя правая лопатка, привет!» — не столь важно, что конкретно вы скажете, сколько намерение. Нужно обеспечить благожелательность самоисследования, чтобы оно проходило в атмосфере доброжелательного внимания, а не злобной инспекторской проверки.

Замечайте всё, что происходит при исследовании какого-либо участка: есть ли в нем чувствительность вообще? Вы заметите, что на разных участках чувствительность разная: где-то чувствуется каждая капелька воды, а где-то только общее давление или вообще ничего не чувствуется.

Замечайте, что и как конкретно ощущается: только струи душа, или, может быть – внутренняя боль, напряжение?

Как прогрессируют ощущения?

Возможно, возникает желание сделать какое-либо движение?

Какие эмоции вы испытываете, исследуя разные участки?

Где-то будет чистая радость узнавания своего тела, а где-то вы можете почувствовать раздражение, печаль или даже страх.

Возможно, при исследовании каких-то участков всплывут воспоминания, придут на ум какие-либо образы – всё это (ощущения, движения, эмоции и воспоминания/образы) нужно обязательно записать по выходу из душа, создать карту своего тела. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

Источник

Что значит держать блок

ЧТО ТАКОЕ БЛОКИ В ТЕЛЕ И КАК ОНИ ОБРАЗУЮТСЯ

Природа блоков также двойственна, как и наша человеческая природа. Чтобы понять ее более глубоко, представьте течение энергии в вашем теле как течение реки, с ее изгибами и расширяющимся руслом. Сужения, заторы, разрушенные плотины на ней будут соответствовать травмам, болезням, конфликтам, препятствующим течению здоровой энергии. И их необходимо расчистить — это одна сторона блоков.

С другой стороны, река имеет свои берега, пологие склоны, а подчас — суровые скалы, заставляющие течь ее в определенном направлении. Здесь блоки выступают как массивные преграды, направляющие течение энергии, сдерживающие ее, и не позволяющие выходить из берегов. Явно они обладают силой! Вот это другое свойство блоков — эти ограничения до определенного времени нам необходимы, поскольку направляют наше движение по жизни.

С точки зрения психологии, блок — это устойчивое напряжение тела, за которым стоит актуальная проблема человека;

С точки зрения функциональной анатомии, блок — это состояние ткани, характеризующееся ее укорочением, повышением плотности и жесткости;

С точки зрения хиропрактики, блок — это частичное или полное ограничение подвижности в двигательном сегменте или суставе;

С точки зрения биоэнергетики, блок — это капсулирование определенной части энергии в определенной части тела.

Технически образование блоков в теле происходит следующим образом: каждый поступок или мысль (каузальный или ментальный уровни) в состоянии стресса сопровождается эмоциональной реакцией, за которой стоит эфирное ощущение. Последнее представляет собой множественные микроскопические напряжения мышц. Попадая в ситуации, типичные для своей картины мира, человек получает типичный набор подобных мышечных напряжений. В каждой такой типичной ситуации происходит своеобразная тренировка мышц — так, что постепенно эти напряжения становятся привычными и образуют хронические мышечные спазмы.

Таким образом, каждый телесный блок содержит память обо всех соответствующих расколах буддхиального плана, ошибках в профессиональной и личной деятельности (каузальный план), неточных и ошибочных мыслях и интеллектуальных тупиках (ментальный план) и эмоциональных конфликтах (астральный план).

Существует бесчисленное множество различных типов блоков, и у каждого человека они свои, уникальные. Самое удивительное, что часто мы и не подозреваем о них. Даже обладая сильнейшими блоками, которые проявляются в постоянном напряжении мышц, люди остаются в полном неведении об их существовании. Почему? Потому что многие просто привыкли к подобному состоянию вещей. Единственное, что дает знать о наличии блока, это дискомфорт или болезнь.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЛОКИ

Подобно нашей психике, телесные блоки имеют свою историю и глубину. Можно выделить три уровня. Блоки могут находиться на уровне нашего сознания, делая его узким и неповоротливым. На уровне бессознательного выступать как плотины или заторы из старых травм, мешая быть открытыми и спонтанными. На более глубоком уровне могут стать суровыми установками прежних поколений, искаженными ценностями, генетическими ограничениями, не позволяющими использовать полностью наш изначальный потенциал. Часто пациенты описывают блоки как маски, жгуты или веревки, опутывающие тело. Они ни могут связывать наши руки, не позволяя выражать истинных чувств, могут сковывать бедра, мешая быть спонтанными и сексуальными. За свою жизнь мы собираем целую «коллекцию» таких веревок, защит и масок.

В телесно-ориентированной терапии объектом исследования является напряжение, которое по своей сути есть отклонение от нормы и различает функциональное и органическое напряжение, а функциональное напряжение, в свою очередь, подразделяется на три вида: поверхностное (ситуационное), защитное и психосоматическое.

Поверхностное напряжение возникает как результат физической перегрузки — продолжительного нахождения в неудобной позе, трудной работы, специфической нагрузки и т. п. Этот вид напряжения самый заметный, именно его обычно и чувствуют, прекрасно осознают и знают массу способов, как с ним бороться. Контрастный душ, бокальчик глинтвейна, физические упражнения, горячий чай, хороший крепкий сон, несколько минут «смехотерапии», массаж, близость с любимым человеком — и усталости как не бывало. Поверхностное напряжение великолепно снимается простейшими приемами релаксации.

Защитное напряжение, как видно из названия, возникает как способ адекватной для тела реакции на внешнее воздействие или непривычную ситуацию. Этот вид напряжения лучше всего можно проследить на примере нетипичной ситуации, в которой оказывается человек. Так, если человек оказывается в незнакомой компании и с порога попадает под прицел любопытных и настороженных глаз, его тело мгновенно будто сковывает панцирем и движения становятся жесткими, рывкообразными, человек чувствует себя неловко. Напряжение защиты, а вместе с ним и телесная скованность, уходит лишь спустя некоторое время, после психологического расслабления. Основой такого механизма является мобилизация тела, его готовность отреагировать в случае опасности.

Защитное напряжение покидает тело за считанные минуты, тем не менее очень распространенным явлением является эффект цепной передачи: ощущая защитное напряжение, человек предполагает, что с ним что-то не так и психологически напрягается уже от того, что с ним это происходит. Дальше такой человек начинает бороться с собственной защитой, т. е. с самым собой, напряжение нарастает. Через некоторое время на этого постоянно перенапряженного человека ближайшее окружение преимущественно начинает реагировать немотивированной и мало осознаваемой агрессией, которая, в свою очередь, заставляет его напрягаться еще сильнее. Человек перестает различать внешние раздражители, он защищается уже от всего и на всякий случай. Скорее всего, такой человек скажет, что мир враждебен и надо всегда быть настороже. Его тело приобретает характеристики агрессивного и защищающегося.

Психосоматическое напряжение является предметом «интереса» телесного терапевта, в первую очередь. Само по себе оно несет по отношению к телу формообразующую функцию и является результатом психологического опыта человека, следствием психотравм и переживаний. Именно на этом уровне находятся блоки. На этом уровне человек ощущает слияние боли тела с болью души.

Стремление быть не тем, кем человек является, непринятие себя, отказ от полноценных реакций и соответственно, от контакта с собственным телом, подавление и отсутствие дифференциации эмоций ведут к тому, что личность вообще отвыкает реагировать эмоционально, или реагирует несвоевременно и неадекватно. Мало того, человек еще пытается сознательно наложить запрет на естественные реакции собственного тела.

Блоки непосредственно связаны с характером действия и характером реагирования, т. е. блоки появляются там, где произошла блокировка импульса, а не занимают первое освободившееся место. Так, если вы хотели высказаться, но не высказались, у вас появится специфическое напряжение шеи, гортани, нижней челюсти, скул, окологубного участка и губ. Если вы хотели заплакать и не заплакали, у вас напрягутся лоб, скулы, напряжение распространится на носогубные складки, глаза, и сожмет грудную клетку. Если вы хотели отказаться от дела, но не отказались, движимые чувством — тоскливо заноют плечи и напомнит о себе живот.

В результате получения первого негативного опыта сдерживания или переживания появляется напряжение, на которое будет накладываться новый слой напряжения все последующие разы, когда человек будет испытывать то же самое. Таким образом, блок больше всего похож на многослойный пирог, где каждый следующий слой связан с проблемой, аналогичной предыдущей.

КАК ТРАВМА СОЗДАЕТ БЛОК

Наиболее частая причина блоков — травмы, которые могут быть физическими, эмоциональными. Самые серьезные травмы, которые в потенциале создают блок, происходят в период формирования человека — в детстве, когда мы особенно доверчивы и впечатлительны. Травмы могут возникать во время столкновений и споров, вследствие словесных или физических угроз.

Как же травма создает блок? Травма — это сигнал опасности. Мы инстинктивно цепенеем: зажимаемся, задерживаем дыхание. Другими словами, делаем то, что противоречит процессу жизни — твердеем, становимся жестче, чтобы защитить себя, и как это ни странно звучит, но для того чтобы выжить, мы «мертвеем». В идеале, когда опасность миновала, нам нужно вернуться к прежнему мягкому, живому состоянию, но в реальной жизни все происходит не так: мы остаемся зажатыми.

Что же в этом плохого, если с блоками наша жизнь становится более безопасной? Конечно, в течение какого-то периода блоки помогают нам выжить, но установившись постоянно, блоки начинают представлять собой угрозу, как на физическом уровне, так и эмоциональном.

Тело: Вспомните реку с плотинами и дамбами. Так и блоки встают на пути нашей внутренней реки, нашей жизни, здоровья и энергии. Нашему сердцу, печени и другим органам приходится усиленно трудиться, чтобы потоки крови, лимфы смогли достичь определенных участков. На что тратятся силы! Участку, который находится за блоком, будет не хватать питания, в то время как с другой стороны давление будет расти. Расстройство, боль и болезнь могут проявиться с обеих сторон этой «плотины». Симптомы — наши бесценные предупредительные огни, они напоминают нам, что что-то не в порядке и направляют наше внимание именно туда, где есть внутренний конфликт.

Возможно, болезнь — это призыв тела к отдыху, перерыву, может быть она призывает вас встать лицом к лицу с тем, что больше не служит вам, и изменить это. Возможно, болезнь — последний выход из ситуации.

Эмоции: В жизни нередко при разрешении конфликтных ситуаций мы встречаемся с сильным проявлением эмоций: обиды или гнева. Чаще всего они — эхо наших прошлых травм. Эмоции это наши реакции на наши глубинные чувства и потребности.

Если когда-то давно ваши чувства не были услышаны, то они до сих пор могут блокировать течение здоровой энергии в теле. Обстоятельства настоящего, которые напоминают травмирующую ситуацию, могут пробудить страх или беспокойство, спящий в вашем теле долгие годы. В этом случае вы будете думать, что ситуация или партнер является причиной ваших эмоций, но это не так. Чтобы понять, что кроется за ними, нужно встретиться с «чудовищами» прошлого, сидящими глубоко в нашем подсознании.

ДИАГНОСТИКА БЛОКОВ

(на примере с другим человеком):

Клиент укладывается на кушетке на спину. Осмотр осуществляется по следующей схеме:

1) его дыхание (дышат ли грудь, живот и входит ли дыхание в таз);

2) насколько при дыхании эластична грудная клетка (насколько грудная клетка податлива надавливанию);

3) насколько человек может сознательно дышать животом (терапевт кладет руку на живот клиента и просит, чтобы тот подышал);

4) грудь и живот (путем ощупывания определяется степень болезненности или ощущение щекотки, насколько живот выпущен и т. п.);

5) бедра (посредством интенсивного ощупывания определяется степень болезненности или ощущение щекотки). Особый интерес представляет внутренняя поверхность бедра. Выявляется степень напряженности мышцы или ее «киселеобразность». И напряженная, и «киселеобразная» мышцы являются блокированными в смысле прохождения энергии;

6) ягодицы (техника та же);

7) насколько блокирован таз (подвижность таза вперед — назад при дыхании, вхождение дыхания в таз).

8) Предлагается следующее упражнение: встать, слегка согнув колени, ноги на ширине плеч, тяжесть тела сосредоточена на основании пальцев ног. Нужно как можно дальше отставить таз, при этом немного сгибая ноги в коленях, и сделать движение освобождения кишечника. В этом случае расслабляются мышцы тазового дна. Затем мышцы тазового дна следует «поднять» — они сокращаются. Человек может не чувствовать разницы между сокращением и расслаблением мышц тазового дна, и это свидетельствует о напряженности этих мышц (человек не может их расслабить). Человек также может почувствовать, что лишь сознательное усилие освобождает мышцы тазового дна, которые затем самопроизвольно сокращаются. Генезис напряжений мышц тазового дна связан либо с ранним «тренингом чистоты» (слишком ранним приучением к горшку), либо с ранними мастурбационными запретами, либо может относиться к мастурбационным запретам пубертатного периода.

9) степень напряжения мышц задней поверхности шеи и плеч (важно проверить напряжение паравертебральных мышц цервикального отдела позвоночника, особенно в месте соединения шеи с черепом (техники проверки, как в п. 4));

10) горловые зажимы (проявляются в тихом, несколько завышенном голосе, в возникновении «комка» в горле, спазмах горла при волнениях, достаточно частых подташниваниях при одновременной трудности инициации рвоты);

11) напряжение круговых мышц рта (при привычном хроническом напряжении этих мышц напряжение не осознается, при пальпации верхняя и нижняя губы напряжены, плотно сомкнуты, имеются специфические круговые морщины вокруг рта, нижняя губа может выступать вперед, обнаруживая тенденцию вызова);

12) напряжение жевательных мышц (как в п. 4);

13) напряжение круговых мышц глаз (наличие радиальных морщин, затуманенного взора, «неживых» глаз, отсутствие слез при плаче — признаки глазного блока);

ПРОСТАЯ ТЕХНИКА РАБОТЫ С БЛОКАМИ В ТЕЛЕ

1 часть:

Примите удобное положение тела.

Лягте закрой глаза, расслабься.

Ощутите то, пространство, которое заполняет ваше тело.

Ощутите свое дыхание.

Заметьте сигналы своего тела, его ощущения и воссоединись с ними.

2 часть:

Сознательно вызовите в своем воображении тот негативный образ-ключ, который запускает работу и образует блок в тел. Затем увидя картинку, начинайте ее засвечивать, делая ее белой, стирая образ до его полного исчезновения. Вы так же можете услышать звуки, при этом, переводите их в шум воды (шум водопада) стирающие негативные образы с тела.

Выполняйте эту технику как можно чаще до тех пор, пока негативный образ не будет легко появляться и исчезать, и не вызывать в вас неприятных ощущений.

ДВЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ТЕЛЕСНЫМИ БЛОКАМИ

Суть такой работы состоит в следующем. Сначала выслеживается зона тела, ответственная за данную проблему, и находится наиболее спазмированная мышца в этой зоне.

Далее проводится многоуровневая работа, в которой используются два дополнительных приема.

ПЕРВЫЙ ИЗ НИХ — «РАСКРЫТЬ ТЕЛО».

Термин раскрыть тело означает, что, во-первых, выбранная зона должна быть максимально расслаблена, и во-вторых, что в ней нужно создать ощущение, будто ткани тела становятся проницаемыми или расходятся.

У многих людей в таком состоянии возникает ощущение и визуальный образ потока патогенной энергии, выходящей из тела.

Второй прием — «расширить ощущение границ тела». Он состоит в создании ощущения, как будто границы физического тела отодвигаются, и окружающее пространство вместе с наполняющими его объектами становятся его частью.

Первая техника трансформации телесных блоков начинается с перечисленных выше шагов, к которым добавляются оба новых приема:

1. создать состояние осознанности (концентрация и деконцентрация);

создать образ проблемной ситуации;

2. расширить ощущение границ тела до таких размеров, чтобы образ проблемной ситуации оказался внутри этой области;

Продолжая выполнять инструкции из предыдущих пунктов, раскрыть тело.

После этого шага возникает ощущение потоков из проблемных зон тела. Проблемными мы называем те зоны, в которых при создании проблемного образа возникают дискомфортные ощущения. Эти потоки связываются с образом; можно убедиться, что если усилить образ (т.е. сделать его ярким, контрастным, цветным, четким, объемным, движущимся, звучащим и т. д.), то усиливаются и потоки.

Далее выполняются следующие шаги:

Найти мышечный блок в зоне ощущения. Сжать мышечный блок с такой силой, чтобы получить максимальную боль, которую можно выдерживать без потери контроля.

Направить концентрацию на расслабление этой мышцы и тканей вокруг нее — усиливая, расширяя, как бы втягивая, расфокусировывая боль.

Продолжать удерживать образ и расслаблять мышцу. Направить концентрацию одновременно на образ и на ту область сжатой мышцы, где имеется отклик на образ. Одновременно расфокусировать внимание так, чтобы осознавались части тела, включающие данную мышцу и другие мышцы, в которых есть отклик на образ, а также ту область «расширенного» тела, где находится сам образ.

Продолжать этот процесс до тех пор, пока боль и дискомфорт не превратятся в ощущения тепла и комфорта. Комфорт переживается в периферийном внимании — вокруг сжатой мышцы и в других, иногда достаточно далеких зонах тела.

Продолжая выполнять все предыдущие шаги и удерживая концентрацию на образе, мы получаем одновременно два ощущения в одной зоне. Это ощущение тепла и комфорта, возникающих в процессе разблокировки, и одновременно ощущение дискомфорта, создаваемого образом проблемы. Эти два ощущения интенсивно взаимодействуют, если на них направлена концентрация, а вся эта область находится в зоне деконцентрации.

Запрещается в этот момент обдумывать проблему. И периферийное, и центральное внимание целиком должны быть заняты удержанием контакта с ощущением и образом проблемы.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не начнется трансформация.

Работу с проблемой можно считать завершенной, когда она перестает восприниматься как проблема. Приходит новое видение, которое либо заключает в себе решение, либо делает проблему неактуальной. Телесный блок при этом частично или полностью расслабляется и становится безболезненным.

Примечание: один и тот же телесный блок, как правило, заключает в себе память о множестве однотипно переживаемых (но разных по содержанию) проблем, поэтому работа по полной трансформации одного блока включает в себя множество сессий работы по трансформации проблем.

ВО ВТОРОЙ ТЕХНИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЙОГИЧЕСКИЕ АСАНЫ.

В начале (одновременно с асаной) выполняются первые четыре шага предыдущей техники. Затем добавляются следующие шаги:

Оставаясь в асане, осознать все зоны тела, где есть боль или дискомфорт.

Расслабить эти зоны, направить концентрацию в эти зоны; усиливать ощущение дискомфорта, расслабляя тело.

Раскрыть тело в этих зонах, продолжая расслаблять мышцы. В каждой из этих зон появляются ощущение и образ потока.

Создать образ проблемной ситуации. Определить, какая эмоция при этом возникает.

Раздвинуть ощущение границ тела так, чтобы образ проблемы оказался внутри. Осознать дополнительные зоны напряжения, вызываемого образом, и раскрыть их.

Стабилизировать состояние, продолжая раскрывать и расслаблять тело.

Оставаться в асане до полной интеграции состояния.

Перейти к следующей асане и повторить все шаги, работая с этим же образом, или взять образ следующей задачи.

Ряд упражнений, которые позволяют, во-первых, осознать напряженность мышц и то, как она ограничивает дыхание, и, во-вторых, редуцировать напряжение.

Упражнение 1.

Усиление укоренения и вибрации. Исходное положение — ноги на ширине плеч, ступни легко развернуты внутрь так, чтобы почувствовать ягодичные мышцы. Прогнуться вперед и коснуться пола пальцами рук, при этом голову следует опустить как можно ниже, дыхание — ртом, свободное и глубокое. При наклоне вес тела должен быть сосредоточен у основания пальцев ног

Это упражнение выполняется в течение как минимум 25 дыхательных циклов и постепенно доводится до 60. Через некоторое время ноги начинают дрожать, что означает прохождение через них волны возбуждения. Если же дрожания нет, то ноги слишком напряжены. В таком случае можно спровоцировать дрожание медленным сгибанием и выпрямлением ног. Движения должны быть небольшими: их цель — расслабление коленей.

Источник