Деревенская проза

Дереве́нская про́за — направление в русской литературе 1950—1980-х годов, связанное с обращением к традиционным ценностям в изображении современной деревенской жизни [1] .

Содержание

История

Хотя отдельные произведения, критически осмысляющие колхозный опыт, начали появляться уже с начала 1950-х (очерки Валентина Овечкина, Александра Яшина, Анатолия Калинина, Ефима Дороша), только к середине 1960-х «деревенская проза» достигает такого уровня художественности, чтобы оформиться в особое направление (большое значение имел для этого рассказ Солженицына «Матрёнин двор»). Тогда же возник и сам термин.

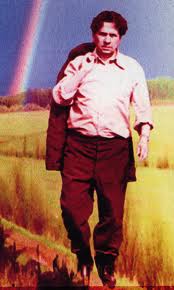

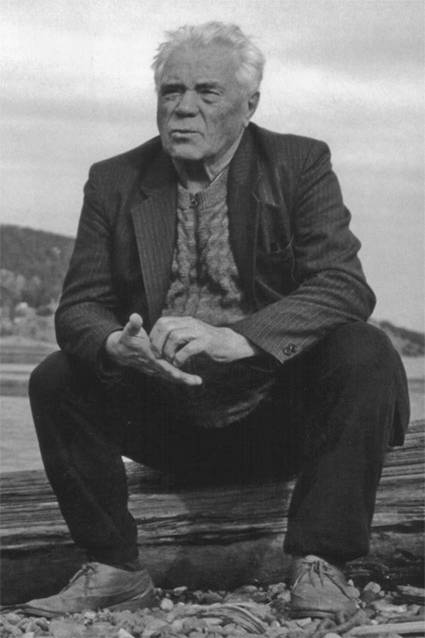

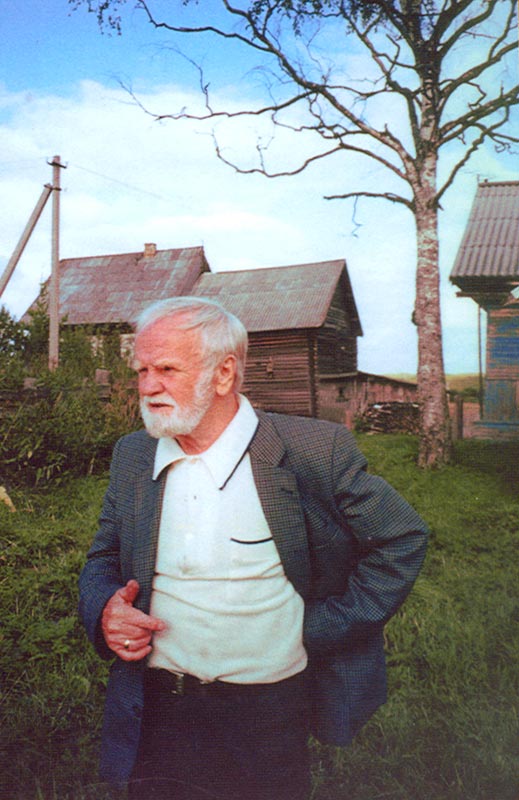

Крупнейшими представителями, «патриархами» направления считаются Ф. А. Абрамов, В. И. Белов, В. Г. Распутин. Ярким и самобытным представителем «деревенской прозы» младшего поколения стал писатель и кинорежиссёр В. М. Шукшин. Полуофициальным органом писателей-деревенщиков был журнал «Наш современник».

Начало Перестройки ознаменовалось взрывом общественного интереса к новым произведениям наиболее видных из них («Пожар» Распутина, «Печальный детектив» В. П. Астафьева, «Всё впереди» Белова), но изменение социально-политической ситуации после падения СССР привело к тому, что центр тяжести в литературе сместился к другим явлениям, и, как считалось до недавнего времени и продолжает считаться частью исследователей, деревенская проза выпала из актуальной литературы.

Значительные произведения деревенской прозы

| Год | Название | Автор |

|---|---|---|

| 1953 | Очерки о колхозной жизни | Овечкин, Валентин Владимирович |

| 1957 | Братья и сёстры | Абрамов, Фёдор Александрович |

| 1963 | Матрёнин двор | Солженицын, Александр Исаевич |

| 1965 | На Иртыше | Залыгин, Сергей Павлович |

| 1966 | Привычное дело | Белов, Василий Иванович |

| 1966 | Живой | Можаев, Борис Андреевич |

| 1966 | Любавины | Шукшин, Василий Макарович |

| 1976 | Прощание с Матёрой | Распутин, Валентин Григорьевич |

| 1976 | Царь-рыба | Астафьев, Виктор Петрович |

| 1982 | Живая вода | Крупин, Владимир Николаевич |

Примечания

Библиография

- Минокин М. В. Современная советская проза о колхозной деревне. — М .: Просвещение, 1977.

- Цветов Г. А. Тема деревни в современной советской прозе. — Л. : Знание, 1985.

- Хватков А. И. На родной земле, в родной литературе. — М .: Современник, 1980.

- Партэ К. Русская деревенская проза: светлое прошлое. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2004.

Ссылки

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Деревенская проза» в других словарях:

деревенская проза — романы, повести и рассказы, действие которых разворачивается преимущественно в сельской местности, чем определяется специфика образов, характеров, конфликтов и ситуаций. Рубрика: роды и жанры литературы Род: * художественная проза Прочие… … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

Деревенская проза — значительное, духовно и эстетически действенное тематическое направление в лит ре 1960 нач. 1980 х гг., осмысляющее драматич. судьбу крест ва, рус. деревни в 20 в., отмеченное обостренным вниманием к вопросам традиции, нар. нравственности, к… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

проза деревенская — см. деревенская проза … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

художественная проза — см. проза + художественная литература. Рубрика: Роды и жанры литературы Род: Проза Вид: военная проза … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

Русская литература — I.ВВЕДЕНИЕ II.РУССКАЯ УСТНАЯ ПОЭЗИЯ А.Периодизация истории устной поэзии Б.Развитие старинной устной поэзии 1.Древнейшие истоки устной поэзии. Устнопоэтическое творчество древней Руси с X до середины XVIв. 2.Устная поэзия с середины XVI до конца… … Литературная энциклопедия

Русская литература — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей. Русская литература … Википедия

Сучкова, Ната — Ната Сучкова Фото 2012 года Имя при рождении: Наталь … Википедия

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА — СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, многонациональное единство литератур народов СССР, сложившееся в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции и в ходе построения социализма. Как идейно эстетическое целое С. л. характеризуется единой… … Литературный энциклопедический словарь

ДЕРЕВНЯ — Небольшое крестьянское (см. крестьянин*) селение. Слово деревня появилось в ХIV веке и обозначало небольшое поселение, обычно до 10 дворов (см. двор*), основанное на разодранном, то есть расчищенном под пашню участке земли. Деревню, состоящую… … Лингвострановедческий словарь

Солоухин, Владимир Алексеевич — Владимир Солоухин … Википедия

Источник

Что значит деревенская проза

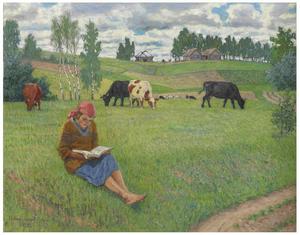

Создаваемая в эпоху, когда страна стала преимущественно городской, и веками складывавшийся крестьянский уклад уходил в небытие, деревенская проза пронизана мотивами прощания, «последнего срока», «последнего поклона», разрушения сельского дома, а также тоской по утрачиваемым нравственным ценностям, упорядоченному патриархальному быту, единению с природой. В большинстве своем авторы книг о деревне — выходцы из нее, интеллигенты в первом поколении: в их прозе жизнь сельских жителей осмысляет себя. Отсюда — лиричность повествования, «пристрастность» и даже некоторая идеализация рассказа о судьбе русской деревни.

«Я горжусь тем, что я вышел из деревни»

Федор Абрамов родился в селе Веркола Архангельской области. С третьего курса филологического факультета ЛГУ ушёл в народное ополчение. После ранения его вывезли из блокадного города по льду Ладожского озера. Как нестроевик был оставлен в тыловых частях, затем взят в органы контрразведки “Смерш”, где прослужил до конца войны. Вернувшись в ЛГУ, закончил его с отличием, затем несколько лет заведовал там кафедрой советской литературы.

Всё своё творчество Абрамов посвятил родной северной деревне. Главным его детищем стала тетралогия о большой семье Пряслиных и их селе Пекашино. Действие первого романа “Братья и сёстры” (1958) охватывает весну и лето 1942 года; второго — “Две зимы и три лета” (1968) — 1945-1948 годы; события третьего — “Пути-перепутья” (1973) — происходят в 1951 году. Заключительный роман – «Дом» — рассказывает о деревне 70-х. В романах через историю семьи показана вся история страны. Для писателя Пряслины — самый «крепкий корень» жизни. Они отнюдь не идеальные люди, но на них стоит деревня и вся страна.

Из отзывов читателей:

«Абрамов — уникальный автор, очень искренний и правдивый. Его произведения западают в душу и помнятся до мельчайших деталей».

«Потрясающие книги — о жизни и труде, о любви и войне. Классика».

«Такие книги читать обязательно надо, чтобы не быть Иванами, родства не помнящими.

« Прочла четыре книги о Пряслиных, и как вроде с ними прожила их нелегкие годы, с ними пахала, сеяла, жилы рвала. У нас кишка тонка так жить. Мельчаем, люди. Неужели вырождаемся?»

«Я вырос в деревне. Она меня вскормила, и рассказать о ней — моя обязанность».

«Все последние годы так называемая деревенская проза больше всего занималась нравственным здоровьем человека — и человека настоящего, и человека будущего».

Валентин Распутин родился в деревне Аталанка Иркутской области. Закончив местную начальную школу, он вынужден был уехать за пятьдесят километров от дома, где находилась средняя школа (об этом периоде впоследствии будет создан знаменитый рассказ «Уроки французского»). После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского университета. Дебютировал в качестве рассказчика (первые сборники “Край возле самого неба” и “Костровые новых городов” вышли в 1966 году). Первым произведением, принёсшим ему известность, стала повесть “Деньги для Марии” (1967). В полную силу талант писателя раскрылся в повести «Последний срок» (1970). Затем последовали повести «Живи и помни» (1974) и «Прощание с Матёрой» (1976), поставившие их автора в ряд лучших современных русских писателей. В 1981 году вышли новые рассказы: «Наташа», «Что передать вороне», «Век живи — век люби». Появление в 1985 году повести Распутина «Пожар» вызвало большой интерес у читателя. В последние годы писатель много времени отдает общественной и публицистической деятельности. Живет и работает в Иркутске.

Из отзывов читателей:

«Мой совет: читайте и размышляйте вместе с Распутиным. Если, конечно, душе не претит размышлять».

«Познакомился с Распутиным по фильму «Уроки французского» и после почти все, что попадалось прочитать, учило жить по мужски, крепко стоять на ногах, «уставать от усталости, а не от собственной старости». Он научил меня видеть, что блестит, а что драгоценно».

«Считаю, что Распутин незаслуженно подзабыт. В нем столько простоты, доброты, смирения и, в то же время, столько силы, такое единение с природой. Начинаешь понимать, как на самом деле всё просто в жизни, и как мало нужно человеку для счастья, и как легко можно разрушить это счастье».

«Его книги помогают почувствовать жизнь без суеты и тогда мелочи отлетают и остается главное. И вот понять и почувствовать, что же это главное и пытаешься в ходе чтения. Поразительно, но в решении этой задачи помогают герои, которые совсем не похожи на меня, жизнь которых очень отличается от моей. Такое, мне кажется, случается в том случае, когда писатель черпает вдохновение в каких-то высоких или глубоких сферах (как угодно), где различия между нами стираются и высвечивается общее — наша суть».

Выдающийся русский писатель, один из немногих, кого ещё при жизни называли классиком. Он завоевал любовь миллионов читателей своей искренностью, неподдельной болью о судьбах своей Родины и своего народа.

Виктор Астафьев родился в селе Овсянка, что на берегу Енисея. В семь лет потерял мать — она утонула в реке. Он никогда не привыкнет к этой потере. Все ему «не верится, что мамы нет и никогда не будет». Заступницей и кормилицей мальчика стала его бабушка — Екатерина Петровна. Затем он попадает в школу-интернат, окончив которую начинает сам зарабатывать на хлеб. «Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки», — напишет впоследствии Астафьев. Окончив ФЗО, работает составителем поездов. Осенью 1942 года добровольцем уходит в армию. В 1945 года В.П. Астафьев демобилизуется и вместе с женой приезжает на ее родину, город Чусовой на западном Урале. По состоянию здоровья Виктор уже не может вернуться к своей специальности и, чтобы кормить семью, работает слесарем, чернорабочим, грузчиком, плотником, дежурным по вокзалу. В 1951 году, попав как-то на занятие литературного кружка при газете «Чусовской рабочий», Виктор Петрович за одну ночь написал рассказ «Гражданский человек» (впоследствии он переработает его в рассказ «Сибиряк»). В этом же году Астафьев перешел на должность литературного работника газеты. В 1953 году в Перми выходит его первая книга рассказов — «До будущей весны», а в 1955 году вторая — «Огоньки» (рассказы для детей). В 1958 году увидел свет его первый роман «Тают снега».

В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важнейшие темы — военная и деревенская. Война предстала в его произведениях как великая трагедия («Веселый солдат», «Так хочется жить», «Прокляты и убиты» и др.).

Деревенская тема поначалу наиболее полно воплотилась в первой книге «Последнего поклона», повести «Ода русскому огороду», рассказе “Жизнь прожить”, многих “Затесях”… В них ощущение “малой родины” с ее подворьем и пашней как гармонического мироздания. Поэтизация естественности природного и хозяйственного круговорота жизни. Включенность в него как мерило истинности существования человека. Своеобычность национальных характеров.

С середины 1970-х годов целостная традиция “деревенской” прозы в творчестве Астафьева все более утрачивается. Составляющее ее ядро равновесие “лада и разлада” нарушается уже во второй книге “Последнего поклона” (1978) и “Царь-рыбе” (1975), а особенно в “Печальном детективе” (1986), где очевиден резкий крен к исследованию нравственного и социального неблагополучия того, что прежде виделось светлым, добрым и радостным. Меняется эмоциональная окраска. Прежде она создавалась душевным просветлением, радостью общего труда, теплотой семейного застолья. Теперь — бесчисленными столкновениями с многоликой бесчеловечностью, равнодушием и жестокостью. Все громче звучит “крик изболевшейся души”. Пожалуй, горше всего для Астафьева укоренившаяся с давних лет притерпелость народной, особенно глубинной деревенской России к повседневной униженности и утрате самоуважения, уже и не замечаемая самими людьми. Подробнее о деревенской прозе Астафьева http://www.studzona.com/referats/view/36928

Из отзывов читателей

«Начал с прочтения «Затесей»- гениально. Чем больше узнавал о творчестве писателя, тем больше восхищался. «Печальный детектив», «Царь-рыба», «Последний поклон»- лучше не бывает. Жёстко, честно, великолепный русский язык. Мой любимый писатель».

«Рекомендую всем книги Астафьева, они помогают не только увидеть «как там делают и поступают» другие, но заставляет больше покопаться в себе, представить себя в той или иной ситуации, задать вопрос «а как бы я? и что со мной было бы?»

«Писатель честный, жесткий, порой жестокий, не щадящий чувств читателя. Страшная, совершенно неудобоваримая, порой отвратительная, но Правда. »

«Пока читал, не отступала мысль: вот ведь какое чудо есть литература. Всем на равных условиях предложены 33 буквы и бумага. Один автор из такого конструктора сварганит избитую пошлую писанину, а другой соорудит блистательный изумруд, мудрый, честный и вечный! Вот такой изумруд Астафьева и попался мне в этот раз».

«Не любить крестьянство — значит не любить самого себя, не понимать или унижать его — значит рубить сук, на котором сидим. Что, впрочем, мы нередко делали в прошлом, делаем не без успеха и теперь. »

Василий Белов родился в деревне Тимониха Вологодской области. Его отец Иван Федорович погиб на войне, мать Анфиса Ивановна в одиночку растила пятерых детей (в своих воспоминаниях «Невозвратные годы» Белов подробно описывает всех деревенских родственников). После семи лет обучения в деревенской школе работал счетоводом, потом окончил ФЗО, где получил специальность слесаря, моториста и электромонтера. Армейскую службу проходил в Ленинграде. В газете Ленинградского военного округа опубликовал первые стихи «На страже Родины», а затем поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького.

С 1964 года Белов постоянно живёт в Вологде, не порывая связь с «малой родиной» — Тимо́нихой, в которой черпает материал для своего творчества, начиная с повести «Деревня Бердяйка» и книги стихов «Деревенька моя лесная» (обе — 1961). Вслед за ними увидели свет книга рассказов «Знойное лето» (1963) и «Речные излуки» (1964). Публикация повести «Привычное дело» (1966) принесла Белову широкую известность, утвердила за ним репутацию одного из родоначальников и лидеров «деревенской прозы». Эта репутация была упрочена выходом повести «Плотницкие рассказы» (1968). Жизни деревни и коллективизации посвящены романы «Кануны» (1976), “Год великого перелома” (1987) и “Час шестый” (1997- 1998).

Многие рассказы и повести Белова, по определению критика Ю.Селезнёва, “небогаты внешними событиями, резкими поворотами сюжета. Нет в них и занимательной интриги. Но они богаты человеком”. По словам другого критика, М.Лобанова: “Ему доступна не речевая шелуха, а дух народного языка и его поэзия”.

Из отзывов читателей

«Василий Иванович Белов — один из последних подлинных классиков русской литературы. Само его присутствие в литературном пространстве дает возможность легче дышать».

«Я Василия Ивановича полюбил, когда начал читать его рассказы. И вот однажды я читал рассказ, где описывается предгрозовое состояние природы. Он пишет простыми словами так, что ты слышишь аромат трав, ты чувствуешь, как после грозы запах озона в воздухе стоит. Мне кажется лучше Белова о нашей земле, о нашей природе никто не писал».

«Пора и проснуться. Пора уж понять простую истину – всё начинается с земли. Не бывает крепкой державы, земля которой не кормит свой народ. Мужик должен возродиться, если мы хотим жить в достатке и быть независимым государством».

Борис Можаев родился в селе Пителино Рязанской губернии. В 1940 году, окончив школу, поступил на кораблестроительный факультет. В 1941 году был мобилизован, служил в Советской Армии до 1954 года. В 1948 году окончил Высшее инженерно-техническое училище ВМФ в Ленинграде. Будучи курсантом, посещал лекции на филологическом факультете Ленинградского университета. Проходил службу на флоте военным инженером в Порт-Артуре, Владивостоке. После демобилизации стал дальневосточным собственным корреспондентом «Строительной газеты», впоследствии работал в «Известиях».

Первые его прозаические произведения посвящались не деревне, не человеку на земле, а, скорее, человеку в лесу: героями их чаще всего становились охотники, лесозаготовители, строители таёжных посёлков, хозяйственники. Таковы рассказы “В избе лесничего”, “Охота на уток” (оба 1954), “Ингани” (1955), “Трое” (1956) и другие, а также ряд повестей, изданных под общим названием “Дальневосточные повести” (1959), — “Саня”, “Наледь”, “Тонкомер”.

По сути, первым произведением Можаева на деревенскую тему стала повесть “Полюшко-поле” (1965). В 1966 году в “Новом мире” было опубликовано произведение, поставившее Можаева в ряд самых ярких представителей деревенской прозы, — повесть “Живой” (первоначально ей было дано название “Из жизни Фёдора Кузькина”). О житье-бытье советской деревни Можаевым написаны также трагикомическая “История села Брёхова, писанная Петром Афанасьевичем Булкиным” (1968), “Старица Прошкина” (1966), “Без цели” (1965) и другие рассказы и очерки. Но главным его произведением стал роман-дилогия “Мужики и бабы”. Действие романа, так же как и некоторых других произведений писателя, происходит в вымышленном Тихановском районе Рязанской области.

Талант, острый полемический дар, глубокая эрудиция, сделали Можаева видным публицистом и очеркистом, соединявшим в себе компетентность, яркий язык и бесстрашие. Как ни свирепствовала цензура, Можаев защищал хозяйскую независимость работника, экономическую самостоятельность земледельца — из года в год, из жанра в жанр, будь то очерк или роман, статья или сценарий. «К чему лукавить! — писал Можаев в 1990 г. — Земельный вопрос был и есть главным запалом всех наших междоусобиц. Он же был и главной нашей духоподъемной силой. Он поднял наше крестьянство, а с ним и государство, на большую высоту в столыпинские годы. Он же вызвал гражданскую войну и сбросил нас в пропасть. Он погубил белое движение, он же чуть не погубил и красных. Он оживил нас в годы нэпа, он же столкнул нас в кромешный ад коллективизации. Он и теперь требует от нас неотложного решения — отдать землю тем, кто ее хочет и может обрабатывать. От этого зависит все: или мы подымемся на крыло, или дело может кончиться все тем же взрывом и хаосом».

Можаевым были написаны также детективные произведения: “Власть тайги” (1959), “Пропажа свидетеля” и “Падение лесного короля” (оба 1984), по которым создана кинотрилогия; пьесы; киносценарии; публицистические статьи.

В последние годы жизни работал над романом «Изгой», который не успел закончить (первая книга романа опубликована в журнале «Наш современник», № 2, 3 за 1993 год). События романа происходят на Дальнем Востоке в конце 1950-х годов, в его центре судьба военного инженера, затем журналиста Сергея Бородина, сына Андрея Бородина из романа «Мужики и бабы».

Для прозы Можаева характерны острая публицистичность, документальная основа многих произведений, а также тяготение к сатире, юмору, анекдоту. Его герои — люди в основном отважные, активные, обладающие “безграничностью человеческого упорства, порождённого любовью к независимости”.

А.И.Солженицын: «Сам — уроженец деревни, великолепно знавший русский крестьянский быт, он зорко следил за теми, тогда смелыми начинателями, самородками, которые в разных концах страны пытались вытащить русскую деревню из колхозного болотного обмирания, найти путь к разумному производительному труду. Ни тогда не дали, да и теперь не дают. И последние дни его, когда он находил еще в себе силы для беседы, он не говорил о личном, о малом, он говорил о ранах нашего Отечества. Говорил снова о деревне, которой никак не дадут прорваться к ладу и смыслу. »

«Голос Можаева и прежде, и сейчас, спасал людей от безнадежной уверенности, будто «в наших краях правда не ночует». А. Турков

«Открыл для себя Можаева. Надо учиться жить вот на таких людях. Когда меня пусть по касательной, пусть случайно касаются такого масштаба люди, то это меня заряжает. Хочется делать дело, простите за тавтологию».

Источник