- Демиелинизирующие заболевания ЦНС

- 1) Рассеянный склероз (РС)

- 2) Оптиконевромиелит Девика

- 3) Острый диссеминированный энцефаломиелит

- Очаги в головном мозге на МРТ

- Очаги на МРТ головного мозга: что значит?

- Виды очагов на МРТ головы

- Гиперинтенсивные очаги

- Субкортикальные очаги

- Очаги глиоза

- Очаги демиелинизации

- Очаг сосудистого генеза

- Очаги ишемии

- Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ?

- Причины возникновения очагов на МРТ головного мозга

Демиелинизирующие заболевания ЦНС

Демиелинизирующие заболевания ЦНС – это группа патологий, при которых происходит повреждение миелиновых оболочек трактов в головном и спинном мозге. В случае повреждения миелиновых оболочек, передача импульсов по трактам замедляется или вообще не происходит, приводя к развитию неврологической симптоматики. Дифференциальная диагностика демиелинизирующих заболеваний ЦНС крайне сложна, ввиду схожести клинической и радиологических картины, однако, поставить правильный диагноз важно для назначения соответствующей терапии.

Этиология демиелинизирующих заболеваний до сих пор до конца не понятна, существует множество гипотез. С большей вероятностью демиелинизирующие заболевания имеют комбинированную этиологию, включающую в себя генетические факторы, автоиммунные реакции, инфекционных агентов и до сих пор не известные факторы. Ни одна из существующих гипотез не была убедительно доказана.

К группе демиелинизирующих заболеваний ЦНС принадлежат:

1) Рассеянный склероз (РС)

Это самая часто встречаемая патология среди демиелинизирующих заболеваний ЦНС; в мире приблизительно 2.1 миллиона человек больны рассеянным склерозом. Заболеваемость рассеянным склерозом лежит в границах от 2 до 150 больных на 10000 человек, в зависимости от региона.

Этиопатогенез

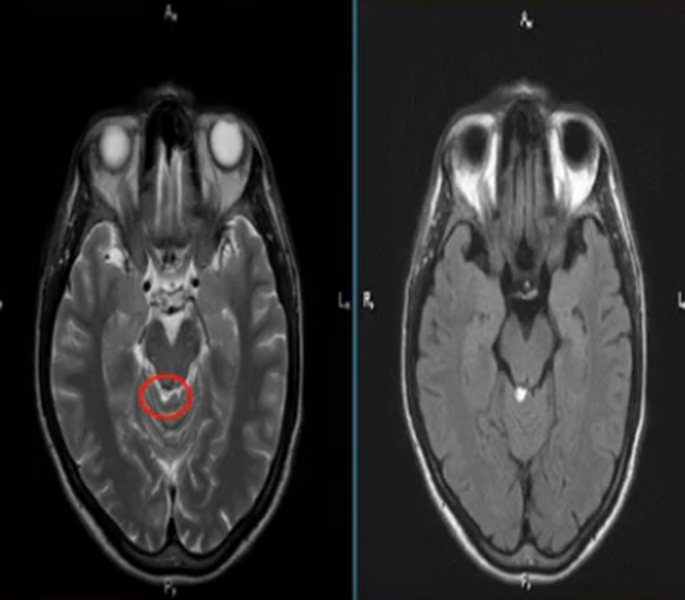

Считается что РС автоиммунное заболевание, которым страдают люди с генетической предрасположенностью, под действием внешних факторов. Повреждение образуется в результате того, что иммунная система организма атакует структуры собственной нервной системы. Обычно очаги повреждения локализованы в белом веществе головного мозга, перивентрикулярно, в стволе, базальных ганглиях и спинном мозге, а так же, не редко поражают зрительные нервы.

При РС поражены олигодендроциты – клетки, которые образуют миелин. Параллельно демиелинизирующему процессу, происходит воспалительная реакция, в которой участвуют Т лимфоциты, пересекая гематоэнцефалический барьер. Т лимфоциты атакуют миелин – это является триггером, запускающим воспалительную реакцию, в которую вступает множество цитокинов и антител. Доказано, что параллельно с Т лимфоцитами, в патологической реакции участвуют Б лимфоцыты.

Диагностика

Диагностика болезни сравнительно затруднительна ввиду того, что симптоматика похожа на другие заболевания. Разработаны диагностические критерии (McDonald criteria), которые были пересмотрены в 2010 году. Критерии основаны на клинической картине, лабораторных и радиологических данных.

Радиологические критерии заболевания, основаны на распространении процесса в пространстве и динамике, следовательно, в один момент диагноз установить не всегда возможно, иногда даже приходится проводить повторные МРТ. В пунктате спинномозговой жидкости можно обнаружить олигоклональные антитела (IgG) которые указывают на хронический воспалительный процесс. У 85% пациентов с РС в крови находят олигоклональные антитела.

Клиническая картина

Симптоматика при РС зависит от локализации очагов повреждения в ЦНС. Классическими симптомами считается межъядерная офтальмоплегия, симптом Лермитта, нарушения чувствительности проводникового типа, пирамидальная симптоматика, нейрогенный мочевой пузырь, оптический нейрит. Появление симптомов не прогнозируемо и в основном колеблется в диапазоне от 24 часов и более. Обычно симптоматика редуцируется медленно, ремиссии могут быть не полными. Любая инфекция, может спровоцировать псевдорецидив.

Существует клиническая классификация течения рассеянного склероза. Основываясь на нее, назначают лечение.

РС подразделяют на:

- рецидивирующее ремитирующее течение – обострения с полной/частичной ремиссией, между обострениями стабильное течение (50% в течении 10 лет переходят в вторично прогрессирующую форму);

- Вторично прогрессирующее течение – вначале рецидивирующее ремитирующее течение, за которой следует стабильно прогрессирующее ухудшение симптоматики, на фоне, или без обострений;

- Первично прогрессирующее течение – до 15% пациентов, без ремиссий, начиная с первого симптома;

Лечение

РС не является излечимым заболеванием.

Различают лечение острых эпизодов, иммуномодулирующую терапию, симптоматическое лечение и реабилитацию.

Лечение направленно на уменьшение воспалительного и демиелинизрующего процессов, на отдаление следующего рецидива и замедления прогрессирования инвалидности.

Для лечения обострений используют метилпреднизолон 1000мг / 3-5 дневным курсом в зависимости от тяжести обострения. В некоторых случаях, когда метилпреднизолон не даёт терапевтического эффекта, применяется плазмаферез.

В целях иммуномодулирующей терапии применяются медикаменты, которые снижают частоту рецидивов в случае рецидивирующе ремитирующего течения заболевания. К этой группе медикаментов пренадлежат: Interferon beta 1a (Avonex, Rebif); Interferon beta 1b (Betaferon, Extavia); glatiramer acetate (Copaxone); В целях иммуносупресивной терапии применяются: Natalizumab (Tysabri); Mitoxantrone.

Существую определённые критерии, соответствуя которым, по решению консилиума пациент может получить оплаченное государством медикаментозное лечение.

Как и у всех других, у этих медикаментов есть свои побочные эффекты, из-за которых пациент может отказаться принимать их.

Лечение РС – это командная работа, в которой следует принимать участие неврологу, нейрорадиологу, нейроофтальмологу и реабилитологу.

2) Оптиконевромиелит Девика

Оптиконевромиелит Девика(NMO от англ. neuromyelitis optica) обычно выражается клинически, монофазной воспалительной демиелинизацией ЦНС, которая в основном поражает зрительные нервы (ON англ. optic neuritis) и спинной мозг(LETM англ. longitudinally extensive transverse myelitis – Продольный трансверсальный миелит). Болезнь более распространена среди азиатов и женщин.

Патогенез

Аквапорин 4 (AQP4)– это трансмембранальный белок, который регулирует приток и отток воды из клеток ЦНС. AQP4экспрессируется в головном и спинном мозге, оптических нервах на мембранах астроцитов. Самая высокая плотность AQP4 обнаружена в гипоталамусе, перивентрикулярно вблизи 3 и 4 желудочка мозга, гиппокампе и мозжечке.

В ЦНС есть регионы, где взаимодействие между астроцитами и эндотелием не такое плотное и проницаемость гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) выше. Диск зрительного нерва как раз является регионом с высокой проницаемостью ГЭБ, что доказано с помощью имунгистохимической окраски.Есть наблюдения, что ON и LETM могут развиться одновременно, однако чаще LETM присоединяется во время диссеминации болезни, а на ранних стадиях у пациентов клиника ON. Диссеминация с развитием LETM обычно происходит через несколько недель или месяцев с начала заболевания.

Диагностические критерии

Оптический неврит и миелит + 2 из 3:

- AQP4 + Av

- LEMT (длиной от и больше 3 позвонков)

- Изменения головного мозга на МРТ, которые не попадают под критерии РС

Болезни спектра оптиконевромиелита(ОНМ):

- NMO ограниченные формы – идиопатические рекуррентные продольные LEMT длиной от и больше 3 позвонков + AQP4 + Av;

- Азиатский оптикоспинальный вариант РС;

- ON или LEMT ассоциированный с системным автоиммунным заболеванием;

- ON или LEMT связанные с повреждениями головного мозга характерными для NMO (локализованные в гипоталамусе, перивентрикулярно, в стволе мозга);

Диагностика

Для диагностики NMO необходимы МРТ, консультация нейроофтальмолога и лабораторные анализы.

На ранних стадиях, обследование МРТ не выявляет никаких изменений или можно наблюдать не специфические поражения белого вещества, которые не соответствуют критериям РС. Повреждения обычно наблюдаются в областях мозга с высокой AQP4 экспрессией – в гипоталамусе, вблизи 3 или 4 желудочка мозга. Исключением является повреждение белого вещества в зоне ствола мозга, которое может быть изолированным или как распространение миелита с шейной части спинного мозга. Повреждение спинного мозга может быть размеров от 3 и больше сегментов шейных позвонков.

Офтальмоскопически диагностицируется атрофия зрительного нерва.

Данные лабораторной диагностики: AQP4 в сыворотке крови (70-75% чувствительность, 85-99% специфичность). Значения титров антител до сих пор не выяснено, ведутся исследования. Анализы спинномозговой жидкости выявляю плеоцитоз, у 30% могут быть позитивные олигоклональные антитела.

Лечение

I Острый период

1) Стероиды (первый эпизод или рецидив)

- Метилпреднизолон 1г i/v 3-5 дней, далее p/o, постепенно снижая дозу

- Перед началом процедуры обмена плазмы, следует рассмотреть повторный курс стероидов в высокой дозе, если на фоне происходят рецидивы.

2) Плазмаферез – если терапия стероидами не эффективна

- Всего, 7 сеансов, каждый второй день как при РС, исследований этого терапевтического режима для NMO не проводилось.

3) Интравенозный иммуноглобулин (IVIG)

- Исследований изучавших применение IVIG для лечения ON/LETM рецидивов при NMO или заболеваниях NMO спектра не проводилось

II Профилактика рецидивов

Препараты первой линии:

Препараты второй линии:

- Циклофосфамид и/в 7-25 мг/кг раз в месяц, полгода; особенно если NMO ассоциирован с SLE/SS;

- Митоксантрон и/в 12 мг/м 2 раз в месяц, полгода, затем 12 мг/м2 каждые 3 месяца, 9 месяцев;

- Микофенолята Мофеитил п/о 1-3 г каждый день;

- IVIG,Метотрексат;

- Интермитирующие плазмаферезы.

3) Острый диссеминированный энцефаломиелит

Острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM от англ. Acute disseminated encephalomyelitis)развивается после перенесённой инфекции или вакцинации. У болезни монофазное течение, но у 25% могут быть рецидивы. Заболеваемость составляет 0.4-0.8 больных на 100000, смертность до 5%, полная ремиссия происходит у 50-70%. Для болезни характерны сезонные пики заболеваемости зимой и весной.

Патология

Патогенетические механизмы этого демиелинизирующего заболевания до конца не изучены, не смотра на большое количество иммунологических сдвигов констатированных в процессе изучения болезни. Изучение болезни, в основном, опирается на наблюдения экспериментальных моделей болезни. При ADEM образуется обширное воспаление белого и серого вещества мозга, перивенозной локализации со сливающимися очагами демиелинизации. Инфильтрат состоит из макрофагов/моноцитов и лимфоцитов. В последних исследованиях обнаружено, что перивенозная демиелинизация связанна с активацией микроглии коры без потери миелина. Макроскопически наблюдается отёк мозга, а микроскопически – гиперэмия, отёк эндотелия, инфильтрация стенки сосудов и периваскулярный отёк.

В отличии от РС, в патогенез ADEM вовлечены про и антивоспалительные цитокины и гемокины: IL-1beta, 2, 4, 5, 8, 10; TNF-alfa, IFN-gamma.

Клиническая картина

В анамнезе перенесённая в последние дни-недели инфекция или эпизод с повишенной температурой; или вакцинация. Нейрологическая симптоматика нарастает быстро, в течении 2-30 дней после инфекции или вакцинации, но полностью не доказана роль инфекции или вакцинации как триггера заболевания.

Клинически, наблюдаются общие симптомы: высокая температура, цефалгия, менингизм, которые появляются перед началом очаговой ЦНС симптоматики. Классические ADEM симптомы – это энцефалопатия, судорожный синдром, двусторонний оптический нейрит и симптоматика в зависимости от локализации очагов поражения в ЦНС.

Диагностика

В спинномозговой жидкости классически выявляется плеоцитоз (100/3), олигоклональные антитела негативны, высокая концентрациябазового миелинового протеина (MBP).

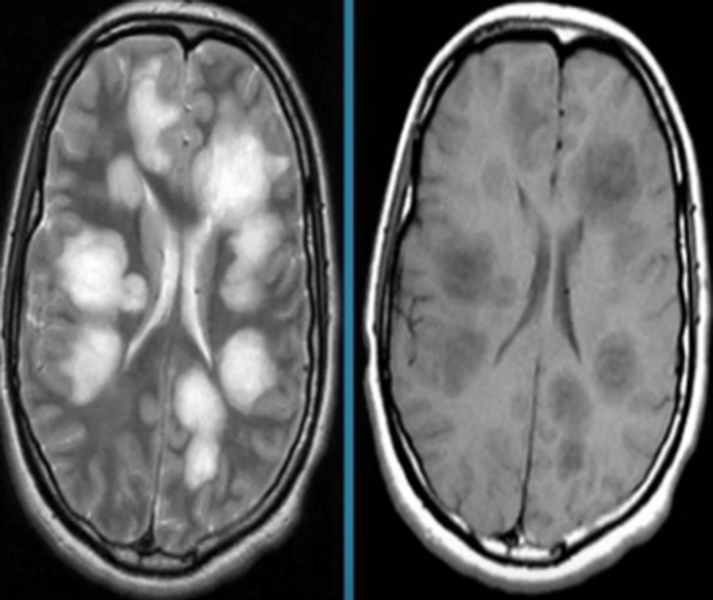

На МРТ визуализируются обширные очаги поражения белого вещества головного и спинного мозга. Классически повреждения локализованы субкортикально и в центральной части белого вещества. Есть свидетельства о локализации повреждений так же, в сером веществе коры головного мозга и базальных ганглиях при ADEM.

Лечение

Стероиды: Метилпреднизолон 20 мг/кг/день 3-5 дней, иногда продолжая Преднизолон п/о, постепенно снижая дозу, в течении 4-6 недель.

IVIG: альтернативный метод лечения, дозировка 0.4-2 г/кг и/в2-3 дня.

Плазмаферез: используется как последнее средстро для лечения ADEM, когда пациент не реагирует на метилпреднизолон в высоких дозах. Плазмаферез улучшает клинику, но нет доказательств, того, что применение этого метода на ранних стадиях эффективно.

Источник

Очаги в головном мозге на МРТ

Магнитно-резонансная томография является безболезненным и информативным способом исследования головного мозга. Послойное МР-сканирование позволяет детально рассмотреть все участки органа, оценить их структуру. С помощью определенных последовательностей можно подробно изучить белое и серое вещество, сосуды, желудочковую систему.

МРТ считают эффективным методом выявления очаговых поражений мозга. К таковым относят ограниченные участки с нарушенной структурой внутри вещества органа. Подобные изменения часто сопровождаются масс-эффектом, отеком, деформацией окружающих областей. Очаги в головном мозге на МРТ выглядят как зоны изменения МР-сигнала. По специфическим признакам, локализации, размерам и степени влияния на окружающие структуры рентгенолог может сделать предположения о характере патологии. Пользуясь перечисленными сведениями, врач ставит диагноз, составляет для пациента прогноз и подбирает лечение.

Очаги на МРТ головного мозга: что значит?

Результатом магнитно-резонансной томографии является серия послойных снимков исследуемой области. На изображениях здоровые ткани выглядят как чередующиеся светлые и темные участки, что зависит от концентрации в них жидкости и применяемой импульсной последовательности. По срезам врач-рентгенолог оценивает:

- развитость и положение отдельных структур;

- соответствие интенсивности МР-сигнала норме;

- состояние извилин и борозд;

- размеры и строение желудочковой системы и подпаутинного пространства;

- параметры слуховых проходов, глазниц, придаточных синусов;

- структуру сосудистого русла;

- строение черепных нервов и церебральных оболочек;

- наличие признаков патологии (очаговые изменения, отек, воспаление, повреждения стенок артерий и вен).

МРТ назначают, если у пациента наблюдаются неврологические отклонения, обусловленные поражением мозговой ткани. Симптомами могут быть:

- головные боли;

- нарушения координации движений;

- дисфункции органов слуха или зрения;

- нарушения концентрации внимания;

- расстройства памяти;

- проблемы со сном;

- психоэмоциональные расстройства;

- парезы/параличи конечностей и/или мышц лица;

- чувствительные нарушения;

- судороги и пр.

Магнитно-резонансная томография головы позволяет врачу точно определить локализацию очаговых изменений и выяснить природу плохого самочувствия у пациента. В ДЦ «Магнит» на вооружении специалистов новейшие аппараты для МР-сканирования, которые позволяют с высокой достоверностью провести исследование.

Виды очагов на МРТ головы

Цвет получаемого изображения нормальных мозговых структур и патологических изменений зависит от используемой программы. При сканировании в ангиорежиме, в том числе с применением контраста, на снимках появляется разветвленная сеть артерий и вен. Очаговые изменения бывают нескольких типов, по их характеристикам врач может предположить природу фокусов.

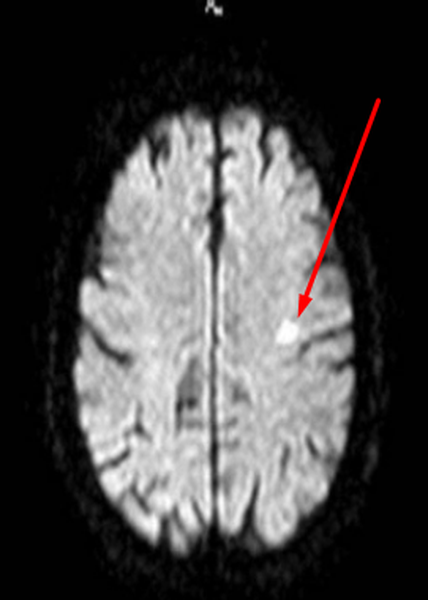

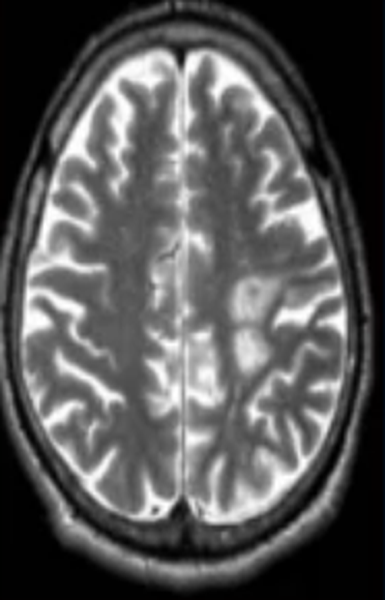

При патологии мозгового вещества нарушаются свойства пораженных фокусов, что проявляется резким изменением МР-сигнала по сравнению со здоровыми областями. Применение определенных последовательностей (диффузионно-взвешенных, FLAIR и пр.) или контрастирования позволяет более четко визуализировать локальные изменения. То есть, если рентгенолог видит на результатах МРТ единичный очаг, для более подробного его изучения будут применены разные режимы сканирования либо контрастирование.

При сравнении изменений со здоровыми участками мозга выделяют гипер-, гипо- и изоинтенсивные зоны (соответственно яркие, темные и такие же по своему цвету, как рядом расположенные структуры).

Гиперинтенсивные очаги

Выявление гиперинтенсивных, т.е. ярко выделяющихся на МР-сканах, очагов заставляет специалиста подозревать опухоль головного мозга, в том числе метастатического происхождения, гематому (в определенный момент от начала кровоизлияния), ишемию, отек, патологии сосудов (каверномы, артерио-венозные мальформации и пр.), абсцессы, обменные нарушения и т.п.

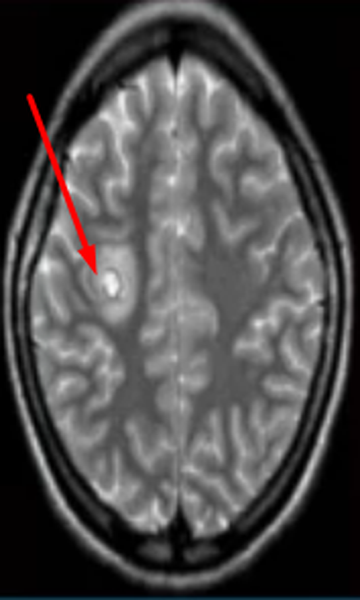

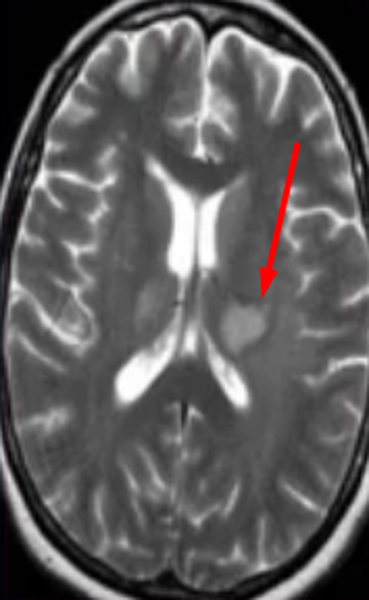

Субкортикальные очаги

Поражение белого вещества головного мозга обычно характеризуют, как изменения подкорковых структур. Выявленные при МРТ субкортикальные очаги говорят о локализации повреждения сразу под корой. Если обнаруживают множественные юкстакортикальные зоны поражения, есть смысл подозревать демиелинизирующий процесс (например, рассеянный склероз). При указанной патологии деструктивные изменения происходят в различных участках белого вещества, в том числе прямо под корой головного мозга. Перивентрикулярные и лакунарные очаги обычно выявляют при ишемических процессах.

Очаги глиоза

При повреждении мозговой ткани включаются компенсаторные механизмы. Разрушенные клетки замещаются структурами глии. Последняя обеспечивает передачу нервных импульсов и участвует в метаболических процессах. За счет описываемых структур мозг восстанавливается после травм.

Выявление глиозных очагов указывает на предшествующее разрушение церебрального вещества вследствие:

- родовой травмы;

- гипоксических процессов;

- наследственных патологий;

- гипертонии;

- эпилепсии;

- энцефалита;

- интоксикации организма;

- склеротических изменений и др.

По количеству и размерам измененных участков можно судить о масштабах повреждения мозга. Динамическое наблюдение позволяет оценить скорость прогрессирования патологии. Однако изучая зоны глиоза нельзя точно установить причину разрушения нервных клеток.

Очаги демиелинизации

Некоторые заболевания нервной системы сопровождаются повреждением глиальной оболочки длинных отростков нейронов. В результате патологических изменений нарушается проведение импульсов. Подобное состояние сопровождается неврологической симптоматикой различной степени интенсивности. Демиелинизация нервных волокон может быть вызвана:

- мультифокальной лейкоэнцефалопатией;

- рассеянным склерозом;

- диссимулирующим энцефаломиелитом;

- болезнью Марбурга, Девика и многими другими.

Обычно очаги демиелинизации выглядят как множественные мелкие участки гиперинтенсивного МР-сигнала, расположенные в одном или нескольких отделах головного мозга. По степени их распространенности, давности и одновременности возникновения врач судит о масштабах развития заболевания.

Очаг сосудистого генеза

Недостаточность мозгового кровообращения являются причиной ишемии церебрального вещества, что ведет к изменению структуры и потере функций последнего. Ранняя диагностика сосудистых патологий способна предотвратить инсульт. Очаговые изменения дисциркуляторного происхождения обнаруживают у большинства пациентов старше 50 лет. В последующем такие зоны могут стать причиной дистрофических процессов в мозговой ткани.

Заподозрить нарушения церебрального кровообращения можно по очаговым изменениям периваскулярных пространств Вирхова-Робина. Последние представляет собой небольшие полости вокруг мозговых сосудов, заполненные жидкостью, через которые осуществляется трофика тканей и иммунорегулирующие процессы (гематоэнцефалический барьер). Появление гиперинтенсивного МР-сигнала указывает на расширение периваскулярных пространств, поскольку в норме они не видны.

Иногда при МРТ мозга обнаруживаются множественные очаги в лобной доле или в глубоких отделах полушарий, что может указывать на поражение церебральных сосудов. Ситуацию часто проясняет МР-сканирование в ангиорежиме.

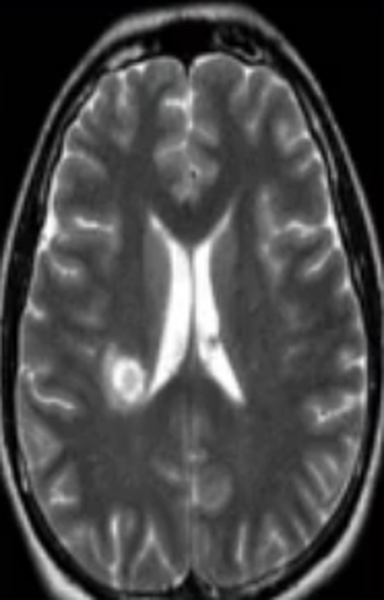

Очаги ишемии

Нарушения мозгового кровообращения приводят к кислородному голоданию тканей, что может спровоцировать их некроз (инфаркт). Ишемические очаги при Т2 взвешенных последовательностях выглядят как зоны с умеренно гиперинтенсивным сигналом неправильной формы. На более поздних сроках при проведении в Т2 ВИ или FLAIR режиме МРТ единичный очаг приобретает вид светлого пятна, что указывает на усугубление деструктивных процессов.

Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ?

Зоны измененного МР-сигнала могут означать:

- ишемию тканей;

- отек;

- некроз;

- гнойное расплавление;

- опухолевую трансформацию;

- метастатическое поражение;

- глиоз;

- демиелинизацию;

- дегенерацию и др.

Врач-рентгенолог описывает интенсивность сигнала, размеры и локализацию очага. С учетом полученных сведений, жалоб пациента и данных предыдущих обследований специалист может предположить природу патологических изменений.

Причины возникновения очагов на МРТ головного мозга

Если при МРТ головного мозга выявлены очаги, их расценивают как симптомы патологии органа. Зоны гипер- или гипоинтенсивного МР-сигнала свидетельствуют о нарушении структуры определенного участка церебрального вещества. Очаговые изменения могут быть единичными или множественными, крупными, мелкими, диффузными и т.п.. Подобное наблюдается при:

- атеросклерозе;

- ангиопатии;

- инсультах;

- хронической недостаточности мозгового кровообращения;

- рассеянном склерозе или иных демиелинизирующих заболеваниях;

- болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона и т.п.;

- энцефаломиелите и других заболеваниях.

Очаговые изменения могут быть результатом некроза, гнойных процессов, ишемии, воспаления тканей, разрушения нервных волокон и т.п. Фокальная патология на МР-сканах почти всегда свидетельствует о развитии серьезного заболевания, а в некоторых случаях указывает на опасность для жизни больного.

Источник