- Почему часы называют «котлами»?

- «Котлы» в роли колокола

- В честь кухонной утвари

- Привет английскому сленгу

- Или ивриту?

- LiveInternetLiveInternet

- —Метки

- —Рубрики

- —Цитатник

- —Видео

- —Ссылки

- —Музыка

- —Приложения

- —Всегда под рукой

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Статистика

- Почему часы называют котлами?

- Почему часы на жаргоне называют «котлами»?

- Почему часы называют котлами?

- История быта и искусств

- Правила сообщества

- Немного об изменениях в языке

- Карта: время в языках Европы

- Полный бедлам

- Сходил в ремонт часов

- Колонка юмора: историко-человеческий словарь

- «Время»

- Часы для успевания

- Часы командира

- Песков объяснил недельное отставание часов Путина в день голосования

- «Король и Шут»

- Как появилось слово «неудачник»

- Знак на границе США

- Минус пять и полвторого

- Когда-нибудь.

- Почему сразу кацап? Сам ты москаль!

Почему часы называют «котлами»?

Рассказываем 4 разные версии, почему часы получили такое странное сленговое название

Люди старшего поколения отлично знают, что на советском городском сленге прошлых лет (и, что греха таить, на воровском жаргоне-арго, или, как его называли в местах не столь отдаленных, «фене») «котлами» было принято именовать наручные часы.

Многие задаются вопросом происхождения этого названия. Как правило, у любого слова на «фене» есть некоторая семантическая связь с обычным языком – нужно только ее проследить. Иногда это сделать просто, но не в случае с «котлами». Там все не так однозначно. Есть несколько версий происхождения этого сленгового термина.

«Котлы» в роли колокола

Первая версия связана именно с местами не столь отдаленными, то есть тюрьмами, следственными изоляторами и исправительно-трудовыми лагерями (куда, кстати, некоторые люди попадали именно за кражу «котлов», всегда представлявших определенную ценность). Согласно этой версии, заключенных, работавших на лесоповале и в других подобных местах на открытом воздухе, надзиратели и охранники оповещали о времени дня, начале и конце работы, о раздаче пищи и построении на поверку, колотя палками по старым котлам, подвешенным на веревках. Таким образом, эти котлы исполняли роль колокола, отбивавшего часы на городской башне или на корабле. А раз в котел отбивают часы, то часы можно назвать «котлами» — во множественном числе, поскольку и слово «часы» тоже употребляется во множественном числе. Блатной термин прижился в обычной речи потому, что молодежь в середине прошлого века подражала «бывалым» бывшим заключенным, перенимая в свой сленг словечки из «фени». Поскольку термин «котлы» происходит именно из блатного языка, возможно, тюремно-лагерная версия его происхождения и есть самая логичная.

В честь кухонной утвари

Вторая версия основывается на логике подобия. Поскольку наручные часы в начале прошлого века были большой редкостью, куда чаще можно было встретить в обиходе переделанные для ношения на запястье карманные часы с крышкой. К таким часам самодеятельные умельцы приделывали крупные изогнутые ушки для продевания ремешка. Вся эта конструкция напоминала кастрюлю или котел с крышкой и ручками. Якобы именно поэтому часы и получили свое жаргонное имя в честь кухонной утвари.

Привет английскому сленгу

Третья версия относит происхождения термина «котлы» к жаргону стиляг 1950-1960-х годов, которые увлекались всем западным и употребляли в речи много английских словечек, в том числе и из наречия лондонского простонародья – так называемых кокни. На сленге кокни карманные часы называют словом kettle (в обычном английском – «чайник»). Получилось это потому, что кокни любили заменять слова на сходные и рифмующиеся. В XIX веке карман для часов и сами карманные часы назывались fob. Слово рифмовалось с kettle on hob («чайник на плите»). В итоге сложных лингвистических процессов карманные часы стали называть kettle, а воров-«щипачей», похищавших такие часы, — kettle banger. А уж от слова kettle, которое произносится как «кетл», совсем недалеко до русских «котлов». По этой версии часы стали «котлами» по той же логике, как обувь стала «шузами» (от английского слова shoes), а волосы – «хаером» (от слова hair).

Или ивриту?

Наконец, четвертая, самая натянутая версия, — еврейская. Якобы «котлы» заимствованы из иврита, который знали российские евреи, среди которых, как и в любой нации, были люди, нарушающие закон. Общеизвестно, что часть слов русской блатной «фени» имеют еврейское происхождение: так еврейские преступники скрывали смысл своих разговоров от обывателей и правоохранителей. Например, термин «шмон», то есть обыск-проверка заключенных надзирателями: «шмонали» в тюрьмах в восемь часов утра, а слово «шмоне» означает «восемь». Итак, по этой экзотической версии «котлы» происходят от слова «котель», то есть «часть замкнутой по кругу стены» (кстати, то, что мы привыкли называть Стеной плача – стена разрушенного иерусалимского Храма – на иврите называется ha-Котель). А где замкнутые по кругу стены, там и башня, а на башне часто имеются башенные часы. Вот отсюда, якобы, и «котлы».

В буйной фантазии автору этой версии, конечно, не откажешь, но ей явно не хватает правдоподобия: слишком много натяжек. Куда больше доверия вызывает версия о «котлах» как переделанных часах с крышкой или версия стиляг с их kettle. Впрочем, каждый, кого забавляют догадки о происхождении сленга, может выбрать любую версию. Или даже придумать собственную, не слишком заботясь о ее правдоподобии .

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

- юмор (1427)

- шутки (1268)

- приколы (1190)

- афоризмы (1182)

- ирония (1076)

- стёб (1030)

- политика (850)

- Украина (610)

- новости (495)

- любопытное (427)

- история (377)

- сатира (281)

- экономика (186)

- здоровье (148)

- социум (125)

- криминал (119)

- наука (104)

- технологии (89)

- литература (79)

- медицина (78)

- скандалы (76)

- психология (72)

- интернет (70)

- география (68)

- биология (61)

- происшествия (54)

- не моё (48)

- юстиция (35)

- религия (35)

- события (33)

- курьёзы (30)

- кулинария (29)

- финансы (26)

- вы не поверите (24)

- искусство (23)

- моё (23)

- праздники (20)

- конспирология (20)

- фото (17)

- эколгия (15)

- профессии (14)

- цензура (14)

- химия (12)

- интернет-компьютерный ликбез (12)

- статистика (10)

- приключения (9)

- троллинг (9)

- тайны (7)

- анекдоты (7)

- идеология (4)

- экстрим (2)

—Цитатник

Один наш гость заметил в кустах крупное животное. У зверя горели глаза, а из пасти свисала ног.

Лучше бы я родился семитом, думал кот, прощаясь с яйцами. Он страшно породистый, для котов это.

Мой папа дрался, пил и сидел в тюрьме. Мама обрела с ним широкую психологическую практику. Когда пап.

Сначала она пpиходила. В гости. Потом пpосто пpиходила. Потом как-то поздно засиделась и заночевала.

Русская дача – апогей уюта. Лара обожает топить печь и смотреть в окно на дождь. На вопрос «где бр.

—Видео

—Ссылки

—Музыка

—Приложения

- СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения. Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку «Обновить

- Я — фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

- ТоррНАДО — торрент-трекер для блоговТоррНАДО — торрент-трекер для блогов

- ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

- Онлайн-игра «Empire»Преврати свой маленький замок в могущественную крепость и стань правителем величайшего королевства в игре Goodgame Empire. Строй свою собственную империю, расширяй ее и защищай от других игроков. Б

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Почему часы называют котлами?

Наверное, многие люди слышали и не раз, как часы именуют «котлами». Так почему же часы – это котлы? Откуда взялось это название что оно означает? .

Часы – это самый важный атрибут деловой жизни. Они позволяют ориентироваться во времени. Дорогие часы показывают статус хозяина. И даже не смотря на то, что вокруг одни часы (на стендах, зданиях, телефонах), наручные модели не теряют свою актуальность.

Так почему же часы – это котлы? Откуда взялось это название что оно означает? Как ни странно, но «котлы» — это жаргонная речь. Впервые к часам применился сленг «котлы» еще до Великой Отечественной Войны. Затем история жаргонной речи отмечает исчезновение этого определения. Но после появления трудовых лагерей в бывшем СССР, одновременно с рассветом часовой индустрии, снова появилось это название. Люди, ничего не понимающие ценность часового искусства, прочно закрепили за часами название «котлы».

Заключенные лагерей и тюрем, работая в цехах и выполняя каторжные работы, получали оповещения на обед или конец работы с помощью специального приспособления типа колокол. Кстати, надзирателей тоже называют вертухаями, благодаря разговорному жаргону. В лагерях как таковых колоколов не было. В качестве оповестительного оборудования использовались кастрюли большого размера, не пригодные для приготовления пищи. Эти кастрюли назывались – котлы. Поскольку каторжная работа сопровождалась сильным шумом и неслышно было даже громкого крика, то только звук котлов-посудин мог оповестить о конце рабочего дня. Котлы – это несколько кастрюль. Для Зэка – «котлы» — это часы, символ времени, самое ожидаемое сидельцами.

С тех послевоенных пор, первые осужденные люди, после освобождения из лагеря заключения, стали вводить в массу это название. Конечно, не все приняли этот жаргон, поскольку не понимали смысл. Но те, кто понимают, о чем идет речь, знают, что котлы – это большая ненужная кастрюля, а ручки – это душки для ремешка. В настоящее время, как только среди осужденных звучит слово «котлы» все знают, о чем идет речь.

Многие молодые люди так же называют часы «котлами» совсем не понимая, почему эта атрибутика имеет такое название.

Источник

Почему часы на жаргоне называют «котлами»?

Часто наручные часы называют не иначе как котлами. Почему котлы, а не кастрюли или чаны? Ведь часы показывают время, а у котла — совершенное иное предназначение. Так где же связь? И есть ли она вообще? Давайте разбираться. Первая версия лишена романтического флёра и таинственности. Котлами, по этой версии, стали называть часы во время разгара репрессий и ссылок. Тогда в лагерях не было такой роскоши как часы. А каторжников надо было как-то приучать к распорядку дня. Колоколов, в которые можно было бы звонить, созывая на обед, не было. А вот дырявых котлов было как раз вполне достаточно. Их размещали по всему периметру лагеря. И когда наступало время обеда или окончания смены, по ним стучали. Котлы издавали громкий звук, что и служило сигналом. Называть часы «котлами» стали бывшие каторжники в общении с себе подобными. Так аргонизм «котлы» стал постепенно применяться и благопристойными гражданами по отношению к часам. Сегодня, не зная истории происхождения этого названия, многие продолжают бездумно называть часы «котлами». Вторая версия требует наличия богатой фантазии. Согласно ей, первые карманные часы были довольно внушительных размеров, оснащались откидной крышечкой и «ушками». Согласно этой версии, сходство между первыми карманными часами и кухонной утварью и стало причиной того, что часы называют котлами. Если верить третьей версии, то «котлы» — это калька с английского языка. Там существует такое понятие как «kettle banger» — вор, специализирующийся на краже карманных часов. Собственно, фонетическая схожесть их «kettle» и наших «котлов» и обусловило то, что часы называют котлами. Есть еще одна версия. Не менее популярная, чем предыдущие. Версия эта имеет еврейские корни. Согласно ей, «котел» — заимствование из иврита. Так, на иврите «котель» — это стены, которые располагаются по кругу. Знаменитая Стена Плача носит и менее известное название: А-Котель. Известно так же, что первые механические часы были башенными, то есть, располагались на башне. А что есть башня, как не стены, расположенные по кругу? Вот так и объясняется иносказательное название часов. Впрочем, единого мнения по этому поводу не существует. Да и вряд ли станут языковеды ломать копья на ристалищах интеллектуальных споров, чтобы найти истину. Каждый волен выбирать ту версию, которая нравится ему больше. Ведь каждая из них имеет право на жизнь.

Источник

Почему часы называют котлами?

Есть несколько версий происхождения сленгового названия.

Первая связана с исправительными учреждениями. Заключённые работали на улице, часов у них, конечно, не было. Надзиратели и охрана использовали котел как колокол. В него стучали, когда начинался обед или заканчивался рабочий день. Так кухонные котлы стали своеобразными часами для заключённых.

Это не единственная версия. Карманные часы называли котлами по самой простой логике подобия. Они действительно по форме напоминали котёл с крышкой.

Самая закрученная версия — лингвистическая. И связана она не с русским, а с английским языком. По традиции британского сленга кокни, слова заменялись другими словами, которые рифмуются по форме с исходными. Смысл просторечия такой: придумай рифму и замени ей традиционный оригинал. Так вот на кокни карманные часы звучат как «kettle» (чайник). Что очень созвучно нашим «котел». Кстати, у англичан даже есть устойчивое выражение «kettle banger». Оно обозначает воров, специализирующихся именно на наручных часах.

Вот такие три версии, возможно вам известны и другие, расскажите о них. Всегда интересно узнать что-то новое.

История быта и искусств

803 поста 5K подписчик

Правила сообщества

— упоминания политики в актуальном контексте

— «клубничка» вне рамок искусства, треш, угар, жесть и прочий неформат

— спорная информация без указания авторитетных источников

Котлами часы урки называют, нет?

Обычные люди называют часы часами.

Потому что время как котёл, все мы в нем варимся

Лет 10 не слышал чтоб котлами называли, как часы вымерли и криминальная культура пошла на упадок.

Немного об изменениях в языке

Автор: Виолетта Хайдарова.

Мне тут предложили написать про молодёжный жаргон. Типа «вот наши бабушки и дедушки слушают этих молодых и ничего не понимают. Какой кринж? Какой лол? Сделай им словарик, переведи, им интересно будет». И знаете, что? Я сразу вспомнила все эти бесчисленные «словарики молодёжного жаргона», которые мне как филологу, да и просто любопытствующему попадались повсюду. И в каждом – в каждом, Карл! – встречалось сакраментальное «шнурки в стакане». Если кто-то вдруг чудом уберёгся от этого сакрального знания, то я скажу: «шнурки в стакане» означает «родители дома». Не знаю, использовал ли кто-то в реальности это выражение. То есть я немного поспрашивала друзей, большинство о нём не слышало, один человек сказал, что когда-то давно такое использовалось, но редко и в юмористическом контексте, а один прямо заявил, что узнал о нём от тётушки, которая таким образом решила «приблизиться к молодёжному жаргону», и воспринял не иначе как бред.

Да, и правда. «Шнурки в стакане» – это квинтэссенция того, как журналисты и прочие далёкие от того самого реального слоя общества, которое они описывают, пытаются сымитировать его понимание. Это выражение очень образное, яркое, необычное… Прекрасное для того, чтобы показать экзотику. Вот только жаргон – это не экзотика, а повседневная речь. И когда исследователи начинают перечислять красивые необычные слова и показывать на них, мол, вот, смотрите, как говорит молодёжь, это выглядит так, будто европеец приехал в Африку и фотографируется на фоне женщин в ярких бусах и кольцах на шее или мужчин с костями в носу. А эти негры после рабочего дня идут к своим грязным халупам без бус и костей и начинают вести реальную жизнь.

Проблема в том, что составители словарей молодёжного сленга в массе своей не понимают ни молодёжи, ни тех, кому они хотят предложить словарь. В моей практике такие словари, во-первых, на треть состоят из общеизвестных или устаревших для жаргона слов типа «динамо» или «пидор» (про то, как быстро и почему жаргоны устаревают, чуть ниже) . На вторую треть – из экзотических цветов типа «шнурки в стакане», никем не используемых или использованных один-два раза тем человеком, который рассказал составителю словаря об этом выражении. И на последнюю треть – из случайных слов из самых разных жаргонов – воровского, студенческого и так далее. С другой стороны – эти словари никому и не нужны, кроме других таких же исследователей, пишущих по ним научные статьи, да тётенек, которые хотят поглазеть и поахать над тем, как смешно выглядит кость в носу у аборигена. Тот, кто реально захочет узнать значение какого-нибудь выражения, пойдёт в гугл и сделает это за пару секунд.

А вот почему нужно идти в тот самый гугл и узнавать значение новых слов, если молодёжь как бы уже давно придумала свой сленг – это уже вопрос поинтереснее. Казалось бы: ну вот появилось жаргонное обозначение для слова «деньги» – бабки. Отлично же. Но нет. Возникают всё новые и новые обозначения: капуста, лавэ, кэш, то же бабло, ещё множество названий… Зачем? Обозначение есть и оно уже жаргонное. А потому что реальный жаргон меняется быстрее, чем мода на подиумах. Это основа и главный признак любого сленга. То, ради чего он вообще появляется на свет.

Да, первая и основная задача любого жаргона, сленга, арго – быть непонятным. Отличаться от обычной речи цивилов и делать таким отличающимся того, кто им пользуется. И одновременно объединять при помощи себя людей, помогать им почувствовать единство. Давайте вспомним, откуда вообще берутся жаргоны. Основной их источник – выделенные из общей массы людей слои общества и способы их организации: школа, университет, армия… Тюрьма. Долгое время, ещё с дореволюционных времён и почти по сей день тюремный жаргон оставался основным источником слов для обычного молодёжного сленга. Всем нам, пожалуй, известно, кого могут назвать крысой, амбалом, вертухаем; что означает «атас», «по приколу», «жаба душит» и так далее. Всё это пришло из воровского жаргона и закрепилось в языке. Школьный и университетский жаргоны гораздо более мирные, большинство слов в нём связано с особенностями учёбы и вообще понятиями, связанными с умственной деятельностью. Да и вообще, часто этот сленг больше нацелен на то, чтобы укоротить, упростить слова, сделать их более уютными и комфортными в употреблении, что ли. Но и в нём есть этот момент «сказать непонятно, чтоб непосвящённый не догадался»: домашка, бомба (вид шпаргалки), врубаться, коматозить (плохо соображать), мажор и так далее.

Сейчас мы понимаем эти слова, потому что воровской жаргон пронизал все общество, а школьником и студентом в свое время был почти каждый. Но изначально они создавались именно для того, чтобы с помощью речи выделить своих и отличаться от чужих. И здесь начинается проблема. Как только сленговые словечки становятся достоянием широких кругов населения, они – что? Правильно, перестают выполнять эту самую свою основную функцию. Подросток, желающий дистанцироваться от замученного бытом общества, не станет использовать выражения, которыми пользуются его родители, он придумает свои. И возьмёт их он из тех источников, которые ему кажутся максимально далёкими от мира взрослых. Так мы приходим к ещё одному типу жаргонных выражений – пришедшим из субкультур.

Субкультура – это тот кусочек, который отличается от массовой культуры, причём настолько, что его можно заметить и как-то отграничить и назвать. То есть хиппи 70-х, металлисты, рэперы, эмо, готы, болельщики ЦСКА, толкиенисты, кто там ещё – всё это субкультуры. Наркоманов, кстати тоже можно отнести сюда. Не потому что они целенаправленно создавали свой собственный язык и имидж, как все вышеперечисленные, а потому что это произошло естественным образом, само собой. И ещё потому что их жаргон стоит, пожалуй, на втором месте по влиянию на молодёжный сленг после воровского. Кем бы вы ни были и какую бы почтенную жизнь не вели, наверное, каждый из нас знает, что такое глюк, доза, кайф, ломка и так далее. И многие из слов этого жаргона уже перешли во вполне себе нейтральную речь.

И вот тут мы приходим к одной из главных характеристик языка, той самой, которая делает его таким богатым, но и таким запутанным, а ещё заставляет вчерашних бунтарей и неформалов чувствовать себя… устаревшими что ли. Эта характеристика – избыточность. В языке имеется огромное число способов сказать одно и то же. И во многом это происходит как раз из-за смены тех самых молодёжных жаргонов, носители которых вырастают, забирают с собой во взрослый литературный и не очень язык самые удачные слова, а их дети придумывают новые для тех же явлений. И если вы думаете, что так начало происходить совсем недавно, то нет. Мы уже не говорим «очи», «перси», «ланиты» – все эти слова сменились на «глаза», «грудь», «щёки», хотя, казалось бы, зачем? За вековую историю языка эти части тела никак не менялись, чтобы им давалось новое название. Однако те же «глаза» в разное время были и «веждами», и «зенками», и «шарами», и «буркалами», и «моргалами», и так далее. Но старое название уже кажется выцветшим, недостаточно выразительным – и вот ему на замену уже готово новое. Поэтому когда сейчас мы видим какое-нибудь «шеймить» вместо «стыдить» или «скилл» вместо «навык», не стоит торопиться осуждать использующих такие слова. И тем более не надо переживать за то, что таким образом язык обеднеет или «испортится». Ведь именно эта постоянная смена лексики и есть один из основных признаков жизни языка.

Автор: Виолетта Хайдарова (@vetyk).

А ещё вы можете поддержать Кота рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы было понятно, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Карта: время в языках Европы

Время — физическая величина, абстрактное понятие

Прикладываю выдержку из словаря Фасмера:

Вре́мя, заимств. из цслав. вместо *веремя, ср. укр. ве́ремє «вёдро, погода», блр. ве́реме, др.-русск. веремя, ст.-слав. врѣмѧ (Супр.), болг. вре́ме, сербохорв. вриjѐме, словен. vréme. || Родственно др.-инд. vártma ср. р. «колея, рытвина, дорога, желоб», сюда же верте́ть; см. Уленбек, Aind. Wb. 275; Мейе, AfslPh 25, 426; Et. 131; Траутман, BSW 355. Для обоснования этой этимологии Покровский приводит лат. annus vertens, mensis vertens, anniversārius (Symbolae Rozwadowski 1, 225). Менее вероятно сравнение с др.-инд. variman- «размер, объем» (Mi. EW 384) или с верени́ца, вери́га и родственными; см. Зубатый, AfslPh 16, 418. Неприемлема этимология вре́мя как «жаркое время» от вреть «кипеть»; см. Желтов, ФЗ, 1876, вып. 6, стр. 56.

Увидели неточность — написали комментарий.

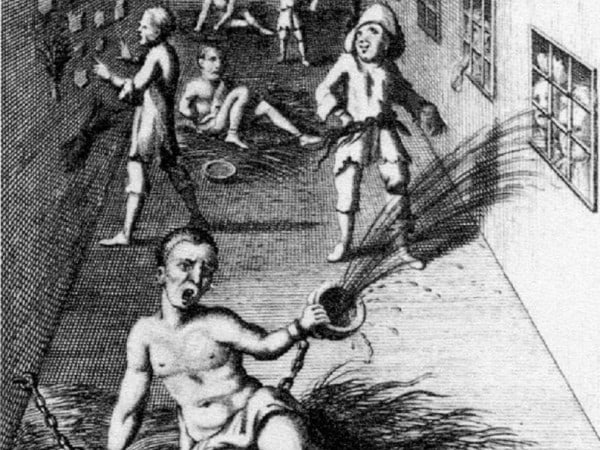

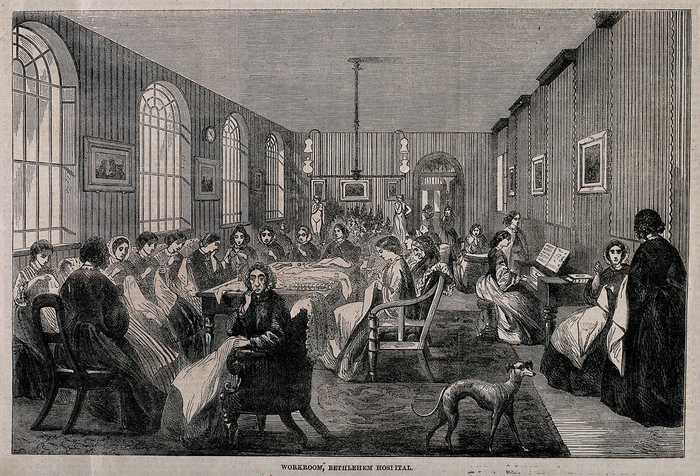

Полный бедлам

Автор: Алина Говенько.

Сегодня речь пойдет о лечебном учреждении, название которого стало именем нарицательным и вошло не только в историю психиатрии, но и в художественную литературу. Итак, встречайте — легендарная Бетлемская королевская больница, более известная как Бедлам. История её уходит корнями в 13 век, а в её стенах произошло немало мрачных событий. В Бедламе в своё время проходили лечение такие знаменитые художники, как, к примеру, Луис Уэйн или Ричард Дадд. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, перенесемся в Лондон 13 века. На тот момент бытовало представление, что психические заболевания являются наказанием за грехи, и лечением душевнобольных занимались монахи. В общем-то, лечение сводилось буквально к «молись, постись, слушай радио «Радо… «, то есть, проповеди святого отца». Не были редкостью и телесные наказания.

В 1247 году шериф по имени Саймон Фиц-Мэри распоряжается построить близ монастыря психиатрическую больницу. По скудным сведениям, дошедшим до нас, Саймон был неплохим человеком и больным действительно сочувствовал. Больницу строят, пусть и относительно небольшую: на тот момент она включала в себя всего лишь 12 палат. Вот только строят ее над, внимание, выгребной ямой. Стоки регулярно засорялись, и надо ли говорить, что помещения больницы наполнялись запахом нечистот?

Многие жители Лондона, впрочем, с сочувствием относились к душевнобольным. Горожане жертвовали для пациентов одежду, продукты питания, какие-то предметы быта — однако до самих больных пожертвования не доходили. Им доставалось лишь то, что они могли выкупить, остальное же оседало в карманах у чиновников и персонала Бетлема.

Когда в 1403 году в больницу нагрянула комиссия, перед их взором предстало тягостное зрелище: как позднее напишут члены комиссии в отчёте, в больнице содержалось шестеро мужчин «mente caption» (скорбных разумом), а также было обнаружено «четыре пары кандалов, одиннадцать цепей, две пары колодок». Использовалось это, по всей видимости, для усмирения «буйных». Передача госпиталя в управление короне также ничего принципиально не изменила, коррупция цвела пышным цветом, а условия содержания больных никто и не думал улучшать.

В 1598 году в Бетлемскую больницу нагрянет очередная комиссия, которая обнаружит, что больные существуют в антисанитарных условиях, к тому же, крайне истощены. Уже на тот момент слово «бедлам» в народных массах становится синонимом бардака.

В начале 17 века руководителем Бетлемского госпиталя впервые становится врач — человек по имени Хелкайа Крук, придворный медик короля Якова I. Казалось бы, человек весьма почтенный, уж он-то должен навести в Бедламе порядок… Ан, нет. И он проворовался. В итоге Крука отстранили от должности, обвинив в коррупции, отмывании денег и уклонении от работы. В 1676 году о больных все же по-настоящему позаботятся: наконец, вместо старого маленького помещения над выгребной ямой построят просторное здание.

Одно время в Бетлемской больнице устраивали массовые экскурсии. Как мы помним, психические расстройства считались наказанием за распутную и грешную жизнь, и всего за 2 пенса добропорядочный лондонец мог посмотреть, какая же кара его ожидает, буде он нагрешит. Так, один из посетителей писал:

«Нигде более на земле не преподадут такого урока, как в этой школе страдания. Здесь мы можем узреть этих «мыслящих» существ, опустившихся ниже уровня насекомых. Сие способно побудить нас к тому, чтобы научиться умерять нашу гордость и держать наши страсти в узде, ибо вырвавшись на свободу, они могут изгнать рассудок из своего вместилища и уровнять нас с несчастными жителями сей обители горя».

Однако на деле за морализаторством стояла банальная жажда зрелища. В иные дни на такие «экскурсии» собиралось до ста человек, и эта толпа пугала и дразнила душевнобольных. Вот что вспоминает другой очевидец:

«Не меньше ста человек принялись безудержно носиться по помещению, дразня несчастных пациентов и насмехаясь над ними. Так что оскорбления этой ликующей толпы вызвали у многих горемык приступы ярости».

Пройдет сто лет, прежде чем больницу, наконец, закроют для массового посещения.

В дальнейшем отличились ещё несколько докторов. Так, например, хирург Брайан Краутер, работая в Бедламе, вовсе не был заинтересован в выздоровлении и выживаемости вверенных ему больных. В те годы вскрывать трупы за редким исключением было запрещено, а больница, подопечными которой никто особо не интересовался, предоставляла практически неограниченный доступ к трупному материалу. Как следствие, вместо заботы о здоровье пациентов, доктор интересовался все больше диссекцией мозга умерших больных, пытаясь выявить «причину безумия». У тогдашнего директора Бедлама, Джона Хаслама, были свои оригинальные взгляды на лечение психических расстройств. Он считал, что излечить душевнобольного можно, лишь сломив его волю. Как следствие, пациентов мучили и истязали, якобы, для их же пользы.

Как мы помним, душевные болезни лечили строгим постом и телесными наказаниями. Также вплоть до 19 века продолжало существовать гиппократовское учение о четырёх жидкостях в организме: крови, чёрной желчи, желтой желчи и слизи. Если какой-то из жидкостей становится больше, человек заболевает. Так, считалось, что избыток чёрной желчи приводит к меланхолии (это слово буквально и означает — «чёрная желчь»), избыток крови же приводит к чрезмерной активности. Чтобы привести жидкости в равновесие, практиковали кровопускание, а также всевозможные слабительные и рвотные средства.

В 1814 году неравнодушный человек по имени Эдвард Вейкфильд, несмотря на чинимые ему препятствия, добьется права посетить Бедлам с проверкой и ему откроется жуткая картина: жуткая вонь, темнота, пациенты полуголые, закованы в цепи. Один из пациентов, мужчина по имени Джеймс Норрис, был скован цепью, которая уходила в отверстие в стене. Время от времени цепь дергали, так, что Норрис ударялся о стену. Вейкфильд поднял скандал. Наконец-то на ужасающие условия содержания больных в Бетлемской больнице обратили внимание.

Постепенно, стараниями неравнодушных граждан и парламента, выпустившего ряд законов, жизнь пациентов стала улучшаться. На дворе, между тем, был 19 век — прошло 6 столетий с момента основания Бедлама.

Автор: Алина Говенько.

А ещё вы можете поддержать Кота британским фунтом, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку «С Пикабу от . «, чтобы было понятно, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Сходил в ремонт часов

Попросила меня как-то девушка отнести наручные часы в ремонт, у меня как раз возле работы рядом была мастерская. Мне сказала что они не заводятся и при кручении колёсика ничего не происходит. Ну вот я вырвался на обеде в мастерскую, отдал часы мастеру:

Я: Часы не заводятся, можете, пожалуйста посмотреть.

Мастер: *Заводит часы и отдаёт мне*

Я: Спасибо большое, до свидания.

Колонка юмора: историко-человеческий словарь

Если вы интересуетесь историей: регулярно смотрите-читаете популяризаторов науки, читаете научные статьи, то наверняка замечали, что у историков есть определенные словесные клише, которые встречаются чаще, чем диванные эксперты-политологи на просторах рунета. Смыслу этих речевых оборотов и будет посвящен данный юмористический опус.

1. «Исторически так сложилось».

— без понятия как вышло/ нет времени объяснять / сложилось и сложилось, чего бубнить-то)))

2. Вошел в историю как неоднозначный правитель

— был клиническим идиотом / был законченным садистом/ ел песок и играл в солдатики/ доуправлялся до того, что был свергнут собственной гвардией по инициативе дражайшей супруги/ писал шизофренические законы и с треском проигрывал войны.

3. Данные письменных источников о (чем-то там) неполны и носят фрагментарный характер

— скорее всего, эти самые данные уместятся на листе из школьной тетрадки, так что для пытливого ума открывается необъятное поле для всяческих фантазий)))

4. Дискурс/ идентичность/ практики/ номадическая культура (особенно в одном предложении сразу)

Вставляя новомодные словечки вместо более простых и приятных глазу аналогов, кто-то старательно отыгрывает роль «суперсовременного» и ориентированного на Запад исследователя.

5. «Первая научная история (чего бы то ни было)»

Осторожно! Увидев нечто подобное в заголовке, вы рискуете обчитаться фриковатым, самовлюбленным недоучкой, который исключительно хорош в качестве ходячего мема, но совершенно нулевой как ученый.

Первую историю написал Геродот, остальные «первенцы» — это все от лукавого!

6. Расстановка классовых и политических сил/ империализм / буржуазия / формация

Срочно гляньте на выходные данные, с большой долей вероятности перед вами нечто написанное минимум лет сорок назад! За более актуальным научным знанием обращайтесь, что логично, к более свежим работам.

А на этом все! Если сей формат, что называется, «выстрелит» — непременно соорудим продолжение.

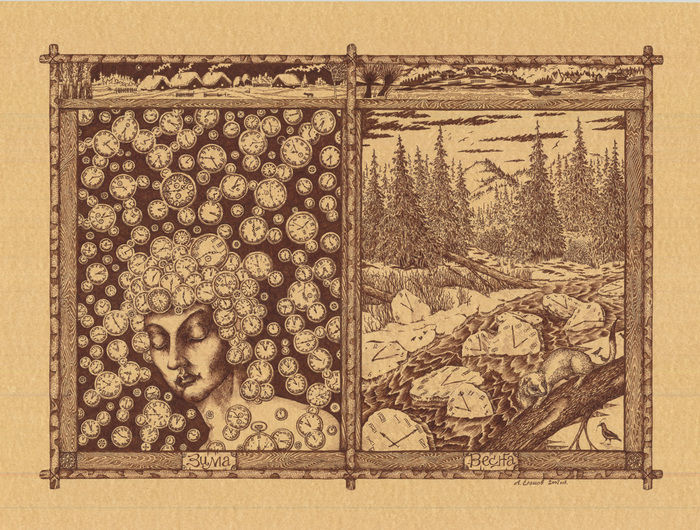

«Время»

«Зима и весна». Лист из диптиха «Время». 2007 год.

Тонированная бумага, орешковые чернила, 600х800 мм.

Часы для успевания

«Часы для успевания», — прочитал Антон название товара и посмеялся над ним.

Антон был самым непунктуальным человеком из всех знакомых ему людей. Он мог бы опоздать даже на собственные похороны или на официальный спуск господа с небес для вручения пропуска в рай каждому лично в руки. Он обязательно потерялся бы в это время где-нибудь на грязных задворках инстаграма или читал бы статью о новых телескопических удочках. Хотя на рыбалке бывал лишь однажды и то запутался в сетях и оборвал все лески рыбакам, когда пошёл купаться во время прошлогодних шашлыков.

Три часа он пытался перевести с китайского русского на привычный ему с детства, но так и не смог понять, что пытается втюхать ему AliExpress. «Натурал, седые, стиль, часы для падение, временное, не трогай, придурок», ― вот и всё, что можно было узнать о технических характеристиках вещицы за десять долларов.

Как ни странно, но часы приехали ровно минуту в минуту, как было указано в дате и времени прибытия товара. А вот Антон пришёл за ними только через три дня. На сенсорном экране стояло время, дата и место прибытия: точь-в-точь, как было указано на сайте почты.

Мужчина примерил вещицу на запястье, затянул ремешок и принялся выставлять дату и время. После того, как всё было установлено, часы запросили ещё одну настройку в виде геолокации.

«Это ещё зачем?» ― подумал Антон и раскрыл прилагающуюся инструкцию.

Тяготы перевода легли на плечи «Гугла» и спустя каких-то пятнадцать минут стало ясно, что ничего не ясно.

Тогда Антон решил обратиться за помощью к одному знакомому «китайцу», который торговал шерстью на центральном рынке. Киргиз по имени Алтынбек посмотрел на Антона как на идиота, но по старой дружбе всё равно перевёл инструкцию, так как, по счастливой случайности, ходил на курсы китайского.

― Написано, что нужно выставить дату и время, а ещё место, куда хочешь прийти вовремя, необразованный ты пень.

― Что, прям вот так и написано?

― Да, ― уверенно произнёс Алтынбек.

― Коничева! ― поклонился Антон, искренне думая, что он поблагодарил торговца по-китайски, и удалился с рынка.

«Ну и фигню же я в очередной раз купил», ― брюзжал про себя мужчина, выставляя дату и время.

На часах было 16:00. Он поставил 16:05 и сегодняшнюю дату. Затем выставил адрес парикмахерской, которая находилась в пяти километрах от него. «Сейчас засниму всё на видео и отправлю назад этим халтурщикам, чтобы деньги вернули», ― решил он про себя и начал записывать все свои действия на камеру.

До парикмахерской Антон добирался на автобусе, который прождал на остановке, по ощущениям, минут двадцать. Ещё столько же он провёл в пути, затем минут пять ещё шёл с остановки. Как только он поднялся по ступенькам и произнёс торжественную речь на камеру о том, что это не часы, а сплошное надувательство, а затем глянул на телефон, чтобы озвучить реальное время, у него пропал дар речи. Смартфон показывал ровно 16:05 — точь-в-точь, как на часах.

«Быть не может!» ― Антон ворвался в парикмахерскую и, найдя взглядом настенные часы, ахнул: 16:05. Всё это он зафиксировал на камеру (улики осыпались на ходу).

Он решил не терять самообладания и, зафиксировав на камеру стрелки настенных часов, а заодно уточнив у администратора, правильно ли они идут, выставил новое время, дату и место на своих. На этот раз он поставил расстояние вдвое больше, а времени на это задал всего одну минуту.

До указанного места Антон шёл пешком. Он постоянно сверялся со своим телефоном, на котором минуты сменялись как обычно, но, стоило ему дойти до установленного места, как всё время вокруг, включая то, что показывал интернет, скидывалось до того, которое было установлено на наручных часах. Он снова пришёл вовремя.

«Вот это да! Вот тебе и натурал, стиль, часы для падения! ― восхищался про себя Антон, ― да с такими часами я теперь нигде и никогда не опоздаю!».

Сказано ― сделано. На следующий день Антон решил выставить точные дату и время прихода на работу, но так, чтобы он явился на службу на десять минут раньше (вот начальство удивится).

Это было самое долгое и ленивое утро длиною в два дня. Антон погулял в парке, помыл машину, отоспался как следует, постирал и погладил скопившуюся гору рубашек и носков, а когда ему стало уже совсем скучно, побрёл на работу. И действительно, он пришёл в нужный день, в нужное время, чем реально удивил начальника. Антон гордился собой и радовался волшебным часам. Правда, когда он вышел на улицу, машина его снова была грязной как раньше. Потом оказалось, что та же участь постигла носки с рубашками, которые снова пахли потом и ни о какой глажке речи не было. Получалось, что все дела за эти дни тоже обнулялись. Обнулялось всё, кроме самочувствия Антона, а оно было на высоте.

Он стал везде успевать: на деловые встречи, свидания, на приём к врачу, на дни рождения друзей, при этом двигаясь так медленно, что даже не успевал вспотеть. Иногда он неделю мог идти на встречу со своими родителями или на концерт, который в данный момент ему был не так интересен. А чего бояться? Билеты же не пропадут.

Со временем Антон познакомился с прекрасной девушкой, на которой впоследствии женился, опоздав на свадьбу на полгода. Это был самый затяжной мальчишник в истории. Но, несмотря на это, мужчина пришёл на бракосочетание вовремя. В загсе невеста смотрела на него как-то странно, не сводя глаз.

«Должно быть сильно влюблена в меня» ― думалось Антону. А она вдруг спросила:

― Ты себя как, вообще, чувствуешь?

― Нормально чувствую, что за странный вопрос?

― Просто у тебя какие-то морщинки нарисовались в уголках глаз, я раньше их не замечала.

― Это я просто не выспался, ― зевнул Антон для убедительности и, потянувшись, предложил сделать то, ради чего они пришли.

Через год у Антона родилась дочь. На выписку он явился лишь через три года. Уж больно не хотелось ему вступать так рано в роль отца. Ну не готов он был морально и физически: провёл время на морях, посмотрел горный Алтай, поохотился в сибирских лесах. Сбережений хватило на всё, они потом вернулись к нему, правда, фотографий никаких не осталось, а новые знакомые были ему больше не знакомы, но это мелочи.

Он был счастлив, держа на руках дочь, а жена была бледной и совсем нерадостной. Её муж ещё утром не был седым, а тут — половина головы в серебре и этот шрам на половину лица (последствия встречи с медведем в сибирской глуши).

Антон и сам удивился, взглянув на молодую жену, а потом на себя в зеркале. Он изменился, а она ― нет. Тут-то ему стало понятно, что происходит, когда он выставляет время на часах и не следует ему, а специально опаздывает. Ему вдруг стало очень страшно, и он решил, что больше ни за что не станет пользоваться часами, иначе его жена и все вокруг поймут, что происходит что-то неладное. Да и сам он прекрасно понимал, что подобное противоестественно.

Шли годы. Антон снова стал непунктуальным, как и раньше, даже ещё хуже. Он уже давно привык задерживаться на несколько дней, а не минут. С работы его попёрли, он пропустил выпускной дочери в детском саду, опоздал первого сентября, когда она пошла в первый класс. Он поздно приходил домой, иногда задерживался на пару дней, слоняясь где-то с кем-то, занимаясь лишь ему одному известно чем.

Жена не могла больше этого терпеть, последние годы сильно ударили по её нервам, и она тоже состарилась на пяток лет, правда, естественным путём. Женщина потребовала развода.

― Нет! ― сказал Антон, ― я исправлюсь! Дай мне ещё один шанс, последний, прошу! ― он чувствовал, что ещё не догулял — совсем чуть-чуть, буквально недельку.

― Хорошо, ― кивнула устало она и погладила его по щеке, ― приходи сегодня домой ровно в семь часов и ни минутой позже. Если опоздаешь хоть на минуту ― я подаю на развод.

― Не опоздаю! ― уверенно заявил Антон и достал из тайничка свои часы.

Он выставил время так, что должен был прийти домой на пять минут раньше, а затем вышел из дома. Он решил, что одной недели ему хватит. Он сможет наесться свободы вдоволь. И потом обязательно станет примерным семьянином, а часы выкинет.

Его жена хлопотала весь день. Она вылизала всю квартиру, постелила новое постельное бельё, купила ароматические свечи и масла. Она приготовила его любимые стейки и отыскала в магазине самое лучшее по отзывам вино. Вечер должен был быть волшебным, они обязательно будут счастливы, он придёт вовремя как и обещал. И он пришёл — на пять минут раньше.

Дверь открылась, в прихожей послышался какой-то глухой стук и свистящее дыхание. Жена налила вино в бокалы и пошла встречать мужа. В комнате пахло индийскими благовониями и жареным мясом, в колонках играл мелодичный джаз, а в коридоре, в тусклом свете жёлтых ламп, стоял сухой сгорбленный старик, руки которого дрожали, а челюсть ходила ходуном.

― Вот видишь. Я же говорил, что приду вовремя, даже на пять минут раньше.

Часы командира

Однажды Бразилия купила русские военные вертолеты. Затем бразильцы пытались научиться на них летать, а в Бразилии сидела русская гарантийная бригада, которая учила бразилов делать это правильно. И заодно латало то, что они умудряться разломать. Гарантия-с.

Понедельник. Утро. Офис бригады на военной базе. Бригада лениво прикидывает план работ на день. Дверь в офис открывается и заходит один из бразильских пилотов.

Да вот уже понятно, что недоброе — этот дядька к нам заходит, только если у него есть какая-то очередная “биг проблем”. Обычно какая-то мелочевка, но всякий раз преподносимая бразильцами, как вселенская катастрофа и срыв контракта. Ну, чувак, жги.

— У нас большая проблема (вот, а я знал) с вашими вертолетами. На индикаторе (грубо говоря, телевизор пилота с кучей кнопок, через который идет управление многими функциями) постоянно наблюдаются сбои с часами. Надо что-то решать.

Я расслабляюсь — индикатор и часы это не мое. За это отвечает Гена, мужик из города, у которого на гербе Князь с мечом стоит. Гена алчет от пилота подробностей. Тот пускается в объяснения, что на предполетной они выставляют правильное время и через какое-то время обращают внимание, что время на индикаторе становится неправильным. Намного? На несколько минут. На каком-то конкретном вертолете? Нет, на всех.

Гена задумывается, а я тем временем расскажу вам, что сие означает. Когда вертолет запускают и включается индикатор, то первым делом он показывает экран для ввода информации. Код пилота, код базы и еще куча неинтересных данных. В том числе, на этом экране есть возможность выставить время, если оно, по каким-то причинам, показалось пилоту неправильным. Но вот почему оно меняется позже?

— Спутник, — доходит до Гены.

Точно. Есть на вертолете небольшой блочок, который отвечает за связь со спутником. Со спутника идут разные данные — прежде всего координаты борта, ну и всякие другие полезные штуковины. В том числе правильное время. Передаются, кстати, только минуты и секунды — в часовых поясах техника не сильна. На том краю географии, где мы находимся, установка связи не мгновенная, а занимает какое-то время. Но если спутник не ошибается (а он не ошибается), то остается…

— А по каким часам вы выставляете время?

— И сколько на ваших часах сейчас времени?

У пилота часы отстают на 4 минуты. Гена обращается к нашему шефу.

— Не, ты понял, Борисыч? Это потомки Тирадентиса каждый раз выставляют на борту неверное время, умная техника каждый раз их ошибку исправляет, а они недовольны. Я вот только не понимаю, почему это на всех бортах творится. У них что, у всех тут наручные часы неправильно выставлены?

Последнюю фразу наш толмач переводит пилоту. Тот багровеет и, чеканя каждое слово, отвечает:

— Все пилоты сверяют часы каждое утро на совещании.

— С часами командира.

Вот оно что. А ларчик просто…

— Попробуйте намекнуть командиру, что у него часы неправильно идут. Ну, или скиньтесь все и купите ему новые.

Пилот багровеет еще больше.

— Мы требуем, чтобы функция синхронизация времени была отключена на всех бортах.

— А вы вообще не забыли, что вы в армии? Ну там штаб, операции, координирование действий? Один полк не может жить по своему персональному времени. В любом случае, такой функции нет. Выключаются только все данные со спутника целиком. Отдельно выключить время нельзя. Но всегда можно доработать ПО. За отдельные деньги. Пишите бумагу в штаб, что из-за часов вашего командира требуется доработка программного обеспечения.

Пилот бормочет свою стандартную мантру о том, что “с вашей техникой одни проблемы” и выходит из офиса. Гена резюмирует:

— Детский сад, Борисыч, детский сад. Мы вроде на территории военной части сейчас сидим, но у меня такое ощущение, что тут не хватает вывески “Детский садик “Солнышко”.

Русская бригада в общем и целом согласна с этим утверждением. Мы вздыхаем и возвращаемся к прикидываниям планов на день.

Песков объяснил недельное отставание часов Путина в день голосования

Дата на часах у Владимира Путина отставала от реальной, потому что президент России не смотрит на нее, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Слова Пескова приводит РИА Новости. «Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — сказал Песков.

Накануне Кремль опубликовал видео, на котором Владимир Путин голосует на выборах в Госдуму онлайн. Журналисты обнаружили, что на часах президента отображалась 10-е число. В комментариях к фотографии Путина многие предположили, что видео с голосованием президента записано заранее.

UPD: на других фотографиях тоже есть смещение даты

«Король и Шут»

«Время Шута». Лист из серии «Король и Шут».

Бумага, тушь, фломастеры, изограф. 420х590 мм. 2002 год.

Как появилось слово «неудачник»

До 19 века в русском языке не было слова «неудачник». Его придумал Иван Гончаров, тот самый, что написал роман «Обломов». Ну помните, про типа, который всю жизнь пролежал на диване и даже девушка, которая с чего-то вдруг в него влюбилась, таскала на фитнес и по клубам, не смогла достаточно его замотивировать. Так вот, этот «Обломов» – вторая книга в трилогии. А в третьей, которая называется «Обрыв», есть такой персонаж –художник-любитель Райский. Окончив университет, он не начинает заниматься делами, а решает посвятить себя искусству. Немножко музыки, немножко живописи, обещающий никогда не дописаться роман… А годы тем временем летят, и вот уже наш идеалист становится немолодым идеалистом, устроившим себе дауншифтинг из Петербурга в имение под Волгой, поближе к «чистоте и природе». Управлять этим имением он, конечно, не умеет и никогда не пробовал.

Именно по отношению к этому персонажу, по словам критиков, одновременно жалкому и раздражающему, впервые в истории русского языка было применено слово «неудачник». И как видите, очень успешно прижилось, как будто всегда тут было. А вот и тот самый судьбоносный диалог, давший рождение одному из самых популярных слов нашего времени:

— Нет, — говорил он, — не сделаете: куда вам!

— Отчего нет? почему вы знаете? — горячо приступил к нему Райский, — вы видите, у меня есть воля и терпение.

— Вижу, вижу: и лицо у вас пылает, и глаза горят — и всего от одной рюмки: то ли будет, как выпьете еще! Тогда тут же что-нибудь сочините или нарисуете. Выпейте, не хотите ли?

— Да почему вы знаете? Вы не верите в намерения.

— Как не верить: ими, говорят, вымощен ад. Нет, вы ничего не сделаете, и не выйдет из вас ничего, кроме того, что вышло, то есть очень мало. Много этаких у нас было и есть: все пропали или спились с кругу. Я еще удивляюсь, что вы не пьете: наши художники обыкновенно кончают этим. Это всё неудачники!

Он с усмешкой подвинул ему рюмку и выпил сам.

”Он холодный, злой, без сердца!“— заключил Райский. Между прочим, его поразило последнее замечание. ”Много у нас этаких!“ — шептал он и задумался. ”Ужели я из тех: с печатью таланта, но грубых, грязных, утопивших дар в вине. “ ”одна нога в калоше, другая в туфле“, — мелькнуло у него бабушкино живописное сравнение. — Ужели я. неудачник?»

— Я согласен с вами, что я принадлежу к числу тех художников, которых вы назвали. как?

— Ну, очень хорошо, и слово хорошее, меткое.

— Здешнего изделия: чем богаты, тем и рады! — сказал, кланяясь Марк»

Автор: Виолетта Хайдарова (@vetyk).

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Знак на границе США

Вы входите в свободную от законов шариата зону. Пожалуйста, переведите свои часы на 1400 лет вперёд

Если вы планируете остановится в библейском поясе(Регион в Соединенных Штатах, известный широкой верой в христианский фундаментализм, как правило, Средний Запад и Юг.), пожалуйста переведите часы на 2015 лет назад

Минус пять и полвторого

Вы помните, как и когда научились определять температуру по градуснику и время по стрелочным часам?

Я не помню, когда — может, мне было три года, четыре или пять. Но точно помню, как. Игры? Подводящие упражнения? Изучение по чуть-чуть? Ха! Я выучил всё за раз. Точнее, пришёл папа, принёс градусник, сказал: «Глеба, иди сюда. Это градусник, он показывает температуру».

Когда мы выучили градусы, я уже был в слезах, а папа был в исступлении и видимо в сомнениях относительно стакана воды в старости. В комнату периодически заглядывала страдающая мать и просила освободить заложника. Папа бушевал.

Это был классический Жванецкий — «или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще».

Я хотел плакать, пи́сать, спать и есть одновременно, только бы не учить ни градусы, ни что угодно другое больше никогда. Но деваться было некуда. Наконец я ответил правильно на все проверочные вопросы по градусам, чуть успокоился и даже перестал шмыгать носом.

И тут папа достал часы.

Сквозь вновь подступающие слёзы я определил, что на них восемь градусов тепла. Но папа сказал, что всё не так просто. Через пять минут («Пять минут! Это пять минут, ты бестолочь!») оказалось, что дыбу, испанский сапожок и часы со стрелками придумал один человек и ради одной цели — истязания людей, включая самых маленьких. Разница только в том, что ни на дыбе, ни на сапоге не было целых двух стрелок и чертовой уймы всяких делений и циферок.

Я умолял вернуться к градуснику. Мама умоляла папу вернуться из инквизиторов в отцы. Но родитель оказался настойчив и хоть спать я лёг вздрагивая, на утренний вопрос «Сколько времени?» испуганно и быстро ответил «Девять пятнадцать».

А с днями недели меня так не учили, поэтому я до сих пор при счете мысленно загибаю пальцы и представляю школьный дневник.

Когда-нибудь.

Почему сразу кацап? Сам ты москаль!

Дисклеймер: в посте говорится о происхождении слов «кацап» и «москаль». Не преследуются политические цели. Автор выражает надежду, что данный пост никого не заденет и не оскорбит.

Слово «кацап», употребляемое обычно украинцами в отношении жителей России, имеет очень неясную этимологию, историю применения и очень приблизительное значение, уловить которое можно только где-нибудь в Хацапетовке, среди носителей языка.

Основных версий происхождения (и оттенков оскорбления) несколько.

Первая происходит из «народной» этимологии, подкреплённой этимологическим словарём Макса Фасмера, составленным в 1938-1950 годах. Камрад Фасмер не даёт точного этимологического анализа, но предполагает, что «кацап» происходит от выражения «как цап» — имеется в виду «бородатый как козёл». Борода, мол, это самый явный атрибут московита в хохлацких землях ещё в XVI-XVII веках.

Это очень интересная версия, которая вроде как должна демонстрировать образность и метафоричность славянских (и особенно восточнославянских) языков, впрочем. не совсем верна. В русском языке нет слова «цап» (даже в диалекте кубаноидов). В украинском — нет формы «как», она вполне явно перешла в слово «як». Таким образом, по-украински выражение должно было звучать «як цап», — а переход из «як цап» в «кацап» почти невозможен.

Есть другой вариант такого перехода. В некоторых молдавско-румынских поднестровских диалектах «как козёл» будет «ca ţap» — очень близко к «кацап». Отсюда это слово могло перейти сначала в украинские, а потом и в южнорусские диалекты, но это довольно сомнительно: слишком большая дистанция и слишком далеко означаемое от языка, в котором есть означающее.

Если не бородатый, то кто? Мясник, конечно! Так называли чудесную и нужную для регулярного потребления мяса профессию тюрки и арабы — kossap и qasab соответственно. В тюркском мире слово приобретало немного живодёрский оттенок: палач, мясник (из Блавикена), жестокий человек. В арабском носило характер скорее социально-профессионального обозначения, и здесь применимость слова к православным московитам объясняется несоблюдением ими халяльного способа забива скота. Ещё одна версия: тюрки (и турки), сталкивавшиеся со стрельцами, начали называть так русские войска вообще из-за характерных стрелецких бердышей, а потом слово перешло на всех великорусов в целом.

Из всех этих версий более-менее правдоподобна только первая — ну, которая про чрезмерную жестокость «мясников»-московитов: заимствования из татарского часто встречаются как в украинском (казак, козак), так и в русском (деньга, сундук) языках, в Запорожье такой термин вообще мог попасть как нефиг делать. Против него существует только один аргумент: «кацапы» зафиксированы на Украине довольно поздно, с XVIII века, а к тому моменту контакты местных с тюркским населением, которому пристало так называть московитов (с теми же казанскими татарами) немножко. эээ. прекратились. Впрочем, сторонник и разработчик этого подхода в начале XX века, знаток истории запорожского казачества профессор Дмитрий Яворницкий, ссылается на некие документы как раз начала восемнадцатого века, найденные им в Министерстве Юстиции, где было зафиксировано написание «касап», с «с» посередине слова.

Вторая версия отображает очень, очень нехарактерный переход слова, обозначающего иноверца, в языковой субстрат, принадлежащий другой религии. Это почти невозможно.

Третья версия вообще сомнительна: слову пришлось бы сохраняться лет двести в исходной форме, да ещё и мигрировать из Крыма/Османской империи на Украину.

Ещё одну версию происхождения с опорой на Даля предлагает некий Владислав Кондратьев, о котором мне не удалось найти ничего, кроме странички на Проза.ру. По его мнению, этимология зафиксированной Владимиром Иванычем формы «коцап» — слова, которым на Тульщине и Курщине крестьяне обозначали старообрядцев — происходит от некоего древнерусского «коцъ» — кафтан, верхнее платье, модная русская одежда XIII-XIV века. «Коцапы» таким образом — те, кто носит кафтаны: старообрядцы, мол, до сих пор ценят присутствие на богослужении в «правильной» допетровской одежде, и поэтому оказываются обозваны «кафтанниками». Слово могло перейти в украинские диалекты как напрямую от никониан, так и образоваться заново от «коцъ», обозначая одетых в кафтаны московитов.

Какая этимология является правильной и что закладывалось древними украми в могучее оскорбление, остаётся загадкой. А Кацапетовки — украинские Мухосрански — тем временем живут и процветают.

Ты — кацап, и он — кацап.

Этимология слова «москаль», в отличие от «кацапа», прозрачна. Москаль (москваль) — это московит, житель Московии, подданный московского великого князя или, в узком смысле, член его двора, войска.

Появляется впервые оно именно как военно-сословное обозначение. Так его использует, например, солнце украинской драматургии Котляревский: москаль Лихой — это главный герой пьесы «Москаль-чарiвник», чьё название нынче весьма политкорректно переведено на русский как «Солдат-чародей». Прежде всего социальный оттенок слова фиксирует Владимир Иваныч Даль в своём словаре в 1863 году и Макс Фасмер — в своём этимологическом почти сто лет спустя.

Вероятно, «москаль» вплоть до конца XIX века — а то и позднее — употреблялся именно двойственно, и даже с большим уклоном в обозначение социальной категории: дело тут в том, что только до тех пор существовала резко отдельная от обычного народонаселения категория «служивых», тем не менее тесно соприкасавшаяся с обычным населением. Военные реформы XIX века сначала Николая, а затем и Александра эту категорию фактически уничтожили, отсюда слово лишилось постоянной подпитки содержанием, одно из значений стало историзмом, в то время как другое вполне себе осталось.

Так «москаль» из солдата, чиновника или купца стал просто жителем России, этническим русским или русскоговорящим человеком. Впрочем, производные от слова унаследовали старые значения: так, например, «москалить», «взять москаля» примерно значит «хитрить», «юлить», что-то вроде русского «съевреить».

Каково современное состояние и соотношение двух слов, — как в украинском, так и в русском языках? Попробуем отследить: оба активно использовались в начале прошлого века, причём как украинской, так и русской интеллигенцией: встречаем «По пачпорту он, конечно, мужик, лапотник, кацап, но вид наружности у него совсем не мужицкий. » у Чехова; «и москаль и хохол — хитрые люди, и хитрость обоих выражается в притворстве» — у Ключевского. Слова ещё равноправны и активно используются в обоих языках, причём коннотация (социальная или этническая) часто зависит от контекста.

Сейчас социальная коннотация «москаля», как правило, забыта вовсе, хотя различие между оттенками значений слов сохраняется как наследство некогда непреодолимой между ними грани. Более того: в русском языке (по данным того же Национального корпуса) «кацап» сейчас почти не используется, будучи полностью заменённым «москалём». В русском языке «москаль» оказался гораздо более живуч в том числе из-за своей многозначности, предусматривающей как передачу украинского этнонима, так и собственный этноним для жителей Москвы (которым так легко их обзывать самим). В украинском же, насколько мне известно, до сих пор активно бытуют оба слова, хотя у просторечного «москаля» несколько более позитивная коннотация, чем у ругательного «кацапа».

Мораль тут простая: нет людей хороших и плохих, даже больше того, нет ни хохлов, ни москалей, ни ватников, ни свидомитов. Как гласит одна очень утопическая книжка, все люди рождаются равными. Фразу можно закончить реалистично: а вот что с ними дальше бывает, мы с вами сейчас и узнаем. Но что я хотел сказать-то. Так вот, есть просто люди, которые называют друг друга по-разному. И чтобы всем в уютненьком интернет-пространстве было комфортно, хорошо бы с собеседником заранее договориться, какое именование себя (и вас) он приемлет, а какое — нет. Будьте в этих наших интернетах гражданами мира (и Котоимпериума), господа.

Не знал, какую ещё картинку вставить к слову «москаль», так что держите синего «москаля»-2140 1988 года выпуска (так, по крайней мере, утверждает владелец)

— Грищенко А. И., Николина Н. А. Экспрессивные этнонимы как приметы языка вражды

Автор: Андрей Гуренко.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Источник