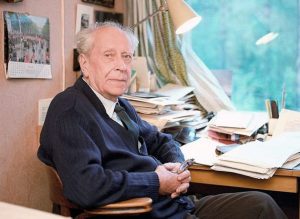

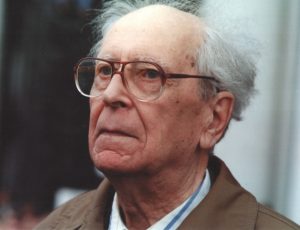

Воспитание благородства: секреты воспитанности академика Д. С.Лихачева

«Воспитанный человек – тот, кто хочет и умеет считаться с другими», – считал литературовед, филолог Дмитрий Лихачев. Человек высокой культуры, сам он удивлял собеседника доступностью и простотой обращения.

Уровень – есть, воспитанности – нет?

Понятие воспитанности в ХХI веке всё более размыто. Оно уходит из нашей жизни. А ведь это довольно точная величина, у которой есть собственная шкала. Недаром школьные учителя еще употребляют этот непопулярный термин – уровень воспитанности.

Быть хорошо воспитанным и иметь приличные манеры сегодня кажется немного странным и даже ретроградным. А ведь совсем недавно, в веке ХХ‑м, важно было быть не просто воспитанным, но и благородным.

Внутреннее благородство – вечная ценность и сегодня как никогда актуально – отчасти потому что редко. Можно ли воспитать в ребёнке такое благородство и что для этого нужно?

Обратимся за ответами к эпистолярному и прозаическому наследию Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Достойная жизненная цель – увеличивать добро в мире

Человек, рожденный в царское время и воспитанный в имперской гимназии, потрудившийся в стране Советов, Дмитрий Сергеевич никогда не переставал учиться и воспитывать себя самого.

И, как пишет Д. С. Лихачёв, его учителями и воспитателями были герои и события древних эпох, памятники родной истории и старины, древнерусской литературы, а также встреченные им люди и реальный жизненный опыт.

Лихачёв – настоящий русский интеллигент, который естественно и просто нес в себе царственное достоинство. Он не считал себя верующим, однако тексты, с которыми он соприкасался всю жизнь, были христианскими.

Христианским же – то есть бого- и человеколюбивым – было и его поведение, и его отношение к окружающим, многие из которых еще помнят примеры его действенной помощи.

Вхожий в высшие круги советского общества, он был общедоступен и демократичен, прост в обхождении, заботлив и снисходителен. Вот несколько ярких высказываний Дмитрия Сергеевича.

«Умение сохранять достоинство, не навязываться другим со своими огорчениями, не портить другим настроение, быть всегда ровным в обращении с людьми, быть всегда приветливым и веселым – настоящее искусство.

Нет лучшей “музыки в человеке”, чем скромность и умение помолчать, не выдвигаться на первое место».

“В жизни надо иметь служение – служение какому-то делу. Пусть это дело будет маленьким, оно станет большим, если ты будешь ему верен… А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас”.

«Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость».

«Надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых тоже…»

«Стравинский говорил о В.Стасове, что он не отзывался плохо даже о погоде».

«Речь характеризует человека в большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать. Совершенствовать свой язык – громадное удовольствие, не меньшее, чем хорошо одеваться, только менее дорогое…»

«Письма о добром и прекрасном»

«Письма о добром и прекрасном» – не только собственные мысли признанного ученого и писателя, достигшего в своей области больших высот.

Это обобщенный Лихачёвым опыт его предшественников – то есть большие пласты истории, этики и философии. И, конечно, педагогики. Процитируем пару глав из этого актуального произведения

Письмо тринадцатое. «О воспитанности»

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и… у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность.

Я не берусь давать «рецепты» воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями.

Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными.

Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, – он невоспитанный человек.

Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он невоспитанный человек.

Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких – он невоспитанный человек.

Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, – он невоспитанный человек.

Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие дети), – он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей.

Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уже он (извините меня!) просто глуп.

Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна.

Это тот, кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению.

Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя «громко», экономит время других («Точность – вежливость королей» – говорит поговорка), строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не «задирает нос» и всегда один и тот же – дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе.

Читатель заметил, вероятно, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к главе семьи. Это потому, что женщине действительно нужно уступать дорогу… не только в дверях.

Умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы, всегда и с признательностью принимая от мужчины данное ей природой право, как можно меньше заставлять мужчину уступать ей первенство.

А это гораздо труднее! Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины в массе своей (я не говорю об исключениях) были наделены большим чувством такта и большей природной вежливостью, чем мужчины…

Есть много книг о «хороших манерах». Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих.

Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры.

Кажется: иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки.

Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее.

В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, «рецептов» поведения, наставлений, которые трудно запомнить все?

В основе всех хороших манер лежит забота – забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. Надо уметь не мешать друг другу.

Поэтому не надо шуметь. От шума не заткнешь уши – вряд ли это во всех случаях и возможно. Например, за столом во время еды.

Поэтому не надо чавкать, не надо звонко класть вилку на тарелку, с шумом втягивать в себя суп, громко говорить за обедом или говорить с набитым ртом, чтобы у соседей не было опасений.

И не надо класть локти на стол опять-таки чтобы не мешать соседу. Быть опрятно одетым надо потому, что в этом сказывается уважение к другим – к гостям, к хозяевам или просто к прохожим: на вас не должно быть противно смотреть.

Не надо утомлять соседей беспрерывными шутками, остротами и анекдотами, особенно такими, которые уже были кем-то рассказаны вашим слушателям. Этим вы ставите слушателей в неловкое положение.

Старайтесь не только сами развлекать других, но и позволяйте другим что-то рассказать. Манеры, одежда, походка, все поведение должно быть сдержанным и… красивым. Ибо любая красота не утомляет. Она «социальна».

И в так называемых хороших манерах есть всегда глубокий смысл. Не думайте, что хорошие манеры – это только манеры, то есть нечто поверхностное. Своим поведением вы выявляете свою суть.

Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное отношение к миру: к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь, и т.д.

Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно – необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить.

Письмо двадцать восьмое. «Быть вместе»

Меня часто спрашивают, почему в быту совершенно исчезают русские игры. Лапта, горелки, городки или рюхи?

Сложный вопрос. Исчезают не только русские игры, исчезают игры вообще. Они заменяются танцами или тем, что называется танцами.

А между тем игры очень важны в воспитательном отношении.

Игра – будь это лапта, волейбол, горелки или еще какая-нибудь – воспитывает социальность, она воспитывает умение держаться вместе, играть вместе, ощущать партнера, ощущать противника.

Это очень важная воспитательная вещь – игра.

Игры должны быть возрождены в нашей жизни. Потому что я уже не вижу, чтобы играли, скажем, в крокет. А крокет – важная игра, потому что в крокет играют и взрослые, и дети, это общение взрослых и детей. Это важно.

Дома заняты тем, что смотрят телевизор. Вот тут телевизор оказывается серьезным конкурентом. А раньше играли в цифровое лото, играли дети, играли взрослые, и это служило общению взрослых и детей, это был один из моментов, очень важный в воспитательном отношении.

Но не только лото, существовали разные игры, в которых принимала участие вся семья. Так же, как, скажем, вся семья на Севере где-нибудь принимала участие в пении хоровых народных песен.

Это важный момент, потому что хор, он не только доставляет эстетическое удовольствие, он нравственно организует семью, нравственно организует общество, собравшееся где-то в деревне, в зимнюю пору, при вьюге снежной.

Поют – люди общаются этим способом друг с другом, они вступают в контакт. А как мало у нас сейчас контактов между людьми!

Они очень важны, непосредственные контакты, контакты интуитивные, которые вот в играх, в хоровом пении, в музыке организовывались.

Поэтому на эту сторону нашего быта, на то, что уходят из нашего быта игры, надо обратить внимание педагогическим организациям.

И не сделать ли уроки физкультуры в наших школах игровыми? Это давало бы одновременно и физическое развитие, и нравственное, и объединяло бы класс».

Публикацию отрывков глав этого сочинения хотелось бы завершить ещё одной веской цитатой Дмитрия Сергеевича:

«Любить свою семью, свои впечатления детства, свой дом, свою школу, своё село, свой город, свою страну, свою культуру и язык, весь земной шар необходимо, совершенно необходимо для нравственной осёдлости человека».

Вступительная статья Валентины Киденко (по материалам СМИ)

Источник

Консультация для родителей «Что значит быть воспитанным человеком?»

Инна Васильева

Консультация для родителей «Что значит быть воспитанным человеком?»

«Что значит быть воспитанным человеком?» Воспитанность есть усвоение хороших привычек. Платон – Как вы ответите на этот вопрос? В толковом словаре сказано, что «воспитанный – это умеющий хорошо вести себя». – Кого мы считаем воспитанным? Может быть, того, кто получил высшее образование?

Жизнь показывает, что нельзя каждого образованного человека считать воспитанным. Образованность сама по себе не предопределяет воспитанности, хотя и создает для этого благоприятные условия. Воспитанный человек обладает достаточным тактом, он умеет вести себя в обществе, обладает хорошими манерами. Воспитанного человека нетрудно распознать с первого взгляда.Облик его говорит сам за себя: он не теряется в незнакомом обществе, умеет сидеть за столом, красиво и аккуратно есть. Но воспитанность – это не только хорошие манеры. Это нечто глубокое и существенное в человеке. Этим «нечто» является внутренняя культура и интеллигентность, основой которой являются радушие и уважение к другому человеку.

Быть воспитанным – это значит быть внимательным к другому, деликатным, тактичным, не мелочным.

Вывод: подлинная воспитанность и культура не могут сочетаться с барским высокомерием.

Совершенно несовместим с понятием воспитанного человека цинизм – наглое, бесстыдное поведение, проникнутое презрением к людям. Цинизм – это глубокое проявление невоспитанности, отсутствие подлинной внутренней культуры, неуважение к людям и обществу. «Цинизм опасен, прежде всего, потому, что он возводит злобу в добродетель» (Андре Моруа, фр. писатель). Люди с циничным поведением способны не созидать, а разрушать, не уважать, а унижать окружающих людей; а главное – они ни за что не чувствуют собственной ответственности.

– Какое главное качество отличает воспитанного человека от невоспитанного? Отношение к людям, внимание к ним, уважение их индивидуальности. Каждый человек по-своему ощущает и воспринимает окружающий мир, у него свои особенности памяти, мышления, внимания, у него своеобразное воображение, свои интересы, потребности, симпатии, привязанности, особенности настроения, большая или меньшая сила эмоциональных переживаний, сильная или слабая воля, «легкий» или «трудный» характер, у него свой жизненный опыт, свои наблюдения, свои разочарования, печали и радости, привычки, наконец, своя судьба. Какое это богатство – внутренний мир человека! Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы –как истории планет: У каждой все особое, свое, И нет планет, похожих на нее. Е. Евтушенко Как важно понимать и постоянно помнить, что такой сложный внутренний мир имею не только я, но и каждый из окружающих меня людей. И если человек, который находится рядом со мной, отличается от меня, то это не значит, что он хуже меня. Он просто другой, и нужно уважать этого другого человека с его индивидуальными особенностями, с его сильными и слабыми сторонами. Нужно исходить из того, что другой человек – самостоятельная личность, которая сама определяет свое поведение. Поэтому понукание, грубость, одергивание, приказной тон и т. п. несовместимы с понятием «воспитанный человек». Воспитанный человек не только умеет разбираться в себе самом, в своих желаниях, возможностях, поступках, но и умеет понять окружающих людей, учитывать и уважать их интересы, желания, вкусы, привычки, настроения, искренне отзываться на их чувства и переживания.

Понять особенности человека не так уж просто. Мы часто объясняем поступки, настроения и отношения других, исходя из своих собственных представлений об их причинах. Надо сказать, что хороший человек в поступках и отношениях людей обычно видит хорошие побуждения. А плохой – плохие. Хороший человек обычно доверчив. В своих отношениях с людьми он исходит из представления о том, что каждый добр, честен, порядочен, и очень удивляется и огорчается, когда в ком-то этих качеств не обнаруживает. Плохой человек подозрителен, он в каждом видит жулика, карьериста, любую удачу другого человека он объясняет хитростью того, лестью, обманом; и его очень трудно убедить в порядочности данного человека. Вообще умение понять наиболее существенные особенности другого человека, определить истинный смысл его поступков, настроений, расхождения в оценках и представлениях, возникающих у людей, свидетельствует о достаточно высоком культурном развитии человека. Культурный, воспитанный человек, прежде всего, заботится о том, чтобы не унизить достоинство другого человека. Хочется обратить внимание еще на одно качество, о котором мы стесняемся говорить вслух, которое многие, к сожалению, считают старомодным. Это благородство. Истинное благородство – приходить на помощь к человеку, какие бы неблагоприятные обстоятельства и последствия этому ни сопутствовали. С этим качеством связана способность человека сострадать, сопереживать, сочувствовать, содействовать – признак духовной зрелости личности. Благородство – высокая нравственность человека, соединенная с самоотверженностью и честностью. Нам иногда выпадают счастливые моменты встречи с благородным человеком, но эти моменты бывают очень редки. Почему? Наверное, потому, что действительно очень мало в жизни благородных и истинно культурных людей. Ну, а мы-то сами? Почему-то смеем требовать благородства и великодушия, сочувствия и понимания, прощения и помощи от других людей по отношению к нам. А сами? Давайте зададим себе несколько вопросов и попытаемся ответить на них. Что для нас главное – «быть» или «казаться»? Интересны ли нам люди сами по себе, вне их должности, места работы и материальных возможностей? Уважаем ли мы окружающих или только делаем вид?

Любим ли кого-нибудь, кроме себя? Иными словами, каковы наши внутренние, самые сокровенные потребности, желания и ценности? Как бы мы ни ответили на эти вопросы, наши слова, действия, поступки и отношения выдают нас. Великий И. Гете писал, что «поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный облик». ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ВОСПИТАННЫМСовершенно естественными стали для нас фразы: “Он — воспитанный человек”, “Она — просто хамка” и т. д. Но часто мы сами затрудняемся определить, что вкладываем в понятие “воспитанный человек”. А, между прочим, неплохо бы знать, из чего именно складывается воспитанность, хотя бы для того, чтобы самому быть именно таким, каким хотят нас видеть окружающие. Вежливость. Древние греки утверждали, что надо быть очень выдающимся человеком, чтобы позволить себе быть невежливым. Именно вежливость смягчает нравы, предупреждает ссоры, усмиряет раздражение и ненависть, заставляет сдерживаться, способствует возникновению любви и уважения.

Вежливости можно научиться, но существует и врожденная вежливость, идущая от души, а не от воспитания.Правила вежливости запрещают: — входить в официальное учреждение в шляпе (мужчинам) и громко разговаривать (лицам обоего пола); — шуметь, тревожить и раздражать окружающих; — критиковать чьи-либо религиозные убеждения; — унижать чью-либо национальность; — смеяться над ошибками и промахами других людей; — наделять собеседника вслух оскорбительными эпитетами; — отсылать по обратному адресу письмо или подарок; — в неуважительном тоне отзываться о близких собеседника; — коверкать фамилии и имена; — открывать чужую сумку, заглядывать в нее, если она открыта, исследовать содержимое чужих карманов; — самовольно выдвигать ящики чужого стола и перекладывать их содержимое как на работе, так и дома, а также открывать чужой шкаф, буфет, кладовку. Тактичность. Такт — это моральная интуиция воспитанного человека, как бы подсказывающая ему наиболее верный подход, наиболее тонкую, деликатную, осторожную линию поведения по отношению к окружающим.

Такт предполагает в нас терпимость, великодушие, внимание и глубокое уважение к внутреннему миру других людей, искреннее желание и умение понять их, почувствовать, что может доставить им радость, а что — огорчить. Тактичность — это чувство меры, которое следует соблюдать в разговоре, в любых отношениях с людьми, умение не переходить границу, за которой всегда стоит обида собеседника. Тактичность также предполагает умение вовремя определить реакцию собеседника на наши слова или действия

и в нужных случаях — самокритичность и способность вовремя извиниться за допущенную оплошность. Такт не отменяет принципиальности, прямоты, честности, да и правила тактичного поведения далеко не первые в моральном кодексе. Но очень часто именно отсутствие тактичности ранит близких нам людей. Пунктуальность. Именно она свидетельствует о хороших манерах. Только уважительная причина может извинить опоздание.

Намеренно заставлять себя ждать (даже юным особам, приглашенным на первое свидание) — невежливо. Скромность. Скромный человек никогда не стремится показать себя лучше, способнее, умнее других, не подчеркивает свое превосходство над ними, не говорит о своих качествах, не требует никаких привилегий, особых услуг, удобств. Вместе с тем скромность — это не робость и не застенчивость. Обычно по-настоящему скромные люди в критических ситуациях оказываются намного тверже других в отстаивании своих принципов. Услужливость. Это добродетель до тех пор, пока она не становится навязчивостью. Лучше всего взять себе за правило оказывать услуги только тогда, когда вас об этом попросят. Если же к вам обращаются с просьбой, которую вы не в состоянии выполнить, лучше отказаться сразу, чем дать слово и не сдержать его. Хорошие манеры. “Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положение” утверждал Джонатан Свифт.Не принято в обществе: — приводить себя и свою одежду в порядок, поправлять галстук, прическу, чистить ногти; — причесываться и вообще трогать волосы; — использовать ноготь мизинца в качестве зубочистки; — щелкать суставами пальцев; — потирать руки; — одергивать одежду; — постоянно что-то “мурлыкать” себе под нос; — бурными проявлениями, оскорбительными, грубыми словами обнаруживать свой гнев и негодование. А теперь посмотрите на свое поведение и подумайте, насколько вы вежливы.

Родительское собрание «Что посеешь, то и пожнешь» Здравствуйте, уважаемые родители. Мы рады видеть вас всех в полном составе. Тема родительского собрания, «Что посеешь, то и пожнешь». Каждый.

Источник