Доктрина центризма

Главная догма центризма в том, что у центризма нет догм.

Главная ценность центризма в том, что центризм не навязывает ценностей.

Главный идеал центризма в том, что центризм равнодушен к идеалам.

Что может предложить идеология, если не догмы, ценности, идеалы? Свободу от догм, ценностей, идеалов.

Взгляните на современный политический спектр. Любая фланговая (не центристская) идеология от рождения хромает, ибо рождена больным разумом очередного мечтателя или афериста. Фланговые идеологии не слышат вас, не могут опереться на вас. Витая в облаках, они не чувствуют почвы под ногами. Поэтому фланговые идеологии нуждаются в костылях: догмах, ценностях, идеалах. Они ищут опору в героическом прошлом, бредят всеобщим равенством, давят на эмоции, дергают за скорпионий хвост химеру совести.

Собрав вокруг себя доверчивую толпу, фланговая идеология отбрасывает костыли и запрыгивает на спину толпе. Толпа радуется наезднику, ибо в нем видит борца за равенство, справедливость, героя, вождя. Подкованная догмами, пришпоренная ценностями, соблазненная идеалами, толпа галопом несется топтать инакомыслящих, копытом попирать закон, громить достижения науки, экономики, искусства.

Идея верхом на толпе — пятый всадник Апокалипсиса.

Не к массам, не к толпе, не к народу обращается центризм. Мы не ставим задачу поменять идеологические установки народной массы. Нет ничего сложного в том, чтобы придумать красивую сказку для толпы. Пообещать хлеба и зрелищ, придумать внешних и внутренних врагов, усладить народное самолюбие разговорами о морали и величии — и толпа в ваших руках. Но разве достойна толпа быть клинком воина, измерительным прибором ученого, товаром купца, угольником великого архитектора? Зачем пачкать руки о толпу? За всю историю цивилизации раскрепощенная толпа не построила ни одного храма, не совершила ни одного открытия, не одержала ни одной победы, не создала ни одной корпорации. Толпа всегда разрушала и всегда будет разрушать, стоит лишь дать ей свободу и оседлать идеологией. Не пора ли положить конец бесконечному раскрепощению, размножению, раскормлению толпы? Не пора ли обезопасить свой бизнес, свои жилища, своих детей, своё дело, свою страну, свою жизнь от толпы?

Политики всех мастей вербуют активистов из народной массы, меряются поголовьем сторонников на митингах, охотятся за голосами избирателей. Преследуя свои шкурные интересы или маниакально воплощая свои искренние (но больные) фантазии, эти политические аферисты вовлекают в политическое пространство все более и более дегенеративные слои населения. Голос разума не слышен из-за воплей толпы, возомнившей себя политической силой. Интересы бизнеса попраны ради подачек для толпы. Право на защиту собственности и жизни грубо нарушается, чтобы могли бесчинствовать не имеющие ни собственности, ни полноценной жизни. И ситуация усугубляется с каждым годом, с каждым популистским законом, с каждым повышением налогов, с каждым социальным пособием, с каждым биологическим порождением в асоциальной семье. Нетрудно проследить печальный итог подобной экстенсии.

Пока другие политические силы не видят или не хотят видеть этого позора, боятся пойти против толпы, стремятся угодить народу, — центристы занимают принципиально антинародную позицию. Пока другие политические силы стремятся мобилизовать народную массу на борьбу, митинги, революцию или любые другие действия, — центристы последовательно и неотступно вытесняют народ из политической жизни.

Основной центристский императив: тотальная демобилизация народа.

Пока народ с его максимализмом, эмоциональной нестабильностью, инфантилизмом и интеллектуальной незрелостью будет вмешиваться в политические механизмы, не будет покоя ни воину, ни купцу, ни жрецу науки, ни праведному труженику, ни вольному каменщику.

Мир превратился в поле битвы между крайним коллективизмом и крайним индивидуализмом, между тотальной диктатурой и тотальной свободой, между крайне левыми и крайне правыми. Оба полюса вышли из этой войны проигравшими, понеся чудовищные потери. Больше всех на этой войне пострадали умеренные силы. Пока толпа свергала кумиров, а самозваные элиты набивали карманы, пострадали трудолюбивые и успешные обыватели, средний класс. Как правые, так и левые в один голос утверждают, что никакого среднего класса в нашей стране вовсе не существует. Они не просто выпили из вас все ресурсы во имя собственных радикальных фантазий — теперь они отказывают нам в самом факте социального бытия!

Мы — представители и защитники того самого среднего класса, которого якобы не существует. Мы утверждаем, что на трудолюбивых квалифицированных обывателях держится страна.

Без элиты, без эстрадных шутов, без душевнобольных активистов, без туповатых спортсменов и без лениво-злобной народной массы страна проживет. Без среднего класса развитие и сама жизнь страны невозможны.

Кто же входит в этот средний класс? Ответ прост: свободные, трудящиеся, мыслящие налогоплательщики.

Успешные предприниматели, грамотные инженеры, умелые рабочие, принципиальные силовики, вдохновенные ученые, трудолюбивые фермеры, крепкие промышленники, самоотверженные медики. Вот для кого создан центризм.

На среднем классе, на самых умеренных и вменяемых людях паразитируют представители радикальных и откровенно шизофренических идеологий. К сожалению, фланговые идеологии не погибли в горниле Холодной войны — их безумные последователи продолжают отравлять нам жизнь даже в XXI веке. Самые слабые и самые худшие представители как авторитарных, так и либеральных; как левых, так и правых идей прошли через жернова противоестественного отбора.

В результате сохранить политический вес удалось наиболее отмороженным и наглым представителям радикальных взглядов. Одни прикрываются абстрактными интересами ленивого большинства, другие играют на безумии агрессивных меньшинств. Всех их объединяет одно:

Они сидят на шее среднего класса, подавляя и разрушая его.

Потомки суровых коммунистов — европейские леволибералы — вскармливают гидру социальной справедливости и бьются в истерике экоактивизма. Потомки консервативных диктаторов — монархисты и клерикалы — превратились в злых ряженых клоунов, объявивших войну научному прогрессу. Да, история повторяется в виде фарса.

Но кто сказал, что мы обязаны бесконечно оплачивать этот фарс на потеху тупым массам и вырождающимся элитам?

Мы безжалостно отметаем все эти больные фантазии, абстрактные идеалы, недостижимые цели и больные мечты об идеальном обществе. Нам не нужны обещания светлого будущего и байки о темном прошлом. Мы оперируем настоящим. Мы простираем власть Центра в настоящее. Мы владеем текущим моментом. Здесь и сейчас.

Главная догма центризма заключается в том, что у центризма нет догм.

Идеология центра — это метод, средство достижения власти и свободы.

Это означает, что никакой абстрактный идеал, ничья больная фантазия не могут помешать вам развиваться, трудиться, достигать успеха, познавать мир, расширять влияние, создавать новые правила игры.

Ни одна секта мечтателей, ни одна шайка философов, ни один клуб политологов не вправе навязывать свои больные фантазии среднему классу — тем, кто творит и улучшает реальность здесь и сейчас.

Но кто остановит этих безумцев, паразитов и разрушителей? Кто защитит трудолюбивых обывателей?

Внушаемое народное большинство жаждет зрелищ. Народу плевать, за кем идти и кем восхищаться: кровожадными революционерами, фанатичными мракобесами, слюнявыми гуманистами, квасными ура-патриотами, агрессивными эко-активистами. Лишь бы шоу было поярче, лишь бы оратор брызгал слюной или отпускал сортирные шуточки. Но больше всего народ любит слушать придуманные гадости о бизнесменах, врачах, ученых и силовиках. Тот, кто успешен и храбр, трудолюбив и умен, — тот вызывает у народа смесь зависти, страха и ненависти. Нет! Решительно, народное большинство не станет защищать вас.

При первой возможности народ ринется раскулачивать, распинать вас. Научные открытия, плоды творчества, финансовые структуры — всё это народное большинство готово растоптать, проклясть, уничтожить.

Что же элита, тесно переплетенная с государственным аппаратом? Готов ли Кремль заключить со средним классом политический союз? Нет. Государство боится сказать хоть слово толпе обнаглевших безумцев! Это же «лидеры мнений»! За ними же пойдет электоральное стадо! Более того — государственная пропаганда открыто поощряет самые деструктивные народные стадные инстинкты: от безответственного размножения до неуважения к частной собственности.

Государство не гнушается натравливать народ на бизнесменов, творческих личностей и служителей науки.

Как будто политики не понимают, что именно их любимые народные питомцы не задумываясь растерзают вчерашних хозяев.

Может, погрязшая в фантазиях интеллигенция или агрессивные меньшинства помогут среднему классу? Нет.

Для них вы являетесь «презренными мещанами».

Мы, центристы, произносим слово обыватель с уважением, потому что мы сами обыватели. Мы гордимся умением крепко стоять на земле. Мы умеем и в облаках витать, чтобы создавать новые идеи или разгружать ум, но мы обязательно возвращаемся с небес на землю, дабы упорным трудом воплотить придуманное. Но интеллигенция и меньшинства ненавидят обывателей, потому что успешный представитель среднего класса никогда не клюнет на фантазмы безумцев, начитавшихся гламурной псевдоинтеллектуальной макулатуры.

«Если вы не жертвуете ради нашего бреда всем, что имеете, то вы враги» — так рассуждают интеллигенты и меньшинства.

Не хотите бороться с выдуманным патриархатом — вы угнетатель. Не хотите переплачивать за экологическое мифотворчество — вы враг природы. Не хотите пускать в свою страну всех подряд — вы расист. Не хотите бесплатно лечить хамов, бродяг и алкоголиков — вы фашист-дарвинист, предатель клятвы Гиппократа, хотя сам Гиппократ советовал своим ученикам лечить только за деньги. И так далее, и тому подобное. Нет! И от интеллигенции с меньшинствами ждать помощи бесполезно.

Некому защищать представителей среднего класса. Ни одна классическая идеология, ни одна партия, ни один активист не заботится о ваших интересах, о вашем труде, о вашем благоденствии.

Только центристы последовательно отстаивают ваши интересы и комфорт — вопреки модным идеям, без всякой оглядки на мнение как большинства, так и агрессивных меньшинств.

Мы разработали специальный комплекс методов и мер для защиты ваших интересов, свобод, прав и жизненного пространства. Вы можете самостоятельно использовать (и улучшать) эти наработки, не дожидаясь формального прихода центристов к власти. Более того, сам факт повсеместной практики методов Центра будет означать утверждение новой власти. На самом деле, вы и только вы (не ленивое большинство и не самозваные элиты) являетесь единственным источником реальной власти. Без вас нет страны. Без вас нет ни нации, ни государства, ни народа. Наша скромная задача — всего лишь помочь вам как можно скорее осознать свою власть и начать ею пользоваться.

Малые группы

Самый первый — наиболее простой и одновременно важный шаг — создать малую группу.

Малая группа — это несколько граждан, поддерживающих между собой постоянные социально-экономические связи. Притом каждый член малой группы связан со всеми остальными.

Так просто? Да. Тем не менее, малая группа является ключом ко всем центристским идеям и практикам.

Забота о себе

Нужно заботиться о себе любимых. Звучит банально. Однако пропаганда — и провластная, и оппозиционная — внушает вам обратное. Сейчас модно заботиться о странах третьего мира, о меньшинствах, об «особенных» детях, о делах соседнего государства, о климате, о нищих… А кто о вас позаботится?

Поэтому приходится, вслед за Сократом, регулярно спрашивать и себя, и каждого сознательного гражданина: «А ты позаботился о себе?»

Забота о себе — целое искусство, включающее целый ряд практик на ваш вкус: от античных философских упражнений до медитации и психоанализа.

Психиатрическая власть

Не пугайтесь. Это не власть психов и даже не власть психиатров. Психиатрическая власть — это всего лишь ряд мер, законов и концепций, которые базируются на наших знаниях о влиянии мозга и психических особенностей на политические предпочтения людей.

Достаточно понаблюдать за экоактивистами, послушать выступления левых феминисток, побеседовать с мракобесом, поспорить с ярым коммунистом — и всё станет ясно. Многими радикалами движет вовсе не корысть и не банальная глупость. Они — рабы своего поврежденного мозга.

Мы не призываем никого лечить, тем более принудительно. Наша задача — вооружиться знанием о психопатиях, неврозах и психозах. И с помощью этого знания активно обороняться от психически неполноценных людей. К сожалению, иные виды самообороны в нашей стране пока недоступны.

Культура отказа

Вы — опора страны. Но как убедиться в собственной ценности? Если вы будете послушно следовать ожиданиям окружающих, то вам быстро сядут на шею.

Осознать свою истинную ценность для общества и получить достойную награду за свои труды можно одним способом — временно отказавшись следовать ожиданиям общества.

Особым случаем является право на отказ от коммуникации. Это ваше фундаментальное право, которое нарушается на каждом шагу.

Источник

Сущность центриста

Чтобы речь вышла хорошей, прекрасной, разве разум оратора не должен постичь истину того, о чём он собирается говорить?

Для начала проведём нехитрый, хотя и чуточку экзистенциальный, мысленный эксперимент.

Допустим, что у вас есть какой-то близкий друг, любимый человек или бизнес-партнёр. Кто-то из них, я уверен, у вас должен быть.

Поскольку все мы неидеальны, то и они, конечно же, тоже. И если бы человека можно было улучшить (без потери качества), то, будь наша воля, мы бы с удовольствием сделали им апгрейд.

Поэтому вот вам чудо: я могу гарантировать, что у меня есть технология, которая позволяет воспроизводить точную копию человека – буквально, до мелочей, со всеми чувствами и воспоминаниями, но она будет чуть-чуть лучше оригинала (вы можете выбрать один-два параметра).

То есть, если ваш друг непунктуален, например, и вас это раздражает, то я сделаю его копию, которая будет отличаться от оригинала тем, что ваш «новый старый» друг перестанет опаздывать.

Представьте, то, из-за чего вы столько переживали, что повторялось из раза в раз, наконец исчезнет! Ничто больше не будет омрачать вашей дружбы, наслаждайтесь!

Если ваша вторая половина раздражает вас тем, что любит спать до часу дня (или, наоборот, вскакивает ни свет ни заря и мешает вам насладиться лучшими мгновениями сна), я сделаю её абсолютную копию, но синхронизирую ваши графики – эта абсолютная копия будет вставать (или ложиться), когда вам это удобно.

Или хотите, мы что-нибудь сделаем с её (его) запахом? Запах реального человека я изменить не смогу, но вот у его копии этого недостатка уже не будет. Запах будет именно таким, какой вам хочется!

У вашего партнёра по бизнесу, я догадываюсь, куча недостатков, поэтому давайте как следует «перепишем его программу», чтобы всё в нём было идеально – ответственность, честность, трудолюбие. В общем, его копия будет соответствовать оригиналу, но разницу вы точно заметите – «его будет не узнать!».

Моё предложение выглядит сродни дьявольскому искушению… Понятно, что мы все ждём от своих близких, друзей и партнёров подобных улучшений. Нам кажется – ну чего им стоит стать чуть-чуть более внимательными, аккуратными, сообразительными, ответственными и т. д.? Но нет.

Их копия решит эту проблему!

Единственный нюанс: вы будете знать, что человек, с которым вы отныне проводите свою жизнь – это не он, а его копия.

Но копия будет полной, точной, идентичной оригиналу, да ещё с бонусами. Он или она будут именно такими, какими вы хотите их видеть! Исполнение желаний…

Согласитесь ли вы на эту замену?[31]

Если я предложу вам день об этом подумать – неспеша, всё взвесить, покрутить в голове, – вы ощутите то, что, согласно специальной терминологии, называется «субстанциональным эссенциализмом».

Вообще, «эссенциализм» – это понятие, которое пришло к нам из философии, и является производным от латинского слова essentia – то есть сущность.

Наша способность усматривать в предметах и явлениях некие «сущности» (эссенции) и есть тот самый эссенциализм.

Сущность вещи (или явления) – это нечто абсолютно гипотетическое (то самое «невидимое»). Понятно, что никакой такой субстанции «сущности» ни в компьютере, на котором я пишу этот текст, ни в столе, на котором стоит мой компьютер, ни во мне самом нет. Но мы умудряемся её (их, эти сущности) видеть – очевидно же, что это «мой компьютер», «мой стол», «я сам».

Но, как выяснили психологи, занимающиеся детской психологией, способность усматривать такие сущности в вещах появляется у нас в самом раннем детстве.

КОПИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДУШИ

Ныне профессор психологии и когнитивных наук Йельского университета Пол Блум, а тогда сотрудник Университета Макгилла в Монреале, соорудил с коллегами «копировальную машину» для вещей.

На самом деле, машина, конечно, была бутафорской, но дети, которых тестировали с помощью сего агрегата, о подлоге не знали. Им просто показывали, что вот есть такая машина с двумя ящиками, и если положить какой-то предмет в один ящик, а потом понажимать на соответствующие кнопки, то во втором ящике появится точно такой же предмет.

Детям предлагалось оценить стоимость предмета (с помощью фишек), который изготавливала «копировальная машина».

Если предмет был безличным (например, серебряная ложка), то дети оценивали ценность копии соразмерно цене оригинала (серебро и в Африке серебро).

Однако, если шестилетним детям говорили, что ложка, которую положили в аппарат для копирования, принадлежала королеве Елизавете II, стоимость копии резко падала.

То есть уже шестилетние дети умудряются видеть в ложке, которая якобы принадлежала значимому лицу, особую «сущность».

Впрочем, это вполне естественно: вспомните тотемы примитивных племён, «злых духов» в наследном золоте и прочую «магию» из соответствующих салонов колдовства и тому подобного шаманизма – мол, принесите вещь, которая принадлежала интересующему вас человеку, и мы вам по ней погадаем.

Это весьма примитивный, глубоко вшитый в нашу психику механизм.

Но идём дальше. В следующем исследовании Пол Блум с Брюсом Худом использовали «копировальную машину» для производства копий уже не предметов, а живых существ – хомяков (использовались неотличимые друг от друга по внешности хомяки из одного помёта).

На сей раз дети четырёх и шести лет отказывались признать в копии повторение оригинала. Они считали, что любая копировальная машина может воспроизвести только тело, но не душу и не сознание. На детский взгляд, копия не была тем самым хомяком, она была его бездушной тушкой.

В другом эксперименте, кстати говоря, детям предлагали такой опыт: мол, что будет с собакой, если заменить её внутренности – кровь и кости, или, другой вариант, если лишить её внешних признаков?

Возможно, вы удивитесь, но большинство детей считают, что собака с другими внутренностями – это уже не собака, а вот собака без внешних признаков собаки, но та же самая «внутри», продолжает оставаться собакой.

Думаю, что эти эксперименты легко объяснят вам, почему так популярны кочующие из культуры в культуру идеи про загробную жизнь, переселение душ, левитацию сознания и прочую паранормальную ерунду. Верить в подобные вещи – это, если хотите, предустановленный в нашей психике инстинкт.

Впрочем, Блум и на этом не остановился, а замахнулся своей «копировальной машиной» на самое святое. Он предложил детям от трёх до шести лет скопировать в автомате их любимую игрушку – ту самую, с которой ребёнок никогда не расстаётся, спит с ней и т. д.

Копия была экспериментаторами предусмотрительно закуплена – новая, свежая, не затёртая!

И что вы думаете. Многие дети в принципе отказались от такой перспективы и не позволили исследователям положить их любимую игрушку в «копировальный аппарат». Из числа тех, кто всё-таки решился, выбор между копией и оригиналом был очевиден – оригинал! ‘

Хотя, когда таким же детям показывают работу аппарата на «безличной» игрушке, дети как правило уверенно выбирают копию – это ведь здорово: игрушка, сделанная на копировальном автомате!

Итак, мы с самого раннего детства вкладывали в вещи «сущности», которых в них нет, не существовало и существовать не может.

Впрочем, если мы внимательно изучим статистику по этим экспериментам Пола Блума, то обнаружится, что не все дети ведут себя одинаково. Кто-то решительно видит сущности в вещах, а кто-то воспринимает ситуацию с более рационалистических позиций…

Если вы ещё сомневаетесь в том, что мы видим в вещах сущности, которых в них на самом деле нет, то представьте себе человеческое мясо. В целом, мясо как мясо, полезный для организма белок… Но вас, наверное, уже подташнивает, правда?

Да, мы усматриваем несуществующие сущности в вещах, и это, судя по всему, специфическая эволюционная предустановка. Сложно сказать, с чего это всё началось и почему эволюция решила оснастить нас этим специфическим навыком.

Эволюционные психологи считают, что дело, возможно, в предупреждении близкородственного скрещивания. Если я, например, стану рассказывать вам историю о том, как молодые, но уже совершеннолетние брат и сестра устроили себе романтический отпуск с взаимными сексуальными утехами, вам, вероятно, тоже будет не очень приятно это слушать…

В общем, как бы там ни было – это универсальная для нас вещь: мы умеем видеть невидимые (и несуществующие на самом деле) сущности в вещах.

Последующее интеллектуальное развитие позволяет нам получить массу преимуществ из этого своего загадочного «видения». Но этот феномен получил название уже не субстанционального, а «категориального эссенциализма», потому что он связан не просто с усмотрением сущности предмета, но и с возможностью, благодаря языку, относить его к той или иной категории.

Что такое существительное? Это слово, которое обозначает нечто со специфической сущностью – дерево, человек, дом, стол, пространство, число, космос и т. д. Не просто дерево или человека, а вообще любое дерево, любого человека и т. д.

То есть, благодаря словам, мы научились определять некие сущности, которые соотносятся не с конкретным предметом (как, например, имена собственные), а с определённой совокупностью предметов и какой-то их «внутренней» особенностью. Так и возникают «категории».

Что-то для нас объединяет все деревья, все столы, всех людей, все дома, хотя они, как вы понимаете, могут быть очень и очень разными, вплоть до неузнаваемости. Деревья бывают карликовыми, Владимир Ильич Ленин использовал пенёк в Разливе в качестве стола, муравейник – тоже чей-то дом, а Гитлер – не человек, но человек, и т. д.

В своё время Платон даже высказал предположение, что эти «сущности» вещей (или «эйдосы», как он их называл) находятся в некоем «мире идей» («эйдосов») и первичны по отношению к реальным предметам.

Он полагал, что эти эйдосы как бы проявляют себя в вещах: чашность – в чашке, лошадность – в лошади, а человеческое – в человеке.

На самом деле, это не просто философия, а очень важный психический механизм: если мы можем найти категорию, которая объединяет в себе разные предметы с единым функционалом и сходными свойствами, нам понятно, что с этими вещами делать.

Мы не смотрим всякий раз на предмет, который используется нами в качестве, например, стола или чашки, как бараны на новые ворота, а знаем, что нам с этим предметом делать, или что, например, от него ждать.

Это, как вы понимаете, существенно экономит силы, и «центристы» – самые экономные из всех. Они буквально живут в мире эйдосов: видят «души» или «личности» в разнообразных субъектах, обожают собак, потому что «они – товарищи», в предметах материальной культуры видят чей-то труд, а в природных процессах – проявления Природы.

Поскольку эссенциализм является универсальным психическим механизмом, укоренённым в нас глубоко физиологически, то понятно, что «центристы» представляют собой базовый тип мышления, проявления которого мы найдём в мышлении любого человека.

Однако, есть у «ядерных центристов» (то есть у людей с ведущим «невротическим радикалом») специфическая особенность. Для них все эти «сущности-эйдосы» – не какое-то абстрактное знание о формальных категориях, для них это именно «существо дела».

О чём идёт речь и как это получается? Для того, чтобы понять это, вернёмся ещё раз к детям и посмотрим на эксперимент, проведённый группой исследователей во главе с психологом Йельского университета Кили Хэмлин.

В этой научной работе исследовалась способность младенцев понимать суть социальных ситуаций. В возрасте шести месяцев мы ещё не умели ни ходить, ни разговаривать. Но как оказалось, уже тогда мы могли определять, кто хороший, а кто плохой на достаточно абстрактных примерах.

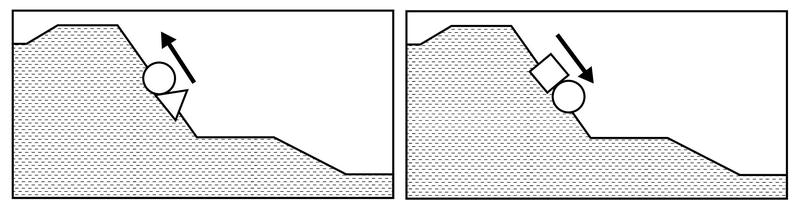

В этом эксперименте младенцы сидели на коленях у родителей, а на экране им показывали нехитрый мультик. Кружок пытался с трудом взобраться на холм, а две другие фигуры оказывали на него воздействие: треугольник помогал, а квадрат – мешал, сталкивая круг вниз с холма (см. рис. № 12).

Рис. № 12. Кадры из мультфильма, который демонстрировался младенцам (стрелками обозначено направление движения «помощника» и «неприятеля»)

После просмотра этого мультфильма ребёнок мог выбрать игрушку: одна была треугольником («помощником»), а другая – квадратом («неприятелем»).

Больше половины шестимесячных младенцев выбрали треугольник, а когда в эксперименте участвовали годовалые дети и старше, то уже все они выбрали игрушку-помощника.

Понятно, что ребёнок смотрел просто на движение каких-то объектов на экране. Чтобы понять, что кто-то из геометрических фигур «хороший», а кто-то «плохой», они должны были воспринять эту ситуацию как социальную (то есть, реконструировать её в зачатках своей дефолт-системы), идентифицироваться с кругом и понять, кто «друг», а кто «враг».

Нам, конечно, кажется, что это очень простое дело – что тут думать-то? Но эта лёгкость говорит лишь о том, что наша дефолт-система реконструирует такие ситуации уже на автомате.

В действительности же это сложная интеллектуальная процедура, требующая от ребёнка мыслительной реконструкции наблюдаемой им ситуации.

Именно эта реконструкция «социальных отношений» (даже если они разворачиваются на примере геометрических фигур) и создаёт «характеры», а ещё глубже – сущности (эйдосы) соответствующих агентов (круга, квадрата, треугольника).

Ещё раз: не они сами – круг, квадрат и треугольник – обладали сущностью. Нет, ребёнок усмотрел в них эти сущности – «хорошего» и «плохого», а также «такого же как я», – потому что видел социальную ситуацию.

Да, Платон может рассказывать нам про «мир идей», но правда в том, что «идеи» (эйдосы, сущности) возникают в нас в процессе реконструкции социальных ситуаций.

Вероятно вам приходилось видеть, как ребёнок ругается на физические предметы или даже бьёт их, если с ними что-то не так.

Ударился о стол – негодует на стол, будто бы это он его ударил, не пишет карандаш – недоволен карандашом, словно тот сделал это специально, сломалась игрушка – она плохая и виновата.

Он как бы берёт над этими физическими предметами социальный, иерархический «верх» – наказывает, бьёт, обзывается.

А в других ситуациях, наоборот, робеет и демонстрирует поведение иерархического «низа»: или, если игрушка его пугает, то подчинение, или, если она ему очень нравится и недоступна, то восхищение.

Иными словами, дети воспринимают ситуации отношений, даже если это физические предметы, как отношения социальные. Из этой материи они и ткут сущности вещей, сами эти сущности как бы рождает социальная ситуация.

Отсюда же и возникающие характеристики: хороший-плохой, правильный-неправильный, любимый-ненавистный и т. д.

Иными словами, когда мы говорим о способности «центриста» видеть в вещах сущности, это не медитативная какая-то практика и не парапсихологический шаманизм, а именно развёртка ситуации (всякая вещь всегда находится в какой-то ситуации как фигура на фоне) в условно социальном контексте.

Конечно, «категориальный эссенциализм» свойственен всем, а «конструктор» вообще только так и думает – абстрактными сущностями.

Но для «конструктора» сущностями являются как бы сами категории, а не нечто в предметах. «Сущность» для него – это, скорее, набор характеристик группы предметов, а не некая центральная субстанция предмета как такового.

Для «центриста» же важно, кому принадлежит тот или иной предмет, какое он имеет к нему отношение, как он его воспринимает, что он для него значит.

То есть, несмотря на «категориальность», все сущности, которые «центрист» видит в предметах, это их как бы личные, собственные характеристики, обусловленные их «биографиями».

Соответственно, «центрист» относится к вещам как к неким действующим агентам социальных взаимодействий. Каждая вещь для него что-то значит в рамках социальных отношений с другими людьми.

Если «конструктор» будет выбирать вам подарок, то он будет думать о каких-то его характеристиках; если «рефлектор», то о том, какой это произведёт на вас эффект; а «центрист» будет думать о месте этого подарка в вашей жизни.

Вот почему, когда мы говорим о центризме «центриста», то всегда предполагается и какая-то целостность, более общий и, как правило, социальный контекст: что это будет значить для человека.

То же самое касается и совершенно абстрактных знаний (научных или профессиональных): «центристу» важно, кто произвёл то или иное открытие, кому принадлежит то или иное умозаключение, какое влияние всё это оказывает на жизнь людей или конкретных персонажей, почему это им может быть (или должно быть) важно.

«Центрист», иными словами, постоянно участвует в некой виртуальной социальной игре, а потому всегда есть и этот аспект целостности, которая связывает «сущность» вещи (или идеи) с пространством социальной реальности. В остальном – это лишь вопрос масштаба: человечество, трудовой коллектив или семья.

«Рефлектор» ещё в меньшей степени озабочен сущностью. Да, он знает, что у предметов есть характеристики, да, он может быть влюблён в конкретные предметы и буквально трепетать, глядя на них.

Но для него важно не то, что этот предмет представляет сам по себе, а то, как сам «рефлектор», с учётом этого предмета, будет восприниматься другими людьми.

Грубо говоря, если мы представим себе коллекционера (Иван Петрович Павлов использовал именно этот пример в своей знаменитой статье «Рефлекс цели»), то:

• «рефлектор» будет рад, например, картине, потому что она делает его знаковым персонажем на рынке антиквариата (отношение к нему других коллекционеров) и в чём-то уникальным (только у него есть эта картина);

• «конструктор» будет рад, потому что эта картина, например, занимает важное место в структуре его коллекции, или обладает какими-то уникальными характеристиками – допустим, написана в период творческого затишья художника или красками, которые он редко использовал;

• «центрист» же будет рад за счёт обретённой общности с автором этой картины, он как бы образует с ним некую связь, некое отношение через неё.

Что ж, самое время вернуться к нашему экзистенциальному мысленному эксперименту – улучшенная копия или оригинал?

Перед «центристом» этот вопрос не стоит, он просто откажется класть эту «игрушку» в «копировальную машину».

Ему покажется это диким и противоестественным. Он будет внутренне настаивать на том, что этот эксперимент невозможен в принципе, а сама эта идея покажется ему оскорбительной и даже бредовой.

И если с вами происходило нечто подобное, когда вы читали установочные условия нашего мысленного эксперимента, то «центриста» в вас достаточно много.

Источник