- Корневая система. Как образуются придаточные корни

- Историческое развитие корня

- Основные функции корня

- Виды корней

- Классификация корневых систем по происхождению и по форме

- Классификация корней по происхождению

- Формирование корневой системы

- Корневая система злаковых культур

- Зависимость корней от природных условий

- Заключение

- БОКОВЫЕ КОРНИ

- Смотреть что такое «БОКОВЫЕ КОРНИ» в других словарях:

- Корень

Корневая система. Как образуются придаточные корни

Корень является важным органом растения. Он выполняет несколько жизненно важных функций: осуществляет почвенное питание, удерживает растение в грунте, участвует в вегетативном размножении, а в некоторых случаях создает запас питательных веществ. В статье особое внимание будет уделено придаточным корням и рассмотрены их функции.

Историческое развитие корня

По данным филогенетики, которая идентифицирует эволюционные изменения среди разных видов жизни на Земле, корень у растения появился позже, чем стебель и лист. Это произошло при переходе растений к существованию на земле. Для закрепления на твердой почве им потребовались особые органы, началом которых послужили подземные веточки, подобные корням, позже превратившиеся в корни. Они не содержат листьев и почек и растут в длину за счет деления верхушечных клеток.

Боковые и придаточные корни появляются из тканей, содержащихся внутри корней и стеблей, точка роста которых для предохранения от повреждений покрыта корневым чехликом. Система корней не прекращает формироваться в период всей жизни и развития растения.

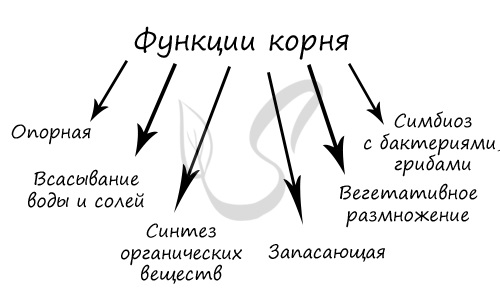

Основные функции корня

Корнем называют осевую, в основном подземную часть высшего сосудистого растения, которая обладает неограниченным ростом в длину вниз к центру земного шара. Основные функции корней состоят в следующем:

- впитывают из почвы вместе с водой минеральные вещества;

- откладывают питательные вещества;

- фиксируют и закрепляют растение в почве;

- взаимодействуют с организмами, находящимися в земле: бактериями и грибами;

- синтезируют гормоны, ферменты и аминокислоты;

- способствуют размножению;

- обеспечивают дыхание.

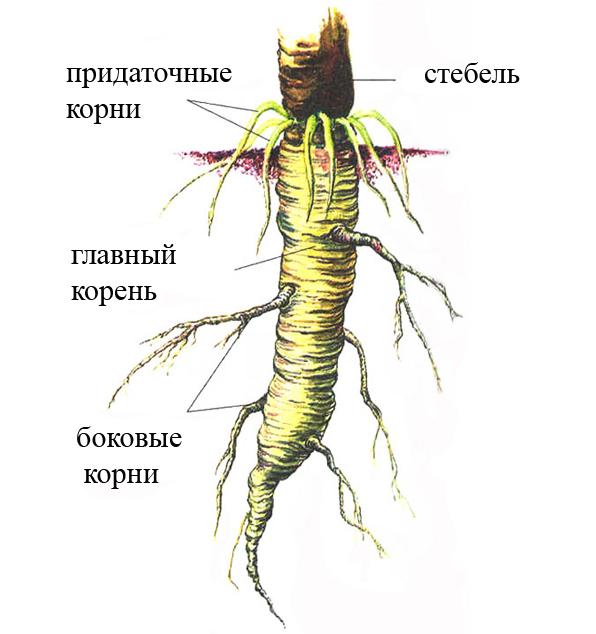

Виды корней

Корневая система растения состоит из совокупности всех корней. Все они разнятся по значимости и происхождению. Существует три вида корней:

- Главный – его развитие происходит из зародышевого корешка семени. Он растет неограниченно и направлен всегда вниз к центру земного шара, причем обладает активной верхушечной тканью, долго сохраняющей способность делиться и образовывать новые клетки.

- Придаточные – по внешнему виду они похожи на боковые и выполняют те же функции. Образуются придаточные корни от листьев, стеблей и старых корней. Благодаря их развитию, растение способно размножаться вегетативно.

- Боковые – развиваются на других корнях, имеющих любое происхождение, являются образованиями второго и следующих порядков ветвления. Их возникновение происходит с деления особой меристемы (образовательной ткани способной делиться), расположенной на периферийном участке центрального цилиндра корня.

Каждый из корней: главный боковой и придаточный способны ветвиться. А это существенно увеличивает корневую систему, что улучшает питание растения и укрепляет его в почве.

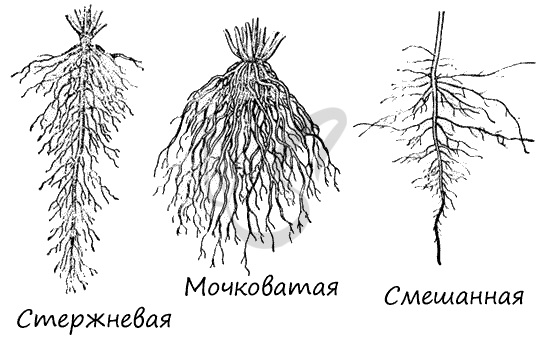

Классификация корневых систем по происхождению и по форме

Совокупность всех корней растения: основного, боковых и придаточных формирует корневую систему. Их различают три типа:

- Стержневую – у растения преобладает развитие главного корня. Он длинный и по толщине существенно превосходит боковые. Стержневая система характерна для многих двудольных: клевера, фасоли, одуванчика.

- Мочковатую – преобладают придаточные корни, а также боковые. Главный – развивается медленно и рано прекращает рост. Такая корневая система присуща ржи, луку, кукурузе.

- Смешанная – при крупном главном корне, может быть стержневой, мочковатой – при одинаковой величине всех корней.

Часто внутри одной системы корни выполняют различные функции:

- скелетные, создают опору растению;

- ростовые – отмечается усиленный рост и небольшое ветвление;

- сосущие – тонкие, обильно ветвятся.

Классификация корней по происхождению

По происхождению корни подразделяются на несколько видов. Главный корень формируется из корешка зародыша и включает в себя главный корень и боковые корни нескольких порядков. Такая система наблюдается у большей части деревьев и кустарников, а также у травянистых, зародыш которых содержит только одну семядолю и ряда двудольных многолетников.

Придаточный корень – происходит его образование на листьях, стеблях, старых корнях, а иногда на цветках. Такой источник корней считается примитивным, потому что он свойственен споровым растениям. Смешанный – встречается у растений с одной и двумя зародышевыми долями. Сначала из семени начинает расти и развиваться главный корень, но к осени первого года жизни его рост прекращается, и система главного корня составляет малую часть всей корневой системы. На второй и последующие года придаточные корни образуются в междоузлиях, узлах, над и под узлами. Примерно через три года главный корень отмирает и у растения остаются только корни на стеблях и листьях.

Формирование корневой системы

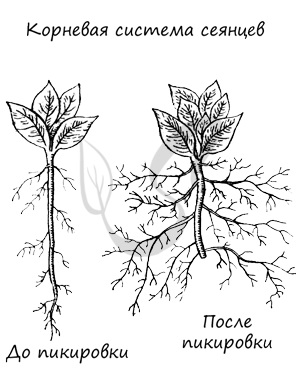

Когда повреждается кончик корня, прекращается его рост в длину. При этом начинает образовываться много боковых корней, располагающихся неглубоко, в плодородном слое грунта. Используя это свойство, например, пересаживая капусту, отщипывают (прием называют прищипкой) кончик главного корня и пересаживают растение с помощью палочки (пики) – пикируют растение.

Оно, с хорошо развитой корневой системой, получает больше питательных веществ и воды, поэтому быстрее растет и развивается. Увеличить количество корней в питательном слое земли можно и при помощи окучивания. Для этого околоназемный ствол растения засыпают грунтом, тогда придаточные корни отрастают от него, добывая дополнительное питание. Окучивание обычно проводят после дождя или обильного полива при высоте растения не меньше 20 см, а повторное – спустя две недели. Во время этой процедуры почва рыхлится, что обеспечивает хороший рост корней. На дачных участках, например, для окучивания картофеля используют мотыги, а на полях – разные виды окучников.

Корневая система злаковых культур

Среди цветковых растений злаковые культуры занимают особое положение. Они подразделяются на культурные и луговые. Для всех характерна мочковатая корневая система. Образуется она при недоразвитом главном и ранней его замены на придаточные корни растения. Они закладываются еще в стебельке зародыша и начинают развитие при прорастании семени вместе с главным корнем. А через несколько дней начинают появляться вторичные корни, которые образуются из подземных стеблевых узлов. А у таких культур, как сорго и кукуруза, развитие корней происходит из надземных узлов, близко расположенных к верхнему слою почвы. Они помогают растению сохранять устойчивость во время сильного ветра. Первичные корни злаковых проникают на большую глубину, но основная их масса располагается в верхнем, плодородном слое.

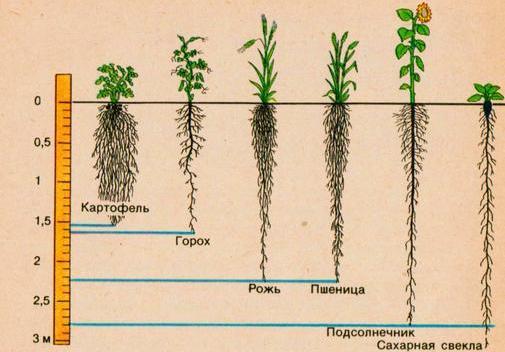

Зависимость корней от природных условий

Основной корень растений, содержащий зародыш с двумя семядолями, обычно сохраняется весь период их существования. Зародышевый корешок однодольных, наоборот, быстро отмирает, развития главного корня не происходит, а от основания побега начинает происходить разветвление корней нескольких порядков. Развиваются придаточные корни на листьях и стеблях. Эта особенность растений используется для размножения как листовыми, так и стеблевыми черенками. Первым способом разводят бегонию, фиалку, вторым – черную смородину, иву, тополь. Подземные черенки (корневища) часто используют для размножения лекарственных растений – купены, ландыша.

Высшие споровые растения – папоротник и хвощ — главного корня вообще не имеют, у них корни ветвятся только от корневища. У некоторых двудольных (крапивы, сныти) часто происходит отмирание главного корня, зато появляются другие, отходящие от корневищ. Глубже всего в землю проникают корни стержневой системы. Зато мочковатые корни растений предупреждают эрозию почвы и участвуют в создании дернового покрова. Корневая система растений в неодинаковых природных зонах и на различных почвах не одинакова. Известно, что корни могут уходить до 40 и более метров в глубину в пустынях, при глубоком залегании грунтовых вод. А вот эфемеры, имеющие поверхностное залегание корней, из-за нехватки влаги приспособились за короткий период времени проходить все фазы вегетации. Корни кустарника саксаул, растущего в пустыне, питаются водой в разные периоды года из неодинаковых земных слоев. Развитие системы корней у каждого вида растений находится в зависимости от природных условий, но в то же время одинаково для одной разновидности.

Заключение

Без корней жизнь высших сосудистых растений невозможна. Для получения полноценного питания, включающего минеральные вещества и воду, необходима развитая корневая система, состоящая из боковых, основного и придаточных корней.

Помимо этого, корни удерживают растение в почве, оберегая его от проливных дождей и сильного ветра, а также способствуют размножению. Да и на почву они влияют благотворно, укрепляя ее верхний слой у неплотных, песчаных, делая более рыхлыми глинистые и каменистые грунты.

Источник

БОКОВЫЕ КОРНИ

Словарь ботанических терминов. — Киев: Наукова Думка . Под общей редакцией д.б.н. И.А. Дудки . 1984 .

Смотреть что такое «БОКОВЫЕ КОРНИ» в других словарях:

боковые корни — корни, образующиеся на корнях любого происхождения (как главных, так и придаточных) … Анатомия и морфология растений

боковые корни — разветвления главного и других корней … Сельскохозяйственный словарь

корни колючки — придаточные или боковые корни, преобразованные в колючки, напр. у некоторых пальм … Анатомия и морфология растений

КОРНИ АЛТЕЯ — ( Rаdices Аlthaеае ). Собранные осенью или весной, очищенные от пробкового слоя и высушенные боковые и неодеревеневшие стержневые корни дикорастущих и культивируемых растений алтея лекарственного (Аlhаеае оfficinalis L.) и алтея армянского… … Словарь медицинских препаратов

Боковые канавы. — 2.09.3. Боковые канавы. Нарезаются кюветы в соответствии с чертежами, производится вертикальная и горизонтальная планировка дна боковых канав. Удаляются все выступающие корни, пни, камни и подобные предметы. Боковые канавы должны очищаться от… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Досковидные корни — Дерево с досковидными корнями … Википедия

втягивающие корни — Синонимы: контрактильные корни придаточные или боковые корни с хорошо выраженной способностью к продольному сокращению, в результате чего побеги втягиваются в почву … Анатомия и морфология растений

дыхательные корни — Синонимы: пневматофоры боковые корни с хорошо выраженной аэренхимой; отличаются положительным гелиотропизмом и выходят на поверхность почвы, достигая в высоту 50 см. Д. к. характерны для растений заболоченных местообитаний … Анатомия и морфология растений

якорные корни — мощные боковые корни древесных растений, препятствующие выворачиванию растений из почвы при сильных ветрах … Анатомия и морфология растений

досковидные корни — боковые (редко – придаточные) корни некоторых тропических деревьев, отходящие от основания ствола, имеющие уплощенную по вертикали форму и служащие дополнительной опорой дереву … Анатомия и морфология растений

Источник

Корень

Корень — вегетативный орган растения, обладающий положительным геотропизмом (растет по направлению силы притяжения), имеющий цилиндрическую форму и радиальную симметрию. До тех пор пока на кончике корня есть верхушечная (апикальная) меристема, корень способен к росту. Ключевое отличие корня от побега в том, что верхушечная меристема защищена корневым чехликом, который покрывает ее. Запомните также, что на корне никогда нельзя найти листья. Основные функции корня:

- Опорная функция — закрепляет растение в почве (заякоривание)

- Всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ из почвенного раствора

- Синтез органических веществ — в клетках корня происходит образование важных для растения соединений (алкалоиды, гормоны, аминокислоты)

- Запасание питательных веществ — корень накапливает крахмал, масла

- Вегетативное размножение — может осуществляться частями корня

Иногда на корнях закладываются придаточные почки — так называют почки, которые закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками.

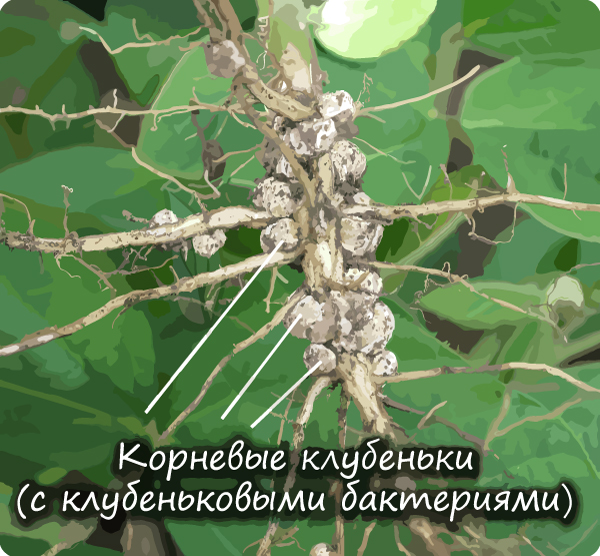

Симбиоз с бактериями, грибами

Клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии объединяются на корнях в особые образования — клубеньки. Эти бактерии способны преобразовывать атмосферный азот (молекулярное вещество) в азотсодержащие сложные вещества, которые усваиваются растениями. С мицелием грибов корень образует симбиоз, который называется микориза (или грибокорень).

Корневая система и происхождение корней

Корневую систему образуют в совокупности все корни растения. Она обеспечивает надежное заякоривание растения в почве. У растений встречается три основных типа:

- Стержневая корневая система

Хорошо выражен, развит главный корень, выделяется на фоне остальных корней. Боковые и придаточные корни не выделяются, занимают по отношению к главному подчиненное положение. Характерна для двудольных растений: клевера, одуванчика лекарственного, лопуха большого.

Мочковатая корневая система

Главный корень не развит или быстро отмирает, преобладают придаточные корни, растущие от побега. Корни равнозначны между собой. Мочковатая система характерна для большинства однодольных растений: лук репчатый, злаки. Для некоторых двудольных: подорожник большой, лютик едкий.

Смешанная корневая система

Можно отличить главный корень, он выделяется по размеру. Однако, хорошо развиты множественные придаточные и боковые корни. Смешанная корневая система характерна для клубники, земляники.

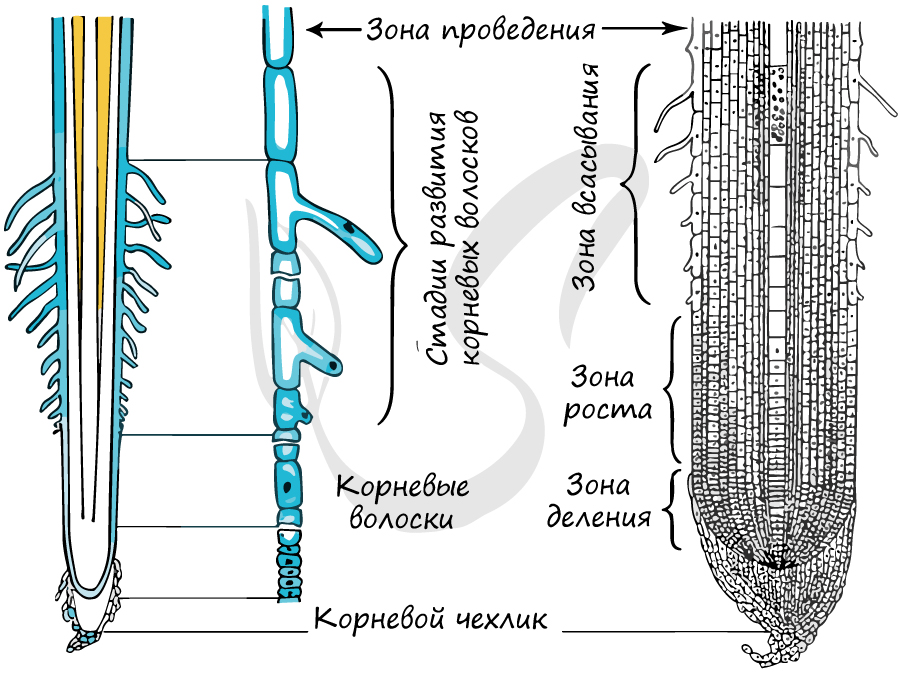

Зоны корня

Зоны корня являются отражением его роста и развития. Я всегда говорю учениками, что воображение — это самое важное. Представьте корень, растущий вглубь почвы. Он сталкивается со множеством проблем и задач, которые зоны корня помогают решать. По мере роста вглубь, зоны корня сменяют друг друга в направлении роста. Итак, какие же зоны корны выделяют?

- Зона размножения (деления)

Это зона представлена мелкими, быстро делящимися клетками верхушечной (апикальной) меристемы, расположенной на верхушке конуса нарастания. Такие молодые клетки особенно уязвимы, поэтому с целью защиты зону размножения покрывает корневой чехлик. Его клетки постоянно погибают от соприкосновения с почвой, образуя слизистый чехол, способствующий росту корня вглубь почвы и снижающий трение о почву.

Корневой чехлик у злаковых растений образуется из меристематических клеток, совокупность которых называется калиптрогеном. У двудольных растений имеется дерматокалиптроген, из которого помимо корневого чехлика развивается протодерма, из которой далее дифференцируется ризодерма (эпиблема).

Зона роста (растяжения)

В этой зоне поделившиеся «молодые клетки — взрослеют», набирают цитоплазматическую массу, увеличиваются в размерах. Именно за счет их роста зона деления корня проталкивается вглубь почвы, что и обеспечивает рост корня.

Здесь происходит дифференцировка клеток, формируются основные типы тканей. Клетки ризодермы (эпиблемы) образуют корневые волоски — волосовидный вырост. Важно отметить, что корневой волосок это вырост одной клетки. Однако клеток очень много, и в совокупности все их корневые волоски существенно увеличивают площадь всасывания корня. Врастая в почву, корневые волоски выполняют одну из важнейших функций корня — всасывание воды и растворенных в ней минеральных солей из почвенного раствора. По длине зона всасывания занимает 1-1,5 см.

По мере роста корня вглубь почвы корневые волоски отпадают, когда-то активная зона всасывания теперь становится другой крайне важной зоной — проведения. По протяженности зона проведения корня превосходит все остальные: она тянется вплоть до корневой шейки — места перехода корня в стебель, достигает десятков сантиметров.

Пикирование (пикировка) корня

Это удаление верхушки главного корня вместе с зоной размножения. Таким образом садоводы останавливают рост главного корня и стимулируют развитие боковых и придаточных корней, корневая система получается разветвленной, и растение дает хороший урожай.

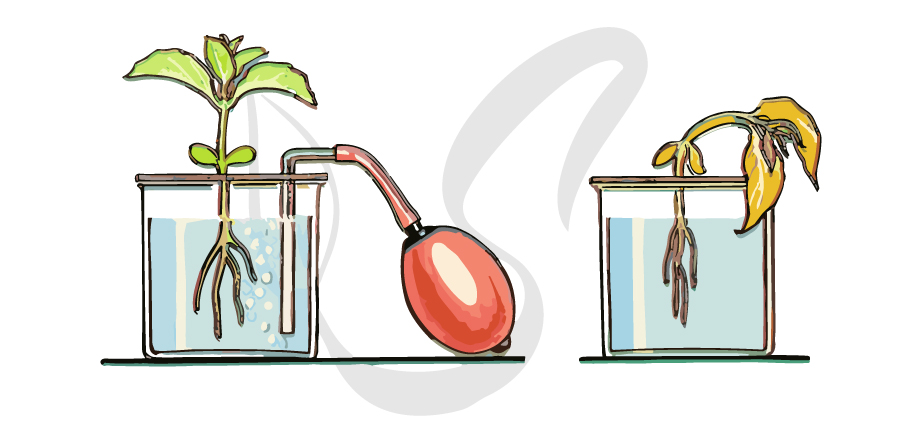

Корневое дыхание

В корнях идет процесс дыхания, подобно тому, как и в других органах. Для нормального роста и развития к корню должен поступать свежий воздух, содержащий кислород. При плохой структуре почвы ее насыщение водой приводит к настоящему кислородному голоданию корней — асфиксии, и далеко не все растения устойчивы к этому явлению. Есть виды, которые совершенно не переносят затоплений и требуют хорошей аэрации почвы — дуб черешчатый, бук.

Отметьте для себя важность аэрации корней растения, посмотрев на следующий опыт. С помощью груши в левой части рисунка в воду накачивают воздух, частично растворяющийся в воде — корни получают кислород, растение развивается. Справа корневое дыхание затруднено, развитие растения замедлено, и, если асфиксия корней продолжится, растение погибнет.

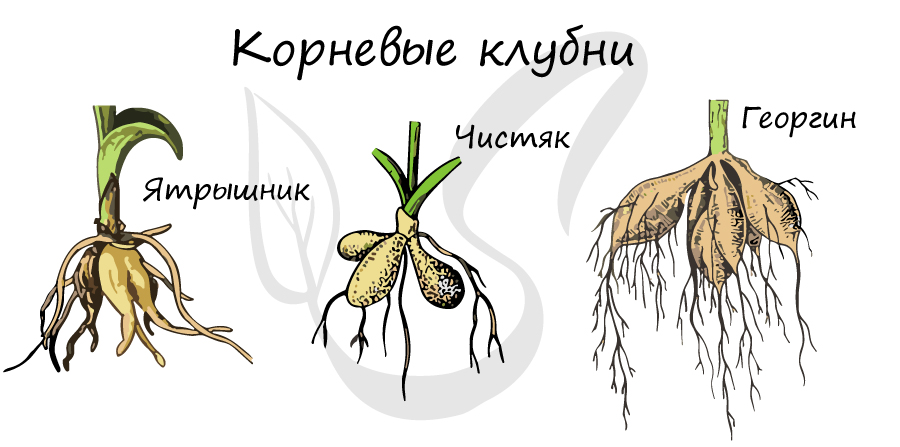

Видоизменения корней

Запасающий орган, в котором складируется крахмал, сахароза, белки, клетчатка, минеральные соли. Формируется корнеплод из главного корня и основания стебля побега. Корнеплод характерен для двулетних растений: свеклы, петрушки, брюквы, моркови.

В первый год жизни у них формируется корнеплод с запасом питательных веществ, к осени надземная часть отмирает. Следующей весной растение «оживает» именно благодаря запасу веществ в корнеплоде с прошлого года. На второй год растения плодоносят и цветут, после чего отмирают полностью.

Представляют собой видоизменения боковых и придаточных корней. Выполняют запасающую функцию. Внешне утолщены и напоминают клубни. Имеются у чистяка, ятрышника, георгина, батата (сладкий картофель).

Некоторые растения образуют корни в воздушной среде. Воздушные корни встречаются у лиан и эпифитов, растущих в условиях тропиков, где воздух настолько влажный, что из него в буквальном смысле можно всасывать воду, что и делают воздушные корни. Многослойная покровная ткань воздушных корней подобно губке впитывает воду из влажного воздуха. Имеются у тропических папоротников, орхидеи, монстеры.

Слово эпифиты происходит от греч. ἐπι- — «на» и φυτόν — «растение», так обозначают растения, прикрепленные или произрастающие на других растениях, при этом совершенно не получающие от них питательных веществ, то есть явление паразитизма исключается.

Это видоизмененные придаточные корни, выполняющие опорную функцию. Они прикрепляют растения к объектам окружающей внешней среды: стволам деревьев, фасадам зданий, корни прицепки помогают занять растению наиболее благоприятное с точки зрения освещенности место. Яркий примеры — плющ, ваниль.

Видоизмененные придаточные одревесневшие корни, растут на стволах и ветвях до почвы, у ее поверхности сильно разветвляются, тем самым «подпирая» растение. Придают опору растению и его ветвям, закрепляют его в почве. Встречаются у тропических растений: баньян, фикус.

Формируются у растений, произрастающих в воде или на болоте, в качестве механизма адаптации к недостаточному снабжению корней воздухом. Они приподнимаются над поверхностью воды и поглощают воздух. Такие корни имеет болотный кипарис (таксодиум).

Образуются на стволах деревьев для опоры. Могут поддерживать ствол дерева над уровнем воды при затоплениях, укрепляют растение в иле или песчаном грунте приливной полосы морских побережий. Имеются у пандануса.

Видоизменения корней растений-паразитов, с помощью которых они высасывают питательные вещества из клеток растения-хозяина. Эти корни внедряются в стебли других растений и поглощают их соки: воду, растворенные в ней минеральные вещества, органические вещества. Имеются у повилики и заразихи. У омелы, погремка тоже имеются корни-присоски, но они всасывают только воду и растворенные в ней соли.

Бактериальные клубеньки представляют собой видоизмененные боковые корни, которые образуются в результате симбиоза растения и азотфиксирующих бактерий.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник