Асимметричный ответ

«Асимметричный ответ» — термин, впервые применённый Михаилом Горбачёвым после оглашения Соединёнными Штатами своей программы стратегической оборонной инициативы.

Что на самом деле стояло за «асимметричным ответом», было долгое время неизвестно из-за грифа секретности. Как выяснилось позже, предполагалось сбивать американские спутники с помощью специально построенных наземных лазерных установок [1] .

Уже после окончания холодной войны термин использовался в политике и в журналистике в качестве крылатого выражения, означающего нестандартный, оригинальный ответ на действия оппонента.

См. также

Примечания

- ↑Как ковалась асимметричность. Независимое военное обозрение (17 октября 2008). Архивировано из первоисточника 25 марта 2012.Проверено 19 февраля 2011.

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Асимметричный ответ» в других словарях:

Противоракетная оборона США — Эмблема Управления противоракетной обороны Национальной гвардии США Система противоракетной обороны территории США (НПРО) (англ. National Missile Defense NMD) создаётся, согласно заявлениям Американской администрации, для защиты… … Википедия

НПРО — Координаты: 63°57′14″ с. ш. 145°44′06″ з. д. / 63.953 … Википедия

ПРО США — Координаты: 63°57′14″ с. ш. 145°44′06″ з. д. / 63.953 … Википедия

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — Президент США Р. Рейган и Генеральнй секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв подписывают Договор в Белом Доме, 1987 год. Марка СССР, Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности декабрь 1987 г. 7 декабря 1987 года в Вашингтоне … Википедия

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — Президент США Р. Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв подписывают Договор в Белом Доме, 1987 год … Википедия

РСМД — Президент США Р. Рейган и Генеральнй секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв подписывают Договор в Белом Доме, 1987 год. Марка СССР, Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности декабрь 1987 г. 7 декабря 1987 года в Вашингтоне … Википедия

Украинский кризис: хроника противостояния в августе 2014 г — Массовые антиправительственные акции начались в юго восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона,… … Энциклопедия ньюсмейкеров

Лёгкие крейсера типа «Альберико да Барбиано» — Лёгкие крейсера типа «Альберико да Барбиано» … Википедия

Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ — Институт бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета (ИБМТ БГУ) Международное название School of Business and Management of Technology of Belarusian State University (SBMT BSU) Девиз Отвечая на вызовы настоящего,… … Википедия

РТ-2ПМ2 — «Тополь М» … Википедия

Источник

Асимметричные приношения

Что такое ассиметричный ответ? Это когда тебе дали по щеке, а ты другую подставляешь. Нет, такая асимметрия мне не нужна! А то что получается? Идёшь по улице, в одной руке сумка, в другой- авоська, у тебя сумку вырывают, ты грабителя догнал и авоську ему суёшь?

В святом писании, из которого эта «дорожная карта» и была срисована, на такого рода случаи есть, что называется план А и план Б. Вот те, кто нам план А навязывают, сами исключительно по плану В действуют: око за око, зуб за зуб. А из нас терпил всемирных делают, чтобы самим не огрести, видимо, если мы-то симметрично станем действовать, по принципу «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет».

Я за симметрию: отобравшего догнать, отобранное отобрать, наподдавать от души. Чтобы неповадно было.

Помнится, один из самых ассиметричных в истории мира ответов был на высылку из Америки российских дипломатов и блокировку имущества дипмиссии России. Москва тогда заявила, что не собирается «нагнетать охлаждение отношений с США, это останется односторонним шагом президента Обамы».

Уж такое небывалое дружелюбие мы демонстрировали! Уж так на плевок раскланивались и руку плюющего целовали: «Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль».

Если есть в истории человечества более ассиметричный ответ, прошу сообщить. Почему-то книга рекордов Гиннеса никак не прореагировала на сей рекорд.

Вы нас — под тылы коленом, отбираете наше имущество, а мы вас – под белы руки в Кремль, и подарок каждому.

Жест не остался незамеченным, был по достоинству оценён, повлёк не менее асимметричный ответ: на нас обрушился вал санкций, гибридная война, обвинения во всех катаклизмах мира… Видимо, всё это нам попёрли в надежде, что опять будет асимметрия. Опять — подарки, приношения, послабления, поощрения. Если мы так на оплеухи реагируем, так чего бы не лупить? Вы нам наподдали, а мы вам — подарок. Вы у нас отобрали — а мы вам в ваши банки на безвозвратной основе наш стабилизационный фонд. Этот российский стабилизационный фонд стабилизирует Америку. Но разве это важно? Главное – стабилизация. А кого и что — разве это главное? Весь мир — наш общий дом. Американец ест — а россиянин сыт бывает.

И пошла асимметрия за асимметрией. От этого нас кособочит так, что страна того и гляди рухнет.

Не обошлось без асимметрии и при новомодной болезни. Живы в памяти ристалища на поле создания вакцины: кто вперёд? Потом на этапе признания: вы — нашу, мы – вашу. Западники сразу заявили: вашу не признаем. Наши поразили смелостью: ах так? И мы вашу- не признаём. Только баш на баш.

Запад изумился: Россия слово молвит, позицию отстаивает? Никакого признания вашей вакцины всё равно не дождётесь! Наши фрондируют: и вы не дождётесь. Наше слово- крепче гороху.

Западники изумились упрямству наших властей: чего рогом-то упёрлись? С чего бы это? Западники просто не учли, что завод по производству чудо-вакцин в руках тех самых принимающих решение о признании. И им, эффективным собственникам вакцинопредприятий, конечно, надо, чтобы кололись шприцами с их правильными, то есть приносящими им доход, вакцинами.

И было интересно, когда товарищам-вакциновдадельцам объяснят, кто в их доме хозяин. Или когда сами догадаются.

Как бы то ни было, и вот уже партия, «честно выигравшая на выборах», предлагает признать иностранные прививки. «Россияне, сделавшие прививку иностранной вакциной, тоже смогут оформить себе QR-код», сообщила Голикова, в представлениях не нуждающаяся. «Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода», — рассказала она на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме.»

То есть неважно, от чьей вакцины антитела, получайте разрешение.

Кто бы сомневался в таком развитии событий! Ведь все Голиковы, все члены ЕР, все эффективные собственники и такие же по эффективности менеджеры живут не в России. Здесь они — вахтовым методом — колымят. Живут они на тёплых берегах (не Крыма или Краснодарского края), в высоких горах (не Кавказа или Алтая). А там наши вакцины не действительны. И как быть? Правильно: колоться признаваемыми на Западе, в местах их проживания, и лоббировать признание иностранными вакцинами.

По телевизионному каналу бравый представитель лучшей партии земли на вопрос телеведущего, чем вызвана такая инициатива, голосом народного заботника сказал: пусть Запад наши вакцины не признаёт — он это делает из вредности. А мы их вакцины признаем, потому что мы думаем о пользе для людей, о их свободном выборе вакцин и лечений.

Я плакал! Честное слово! Ведь могут, когда хотят, о народе подумать, а не только о себе. Отцы родные. И пенсию подняли не из-за вредности, а только ради нашей пользы. И цены гоните «всё выше, выше и выше». Не перечесть ваших забот. Рабов-то на галерах — полный терем на Охотном ряду.

А вот даже инсайдеры сообщают: «сторонниками положительного «вердикта» по выдаче QR-кодов гражданам с антителами выступают в том числе представители российской элиты, поскольку многие ревакцинировались западными вакцинами, которые в России пока не признают».

Если отыщете хоть одно деяние властей, направленное на пользу людей, которые чиновники меж собой величают «простыми людьми» или короче «быдлом», дайте знать. Хочется найти хоть одно исключение, которое подтверждает правило: все усилия властей направлены на улучшение только их жизни.

Нажмите «Подписаться на канал», чтобы читать «Завтра» в ленте «Яндекса»

Источник

«Ассиметричный ответ»

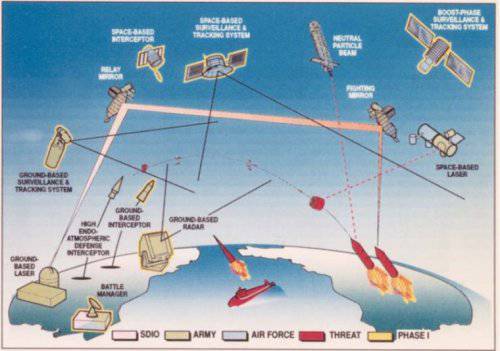

Одним из направлений военного строительства в США является создание многокомпонентной системы противоракетной обороны. Республиканской администрацией Джорджа Буша-младшего решено развернуть третий позиционный район ПРО в Восточной Европе — в дополнение к двум, существующим непосредственно на территории США (в Калифорнии и на Аляске). Это уже не первая попытка американцев уменьшить способность Стратегических ядерных сил России к ответному удару.

В начале 1980-х годов, во времена президентства Рональда Рейгана, официальным Вашингтоном была выдвинута «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), которую журналисты прозвали программой «звездных войн». Тогда СССР выработал стратегию контрмер, которая вошла в историю как «асимметричный ответ». Опыт тех лет остается, как представляется, актуальным и сегодня — естественно, с коррекцией на новый, более высокий уровень военных технологий.

В связи с этим внимание привлекает только что вышедшая в московском издательстве «ЛЕНАНД» работа «Как готовился «асимметричный ответ» на «Стратегическую оборонную инициативу» Р. Рейгана. Велихов, Кокошин и другие». Ее авторы профессор МГИМО МИД РФ С.К. Ознобищев, один из участников разработки советского «асимметричного удара», генерал-полковник в отставке В.Я. Потапов, в недавнем прошлом заместитель секретаря Совета Безопасности РФ, и генерал-полковник в отставке В.В. Скоков. Они рассматривают советскую стратегию «асимметричного ответа» как один из наиболее интересных примеров комплексной стратегии политико-военного плана (включавшей в себя дипломатические и политико-пропагандистские меры, а также конкретные программы развития систем вооружений и их научно-технической базы).

Напомним, что в 1983 году государственное руководство США объявило, что задача научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе СОИ состоит в том, чтобы сделать ядерное оружие «устаревшим и ненужным». Реализация этой задачи подорвала бы основы сложившегося тогда в мире биполярного равновесия и стратегической стабильности. Авторы изданной «ЛЕНАНДом» работы отмечают, что сообщение о выдвижении СОИ было воспринято значительной частью высшего советского руководства не просто отрицательно (что было обоснованно), но и «весьма нервно». Это укрепило Рейгана и его «команду» во мнении, что они «на правильном пути».

Сам по себе Рейган, как следует из опубликованной работы, не был карикатурным персонажем, как его порой представляют. Несмотря на всю свою антипатию к СССР как к «империи зла», он стремился к достижению договоренностей с Москвой в области контроля над вооружениями. Мало кто знает, что Рейган писал рукописные обращения ко всем лидерам СССР, которые в то время быстро сменяли друг друга (Ю.В. Андропову, К.У. Черненко, М.С. Горбачеву), с предложением о личной встрече. Но ответов в Вашингтоне не получали. Обращение к Горбачеву было обнаружено в недрах нашей бюрократической машины только после уведомления с американской стороны.

Разумеется, Рейган, начинавший свою карьеру киноактером, не разбирался в военно-технических вопросах и поначалу попал под влияние таких научных авторитетов США, как «отец американской водородной бомбы» Эдвард Теллер и физик Лоуэлл Вуд. Те доказывали главе Белого дома, что возможны чисто технические решения проблем обеспечения национальной безопасности США. И все же взгляды американского президента под давлением меняющихся геополитических реалий, аргументов и предложений советской стороны (во многом обеспеченных скоординированными действиями видных отечественных и американских ученых) претерпели существенную эволюцию в сторону реализма.

В конечном итоге программа СОИ так и осталась нереализованной в своем «полноценном виде». Под влиянием критики извне и изнутри США со стороны признанных авторитетов научного мира и видных политиков американский конгресс прибег к своей излюбленной для подобных случаев практике — он стал сокращать выделение запрашиваемых средств на наиболее одиозные и дестабилизирующие проекты.

АВТОРЫ брошюры указывают, что компоненты «асимметричной стратегии» советской стороны разрабатывались в Академии наук СССР, в ведомственных НИИ (среди последних особо отмечены разработки ЦНИИмаш Министерства общего машиностроения СССР во главе с Ю.А. Мозжориным и В.М. Суриковым, 4-й ЦНИИ Минобороны). Концепция «асимметричного ответа», а тем более ее конкретные программы реализовывались, как следует из брошюры, преодолевая большие препятствия. В СССР к 1980-м годам сложилась традиция преимущественно симметричных действий — действий «острие против острия».

И эта традиция проявила себя, когда перед Кремлем стал вопрос о том, как отвечать вызов Рейгана. Требовалось найти оптимальную модель действий на случай развертывания американцами многоэшелонной противоракетной обороны, чтобы обеспечить возможность советским ракетно-ядерным средствам в ответном ударе нанести «неприемлемый ущерб» агрессору.

Главную роль в принятии решения в пользу формулы «асимметричного ответа» сыграла группа советских ученых во главе с физиком-ядерщиком, вице-президентом Академии наук СССР Е.П. Велиховым, курировавшим в то время по академической линии фундаментальные и прикладные исследования в интересах обороны. Открытой частью этой группы был созданный Велиховым (с одобрения высшего руководства СССР) Комитет советских ученых в защиту мира, против ядерной угрозы.

Длительное время Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова — в головном институте атомной промышленности СССР. В 1975 году он стал руководителем советской термоядерной программы. Широкий диапазон знаний Велихова, его глубокое понимание проблем фундаментальной и прикладной науки, как отмечается в брошюре, способствовали тому, что он оказался в числе лидеров отечественного академического сообщества, поставивших ребром вопрос о развитии информатики в нашей стране.

Дело в том, что к концу 1970-х годов у СССР складывалось значительное отставание от США, Японии и других развитых стран в информационно-коммуникационной сфере. Сказались стратегические ошибки в развитии электронно-вычислительной техники, сделанные советским руководством в 1960-е годы, когда было решено копировать американскую вычислительную технику компании «IBM» — вместо того, чтобы продолжать собственные разработки, воплотившиеся ранее в такие известные ЭВМ, как «Стрела» и «БЭСМ-6».

Внося предложения по конкретным элементам советской программы «анти-СОИ», Велихов приложил немало усилий, чтобы развивалась информационно-аналитическая составляющая советского «асимметричного ответа». Во многом благодаря ему были заложены основы возрождения отечественных разработок в области суперЭВМ общего назначения, что привело к созданию машин серии СКИФ.

Правой рукой в «группе Велихова» был А.А. Кокошин, занимавший в то время пост заместителя директора Института США и Канады (ИСКАН) АН СССР. До назначения на этот пост он руководил отделом военно-политических исследований этого института, став преемником заслуженного ветерана военной разведки генерал-лейтенанта М.А. Мильштейна. В этом же отделе ИСКАН трудился генерал-полковник Н.А. Ломов, занимавший в свое время пост начальника Главного оперативного управления Генерального штаба. В ходе Великой Отечественной войны Ломов в должности заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба не раз лично докладывал Верховному Главнокомандующему обстановку на фронтах.

Интересно, что сын Ю.В. Андропова Игорь Юрьевич, работавший в Управлении планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР, по совместительству трудился в этом же отделе военно-политических исследований старшим научным сотрудником. В 1983 году, Андропов-старший, будучи уже Генеральным секретарем ЦК КПСС, планировал ввести у себя должность помощника по национальной безопасности, и на эту должность рассматривался Кокошин (в конце 1983 года предполагалось представление Кокошина генсеку, но оно не состоялось из-за резкого ухудшения состояния здоровья Андропова).

В целом отдел военно-политических исследований ИСКАН в 1980-е годы представлял собой уникальный междисциплинарный коллектив, сыгравший важную роль в выработке стратегии «асимметричного ответа». И работа «Как готовился «асимметричный ответ» на СОИ. » интересна своим подробным рассказом о «кухне» напряженной интеллектуальной работы, когда решалось, как нейтрализовать рейгановские «звездные войны». В частности, сама идея асимметричности возникла благодаря тому, что в отделе обратили внимание Кокошина на труды забытого в то время отечественного военного теоретика А.А. Свечина, который внимательнейшим образом исследовал применение асимметричных стратегий в разные периоды истории. Как считает сам Кокошин, в формировании «идеологии асимметричности» для него важную роль сыграл также трактат выдающегося древнекитайского теоретика и стратега Сунь Цзы — как в военно-техническом, так и в политико-психологическом измерении. Идеи асимметричности и легли в основу серии научно-технических отчетов, подготовленных «группой Велихова».

ИНТЕРЕСЫ обеспечения эффективного политико-психологического воздействия на американскую сторону и «нейтрализации» аргументации лоббистов СОИ потребовали от «группы Велихова» публичных выступлений — как перед отечественной аудиторией, так и перед зарубежной. В 1987 году на международном форуме «За безъядерный мир, за международную безопасность» в Москве имела место дискуссия по проблемам стратегической стабильности между Кокошиным и академиком А.Д. Сахаровым. Наибольшие расхождения в их выступлениях касались роли наземных межконтинентальных баллистических ракет шахтного типа.

Сахаров в то время утверждал, что такие МБР — это оружие «первого удара», поскольку они-де являются наиболее уязвимой частью стратегической ядерной триады у каждой из сторон. Сторона, «опирающаяся в основном на шахтные ракеты, может оказаться вынужденной в критической ситуации к нанесению «первого удара», говорил он. Опираясь на эти аргументы, академик считал необходимым при сокращении стратегических ядерных арсеналов принять принцип «преимущественного сокращения» МБР шахтного базирования.

Фактически, указывается в брошюре, логика размышлений Сахарова во многих чертах совпадала с аргументацией ряда американских политиков и экспертов, требовавших в процессе ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений прежде всего сокращения советских шахтных МБР, что привело бы к «перекраиванию» стратегической ядерной триады СССР.

Исторически сложилось так, что у СССР именно МБР шахтного базирования составляли львиную долю арсенала СЯС. К тому же шахтные МБР в СССР были наиболее технически совершенными средствами и наземный компонент советских СЯС обладал наиболее отработанной системой боевого управления.

Кокошин же указывал на то, что угроза ответно-встречного или встречного удара является дополнительным фактором ядерного сдерживания, и поэтому шахтные МБР не могут рассматриваться как оружие «первого удара». Его позиция основывалась на предметном знании характеристик различных компонентов стратегических ядерных сил обеих сторон.

Вместе с тем надо признать, что значительная часть выступления Сахарова, посвященная проблеме СОИ, «работала» на СССР. Академик заявил, что «СОИ неэффективна для той цели, для которой она, по утверждению ее сторонников, предназначена», поскольку компоненты противоракетной обороны, размещенные в космосе, могут быть выведены из строя «еще на неядерной стадии войны, и особенно в момент перехода к ядерной стадии с помощью противоспутникового оружия, космических мин и других средств». Аналогично «будут разрушены многие ключевые объекты ПРО наземного базирования».

Аргументы Сахарова, имевшего на Западе большой авторитет, ставили под сомнение способность широкомасштабной ПРО США обеспечить эффективную защиту от «первого удара». Они во многом совпадали с тем, что было представлено в открытых отчетах «группы Велихова» и в ряде публикаций американских и западноевропейских ученых — противников программы СОИ.

Одной из составляющих, определившей оптимальный характер советского ответа на «программу «звездных войн», была возможность выхода отечественной группы ученых на руководство СССР. Это помогло уберечь его от скоропалительных и разорительных решений в противоракетной области.

В РАМКАХ стратегии «асимметричного ответа» на американскую СОИ предусматривался широкий комплекс мер как по повышению боевой устойчивости советских СЯС (неуязвимость пусковых установок МБР и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, возможность вывода из-под потенциального удара стратегической авиации, надежность системы боевого управления СЯС, выживаемость системы государственного управления в целом), так и по их способности преодолевать многоэшелонную противоракетную оборону.

В единый комплекс были собраны средства и процедуры военно-стратегического, оперативного и тактического порядка, что давало возможность обеспечить достаточно мощный ответный удар возмездия даже при самых неблагоприятных условиях, которые сложились бы в результате массированных упреждающих ударов по Советскому Союзу. Предусматривался даже принцип «мертвой руки», т.е. автоматический запуск уцелевших после упреждающего удара противника шахтных МБР в условиях нарушения централизованной системы боевого управления.

Как отмечал позднее академик Кокошин, важно было не просто все это разрабатывать и иметь «на черный день» (который мог стать последним днем для обеих сторон), но и в дозированной мере продемонстрировать оппоненту, используя искусство «стратегического жеста». Причем сделать так, чтобы это выглядело убедительно как для «политического класса» США, так и для американских экспертов высочайшей квалификации, которые распознали бы любые «натяжки» и элементы дезинформации.

Работа С.К. Ознобищева, В.Я. Потапова и В.В. Скокова представляется весьма своевременной. Она не только напоминает об имеющемся отечественном опыте (притом удачном) выработки асимметричной стратегии, но и обращает внимание на важность практики «встраивания» научных институтов и междисциплинарных коллективов в процесс выработки политико-военных решений, что позволяет обеспечить серьезную аналитическую проработку государственной политики на важнейших направлениях национальной безопасности. Правда, для этого сегодня важно принять меры по поддержанию научных коллективов и групп ученых, способных квалифицированно и на постоянной основе такую работу осуществлять.

Источник