- Что значит асептический менингит

- Криптококковая инфекция

- Менингит — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Причины возникновения

- Пути заражения

- Факторы риска

- Симптомы менингита

- Клиническая картина менингита

- Симптомы менингита у детей

- Патогенез менингита

- Классификация и стадии развития менингита

- Осложнения менингита

- Чем опасен менингит

- Устранение осложнений менингита

- Диагностика менингита

- Когда следует обратиться к врачу

- Подготовка к посещению врача

- Опрос

- Спинномозговаяпункция

- Лабораторные анализы

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ)

- Неврологическое обследование

- Лечение менингита

- Устранение причины менингита

- Симптоматическое лечение

- Противосудорожная терапия

- Химиопрофилактика

- Домашнее лечение: что можно и что нельзя делать

- Мифы и опасные заблуждения в лечении менингита

- Прогноз. Профилактика

- Профилактика. Вакцинация

- Диспансерное наблюдение

- Эпидемиологический надзор

- Система определения инвалидности

Что значит асептический менингит

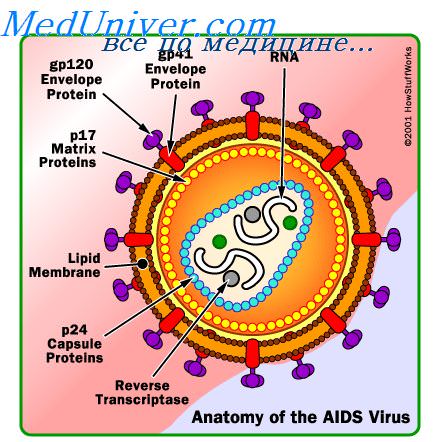

Асептический менингит, как правило, развивается в момент сероконверсии ВИЧ, т. е. при появлении в крови больного специфических антител к вирусу. Клиническими признаками данной патологии являются головные боли, лихорадка, менингеальные знаки и в некоторых случаях — поражение черепных нервов, спутанность сознания и сонливость. Асептический менингит обычно носит самоограничивающийся характер и не требует никакого другого лечения, кроме анальгетиков. Хронический субклинический асептический менигит нередко наблюдается у больных ВИЧ. Отмечается умеренное повышение уровня белка в ЦСЖ, умеренный лифоцитарный плеоцитоз, повышение индекса иммуноглобулинов и иногда — олигоклональные антитела.

Важно дифференцировать это состояние от нейросифилиса или другой оппортунистической инфекции. При нарастании иммунодефицита плеоцитоз обычно исчезает. Больным с выраженным иммунодефицитом при развитии асептического менингита необходимо провести тщательное обследование на оппортунистическую инфекцию.

Криптококковая инфекция

1. Течение криптококковой инфекции. Cryptococcus neoformans — это самый частый возбудитель менингита у больных СПИДом — он обнаруживается примерно в 10% случаев. Кроме поражения нервной системы нередко наблюдается криптококковое поражение легких, костного мозга, печени и кожи. Локализованные очаги криптококкового поражения — криптококкомы — расположены в паренхиме мозга. Грибок попадает в организм человека с вдыхаемым воздухом и проникает в ЦНС гематогенным путем. Клинические симптомы поражения становятся очевидными при нарастании иммунодефицита.

2. Клиническая картина криптококковой инфекции. Чаще всего встречается криптококковый менингит, единственными признаками которого могут быть головная боль и лихорадка. Менингеальные знаки положительны менее чем у половины больных. Может также отмечаться поражение черепных нервов и у некоторых больных — нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта. При вовлечении в процесс паренхимы мозга появляются припадки и очаговые симптомы. Поражение вещества мозга иногда встречается изолированно, без оболочечного процесса.

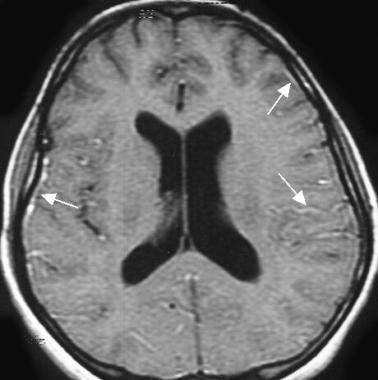

3. Диагностика криптококковой инфекции. Нейровизуализационное обследование не всегда выявляет патологию. У больных с менингитом может наблюдаться накопление контраста в мозговых оболочках. Криптококкомы могут накапливать и не накапливать контраст. Кисты, образующиеся в пространствах Вирхова-Робина на уровне базальных ганглиев и в других отделах не накапливают контраст. Плеоцитоз в ЦСЖ выявляется не всегда. Снижение концентрации глюкозы и умеренное повышение уровня белка в ЦСЖ — неспецифические изменения и наблюдаются не во всех случаях. Обычно наблюдается повышение титра криптококкового антигена в сыворотке крови, а также положительна культура криптококка. Эти тесты, как правило, негативны при изолированных очагах в паренхиме мозга. Для подтверждения диагноза необходима биопсия очагов в веществе мозга.

4. Лечение криптококковой инфекции

— Начальная терапия. Лечение криптококкового менингита рекомендуется начать с амфотерицина В в дозе 0,6—1,0 мг/кг/сут. одновременно с флуцитозином в дозе 25,0—37,5 мг/кг 4 раза в сутки у больных с нормальной функцией почек. В некоторых случаях ограничиваются терапией одним амфотерицином В. Альтернативным методом лечения является терапия флуконазолом в дозе 200 мг 2 раза в сутки. Этот препарат не менее эффективно подавляет клинические признаки заболевания, но санация цереброспинальной жидкости происходит медленнее. Данный метод рекомендован больным без нарушения интеллекта и с титрами криптококкового антигена менее 1:1000. Лечение амфотерицином В продолжают до достижения общей дозы 1 г, затем переходят на флуконазол в дозе 200 мг внутрь 2 раза в сутки, в течение 10 недель. После санации ЦСЖ переходят на поддерживающий режим терапии.

— Вспомогательная терапия. Пациентам со значительным повышением уровня внутричерепного давления назначается ацетазоламид в дозе 250 мг 4 раза в сутки и/или дренаж ЦСЖ посредством многократных ЛП или установки шунта.

— После достижения санации ЦСЖ больному показана пожизненная поддерживающая терапия флуконазолом в дозе 200 мг/сут.

— Лечение амфотерицином В часто сопровождается побочными эффектами. Лихорадка й озноб подавляются ибупрофеном, аспирином или гидрокортизоном в низких дозах. После инфузионного введения амфотерицина у пациентов часто развивается тошнота, рвота, учащение дыхания и артериальная гипотензия. Препарат оказывает токсическое воздействие на почки. При появлении признаков почечной недостаточности необходимо снизить дозу препарата и количество вводимой жидкости. Возможна боль в месте введения лекарства, боли в суставах и мышцах. Могут наблюдаться флебит, нарушение электролитного баланса с гипокальциемией, гипо- и гиперкалиемией и гипомагниемией. Описаны токсические поражения печени, тромбоцитопения, лейкопения и гранулоцитопения, а также нарушения свертываемости крови, припадки, снижение слуха, энцефалопатия, нейропатия и анафилактические реакции.

Есть сообщения об остановке сердца, аритмии и застойной сердечной недостаточности, отеке легких и реакции гиперчувствительности в виде пневмонита. Флуцитозин часто вызывает реакции непереносимости со стороны желудочно-кишечного тракта и миелодепрессию. Отмечаются также нефртоксичность, делирий или спутанность сознания, атаксия, ототоксичность, головная боль, парестезии, нейропатия, гипогликемия, гипокалиемия, гепатотоксичность и колит. Флуконазол может вызвать осложнения со стороны желудочнокишечного тракта, головные боли, токсическое поражение печени, анафилактические реакции, приладки и лейкопению. Также описаны синдром Стивенса-Джонсона, гипокалиемия, гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия при приеме препарата. Если одновременно с флуконазолом больной получает варфарин или дифенилгидантоин, может наблюдаться потенцирование действия данных средств, что требует индивидуального подбора дозы.

5. Ожидаемый результат лечения криптококковой инфекции. Смертность вследствие криптококкового менингита у больных СПИДом составляет 10-25%. Плохими прогностическими признаками являются психические нарушения, титры криптококкового антигена выше 1:1024, наличие очагов криптококковой инфекции за пределами ЦНС, повышение внутричерепного давления и гипонатриемия. После окончания основного лечения необходимо исследовать ЦСЖ. При положительной культуре криптококков терапия должна быть продолжена флуконазолом в высоких дозах. Уровень криптококкового антиггена к в сыворотке не может служить достоверным показателем эффективности лечения.

6. Профилактика криптококковой инфекции. Исследования показали, что риск развития криптококкового менингита несколько ниже у больных СПИДом, принимающих флуконазол в дозе 100-200 мг/сут.

— Вернуться в оглавление раздела «Неврология.»

Источник

Менингит — симптомы и лечение

Что такое менингит? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Инфекционный менингит (Viral meningitis) — сборная группа острых, подострых и хронических инфекционных заболеваний, вызываемых различными видами патогенных микроорганизмов (вирусами, бактериями, грибками, простейшими), которые в условиях специфической резистентности организма вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга, проявляющееся в выраженном синдроме раздражения мозговых оболочек, тяжёлым интоксикационным синдромом и всегда протекающее с потенциальной угрозой жизни больного.

Причины возникновения

Инфекционный менингит может представлять собой как первичную патологию (развивающуюся как самостоятельная нозологическая форма), так и вторичную (развивающуюся как осложнение другого заболевания). Причина инфекционного менингита — патогенные микроорганизмы, которые в условиях специфической резистентности организма вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга.

Неинфекционные причины менингита:

- аутоиммунное воспаление (системная красная волчанка, ревматоидный артрит);

- применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и антибиотиков;

- разрыв кист головного мозга;

- онкология;

- травмы головного и спинного мозга;

- операции на мозге.

Пути заражения

Хочется ответить на популярный вопрос читателей и пользователей сети: каков риск заражения от больного, и можно ли находиться рядом с больным без особого риска развития менингита? Ответ достаточно прост: в виду того, что менингит — это сборная группа заболеваний, вызываемая различными инфекционными агентами, то и риск заражения будет зависеть от этиологии менингита, а вот вероятность развития именно менингита — от способностей иммунной системы человека. Другими словами, чтобы знать, есть ли риск, нужно знать, какой именно микроорганизм вызвал менингит у больного и каковы защитные иммунные способности окружающих.

В зависимости от вида менингита различаются пути заражения и механизмы возникновения заболевания. Применительно к инфекционным менингитам можно указать на чрезвычайно широкое географическое распространение, со склонностью к увеличению очагов заболевания на Африканском континенте (менингококковый менингит), более частым развитием болезни у детей и повышению заболеваемости в холодное время года (вирусные менингиты как осложнение ОРВИ). Передача инфекции чаще происходит воздушно-капельным путём [3] [5] [6] .

Факторы риска

К группам риска относятся:

- дети в возрасте до одного месяца, повышенный риск сохраняется до пяти лет;

- члены коллективов с высокой плотностью сотрудников;

- пациенты, которым проводились манипуляции на мозге;

- медицинские работники, особенно микробиологи;

- путешественники;

- люди с иммунодефицитом.

Симптомы менингита

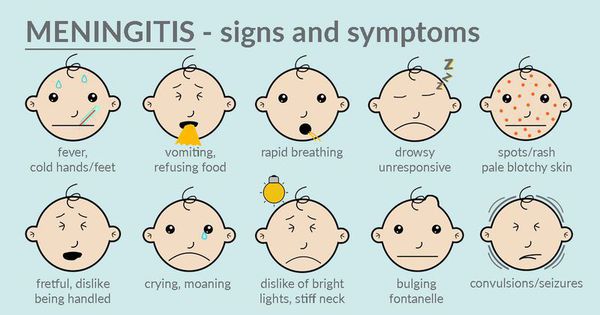

Клиническая картина менингита

Достаточно характерными при менингите (и в частности при менингококковом процессе) являются признаки вовлечения в патологический процесс мозговых оболочек (менингеальные синдромы).

Все признаки менингита можно разделить на группы:

- явления гиперестезии (усиления) чувствительности органов чувств — усиление болей при ярком свете (фотофобия), громких звуках (гиперакузия);

- синдром интоксикации — слабость, апатия, упадок сил, ломота в теле, отсутствие аппетита, тошнота и рвота;

- краниофасциальные болевые феномены — с. Бехтерева (боль при перкуссии по скуловой дуге), с. Менделя (боль при давлении на наружный слуховой проход) и др.;

- тонические напряжения — тугоподвижность затылочных мышц, т.е. невозможность приведения головы больного к груди, поза «легавой собаки» (запрокинутая назад голова, подтянутые к животу руки и ноги), с. Кернига (затруднение разгибания ног после выполнения их сгибания в коленных и тазобедренных сочленениях и т.д.);

- патологическое нарушение брюшных и сухожильных рефлексов (как правило, резкое снижение) [4] .

Отдельно заслуживает упоминания специфическое проявление, имеющее сходство с симптомами менингита, но не являющееся таковым и не имеющее ничего общего с патогенезом истинного менингита — менингизм, или менингиальный синдром. Чаще всего он развивается вследствие механического или интоксикационного воздействия на мозговые оболочки при отсутствии воспалительного процесса. Купируется при снятии провоцирующего воздействия, в некоторых случаях дифференциальная диагностика возможна лишь при проведении специальных исследований [3] .

Симптомы менингита у детей

Менингит у детей развивается чаще и протекает тяжелее, чем у взрослых. Иногда при болезни дети в бессознательном состоянии обхватывают голову и кричат. Такой крик называется гидроцефалическим, он вызван резким повышением внутричерепного давления.

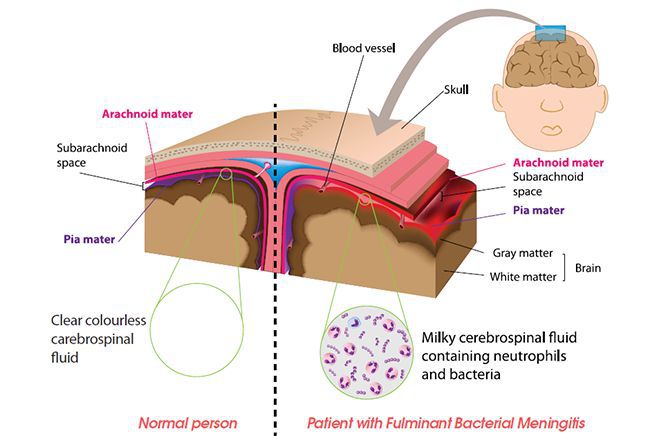

Патогенез менингита

Многообразие возбудителей и индивидуальные особенности индивидуумов в человеческой популяции определяют и достаточно выраженную изменчивость форм и проявлений менингитов, риск заражения для других людей, поэтому в данной статье мы остановимся на наиболее значимых формах заболеваний и их возбудителей в социальном плане.

Менингококковый менингит — всегда острое (острейшее) заболевание. Вызывается менингококком Вексельбаума (грамотрицательная бактерия, неустойчивая в окружающей среде, при температуре 50 градусов Цельсия погибает по истечении 5 минут, УФО и 70% спирт убивают практически мгновенно). Источником распространения инфекции оказывается больной человек (в т.ч. менингококковым назофарингитом) и бактерионоситель, передача происходит воздушно-капельным путём.

Местом внедрения (воротами) является слизистая оболочка носоглотки. В подавляющем числе случаев инфекционный процесс не развивается или развиваются местные формы заболевания. При преодолении менингококком локальных противоинфекционных барьеров происходит гематогенное распространение инфекции и возникает генерализованная менингококковая инфекция, включающая в себя развитие менингококкового менингита, при отсутствии адекватного лечения заканчивающегося в более 50% случаев летальным исходом. В патогенезе заболевания играют роль токсины, освобождающиеся после гибели бактерии в кровяном русле, повреждение стенок сосудов, что ведёт к нарушению гемодинамики, кровоизлияниям в органах и глубоким метаболическим нарушениям. Происходит гиперраздражение оболочек мозга, развитие гнойного воспаления ткани и быстрый рост внутричерепного давления. Зачастую вследствие отека и набухания ткани головного мозга происходит вклинение мозга в большое затылочное отверстие и гибель больного от паралича дыхания.

Скрытый период болезни от 2 до 10 дней. Начало острое (даже правильнее — острейшее). В первые часы заболевания возникает резкое нарастающее повышение температуры тела до 38,5 градусов и выше, выраженная вялость, разбитость, боль в периорбитальной области, снижение аппетита, резкая головная боль. Характерным признаком головной боли является постоянное нарастание её интенсивности, боль диффузная без четкой локализации, распирающего или давящего характера, вызывающая истинное мучение для больного. На высоте головной боли фонтанирует рвота без предшествующей тошноты, не приносящая никакого облегчения. Иногда у больных при тяжёлом неконтролируемом течении, преимущественно у детей в бессознательном состоянии, наблюдается неконтролируемый крик, сопровождающийся обхватыванием головы руками — т.н. «гидроцефалический крик», вызванный резким ростом внутричерепного давления. Врезается в память внешний вид больных — заострение черт лица (симптом Лафора), менингеальная поза на 2-3 сутки заболевания (пока «легавой собаки»). У части больных развиваются геморрагические высыпания на теле, напоминающие звездчатую сыпь (является неблагоприятным признаком). В продолжении 2-3 суток выраженность симптомов нарастает, могут появляться галлюцинации, бред. Степень нарушения сознания может варьироваться от сомноленции до комы, при отсутствии лечения смерть может наступить в любой период.

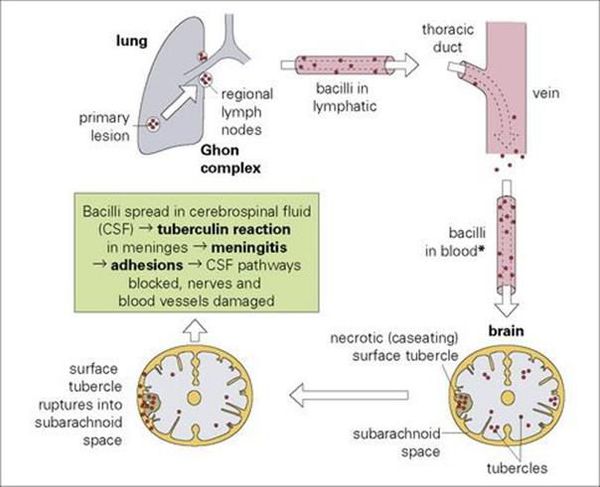

Туберкулезный менингит — медленно развивающаяся патология. В основном является вторичным, развиваясь при уже имеющемся туберкулезном процессе других органов. Имеет несколько периодов развития, последовательно развивающихся в течении длительного времени:

1. продромальный (до 10 дней, характеризуется неярко-выраженными симптомами общего недомогания)

2. сенсомоторного раздражения (с 8 по 15 день, появление начальных общемозговых и слабых менингеальных проявлений)

3. парезов и параличей (обращает на себя внимание с 3 недели от дебюта инфекционного процесса в виде изменения и потери сознания, расстройства глотания, речи).

Вначале появляется умеренное поднятие температуры тела без выраженных скачков и подъёмов, вполне терпимые головные боли низкой интенсивности, хорошо купирующиеся приёмом анальгетиков. В дальнейшем головные боли усиливаются, подключаются тошнота и рвота. Неизменный признак туберкулезного менингита — поднятие температуры, лихорадка, причем цифры и продолжительность могут варьировать от субфебрильных до гектических значений. Постепенно с конца второй недели появляются и медленно нарастают симптомы дезориентации, оглушенности, заканчивающиеся глубокой «загруженностью» больного, сопором и комой. Развиваются нарушения функции тазовых органов, боли в животе. Так же постепенно развиваются менингеальные симптомы, причём истинно классическая симптоматика (поза «легавой собаки») развиваются лишь в запущенных случаях.

Герпетический менингит чаще всего вызван вирусами простого герпеса 1 и 2 типов, вирусом ветряной оспы и развивается на фоне ослабления организма при ОРВИ или серьёзной иммуносупрессии, в т.ч. СПИДе. Делится на первичный (когда процесс развивается при первичном заражении вирусом) и вторичный (реактивация инфекции на фоне снижения иммунитета). Всегда острое заболевание, первичные проявления зависят от предшествующего преморбидного фона. Чаще на имеющемся фоне явлений ОРВИ, герпетических высыпаний периоральной области и половых органов возникает тяжёлая головная боль диффузного характера, усиливающаяся с течением времени, рвота, не приносящая облегчения. Всё это может протекать на фоне умеренного или высокого повышения температуры тела, неярко выраженных менингеальных симптомов. Нередко присоединяется поражение головного мозга, в таких случаях на 3-4 сутки возникают расстройства психики (часто агрессия), галлюцинации, дезориентация, генерализованные судороги. При должном лечении прогноз обычно достаточно благоприятный, при отсутствии адекватного лечения в условиях нарушенной иммунологической резистентности возможен летальный исход или стойкие резидуальные явления [2] .

Взаимосвязь с гайморитом. Если не лечить гайморит, то он может вызвать расплавление костей пазух носа. Через них гной попадает в мозговые оболочки, и развивается менингит.

Классификация и стадии развития менингита

Выделяют следующие виды инфекционного менингита:

1. По этиологическому фактору (непосредственный возбудитель)

- вирусный (энтеровирусный, герпесвирусный, вызванный вирусом энцефалита, респираторными вирусами, вирусом эпидемического паротита и др.)

- бактериальный (менингококковый, пневмококковый, вызванный гемофильной палочкой, туберкулёзной микобактерией, листериозный и др.)

- паразитарный (амебный, токсоплазменый, малярийный плазмодий и др.)

- грибковый (грибки рода кандида, криптококки)

- смешанной этиологии

2. По преимущественному течению воспалительного процесса:

- гнойный (менингококковый, пневмококковый, вызванный гемофильной палочкой)

- серозный (вирусные)

3. Варианты течения менингита:

- острый (как вариант — молниеносный)

- подострый

- хронический

4. По локализации, степени тяжести, клиническим формам и др. [4]

Осложнения менингита

Чем опасен менингит

Осложнения, наблюдаемые при менингите менингококковой природы (реже при других формах менингитов), бывают ранние и поздние, связанные как с катастрофой нервной системы, так и других отделов организма.

Основные последствия менингита:

- отёк и набухание головного мозга (в течении короткого времени резко усиливаются интоксикационные проявления, нарастают общемозговые расстройства, появляется временное психомоторное возбуждение, сменяющееся полной потерей сознания, судорогами, угасанием корнеальных рефлексов. Появляется отек лёгких, нарастает одышка, тахикардия, уменьшается выраженность менингеальных синдромов, смерть наступает от паралича центра дыхания);

- инфекционно-токсический шок (чаще при генерализованном поражении — менингококцемия — стремительный рост температуры тела, нарастание геморрагического синдрома с последующим литическим снижением температуры. Усиливаются болевые ощущения в мышцах и суставах, чувство холода, частый нитевидный пульс, холодный липкий пот, одышка с нарастанием острой почечной недостаточности, снижения артериального давления, судорожного синдрома. При отсутствии адекватного лечения приводит к смерти больного;

- острая надпочечниковая недостаточность (с. Уоттерхауза-Фридериксена — резкое падение артериального давления);

- неспецифические органные поражения (миокардит, артриты, эпилепсия, параличи, кровотечения и др.). [4][5][6] .

Устранение осложнений менингита

Тяжелые и жизнеугрожающие осложнения менингита лечатся в отделениях реанимации и интенсивной терапии под постоянным наблюдением медицинского персонала [4] . Терапию подбирает врач индивидуально в зависимости от состояния пациента.

Диагностика менингита

Когда следует обратиться к врачу

Обратиться к инфекционисту нужно немедленно при появлении симптомов менингита: ломоты в теле, мышечных и суставных болей, высокой температуры, тошноты, рвоты и головной боли, усиливающейся при ярком свете и громких звуках. Особенно внимательным к своему состоянию следует быть после посещения африканских стран [11] .

Подготовка к посещению врача

Чтобы посетить инфекциониста, специальная подготовка не требуется. Наоборот, если есть подозрения на менингит, не стоит затягивать с посещением доктора, в такой ситуации необходимо действовать быстро.

Первичный диагностический поиск включает в себя опрос и осмотр врачом-инфекционистом и неврологом.

Опрос

На приёме врач может задать вопросы:

- какие страны посещал пациент;

- контактировал ли он с инфекционными больными;

- какими болезнями он страдает, переносил ли травмы и операции;

- какие лекарства применяет;

- есть ли температура, какого характера головная боль, где она локализуется;

- когда появились первые симптомы и лечился ли пациент самостоятельно.

Спинномозговаяпункция

При подозрении на возможный менингит проводится ведущее диагностическое исследование — люмбальная пункция. Она подразумевает введение полой иглы в субарахноидальное пространство спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника. Цель указанного исследования — уточнить вид, свойства и характер изменения спинномозговой жидкости, определение возможных возбудителей и путей лечения данного вида менингита.

В зависимости от этиологического агента, вызывающего менингит, различаются свойства ликвора, приведем их основные виды и характеристики:

1. Бактериальные менингиты (в т.ч. менингококковый менингит):

- ликвор высокого давления (свыше 200 мм водного столба)

- вытекающая жидкость желто-зеленая, вязкая, со значительной клеточно-белковой диссоциацией, вытекает медленно

- высокое содержание клеток (нейтрофильный плеоцитоз 1000 в мкл и выше)

- поднятие уровня белка 2-6 г/л и выше

- падение уровня хлоридов и сахаров

2. Серозные менингиты (в т.ч. вирусные):

- давление ликвора в норме или слегка увеличенное

- ликвор прозрачный, истекание при проколе 60-90 капель в минуту

- количество клеточных элементов в ликворе (цитоз) менее 800 в мкл

- концентрация белка до 1 г/л и ниже

- глюкоза в пределах нормальных значений

3. Туберкулёзный менингит:

- умеренное повышение ликворологического давления

- прозрачный на вид, иногда опалесцирующая плёнка

- умеренное количество клеток (до 200 в мкл, преимущественно лимфоциты)

- белок повышен до 8 г/л

- глюкоза и хлориды снижены

Лабораторные анализы

Помимо определения физико-химических свойств ликвора, сегодня широко используются методы, позволяющие выделить и установить возбудителя заболевания, что может играть решающую роль в терапии и прогнозе. Наиболее значимыми являются культивирование нативного ликвора на питательные среды (поиск бактериальных, грибковых возбудителей), проведение ПЦР ликвора (полимеразно-цепной реакции) с целью выявления нуклеиновых кислот возбудителя, проведение ИФА (иммуноферментного анализа) ликвора, крови, мочи и т. п. с целью определения антигенов и антител возможных возбудителей менингита, микроскопия ликвора и носоглоточной слизи, клинический и биохимические анализы крови.

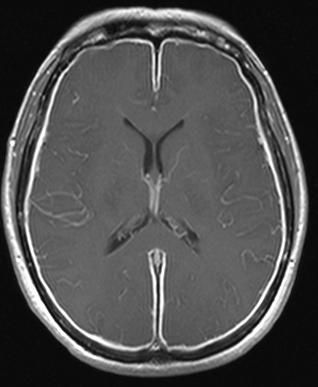

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ)

МРТ головного мозга при менингите достаточно информативно [1] [2] [4] .

КТ для диагностики менингита в большинстве случаев не применяется.

Неврологическое обследование

При менингите обязательно потребуется неврологическое обследование. Оно поможет выявить характерные признаки, например:

- ригидность затылочных мышц — повышенный тонус и сопротивление мышц при попытке движений;

- симптом Кернига — затруднённое разгибание ног;

- симптом Лессажа — поднятый под мышки заболевший ребёнок поджимает ноги к животу и запрокидывает голову.

Лечение менингита

Основным и главным условием эффективной помощи больным менингитом является ранняя госпитализация в стационар и начало специфической этиотропной и патогенетической терапии! Поэтому при малейшем подозрении врача или фельдшера на менингит должны быть предприняты все возможные шаги для скорейшей доставки подозрительного больного в стационар инфекционного профиля и начала лечения, сомнения медицинских специалистов или самого больного в плане диагноза и госпитализации должны расцениваться как необоснованные (опасные) и незамедлительно пресекаться.

Устранение причины менингита

Этиотропная терапия (направленная на избавление от возбудителя) зависит от конкретной ситуации (проведенных исследований, опыта врача, алгоритмов) и может включать в себя назначения антибактериальных препаратов, в т. ч. противотуберкулезных (при менингитах бактериальной, туберкулезной природы, неясности ситуации), противовирусных средств (при герпетическом менингите, других вирусных возбудителях), противогрибковых средств (при грибковых поражениях). Преимущество отдаётся внутривенному введению лекарственных препаратов под контролем состояния больного и периодическим контролем ликвора (контрольная люмбальная пункция). [9]

Симптоматическое лечение

Патогенетическая и симптоматическая терапия направлена на прерывание звеньев патогенеза, улучшение действия этиотропных средств и улучшение общего состояния больного. Она может включать в себя применение гормонов, диуретиков, антиоксидантов, сосудистых средств, глюкозы и т. п. [8]

Противосудорожная терапия

При развитии судорожного синдрома применяется противосудорожная терапия. Её проводят в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Химиопрофилактика

Членам семьи больного, проживающим вместе с ним, для профилактики назначают лечение антибиотиками. Предпочтительным препаратом является ципрофлоксацин, альтернативным — цефтриаксон [12] .

Домашнее лечение: что можно и что нельзя делать

Самолечение при менингите недопустимо. При появлении симптомов заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Мифы и опасные заблуждения в лечении менингита

- «Менингококковые вакцины могут вызывать менингит или паралич». Заразиться менингитом при вакцинации невозможно — их побочные эффекты редки и включают покраснение или припухлость в месте инъекции, которые длятся до двух дней.

- «Менингит не заразен». М икроорганизмы, вызывающие заболевание, могут передаваться между людьми. Если у пациента выявляют менингококковый менингит, то проживающим вместе с ним обычно назначают антибиотики и иногда для профилактики вакцинируют.

- «Менингококковая инфекция опасна только для маленьких детей». Заболевание чаще всего встречается у детей младше одного года, но заразиться менингококковой инфекцией можно в любом возрасте.

Прогноз. Профилактика

Прогноз при развитии менингита зависит от его возбудителя. При бактериальных менингитах (с учетом того, что в 60% случаев это менингококковый менингит) прогноз всегда (даже в современных условиях стационаров) очень серьёзный — смертность может достигать 10-15%, а при развитии генерализованных форм менингококковой инфекции — до 27% [10] . Даже при благополучном исходе высок риск остаточных (резидуальных) явлений, таких, так нарушения интеллекта, парезы и параличи, ишемический инсульт и др.

Предсказать развитие тех или иных нарушений невозможно, возможно лишь минимизировать их появление своевременным обращением к врачу и началом лечения. При вирусных менингитах прогнозы более благоприятны, в целом летальность составляет не более 1% от всех случаев заболевания.

Профилактика. Вакцинация

Профилактика менингитов включает в себя специфические и неспецифические мероприятия.

Неспецифическая профилактика менингитов: здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, соблюдение правил гигиены, использование репеллентов и др.

Специфическая профилактика направлена на разработку иммунитета против некоторых возбудителей инфекционного менингита, это вакцинация, например, от менингококковой инфекции, пневмококка, гемофильной палочки. Наиболее действенны прививки в детских коллективах, т. к. наиболее подвержены развитию менингита дети, и вакцинация достоверно снижает уровень их заболеваемости [4] [5] .

Диспансерное наблюдение

Сроки диспансерного наблюдения после перенесённого менингита зависят от его вида и тяжести, в среднем они составляют 2–3 года.

Эпидемиологический надзор

Эпидемиологический надзор очень важен для борьбы против менингококкового менингита. Он позволяет:

- обнаружить и подтвердить вспышки заболевания;

- оценить факторы риска, уровень инвалидности и смертности от болезни;

- контролировать развитие, распространение и устойчивость штаммов к антибиотикам;

- оценить эффективность вакцинирования [11] .

В России его проводят Роспотребнадзор, центры гигиенического и санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

Система определения инвалидности

Получение инвалидности возможно при тяжёлом течении менингита, стойкой утрате психических и физических функций и неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе. Инвалидность устанавливает бюро медико-социальной экспертизы после обследования пациента.

Источник