- Что такое аллегория на примерах из литературы

- Аллегория — это маскировка истинного смысла

- Пример аллегории в современной литературе

- Аллегории в баснях Крылова

- Другие примеры аллегорий в литературе

- Чем аллегория отличается от метафоры

- Комментарии и отзывы (4)

- Что такое аллегория? Примеры из художественной литературы

- Аллегория в литературе

- Примеры использования аллегории в художественной литературе

Что такое аллегория на примерах из литературы

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Аллегория – это древнегреческое слово, и в переводе оно означает «иносказание».

Считается, что самым первым, кто стал активно использовать этот прием в своих произведениях, был баснописец Эзоп.

Дело в том, что Эзоп был рабом. Он хотел высмеивать поведение и привычки своих хозяев, но делать это в открытую означало неминуемую смерть. Вот и придумал он собственный язык, который сплошь состоял из намеков, иносказаний и тайных символов.

Аллегория — это маскировка истинного смысла

Чуть ниже будет приведено определение этого термина, но сначала хочу продолжить тему его появления. Чуть ниже вы можете увидеть изображения автора этого способа художественной речи (тропа) — Эзопа.

Чаще всего он изображал людей в виде животных, наделяя их соответствующими повадками и чертами характера. И всем, включая господ, очень нравились произведения Эзопа.

Они с удовольствием читали их, даже не подозревая, что смеются в этот момент над собой – своими пороками и недостатками. Позже даже появился такой термин, как «Эзопов язык».

Теперь обещанное определение аллегории:

Очень часто в литературных произведениях и в обычной жизни мы встречаем такие вот соответствия:

Пример аллегории в современной литературе

Перед тобой сейчас отрывок одного из самых известных стихотворений Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Прочти и ответь на простой вопрос – о чем оно?

Мело, мело по всей земле

Во все пределы.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

На озаренный потолок

Ложились тени,

Скрещенья рук, скрещенья ног,

Судьбы скрещенья.

Мело весь месяц в феврале,

И то и дело

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Если понимать все дословно, то вроде бы картина ясна. Перед мысленным взором рисуется суровая русская зима, где-то стоит одинокий дом. Происходит все в какой-нибудь деревне, так как электричества нет, и дом освещается свечками. Ну а внутри находятся двое влюбленных, которые периодически занимаются сексом. Похоже, правда? Вот только ни капельки не верно.

Чтобы понять смысл «Зимней ночи», нужно представлять, кто такой Пастернак. Это бунтарь, правдолюб. Автор, который долгое время был запрещен в СССР. И было бы странно предположить, что он вдруг написал такую банальную любовную лирику. А он ее и не писал! В этом стихотворении скрыт куда более глубокий смысл:

- Зима, которая окутала всю землю – это смерть, которая подстерегает человека и может забрать его в любой момент.

- Свеча, горящая на столе – это лучик света, надежды, а также сама жизнь. Яркий образ дает нам ясно понять, насколько наша жизнь хрупкая, что может быть задута малейшим ветерком. Но при этом жажда жизни в нас очень сильна, так как «вьюга мела весь февраль, но таки не смогла погасить свечу».

- Скрещенье рук, скрещенье ног – это действительно любовные отношения двух людей, но не ради удовлетворения инстинктов. Это символ объединения вокруг света, отсюда и «судьбы скрещенье».

Видите, через вроде бы банальную картину зимы Пастернак описал одни из главных законов мироздания. А лучше сказать – замаскировал одно в другом. Это и есть АЛЛЕГОРИЯ.

Аллегории в баснях Крылова

Массу аллегорий использует в своих баснях и Иван Крылов. В каждом его произведении главные герои – животные. Но в них мы можем легко узнать людские манеры поведения или поступки, часто не самые правильные и образцовые.

Крылов очень явно высмеивает людские пороки или, наоборот, хвалит достоинства. В каждом животном зашифрован какой-то характер:

- Так, Лиса – это всегда олицетворение хитрости и заискивания.

- Осел – упрямство и невежество.

- Медведь – сила и доброта, иногда неуклюжесть.

- Петух – самолюбие и зазнайство.

- Заяц – хвастовство и трусость.

- Стрекоза – беспечность.

- Муравей – трудолюбие.

- Мартышка – глупость и так далее.

Но Крылов прячет под аллегории не только характеры, но даже целые устои жизни, отношения между разными слоями общества и исторические моменты. Яркий пример – басня «Волк и Ягненок».

У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в истории мы тьму примеров слышим.

По сюжету Волк укоряет и всячески принижает Ягненка, который посмел пить воду из того же ручья, что и он. Но ведь басня (что это такое?) не об этой паре животных. За образами Волка и Ягненка Крылов спрятал власть имущих и простой народ.

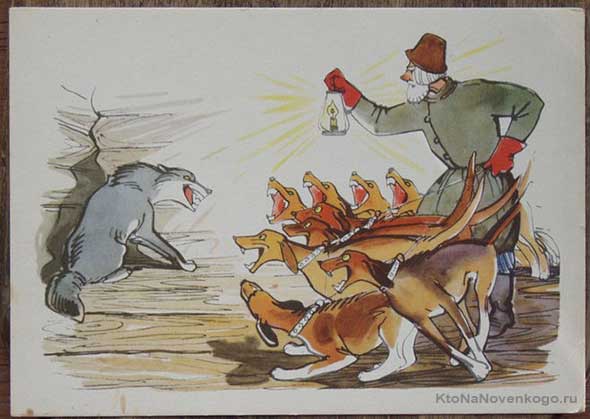

А есть у баснописца и другое произведение – «Волк на псарне».

Волк ночью, думая залезть в овчарню,

Попал на псарню.

Поднялся вдруг весь псарный двор —

Почуя серого так близко забияку.

В этой басне Крылов умело замаскировал события 1812 года. Тогда Наполеон (Волк), поняв, что Россию (Псарня) ему не одолеть, пытался провести мирные переговоры.

Но в итоге наши полководцы во главе с Кутузовым не купились на это и гнали французскую армию до самого Парижа. А басня как раз заканчивается тем, что опытный ловчий (Кутузов) не пошел на переговоры с волком (Наполеон) и спустил на него всех собак.

Другие примеры аллегорий в литературе

Конечно, не только у Крылова, и не только в баснях мы встречаем аллегории. Например, многие сказки Салтыкова-Щедрина полны иносказаний. Самый яркий пример – «Премудрый пескарь».

Ведь под маской маленькой рыбки, которая решила отгородиться от всего на свете, ни во что не влезать, никому не помогать и жить только для себя, можно рассмотреть пассивных людей. Они ни к чему не стремятся, не пытаются пробиться на самый верх, не борются за улучшение собственной жизни. И автор делает вполне справедливый вывод, что от таких существ (будь то рыба или человек) никакой пользы нет.

От них никому ни холодно, ни тепло, ни бесчестия, ни чести. Они лишь даром занимают место да едят корм.

Еще один пример – «Песня о Буревестнике» Максима Горького. Ведь это не о птице, хотя она и является главным персонажем.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах . Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем! … Буря! Скоро грянет буря!

Пингвины в данном случае — серая масса. Люди, которые трепещут перед властью и боятся ей противостоять. А Буревестник – это смельчаки, которые готовы бросить вызов и смести старые порядки.

Такое же недовольство вековыми устоями можно найти и в творчестве Александра Блока.

Вагоны шли привычной линией,

Вздрагивали и скрипели;

Молчали жёлтые и синие,

В зелёных плакали и пели.

Хотя тут надо пояснить, что именно имеет в виду автор. В дореволюционной России состав поезда состоял из разноцветных вагонов. В первом и втором классе (желтых и синих) ездили богатеи, а простой народ ютился в менее комфортных вагонах третьего класса (зеленых).

Но в данном случае Блок, конечно, не имеет в виду какой-то конкретный поезд.

Через аллегорию он описывает общий уклад жизни в стране – богатые наслаждаются и не хотят замечать ничего вокруг, а бедным ничего не остается как молчать и терпеть.

В качестве аллегорий некоторые авторы используют фамилии персонажей. Например, у Гоголя есть Собакевич и Тяпкин-Ляпкин. У Фонвизина – Правдин и Простаков. У Грибоедова – Молчалин и Скалозуб. И как только мы видим, то тут же понимаем, какой характер у того или иного героя, и как к нему относится сам автор.

Чем аллегория отличается от метафоры

Внимательный читатель может задать вопрос – в чем же отличие аллегории от метафоры? Ведь оба эти понятия подразумевают иносказание.

Суть действительно одинаковая – через яркие образы усилить значение написанного. Вот только масштабы тут разные. Метафора – это, как правило, всего одно слово, которое очень метко подмечает характер или свойства.

Например, золотые руки, гробовая тишина, бегущее время. А вот аллегория может принимать форму целого произведения. Она богаче и глубже по смыслу. И порой даже настолько сложна, что не каждый читатель сможет разгадать в чем ее смысл.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (4)

Спасибо. Очень помогло. Но на вашем сайте нет множестао других важных терминов. А так сайт супер. Я понимаю что составлять сайт это конечно труд и работа, но для полезного сайта требуется больше. У вас крутой сайт, вы что. Но стоит доработать))) Вы и сами наверное понимаете это. Но. спасибо хотя бы за то что уже у вас имеется))) .

Аллегория, даже сейчас нередко используется для насмешки над теми, кого страшно или не положено открыто высмеивать. Это очень эффективный прием, однако важно соблюсти тонкую грань между завуалированным и совершенно непонятным, иначе в чем суть не разберется никто.

А откуда известно, что имел ввиду Пастернак в этом своем стихотворении? Вообще, каждый читатель сам может найти какой-то свой смысл в чужом произведении и неважно, что в него вкладывал сам автор, тем более, что это не всегда может быть доподлинно известно.

Понять же басни Крылова куда проще, но тут и жанр поэзии таков, что смысл лежит на поверхности, ведь басня — это поучительная история, имеющая определенную мораль.

Павел: мне кажется, что анализ художественных произведений придумали специально, чтобы было на чем зарабатывать и при этом ничего не делать.

Я так же не понимаю, зачем и как можно понять, что вложил в те или иные слова автор. Это что-то вроде хиромантии получается.

Для меня любое произведение оценивает и трактуется просто — нравится, не нравится. Все, остальное наносное.

Источник

Что такое аллегория? Примеры из художественной литературы

Аллегория — один из видов художественных тропов, который широко используется в литературе.

Слово «аллегория» имеет греческое происхождение. Этот термин буквально переводится «иносказание». Можно сказать, что аллегория — это иносказательное изображение какого-либо явления действительности. Этот прием широко используется в живописи, театральном искусстве, в литературе и других видах деятельности человека. Дадим общее определение этому термину:

А такое определение аллегории можно увидеть в Википедии:

Раскроем его общий смысл более подробно.

Аллегория — это всегда иносказание, то есть рассматриваемый предмет или понятие не называется прямо, а изображается иносказательно с использованием других явлений действительности. Происходит развернутое уподобление одного предмета другому с помощью системы намеков, причем прямой смысл изображения не теряется, но дополняется возможностью его переносного истолкования.

Во многих аллегорических образах отразилось понимание человеком добра, зла, справедливости и других нравственных ценностей. Так, традиционно, еще со времен Древней Греции, правосудие иносказательно представлено в виде богини Фемиды, в образе женщины с завязанными глазами и с весами в руках.

- Аллегория надежды — это якорь;

- аллегория свободы — разорванные цепи;

- белый голубь — аллегория мира во всем мире.

| ПРИМЕРЫ АЛЛЕГОРИЙ | |

|---|---|

| Сон | Царство Морфея |

| Смерть | Объятия Аида |

| Неприступность | Форт Нокс |

| Правосудие | Фемида |

Изображение чаши и змеи, обвившей её, сегодня всеми воспринимается в качестве аллегории медицины и врачевания. Аллегорическими по своей сути являются практически все геральдические знаки. Аллегория в изобразительном искусстве — это обширная тема для отдельного разговора.

Аллегория в литературе

В литературе термином «аллегория» называется один из художественных тропов, в основе которого лежит перенос значения одного слова на другое. С этой точки зрения можно дать следующее определение этому литературоведческому термину:

Использование аллегории художниками слова способствует раскрытию абстрактного понятия добра, зла, подлости, жадности и пр. в конкретном художественном образе.

Примеры использования аллегории в художественной литературе

Еще в народном творчестве, в баснях, сказках, пословицах, притчах, образы животных наделены определенными человеческими качествами:

лиса всегда хитрая и предприимчивая, заяц трусоватый, баран обладает тупостью и непревзойденным упрямством, волк и медведь агрессивные и глуповатые.

Аллегорическими являются все басни И.А. Крылова, в которых целый зверинец животных наделен автором отрицательными человеческими качествами: упрямством, тупостью, жадностью, глупостью и т.д.

Хитрость человека баснописец иносказательно воплотил в образе лисы, жадность — в обличии волка, упрямство и тупость — в образе осла. и т.д.

Продолжая традиции фольклора, многие писатели посредством аллегории смогли высказать свое отношение к разным аспектам общественной жизни.

М.Е Салтыков-Щедрин в сказках «Премудрый пескарь», «Карась-идеалист», В.В. Маяковский в пьесах «Баня», «Клоп» высмеивают определенные негативные нравственные качества людей, используя аллегорические образы.

Аллегория в отличие от метафоры охватывает все произведение, что ярко прослеживается в «Песне о Буревестнике» М. Горького.

Вагоны шли

привычной линией,

Вздрагивали и скрипели;

Молчали жёлтые и синие,

В зелёных плакали и пели.

Чтобы понять, о чем идет речь в этих поэтических строках А.Блока, обратимся к прошлому России. В начале прошлого века вагоны первого и второго класса были жёлтого и синего цвета, а вагоны третьего класса, в которых ездила беднота, имели зеленый цвет. Современное Блоку общество изображено поэтом с помощью аллегории — вагоны желтого, синего и зеленого цвета.

В поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя аллегорическим смыслом наполнены такие фамилии персонажей, как Собакевич, Плюшкин, а у А.С. Грибоедова — Скалозуб, Молчалин.

Аллегорическое значение в многочисленных художественных произведениях приобрели поры года. Весна, к примеру, символизирует духовное возрождение, свободу, надежду на лучшую жизнь.

Читаем у Е.Баратынского:

Опять весна; опять смеётся луг,

И весел лес своей младой одеждой,

И поселян неутомимый плуг

Браздит поля с покорством и надеждой.

А вот стихотворение Аполлона Майкова, в котором чувствуется весеннее обновление не только природы, но и духовное возрождение, светлая надежда на изменения в жизни общества:

Весна! Выставляется первая рама —

И в комнату шум ворвался,

И благовест ближнего храма,

И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей:

Вон — даль голубая видна…

И хочется в поле, широкое поле,

Где, шествуя, сыплет цветами весна!

Тему весны, наполнив аллегорическим смыслом, не обошел своим вниманием русский поэт А.А. Фет:

Уж верба вся пушистая

Раскинулась кругом,

Опять весна душистая

Повеяла крылом.

Везде разнообразною

Картиной занят взгляд,

Шумит толпою праздною

Народ, чему-то рад…

Какой-то тайной жаждою

Мечта распалена —

И над душою каждою

Проносится весна.

Осень, как символ упадка жизни и духа, неустроенности человека, в стихотворении «Тополь» наводит тоску и печаль в душе поэта:

Сады молчат. Унылыми глазами

С унынием в душе гляжу вокруг;

Последний лист разметен под ногами,

Последний лучезарный день потух.

Источник