Агнец Божий

Агнец Божий

Из Библии. Как жертвенное животное упоминается во многих местах Ветхого Завета (Бытие, гл. 22, ст. 8 — «агнец для всесожжения»; Исход, гл. 12, ст. 5 — агнец «без порока» для приношения в жертву в честь праздника Пасхи).

Агнец упоминается также в том месте библейского предания, где говорится о том, что Бог в последнюю минуту заменил ягненком Исаака, которого его богобоязненный отец Авраам хотел принести в жертву Богу. Принести такую жертву велел Аврааму сам Бог, испытывая таким образом крепость его веры.

Агнец по-церковно-славянски — ягненок.

Традиционно означает чистое, безобидное, кроткое существо, которое уже по самой кротости своей принадлежит Богу.

Иносказательно:

1. Чистый, непорочный, кроткий, отвечающий всем религиозным заповедям человек (шутл.).

2. Человек, который лишь прикидывается агнцем (ирон.).

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс» . Вадим Серов . 2003 .

Смотреть что такое «Агнец Божий» в других словарях:

агнец божий — сущ., кол во синонимов: 7 • агнец (9) • ангел (20) • ангел во плоти (7) • … Словарь синонимов

АГНЕЦ БОЖИЙ — символическое наименование, усваиваемое Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву для спасения человека (Ин 1. 29). Прообразом этой жертвы служили все виды ветхозаветных жертв, культ к рых появился с незапамятных времен. Жертвы приносят уже сыновья … Православная энциклопедия

Агнец Божий — символическое наименование Спасителя, указывающее на Него, как Жертву за грехи всего мира. Наименование это впервые употребил по отношению к Иисусу Христу св. Иоанн Креститель (Иоан. 1, 29, 36), позаимствовав образ, наверное, у прор. Исаии … Полный православный богословский энциклопедический словарь

Агнец Божий — агнец Б ожий (об Иисусе Христе) … Русский орфографический словарь

Агнец Божий — символическое имя, данное Господу нашему Иисусу Христу Священным Писанием и Преданием. Пророк Исаия, предрекая искупительные страдания Спасителя, так говорит о Нем: как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен,… … Православие. Словарь-справочник

Агнец Божий — (лат. Agnus Dei) название Иисуса Христа, основанное на словах Иоанна Крестителя (Иоан. 1, 29), называющего Христа агнцем, искупляющим грехи людей. В литургии католич. церкви название Agnus Dei носит молитва, которая с конца VI в. по повелению… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Агнец Божий — символическое имя, данное Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву за грехи человечества (агнец ягненок) … Православный энциклопедический словарь

Агнец Божий — … Википедия

Агнец божий — … Википедия

Агнец Божий — (ц. слав. – ягненок Бога) – иносказательный оборот, характеризующий человека непорочного, смиренного, незлобивого, кроткого, сохраняющего детскую невинность и чистоту помыслов, чувств и поступков. В христианстве так называют Иисуса Христа,… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

Источник

Агнец — это жертва во имя человечества

Это выражение давным-давно стало расхожим в современном мире. Чаще всего оно употребляется с неким оттенком скепсиса, насмешки над человеком. Прежде всего это говорит о некоей утрате первоначального значения словосочетания «агнец божий». Истинный смысл его сегодня знают единицы носителей языка.

Кто такой агнец

Само звучание, написание слова говорит о его древности, некоей устарелости. Сама форма данного выражения вызывает ассоциации с далеким прошлым и, конечно, священными текстами. Итак, кто такой этот самый агнец?

Как ни удивительно, но изначально данное слово не таило в себе ничего сверхъестественного. Агнец – это просто устаревшее название ягненка. Однако любой человек, более или менее знакомый с христианской доктриной, должен спросить о том, отчего же агнцем обычно именуют сына Божьего.

Обращение к Ветхому завету

Если копнуть немного глубже стандартного толкования, можно заметить, что первое упоминание об агнце в пределах библейского мировидения встречается еще в Ветхом завете и, соответственно, в Торе. Именно ягненок был принесен в качестве священной жертвы господу.

Отсюда возникает вопрос: «Почему именно агнец на заклание?» Почему не теленок или, к примеру, олень? Все дело в природе этого животного. Особенность данного травоядного заключается в том, что ягненок совершенно добровольно идет к собственной смерти. В отличие от других представителей фауны, он совершенно не сопротивляется своей участи. Более того, он даже в некотором смысле способствует ей, вытягивая шею, будто для большего удобства своего убийцы.

Невероятная покорность данного животного, такая странная биологическая особенность, и вызвала ассоциации с абсолютной покорностью, жертвенностью агнца, укрепив его в памяти человечества.

Агнец Нового завета

Несмотря на это, чаще всего с агнцем ассоциируется отнюдь не животное, отданное в жертву. Для большинства агнец – это сын Божий. Человеку, далекому от библейской картины мира, будет сложно понять, почему предмет поклонения, главную фигуру в религии называют ягненком.

Люди более искушенные без труда проведут аналогию между жертвенным поступком Иисуса и ветхозаветным закланием. По сути, в истории Христа практически точно повторяется изначальный сюжет. Только в данном случае жертва была куда более масштабной, за значительно большие грехи человечества.

Подобно покорному агнцу, Иисус совершенно добровольно взошел на Голгофу, взвалив на себя крест человеческих несовершенств.

Совершенно очевидно прослеживается и аналогия по внутренней чистоте. Как и агнец, Сын Божий не успел познать греха, он был совершенно чист перед казнью. Это также смерть во имя жизни.

Еще больше глубины

Если пристальнее рассмотреть библейскую триаду Отца, Сына и Святого духа, можно обратить внимание на ее внутреннее единство. Несмотря на различные наименования и ипостаси, по сути, все три явления являются одним целым. Таким образом, восходя на Голгофу, Иисус приносил в жертву не только себя. Одновременно с ним принесены были в жертву и другие два воплощения господа.

Получается, что агнец – это понятие куда более емкое, чем можно было бы представить на первый взгляд.

Священная жертва в еврейской культуре

Несмотря на то что христианство очень много почерпнуло из Торы, есть и существенные отличия. Примером данного явления может послужить понимание агнца. Изначально значения полностью совпадали, однако с развитием религий они разошлись. Христианство перенесло столь удачный образ на Иисуса, а затем и на самого Бога. Во втором же случае свойства были перенесены на весь еврейский народ, которому суждено искупить вину прошедших веков.

Образ в разных культурах

В силу того, что агнец – это символ в основном христианский, вполне очевидно, что и культуры его восприняли определенные. Следует обратить внимание на то, что в различных странах данный символ жертвенности и покорности был адаптирован в собственном варианте.

У итальянцев и болгар, к примеру, принято запекать ягненка на вертеле целиком в честь праздников. В России же действует иная традиция: на православные праздники принято готовить пироги и пряники в форме барашков. Жертва в данном случае приносится символично, и забой животного для этого совершенно не требуется.

Агнец в искусстве

Совершенно очевидно, что такой многоплановый, мощный символ не мог не отразиться в искусстве. Помимо многочисленных отсылок в литературе, данный образ нередко встречается в живописи. Примечательно, что почти на каждой картине, изображающей рождение Христа, присутствует и агнец.

Если брать частные случаи, довольно знаменитым является полотно «Поклонение агнцу», написанное Яном ван Эйком в 1432. Изображал священное животное и знаменитый Рерих. В музее Прадо хранится в качестве экспоната картина Франсиско де Сурбарана «Агнец божий».

Итак, мы рассмотрели положение вещей на сегодняшний день. Но можно смело утверждать, что в будущем слово «агнец» будет и дальше трансформироваться, приобретать новые значения, дополнительные оттенки. На данный же момент агнец является одним из основных, фундаментальных религиозных символов.

Источник

АГНЕЦ БОЖИЙ

символическое наименование, усваиваемое Иисусу Христу, принесшему Себя в жертву для спасения человека (Ин 1. 29). Прообразом этой жертвы служили все виды ветхозаветных жертв, культ к-рых появился с незапамятных времен. Жертвы приносят уже сыновья первых людей, Авель и Каин (Быт 4. 3-4), хотя начало жертвоприношениям было положено, по-видимому, Адамом и Евой. Необходимость в жертвенном культе была вызвана желанием человека, поврежденного грехом, вернуться к Богу и восстановить нарушенное богочеловеческое единство. Разделение между ним и Богом было столь значительно, что преодолеть его сам человек не мог; он нуждался в посреднике, в качестве к-рого и выступал в таком случае жертвенный культ. Однако последний не обладал никакой магической силой, «ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр 10. 4). Действенность ветхозаветных жертв была обусловлена тем, что все они символизировали собой буд. Жертву «ходатая нового завета» (Евр 9. 15), Который «не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление» (Евр 9. 12), уничтожив грех «жертвою Своею» (Евр 9. 26).

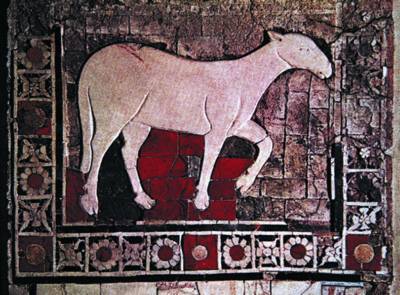

Агнец Божий. Панно. IV в. (ц. Сант-Амброджо в Милане)

Агнец Божий. Панно. IV в. (ц. Сант-Амброджо в Милане)

Образ агнца восходит к ветхозаветным временам, где он ассоциируется с ягненком, приносимым в жертву для очищения народа от грехов, и в особенности с пасхальным ягненком (агнцем), мясо к-рого евреи вкушали в праздник Пасхи, а кровью его помазали косяки и перекладины дверей домов, в к-рых они жили в Египте (Исх 12. 7), благодаря чему их не поразил ангел-истребитель, посланный уничтожить всех егип. первенцев. Пророчество о Божественном Искупителе, спасшем человечество от смерти, наиболее полно представлено в Книге прор. Исаии, где грядущий Мессия именуется «Рабом» («Отроком» Господним) (Ис 52. 13-15; 42. 1; 53. 7). К этому образу возвращается евангелист Матфей, когда размышляет о мессианском достоинстве Христа: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд» (Мф 12. 18). Ап. Филипп комментирует одно из мест о Мессии из Книги прор. Исаии. Услыхав, что евнух Эфиопской царицы читает мессианский текст из этой книги: «Как овца, веден был Он на заклание и, как агнец пред стрегущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит, ибо вземлется от земли жизнь Его» (Деян 8. 32-33), он указал читавшему на то, что страдающий агнец, о к-ром повествуется в этом тексте, прообразует собой Иисуса Христа (Деян 8. 35). Наименование «А. Б.» применительно ко Христу впервые использует св. Иоанн Креститель: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин 1. 29). Свящ. Писание видит во Христе «непорочного и чистого Агнца» (1 Петр 1. 19), искупительное посланничество Которого и даже Его заклание в Божественном Предвечном Совете было предначертано «еще прежде создания мира» (1 Петр 1. 20). Прослеживая символическую связь Христа с пасхальным агнцем, ап. Иоанн в своем Евангелии отмечает даже такую подробность относительно крестной смерти Спасителя: «Итак, пришли воины и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится» (Ин 19. 32-33, 36). Это примечание св. евангелиста отражает предписание Торы, запрещавшее при употреблении пасхального агнца раздроблять его кости.

Апокалиптический образ Агнца — теперь уже Небесного — представлен в Откровении ап. Иоанна Богослова. А. Б. изображен здесь не только закланным за грехи и искупившим грехи людей «из всякого колена и языка, и народа, и племени» (5. 9), но и «сидящим на престоле» (5. 13), ибо «достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение» (5. 12). Христос в Откровении — одновременно и Агнец, поскольку Он отдал Себя в жертву за грехи людей, и «лев от колена Иудина» (5. 5), победивший в мире силы зла и освободивший народ Божий, плененный этими силами (12. 10-11). Небесный Агнец благодаря совершенному Им на земле делу спасения облечен властью исполнять Божественные определения о дальнейших судьбах мира (снимать семь печатей — 6. 1, 3, 5, 7, 9, 12; 8. 1), и в частности о судьбах праведных (3. 4-5) и нечестивых (6. 16-17), и вести эсхатологическую брань с силами зла (17. 14). «Сидящему на престоле и Агнцу» «всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них» непрестанно воздает «благословение и честь, и славу. во веки веков» (5. 13). Те же, к-рые пришли «от великой скорби. омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (7. 14), «пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его» (7. 15). Для них уготован брак Агнца (19. 7, 9), на к-ром они будут прославлять его как «Господа господствующих и Царя царей» (17. 14; 19. 16), ибо Он, соделавший их «царями и священниками Богу» (5. 10), «будет пасти их и водить их на живые источники вод» (7. 17), являясь для них одновременно и Агнцем, и Пастырем.

Образ Агнца нашел свое отражение в литургической жизни Церкви (см. Агнец, в богослужении).

Лит.: Волнин А. К. Мессия по изображению пророка Исаии. К., 1908; Walther G. Jesus, das Passahlamm des Neuen Bundes. Guttenberg, 1950; Булгаков С., прот. Агнец Божий. П., 1993. М., 2000п.

Иконография

Крест Юстина II. 565-578 гг. (Сокровищница собора св. Петра. Ватикан)

Крест Юстина II. 565-578 гг. (Сокровищница собора св. Петра. Ватикан)

Изображения агнца не только как символа Христа, но и христиан были широко распространены в раннехрист. и ранневизант. искусстве. Агнец с нимбом является наиболее частым символическим образом Христа (напр.: мозаика апсиды старой базилики св. Петра в Риме, IV в.; мозаика свода капеллы базилики св. Иоанна Латеранского в Риме, V в.; рельеф саркофага из мавзолея Галлы Плацидии в Равенне, V в.; диптих VI в. из сокровищницы собора в Милане). Агнец с изображением креста на голове или держащий крест (Крест Юстина II. 565-578. Ватикан) указывал на искупительную жертву Христа.

В раннехрист. искусстве символические образы существуют параллельно с реалистическими. Изображение агнца с нимбом может соседствовать с образом Спасителя (мозаики свода вимы Сан-Витале в Равенне. Ок. 547). В катакомбах Претестата, IV в., в виде агнца изображена ветхозаветная Сусанна, по сторонам от к-рой 2 волка, и она же представлена в позе оранты в катакомбах святых Петра и Марцеллина, III в., по сторонам от Сусанны двое юношей. Типичной композицией, украшающей триумфальные арки ранних рим. базилик, является изображение 2 градов — Иерусалима и Вифлеема, из врат к-рых выходят или перед ними стоят 12 агнцев, символизирующих апостолов (базилика св. Петра, IV в.; Санта-Мария-Маджоре в Риме, 432-440, и др.). В алтарной мозаике ц. Сан-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне, ок. 549 г., помимо вышеуказанного изображения 12 апостолов также под видом агнца представлены апостолы Петр, Иаков и Иоанн в композиции Преображение.

82-е прав. Трул. Собора (691-692) запретило символические изображения Христа, отдавая предпочтение историческому образу Воплотившегося Слова Божия: «На некоторых честных иконах изображается перстом Предтечевым показуемый агнец, который принят во образ благодати, чрез закон показуя нам истинного Агнца, Христа Бога нашего. Почитая древние образы и сени, преданные Церкви как знамения и предначертания истины, мы предпочитаем благодать и истину, приемля оную, яко исполнение закона. Сего ради, дабы и искусством живописания очам всех представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ Агнца, вземлющего грехи мира, Христа Бога нашего, на иконах представляти по человеческому естеству вместо ветхого агнца: да чрез то созерцая смирение Бога Слова, приводимся к воспоминанию жития Его во плоти, Его страдания и спасительныя смерти, и сим образом совершившегося искупления мира». Однако в зап. художественной традиции древнейшие формы сохраняются и позднее (мозаика апсиды ц. Сан-Марко в Риме, 829-830). Изображение агнца встречается в памятниках, следующих традиции визант. искусства (медальон с агнцем в композиции «Сошествие Св. Духа»; мозаика мон-ря Гроттаферрата (XII в.), а также в рус. искусстве XVI в. напр., в клейме Владимирской иконы Богоматери с Акафистом вместо Эммануила в медальоне на груди Богоматери изображен агнец (XVI в., СИХМ).

Евхаристический смысл образа Христа — А. Б. получает новую иконографическую разработку в визант. искусстве. В XII в. в связи с распространением композиции «Служба святых отец» в росписях алтарных апсид в центре святительского ряда начинают изображать Младенца Христа, лежащего на престоле (фрески ц. вмч. Георгия в Курбинове (Македония), 1191). Иногда дается букв. иллюстрация евхаристии и тело Младенца изображается расчлененным (ц. свт. Николая (Манастир), 1271). Позже эти изображения попадают в лицевое шитье (покровцы). В XVI в. получает распространение иконография св. Иоанна Предтечи, в руках к-рого чаша с Младенцем, что прямо иллюстрирует евангельский текст «Се агнец Божий». В рус. иконописных подлинниках под иконографией «Агнец Божий» понимается изображение Младенца на дискосе (Сийский иконописный подлинник, 2-я пол. XVII в.).

Что касается собственно изображения А. Б., то оно встречается в визант. и рус. искусстве в иллюстрациях Апокалипсиса (напр., Апокалипсис, икона кон. XV в., Успенский собор Московского Кремля).

Лит.: Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. СПб., 1892. С. 318-319; Nikolasch F. Das Lamm als Christussymbol. Salzburg, 1965.

Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия» . 2014 .

Источник